清末日本外销中国陶瓷器述评

王格格(南京大学 历史学院,江苏 南京 210023)

日本陶瓷是在中国陶瓷文化的传播影响下逐渐发展起来的。奈良时代的秞彩陶器奈良三彩、江户时代以仁清、乾山为代表的彩绘陶瓷器京烧等,皆始于对中国唐代陶瓷的模仿。但是历史上,日本陶瓷曾两度赶超中国陶瓷,大批量出口至海外,连中国也成为日本陶瓷外销的重点对象。

日本陶瓷出口量超越中国的第一阶段为17至18世纪对伊万里瓷器的输出。日本制瓷,始于江户时代初期的1616年,比在六朝时代就出现白瓷的中国晚了一千年以上。日本瓷器的创始人是朝鲜陶工李参平,16世纪末日本侵朝战争结束后,李参平由锅岛藩主直茂带回日本,后来,他在有田河上流的泉山发现白瓷,并于1616年定居有田,创建有田烧,有田烧经由伊万里港出口,所以在当时被统称为“伊万里”。17世纪中国出口日本的景德镇瓷器在纹饰、款识等方面对伊万里瓷器的发展产生了深远影响。[1]明末动乱致使中国瓷器生产衰退,伊万里瓷器即作为中国瓷器的替代品,经由荷兰等国商人出口至世界各地。日本陶瓷出口量超越中国的第二阶段在19世纪中期至20世纪初。爆发于1850年的太平天国运动导致中国陶瓷业陷入长年低迷状态,而1858年日本开国后,与美国签订《日美友好通商条约》,条约规定,日本对美国开放神奈川(横滨)、函馆、新泻、兵库(神户)、长崎五港,由此,日本对外贸易快速发展起来,日本陶瓷生产逐步实现近代化、西洋化,在中国国内动乱、陶瓷生产力下降时赶超中国陶瓷,大量出口欧美,并在欧美市场获得成功。

一、日本对清国外销陶瓷的成因

1871年,日本大藏卿伊达宗城与直隶总督李鸿章签订《日清修好条约》正式建立外交关系,1873年两国缔结通商条约,清国成为第17个与日本通商的国家。为促进日清贸易,日本对清国商人开放横滨、神户两港,由于陶瓷器属易碎品,且日清两国地理位置相近,日本向清国输送陶瓷的运费仅为欧美的四分之一[2]57-58,日本遂开始对清国出口陶瓷,两国陶瓷贸易发展得很快。从这一阶段日本陶瓷出口额来看,1881年起,受日本国内松方通货紧缩影响,日本对欧美的陶瓷出口额急剧下降,与此相反,1882年,日本对清国陶瓷年出口额达7万6千日元以上,约占全年陶瓷总出口额的13%,并呈逐年增长态势,1887年,清国赶超欧美,以年出口额38万5千日元成为日本陶瓷第一出口对象国。甲午战争期间,两国陶瓷贸易陷入暂时低迷,终战后得以逐渐恢复,1892年后,日本陶瓷对清国的总出口额仅次于对美国,长期稳定位居二位。[3]从清国方面的陶瓷进口额来看,1902年,日本陶瓷进口额占清国陶瓷总进口额的47%,欧美陶瓷的进口额占比25%,再加上经由香港进口的日本陶瓷,清国进口的全部陶瓷器中有六成以上都为日本制造。[4]

在打开欧美市场之后,日本陶瓷在清国市场获得成功的原因有以下三点。(一)日本陶瓷价廉物美。日本驻天津副领事荒川巳次在《天津瓷器商况报告》中曾指出,1883年左右,日本制造的茶杯、茶碗、小花瓶、碗碟等瓷器经上海进口至清国大陆,因日本瓷器品质优良、外形美观且价格低廉,清国人士均争相购买,不出数月,清国内地大小商铺甚至是偏远地区都开始贩卖日本瓷器。日本陶瓷进入中国市场,对江西陶瓷商人造成冲击,尤其在北清地区,因江西产景德镇陶瓷运输不便、运费昂贵等原因更为倾向日本陶瓷。[5]外瓷源源输入,价廉物美,争胜市场,导致清国日用陶瓷“多係舶来,鲜崇国货”。(二)清国陶瓷生产不能满足国内需要。1877年至1902年,日本画家内海吉堂来到清国,游历苏州、杭州、上海等地,考察清国瓷器生产情况。回国后,内海为京都瓷器会社(专门制造外销瓷器的公司)的运营建言献策,他在清国考察报告中指出,清国幅员辽阔,本国陶瓷工匠数量却远远不够。太平天国之乱又使大部分陶瓷器毁于一旦,如今数量稀少的中国古代精工瓷器仅得见于王公贵族之中,新制瓷器在品质上又远不如日本的精工品,现在清国各地甚至制作土器来弥补瓷器数量的不足。[2]57-58除内海吉堂外,甲午战争后,日本农商务省为扩大日清贸易向清国派遣工商业视察员,视察员之一的京都陶瓷器试验场所长藤江永孝,在1900年的《清国景德镇瓷器视察报告》中指出,“现今清国内地主要的瓷器制造地就是景德镇,而景德镇年产额持续下跌,清国自产瓷器已不能满足本国四亿人民的需求,出口海外更是不可能的事情。”[6](三)清末陶瓷业者墨守成规,懒于改革。康熙、雍正、乾隆统治时期,在君主提倡之下,官窑再开,庶民乐业,陶瓷业界名家迭出,陶瓷制品穷极工艺,声名远扬。清末,民间对于陶瓷的兴趣转淡,陶瓷业者仍固守数百年前家庭手工作坊式的状态,只顾眼前利益,无追求艺术之心,导致“旧法尽失,新法未兴,崔符名手,继起无人”。[7]光绪年间,清国陶瓷业界仿古风盛行,民窑的仿古瓷虽然取得相当成就,但是只以仿为要义,鲜有创新,制瓷不是为了日用民生,而是为了适应古董市场的需要,同治、光绪年间的古陶瓷研究家陈浏痛惜道:“吾华之瓷业近益凋零矣,其犹能以其瓷蜚声于寰球而为寰球之人所称道弗衰者,则清初之旧瓷也。居中国之人不能使其国以坚船利炮称雄于海上,其次又不能以其工业品物竞争于商场,而仅凭借其清初所出之瓷之声誉以相与夸耀,致使寰球之人目其国为瓷国者,则有司之辱也。”[8]清宣统时期,陶瓷制作虽进入半机械化生产,但因机械化程度较低,导致当时的机制陶瓷器粗制滥造,质量低下,在日用陶瓷方面仍难与外瓷抗衡。[9]

综上所述,明万历年间,景德镇数百官窑,因明末流寇之乱尽付一炬,清康熙年间,改景德镇御器厂为御窑厂,并于康熙十九年设官驻厂督造,仅在景德镇一地就新设了三千窑厂,陶瓷业经长久衰败之后得以复兴,在康熙、雍正、乾隆统治时期昌盛发展。进入19世纪后,战祸不断导致清国国力衰退,清国自产瓷器的质量逐渐下降,特别是在1851年太平天国运动爆发后,景德镇所在的江西省处于太平军支配下,战乱连绵,景德镇瓷器的产量与质量急剧下降,到19世纪后期,已无法满足清国国内的瓷器需求。清国瓷器的供给不足,日本对欧美诸国开港等原因使日本的陶瓷外销贸易得以迅速发展,19世纪末,日本陶瓷成功打入欧美及清国市场。

二、外销清国的日本陶瓷器种类

外销清国的日本陶瓷器从品质上主要分为两类。据日本驻天津副领事荒川巳次的调查所示,1887年至1891年,天津进口的日本陶瓷器中有85%为粗品(低价的粗制品),其余15%为精品(高价的精制品)。[5]671905年,日本驻天津记者井上孝之助曾对清国不同社会阶层的陶瓷器喜好做过调查,调查结果显示,以花瓶为例,上流社会的古董收藏家偏爱在室内陈列雅致的花瓶,新绅士把精致华美的花瓶用作装饰品,商家的会客室、饭馆、茶坊酒肆、妓院中多放置粗制的色彩绚烂的花瓶。[10]考虑到清国人的审美取向和喜好,1906年,赴清国进行陶瓷商况调查的日本著名窑业技师盐田真认为,清国上下贫富差距大,出口至清国的陶瓷应集中制造上等下等两类,即迎合清国上流社会审美的华丽、优美、精致的高级陶瓷,以及迎合清国底层社会需要的色彩绚烂的粗制廉价陶瓷,中等品暂且不用。[11]从种类上,日本外销清国陶瓷分为三类。

(一)日用陶瓷

日本陶瓷在清国销路不断扩张,其中日用陶瓷销量最为显著。从日用陶瓷的产地上来看,1899年,北清地区(山东半岛以北至辽东半岛)从日本进口的日用陶瓷多为佐贺、长崎地区的肥前瓷器,南清地区则以岐阜、爱知地区的浓尾品为主。[12]1905年,驻天津记者井上孝之助在清国北部日本陶瓷器商况调查报告中指出,清国北部多进口日本岐阜产的碗碟、酒盅,万古烧的茶壶,淡路烧的带盖陶瓷器,以及栗田烧的花瓶等。[10]1751906年,据北村弥一郎《清国窑业视察报告》所示,出口清国的日本陶瓷器中有半数为美浓制,美浓与濑户的制品占总出口量的约80%,其次是伊予(砥部烧)和肥前的制品,以及淡路烧、万古烧,也包括京都、萨摩、九谷的制品,但是出口数量极少。[4]368

到了19世纪末,天津著名的陶瓷商号万聚魁,除经销日本肥前、尾张陶瓷外,还开展对清国国内陶瓷需求、喜好等的调查,根据调查结果向日本订货。当时,对清国按需制作的日用陶瓷器均产自岐阜,但是质量非常低下,其余出口清国的日用陶瓷制品则与日本国内的内销陶瓷并无二致,在设计上没有做任何改动便直接出口。[13]

(二)西洋风陶瓷

1900年至1907年间,清国对西洋风陶瓷器的需要日益增长。1900年10月,外务省通商局发行的《通商集纂》内称日本制造的咖啡杯主要面对西洋市场,在清国市场是打不开销路的[14],但是在1907年,华丽的欧式咖啡杯已经在清国上流社会流行起来。[10]175除日用陶瓷外,日本开始着手向清国出口西洋风陶瓷制品。1908年,《大日本窑业协会杂志》发文称,“最近清国以我国为中介接收欧美文化,西洋风陶瓷器为上流社会所需要,之前我国对欧洲市场生产的花瓶、水壶、香炉、咖啡杯等,可开始向清国出口。”[15]

但是,与日本制日用陶瓷在清国市场一枝独秀不同,日本制西洋风陶瓷在清国面临激烈的市场竞争,德国及意大利制品因在使用上不易损坏等原因更受清国上流社会的青睐,在上海、广州、天津等地尤为热销。[16]

(三)中国古陶瓷的仿制品

1903年,赴日考察的凌文渊在日本大阪第五次内国劝业博览会上发现数件日本制康熙年间青花瓷器的仿制品,对于仿品的品质,他感叹道:“青花白质二种仿康窑可夺真,售出西洋获重价。我国工艺惟瓷器甲地球,今见日本仿制之品精美过我。”他还指出,据江西柯中丞奏议,近年来日商为仿制中国古瓷,不仅广收中国古瓷作标本,还购入景德镇瓷土,回国后加饰施釉,使得日本瓷器发达,日臻进步,博西洋大利而阻中瓷销路,这使凌文渊不得不反思,“我国瓷器宜如何改良以挽利权乎?”[17]

日本向来仰慕中国唐代陶瓷,18世纪末以后,日本陶工的技艺精进,制作了很多精巧的唐代陶瓷仿制品。以京烧①“京烧”,泛指在京都烧制的陶器或瓷器,其中以“清水烧”最有名。为例,文化、文政时期,奥田颍川开始模仿中国的瓷器,其门下弟子钦古堂龟祐、青木木米、仁阿弥道八等也仿照中国古陶瓷,烧制了很多代表当时文人趣味的作品,其中,青木木米名列日本三大陶工,他也是位文人画家,尤为热爱中国的青花瓷,其作品中浓浓的中国风非常容易辨认。上述日本知名陶工及其弟子后赴日本各地窑厂,对陶瓷器的仿制施以技术指导。

据京都清水五条坂陶工三代清风与平所称,明治初期,大多数京烧陶家致力于烧制中国唐代陶瓷的仿制品,因仿制品制作精良,在日本国内市场常被认作唐代陶瓷古董品,售价可观。[18]在海外市场,京都陶工二代真清水藏六在《泥中庵今昔陶话》中指出,平户烧(三川内烧)的精巧人形白瓷、人物摆设,伊豫国砥部白瓷等大量销往清国,在清国的外国人把这些日本仿品认作中国古物,买来收藏,也有少量白瓷仿制品从清国回流到日本,还有一些日本的残次品在清国被做旧处理后,伪造成中国古董再销往欧美。除平户烧、砥部烧外,销往清国的仿品还包括诹访苏山、宇野仁松等制瓷大家的青瓷作品,这些青瓷仿品由大阪一些古董商贩卖给清国商人,在清国古董店中出售,买家主要为清国人、西洋人及日本人。[19]关于青瓷仿品的品质,中国陶瓷鉴藏家,壶中居创始人广田松繁(不孤斋)在自著中提及,他在北京采购期间,曾将京都产的青瓷香炉当成元代天龙寺青瓷买入[20],说明日本青瓷仿品的品质达到了几近正品的高度。

三、外销清国的日本陶瓷制品式样

由于大多数外销清国的日本陶瓷器为低利润的廉价品,为巩固和扩大清国市场,日本陶瓷业界开始在器形、尺寸、着色和纹饰上尽量模仿清国陶瓷制品,制造符合当地需要的陶瓷器。[5]67

1905年,据日本驻天津记者井上孝之助对北清地区纹饰喜好的调查结果所示,清国北部地区喜爱显示吉兆的纹样,如四君子、樱、石榴、芭蕉、桃、蝙蝠、龙、狮子、麒麟、凤凰、“喜”字、山水、人物等,其中“喜”字使用的最多。[10]173-1761906年,日本窑业技师盐田真指出,从清国全国的日本陶瓷商况来看,花瓶、香炉、烛台、瓷碗、灯、点心盒子、壶、德利(日式酒壶)等需成对制作,单品很难卖出去,特殊的是,供于佛前的花瓶、香炉、烛台需单个制作,以“三具足”出售。纹饰上,常见的是四君子、松、牡丹、鹤、孔雀、凤凰、“寿”字等,南宗画的主题,象征长春不老、百事如意的成双成对的吉祥图案,龙虎也很受欢迎,但是需避免使用欧洲新艺术主义②新艺术主义(art-nouveau),欧洲在工业革命的高峰时,新技术、新产品、新需要,改变了生活方式,也改变了传统的思维模式,催生出一个崭新的艺术理念。于是,传统的对称、雄浑、力量、理性、现实,变为不对称、纤幼、柔弱、浪漫、超现实,严谨的制式也变为自由的组合,单调的颜色变为多姿多彩。不受任何传统束缚,自由奔放。参见罗庆鸿、张倩仪.欧游看建筑[M].北京:生活书店出版有限公司,2015:206.的纹饰。[11]577

1907年,为进一步开拓日本陶瓷在清国的市场,日本农商务省商工局出台《输出品制作中的海外风习》[21]参考集,其中详尽介绍和说明了清国牛庄(现辽宁省营口市)、天津、沙市、重庆、长沙、杭州、福州、厦门这八个城市,关于陶瓷器器形、纹饰等的喜恶。同年参考集全文转载至日本陶瓷行业机关杂志《大日本窑业协会杂志,成为日本陶瓷业者制作外销清国陶瓷器的重要参照[22],具体内容如下。

(一)外销清国的日本陶瓷器器形

在陶瓷器器形方面,构造稳定、坚固耐用、实用是清国市场的基本要求,清国南北皆喜爱简洁且规整的传统器形,忌讳不规则、复杂的器形。

从各个城市来看,牛庄地区喜好圆形、椭圆形这类团圆不缺的形体,忌讳正方形、三角形这类有尖锐棱角的形体。天津地区喜爱规整的方形、正六角形、正七角形、正八角形、圆形、椭圆,以及一些特殊形体如玉角形、扇面形、如意形、古钱形、花朵形,忌讳扁平化形体、斜形、三角形。除方、圆、六角形、八角形这些中国惯用的器形外,西洋陶瓷器的器形在清国南方地区颇为流行。在具体物件的器形选用上,与方形花瓶相比,在重庆地区,圆形花瓶更受欢迎;在福州,座钟倾向于使用花形、塔形,点心盒子多采用花形、树叶形。另外,在方形的使用上,清国各地存在分歧。以地理位置相近的福州、厦门为例,福州地区忌讳使用长方形,因为长方形与棺材的形状相似,厦门地区则最喜爱方形,因为方形器物耐用、易于制造、修理且制作费低廉。

(二)外销清国的日本陶瓷器纹饰

陶瓷纹饰的功能分为视觉传达功能、情感表述功能及寓意转化功能。为适应中国人祈求吉祥如意等吉祥观念的表现需要,外销清国的日本陶瓷器在纹饰选择上最为重视图案的寓意功能。

经日本农商务省商工局调查,清国喜好的陶瓷器纹饰与日本大体一致,因此,多数外销清国的日本陶瓷器在纹饰上基本无需改动。总的来看,在动物及植物图案上,清国南北方喜恶基本一致。以鸟类图案为例,清国各主要城市多喜好鹤、鹰、孔雀、鸳鸯、公鸡、锦鸡,厌恶其他鸟类及枭,天津、杭州、等地视枭为险恶、不孝、不吉的凶兆。除鸟类外,清国人乐见的动物图案还有鱼类(金鱼、鲤鱼),以及蝙蝠(与“福”同音)、鹿(与“禄”同音)、马,忌讳龟、鳖、兔、蛇、狗。在植物图案上,清国人既喜爱华贵的牡丹海棠,也欣赏清雅的水仙及四君子(梅兰竹菊),果实图案以“三多”(佛手、桃子、石榴)为主,寓意多福、多寿、多子,树木图案多选择松柏,寓意松柏常青,但是,天津地区忌讳带有枫树、梧桐(如伴有凤凰也可)图案的陶瓷器,原因不明。文字式样方面,北清地区喜爱福、寿、喜(囍)、嘉、贵、万、禄,南清地区以福、寿、喜(囍)为主。在边饰纹样上倾向于连绵不断的几何纹,厌恶杂乱的纹样,另外,与清国其他城市不同,杭州对边饰纹样及图案的态度更为包容,乐于在陶瓷制品中使用西洋风的新奇图案。

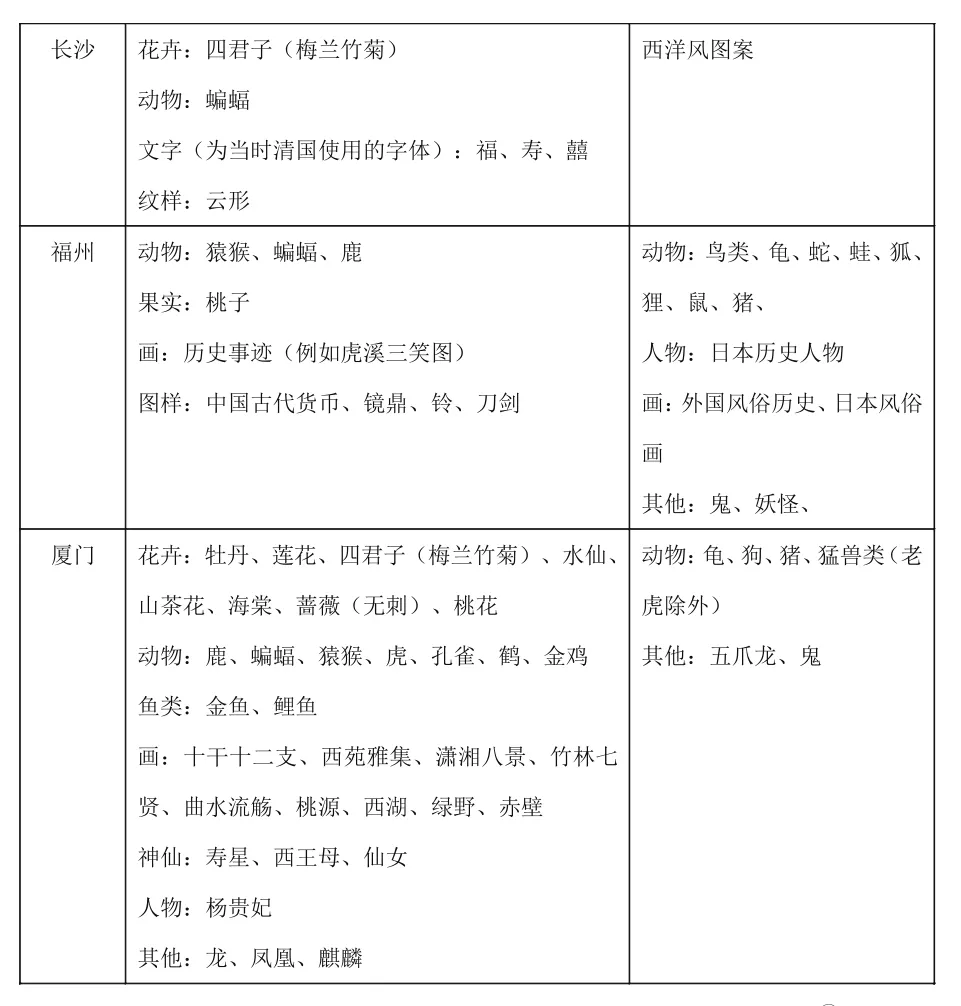

值得注意的是,在龙纹的使用上,对清国普通大众制作的陶瓷可以使用腾龙、飞龙纹样,但是必须回避象征清国皇帝力量与权力的五爪龙图案。在清国忌讳的纹饰中,龟、兔,特别是龟,被除长沙以外的清国主要城市所忌讳,而在日本,龟、兔是大众所喜爱的图案。虽然中国和日本一样,视龟为长寿的象征,但是与日本不同的是,龟在中国俗称“王八”,谐音“忘八”,意味着忘记“仁义礼智忠信孝悌”八义,并且与龟外形相似的鳖是多淫多伦的代表,因此带有龟的图案被清国大众所排斥。在北清地区,兔子被视为愚钝的动物,“男娼”的象征,为人们所鄙弃。在绘画性题材的选择上,在欧洲广受好评的绘有日本景色风俗画的陶瓷器在清国遇冷,对清国外销陶瓷只能选择清国人熟知的中国人物、历史、风景、风俗画,如竹林七贤、虎溪三笑、潇湘八景、富贵跟猫等。女性人物图案的选择需慎重,避免使用赤足妇人、散发妇人、日本美人这类在清国被视为“春画”的人物图案。(见表1)

?

表1 清国主要城市关于陶瓷器纹饰的喜好及忌讳①

清代为中国陶瓷的浑化时期。经过清中期官窑再开后的鼎盛之势,至清末,欧洲、日本陶瓷业的兴起,清国国内政局动荡,经济衰弱,陶瓷业界以利为先,疲于创新,华瓷渐趋衰败。与此同时,日本陶瓷业界通过数次对华调研,不断总结市场经验,以日本式的仿古,即造型、纹饰上的中国文化倾向性,艺术与实用的相近性,以及颇具日常生活气息的民众性,在华瓷沉沦之时,成功地抢占了清国日用陶瓷市场。中日陶瓷文化交流相关史料稀缺,今后的研究将致力于结合基本史实与审美分析,对日本外销清国陶瓷的釉彩、款识、窑系,以及流通路径等做进一步的分类研究与归纳。

[1] 刘朝晖.17世纪景德镇瓷器对日本初期伊万里瓷器的影响[G]//冯小琦,主编.古代外销瓷器研究.北京:紫禁城出版社,2013:369.

[2] (日)内海吉堂.磁器製造販売私説[G]//藤岡幸二.京焼百年の歩み.京都陶磁器協会,1962.

[3] (日)畑智子.明治期工芸品をめぐる輸出振興政策について[J].賀茂文化研究.1997(5):46-47.

[4] (日)北村弥一郎.清国窯業視察報告[G]//大日本窯業協会編.工学博士北村弥一郎窯業全集:第二卷,大日本窯業協会,1929.

[5] (日)荒川巳次.天津における磁器商況[J].大日本窯業協会雑誌,第1集第3号,大日本窯業協会,1892.

[6] (日)藤江永孝.清国景徳镇磁器視察報告[J].大日本窯業協会雑誌,第8集第92号,1900:274-283.

[7] 朱杰勤.陶瓷小史[J].史学专刊,1936,1(3):303.

[8] 陈浏.陶雅:原序,上海:上海科技教育出版社,1993:381.

[9] 方李莉.中国陶瓷史(下),济南:齐鲁书社,2013:933.

[10] (日)井上孝之助.北清における陶磁器の販路と日本陶磁器の現状[J].大日本窯業協会雑誌,第13集第149号,1905.

[11] (日)清世逸民.京都通信[J].大日本窯業協会雑誌,第14集第161号,1906:577.

[12] 支那の輸出磁器に就て[J].大日本窯業協会雑誌,第7集第84号,1899:433.

[13] 日本外务省记录局编.清国天津港日本産輸入品の商況[J].通商報告,第39号,1887:19.

[14] 日本外务省通商局.上海二於ケル本邦雑貨[J].通商彙纂,第177号,1900:19.

[15] 京都の陶磁器[J].大日本窯業協会雑誌,第16集188号,1908:385.

[16] 日本外务省通商局.本邦産陶磁器二関スル調査[J].通商彙纂,第52号:9;上海二於ケル本邦陶磁器の需要状況[J].通商彙纂,第54号,1907:3;天津二於ケル本邦陶磁器及競争品[J].通商彙纂,第61号,1907:11.

[17] 张謇,凌文渊.癸卯东游日记 籥盦东游日记[M].张晶萍,校点.长沙:岳麓书社,2016:67.

[18] (日)黑田譲.名家歴訪録(上),1899:27.

[19] (日)真清水藏六.泥中菴今昔陶話[M].学芸書院,1936:179-181.

[20] (日)広田不孤斎.骨董裏表[M].ダビィッド社,1957:126-127.

[21] 日本农商务省商工局编.輸出品ノ製作上二及ホス海外ノ風習[M].1907.

[22] 輸出品の製作上に及ほす海外の風習[J].大日本窯業協会雑誌,第16集180—181号,1907:384-399;23-38.