医患共同决策

洪 霞

中国医学科学院 北京协和医学院 北京协和医院心理医学科, 北京 100730

唐代孙思邈《千金要方·诊候》云:“古之善为医者,上医医国,中医医人,下医医病”。这道出了医家人格价值的理想追求,即医生的职责在于治病、治心、治人。从新医学模式观念看,单纯以医生为主导已不能适应现代医疗环境下的医疗服务[1],医患共同决策(shared decision making,SDM)的模式正在成为医疗决策时的主流方向。SDM的内涵是医生运用医学专业知识,与患者在充分讨论治疗选择、获益与损伤等各种可能的情况下,并考虑到患者的价值观、倾向性及处境后,由医生与患者共同参与作出的、最适合患者个体的健康决策过程[2]。

1 医患共同决策的历史沿革

1972年,Veatch在“变革年代的医学伦理学模式:什么样的医生-患者角色最符合伦理学的关系?”一文中首次提出了SDM的概念[3]。1982年,美国医学、生物医学和行为研究中伦理问题的总统委员会,在“进行医疗决策”的报告中指出,知情同意的伦理学基础可提升患者福祉与自主性,因此进行知情同意是基于相互尊重和参与的SDM过程。该调查证实,56%的医生以及64%的社会公众认为,增加患者在医疗决策中的参与有助于改善治疗质量、提高患者的依从性与合作意愿[4]。

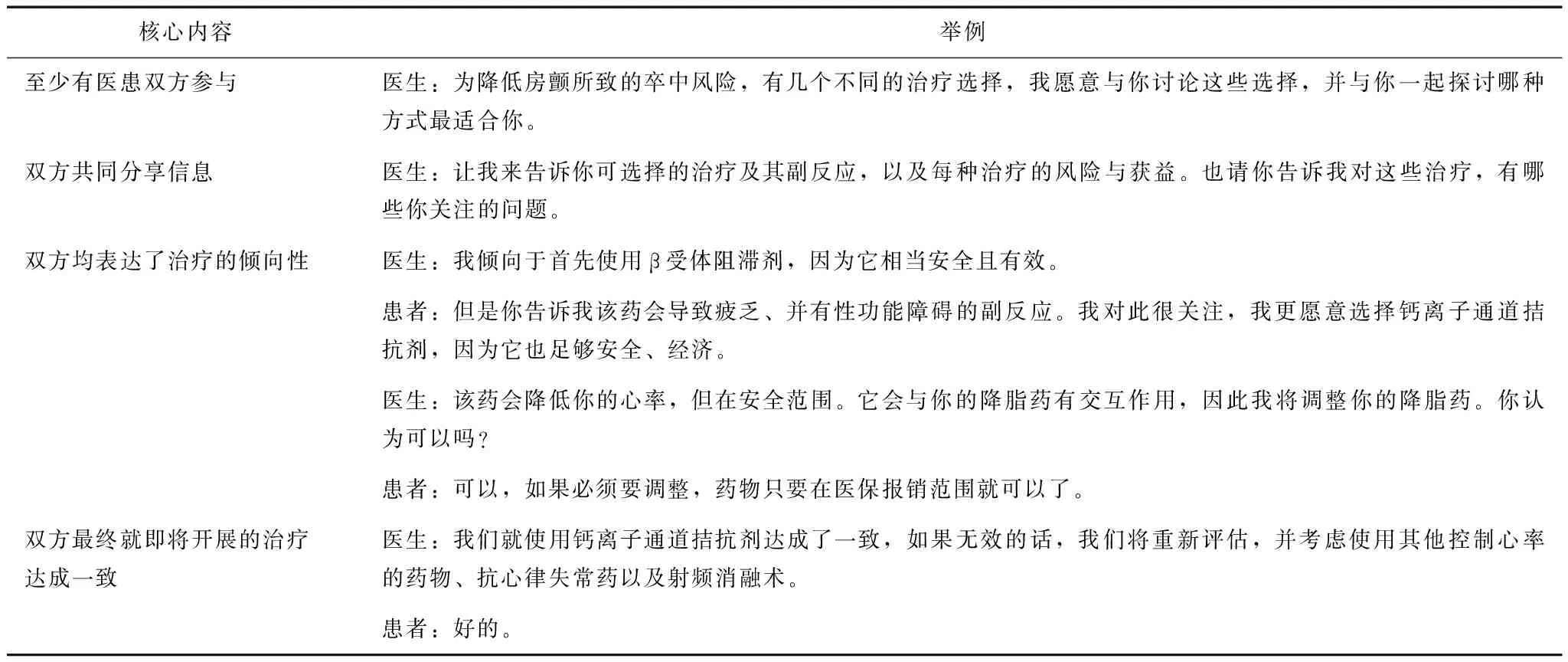

1997年,Charles等[5]在文章中进一步澄清了SDM的概念,并确认了该模式的关键特点:至少有医生与患者双方参与、双方共同分享信息、双方均表达了治疗的倾向性、双方最终就即将开展的治疗达成了一致。自此,以SDM为关键词的文章越来越多地发表于专业杂志。以2000年为例,共95篇英文文献使用了该关键词;2013年增加至581篇[6]。

Stacey等[7]在其2017年更新的系统综述中,纳入了决策辅助系统与临床常规干预比较的随机对照临床试验,共105个研究、31 043例患者符合入选条件,结果发现:与常规治疗相比,使用决策辅助系统进行SDM,患者可获得更多知识、对病情和自我价值观的认识更清晰、对治疗风险的理解更精确,进而在决策过程中承担更为积极的角色;决策辅助系统有助于促进与患者价值观一致的选择,对医疗结局或患者满意度无不良影响。

2 提倡医患共同决策的原因

2.1 医学伦理学的需要

1972年,Veatch在文中指出,20世纪初,健康照护还仅仅是某些有能力支付者的特权,而医学伦理学最新革命性的进步是将获得健康照护当作一种人权;“人人生而平等”意味着在医疗照护中,患者应当被公平地对待。在保证患者获益、不受伤害这一原则下,医患的伙伴关系得以茁壮成长;可将患者的自由、尊严以及公平(即公平分配健康资源)纳入该模式[3]。Beauchamp等[8]于1979年提出了伦理学四大原则:自主、有利、不伤害、公平。从20世纪80年代开始,越来越强调尊重患者的自主性,SDM能很好地体现上述伦理学原则,是知情同意的理想状态[4]。

2.2 临床实践的需要

广义上讲,临床有两种决策方法:(1)根据有效性进行决策,用于在某些情况下,有足够的证据表明获益明显大于风险,因此只有一个最佳方案;(2)根据偏好进行决策,用于某些情况下,并无足够的证据表明获益/风险比值,或该比值有赖于患者的价值观[9]。例如,骨科的关节置换术,获益可通过植入物来维持自身原有结构及其所赋予的功能,风险包括植入物老化导致多次手术、植入物本身给人体所带来的各种风险、肢体功能是否能恢复正常等,因此决定是否手术是一个艰难的选择,在决策中医生需要意识到技术上最优并不总是对患者最合适,要在了解患者价值观、经济状况等基础上开展知情同意,帮助患者进行决策[10]。

2.3 疾病管理的需要

20世纪医学对急性疾病的治疗取得了突破性进展,人类预期寿命显著延长,慢性疾病越来越多,其管理涉及患者健康行为的改变,故自我决策、自我改变非常重要[11],因此,将患者纳入决策系统,更有利于患者在行为改变中承担更积极的角色。

3 患者对医患共同决策的需求与视角

很多临床决策有赖于对治疗风险、便利性及费用的考虑。Devereaux等[12]的研究,比较了高房颤风险患者在进行抗凝药物决策时,医生与患者可接受的卒中预防次数及额外出血风险增加程度。63名治疗房颤患者的医生以及61例有高房颤风险的患者被纳入面对面访谈。结果发现,患者可接受的最少卒中预防次数比医生少(100例患者服用华法林2年的最少卒中预防次数分别是1.8±1.9和2.5±1.6,P=0.009);但患者可接受的额外出血次数比医生高(100例患者服用华法林或阿司匹林2年的最大额外出血次数,华法林分别是17.4±7.1和10.3±6.1,P<0.001;阿司匹林为14.7±8.5和6.7±6.2,P<0.001)。这说明在考虑是否使用抗凝治疗时,医生与患者的视角存在差别,患者更倾向于减少卒中风险、更少考虑出血风险。

患者对SMD需求的国内相关研究较少。张琼文等[13]2008年抽取了在四川省某三甲医院门诊部和住院部就诊的患者600 例进行现场问卷调查。92.9%的患者愿意医生在制定诊治方案时征求自己的意见;95%的患者希望了解疾病治疗的最好信息;60.2%的患者希望从医生处了解医学信息,而仅有46.2%的患者达到了目的。这说明随着国人健康意识的不断提高,患者对SDM的要求在不断提高,临床医生在实践中有必要为患者提供多种选择、帮助患者寻找足够的相关信息,共同分析、共同决策。

Shay 等[14]进行的定性研究,纳入了23例近期在初级诊所就诊的患者,询问其关于SDM的定义。结果发现,患者认为SDM可分为互动交流和进行决策两个阶段。进行决策前进行包含以下4个组成部分的互动交流:(1)医生与患者分享信息,患者向医生分享其关注的临床症状、健康状态,而医生向患者分享医学与治疗的信息;(2)双方是开放的、相互尊重的,患者尊重医生的专业性,倾听医生所说并对其内容保持开放,医生也应当倾听患者对自己身体和症状的解读、理解他们的想法与关注,并在形成推荐意见前花时间回答患者的问题;(3)患者具有自我主张权,并在SDM过程中承担询问澄清性问题、当医生偏离话题时引导谈话、分享观点、在犹豫与不一致时保持协商与交谈等责任;(4)医生应提供个体化的建议,患者希望这样的建议是建立在患者个体及其处境基础上的,而非泛泛的建议,因此患者希望医生能解释进行相关建议的一般理由及个体化原因。良好、信任的医患关系是进行SDM的重要背景,患者相信医生了解并理解其对健康的需求和偏好。

4 医患共同决策的实施

4.1 实施步骤

Makoul等[15]于2006年对161篇包含SDM概念性定义的文章进行了系统综述。结果发现,大多数SDM的定义中包含了以下必要组成部分:确认和解释问题、提供选择、讨论获益和风险、评估患者的价值观和倾向性、讨论患者的能力或自我效能、提供医生所知的信息或推荐、确认与澄清患者是否理解、进行决策以及安排随访。

Stiggelbout等[16]将实施SDM的过程归纳为以下4步:(1)医生告知患者要进行决策,且患者的观点是重要的。患者可能希望医生能对倾向的治疗非常清晰,但事实上,很多健康问题的治疗并不一定有足够明确的证据,同时,所提供的选择在结局指标不同的情况下也会有所变化。因此,对这些结局指标的选择很大程度上有赖于患者的价值观以及由此产生的利弊权衡。在这种情况下,可以把这种状态定位成“均衡”状态;在良好的信息提供后,观察性等待、积极监测有时也可成为倾向的选择。(2)医生向患者解释可能的选择及每种选择的优点与缺点。医生采用中性的态度向患者解释每种选择的获益和风险程度。对以下问题进行思考非常重要:什么信息与决策相关?患者此前了解了什么信息、完整吗?信息是如何传递的?患者能否理解上述信息?(3)医生与患者讨论其偏好,并在患者思考过程中提供支持。在开始时患者并无偏好,是在与医生共同经过深思熟虑后而形成的。在权衡利弊的过程中,将与结局相关的事项明确地呈现给患者非常必要。(4)医生与患者讨论与决策有关的偏好,进行决策并安排可能的随访。经过深思熟虑,患者的偏好得以形成后即可进展到真正的决策阶段。如果患者需要时间思考或与人进行讨论,则需安排随访;如果患者个人能进行决策或医生与患者就治疗可达成一致,则需安排实施这一决策,如处方药物、安排转诊、计划下次随访等。

4.2 实例演示

以Seaburg等[17]2014年发表于Circulation杂志上的文章为例,演示在治疗过程中如何实施SDM。

患者男性,69岁,因气短、心慌到急诊就诊,发现房颤,心率140次/min,予地尔硫卓静脉滴注,遂转为窦性心律。既往有高血压病史,目前服用噻嗪类利尿剂。有消化道出血的家族史。过去的2~3年曾有过数次心慌发作,通常时间很短,可自限。心电图、超声心动图、甲状腺功能、电解质检查均正常,CHADS2评分1分, CHA2DS2-Vasc 评分2分。

患者对服用降压药的同时服用其他药物存在顾虑。目前何种房颤治疗方案更优尚无定论,非常适合进行SDM。在房颤治疗中的SDM访谈见表1。

5 小结

临床医生一方面需具备现代医学知识与技能,特别是循证医学,以获得最佳临床证据;另一方面需具备以患者为中心的沟通技能,以与患者建立和谐、信任的医患关系,了解并评估其处境、价值观与倾向,并在此基础上进行SDM,从而达到最佳的医疗照护。

表 1 在房颤治疗中的医患共同决策访谈[17]

参 考 文 献

[1] Cao J, Wei J. Evolution of the perception of the doctor’s role in China[J]. Lancet, 2014, 384:742- 742.

[2] Hoffmann TC, Montori VM, Del Mar C. The connection between evidence-based medicine and shared decision making[J]. JAMA, 2014, 312:1295- 1296.

[3] Veatch RM.Models for ethical medicine in a revolutionary age. What physician-patient roles foster the most ethical relationship?[J] Hastings Cent Rep, 1972, 2: 5- 7.

[4] U. S. President’s commission for the study of ethical problems in medicine and biomedical and behavioral research. Making health care decisions: a report on the ethical and legal implications of informed consent in the patient-practioner relationship[R]. Washington DC: The Commission, 1982.

[5] Charles C, Gafni A, Whelan T.Shared decision-making in the medical encounter: what does it mean? (or it takes at least two to tango)[J].Soc Sci Med,1997, 44: 681- 692.

[6] Légaré F, Thompson-Leduc P. Twelve myths about shared decision making[J]. Patient Educ Couns,2014, 96: 281- 286.

[7] Stacey D, Légaré F, Lewis K, et al. Decision aids for people facing health treatment or screening decisions[J]. Cochrane Database Syst Rev, 2017 Apr 12, 4:CD001431.

[8] Beauchamp TL, Childress JF. Principles of biomedical ethics[M]. 5th ed. New York: Oxford University Press, 2001: 10- 13.

[9] O’Connor AM, Légaré F, Stacey D, et al. Risk communica-tion in practice: the contribution of decision aids[J]. BMJ, 2003, 327: 736- 740.

[10] 王君鳌, 刘瑜. 保留还是切除--骨科疾病治疗中的医患共同决策[J]. 医学与哲学, 2017, 38: 81- 84.

[11] 罗尔尼克(洪霞, 魏镜,译). 医务工作者动机访谈:促进健康行为的改变[M]. 北京:中国轻工业出版社, 2015: 3- 5.

[12] Devereaux PJ, Anderson DR, Gardner MJ, et al. Differences between perspectives of physicians and patients on anticoagulation in patients with atrial fibrillation: observational study[J]. BMJ, 2001, 323: 1- 6.

[13] 张琼文, 万晓莉, 刘颖, 等. 病人参与临床决策现状调查与分析[J]. 中国循证医学杂志, 2010, 10: 10~13.

[14] Shay LA, Lafata JE. Understanding patient perceptions of shared decision making[J]. Patient Educ Couns, 2014, 96:295- 301.

[15] Makoul G, Clayman ML. An integrative model of shared decision making in medical encounters[J]. Patient Educ Couns, 2006, 60: 301- 312.

[16] Stiggelbout AM,PieterseAH, De Haes JC.Shared decision making: Concepts, evidence, and practice[J]. Patient Educ Couns, 2015, 98: 1172- 1179.

[17] Seaburg L, Hess EP, Coylewright M, et al. Shared decision making in atrial fibrillation: where we are and where we should be going[J]. Circulation, 2014, 129: 704- 710.