对超重肥胖人群个体化健康教育的应用效果分析

陈 芳

(梧州市工人医院,广西 梧州 543001)

本研究对某年度健康体检中属于超重肥胖人群进行个体化健康教育应用干预,并与体检中同属于超重肥胖人群进行传统健康教育为对照,探讨个体化健康教育对超重肥胖人群的应用效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2015年4月~2016年6月在我院健康体检的某高校教职人员中的超重肥胖患者329例,将其随机分为观察组168例和对照组161例。观察组男106例,女62例;年龄23~61岁,平均年龄(43.45±0.73)岁。对照组男92例,女69例;年龄23~61岁,平均年龄(44.53±0.70)岁。两组均为本科学历以上的教职员工。两组患者性别、年龄、文化程度等一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。依据2003《中国成人超重和肥胖症预防控制指南(试用)》:BMI=体重(kg)/身高2(M2),体质量指数(BMI)18~24 kg/m2为正常,BMI≥24 kg/m2为体重超标,BMI≥28 kg/m2为肥胖。

1.2 方法

1.2.1 对照组实施传统健康教育。护士对患者进行一般性健康教育,发健康宣传资料,提醒患者控制并降低体重,坚持运动、饮食疗法,每个季度各回院复查1次。随访1年。

1.2.2 观察组采用个体干预有针对性的进行健康教育。护士首先发放体检风险评估问卷,了解体检者的生活习惯、饮食情况等,结合其他项目检查结果,由经培训的工作人员对个体的不良生活方式,检查结果进行针对性的健康指导和干预,发放健康宣传资料同时以电话随访的方式进行一系列健康咨询指导:①告知肥胖症的危害及引起肥胖的相关因素,纠正不良的生活习惯,建立科学规律的生活方式。②控制饮食:肥胖主要是因为吃的多活动少造成的,对有不良饮食习惯的人员指导控制进食量,进食低脂肪、低胆固醇、低盐饮食,注意摄入总热量低于消耗量,要有足够的维生素和其他营养,避免吃油炸食品、甜食、巧克力等。③提高对肥胖危害的认识,帮助患者坚持减肥的信心和持之以恒的行动。④加强运动:指导患者选择适宜自己的耐力性运动为主要运动形式,如慢跑、散步、羽毛球等。运动量循序渐进,每周4~6次,30 min/次以上。⑤定期健康体检,检测体格指数,血压、血脂、血糖等的检验指标,制定相应的治疗措施,以科学的态度保证健康状态等。建立健康档案,跟踪病情,定期电话回访,每月发提示或健康信息1次。跟踪周期随时评估,调整适合患者的治疗方案。每个季度各回院复查1次。随访1年。

1.3 观察指标

两组均在随访1年后对生活方式改善情况(体重控制:BMI降至24以下和肥胖者BMI降至28以下;合理膳食:脂肪摄入总量控制在50 g/d;体育锻炼:每周次数不少于4次,运动时间不低于30 min/次)、控制情况及血压、血脂、血糖改善的情况进行比较。

1.4 统计学方法

采用SPSS 19.0统计学软件进行数据分析,计量资料以“±s”表示,采用t检验,计数资料以百分率(%)表示,采用x2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 生活方式改善情况

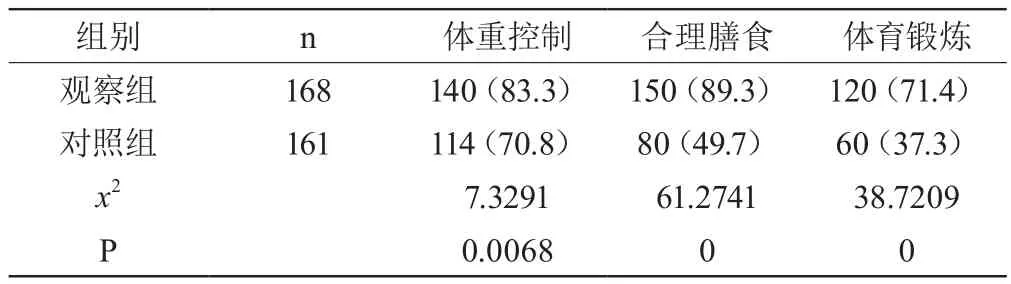

观察组体重控制情况、合理膳食情况及体育锻炼等生活方式改善情况优于对照组(P<0.05)。见表1。

表1 两组患者生活方式改善情况比较[n(%)]

2.2 健康教育方法对超重肥胖人群三高检测结果的影响

观察组血压、血脂、血糖改善情况优于对照组(P<0.05)。见表2。

表2 两组患者健康教育方法对超重肥胖人群相关检测结果干预效果的影响[n(%)]

3 讨 论

世界卫生组织将肥胖定义为疾病,并将其列为导致疾病负担的十大危险因素之一。超重或肥胖与高血压、血脂异常、2型糖尿病、糖耐量异常、高胰岛素血症等疾病密切相关。肥胖的流行主要由生活方式的改变、能量摄入过多、静态生活方式和身体活动不足有关,并明显受到社会和经济因素的影响[1]。所以对超重肥胖患者进行健康教育是非常重要。本次研究结果表明:观察组高血脂、高血糖、高血压的患病例数的减少比对照组明显(P<0.05)。肥胖患者普遍存在不良饮食习惯,饮食结构不合理,营养知识匮乏,体育锻炼不足现象,观察组通过个体化的健康教育,更全面地了解肥胖人员的生活方式,并结合检测结果,能为患者制定符合自身的教育内容,改变不良生活习惯,提高对超重肥胖危害性的认识,而且动态跟踪患者治疗进程,配合医护人员随时修订治疗方案,有助于及时纠正偏差,使患者自觉把减肥提到工作日程,合理安排时间,坚持饮食和运动疗法促进患者健康行为形成;对照组没有监督,治疗完全靠自觉,患者往往因无自觉不适感而不坚持治疗,效果不理想。

综上所述,个体化健康教育对超重和肥胖人群的意义不仅在于减少肥胖本身带给身体和心理的负担,更重要的是通过对超重和肥胖人群的情况进行干预而减少相关疾病的发生。

参考文献

[1]贺 媛,赵小兰,曾 强.城市成人超重、肥胖、中心性肥胖的流行特征和相关危险因素分析[J].实用预防医学,2015,22(4):390.