清中后期龙门县的姓氏分布与聚落形态1

刘桂奇

(广东第二师范学院 政法系,广东 广州 510303)

清代广州府属县龙门位于其东北角,山峦起伏,地形复杂,为“群山之地”,其间繁衍生息着众多姓氏族群。道光《龙门县志》对此就有详尽记载。其卷一《图说》、卷三《舆地二·都堡》不仅详载该县都、堡、约、图及村等基层组织,而且详载各村落姓氏及其居住环境。而民国《龙门县志》卷首《图》、卷二《县地志二·区划》、卷三《县地志三·都堡》所载相关信息亦与前志并无二致。这为后人留下有关龙门姓氏族群及其聚落环境的丰富史料。不少学者都注重利用方志族谱中的姓氏资料来研究人口迁移、族群结构、宗族文化及地域开发等相关问题,例如谭其骧[1]及曹树基[2]对湖南人由来的先后考察,张国雄对明清时期两湖地区姓氏移民的详析[3],龚胜生对湘阴县姓氏移民地理的揭示[4],以及刘兴亮、郭声波对道光新会县姓氏分布的探究[5],都表明具有血缘与地缘关系的中国姓氏乃开展相关课题研究的重要领域,并且具备丰富的资料基础。文章拟借助已有的相关论述,对前述两志所载龙门姓氏的分布及姓氏地名予以剖析,以揭示清中后期龙门的姓氏族群结构关系及聚落形态。

一、乡村社区结构及其姓族

在中国传统乡村社会,其基础性的社区单位无疑为村。不过,村之上的社区层次及单位则往往多样而复杂。清中期龙门县的乡村社区结构即如此。其村之上为堡或约,而堡、约之上既为“都”,又为“司属”,且为“乡”,表现为多重性,从而构成多重社区结构关系。

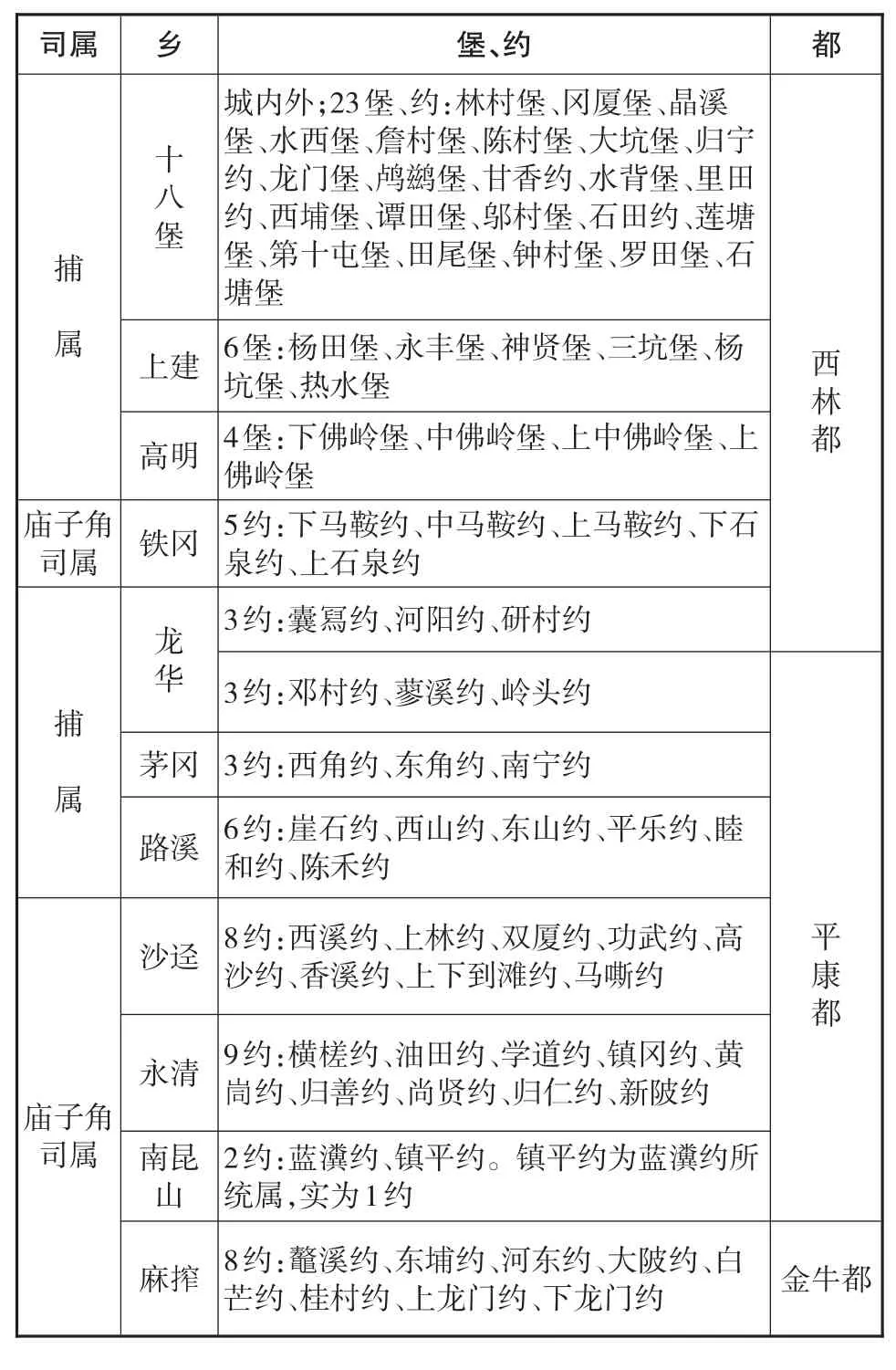

据道光《龙门县志》卷一《图说》,龙门全境划为十八堡、上建、高明、铁冈、茅冈、路溪、龙华、沙迳、麻搾、永清、庙子角司(又名南昆山)等11个地域单元[6]208-230。县志对此并未赋予一个具有属性的通名,这里结合实际情形姑且称之为“乡”。各“乡”分领若干堡或约,而各堡、约领若干村,构成“乡—堡、约—村”这样一套社区结构体系。

又据道光《龙门县志》卷三《舆地二·都堡》,龙门全境亦统划为西林、平康和金牛3都,各都下领若干堡、约。西林都领属城内外街道及41个堡、约,平康都领属31约,金牛都领属8约,而各堡、约领若干村[6]244-252。如此构成“都—堡、约—村”社区结构体系。

再据道光《龙门县志》卷三《舆地二·都堡》,龙门全境又为捕属和庙子角巡检司属这两个佐杂机构所分辖。捕属分辖48堡、约,庙子角司属分辖32约,而各堡、约则下领若干村[6]244-252。如此又构成有别于前两套的另一社区结构体系,即“佐杂司属—堡、约—村”。

不难发现,这三套乡村社区结构体系,其基础性社区结构关系完全一致,即“堡、约—村”结构关系,也是最为稳固的环节。三者以之为基础构成了一种交叉重叠关系(表1)。

表1 清中后期龙门县的乡村社区结构[6]208-230,244-252

三者虽并存于同一部县志中,不过官方和民间社会实际运用时,日常普遍所采用的应该为“乡—堡、约—村”这一社区结构关系。做出这一判断的理由主要基于以下两点:

一是道光志“图说”部分不仅详绘十八堡等11乡之分地图并在地图上标注各乡山川走向及主要聚落,而且对各乡边界、山川走向、乡村聚落及其姓氏予以详解,却不见附有各“都”“司属”之地图与文字解说。据此可断,只有日常实际运用才会详绘其图、详叙其舆地。

二是据民国《龙门县志》卷二《县地志二·区划》,民国时期龙门全境统划为12区,即以十八堡等11乡为基础。十八堡为第一区,左潭为第二区,铁冈为第三区,高明为第四区,上建为第五区,茅冈为第六区,路溪为第七区,龙华为第八区,沙迳为第九区,麻搾为第十区,永清为第十一区,庙子角司(南昆山)为第十二区,而第二区不过是从铁冈析出左潭部分作为1区[7]438-442。再且民国志卷首《图》所附各区分地图与道光志卷一《图说》所附各乡分地图相一致。这说明以“乡”为首层的乡村社区结构体系运用于实际而得以延续。

不管基于哪种社区结构关系,村落才是村民赖以生息繁衍的基层场域和社区组织。道光志卷一《图说》和卷三《舆地二·都堡》不仅对该县村落名称及归属详载备至,而且对将近八成以上的村落详载其居民姓氏,前者更是详叙各村落姓氏的居住环境,从而使人们不仅得以了解清中后期龙门县的乡村社区结构关系,并进一步得以透视该县乡村姓族的结构关系。

据统计,载有姓氏的村落共有958个。其中,十八堡有196个村,高明有73个,上建有71个,铁冈有89个,茅冈78个,路溪有55个,龙华有68个,沙迳有82个,麻搾有55个,永清有163个,南昆山有28个。这部分村落主要集中县城周围、北部、南部及偏西。

未载姓氏的村落共有265个,其中十八堡有82个,高明有8个,上建有1个,铁冈有26个,茅冈有18个,路溪有6个,龙华有28个,沙迳有16个,麻搾有20个,永清有17个,南昆山有43个。这部分村落亦主要集中在县城周围、北部、西部、南部及偏西。

在各堡、约中,除林邨堡、大坑堡、石田约、上中佛岭堡、杨田堡、永丰堡、神贤堡、三坑堡、杨坑堡、西山约、东山约、平乐约、河阳约、研邨约、蓼溪约、功武约、白芒约、油田约、黄峒约外,其他各堡、约内均有村落未见载姓氏的情形。其中,蓝瀵约、囊冩约、归宁约、第十屯堡、上石泉约、下石泉约等堡、约内,未见载姓氏的村落数量高达六至八成。

此外,县城内外街道亦极少见载有姓氏,城内34个街道,仅东门城内的兴仁围街载为廖姓、塘脣围街载为李姓,西门城内的学背围街载为谭姓,而城外81个街道,仅东门城外的四方围街载为李姓,西门城外的新凹街载为谭姓,杉木园街载为李姓,其他均未见载。

要之,见载姓氏的村落占该县村落总数的78%,未见载姓氏的村落则占22%。因此,两者之间的比例关系,足以让人透视清中后期龙门乡村社会姓族结构、分布特征及其聚落形态。

二、姓氏结构及其空间分布

据载,清中后期龙门共有李、刘、黄、陈、谭、廖、钟、张、徐、林、梁等94姓①。不过,各乡所领姓氏类型差异很大。十八堡有43姓,永清有51姓,铁冈有33姓,龙华有32姓,茅冈有29姓,沙迳有29姓,麻搾有27姓,南昆山有22姓,高明有20姓,路溪有14姓,上建有8姓。可见,包括县城周围及城北的十八堡、城西南的永清,姓氏类型分布最多,占到四至五成;其次为城南的龙华、城西的铁冈;再次为城东的茅冈、城南的沙迳、城南及偏西南的麻搾;复次为城西北的高明、城东的路溪;而城北上建的姓氏类型最少(表2)。

表2 清中后期龙门县的姓氏分布[6]208-230,244-252[7]431-435,438-448

图1清中后期龙门县八大姓空间分布示意图

具体到各个姓氏,其中李姓分布最广,其分布于上百个村落。刘姓不相上下,亦分布于九十多个村落。黄、陈、谭、廖等姓各拥有六七十个村落,亦较可观。张、钟等姓略显逊色,亦各拥有四五十个村落。王、林、徐、梁、叶、邓、杨、何、沈、吴等姓稍次,各拥有二三十个。罗、赖、苏、温、伍、黎、邱、朱、谢、曾、路、戴等姓,各分布有一二十个。潘、许、旋、邬、邵、阮、吕、区、唐、姚、余、茹、邹、石、姜等姓则在五至九个之间。范、高、龙、万、赵、甘、翟、颜、胡、莫、尹、关、骆、郑、傅、薛、董、韩、萧、龚、卢、巫、袁、周、古、连等姓仅在二至四个之间。至于任、冯、郭、洪、孟、童、魏、湛、蔡、刁、贾、江、邝、欧阳、彭、冼、殷、游、招、程、涂、穆、车等姓仅存于个别村落中。

据上可知,李、刘、黄、陈、谭、廖、钟、张等姓当为龙门县大姓。这一判断虽不是以各姓氏人口数而以各姓氏分布村落数为依据得出的,却与新编《龙门县志(1979-2000)》依据各姓氏人口数所得出的李、陈、黄、廖、张、钟为龙门六大姓的结论基本一致[8]。李、刘二姓遍布每个区域,分布最广。相对而言,李姓主要分布在十八堡、永清、路溪和龙华。刘姓则在永清、上建和十八堡较为集中,在后两处分布村落均高达20多个。黄姓主要分布在十八堡、高明、铁冈和永清。陈姓在永清分布村落均高达20多个,在十八堡亦较为集中。谭姓在铁冈较为集中,在十八堡和上建分布村落则均高达20多个。廖姓集中区域为十八堡、沙迳,而在沙迳分布村落亦高达20多个。钟姓和张姓集中区域均为茅冈、永清。

概而言之,龙门八大姓的空间分布各有其所属的特定区域。十八堡主要为刘、谭、陈、廖、李、黄6姓,而永清主要为陈、黄、刘、李、钟、张6姓。可见,十八堡和永清均为刘、陈、黄、李四大姓共同的集中区域。高明主要为黄姓。上建主要为刘、谭二姓。铁冈主要为黄、谭二姓。茅冈主要为张、钟二姓。路溪和龙华主要为李姓。沙迳主要为廖姓。不过,在这八大姓中,几乎其中任何一个,在麻搾和南昆山这两个区域内的分布度均不高(图1)。

值得一提的是,有些姓氏,虽不至于成为全县范围内的大姓,但则可能为某个特定区域内的大姓。如苏、伍、梁三姓在十八堡,徐姓在高明,杨姓在上建,王姓在铁冈和永清,沈、林二姓在茅冈,其分布村落数均在十数个以上,几可与其所在区域内的前述八大姓相并列。

三、单姓散居的村落形态

村作为乡村社会基础姓的社区组织,其间生息繁衍着各种姓氏族群,而姓氏空间分布格局其实体现了各姓氏族群在一定地域内开发利用土地的角力关系和格局,而乡村聚落形态正是在这种角力关系中得以逐步形成,或者说姓氏分布格局很大程度上影响到了村落形态。这在清中后期的龙门县有着显著的体现,一是单姓村数量规模庞大,二是姓氏村名比例非常高。

龙门见载姓氏的958个村落中,单姓村有807个,占84%。单姓村构成其村落形态的主体。其中,十八堡有163个,永清有130个,铁冈有78个,沙迳和上建各有69个,高明63个,茅冈有62个,龙华有55个,路溪有52个,麻搾有50个,南昆山有16个。十八堡和永清高居首位,可见单姓村在县城北部、西南部集中程度最高。一些堡、约,其域内均为单姓村,如十八堡域内的林邨堡、水西堡、詹邨堡、鸬鹚堡、甘香约、里田约、西埔堡、谭田堡、邬邨堡,铁冈域内的下马鞍约,高明域内的下佛岭堡、中佛岭堡,上建域内的杨田堡、永丰堡、神贤堡和杨坑堡,路溪域内的西山约、东山约、平乐约,沙迳域内的西溪约,麻搾域内的上龙门约,永清域内的横槎约、黄峒约。有的甚至单姓村高达十数个,如水西堡、甘香约、谭田堡、杨田堡、永丰堡、神贤堡、杨坑堡、中佛岭堡、归仁约、西山约、西溪约等。

杂姓村151个,占16%。十八堡有33个,永清有33个,南昆山有12个,龙华有13个,沙迳有13个,铁冈有11个,高明10个,麻搾有5个,路溪有3个,上建有2个。在杂姓村分布中,亦以十八堡和永清居首位,而在上建、路溪、麻搾等区域,杂姓村相对分布较低。

在94个姓氏中,其单姓村超过10个以上的姓氏有李、刘、黄、陈、谭、廖、钟、张、徐、梁、林、王、何、杨、邓、叶、沈、吴、谢等19姓,合占单姓村总量的78%。可见,单姓村是以大姓为主体构成的。前述八大姓中,在存有其姓氏的村落总量中,李、刘、谭、廖等姓氏的单姓村均占到七八成,黄、陈、钟、张等姓氏的单姓村亦均占到五六成。当然,这些大姓由于其分布村落总量大,其以杂姓村形式存在的比重也远高于其他小姓。如蔡、刁、贾、江、邝、欧阳、彭、冼、殷、游、招、程、涂、穆、车等小姓,仅以杂姓村的形式存在于个别村落中。亦有部分小姓如冯、郭、洪、孟、童、魏、湛等则以单姓村形式个别独立存在。值得注意的是,八大姓的单姓村空间分布格局与其姓氏本身分布格局基本上保持一致。由此可见,清中后期龙门县姓氏类型及其分布特征对于该县乡村聚落形态的构成影响之大。

这种影响亦可从龙门县大量姓氏村名得以体现。姓氏命名的普遍性是龙门村落名称的一大特点。据载,以姓氏命名的堡、约达12个之多,如林邨堡、陈邨堡、詹邨堡、邬邨堡、钟邨堡、杨坑堡、杨田堡、邓邨约等。以姓氏命名的村则达187个之多,如廖邨、钟屋、郑宅、陈峒等。此外,以姓氏命名的县城街名亦达52个之多。三者累积高达二百五十多个[6]244-252。龙门姓氏聚落名称的数量如此之多,恐怕在整个广东乡镇聚落命名中并不多见。

在见载有姓氏的村落中,以姓氏命名的单姓村有60余个,主要分布在永清和十八堡。这些村名中的姓氏为陈、李、黄、张、苏、刘、钟、潘、袁、何、邓、沈、邵、甘、林、杨、余、罗、朱、梁、谭、王、旋、萧、钟、唐、詹等27姓。这类村落的命名姓氏与村中实际姓氏基本一致。如林邨,村中即为林姓。再如陈邨,村中即为陈姓。也有并不对应的。例如张屋,其村中实际姓氏为苏姓。再如詹邨,其实际姓氏为戴姓。又如李峒,其实际为何姓。潘邨,其实际为黄姓。苏邨,其实际为李姓。朱峒,其实际为刘姓。罗峒,其实际为伍姓。沈村,其实际为朱姓。余邨,其实际为杨姓。袁邨,其实际为梁姓。陈邨,其实际为吴姓。

以姓氏命名的杂姓村仅10余个,分布在十八堡、茅冈和沙迳。这些村名中的姓氏为罗、李、何、郑、贾、张、谭、刁等8姓。其命名姓氏一般取村里杂姓中的某一姓氏。比如何屋,村中为张姓、何姓,以何姓命名。再如郑屋,村中为陈姓和郑姓,以郑姓命名。刁屋,村中为邓姓和刁姓,以刁姓命名。贾峒,村中为黄姓、贾姓、罗姓和陈姓,以贾姓命名。谭屋,村中为张姓和谭姓,以谭姓命名。亦有并不对应的。如李三峒,村中为吴姓、余姓、洗姓。张邨,村中为黄姓、徐姓和陈姓。张家埼,村中为李姓、刘姓、邱姓、傅姓、陈姓和钟姓。

未见载姓氏的村落中,存在大量以姓氏命名的村落,共有116个,占未见载姓氏村落总量的44%,占所有以姓氏命名村落总量的62%。除南昆山外,其他各区都有这类村落,而以十八堡最为集中,高达50余个。这些村名中的姓氏为刘、巫、苏、张、蔡、何、邓、唐、廖、萧、谢、李等52姓②。问题是,县志为何对这类村落不载其村中实际姓氏呢?是否因为这类村落中的实际姓氏确如其命名姓氏所示而无须在村落名下特意标注呢?果如是,对于那些不以姓氏命名且县志未载其村中实际姓氏的村落,县志又基于何种理由不载其姓氏呢?不过,有一点可以肯定,这类以姓氏命名而县志未载其姓氏的村落,起初所居姓氏应确如其村名所示的姓氏,只是随着时间的推移,其原姓氏逐渐为其他姓氏所取代或与其他姓氏杂居。例如归宁约,其域内村落均未见载姓氏,却均以姓氏来命名,如萧屋、蓝屋、谢屋、李屋、余屋、黄屋、林屋、张屋、周屋、伍屋、邱屋、吴屋、廖屋。因此,大致可以准确地推断归宁约域内起初即为萧、蓝、谢、李、余、黄、林、张、周、伍、邱、吴、廖等姓氏所居。

这种随着时间的推移、地方开发和乡村社会变迁而聚落姓氏变得复杂的情形,在一些以姓氏命名的堡、约上亦得以体现。例如林邨堡、詹邨堡、陈邨堡、谭田堡、邬邨堡、钟邨堡、罗田堡、杨田堡、杨坑堡、邓邨约、陈禾约、黄峒约等,均以某姓氏命名,但堡、约中的实际姓氏却并不如命名姓氏所示。如黄峒约,除黄姓外,还有李、袁等姓,该约中确有村为黄峒,却为袁姓单姓村。再如陈禾约,除陈姓外,还有李、何、邓等姓。邓邨约,除邓姓外,还有李、张、谭、何、吴等姓。杨坑堡,除杨姓外,还有谭姓。杨田堡中,除杨姓外,还有李、刘、谭、林、余、周等姓。罗田堡中,则已无罗姓,为黄、陈、何、黎、潘等姓。钟邨堡中,已无钟姓,为徐、何和区等姓,该堡中确有钟邨,却为何姓单姓村。邬邨堡,均为邬姓。谭田堡中,除谭姓外,其他为黄、陈、谭、梁、朱等姓。陈邨堡中,除陈姓外,其他为刘、董等姓,该堡中确有陈邨,为陈姓单姓村。詹邨堡中,已无詹姓,为戴、邹、胡等姓,该堡中确有詹邨,却为戴姓。林邨堡中,除林姓外,其他为黄姓,该堡中确有林邨,为林姓。

值得注意的是,以姓氏命名的聚落亦存在于县城大量街名中。据载,县城内外有115个街道,以姓氏命名的有52个,将近街道总数一半。这些街名中的姓氏为廖、梁、阮、李、黄、汤、郑、谭、袁、罗、朱、钟、杨、唐、姚、陈、邓、郭、张、叶、何、高、路、万、骆、戴、卢、胡、王、许、刘等31姓,囊括前述的李、刘、黄、陈、谭、廖、钟、张等八大姓。而县志明确载有姓氏的街道仅6个,其姓氏分别为李、谭、廖,并且这六个街道均不是以姓氏命名的街道。从姓氏命名街道数量之多来看,县城实为各种姓氏所向往居住之地。

剖析龙门县姓氏村名(街道)的命名方式,发现其命名格式有以下几种:(1)通名为邨(村),即“姓氏+邨(村)”。这样的村名共有24余个,如林邨、詹邨、陈邨、钟邨、刘邨等。(2)通名为屋,即“姓氏+屋”。这样的村名有109余个,如张屋、蔡屋、苏屋、邓屋、唐屋等。这样的街道有41余个,如袁屋、罗屋、黄屋、汤屋、李屋等。(3)通名为宅,即“姓氏+宅”。这样的村名有6个,如黄宅、谭宅、王宅、旋宅、萧宅等。这样的街道有3个,如廖宅、李宅、谭宅等。(4)通名为地貌名,如田、峒、围、尾迳、坑、迳口、岭、潭、冚、派、塘等,即“姓氏+地貌名”。这样的村名有27余个,如黄峒、陈峒、张坑、邓迳口、张家埼等。这样的街名有5个,如新廖围、下梁围、郭亮围、高福围等。

其实,高达800余个单姓村、250余个姓氏聚落地名及其以“屋”作为通名的大量存在,已然呈现出龙门乡村聚落形态的特征。司徒尚纪先生通过对广东农业聚落文化景观的考察认为,一姓一居、小村林立是岭南尤其是山区乡村聚落的常见形态,并且很多还以姓氏命名村落,即以某姓为专名,以“屋”、“厝”等作为通名命名其居地[9]120。可见,龙门县非常具有典型性,一姓一居地,散布在山川谷地之间,形成小村林立的聚落格局,为清中后期龙门乡村聚落形态的基本特征,即便其县城街巷聚落形态,其命名格式亦十足乡村形态特征。这亦可从道光、民国两朝《龙门县志》所附各乡分地图得以充分印证。在各乡分地图上,可以清楚地看到在山川谷地之间标注着大量村落地名,尤以为数不少的姓氏聚落地名格外显眼。

至于岭南山区一姓一居、小村林立之聚落形态形成的原因,司徒尚纪先生认为包括地方复杂、耕地分散、交通梗阻不便、粗放型的农业经营方式、主客之间冲突而致人际关系紧张及岭南同姓聚居习俗等多方面的因素。这些都可以从龙门县得以较为充分的体现[9]116-117,120。

四、结语

清中后期龙门姓氏分布和聚落形态具有显著的地域性和宗族性特征。其综合表现在:(1)各姓氏特别大姓有其相对专属的地理空间。这既表明各姓氏在利用开发土地的过程中渐成相对稳定的角力格局,也表明各大姓在占据优质土地资源方面具有绝对优势。(2)在聚落格局中,一姓一村即单姓村的绝对主体性构成,以及姓氏村名的大量存在,显示出该山地县同姓聚族而居的浓厚宗亲性。(3)单姓村及姓氏村名中以“屋”通名命名格式的大量存在,及根据县志《图说》的地图标注和文字解说,可见小村散居为该山地县村落形态的基本特征。依前述可知,山地环境的复杂性与相对封闭性,是龙门县聚落形态特征的重要因素。在山地生存条件艰难的情形下,山民出于生计考虑多理性地选择分散而居,从而形成小村林立的聚落文化景观,而山地僻远封闭所带来的相对稳定性则为一姓一村格局的长期存在提供有利条件。至于该县姓族分布格局及姓氏地名所隐含的岭南移民历史信息,还待进一步探究③。

注释:

①龙门县94姓全录为李、刘、谭、廖、黄、陈、钟、张、徐、林、梁、杨、王、何、沈、邓、叶、吴、谢、曾、苏、黎、伍、罗、路、邱、朱、戴、潘、许、旋、邬、温、唐、姚、茹、余、邵、区、阮、邹、石、高、龙、万、胡、赵、赖、姜、甘、吕、翟、董、韩、莫、尹、萧、关、范、龚、卢、巫、袁、周、冯、古、郭、洪、骆、孟、童、魏、颜、湛、郑、薛、连、傅、任、蔡、刁、贾、江、邝、欧阳、彭、冼、殷、游、招、程、涂、穆、车。

②十八堡50余个姓氏村名所含52姓全录为刘、巫、苏、张、蔡、何、邓、唐、廖、萧、谢、李、余、黄、林、周、伍、邱、吴、钟、区、陈、赖、杨、朱、颜、罗、梁、邵、邬、古、高、许、彭、翟、骆、潘、路、薛、任、曾、姚、涂、戴、梁、阮、穆、叶、姜、郑、蓝、麦。

③关于岭南(广东)姓氏及姓氏地名所具有的移民历史信息,请参见刘兴亮、郭声波《道光〈新会县志·图说〉所载姓氏分布之研究》(《中国地方志》,2016年第7期,第36-44页)一文的相关论述,以及司徒尚纪《广东文化地理》(广东人民出版社,2013年)一书第八章第二节“移民与地名”的相关论述。

参考文献:

[1]谭其骧.湖南人由来考[M]∥长水集:上册.北京:人民出版社,1987:300-360.

[2]曹树基.湖南人由来新考[J].历史地理,1990(9):114-129.

[3]张国雄.明清时期的两湖移民[M].西安:陕西人民出版社,1995:5,30.

[4]龚胜生.湘阴县氏族移民地理研究(121-1735)[G]∥郭声波,吴宏岐.南方开发与中外交通——2006年中国历史地理国际学术研讨会论文集.西安:西安地图出版社,2007:35-53.

[5]刘兴亮,郭声波.道光《新会县志·图说》所载姓氏分布之研究[J].中国地方志,2016(7):36-44.

[6]道光龙门县志[M]∥广东历代方志集成·广州府部(二八).广州:岭南美术出版社,2007.

[7]民国龙门县志[M]∥广东历代方志集成·广州府部(二八).广州:岭南美术出版社,2007.

[8]龙门县地方志编纂委员会.龙门县志(1979-2000)[M].广州:广东人民出版社,2011:84-85.

[9]司徒尚纪.广东文化地理[M].广州:广东人民出版社,2013.