不同温度下锂离子电池存储性能研究

程冰冰,程 臣,盘 毅

(1.武汉船用电力推进装置研究所,武汉430064;2.国防科技大学,长沙410000)

0 引言

锂离子电池的存储在实际中十分普遍,电池生产销售周期过程中可能出现长时间存放搁置,实际使用中有时也长期处于存储状态。而在锂离子电池存储过程中,特别是在高温环境下,满荷电状态下电池系统处于热力学不稳定状态,会不断发生向平衡状态转变的过程,当变化积累到一定程度后,不仅会导致锂离子电池电压、内阻变化,还将影响倍率性能及安全特性。因此研究锂离子电池在一定环境下的存储性能就显得尤为重要,本文研究LiCoO2锂离子电池满荷电态不同温度存储时的性能衰退,包括电压、电阻、容量保留率、阻抗和倍率等性能在存储后所发生的变化。

1 实验

1.1 电池制备

本实验采用18650型圆柱电池,正极制作过程:将活性物质LiCoO2、导电石墨和超导碳在110℃真空干燥24小时后,与PVDF粘结剂、NMP有机溶剂混合,在砂磨机搅拌为正极浆料,搅拌过程中需通N2进行保护,然后利用涂布机均匀地涂布在集流体铝箔上,经过干燥、分切、压实后,制成正极片。负极制备过程类似,采用LA133水性胶作为粘结剂,将水为溶剂与AGP-8、超导碳按一定比例混合,涂布于铜箔后,对其进行干燥、分切、压实,制成负极片。利用卷绕机将正极、负极和隔膜卷成卷芯,经过适当的真空干燥后,在氩气手套箱里注入足量商用电解液,电解液为 1 mol·L-1LiPF6/(EC:DMC:DEC=1:1:1),封口后搁置、化成、筛选得到合格的电池。

1.2 电池存储前充放电性能测试

电池在45℃静置24 h后,室温下,使用广州擎天电子有限公司的测试仪对电池进行性能测试:先0.1C恒流充电至4.1 V,4.1 V恒压充电至电流降至0.01C,静置10 min,再以0.1C恒流放电至2.7 V,如此两个循环后将电池0.1C恒流充电至4.1 V,使电池具有满荷电状态。

1.3 电池存储实验

将处于满荷电状态下的锂离子电池分别存储于25℃、45℃、55℃和65℃温度下的恒温箱中,进行搁置存储实验,每间隔一定时间后取出,并于室温中进行电压、内阻和阻抗等相关电化学性能分析测试。

2 结果与讨论

2.1 电池容量保留率在存储过程中的变化

现阶段对锂离子电池容量估算的方法主要包括:安时计量法、开路电压法、卡尔曼滤波法、神经网络法和最小二乘支持向量机(LS-SVM)法[1]。根据LiCoO2锂离子电池放电时不存在明显放电平台的特性,同时考虑到实验室条件以及时间因素,此论文中采用开路电压法(Open circuit voltage,即OCV法)来估算锂离子电池存储后剩余放电容量。

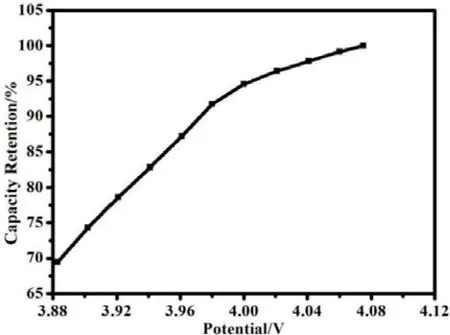

图1 电池在0.1C倍率下所测得开路电压与剩余容量关系曲线

开路电压法的原理是通过测量某一倍率下的开路电压与放电容量值,得到电池开路电压与剩余容量存在的关系,拟合出相应的开路电压与容量关系曲线,就可由开路电压求出电池容量的大小。依据开路电压法,可以通过测量一定条件存储后电池开路电压值来估计放电容量[1]。为评测实验所用18650型电池在存储过程中容量变化,图1给出了LiCoO2锂离子电池在0.1C倍率下恒流放电所测得开路电压与剩余容量关系曲线。从图中可以看出,锂离子电池的开路电压与剩余容量有着近似线性关系。

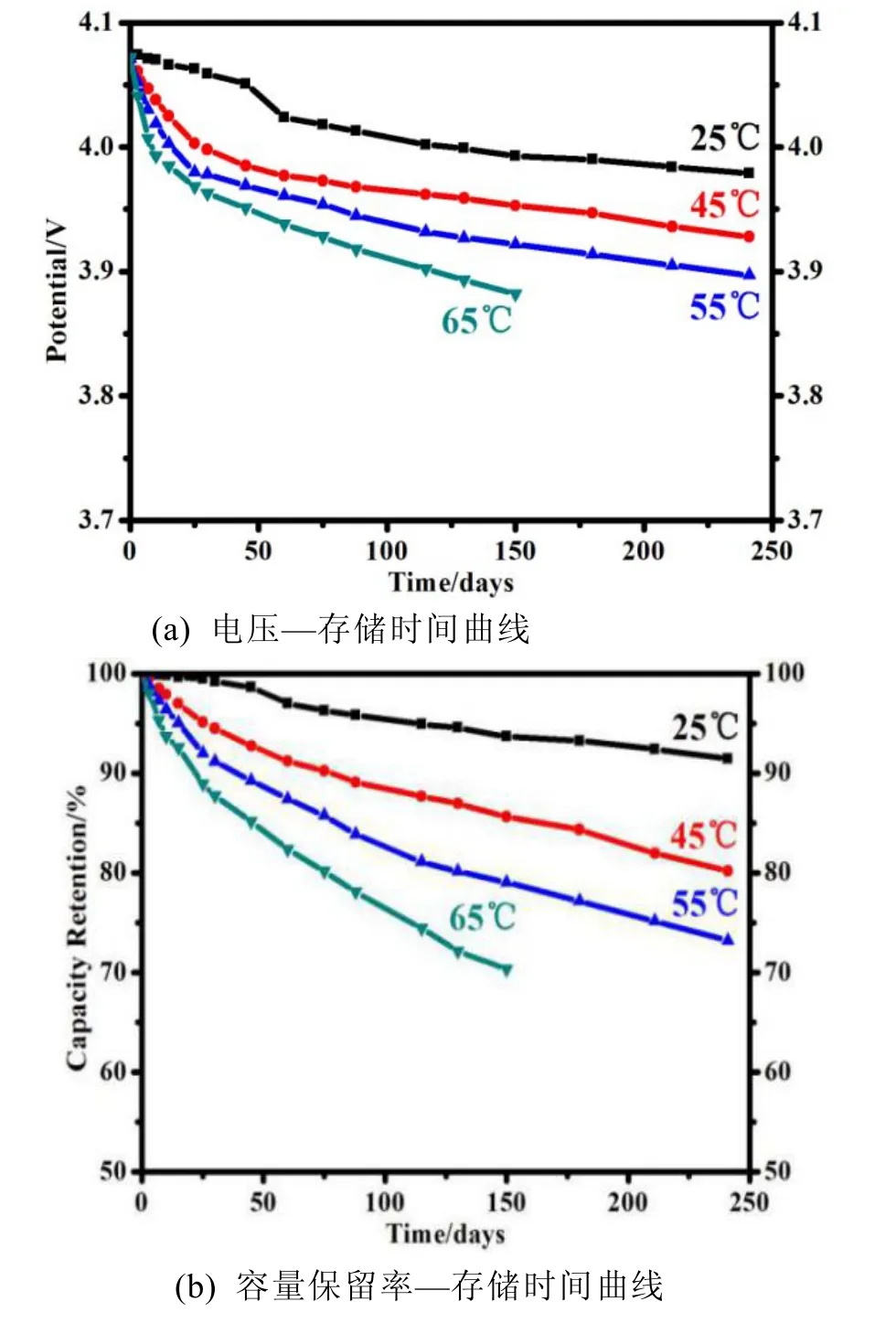

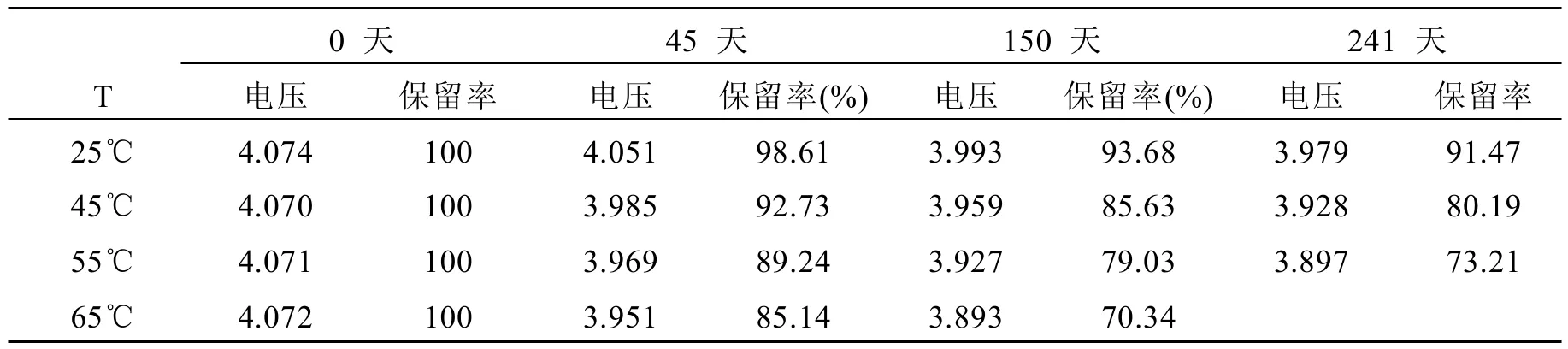

图2 电池在不同温度存储时电压、容量保留率与存储时间关系曲线

图2(a)为电池在 25℃、45℃、55℃和65℃存储不同时间后的开路电压与存储时间变化关系。根据图2(a)开路电压与存储时间关系和图1开路电压与剩余容量关系,从而可以计算分析出容量保留率与存储时间关系,见图2(b)。表1列出了锂离子电池在不同温度存储0天、45天、150天和241天后电压值与容量保留率。25℃、45℃和55℃存储241天后容量保留率分别为91.47%、80.19%和73.21%,而在65℃存储150天后仅剩70.34%。从中可发现,锂离子电池在65℃存储的开路电压下降明显快于较低温度下存储的电池。这是由于存储时电池会从热力学不稳定状态向平衡态转变,发生正极材料结构变化和石墨碳内部活性锂损失等自放电反应,当存储温度越高时,锂离子电池内部发生的反应愈加剧烈。同时,在高温时电解液中组分发生的分解反应速率加快,导致产生的杂质和副反应产物在正负极极片上迅速沉积,同样会造成高温下较快的电池电压下降速度。结果表明,锂离子电池存储时其温度的高低将直接影响电池内部化学反应速率的快慢,进而影响电池存储性能,温度越高,性能衰减越剧烈。

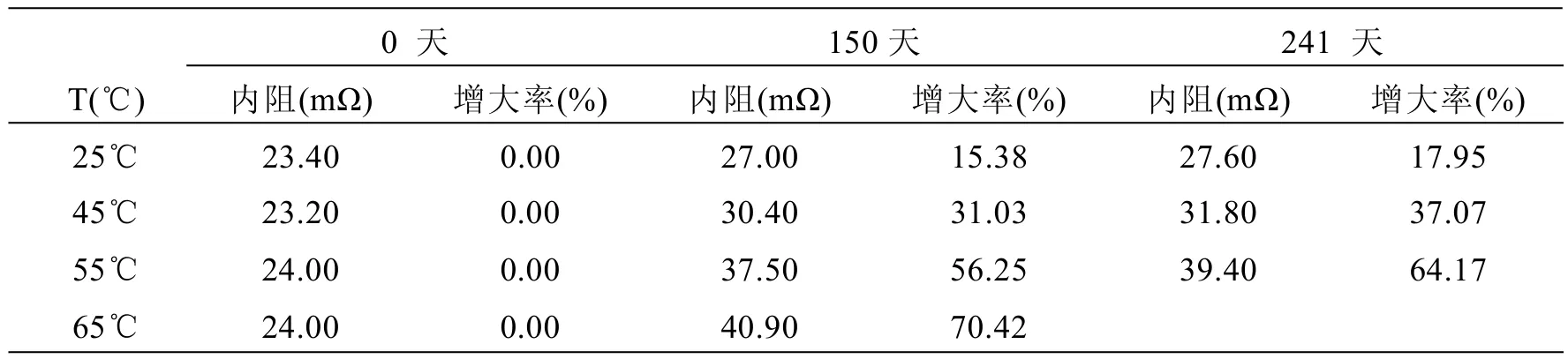

2.2 电池内阻在存储过程中的变化

锂离子电池内阻是指锂离子电池在工作时,其电流经过电池内部各元件时所受到的阻力[2,3]。它是正极和负极两端间的电阻之和,包括集流体、正负极活性物质、电解液、隔膜和外部件的电阻。在锂离子电池进行放电时,若内阻较小,则放电产生的压降也将较小,损失的容量少,所释放的能量将更多。因此,锂离子电池的内阻变化也是存储过程需关注的重要因素。

图3为电池在25℃、45℃、55℃和65℃存储时内阻与存储时间变化关系,表2列出了电池不同温度存储0天、150天和241天后内阻值及变化率。由图可以看出,存储温度对于锂离子电池内阻变化有着很大的影响。锂离子电池的内阻在存储过程中会不断增大,温度越高,增加越加明显。在25℃温度下存储241天后,锂离子电池内阻仅增加4.2 mΩ(17.95%),45℃时,241天后电池内阻增加8.6 mΩ(37.07%)。当存储温度达到55℃或65℃时,锂离子电池内阻将出现急剧变化,150天存储后分别增加13.5 mΩ(56.25%)和16.9 mΩ(70.42%),增加幅度约为25℃存储同等时间下的3.7倍和4.6倍。

图3 电池在不同温度存储时内阻与存储时间关系曲线

表1 电池在不同温度存储0天、45天、150天和241天后电压值与容量保留率

表2 电池在不同温度存储0天、150天和241天后内阻值及变化率

表3 电池在65℃下存储30天前后各倍率放电容量值

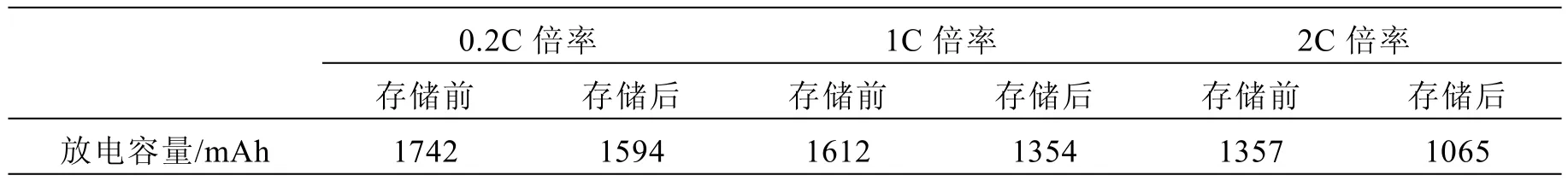

2.3 电池倍率性能在存储过程中的变化

倍率性能作为锂离子电池的重要性能,其与Li+在电解液、正负电极以及它们界面处的迁移能力有着紧密联系。图4为电池在65℃存储30天前后常温下不同倍率(0.2C、1C和2C)放电性能对比,表3列出了电池65℃存储30天后各倍率放电容量。可以看出,锂离子电池在存储前0.2C、1C和2C倍率下的放电容量分别为1742 mAh、1612 mAh和1357 mAh,在65℃存储30天后放电容量分别为1594 mAh、1354 mAh和1065 mAh。可见经过65℃存储后的电池其各倍率放电容量均有较大降低,存储前2C倍率放电容量为0.2C倍率的77.90%,而存储后2C倍率放电容量为0.2C倍率的66.81%。另外可以看出,65℃存储30天后电池各倍率放电曲线的放电平台均发生降低。这是由于电池在存储过程中内部发生反应引起极化程度增大导致的,而这些反应使得存储后锂离子在正负极材料和电解液中的扩散速率降低,由此导致存储后电池倍率性能变差。

图4 电池在65℃存储30天前后倍率性能变化曲线

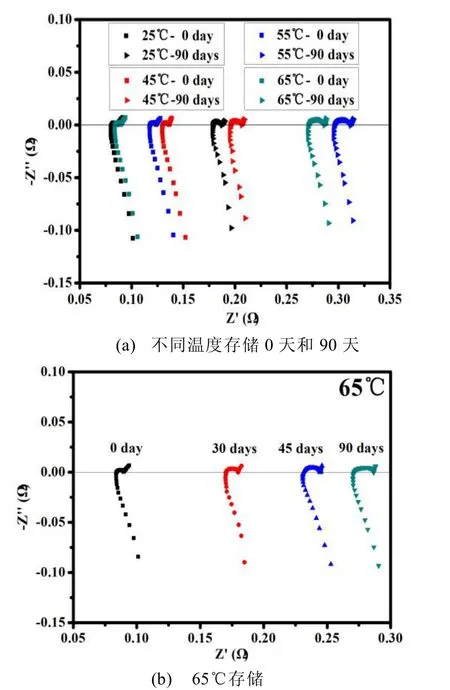

2.4 电池阻抗在存储过程中的变化

图5(a)为电池在不同温度(25℃、45℃、55℃和65℃)存储前和存储90天后的交流阻抗变化图。高频区的感抗部分与-Z”=0相交处的值为Rs,即溶液电阻。溶液电阻Rs能够表示溶液的导电性,它不仅包括电解液的离子导电性,还包括集流体和电池组成部分间的接触电阻等[4]。从图中可以看出,在存储前,Rs值较小,当存储90天后,Rs值都发生不同程度的增加,温度为55℃和65℃时,Rs增加更加明显。图5(b)为电池在65℃下存储不同时间(0天、30天、45天和90天)后所测的交流阻抗图。从图5(b)中亦可以看出,随着存储的进行,Rs会不断的增加。结果表明,随着锂离子电池存储过程的进行,Rs会不断增加,即电解液、集流体等电池组成部分都会发生一定程度的恶化,当温度越高时,其恶化越严重。

图5 电池存储时电化学交流阻抗谱图

3 结论

1) 锂离子电池存储时其温度的高低将直接影响电池内部化学反应速率的快慢,进而影响电池存储性能,温度越高,性能衰减越剧烈。在25℃、45℃和55℃存储241天后容量保留率分别为91.47%、80.19%和73.21%,而在65℃存储150天后仅剩70.34%。内阻在存储过程中增大,当温度达到55℃或65℃时,150天存储后分别增加 13.5 mΩ(56.25%)和 16.9 mΩ(70.42%),增加幅度约为25℃存储同等时间下的3.7倍和4.6倍。

2) 电池在存储过程中内部发生反应将引起极化,同时这些反应使得存储后锂离子在正负极材料和电解液中的扩散速率降低,由此导致存储后电池倍率性能变差。存储前2C倍率放电容量为0.2C的77.90%,65℃存储30天后2C倍率下放电容量为0.2C的66.81%。

3) 随着锂离子电池存储过程的进行,Rs会不断增加,即电解液、集流体等电池组成部分都会发生一定程度的恶化,当温度越高时,其恶化越严重。

参考文献:

[1]全小红,索春光,张文斌等.基于最小二乘支持向量机的锂离子电池的SOC估算[J].新技术新工艺,2014,(1):94-96.

[2]黄可龙,王兆翔,刘素琴.锂离子电池原理与关键技术[M].北京:化学工业出版社,2011.

[3]宋文顺.化学电源工艺学[M].北京:轻工业出版社,1998.

[4]Tao Hang,Daikichi Mukoyama,Hiroki Nara,et al.Electrochemical impedance spectroscopy analysis for lithium-ion battery using Li4Ti5O12anode[J].Journal of Power Source,2013,222:442-447.