溶血病因系统分析在遗传性溶血性贫血诊断和鉴别中的应用价值

何永艳

溶血性贫血包括遗传性贫血和获得性贫血[1]。遗传性溶血性贫血在临床较为常见[2]。现有研究多认为遗传性溶血性贫血系红细胞内在缺陷(包括红细胞膜缺陷、红细胞酶缺陷、珠蛋白异常等)引起的一种贫血[3]。不同溶血性贫血的临床指征较为相似,给正确诊断带来了极大困难[4]。根据红细胞寿命是否缩短等溶血指征可以准确的判断机体是否存在溶血,但是不能明确溶血的具体种类[5]。在溶血病因鉴别诊断中,需要采取相应的标准试验确诊,不仅加大了患者成本,而且标准试验容易受主客观环境的影响,特异性和灵敏度有待提高[6]。近年来,有学者提出了溶血病因系统分析策略[7]。我院儿科基于相关报道,在临床中积极运用该策略,取得了较好效果,现报道如下。

1 材料与方法

1.1一般资料以我院儿科2011年6月~2016年12月收治的疑似溶血性贫血患者共375例为研究对象。其中男204例,女171例,年龄3d~12岁,平均(5.76±2.42)岁;年龄具体构成:<6月39例(10.40%),6月~12月 76例(20.27%),1~2岁 53例(14.13%),3~5 岁 148 例(39.47%),6~8 岁 41 例(10.93%),9~11岁 18例(4.80%)。

1.2溶血性病因系统分析方法

1.2.1 方法概述 收集患者病史、家族史等资料。根据疑似患者临床典型表现、溶血指征、溶血初筛试验、血常规检查等结果,排除非溶血性黄疸、贫血、脾大病因。行遗传性溶血性贫血三大专项检查(血红蛋白病、红细胞膜病、红细胞酶病)后,排除非遗传性溶血病因。不能确诊者,行其他特殊检查和基因检测。

1.2.2 具体操作 根据文献[8~10]的操作方法,行溶血初筛试验,鉴别是否为溶血性贫血。确定为溶血性贫血后,结合患者临床表现、溶血场所、家族史等,排除后天性与继发性溶血。采用抗人球蛋白试验、蔗糖溶血试验、流式细胞术检测、酸化血清溶血试验等进行溶血筛查。有关结果用于病因分类的诊断提示。然后行血红蛋白病、红细胞膜病、红细胞酶病检查。其中血红蛋白病检查方法主要有高压液相层析、血红蛋白广谱分析、血红蛋白电泳、Hb F试验等;红细胞膜病检查包括形态学检查、膜渗透脆性检查、膜蛋白定性定量分析等;红细胞酶病检查根据国际血液学标准委员会推荐方法[11]。对于部分特殊患者,经三大遗传溶血病因检查后依然不能确定病因者,行其他溶血试验,排除寄生虫病、先天性红细胞生成性卟啉症等。经特殊溶血试验后依然不能确诊者,采用现代基因分析技术(如高通量拷贝数检测)进行基因分析。对溶血病因提示阳性者,通过家系分析进行验证。

1.3统计学方法使用SPSS 21.0进行统计学分析。计量资料用均数±标准差(±s)表示。计数资料用例(%)表示,组间计数资料比较采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1溶血性贫血病种分类375例患者中,确诊遗传性溶血性贫血患者357例,占比95.20%。其他原因溶血性贫血患者9例,包括5例溶血原因不明者,占比2.40%;非溶血性黄疸、脾肿大或贫血者7例,占比1.87%;所有溶血试验结果均为阴性者2例,占比0.53%。

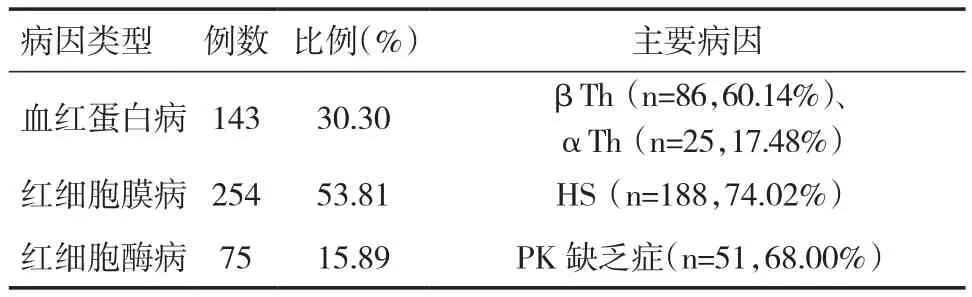

2.2遗传性溶血性贫血病因分布357例患者中,单一病因273例,占比76.47%;复合病因(具有两种及以上病因)84例,占比23.53%。具体病因分布见表1。

表1 遗传性溶血性贫血病因分布情况

3 讨论

3.1溶血病因系统分析的诊断结果溶血性贫血是常见的贫血类型,遗传性溶血性贫血又是主要的溶血性贫血种类,相比于获得性贫血,遗传性贫血的潜伏期更长,缺乏典型的临床症状,增加了诊断和治疗的难度。随着现代诊断技术的发展,通过红细胞形态和血常规参数的分析,能够对贫血的早期发现给予提示,如红细胞形态的异常变化往往能提示可能患有血红蛋白病或红细胞膜病[12]。从溶血初筛的技术手段来看,目前较为成熟,但是要具体确定溶血种类和溶血病因,还需要经历更多的专项检查[13]。就现有的技术手段而言,单独采用某一专项检查的正确性、特异度和灵敏度均较理想标准有较大差距。

本研究基于溶血性贫血诊断的既往报道,参考李津婴等[7]提出的溶血病因系统分析策略,同期行遗传性溶血性贫血三大专项检查,确诊遗传性溶血性贫血患者357例,占比95.20%。在病因分布中,发现单一病因293例,复合病因(具有两种及以上病因)82例。研究结论与李津婴等一致。李津婴等认为复合病因在遗传性溶血性贫血中的病因分布中占据较大比例,因此同期行三大病因专项检查更有实践意义。从我院溶血病因系统分析的应用来看,该系统不仅在溶血性贫血诊断中具有较高的确诊率,而且在复合病因患者的诊断中更有应用价值。

3.2溶血病因系统分析的注意事项在应用溶血病因系统分析诊断和鉴别遗传性溶血性贫血中,需要考虑患者、检测及操作等方面的影响因素,以提高诊断的准确率[14]。首先,要注意婴幼儿患者尤其是婴儿患者的检查与诊断。在婴幼儿患者的溶血诊断中,必须要考虑患儿的红细胞特征与营养状态,如营养不良的儿童,由于叶酸含量过低,可能会干扰红细胞膜病的诊断结果;正处在哺乳期的婴儿,红细胞体积较大,而且氧化还原酶活力能力较弱,可能会影响红细胞酶病的诊断[15]。对于这类患者,一般要求半年或1年后复查,并进行必要的家系调查,以提高诊断的准确率。其次,在检测方法的选择方面,要根据血样储存时间、抗凝剂种类等选择。同时,还要考虑仪器分析中可能存在的干扰因素,如峰值饱和现象等,以降低检测操作对结果的影响。第三,在检测前,要做好患者的病史、近期生活史、医疗史的调查,如询问患者近期是否有输血情况。同时,认真分析血常规、红细胞形态等检查资料。最后,在溶血病因系统分析中,必须要坚持系统考察的思想,要综合形态学、生物化学、分子生物学等学科领域的知识,并将定性分析与定量分析相融合,以提高诊断的准确率。

综上,溶血病因系统分析可以有效提高遗传性溶血性贫血患者尤其是复合病因患者的诊断效果,值得推广。

1 王鸿利.重视贫血的实验诊断和鉴别诊断[J]. 诊断学理论与实践,2014,13(6):557-560

2 张茜,王萌,李淑兰,等.触珠蛋白对溶血性贫血的鉴别诊断价值及其影响因素分析[J]. 标 记免疫分析与临床,2014,21(6):625-627,631

3 郑妍. 血液检验在贫血诊断与鉴别诊断中的价值分析 [J]. 中外医学研究,2015,13(6):62-63

4 艾媛,万智,袁粒星,等.贫血患儿血清生长分化因子15水平及其鉴别重型β地中海贫血的临床意义[J]. 临床儿科杂志,2015,33(5):417-422

5 谭地清,彭贤贵,孔佩艳,等. 遗传性球形红细胞增多症长期误诊原因分析 [J]. 西部医学,2013,11(2):256-258

6 吕福通,谢丹尼. 地中海贫血的相关研究进展 [J]. 中国计划生育学杂志,2013,22(7):490-494

7 李津婴,顾海慧,郑素娟,等.溶血病因系统分析在遗传性溶血性贫血诊断和鉴别诊断中的应用[J]. 中华血液学杂志,2016,37(6):512-516

8 李朋,张杰.地中海贫血基因检测方法的研究进展[J].中国妇幼保健,2016,31(4):891-894

9 董崇娟,鞠海超. 溶血性贫血 4例延迟诊断回顾性分析[J].世界最新医学信息文摘,2015,13(1):235-236

10 张海鹏,李学旺,曾小峰,等. 对东京大学等血栓性血小板减少性紫癜相关文献的复习与初步解析[J]. 临床医学,2013,45(9):1-8

11 林菊.几种红细胞和铁参数在儿童缺铁性贫血和溶血性贫血中的比较 [J]. 中国卫生标准管理,2016,7(6):158-159

12 艾奇,王欣,乔丽津. 拉莫三嗪诱发溶血性贫血2例[J]. 中国医院药学杂志,2016,36(8):699-700

13 马诗玥,韦红英,林发全. 遗传性球形红细胞增多症与带3蛋白的相关性研究进展 [J]. 广东医学,2016,37(18):2843-2845

14 左雅蓓,王艳,林凤茹. 自身免疫性溶血性贫血诊治进展 [J]. 河北医药,2012,32(24):3794-3798

15 李津婴. 溶血危象及其基础疾病的鉴别诊断 [J]. 内科急危重症杂志,2012,18(6):321-324