不同手术方法治疗多节段脊髓型颈椎病临床效果分析

钟华 刘建纯 郭乐斌 胡斌

脊髓型颈椎病在各类颈椎病中的危害程度最高,会引起脊髓功能发生障碍,病情严重者可能导致残疾、瘫痪,甚至死亡,因此一旦确诊,须及时治疗[1]。目前,对于1~2个节段的脊髓型颈椎病患者,采用颈椎前路减压术或颈椎后路减压术是临床上有效的治疗方法[2,3],但≥3个节段的脊髓型颈椎病(MCSM)患者应采用何种手术方案迄今为止尚存在许多争议[4,5]。本研究回顾性分析2014年8月~2016年8月我院收治的75例多节段脊髓型颈椎病患者的临床资料,主要对颈椎前路椎体次全切除及椎间隙减压植骨融合内固定术与颈椎后路单开门椎管扩大成形术进行比较,分析这两种不同手术方法的临床治疗效果,现报道如下。

1 材料与方法

1.1一般资料收集2014年8月~2016年8月期间我院多节段脊髓型颈椎病75例患者的临床资料,根据不同入路手术方式进行分组,行颈前路椎体次全切椎管减压植骨融合内固定术的40例为颈前路手术组,行颈椎后路单开门椎管扩大成形术的35例为颈后路手术组。颈前路手术组:男26例,女 14例,年龄 40~67岁,平均(52.20±9.31)岁,病程 0.3~151个月,平均(27.15±41.01)月,术前JOA平均评分(8.63±1.32)分,受累节段平均(3.21±0.26)个。颈后路手术组:男23例,女12例,年龄41~69岁,平均(54.31±10.62)岁,病程0.3~122个月,平均(26.02±43.32)月,术前JOA平均评分(8.54±1.21)分,受累节段平均(3.23±0.42)个。两组患者在性别、年龄、病程、术前JOA评分、受累节段方面比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

入院后均经常规颈椎正侧位X线片、CT或 MRI检查确诊为3个或3个以上节段脊髓型颈椎病,所有手术均由同一组医师团队完成。排除标准[6]:①合并颈椎不稳者;②严重颈椎外伤及前后路手术史者;③先天性脊柱畸形、肿瘤及代谢性骨疾病者;④未出现脊髓受压表现但存在神经根受压症状者;⑤患有神经性系统疾病不能配合手术治疗者。

1.2治疗方法颈前路手术组患者,采用颈椎前路椎体次全切除结合钛网植骨内固定术进行治疗。手术时,取患者的颈前路右侧横切口,按照皮肤、皮下组织、颈阔肌的顺序依次切开,剥离血管鞘与内脏鞘,直至颈椎椎体前,初步确定需切除的颈椎间盘节段,后于椎间间隙位置插入定位针,在C臂透视下确定位置并拔除定位针。然后切开纤维环,摘除髓核,清理上、下位椎体的下缘与上缘椎间盘及椎体软骨,其它节段的颈椎间盘亦采用上述相同的步骤进行切除。术中需小心保护硬脊膜,植骨融合使用咬除后的骨质,并用神经离子小心分离硬脊膜与后纵韧带,避免造成损伤。减压节段椎体形成骨槽后,测量骨槽高度,取以摘除椎体的松质骨填充(若骨量不足可使用同种异体骨)的钛网置入减压骨槽,置入后根据减压节段长度来选取合适的颈前路锁定钛板进行固定。最后,对切口进行冲洗,并置引流管,逐层关闭切口。

颈后路手术组患者,采用颈椎后路单开门椎管扩大成形术进行治疗。手术时,取患者的颈后正中纵行切口,按照顺序逐层切开,剥离两侧椎板附着的竖脊肌,使两侧椎间关节充分暴露。依据患者术前临床、颈椎CT或MRI检查结果选择压迫较为突出的一侧为开门侧,将侧椎板外侧骨皮质用磨钻做出骨槽状,开门侧则全层断开,同时使用神经离子将手术节段上下端黄韧带与硬膜囊进行分离,使脊髓恢复波动,最后通过微型钛板对手术节段开门侧进行固定,并进行冲洗置引流管,关闭切口。

手术后,两组患者均给予常规抗生素预防切口感染、脱水药及营养神经药物治疗3天,并于术后2~3天拔除引流管,术后1周对颈椎正侧位进行X线片复查,并定期随访。

1.3观察指标观察并比较两组患者术中出血量、手术时间及住院时间;两组患者术前、术后6个月及术后1年脊髓神经功能,脊髓神经功能依据日本骨科协会JOA对颈椎病的评分标准[7],总分17分,包括上、下肢运动功能,感觉功能,膀胱功能4个部分,分数越低说明患者的功能障碍越严重。评价两组术后1年脊髓神经功能改善优良率,改善率[8]=(术后评分-术前评分)/(17-术前评分)×100%,优:≥ 76%,良:50%~75%,中:25%~49%,差:≤24%。改善优良率=(优例数+良例数)/总例数×100%。观察并比较两组患者术前及术后的颈椎生理曲度[9](Cobb角测量法)。

1.4统计学方法采用SPSS 19.0软件进行数据统计分析,计量资料以±s表示,采用t检验;计数资料以n(%)表示,经χ2检验,以P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

2.1典型多节段脊髓型脊椎病的病例情况本研究术后无死亡、瘫痪病例。术后随访均满1年,可见脊髓功能、颈椎生理曲度恢复良好,且JOA评分较术前明显增高。典型病例:患者男,51岁,多节段脊髓型颈椎病,颈部疼痛伴双下肢无力5年,加重1年,采用颈椎后路多节段单开门椎管扩大成形术,术后2周随访拆线,随访期间无不良事件发生,见图1~3。患者男,56岁,多节段脊髓型颈椎病,颈部疼痛伴双手内在肌萎缩3年,加重8个月,颈椎前路椎体次全切除结合钛网植骨内固定术,术后2周随访拆线,随访期间无不良事件发生,见图4~6。

图1 术前MRI线片

图2 术后正位X线片

图3 术后侧位X线片

图4 术前MRI线片

图5 术后正位X线片

图6 术后侧位X线片

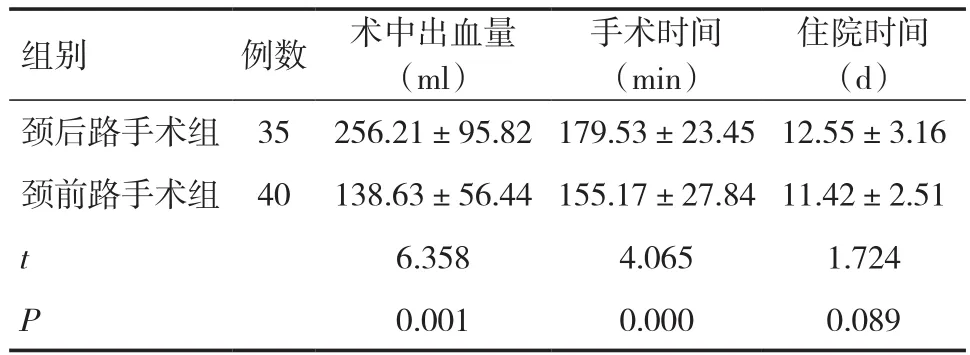

2.2两组患者术中出血量、手术时间及住院时间的比较颈前路手术组患者的术中出血量、手术时间均显著少于颈后路手术组(P<0.05),但两组患者术后住院时间差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

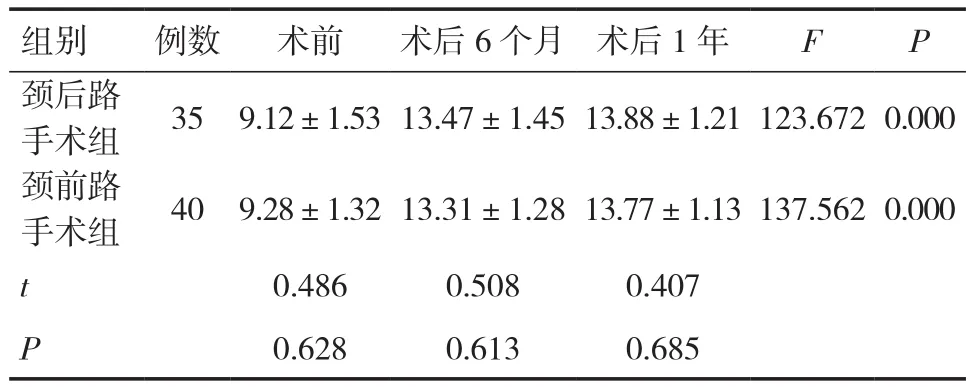

2.3两组患者术前、术后6个月及术后1年JOA评分比较两组患者组间术前、术后6个月及1年的JOA 评分比较差异无统计学意义 (P>0.05),两组患者组内术后6个月及1年的JOA评分均显著高于术前(P<0.05)。见表 2。

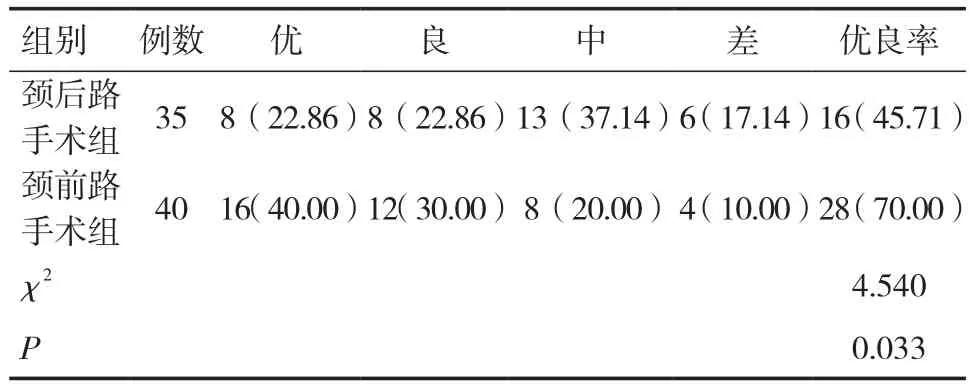

2.4两组患者术后1年脊髓功能改善优良率比较本次研究随访时间为1年,失访0例。术后1年颈后路手术组患者脊髓功能改善优良率为45.71%,而术后1年颈前路手术组患者脊髓功能改善优良率为70.00%,组间比较差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

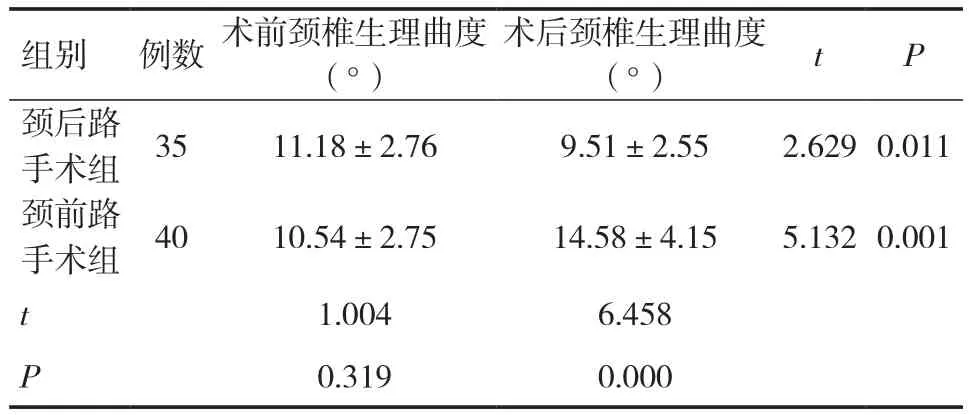

2.5两组患者术前及术后颈椎生理曲度情况比较术后颈后路手术组的颈椎生理曲度较术前显著降低(P<0.05),而颈前路手术组的颈椎生理曲度较术前显著增高(P<0.05)。且颈前路手术组术后颈椎生理曲度显著高于颈后路手术组(P<0.05)。见表4。

表1 两组术中出血量、手术时间及住院时间比较(±s)

表1 两组术中出血量、手术时间及住院时间比较(±s)

住院时间(d)颈后路手术组 35 256.21±95.82179.53±23.4512.55±3.16颈前路手术组 40 138.63±56.44155.17±27.8411.42±2.51 t 6.358 4.065 1.724 P 0.001 0.000 0.089组别 例数 术中出血量(ml)手术时间(min)

表2 两组术前、术后6个月及术后1年JOA评分比较(±s)

表2 两组术前、术后6个月及术后1年JOA评分比较(±s)

组别 例数 术前 术后6个月 术后1年 F P颈后路手术组 35 9.12±1.5313.47±1.4513.88±1.21123.6720.000颈前路手术组 40 9.28±1.3213.31±1.2813.77±1.13137.5620.000 t 0.486 0.508 0.407 P 0.628 0.613 0.685

表3 两组术后1年脊髓神经功能改善优良率比较[n(%)]

表4 两组患者术前及术后颈椎曲度情况比较(±s)

表4 两组患者术前及术后颈椎曲度情况比较(±s)

组别 例数 术前颈椎生理曲度(°)术后颈椎生理曲度(°) t P颈后路手术组 35 11.18±2.76 9.51±2.55 2.6290.011颈前路手术组 40 10.54±2.75 14.58±4.15 5.1320.001 t 1.004 6.458 P 0.319 0.000

3 讨论

颈椎病是骨科的常见病之一,多发于中老年人群。其中脊髓型颈椎病是危害程度最严重的一种,具有隐匿性和间歇性的特点,症状严重时可使患者失去正常生活或工作能力[10]。目前,颈前入路和颈后入路是脊髓型颈椎病手术的主要方式。颈前入路手术方式能够直接切除椎间盘等前方致压物,以及增生、肥大的后纵韧带,术中视野较好,减压较彻底,且椎间融合及内固定术可以维持颈椎的稳定性,恢复颈椎生理曲度。颈后入路手术是通过扩大椎管的容积,引起脊髓自然向后发生漂移,从而达到缓解致压物压迫的目的。颈前入路与颈后入路治疗多节段脊髓型颈椎病各有优缺点,临床需要脊椎外科医生充分结合患者的临床表现、影像学特征来确定入路的方式[11]。本研究根据患者的临床表现、颈椎X线片、CT或 MRI检查结果,并综合考虑了脊髓受压类型、范围、椎管的狭窄程度等,采用颈前路椎体次全切椎管减压植骨融合内固定术和颈椎后路单开门椎管扩大成形术。

既往研究报道[12,13],对于脊髓型颈椎病的临床治疗,主要是通过治疗颈椎椎体及相邻软组织发生退变后导致的椎间盘高度丧失、椎间盘突出以及颈椎后纵韧带骨化等病症,恢复患者脊髓神经功能。本研究结果显示,两组患者术后6个月及术后1年的JOA评分均高于术前,说明两种手术方法均可实现脊髓减压,改善两组患者的脊髓神经功能。颈前入路手术组患者术中出血量和手术时间均明显少于颈后入路手术组,术后1年的改善优良率明显高于颈后入路手术组,提示颈前入路手术改善脊髓神经功能效果更佳。可能是因为颈椎前路椎体次全切除结合钛网植骨内固定术通过对患者椎间盘及椎体软骨等致压物进行清理、椎体切除等一系列操作,形成骨槽植骨填充,这有利于节省磨钻骨槽时间,减少椎体创面渗血[14]。王国旗等[15]研究发现,颈前路椎体次全切可直接解除椎间盘及椎体软骨等致压物对颈部脊髓的压迫,主要通过椎植骨融合重建颈椎连续与稳定性,实现脊髓和神经根彻底减压。

本研究结果还显示,术后颈前路手术组颈椎生理曲度较术前有明显增高,使颈椎的椎间高度及颈椎前凸得到恢复,而颈后路手术组较术前有明显降低,导致颈椎生理的稳定作用和软组织受到损害,其张力带机制也遭到破坏,使颈椎生理前凸出现丢失。有研究表明,颈椎生理曲度的恢复有助于患者维持颈椎的生物力学能力,减缓退变,同时具有缓冲、平衡和衰减震荡的作用,颈椎曲度消失或呈后凸状,都会对颈部肌肉和脊髓神经及血管造成牵引、挤压,对供血具有严重影响[16]。因此,外科手术在使脊髓充分减压的同时还必须尽可能维持或恢复正常序列及颈椎生理曲度。根据结果可知,临床外科手术不论是采用颈前入路还是颈后入路,最终目的是为了使脊髓获得彻底减压,缓解患者的症状,决定选取哪种手术方式时有必要结合需减压的椎体节段数目、颈椎后韧带骨化情况、颈椎的稳定性、神经压迫的定位等影响因素进行综合考虑。此外,本研究结果表明,颈前路手术组术后颈椎生理曲度显著高于颈后路手术组,说明颈前路手术颈椎生理曲度维持效果更佳。颈前入路采用植骨块重建脊柱的稳定性能使其在减压内固定治疗中更好地恢复颈椎生理曲度,与国内学者结论一致[17]。

综上所述,手术治疗多节段脊髓型颈椎病,能使患者的脊髓神经功能得到显著改善,但颈前入路手术较之颈后入路手术,术中出血量更少,手术时间更短,脊髓神经功能改善效果更好,且脊椎生理曲度恢复更优,推荐临床应用。

1 Lebl DR, Bono CM. Update on the diagnosis and management of cervical spondylotic myelopathy[J]. J Am Ac ad Orthop Surg,2015,23(11):648-660

2 Luo J, Cao K, Huang S, et al. Comparison of anterior approach versus posterior approach for the treatment of multilevel cervical spondylotic myelopathy[J]. Eur Spine J ,2015,24(8):1621-1630

3 黎宁,侯树兵,孙先泽,等.多节段脊髓型颈椎病前路手术中期疗效的分析研究 [J].河北医药,2015,37(8):1198-1200

4 李秀茅,姜亮,刘忠军.一期前后联合入路手术治疗多节段脊髓型颈椎病研究进展[J].中国脊柱脊髓杂志,2016,26(2):171-175

5 侯树兵.多节段脊髓型颈椎病两种前路术式手术疗效的临床研究[D].河北医科大学,2014

6 刘超.颈椎后路单、双开门椎管扩大成形术治疗多节段脊髓型颈椎病的临床比较研究[D].大连医科大学,2013

7 Kato S, Oshima Y, Oka H, et al. Comparison of the Japanese Orthopaedic Association (JOA) score and modified JOA (mJOA)score for the assessment of cervical myelopathy: a multicenter observational study[J]. PLoS One,2015,10(4):1-12

8 杜志勇,贺新宁,张水清,等.三种手术术式治疗下颈椎骨折脱位合并脊髓损伤的疗效及对神经功能的影响[J].贵州医药,2016,40(8):865-867

9 Wu G,Wang H ,Ding R,et al.Reliability of a novel Cobb protractor for m easuring the Cobb angle of radiograph in scoliosis[J]. Chin Med Sci J,2015,30(1):18-22

10 李亮,江美林,杨孝军.多节段脊髓型颈椎病的颈椎前后路减压内固定治疗的对比研究[J].海南医学院学报,2016,22(6):603-606

11 谢冲,金格勒,李忠伟,等.颈前路与后路内固定系统置入治疗多节段脊髓型颈椎病的Meta分析[J].中国组织工程研究,2014,18(17):2762-2769

12 潘德艺.多节段脊髓型颈椎病前后路手术治疗的近期临床疗效比较[D].福建医科大学,2014

13 陈文虎,奚春阳,徐公平,等.神经根型颈椎病和脊髓型颈椎病手术治疗的研究进展[J].现代生物医学进展,2015,15(26):5169-5173

14 李涛,李志丹,肖启贤,等.颈前路椎体次全切除钛网植骨锁定钢板内固定术治疗双节段脊髓型颈椎病[J].临床骨科杂志,2015,18(1):15-17

15 王国旗,徐韬,盛伟斌,等.不同入路治疗多节段脊髓型颈椎病:疗效与安全性的Meta分析[J].中国组织工程研究,2014,18(4):637-644

16 李文峰,韩德韬.颈前路与后路治疗多节段脊髓型颈椎病的临床疗效分析 [J].福建医药杂志,2015,37(1):39-42

17 李少林,杜文征,李卉,等.颈椎不同入路方式减压内固定治疗多节段脊髓型颈椎病的疗效比较研究[J].河北医药,2015,37(10):1544-1545