生境生态系统规划*

——生态规划的一种途径

赵 珂 赵梦琳 王立清 ZHAO Ke, ZHAO Menglin, WANG Liqing

0 引 言

生态规划,是基于生态学原理所制定的与自然和谐的土地利用规划[1]。生态规划的基础是对生态功能、过程和结构的认知,生态规划方法的改进依赖于生态认知理论的发展。

长期以来,城市规划领域所倚重的生态规划方法,主要是麦克哈格(Ian McHarg)的“千层饼”生态适宜性评价和福曼(R.T.T.Forman)和戈登(M.Gordron)的“廊道—斑块—基质”景观生态格局构建。这两种方法,建立在对生态功能和结构的认知基础上,强调功能和结构的统一,所建立的生态空间或局限于城市不可能发展的区域[2],或以不确定的迁移廊道联系景观斑块[3],其最大的缺失在于缺乏对生态过程的深层理解与预测[4]。

针对上述问题,本文尝试在梳理欧美生态规划思想方法的演进中,解析不同历史时期生态规划方法所依据的生态认知理论基础,在加强对生态过程的理解中,尝试进一步夯实生态规划方法的生态本体认知基础,探索生态规划的可能途径。

1 萌芽:基于自然美学的自发生态规划

提到生态规划,美国弗雷德里克·劳·奥姆斯特德(Frederick L aw Olmsted)于19世纪80年代所制定的“绿宝石项链”波士顿绿地系统通常被认为是第一例[5]。但从“生态学”一词的提出时间和普及时间来看,1866年,“生态学”由德国生物学家恩斯特·海克尔(Ernst Haeckel)提出[6-7];1892年,美国环境化学家埃伦·斯沃洛·理查兹(Ellen Swallow Richards)女士可能是将生态学普及的第一人[8]。因此,波士顿绿地系统并不是现代意义上的生态规划,只能算是一种自发的生态意识。

弗雷德里克·斯坦纳(Frederick Steiner)认为,最早提出自发生态意识规划的三个巨人是:乔治·珀金斯·马什(George Perkins Marsh)、约翰·韦斯利·鲍威尔(John Wesley Powell)和帕特里克·盖迪斯(Patrick Geddes)[9]。马什在其著作《人和自然,或者被人类活动改变的自然地理》中,第一次呼吁结合自然而不是对抗自然进行人类活动的规划[10]。鲍威尔在他的《美国干旱地区的土地报告》中,提出补救土地的干旱化,农户或穷困的个体是不可能做到的,而需要考虑土地自身特点,进行广泛和全面的规划并立法[11]。盖迪斯意识到人类活动与自然环境之间具有复杂全面的关系,他以“将自然引入城市”为目的,提出运用区域调查去理解人类活动与土壤、地貌、气候、降雨等自然环境的关系[12]。

自发的生态意识,以“保护自然景观美学并融入人类的休憩活动”为目标,展开了以“公园和开敞空间系统”为对象的生态规划[13]。典型的案例主要分布在美国的中西部和东北部城市。其中,除奥姆斯特德的“绿宝石项链”波士顿绿地系统规划外,还有1888年,贺拉斯·威廉·谢勒·克利夫兰德(Horace William Shaler Cleveland)为明尼阿波利斯公园系统制定的“大圆(Grand Rounds)”规划[14];1893年,奥姆斯特德的学生查尔斯·埃里奥特(Charles Eliot)为波士顿制定的“大都市公园系统(Boston Metropolitan Park System)”;1920年代,延斯·詹森(Jens Jensen)为芝加哥制定的“西部公园系统(West Park System)”以及其中的一系列公园设计[15]。

2 形成:基于适应原理的生态适宜性规划

2.1 生物生态学的适应原理:生态适宜性认知理论基础

在生态学的概念被明确为“科学分析和研究有机物与环境之间相互作用关系”后,生态学开始渗入生物、地理、地球科学等领域,特别是生物生态学的发展促成了以麦克哈格为代表的,以生态适宜性评价为主体的近代生态规划思想方法产生。

“感谢查尔斯·达尔文(Charles Darwin)和劳伦斯·亨德森(Lawrence Henderson),使我们有了理论”[16],麦克哈格的这句话,表明了他的生态规划思想来自于生物生态学所揭示的适应原理(creative fitting)。运用查尔斯·达尔文提出的“适者生存”的自然选择原理和劳伦斯·亨德森提出的生物结构和活动完全依靠水、氧气等外部环境[17]等适应原理,麦克哈格认为自然存在自己的设计规律,适宜环境曾经存在、现在依旧存在的各类生命体都具有可想象的形态[18],生态规划就是为生命体设计出适宜其生存的空间形态,即生态适宜性规划。

2.2 分区管控:生态适宜性规划

正是由于生态适宜性规划建立的理论基础是生物生态学的适应原理,它强调生物进化过程与周边环境的适应关系,其生态适宜空间主要是指适应生物生存的城市周边环境区域(如洪泛区、湿地、陡坡、水源地和农业区等生物生存的环境区域),并通过分区管控的区划(zoning)方式,将其作为城市不可能发展区域加以保护[19-20](图1)。“千层饼”叠加分析自然和文化资源信息的方法,是生态适宜性规划的关键。在规划领域,这种方法最早于1913年在马萨诸塞州的比尔里卡(Billerica)城镇规划中,被瓦伦·曼宁(Warren Manning)加以运用[21]。1950年,杰奎琳·提里特(Jacqueline Tyrwhitt)在她《城乡规划教材》一书中,第一次详细地介绍了该方法[22]。麦克哈格认为该方法促进了规划的科学性,并加以大量运用和推广,特别是GIS的出现,更使该方法成为近代生态规划方法的主流。

图1 麦克哈格生态适宜性规划方法Fig.1 Lan MCHarg’s Map-overlay ecological applicability zoning planning

但这种方法缺失在于:一、简单的大面积分区管控,将生态空间和城市空间截然分开、保护与利用截然分开(生态空间内单纯强调保护,城市空间内则单纯强调利用),实质上是将自然与人截然隔离,抹杀了人和自然的互动(人作为高级生物,必然要与参与到自然生态过程中);二、实际运用中,以“生态保护为目的”的生态适宜性评价和“以驱动经济为目的”的建设适宜性评价往往同时进行,而这两者的适宜性标准通常相悖,如平坦地区是最适宜建设的区域,也是最适宜农业生产的区域,但在经济利益的驱动下,生态适宜性往往让位于建设适宜性;三、生态适宜性规划,依靠定性的专家打分法所确定生态适宜权重,未真正理解生态功能、过程与空间结构之间的关系,区划结果不能完整反映生态的功能和过程。

相比于麦克哈格,他的学生安妮·惠斯顿·斯本(Anne Whiston Spirn)女士在将生态方法运用于城市规划的过程中,开始尝试验证自然过程如何植入城市环境,自然过程和城市建成环境如何相互作用[23],促进了生态规划对生态过程的关心。约翰·蒂尔曼·莱尔(John Tillman Lyle)也尝试通过综合各学科对自然生态过程的理解,以更新的方式维护自然生态空间[24]。

3 发展:基于景观的“功能与结构”和谐的生态规划

在明晰“生态适宜性规划出的空间区划未建立在对生态功能、过程理解的基石上”这一问题后,1939年,德国地理植物学家卡尔·特罗尔(Carl Troll)提出的景观生态学[25],将生态规划引向了“生态功能与生态空间结构”和谐的方向。

3.1 景观及景观生态学:生态功能、结构认知理论基础

景观生态学中,“景观”的概念已不再是自然美学中的风景、景色,而是由现代地植物学和自然地理学的伟大先驱亚力山大·洪保德(Alexander Von Humboldt)于19世纪初提出的具有空间意义的“自然地域综合体”[26]。作为自然地域综合体的景观,从此成为生态功能和生态空间结构的集合体,景观生态学开始在景观层面关注空间结构对有机体丰富度的影响,关注景观整体的行为和功能[27]。景观生态学研究的目的是:揭示不同空间尺度下,过程如何影响形态的生态现象,探究这种生态现象扩展的规律[28]。景观生态学研究的领域是:景观要素的分布模式,物质、生物和能量在景观要素单元之间的流动,景观形态的动态性等[2]。

景观生态学的核心理论来自于麦克阿瑟(MacArthur)和威尔森(Wilson)的岛屿生物地理理论(the theory of island biogeography),研究的关键问题是“景观破碎”。不同于欧洲景观生态学将“景观水平划分为景观斑块,探究景观斑块之间水平生态过程和结构”,美国景观生态学,则聚焦于生物邻里,将生物邻里作为不同于周边生态系统的和谐单元,致力于景观空间结构和生物邻里功能之间关系的研究[29]。其中,塔菲(Taaffe)、高瑟尔(Gauthier)和摩亚达(Moryada)等人关于景观迁移的研究[30-31],使景观通道(path)成为改善景观破碎化的重要途径。

3.2 镶嵌斑块模式:景观生态学对生态功能和结构的认知

基于景观斑块的景观通道研究,促成了现代意义上的生态规划(景观生态规划)。景观生态规划认为栖息、迁移、扩散是景观的三大生态功能,由此表现出的景观结构模式为:基质中的镶嵌斑块和连通廊道,又名镶嵌斑块模式(patch mosaic model)。镶嵌斑块模式的概念具有三大特点:一、简洁、符合人的直觉;二、易于处理离散数据,应用定量化的设计;三、已在被严重自然或人为扰动(如火灾、建成区的扰动)的景观恢复应用中积累了丰富的案例[32]。所以,1981年,福曼和戈登首次提出镶嵌斑块模式后,即在全球范围内成为引领“以消除景观破碎化为目的”的现代生态规划的生态认知基础[33]。

3.3 拓扑地理:景观生态规划方法

景观生态规划,主要运用拓扑地理学的方法,在景观尺度,研究景观斑块的点对关系及连通方式的空间结构[32]。福曼和戈登在其著作《景观生态学》中描述的数学上著名的“七桥问题”,就是景观生态规划借鉴拓扑地理学方法的最好阐述。运用拓扑地理学,景观生态规划主要通过定量评估景观格局指数,以确定景观空间格局。景观格局指数,是指能够高度浓缩景观格局几何信息,反映其结构组成和空间分布特征的定量指标,包括斑块类型、斑块形状、斑块破碎度、廊道连通等[34]。

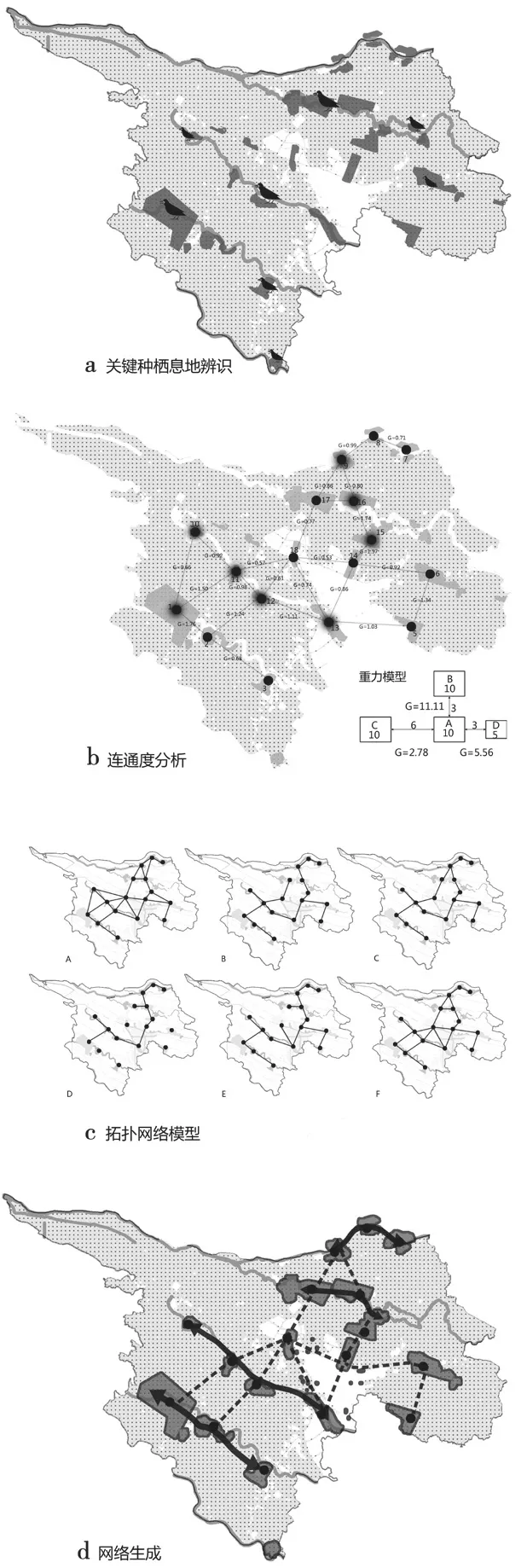

基于拓扑地理学的景观生态规划方法步骤通常包括五大步骤[19]:一、区域关键种确定,根据当地动物名录,评估出可指示地方生物多样性的关键物种;二、栖息地评估,基于土地覆盖调查数据,评价筛选出适宜关键种栖息的斑块;三、连通度分析,利用重力模型为主要方法,按照“每两个栖息地间相互作用力的大小与它们的重力值之积成正比,与距离的平方成反比”的原理选取可能的生态廊道;四、拓扑网络生成,根据拓扑图论,考虑连接的实际效益(使用者或是建造者的成本高低),对可能的生态廊道生成六种不同取向的拓扑网络模型,如图2C中所示,网络A是基于区域内不可逾越的障碍,将可能联系的节点都连接起来而形成的高连接度的网络;网络B和C是基本保罗里维尔网络和旅行商问题所形成;网络D是将区域中主要的节点相连所形成的网络;网络E基于最小范围树,在网络D的基础上形成的等级网络;网络F是一个更为复杂的多环状网络,在平衡使用者和建设者成本,以接近对使用者成本最小的目的;五、综合评估、确定景观格局,利用景观格局指数对可能的网络进行分析比选,确定最终的景观格局与连接方式(图2)。

景观生态规划,试图建立起“栖息、迁移、扩散”三大功能与“斑块—廊道—基质”景观空间结构和谐的生态空间,也意识到“迁移”和“扩散”是生物繁衍、生存最重要的水平生态过程,但它忽略了栖息地内部生态系统的组成及垂直生态过程,导致其通过拓扑地理学所选取的生态廊道出现:是否是生物所需要的迁移廊道?生物如果需要阻隔天敌和环境侵袭的廊道,通过拓扑地理学能否获得?这些问题[19]。

总之,景观生态规划缺乏对栖息地内部生态系统的组成及垂直生态过程的理解,单凭拓扑地理关系,所建立的生态空间格局还具有不确定性的缺陷。

图2 基于拓扑地理学的景观生态规划Fig.2 landscape ecological planning based on topology geography

4 转变:基于生境的“功能、过程与结构”三合一的生境系统生态规划

针对生态适宜性规划仅对城市不可能发展区域进行生态区划控制,忽略自然生态系统自身生态结构的问题,也为了完善景观生态规划对垂直生态过程的理解,当代生态规划思想方法的主要转变为:一、概念方面,将“自然地域综合体”的景观空间概念扩展为生境(biotope)空间概念,强调生境空间内生物多样性所维持的生态稳定性;二、认知方面,运用生态系统生态学,在景观生态学对“功能与结构”的生态认知基础上,完善对生境单元内部垂直生态过程和生境单元之间水平生态过程的认知;三、方法方面,从区域性的生态区划转变为韧性生态结构控制。

4.1 生境的概念:生态功能、过程、结构认知理论基础

生境的英文是biotope,来源于希腊语bios(生命)和topos(地方、地点)的组合,是特定的生物群落(动物群落和植物群落)与其和谐共生的空间所组成的自然生态系统。

生境的概念最早由德国生物学家恩斯特·海克尔在提出生态学概念的同时提出,这时生境概念与生物进化理论关系密切,在规划领域并未受到关注。20世纪50年代,在英国植物学家阿瑟·乔治·坦斯利爵士(Arthur George Tansley)于1935年提出的生态系统概念[35]基础上,美国生物学家奥德姆兄弟(Eugene Pleasants Odum and Howard Thomas Odum)正式创立生态系统生态学[36-37],其研究所聚焦的“生境”,是种群生态学“邻里”概念和景观生态学“斑块”概念的结合,是一个“生物群落”邻里。生境一旦与生态系统联系起来,就被赋予了作为生态系统基本空间单元的意义。从此,生境进入了规划的视野。特别是20世纪70年代以来,随着生境越来越被认知为与人类生活紧密相关的自然生态系统单元,以德国为首的欧洲国家将生境作为保护、更新、重构城市自然生态系统的关键[38]。

4.2 与人相关的栖息、移动、网络:生境系统“功能、过程、结构”认知

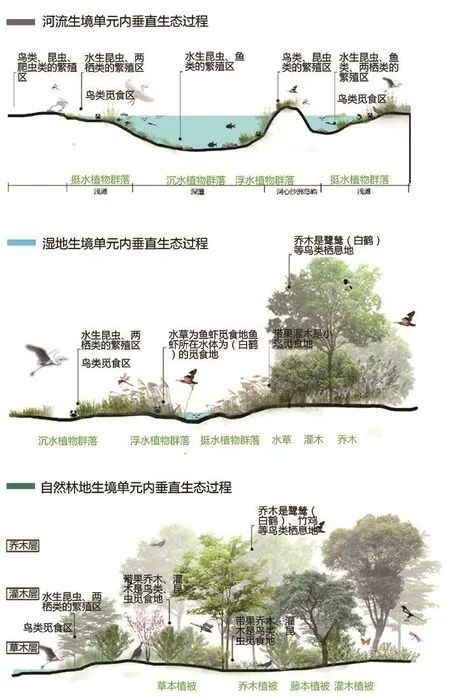

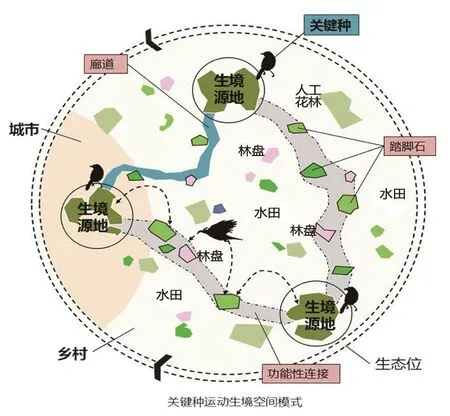

运用生态系统生态学,对生境系统“功能、过程、结构”的认知为:一、生境不会考虑如生物圈之类的大尺度现象(脱离人的日常生活,只能遥远敬仰),而更多是在与人的日常活动密切相关的生态系统的小尺度内(如邻里公园、后花园等),保护生物群落多样性,让自然做工,维持生境生态系统的稳定性,并使人能够参与生境产生和持续管理的活动中;二、生物群落垂直生态过程存在于生境单元内,如河流岸边生境,在水、小岛、水草、带果实灌木、乔木等空间环境条件中,相应的垂直生态过程为:鸟类在灌木丛中觅食果实—产生粪便—滋养微生物—肥沃水草—为水中鱼类提供食物—鱼类作为水鸟的食物—小岛作为水鸟栖息地、乔木作为鸟类栖息地。这样的垂直生态过程中,动植物各得其所,在保持多样性中,维持了生境内部环境的稳定性;三、生物群落水平生态过程是指物种在生境单元之间的移动(movement),这种移动包括局部运动(local movements)、扩散(dispersal)和迁徙(migration)[39],正是生物为生存和繁衍所进行的移动,使得生物“由此及彼”的进化成为可能;四、生境系统结构是网络状的。生境不是孤立的单元,而必须在相互联系以及与外部环境的联系中,获得生物多样性,从而获得持续的自然运行和存在。当前城市周边物种消逝的主要原因就是物种的运动空间消失,生境单元孤立,面积越来越小[40]。

4.3 从“分区管控”到“结构控制”:当代生态规划方法的转变

基于对生境概念、生境系统“功能、过程、结构”的认知,保护生境最有效的策略是:规划出生境系统的结构框架,而不是一两个动物出入的生境点,更不是简单的生态区划。摈弃生态适宜性规划所采用的“分区管控”区划方法,转向生境系统结构的建构与控制,这是当代生态规划方法最大的转变。

可以说,当代生态规划,实质是生境系统生态规划。这种结构是保障自然生境系统生物群落多样性、让自然自我做工、维持城市生态稳定性的关键。这种结构,在整体上,是刚性的,即以整体结构的刚性支撑生态安全;在结构体上,是韧性的(resilience),它能在受到人工干扰后回弹和自恢复(safe-fail)[41]。

德国作为生境概念的发源地,通过保护生境,并考虑区域历史和景观,以维持城乡规划一致性方面进行了积极探索。1976年的联邦自然保护法(The Federal Nature Protection Law),明确了保护生境在保护自然中的关键作用和地位。在该法律要求下,许多联邦州被要求将生境系统规划作为城市规划的一部分。德国生境保护的核心是:如果城市生活被自然环境所围绕,城市生活就在保护自然中得到提升[42]。

有关生态结构的“关键种”(keystone species)和有关功能的“功能团”(functional group)是生态系统生态学探究生态系统的出发点[43]。在生境系统中,功能团对应为生境单元,而生境单元中的动物关键种则是理解生态过程、决定是否需要连通廊道的关键。

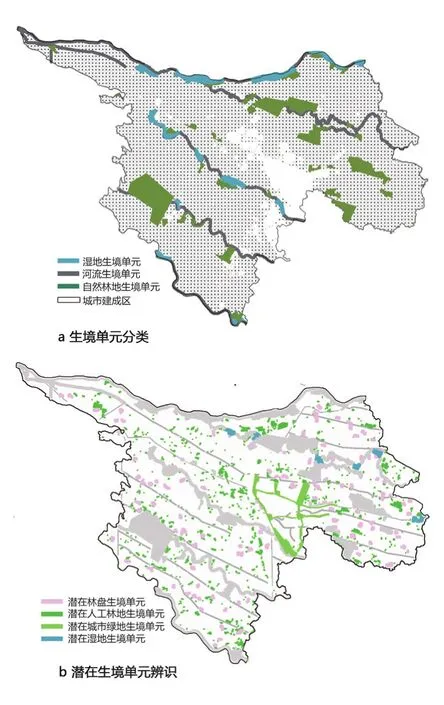

由此,生境系统生态规划的方法主要包括四大步骤。第一步,生境单元分类辨识。非生物环境铸造了生境,所以,非生物环境是划分生境单元的依据;而植被会因非生物环境不同而表现为明显的差异,通常也被作为区分陆地生境单元的标志。生境单元辨识,即是根据当地的地形、土壤、水系等非生物环境及植被情况,进行分类(图3)[44]。第二步,关键种寻找。景观生态规划,是在区域层面,根据当地动物名录,分析景观斑块的相似性,寻找区域内的关键种(图4)。而生境系统生态规划,则是分析每个生境单元内的非生物环境和植被情况,通过推断生物群落的垂直生态过程,反找出适宜该生境单元生态环境的动物关键种。第三步,连通空间寻找,通过模拟动物关键种运动环境,如水系模拟、湿地模拟、植被更新模拟等,找出适宜动物关键种局部运动、扩散和迁徙的三大运动空间(图5)。第四步,廊道构建,以动物关键种的水平运动过程规律,决定是否需要用廊道或踏脚石的连通方式)(图6)。

5 结 语

生境不会考虑如生物圈之类的大尺度现象(脱离人的日常生活,只能遥远敬仰),而更多是在与人的日常活动密切相关的生态系统的小尺度内(如邻里公园、后花园等),保护生物群落多样性,让自然做工,维持生境生态系统的稳定性,并使人能够参与生境产生和持续管理的活动中。

图3 生境单元分类辨识Fig.3 biotope classi fi cation

图4 各类生境单元内垂直生态过程解释Fig.4 the vertical process in biotopes

图5 生境单元间水平生态过程Fig.5 the horizontal process between biotopes

图6 构建廊道Fig.6 buid the corridor

遵循微生境垂直生态过程、宏观生境水平过程的生境生态系统规划,在对微生境体和宏观生境网络进行仿自然设计中,建立出的由微生境体和宏观生境网络所构成的空间结构,能有效地保护或恢复动物群落所依存的自然地貌和植物群落,从而保障生物群落的自然做工能力,以维持城乡生态系统的稳定性。同时,这种生境生态系统结构,不仅以整体的刚性结构,支撑城市生态安全,优化城市布局形态;更以结构体上的韧性,带动生态资源化、资产化,增强城市经济活力,促进和谐社区建设。

参考文献:

[1] MCHARG I L. Design with nature[J].Inner Harbor, 1969: 7-117.

[2] FORMAN R T T, GODRON M. Landscape Ecology[M]. New York: Wiley, 1986.

[3] SIMBERLOFF D, COX J. Consequences and Costs of Conservation Corridors[M].UK: Blackwell Publishing Ltd, 1987: 63-71.

[4] KONYHA K D, SHAW D T, WEILER K W. Restoration and Creation of Wetlands-Scientific Basis and Measuring Success Hydrologic design of a wetland:advantages of continuous modeling[J].Ecological Engineering, 1995, 4(02): 99-116.

[5] SPIRN A W. Constructing nature:the legacy of Frederick Law Olmsted[M]//CRONON W. Uncommon Ground:Rethinking the Human Place in Nature.New York: W. W. Norton & Company,1995: 91-113.

[6] STAUFFER R C. Haeckel, Darwin, and Ecology[J]. The Quarterly Review of Biology, 1957, 32(02): 138-144.

[7] FRIEDERICHS K. A Definition of Ecology and Some Thoughts About Basic Concepts[J]. Ecology, 1958, 39(01):154-159.

[8] HUNT C L. Scientific Books: The Life of Ellen H. Richards[J]. Science, 1912,36(933): 677-678.

[9] STEINER F, YOUNG G, ZUBE E.Ecological Planning: Retrospect and Prospect[M]//NDUBISI F O. The Ecological Design and Planning Reader.Washington, D.C.: Island Press/Center for Resource Economics, 2014: 72-90.

[10] MARSH G P. Man and Nature; or,Physical Geography as Modified by Human Action[M]. Seattle: University of Washington Press, 2003.

[11] POWELL J W. Report on the Lands of the Arid Region of the United States[M].Washington, D.C.: Government Printing Office, 1879.

[12] GEDDES P. Cities in evolution: an introduction to the town planning movement and to the study of civics[J].Social Theories of the City, 1968, 4(03):236-237.

[13] ZUBE E. Landscape planning education in America: retrospect and prospect[J].Landscape and Urban Planning, 1986,13(86): 367-378.

[14] NADENICEK D J. Emerson's Aesthetic and Natural Design: A Theoretical Foundation for the Work of Horace William Shaler Cleveland[M]//WOLSCHKE-BULMAHN J. Nature and Ideology: Natural Garden Design in the Twentieth Century. Washington,D.C: Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 1997: 59-80.

[15] GRESE R E. Jens Jensen: Maker of Natural Parks and Gardens[M]. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1992.

[16] MCHARG I L. Ecology and Design[M]//STEINER F. The Essential Ian McHarg:Writings on Design and Nature. Washington,D. C: Island Press, 2006: 122-130.

[17] HENDERSON L J. The Fitness of the Environment[M]. New York:Macmillan, 1913.

[18] MCHARG I L. Ian McHarg: conversations with students: dwelling in nature[M]//MARGULIS L, CRONON J, HAWTHORNE B. Theory of creative fitting. Princeton Architectural Press, 2007: 19-62.

[19] LINEHAN J, GROSS M, FINN J.Greenway planning: developing a landscape ecological network approach[J].Landscape & Urban Planning, 1995,33(01): 179-193.

[20] HERRINGTON S. The Nature of Ian McHargÿ s Science[J]. 2010, 29(01):1-20.

[21] ZUBE E. The advance of ecology[J].landscape architecture, 1986, 76(02):58-67.

[22] STEINITZ C, PARKER P, JORDAN L. Hand-drawn overlays: Their history and prospective uses[J]. Landscape Architecture, 1976, 66(05): 444-455.

[23] SPIRN A W. The Language of Landscape[M]. New Haven: Yale University Press, 1998.

[24] LYLE J T. Regenerative Design for Sustainable Development[M]. New York: Wiley, 1994.

[25] TROLL C. Landscape ecology (geoecology)and biogeocenologyüA terminological study[J]. Geoforum, 1971, 2(04): 43-46.

[26] NAVEH Z, LIEBERMAN A S. Landscape Ecology: Theory and Application[M].2nd Edition. New York: Springer, 1993.

[27] TURNER M G. Landscape Ecology: The Effect of Pattern on Process[J]. Annual Review of Ecology & Systematics, 2003,20(20): 171-197.

[28] PICKETT S T A, CADENASSO M L.Landscape Ecology: Spatial Heterogeneity in Ecological Systems[J]. American Association for the Advancement of Science, 1995: 269, 331-334.

[29] CUSHMAN S A, HUETTMANN F,CUSHMAN S A,et al. Landscape Ecology: Past, Present, and Future[M]//CUSHMAN S A, HUETTMANN F.Springer Japan, 2010: 65-82.

[30] TAAFFE E J, GAUTHIER H L, Oÿ KELLY M E. Geography of Transportation[M].Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1973.[31] LOWE J C, MORYADAS S. The Geography of Movement[M]. Boston: Houghton Miffl in, 1975.

[32] TURNER M G. LANDSCAPE ECOLOGY:What Is the State of the Science?[J].Annual Review of Ecology Evolution &Systematics, 2005, 1502(36): 319-344.

[33] FORMAN R T T, GODRON M. Patches and Structural Components For A Landscape Ecology[J]. Bioscience,1981, 31(31): 733-740.

[34] HULSHOFF R M. Landscape indices describing a Dutch landscape[J].Landscape Ecology, 1995, 10(02): 101-111.

[35] TANSLEY A G. The use and abuse of vegetational concepts and terms[J].Ecology, 1935, 16(03): 284-307.

[36] ODUM E, BREWER R, BARRETT G W. Fundamentals of Ecology[M]. 5th edition. Belmont, USA: Brooks Cole,2004.

[37] ODUM H T. Systems Ecology[M]. New York: Wiley, 1983.

[38] QIU L, GAO T, GUNNARSSON A,etal. A methodological study of biotope mapping in nature conservation[J].Urban Forestry & Urban Greening,2010, 9(02): 161-166.

[39] CAUGHLEY G, SINCLAIR A R E.Wildlife Ecology and Management[M].Boston,MA: Blackwell Scientific Publication, 1994.

[40] VON HAAREN C, REICH M. The German way to greenways and habitat networks[J]. Landscape and Urban Planning, 2006, 76(1–4): 7-22.

[41] PICKETT S T A, CADENASSO M L,GROVE J M. Resilient cities: meaning,models, and metaphor for integrating the ecological, socio-economic, and planning realms[J]. Landscape and Urban Planning, 2004, 69(04): 369-384.

[42] FEDERAL MINISTRY FOR THE ENVIRONMENT, NATURE CONSERVATION AND NUCLEAR. The Act on Nature Conservation and Landscape Management[S]. 2009.

[43] DAVIC R D. Linking Keystone Species and Functional Groups: A New Operational Definition of the Keystone Species Concept[J]. Conservation Ecology, 2003, 7(01): r11.

[44] LEHMANN I, MATHEY J, R LER S,et al. Urban vegetation structure types as a methodological approach for identifying ecosystem services–Application to the analysis of micro-climatic effects[J].Ecological Indicators, 2014, 42: 58-72.

图片来源:

图1-6:作者绘制