社会参与、网络与信任:社会救助获得对社会资本的影响

郭 瑜 张一文

(中国人民大学劳动人事学院,北京,100872)

社会资本是个人在社会长期交往中所形成的社会行为范式和社会关系的综合体现,关乎人们在生活中的“获得感”。习近平总书记在2016年对地方考察调研时强调,在整个发展过程中,都要注重民生、保障民生、改善民生,使人民群众在共建共享发展中有更多获得感。*中国经济网:《习近平总书记重庆考察,传递保障民生信号》,http://views.ce.cn/view/ent/201601/09/t20160109_8164968.shtml。十九大报告强调,完善公共服务体系,保障群众基本生活,不断满足人民日益增长的美好生活需要,不断促进社会公平正义,形成有效的社会治理、良好的社会秩序,使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。

社会救助制度是为贫困和低收入家庭提供维持基本生活需要的物质支持的政策安排,是保障整体民生、起到兜底作用的最后一道社会安全网。我国社会救助制度建设快速发展于20世纪90年代,到目前已经形成了包括最低生活保障、特困人员供养、灾害救助、医疗救助、教育救助、住房救助、就业救助、临时救助以及社会力量参与社会救助的城乡社会救助体系,减贫作用日益突出。

随着社会救助体系的不断完善,通过对国际经验的学习和借鉴,社会救助带来的有关反贫困、社会排斥、就业与福利依赖等问题也逐渐受到学界和政府的广泛关注。在积极和发展的视角下,社会救助的目标不仅局限于“解决温饱问题”,[1][2]社会救助还应被视为一种对困难群体的投资,使受助者个人生活和能力水平得到提升,并对国家和社会的经济及发展都要起到良好的推动作用。然而,从过程和结果来看,社会救助给受助者带来的效用却可能呈现出负面影响:Titmuss认为这“不可避免地会造成耻辱感问题”,[3]社会救助在对救助对象的选择性识别过程中可能会产生生存权对“尊严”的挤出现象,[4]因而社会救助会削弱救助者的社会交往和社会关系,从而引发或加剧社会排斥效应。[5]

在我国,低保制度基本等同于一项综合性生活救助制度,低保对象享受的不仅仅是低保救助本身,还有教育、医疗等方面救助的附加优先权,后者更加提升了低保资格的价值。因此,尽管低保救助金本身水平不高,*根据民政部发布的《2016年社会服务发展统计公报》: 2016年全国城市低保平均标准494.6元/人·月,比上年增长9.6%。居民可能会因为这些附带福利而乐于接受“低保户”的标签。也因为这种矛盾结果,社会救助对于受助群体的深层作用,特别是对其社会资本的影响也尤为值得探讨。国内文献多从社会资本角度出发,探讨人们在经济生活、健康等方面的表现,却鲜有提及社会保障特别是社会救助对社会资本的影响;只有少量英文文献研究了福利国家制度设计对社会资本的影响。因此探讨社会救助政策与社会资本之间的关系是有价值的学术尝试。

围绕社会救助对社会资本的影响,本研究首先回顾了学界的已有研究,并在此基础上提出概念框架和研究问题。然后以城市困难家庭为研究对象,通过定量分析考察社会救助的获得对低收入群体社会资本的影响。最后基于实证结果提出研究结论。本文以新的视角对现有的社会救助政策进行了评估,总结政策实施成果并反思不足,并期望可对社会救助政策的完善提供一定的参考。

一、社会资本与社会救助

(一)社会资本:概念与要素

社会资本是高度概括人们之间进行社会性相互作用的概念,在一定程度上能够反映出个人在社会生活中的活动能力大小,进而有助于个人在社会中的价值实现。20世纪70年代以来,社会资本研究得到迅速发展,涵盖了多学科领域和视角,围绕关系网络、资源和社会参与形成了不同的理论观点。Granovetter等人认为,社会资本在本质上是社会网络关系,个人的网络关系越多,社会资本存量就越大,并强调社会成员构成的关系网络可以为成员提供可利用的资源。[6]Putnam等人强调社会资本是社会网络体现出来的结构性和功能性特征,如在社会网络基础上形成的互惠和信任的价值规范等。[7]Bourdieu将社会资本定义为嵌入社会网络中的实际的或潜在的资源总和,能为个人提供支持。[8]另外也有观点强调资本的社会性,认为理解社会资本的重点在于不同个体和团体的社会参与和融入组织并获得资源,[9]因此社会参与被认为是获得社会资本的途径,其本身也可以被视为社会资本的一个组成部分。[10]

(二)社会救助制度:理论模式与研究问题

Titmuss按照不同的价值理念和资源再分配效果将社会政策划分为三种模式:残补式福利模式、工业成就表现模式和制度化再分配模式。[11]有学者认为中国的社会保障制度在很大程度上表现为残补式的福利模式,社会救助长期以来被视为一种消极福利而非积极福利。也有学者认为,中国现今的福利供给模式在实际效果上与美国学者苏黛瑞、周凤华提出的“基于回应的援助”救济模式非常类似,*苏黛瑞、周凤华为应对“福利是否应设定拨付条件”“如何选择和对待值得救助的人”以及“福利资金的恰当来源”三个核心问题,将救济模式分为基于权利的援助、回应性的援助和改造/清理的援助三种:基于权利的援助是建立在所有的人都享有对生存、生活、社会保护和安全的权利的逻辑之上的,为实现这些权利而制定的政策,以维持人的生存和发展为终极目标,受惠的是真正的贫困者;而基于回应的援助模式下受益的是政治精英和政治家们;改造/清理的援助是以监视、管制或约束的方式来将穷人身上令人不悦或与社会目标不适应的特征从公共领域清理出去,让穷人得到教导或培养,从而使其能被整合到国家中去,使整个国家系统受益,但这种模式背后隐含了家长式的目的,往往表现出来的是给穷人更多的责难而非照顾。在这种模式下国家和政府会为了回应民众声音来实施援助项目,从而缓解社会张力,满足公众需求或安抚对现状不满的民众,是一种消极被动的回应,并且作为一种手段,其最终目的是追求社会保障制度与经济系统的完美融合,从而维护政党权力合法性和政权稳定。[12][13]

通过对已有文献的梳理,可以发现关于社会救助制度对社会及个体影响的相关研究主要集中在以下几个方面:社会救助对困难群体劳动就业的影响;社会救助是否带来了“福利污名”和福利依赖效应;社会救助政策在社会整体维度上带来的变迁(涉及社会排斥、社会融合和社会分层)。事实上这些问题还会交织关联、相互影响。

消极被动的社会救助政策可能会引起国家和社会在宏观层面以及个人在微观层面的诸多问题。无业和贫穷的状态下接受社会救助普遍被认为是导致福利依赖的关键原因,[14]而同时收入维持取向的救助会对受助者的就业积极性产生负激励效用,[15][16]例如会更加强化受助者的依赖心理,导致新的福利依赖问题。[17]也有研究表明,单纯通过与就业挂钩来帮助贫困人群摆脱贫困和福利依赖的政策效果是有限的,[18][19]甚至会更实质性地增加贫困与赤贫,[20]使穷人更加依赖救助生活。因此,制造“工作着的穷人”并不应该是政府救助的结果,应强调将救助重点放在作为人力资本投资的教育和培训等支持性措施上,形成有针对性的积极社会救助,这比单纯地强制受助者进入低级劳动力市场更为有效。[21]

另外,无论社会救助的标准如何,事实上都可能对贫困群体的主观阶层认知产生负面影响,[22]高水平的社会救助政策的推行加剧了穷人阶层的固化,使穷人变得更具依赖性,助长了无业状态,更为严重的结果是形成了与其他阶层之间的社会断裂,[23][24]而对于中国城市贫民的研究结果也呈现出类似的结论。其原因在于社会救助政策中蕴含“福利污名”和福利负激励因子,引发或助长了受助者在劳动力市场、社会关系以及主观层面的社会排斥。[25]因此即使社会救助在一定程度上缓解了穷人群体的收入贫困,但却在原本促进社会融合的意图上得到了反效果。

(三)社会救助与社会资本

尽管已有较多研究深入探讨了社会救助政策带来的各种效果,但在个人社会资本范畴上的讨论仍然较为匮乏。Kumlin和Rothstein通过评估瑞典福利国家制度对社会资本的影响,认为福利体制设计会影响个人的社会资本,当控制了教育、社会阶层、就业状况、政治意识形态和生活满意度等变量时,享受选择性福利(家计调查的社会救助)的个人有着更低的信任水平,而接受普惠性福利的个人则相反,即接受福利支持本身可能会降低作为人际信任的社会资本,因此,国家若要对公民的社会资本进行投资就需设计普惠性的福利制度。[26]在此基础上,Hyggen利用挪威的数据进行了假设验证,结果同样地显示获得社会救助的青年人表现出显著更低的人际信任水平,从而有着更低的社会资本。他采纳了Rothstein的观点,认为如果信任既是个人资产又是社会整体的资产,那么理想的人际信任应该由福利国家来培育,因而挪威当前的社会救助体系的部分内容需要重构。[27]Patulny运用9个OECD国家的时间序列数据对福利供给与社会资本之间的关系进行了验证,样本中自由主义国家的数据表明,福利紧缩带来社会信任的下降。[28]Uslaner认为社会政策决定的福利支出水平通过减少个体间的收入不平等而直接增加了社会信任,[29]Larsen则将这种效应归因于阶级之间社会距离的减小,因为更多的社会支出使得底层群体人数变得更少,同时富人与穷人之间的区隔也变得更小。[30]以上研究明确了福利制度特别是社会救助制度对作为信任表现的社会资本产生的影响,但同时这些研究的不足之处在于,其所探讨的影响仅仅是在Putnam提出的社会资本的信任维度下展开的,而未考察社会资本的其他内容是否存在影响。

在社会资本的范畴下,还涉及社会关系网络和社会参与等内容。现有研究表明,低收入阶层与其直系亲属和友谊网络中的人建立了密切的联系,但与其他资源丰富的网络之间的联结很少,[31]人们所没有的社会关系可能会阻碍他们获得关键资源,[32]而更多的社会参与和社会关系却可能帮助人们获得更多的资源。[33]这些研究为政府制定旨在发展低收入人群社会资本的政策(如就业和住房等)奠定了基础。[34]在这种情况下,社会资本与贫穷、社会排斥之间的联系表现得最为明显。社会排斥也是一个多维度的概念,有关英国社会的部分调查将社会排斥划分为四个主要维度:贫困、劳动力市场排斥、服务排斥和社会关系排斥。[35][36]其中社会关系排斥包括五个方面,即不参与共同活动、社交网络的范围和质量、在平日和危机时刻能否获得支持、脱离政治和公民活动、由于残疾或其他因素而造成限制。类似的,在澳大利亚关于社会排斥的调查中,界定社会排斥的一个主要方面是“脱离”,即缺乏对社会活动或社区活动的参与。[37]显而易见,这些在社会关系和社会参与方面可能存在的排斥,实质上都是作用于个人的社会资本,尤其对于贫困者而言,因其更容易受社会排斥而更可能带来社会资本的变化。有文献指出,社会救助因其依据选择性原则对受益人群进行筛选,而在实施过程中常形成社会排斥效应,[38]尽管不同目标的社会救助政策在实际中实现的效益不同,但依然可能导致受助人与他人之间、与其所处的社会环境之间的关系发生变化,由此可以预期社会救助的获得也可能对社会资本产生影响,从而进一步影响受助者的社会经济生活。正如Dahl等人所指出的,如果一个贫困者缺乏社会关系,也不是更广泛的熟人网络的一部分,这可能会加剧经济短缺的负面影响,降低其脱离贫困的可能性。[39]

二、数据来源及变量与方法说明

(一)数据来源

本研究使用的数据来源于2015年“中国城乡困难家庭社会政策支持系统建设”项目基线调查。该调查采用概率与规模成比例(PPS)的抽样方法,抽取了来自北京、河北、重庆、江苏等全国29个省和直辖市中的126个区县共计7338个城市低保户和低保边缘户样本。调查的基本内容包含家庭成员基本情况(如性别、年龄、婚姻状况、就业就学情况、健康状况等)、家庭获得社会救助状况、家庭成员的社会心态及参与工作生活的态度、公共事务参与状况、社会交往状况等,基本可以满足本研究的需要。在清理、删除不适用或缺失的样本后,最终得到适用样本2437个。

(二)变量设计

1.因变量

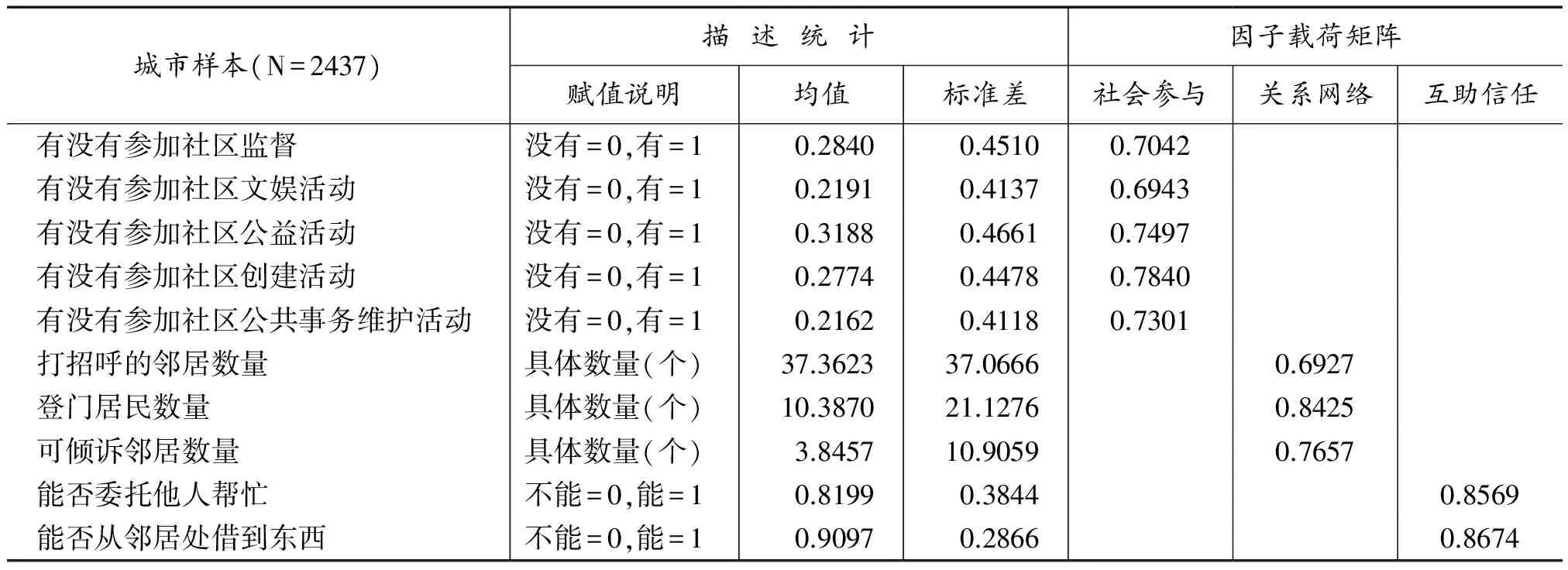

社会资本是本研究所关注的因变量。基于上文中社会资本概念所涉及的内容,问卷中涉及社会资本表现的有关题项包括“有没有参加社区监督”“有没有参加社区文娱活动”“有没有参加社区公益活动”“有没有参加社区创建活动”“有没有参加社区公共事务维护活动”“打招呼的邻居数量”“登门居民数量”“可倾诉邻居数量”“能否委托他人帮忙”“能否从邻居处借到东西”。为了得到度量社会资本的综合指标,本文将对以上题项进行降维处理,即采用主成分因子分析法进行分析。在进行因子分析之前,先进行了KMO测度和Bartlett球形检验。结果显示,KMO值大于0.6(KMO=0.748),Bartlett球形检验的结果在0.1%的水平上表现显著,说明数据适合做因子分析。根据因子分析及最大方差正交旋转后的结果,可以提取出三个因子,并结合文献回顾结果,分别将这三个因子命名为社会参与、关系网络和互助信任,保存它们各自的得分,同时根据三个因子的方差贡献率测算社会资本的得分。*累积方差贡献率=60.71%;F1 ∶27.06%;F2 ∶18.18%;F3 ∶15.47%。计算社会资本得分公式为:F=(λ1F1+λ2F2+λ3F3)/(λ1+λ2+λ3)。本文考虑将社会资本及社会参与、关系网络和互助信任分别作为因变量进行回归,以探究社会的救助获得对社会资本整体及其不同维度的影响。因变量因子分析结果及描述统计如表1所示。

表1 因变量因子分析结果及描述统计

2.解释变量

社会救助获得,具体包括最低生活保障、医疗救助、教育救助、住房救助、自然灾害救助、临时救助和就业救助,均设置为虚拟变量,以没有获得救助为基准项,取值均为0或1。调查中此项数据反映的是受访家庭上一年(即2014年)的受助情况。

低保户身份也是本文关注的一个解释变量,考虑此变量的原因在于低保户身份往往与许多政策优惠挂钩,个人在获得此身份之后,一方面会在认知层面发生变化,另一方面也可能因该身份获得更多的外在资源,从而可能影响个人的社会资本。

有研究指出,福利领取时间是一个重要概念,并且多与个人和一些政策因素相关,是值得关注的变量。[40]本文考虑到困难家庭在享受或享受过低保的情况下,可能存在着由于低保享受时间长短而带来的影响差异,因此在回归中将低保享受时间作为解释变量。

3.控制变量

本文的控制变量包括:个人特征变量,如年龄、性别、健康状况、受教育程度、婚姻状况、政治面貌、就业就学状况;家庭特征变量,包括家庭成员数量、家庭人均收入和家庭是否自有住房,后两项主要反映家庭的经济水平,其中,自有房屋通常能带给我国居民带来更多的获得感,因此可能对个人社会资本也造成一定影响。

本文选择的样本均为劳动年龄人口,按照国际规定为15~64岁的人群。健康状况来自受访者的自评健康程度,取值为1~5,数值越高表明健康状况越良好。受教育程度分为五类,本文以未上学为基准人群,控制了小学、初中、高中或中专、本科或大专及以上教育四个虚拟变量。婚姻状况以已婚为基准项,设置未婚、离异、丧偶三个虚拟变量。在我国,党员是有着较高政治觉悟的先进群体,他们也会因此政治身份而产生更高的自我评价,对于社会公共事务的参与也会更加积极,因此预期有更高的社会资本。就业就学状况包含多个类型,本文选取失业或无业的有劳动力人群为参照组,控制了无业丧失劳动力、离退休(年老无业)、学生、务农、零工、个体户、合同职工和长期料理家务等人群。另外,为控制地域差异对上述因素可能产生的异质性影响,本研究加入了区/县层级的虚拟变量,尽可能地控制了地域固定效应。

为了减少数量级差异带来的异方差问题,本文将对年龄、家庭人均收入和受助时间取对数处理。但由于收入和时间中存在0值,为避免取对数后出现极端值,本文将采用收入和时间加1后取对数的方式,使得取对数后的变量仍为非负值,且不会导致回归结果产生偏误。

(三)研究方法

本文将构建线性回归模型,利用最小二乘法(OLS)对样本进行回归验证。模型的基本形式设定如下:

SocCapitali=α+βAssistancei+γStatusi+δTimei+ωXi+εi

其中,SocCapital代表因变量社会资本及其三个维度的表现变量——社会参与、关系网络和互助信任,Assistance向量包含了最低生活保障、医疗救助、教育救助、住房救助、自然灾害救助、临时救助和就业救助七种类型救助接受状况的虚拟变量,Status和Time分别表示低保户身份和低保享受时间的变量,X向量表示上述系列控制变量,β、γ、δ分别为本研究要估计的各项系数或系数向量,ε为扰动项。

三、实证研究结果与讨论

表2显示了文中所涉及变量的描述性分析结果。在个人特征表现上,可以看出:被调查的困难家庭的个人整体受教育程度偏低,多数人只接受了初等教育;党员比例仅占5%左右;其对自我健康状况的评价平均稍低于一般程度;在婚姻状态上,大多数被调查者为已婚状态,其他状态的人数分布差异不大;正规就业的比例整体偏低,其中19.7%的被调查者以打零工的形式从事非正规就业,而失业或无业状态的人占到整体的一半以上。

表2 变量描述统计

在家庭特征表现上,可以看出:城市困难家庭的平均规模不大,约为3人,但仍有1/3的困难家庭无法自购房屋,由此,城市家庭申请住房救助的比例稍高(12.6%);城市困难家庭平均家庭人均年收入约为3456.46元(e8.148≈3456.46),每月约288.04元,低于2014年全国城乡低保标准。*根据民政部发布的《2014年社会服务发展统计公报》,2014年全国城市低保平均标准411元/人·月。

在社会救助的获得情况上,近90%的困难家庭都获得了低保,而其他几项救助,申请医疗救助的家庭相对较多,在27%左右,其次是教育救助,而申请临时性救助、就业救助和自然灾害救助的困难家庭比例均不高。

表3展示了城市困难家庭的OLS回归结果。第(1)列是以社会资本为因变量的回归结果,而为了具体探讨社会资本的三个维度会如何受到相关因素的影响,第(2)至(4)列分别报告了以社会参与、关系网络、互助信任为因变量的结果。从结果中可以看出,每一个回归的F值都达到了计量要求,且在1%的水平上强烈显著,说明本文设定的回归模型是成立的,并整体通过有效性验证,具有统计意义。总体而言,模型的拟合效果较好,可以用线性模型描述和反映因变量和解释变量之间的关系。此外,所有回归中估计系数的VIF值均低于10(未报告在结果中),表明回归中不存在显著的多重共线性影响。

表3 城市困难家庭样本OLS回归结果

说明:(1)括号中为稳健标准误;***、**和*分别表示在 1%、5%和 10%的水平上显著。(2)婚姻状况和就业就学状况控制变量因其类型较多且回归结果不显著不做重点探讨,简明起见,系数在此省略。

从样本的回归结果中可以看出,在给定其他条件不变的情况下获得最低生活保障对困难家庭的社会资本具有显著的负向影响,具体表现在他们的社会参与和与邻居的互相帮助上,而他们的社会关系网络虽然不会明显因享受低保而被显著削弱,但仍然表现出了负面的趋向。另外,医疗救助并不会对社会资本产生显著的影响,可能在于其可获得性较低,很大程度上与低保资格重叠,因而在一定程度上压缩了对受助家庭在生活与社会交往方面的影响。

获得教育救助会显著提高邻里间的信任程度,邻居更愿意为获得该项救助的困难家庭提供帮助。结合受教育程度的影响来看,受教育程度的增加也会明显提高邻里之间的互助信任,这是因为人们对有知识有文化的人表现出更多的信任、尊重和提供帮助的意愿。而由于教育救助的目的也是为贫困家庭创造更多的受教育机会,获得教育救助的家庭预期会接受更高一些的教育,因此能从一定程度上对这一显著正效应进行解释。此外,住房救助的获得与社会资本也有着显著的正向联系,并且在城市自有住房会显著增加个人的关系网络和邻里信任,这也反映了住房及住房条件对城市居民的重要性。

临时救助的支出往往有助于帮助受助家庭摆脱突发性、暂时性的困难,对他们生活的改变起到了明显的作用,因此对社会资本影响格外显著。由自然灾害引致的困难对城市家庭而言较为少见,因此,在这一方面的救助不足以对个人的社会资本产生显著的影响。而就业救助的获得能显著地提高受助家庭的社会参与,但与其社会关系网络却呈现负关联,这可能由于就业救助的给予条件在某些方面与更多的公共参与相挂钩,而领取就业救助的人员本身在社会关系方面就可能较为匮乏,领取就业救助反而可能在一定程度上挫伤其社会关系。

低保户的身份实际上会较为显著地提高城市困难家庭的社会参与程度,这也体现出他们愿意参与社区活动和社区建设的积极心态。当然也不排除可能有一些基层工作人员对他们所做的动员,通过把低保家庭拉到社区建设中来,会促进他们与周围社会的融合。然而接受低保救助的时间越长,越会对家庭的社会关系产生不利的影响。

另外,男性相对于女性平均有着更高的社会资本。年龄的增长有助于个人关系网络的沉淀,从而加强社会资本。而健康状况的好坏显著影响着个人在社会活动中的参与度并带来社会资本的变化。党员身份对个人的社会资本以及社会参与具有显著的提高作用,由于党员相对其他政治身份的群体有着更高的政治觉悟与信念追求,因而在社会公共事务参与中表现更为积极,其关系网络更发达,也因此拥有更高的社会资本。学历的提高对个人社会资本有着显著的提升效应,并且在数量级上表现为逐渐递增。婚姻状态和就业就学类型对社会资本在总体上并不产生决定性的差异影响。家庭收入状况十分显著地影响了社会资本。家庭成员数量增多会显著扩大家庭的社会关系网络,并有助于社会资本的提升,这与我们的一般的认知相符。

四、结论与启示

困难家庭的社会资本是一个重要概念,它关系着这一弱势群体在社会中的现实表现和未来归宿。通过考察社会救助对社会资本在社会参与、关系网络和互助信任三个维度上表现的具体影响,本文发现,社会救助的不同内容会对城市困难家庭的社会资本产生不同影响:低保获得会明显降低他们的社会资本,而获得住房救助和临时救助会带来社会资本的显著提高,其他救助项目的获得虽然也具有增加社会资本的趋向,但效应尚不显著。

社会救助政策于受助者而言更倾向于被视为一种社会保护,旨在促进社会融合,增强受助者的获得感。社会救助的根本目的不应局限于兜底贫困,即现代社会救助不仅仅是要为穷人的生活托底,更重要的是要解决如何保证穷人也能体面地参与社会生活的问题,从而始终把他们维持在整个社会共同体之中。所以理想的结果是社会救助能在一定程度上帮助贫困人群实现更多的社会参与,使他们积极融入社会开展生活生产,而不是事实上降低他们的社会资本。

尽管本研究不能得到社会救助显著提高了困难家庭社会资本的结论,但我们也应当注意到就业、教育、医疗和住房这4个和国民生活紧密关联的专项救助仍然对促进社会资本体现出积极的影响方向。从发展主义视角来看,未来若在这些方面做出更多的努力,可以有力地提升贫困家庭的社会资本,也将积极地推动社会救助体系的完善,同时进一步促进经济社会发展和社会稳定。

另外,城市低保的政策效果一直是学界广泛关注的。从本文的研究结论来看,享受低保并不利于提升城市贫困居民的社会资本,并且长时间获得低保可能会导致受助者对社会参与产生消极心态,使社会资本被进一步削弱。针对城市低保对受助者社会资本产生负效应的发生机制还有待更深入地探究,对此也有观点认为是低保的“福利污名”和负激励效应引致了这种结果。事实上本研究对社会资本的探索也存在不足,表现在对社会资本的测量还缺少其他能够体现社会关系网络的指标,这有待今后研究进一步完善。

参考文献:

[1]关信平:《朝向更加积极的社会救助制度——论新形势下我国社会救助制度的改革方向》,载《中国行政管理》,2014(7)。

[2]谢勇才、丁建定:《从生存型救助到发展型救助:我国社会救助制度的发展困境与完善路径》,载《中国软科学》,2015(11)。

[3]Titmuss R."Commitment to Welfare",London:AllenandUnwinLtd,1963.

[4]祝建华、林闽钢:《福利污名的社会建构——以浙江省城市低保家庭调查为例的研究》,载《浙江学刊》,2010(3)。

[5][25]王锦花:《福利悖论:中国社会保护中的社会排斥——基于广州市的实证研究》,载《武汉大学学报(哲学社会科学版)》,2016(2)。

[6]Granovetter M."The Strength of Weak Ties:A Network Theory Revisited",SociologicalTheory,1983,1(6):201-233.

[7]Putnam R."Bowling alone:The collapse and revival of American community",NewYork,NY:Simon&Schuster,2000.

[8]Bourdieu P."The Forms of Capital",in Richardson J.(ed.),HandbookofTheory&ResearchoffortheSociologyofEducation,GreenwoodPress,1986,241-248.

[9][33]Burt R."The Network Structure of Social Capital",ResearchinOrganizationalBehavior,2000,22(00):345-423.

[10]Slobodan C.,Danijela D.,Milorad F."The Concept of Social Capital in Economic Theory",EkonomikaJournalforEconomicTheory&Practice&SocialIssues,2015,61(1):73-84.

[11]理查德·蒂特马斯:《蒂特马斯社会政策十讲》,14~15页,吉林,吉林出版集团有限责任公司,2011。

[12][13]苏黛瑞、周凤华:《社会救助的根源:对福利体制、目标与方法之差异的初步思考》,载《华中师范大学学报(人文社会科学版)》,2013(1)。

[14][18]Macdonald R."Welfare Dependency,the Enterprise Culture and Self-Employed survival",WorkEmploymentSociety,1996,10(3):431-447.

[15]洪大用:《当道义变成制度之后——试论城市低保制度实践的延伸效果及其演进方向》,载《经济社会体制比较》,2005(3)。

[16]黄晨熹:《城市低保对象求职行为的影响因素及相关制度安排研究——以上海为例》,载《社会学研究》,2007(1)。

[17]兰剑、慈勤英:《促进就业抑或强化“福利依赖”?——基于城市低保“反福利依赖政策”的实证分析》,载《西南大学学报(社会科学版)》,2016(3)。

[19]Harris K.M."Teenage Mothers and Welfare Dependency:Working off Welfare",JournalofFamilyIssues,1991,12(4):492-518.

[20]关信平:《中国综合型社会救助制度发展战略研究》,载郑功成主编:《中国社会保障改革与发展战略(救助与福利卷)》,61~77页,北京,人民出版社,2011。

[21]张浩淼:《救助、就业与福利依赖——兼论关于中国低保制度“养懒汉”的担忧》,载《兰州学刊》,2014(5)。

[22]Surender R.,Noble M.,Wright G.,Ntshongwana P."Social Assistance and Dependency in South Africa:An Analysis of Attitudes to Paid Work and Social Grants",JournalofSocialPolicy,2010,39(2):203-221.

[23]瓦尔特·伍伦韦伯:《反社会的人》,76~78页,北京,光明日报出版社,2014。

[24]威廉·朱利叶斯·威尔逊:《真正的穷人:内城区、底层阶级和公共政策》,77~85页,上海,上海人民出版社,2007。

[26]Kumlin S.,Rothstein B."Investing in Social Capital:The Impact of Welfare State Institutions",ComparativePoliticalStudies,2003,38(4):339-365.

[27]Hyggen C."Risks and Resources:Social Capital Among Social Assistance Recipients in Norway",SocialPolicy&Administration,2006,40(5):493-508.

[28]Patulny R."Social Capital and Welfare:Dependency or Division? Examining Bridging Trends by Welfare Regime,1981 to 2000",IsraelMedicalAssociationJournalImaj,2005,11(12):710-3.

[29]Uslaner E.M."Trust,Democracy and Governance:Can Government Policies Influence Generalized Trust?",in M.Hooghe and D.Stolle(eds),GeneratingSocialCapital:CivilSocietyandInstitutionsinComparativePerspective,NewYork:PalgraveMacmillan,2003,171-190.

[30]Larsen C.A."How Welfare Regimes Generate and Erode Social Capital:The Impact of Underclass Phenomena",ComparativePolitics,2007,40(1):83-101.

[31]Portes A."Social Capital:Its Origins and Applications in Modern Sociology",AnnualReviewofSociology,1998,24(1):1-24.

[32]Woolcock M.,Narayan D."Social Capital:Implications for Development Theory,Research,and Policy",TheWorldBankResearchObserver,2000,15(2):225-249.

[34]Bowen G.A."Social Capital,Social Funds and Poor Communities:An Exploratory Analysis",SocialPolicy&Administration,2009,43(3):245-269.

[35]Bradshaw J."How Has the Notion of Social Exclusion Developed in The European Discourse?",Economic&LabourRelationsReviewElrr,2004,14(2):168-186.

[36]Levitas R.A."The Concept and Measurement of Social Exclusion",Poverty&SocialExclusioninBritain:theMillenniumSurvey,2006.

[37]Saunders P."Social Exclusion:Challenges for Research and Implications for Policy",Economic&LabourRelationsReview,2008,19(1):73-91.

[38]顾昕:《从社会安全网到社会风险管理:社会保护视野中社会救助的创新》,载《社会科学研究》,2015(6)。

[39]Dahl E,Fløtten T,Lorentzen T."Poverty Dynamics and Social Exclusion:An Analysis of Norwegian Panel Data",JournalofSocialPolicy,2008,37(2):231-249.

[40]韩克庆、郭瑜:《“福利依赖”是否存在?——中国城市低保制度的一个实证研究》,载《社会学研究》,2012(2)。