全国统筹背景下城镇职工基础养老金财政负担分析*

邓大松 余思琦 刘 桐

(武汉大学社会保障研究中心,湖北武汉,430072)

实现养老保险全国统筹,对于理清中央与地方的权责和利益关系、均衡地区间养老金资源配置和养老负担、促进劳动力自由流动、降低由于养老金收支缺口产生的财政负担、实现养老保险制度的可持续发展都具有重要的意义。实现养老保险全国统筹已成为当前养老保险制度改革的重要任务。2010年我国颁布的《社会保险法》规定,“基本养老保险基金要逐步实行全国统筹”。此后的《人力资源和社会保障事业发展“十二五”规划纲要》、党的十八届三中、五中全会公报,均提出实现“职工基础养老金的全国统筹”。2017年党的十九大报告再次提出,“要尽快实现养老保险全国统筹”。鉴于城镇职工基本养老保险个人账户的私人产权属性和长期积累性特征,笔者认为当前“实现养老保险全国统筹”,主要指的“实现城镇职工基本养老保险基础养老金部分的全国统筹”。据此,本文将研究对象界定为“城镇职工基础养老金的全国统筹”。所谓基础养老金全国统筹,指的是基于我国现行社会统筹与个人账户相结合的城镇职工基本养老保险制度,将各省的养老保险社会统筹基金集中积累形成统一的基金池,实现全国范围内社会统筹基金的统收统支和基础养老金的公平发放。鉴于一步到位实现基础养老金的统收统支有一定的难度,笔者认为,基础养老金全国统筹的短期目标是建立全国调剂金制度,*《2018年国务院政府工作报告》明确提出,2018年将“建立企业职工基本养老保险基金中央调剂制度”。长期目标是实现基础养老金在全国范围内的统收统支。

林毓铭对我国养老保险省级统筹到基础养老金全国统筹的体制改革进行全面分析,认为基本养老金全国统筹要综合配套、多管齐下,建立完整的预决算制度。[1]褚福灵认为基本养老金全国统筹是必要且可行的,能够提升劳动者的养老保障,保护参保人利益。[2]卞听韵通过研究认为我国基础养老金全国统筹应处理好与分税制财政体制的关系,注意债务风险,并在巩固省级统筹基础上推进。[3]肖严华、左学金对基础养老金全国统筹方案进行框架设计,认为要实现碎片化的地方统筹到全国统筹的顺利过渡,必须降低强制缴费率,同时实现中央与地方的责任共担。[4]齐海鹏等人着重分析了基础养老金从省级统筹到全国统筹面临的各种障碍因素,认为应逐步推进基础养老金全国统筹,并完善全国统筹中的保障措施。[5]总体来看,已有文献大多是对基础养老金全国统筹的必要性、阻碍因素以及保障政策的研究,而甚少有文献研究全国统筹背景下基础养老金的收支对于财政负担的影响。基于此,本文通过人口预测和模型构建对城镇职工基础养老金全国统筹过程中及统筹后所产生的财政负担进行测算分析,为尽快实现基础养老金全国统筹决策提供参考。

一、我国城镇职工基本养老保险制度运行现状

(一)参保总体情况

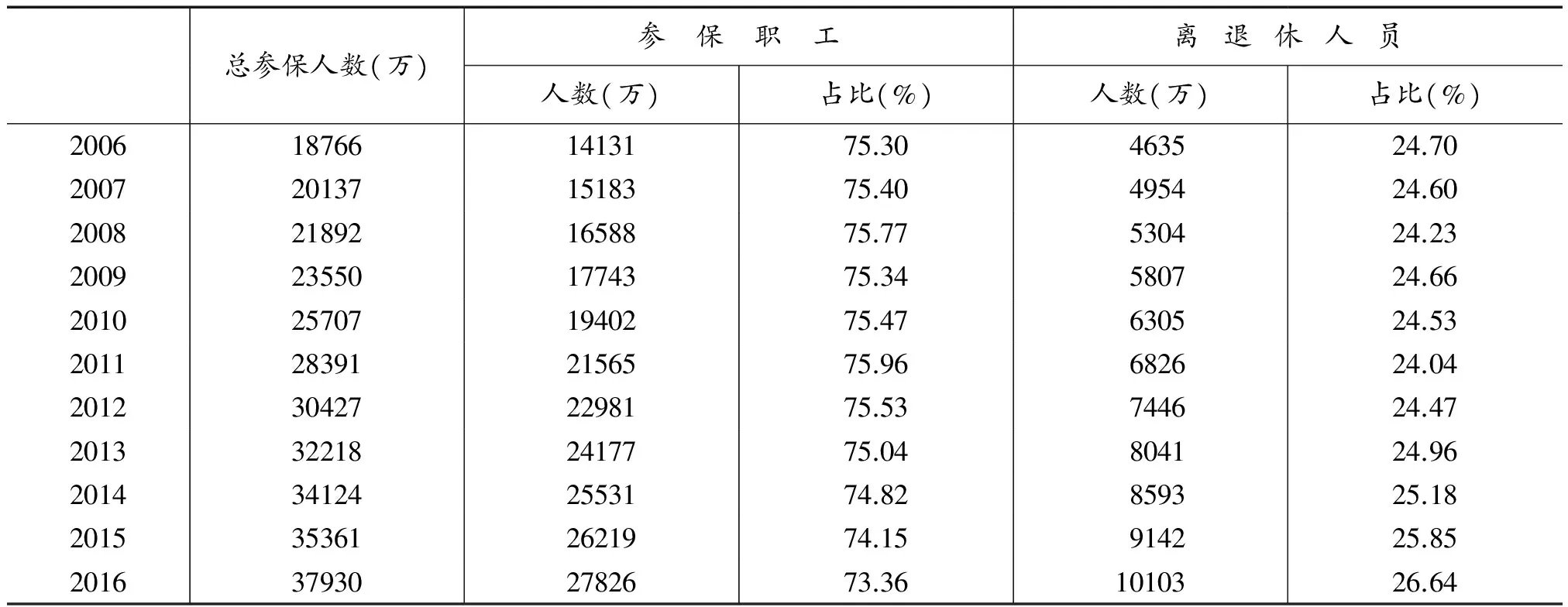

根据《中国社会保险发展年度报告2016》,截至2016年底,我国城镇职工基本养老保险参保人数达到37930万人,其中企业单位的参保人员占比67.2%,其他人员占比23.1%,*其他人员主要包括:城镇个体工商户、灵活就业人员等以个人身份参加城镇职工基本养老保险的人员。机关事业单位人员占比9.7%。*由人力资源和社会保障部于2017年11月向社会发布。2006—2016年间,城镇职工基本养老保险总参保人数呈现不断增长的趋势;2006—2013年,参保职工占总参保人数的比重基本稳定在75.5%左右,离退休人员占总参保人数的比重保持在24.5%,波动较小;2013—2016年参保职工人数占比呈下降趋势,离退休人员占比增加。具体数据如表1所示。

表1 我国城镇职工基本养老保险参保总体情况(2006—2016年)

数据来源:基于历年《人力资源和社会保障事业发展统计公报》整理所得。

进一步分析表1数据可以发现,2006—2016年间我国城镇职工基本养老保险总参保人数增长率、参保职工增长率和离退休人员增长率在近10年间的变化幅度较大,2012年以前三者的波动呈此起彼伏的状态,2012年之后离退休人员的增长幅度明显大于总参保人数和参保职工人数的增长幅度。具体变化趋势如图1所示。

图1 我国城镇职工基本养老保险参保增长率变化趋势(2006—2016年)

2016年,我国城镇职工基本养老保险缴费人数为22284万人,与2011年相比增加3739万人,年平均增速3.7%;但企业缴费人员占参保职工的比例却逐年递减,从2011年的85.2%下降至2016年的79.7%。*数据来源为由人社部社会保险事业管理中心2017年10月发布的《中国社会保险发展年度报告2016》,且此处的企业缴费人员和参保职工包括企业单位职工和其他人员。综上所述,目前我国城镇职工基本养老保险的覆盖人数逐步增加,年平均增长8%。但就参保人员类别而言,由于劳动年龄人口数量减少、跨地区养老保险关系转接中断和中小企业成本压力增大等因素的影响,近5年来参保职工占总参保人数的比例和缴费人数占参保职工人数的比例呈下降趋势。受老龄化程度加深、平均预期寿命增加等因素的影响,离退休人员的增长速度加快。参保职工人数和离退休人员数将直接决定城镇职工基本养老保险的基金收支状况。

(二)政府财政补贴基本养老保险基金的现状

《中华人民共和国社会保险法》规定:“基本养老保险基金出现支付不足时,政府给予补贴。”因此,在全国统筹过程中及完成后,如果出现养老金缺口,政府负有补贴和托底的责任。因此,在预测未来政府的财政负担时,有必要对目前的财政补贴现状进行分析,以此对比统筹前后的财政负担情况。

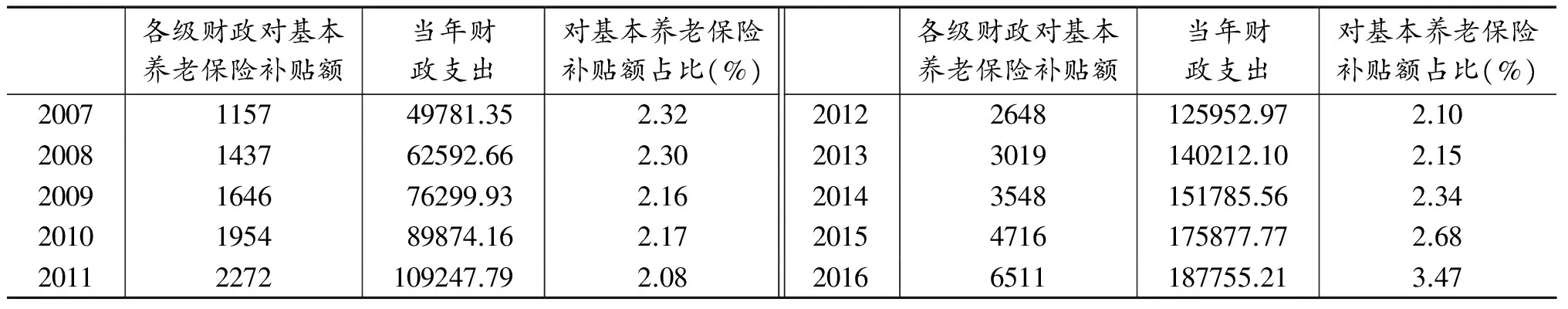

1.绝对补贴现状

通过数据分析可以看出,2007—2016年我国基本养老保险基金收支略有结余,基金累计结余呈逐年上涨趋势,相关数据如表2所示。但从2013年开始基金当期结余呈下降趋势,2014年基金总支出首次超过征缴收入。与此同时,随着我国人民生活水平日益提高和养老保险机制不断完善,退休职工的养老金标准逐年提高,财政对基本养老保险基金的补贴上涨明显,由2007年的1157亿元上升至2016年的6511亿元,10年间增长4.63倍。从财政补贴占基金收入的比重来看,2015年之前稳定在14%左右,自2015年开始呈上升态势,说明政府财政补贴已经成为基本养老保险基金收入不可或缺的组成部分。

表2 2007—2016年全国基本养老保险基金结余及财政补贴情况 单位:亿元

数据来源:基于历年《人力资源和社会保障事业发展统计公报》整理所得。

通过表2数据可以发现,2007—2016年城镇职工基本养老保险财政补贴增速总体呈上升趋势,由2008年的24.20%上升至2016年的38.06%。但分时间段分析可以看出,2008—2013年间,财政补贴整体增速呈下降趋势,2013年增速达到最低的14.01%。随后,我国对于基本养老保险的各级财政补贴增速明显加快,仅在4年间,就由2013年的14.01%增长至2016年的38.06%。从中不难发现,由于财政收入的增速放缓以及不断加速的老龄化进程导致养老金支出的数额不断增加,甚至出现养老金支出增速快于收入增速的局面,进而导致养老金对财政补贴的依赖愈加强烈。

2.相对补贴现状

政府的财政支出活动可通过提供公共物品和服务,向公众分配福利,对收入分配结果起到调节作用。[6]从表3可以看出,2007—2016年,各级财政对基本养老保险的补贴额不断增加,补贴额占当年财政支出的比重也呈波动上升趋势,待遇水平提高、老龄化效应显现以及部分地区抚养比较高等是近年来养老保险基金征缴收入与支出“缺口”扩大、财政补贴增加的重要原因。但相较于发达国家而言,我国财政对基本养老保险基金的补贴仍然偏低,2016年该补贴仅占同期财政支出的3.47%,因此可以在政府财政支付能力内适度提高补贴力度。

表3 政府财政对基本养老保险基金补贴占比情况(2007—2016年) 单位:亿元

数据来源:基于历年《人力资源和社会保障事业发展统计公报》及统计年鉴整理所得。

(三)城镇职工基本养老保险统筹层次现状

职工养老保险的统筹层次由低到高可以分为县市级统筹、省级统筹和全国统筹。我国2010年已基本实现城镇职工基本养老保险省级统筹,但根据基本养老保险制度、缴费政策、待遇政策、基金使用、基金预算和经办管理的“六统一”标准,*详见《人力资源社会保障部、财政部关于进一步完善企业职工基本养老保险省级统筹制度的通知》(人社部发〔2017〕72号)。目前仅有北京、天津、上海、重庆、西藏、青海、陕西、广东等8个省份实现了真正意义上的养老保险基金统收统支,其他地区仍采用省级预算管理模式或省级调剂金模式,统筹层次局限于县市级。[7]养老保险的低统筹层次自然会引致一系列消极效应。

1.城镇职工基本养老保险的互助共济作用和保障功能逐渐弱化

目前我国城镇职工基本养老保险处于省级统筹层次,各省之间的缴费率、征缴率、养老金待遇水平和人口结构等存在差异,且养老保险基金在省际不可相互调剂使用,从而导致基金结余和基金缺口并存,区域间养老负担畸轻畸重,大大弱化了养老保险基金的互助共济作用。

2.地区间养老金余缺水平差异明显,加剧“马太效应”

根据历年中国统计年鉴的数据,各地区间养老金收支水平和基金结余差距日益扩大,有的地区出现巨额基金结余,而有的地区甚至出现收不抵支的状况。2016年基金累计结余最高的三个地区为广东省(7652.6亿元)、北京市(3566.2亿元)、江苏省(3402.7亿元),基金累计结余最低的三个地区为西藏自治区(77.5亿元)、青海省(63亿元)、黑龙江省(-196.1亿元)。总体而言,由于经济发展水平的差异和基本养老保险制度的碎片化分割,发达地区的城镇职工养老保险实际待遇水平高、基金结余多、缴费水平低、财政负担轻,而欠发达地区的城镇职工养老保险负担重、基金结余少、养老保险基金可持续运行能力弱。

3.增加了财政补贴的压力,加大财政风险

根据历年中国统计年鉴的数据,2006—2016年期间,各级财政补贴从971亿元增长到6511亿元,年平均增速为21.19%,近年来增速逐渐加快。目前,我国较低的养老保险统筹层次使得养老金资金流动性变弱,发达地区的资金结余不能用于调剂补充收不抵支地区的基金缺口,只能依靠中央和地方财政补贴发挥“兜底”的作用。低统筹层次下区域间的养老金收支不均,资金无法统一调剂,地方的缺口最终由中央财政担责,导致财政风险增加。

二、财政负担测算模型构建与参数假设

城镇职工基础养老金全国统筹中的财政负担测算模型是建立在对未来人口、工资水平、养老保险覆盖率等因素进行预测的基础上,科学假设影响基础养老金收支水平的因素,从而测算出未来城镇职工基础养老金是否存在收支缺口并造成财政负担。参加城镇职工基本养老保险的在职职工数量取决于人口数量、劳动参与率、失业率、养老保险覆盖率等因素。参加城镇职工基本养老保险的离退休人员数量取决于人口数量、法定退休年龄、离退休人员覆盖率等因素。全国统筹过程中基础养老金的收入受到参保在职职工人数、职工平均工资水平、缴费率、收缴率等因素的影响。全国统筹过程中基础养老金的支出受到离退休人口数、职工平均工资水平、缴费年限等因素的影响。因此,财政负担的测算由几个相互联系的模块组成,即人口预测模型、参保职工人数预测模型、离退休人员预测模型、基础养老金收入和支出模型。

(一)模型假设

假设1:本文假定实现基础养老金全国统筹的方式是在目前省级统筹的基础上一步实现全国统筹,实现基金在全国范围内统收统支。*具体来说,地方根据年度预算收缴保险费,并全部上缴中央政府,中央以全国统一的计发方法发放养老金,并实行新、旧财务分离的制度。

假设2:本文测算基础养老金的缴费基数为全国在岗职工工资与职工缴费工资的平均值。*全国统筹的基础养老金待遇以《国务院关于完善企业职工基本养老保险制度的决定》(国发〔2005〕38号)为依据计算。

假设3:本文选取2017—2050年作为测算城镇职工基础养老金全国统筹中财政负担的时间段。主要原因为以下两个方面:一方面,我国预计将于2030年步入深度老龄化社会,截止时间选择2050年有利于对深度老龄化在合适的时间周期内进行研究;[8]另一方面,2017—2050年间城镇职工工资将进入稳定增长的时期,同时,这一时间段也包含了基础养老金全国统筹的探索期和成熟期。

假设4:本文假定全国统筹前的各省份基础养老金结余收归中央,进行全国范围内调剂,即截至2016年底已有的累计结余存量计入全国统筹范围。

(二)模型构建

1.城镇参保职工人数测算模型

Cn表示第n年全国城镇基本养老保险参保职工人数,Ln1表示第n年全国城镇男性劳动年龄人口数,*根据Padis-int软件可计算出2017—2050年我国男性劳动年龄人口数和女性劳动年龄人口数。Ln2表示第n年全国城镇女性劳动年龄人口数,Pn表示城镇劳动力参与率,Un表示失业率,Fn表示城镇职工基本养老保险覆盖率,则全国城镇参保职工人数的计算公式为:

Cn=Ln1+Ln2×Pn×1-Un×Fn

(1)

2.城镇职工参保离退休人数测算模型

根据《国务院关于建立统一的企业职工基本养老保险制度的决定》(国发〔1997〕26号)和《国务院关于完善企业职工基本养老保险制度的决定》(国发〔2005〕38号)的相关规定,城镇职工参保离退休人员分为“老人”“中人”和“新人”。*“老人”指的是国发〔1997〕26号文件实施前已经离退休的人员;“中人”指的是国发〔1997〕26号文件实施前参加工作,国发〔2005〕38号文件实施后退休且缴费年限(含视同缴费年限)累计满15年的人员;“新人”指的是国发〔1997〕26号文件实施后参加工作,缴费年限累计满15年的人员。国发〔2005〕38号文件实施后到达退休年龄但缴费年限累计不满15年的人员,不发给基础养老金。则城镇职工参保离退休人数计算公式为:

Rn=Rn1+Rn2+Rn3+Rn4×en

(2)

其中,Rn表示第n年全国城镇基本养老保险的参保离退休人数,Rn1、Rn2、Rn3和Rn4分别表示第n年参加全国城镇基本养老保险的离退休“老人”人数、“中人”人数、“新人”人数和不领取基础养老金的人员数,en表示离退休人员职工养老保险覆盖率。

3.城镇职工基础养老金待遇计算模型

“老人”“中人”和“新人”的基本养老金发放标准是不同的。“老人”按国家原来的规定发给基本养老金;“中人”的基本养老金包括基础养老金、过渡性养老金和个人账户养老金;“新人”的基本养老金包括基础养老金和个人账户养老金。对于“中人”而言,过渡性养老金的发放来源也出自社会统筹账户,因此,本文测算的基础养老金支出规模中包含过渡性养老金的支出。*本文测算基础养老金的缴费基数为全国在岗职工工资与职工缴费工资的平均数。全国统筹的基础养老金待遇以《国务院关于完善企业职工基本养老保险制度的决定》(国发〔2005〕38号)为依据计算。

“老人”基础养老金的计算公式如下:

(3)

“中人”基础养老金和过渡性养老金的计算公式如下:

(4)

“新人”的基础养老金计算公式如下:

(5)

4.基础养老金收支模型

假定实行基础养老金全国统筹的事权与支出责任由中央承担,那么在进行财政负担测算之前,首先应对未来基础养老金的收入和支出进行测算,收支缺口即中央需承担的财政负担。

首先,In表示第n年基础养老金总收入,Cn表示第n年全国城镇参保职工人数,Wn-1表示第n-1年全国在岗职工年平均工资,αn表示第n年城镇职工基本养老保险缴费率,βn表示第n年城镇职工基本养老保险收缴率,则全国统筹下城镇职工基础养老金(统筹养老金)总收入的计算公式为:

In=Cn×Wn-1×αn×βn

(6)

其次,En表示第n年基础养老金总支出,Rn1、Rn2、Rn3分别表示第n年全国城镇基本养老保险的参保离退休“老人”人数、“中人”人数、“新人”人数,Z1、Z2、Z3分别表示“老人”“中人”“新人”的基础养老金(包括)的月给付待遇,则城镇职工基础养老金(统筹养老金)的支出公式为:

En=12×Rn1×Z1+Rn2×Z2+Rn3×Z3

(7)

5.财政收入测算模型

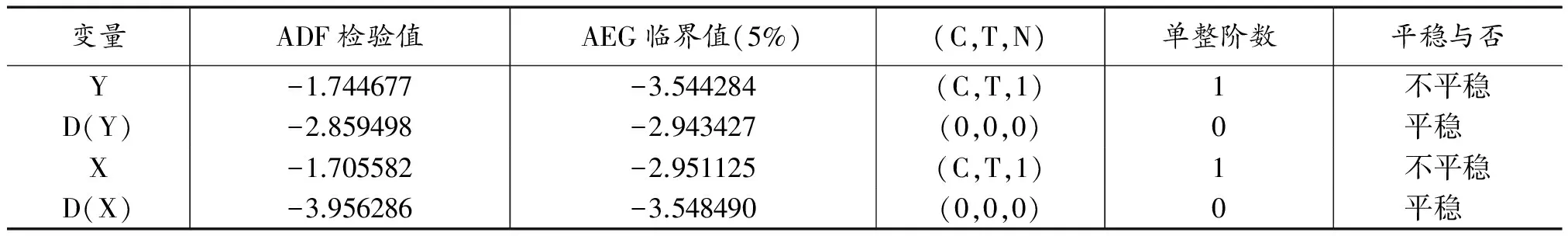

财政收入的未来变化趋势影响着全国统筹背景下基础养老金的支付能力,对财政收入进行测算有助于更精准地衡量基础养老金收支缺口下所产生的财政负担的大小。因此,本文采用时间序列分析中的误差修正模型对财政收入进行预测,将财政收入作为被解释变量,国内生产总值作为解释变量,样本区间为1978—2016年。为防止出现伪回归现象,首先进行单位根检验,检验变量序列是否为平稳序列。对财政收入和国内生产总值分别取对数,以Y和X表示;D(Y)和D(X)表示变量的一阶差分项。

表4 变量平稳性检验结果

注:C、T、N分别表示检验中的常数项、时间趋势项、滞后阶数,滞后阶数的选择为AIC最小化原则。

根据变量平稳性检验的结果,可知两个变量均为一阶单整的非平稳变量。然后,采用E-G两步法进行协整检验,将Y作为变量,X作为自变量,采用OLS进行协整回归,结果如下:

Yt=-1.1890+0.9594×Xt+et*

经检验,残差序列为平稳序列,Y和X之间存在协整关系,即在95%的概率水平下存在长期的均衡稳定关系。随后,进行滞后多阶的格兰杰因果检验,结果显示国内生产总值是财政收入的格兰杰原因,即国内生产总值的前期变化可以有效地解释财政收入的变化,二者高度相关。运用Eviews8.0软件建立国内生产总值对财政收入的误差修正模型:

D(Y)t=0.0869+0.4908×D(X)t-0.0658ecmt-1*

上述估计表明:财政收入的变化不仅取决于当期国内生产总值的影响,还取决于上一期财政收入自身的变化,并存在反向误差修正机制。由于预期第t期Y的值需要第t期D(X)的值,因此本文采取指数平滑法对2017—2050年的国内生产总值进行预测,再利用误差修正模型计算得到未来年份的财政收入(见表5)。

表5 2017—2050年财政收入测算表 单位:亿元

(三)参数设定

影响基础养老金收支缺口与财政负担的直接因素主要包括参保职工人数、参保离退休人数和基础养老金给付水平等。这些因素又取决于未来的出生率、死亡率等人口参数,劳动参与率、失业率、工资增长率等经济参数,以及养老保险覆盖率、缴费率、收缴率等政策参数。

1.人口测算

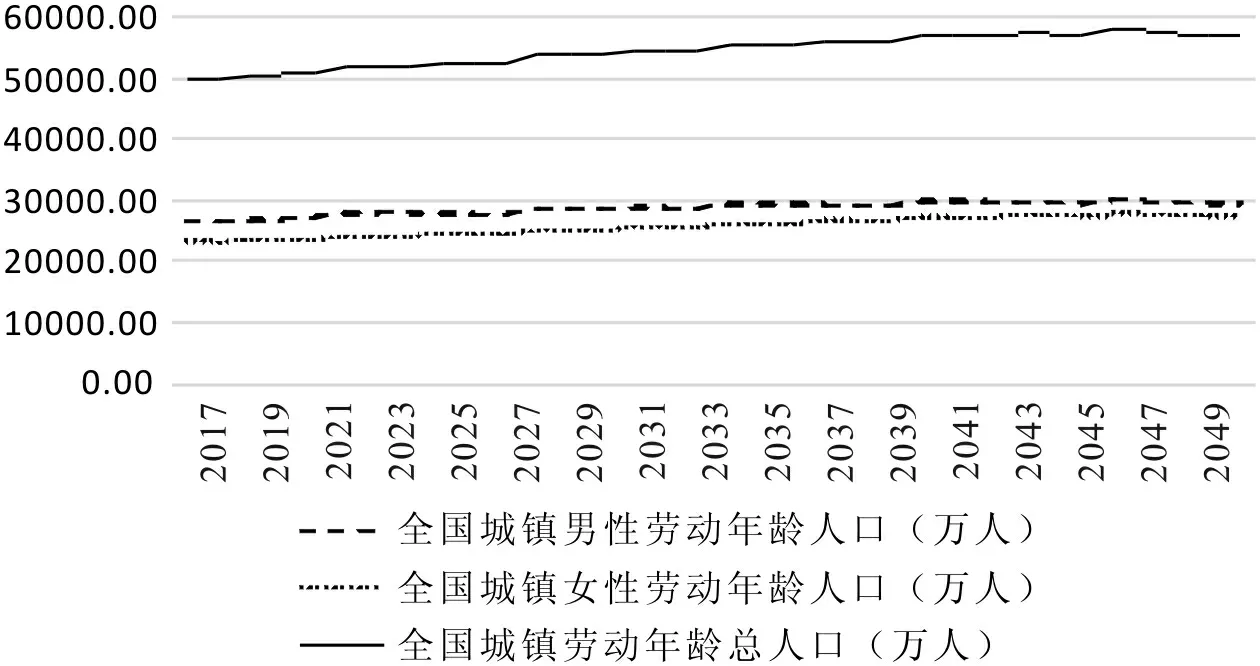

基于第六次全国人口普查数据,对起始人口、死亡水平、死亡模式、生育水平、生育模式、出生性别比、迁移水平、迁移模式等参数进行设定,运用Padis-int软件对2017—2050年的城镇人口进行测算。根据上述城镇参保职工人数测算模型,首先需要预测2017—2050年分性别的全国城镇劳动年龄人口数据。具体数据如图2所示。

图2 2017—2050年分性别全国城镇劳动年龄人口预测数据

2.经济参数设定

(1)城镇人口劳动参与率

劳动参与率是经济活动人口(包括就业者和失业者)占劳动年龄人口的比率。根据2010年第六次人口普查长表数据资料计算可得,目前我国城镇15~59岁劳动年龄人口的劳动力参与率为75.10%。测算中假定劳动力参与率保持在2010年的水平。

(2)城镇人口失业率

近年来,城镇登记失业率维持在4%左右,但是考虑到登记失业率仅涵盖部分失业人员,且不能灵敏地反映经济的实际变化趋势。因此,测算中采用城镇调查失业率,*城镇调查失业率是国际劳工组织通用的一个指标,是反映城镇常住经济活动人口中,符合失业条件的人数占全部城镇常住经济活动人口的比率。根据2010年第六次人口普查长表数据资料计算可得,城镇调查失业率为4.84%。测算中假定城镇调查失业率保持在2010年的水平。

(3)城镇在职职工工资平均增长率

城镇在职职工的平均工资以2016年数额为初始值。中科院预测科学研究中心预测了未来的GDP增速:2016—2030年为7%;2030年之后为5%。[9]工资增长率要高于GDP的增长率才能使工资占GDP的比重稳步提升,近20年来,由于我国工资的增长率基本上高于GDP的增长率,因此,本文假定工资的增长率比GDP的增长率高0.5%,即2016—2030年的工资增长率为7.5%,2030—2050年的工资增长率为5.5%。

3.政策参数设定

(1)城镇职工劳动年龄和退休年龄

我国法定劳动年龄指的是年满16周岁至退休年龄,法定退休年龄一般是男性60周岁,女干部55周岁,女工人50周岁。*由于目前无法区分女干部和女工人的统计人口数据,故本文假定城镇职工的劳动年龄段为:男性16~60岁,女性16~55岁。针对目前中国人口结构的老龄化、接受教育时限的延长以及平均预期寿命的增加,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出,“实施渐进式延迟退休年龄政策”。因此,本次测算将男性退休年龄设定为:2016—2021年60岁,2022—2027年61岁,2028—2033年62岁,2034—2039年63岁,2040—2045年64岁,2046—2050年65岁;女性的退休年龄设定为:2016—2018年55岁,2019—2021年56岁,2022—2024年57岁,2025—2027年58岁,2028—2030年59岁,2031—2033年60岁,2034—2036年61岁,2037—2039年62岁,2040—2042年63岁,2043—2045年64岁,2046—2050年65岁。

(2)城镇职工基本养老保险覆盖率

城镇职工养老保险覆盖人口包括养老保险覆盖下的在职职工人数和领取养老金的已退休职工人数,即总参保人数。根据2006—2016年的《人力资源和社会保障事业发展统计公报》以及《中国统计年鉴》的数据计算可得,城镇职工养老保险覆盖率从2006年的63.33%上升到2016年的77.77%,养老保险覆盖率呈上升趋势。本次测算基于目前的养老保险覆盖率增长趋势,预期于2050年达到国民城镇职工基本养老保险基本全覆盖的理想目标,由此假定我国未来各阶段的养老保险覆盖率分别为:2017—2027年为80%,2028—2038年为90%,2039—2050年为95%。

(3)城镇职工基本养老保险离退休人员覆盖率

离退休人员覆盖率即达到退休年龄的全国城镇人口中离退休人员所占比率。基于已有年度数据,我国离退休人员覆盖率在2006—2016年间,由原有的61.63%上升至77.80%。离退休人口总数的增加是我国老龄化发展的必然趋势,而根据城镇就业率以及我国养老金政策中关于“老人”和“中人”的划定范围,我国离退休人员覆盖率也将会呈现出增长趋势。本次测算中,将我国离退休人员覆盖率基础值设定为80%,2017—2050年间分年段上升值分别是:2017—2027年为80%,2028—2038年为90%,2039—2050年为95%。

(4)城镇职工基本养老保险缴费率

缴费率按照《国务院关于完善企业职工基本养老保险制度的决定》(国发〔2005〕38号)的规定取20%。

(5)城镇职工基本养老保险收缴率

养老金的收缴率即养老金的实际缴费收入与应缴费收入之比。由于缴费率高、缺少制度约束、管理效率较低等原因,企业和个人的养老保险逃费行为不断出现,养老金收缴率很难达到100%。[10]*实际上,我国养老金收缴率一直呈下降趋势,这是由于“中人”在2012年参保年限达到15年,有逃费可能。之后“中人”的数量逐渐减少,加之“新人”的基础养老金给付与其月缴费工资相关,故收缴率又呈上升趋势。本文假定我国未来各阶段的养老金收缴率分别为:2017—2027年为70%,2028—2038年为80%,2039—2050年为90%。

(6)视同缴费年限和过渡系数

假定参保人1997年前未缴费,1997年开始缴费,则从参保人16岁参加工作之日起到1997年这段时间为视同缴费年限。由于全国暂无统一的过渡性养老金计算办法,各省“中人”过渡性养老金的过渡系数从0.8~1.4共分为6类,[11]因此本文假定过渡性养老金的过渡系数为1.2。

三、模型测算结果及分析

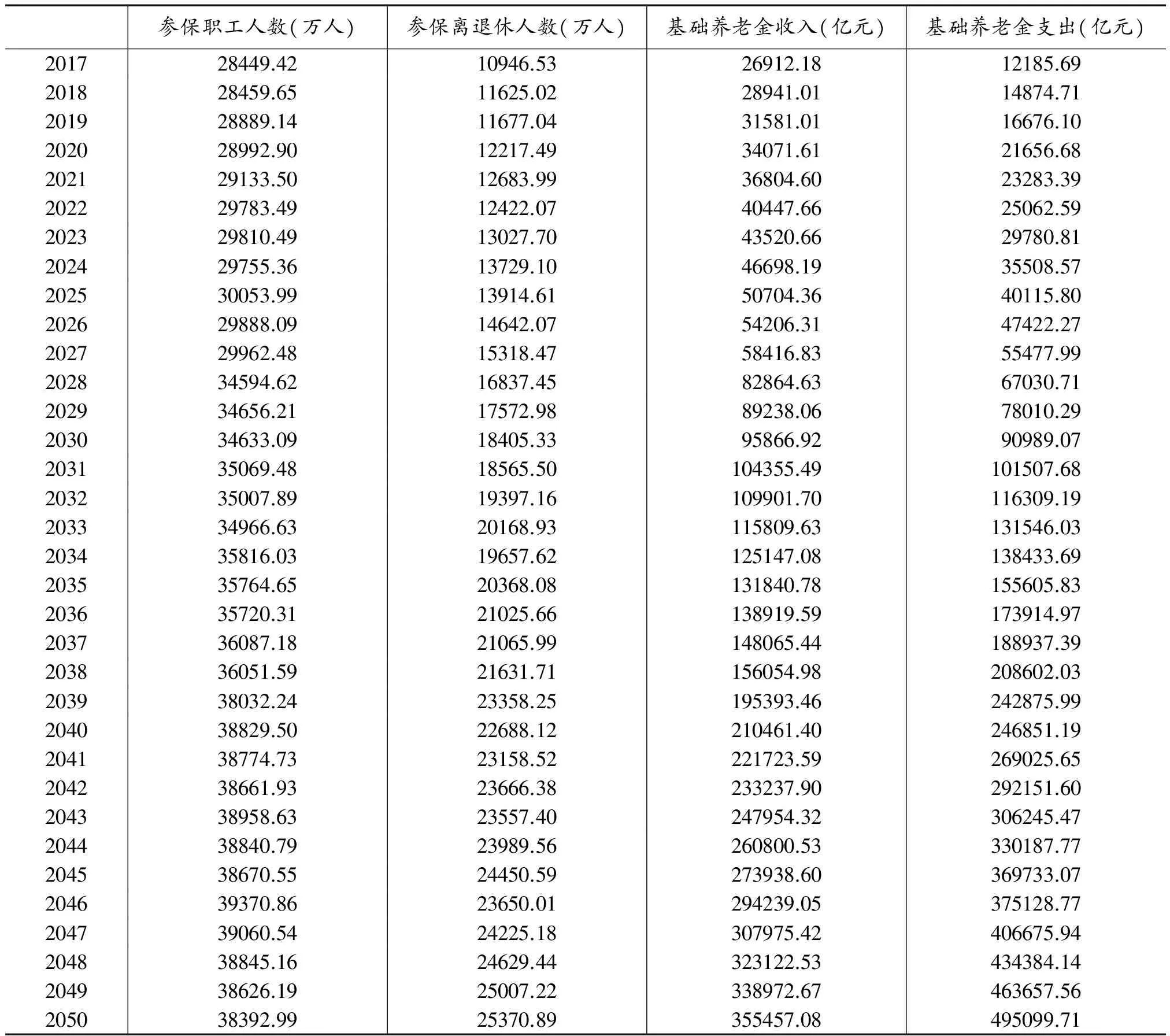

基于上述参数及模型设定,对我国2017-2050年间城镇职工基础养老金参保人数及收入进行测算。首先,根据Padis-int软件可计算出2017—2050年我国男性劳动年龄人口数和女性劳动年龄人口数;其次,通过式(1)和式(2)可分别计算出我国城镇职工参保人数和离退休人数;第三,通过式(3)、式(4)和式(5)分别计算出“老人”“中人”和“新人”的基础养老金(包括过渡性养老金)给付待遇;第四,通过式(6)和式(7)可分别计算出我国城镇职工基础养老金的收入和支出。所得结果如表6所示。

表6 2017—2050年我国城镇职工基础养老金全国统筹收支测算

对表6测算结果进行数据分析可以发现,我国2017—2050年间,城镇职工基础养老金参保职工人数和参保离退休人数虽整体上呈现增长趋势,但通过测算及对比年度数据可以发现,离退休人数对于参保职工人数的比例逐年增加,显现出我国城镇职工老龄化现象的加剧和城镇职工基础养老金全国统筹后可能面临的支付压力。具体数据如图3所示。

长期以来,政府对城镇职工基本养老保险基金的补贴一直不可或缺,政府实际上承担着“兜底”责任。城镇职工基础养老金实现全国统筹后,基础养老金由中央政府集中管理,当基础养老金累计结余不足以弥补当年的收支缺口时,国家政府财政将会对基础养老金收支缺口进行补助。基于对我国城镇职工基础养老金待遇的测算,再结合表6中的相关数据,可以得出2017—2050年的具体收支缺口和财政补贴情况,如表7所示。

通过测算结果分析可以发现:由于老龄化进程加快、离退休职工增多,基础养老金给付标准也在随经济发展而提高,这导致基础养老金支出增速快于收入增速,并在2039年开始出现养老金收支缺口;之后,随着“中人”逐渐完成退休,“新人”的基础养老金待遇与其缴费工资关联,故收缴率会上升,加之在职职工数量、缴费基数等因素的提高,当期收支缺口有所减小;2042年之后,制度赡养率的上升导致收支缺口又开始扩大,至2050年,政府需要补贴收支缺口的数额甚至达到139642.63亿元,同时,政府财政补贴占财政收入的比重亦逐年增加,由2039年的4.11%增长至2050年12.33%。

图3 城镇职工基础养老金参保职工人数与离退休人数百分比堆积图

表7 2017—2050年我国城镇职工基础养老金财政负担测算

四、研究结论及政策建议

实现基础养老金全国统筹,基础养老金可以由中央统一管理、投资,这有助于基金较好地实现保值增值,也有助于提高基础养老金的统筹能力和抗风险能力,并在一定程度上减轻了欠发达地区政府的财政负担。但是,基础养老金统筹的制度设计还需要进一步完善:一是要制定稳妥的基础养老金征缴和给付办法,争取实现收支平衡乃至结余,减少财政补贴;二是要拓宽养老保险基金的来源,积极寻求解决基金缺口的渠道,减轻财政负担;三是要建立选择性激励机制,提高地方政府的积极性,促进全国统筹事业的良性发展。

(一)做好制度的顶层设计,为全国统筹打好基础

如果按照目前的基础养老金收入征缴和待遇给付办法,那些经济承受能力较弱、需支付基础养老金人口较多、基础养老金给付压力大的地区将面临较大的财政负担压力,这就与当初全国统筹“在全国范围分散风险”的初衷相违背,不利于城镇职工基础养老金的可持续发展,也阻碍了基本养老保险的健康运行。因此,应真正实现基础养老金的全国统筹,设计平衡各方利益的统筹方案,实现养老金制度的公平与健康发展。首先,从基本养老保险基金的征缴来说,建议将税务机关中征收社保费用的部门与社会保险经办机构合并,建立全国统一的征缴机构,从根本上解决征缴过程中职责不明、部门利益化等问题,加大养老保险基金的征缴力度;其次,为了便于中央对各地养老保险基金的管理与监督,可以建立全国统一的基本养老保险信息平台,为基本养老保险的全国统筹提供信息技术方面的支撑;最后,由于我国的基本养老保险缺乏必要的精算平衡,也没有预决算的过程,因此在养老保险基金出现缺口时,一味用财政去弥补,势必会加大财政压力,因此建议引入精算平衡,不让政府补贴成为一笔“糊涂账”。

(二)积极发展养老保险“三支柱”,拓宽基金来源

目前,我国已初步建立了“三支柱”的养老保险体系:第一支柱为基本养老保险,参保对象为城乡居民和城镇职工,养老保险费用由个人、企业和政府三方负担;第二支柱为企业年金和职业年金,参保对象为企业和机关事业单位,以企业和机关事业单位的资金作为保障而建立起来;第三支柱为个人储蓄型养老保险和商业养老保险,参保对象为个人,通过个人银行储蓄(理财)以及商业保险公司建立。国家基本养老保险基金主要来自第一支柱,但由于第一支柱可投入的财政资金有限以及第二、第三支柱对养老保险基金的支持力度还不够,要想使基金发展可持续,需要采取措施发展第二、第三支柱。对于第二支柱而言,可借鉴发达国家的经验,为企业年金制定相关法律规定,明确参保人员的准入要求、缴费标准、领取条件等,做到有法可依,还要通过税收优惠政策使更多企业参与进来;对于第三支柱来说,一要加大商业保险的宣传,增强个人了解,提高民众参与意识,以满足不同层次老年人的需求,二要促进商业保险公司的专业化运营,为参保对象提供安全可靠的保险产品。积极发展“多支柱”养老体系,一方面可以增加基金的收入来源,减少缺口,缓解财政压力,另一方面能提高老年人生活质量,为其提供更坚实的保障。

(三)建立必要的激励机制,充分调动地方的积极性

实现城镇职工基础养老金全国统筹后,各省收缴的基础养老金将由中央集中积累、调剂和发放。这对于出现亏空的地区是一种弥补,有利于提高这些地区退休职工的福利水平,但对基金流出的地区却造成了一定的福利损失,减少了当地的可用资金,一定程度上阻碍了当地福利事业的发展。由此可能导致存在基金结余的省份,失去了对结余资金的使用权,降低了上缴基金的积极性;也导致存在基金缺口的省份,将本地的养老金发放责任转嫁给了中央政府和基金结余省份,对上级政府的依赖性增强,滋生“搭便车”现象,从而产生新的公平与效率问题。因此,需要建立必要的激励机制,来有效调动地方政府的积极性。对此,可以在中央政府的统一运营下,赋予征缴收入良好的地方政府使用部分本地结余基金的权利;可以适当加入“附加养老金”等项目,使基础养老金的待遇与当地生活水平相符,以满足退休职工的现实诉求;对于养老金存在基金缺口的省份,需要设置一定的奖惩机制,以防止其依赖性的产生。

参考文献:

[1]林毓铭:《体制改革:从养老保险省级统筹到基础养老金全国统筹》,载《经济学家》,2013(12)。

[2]褚福灵:《关于基本养老保险全国统筹的思考》,载《中国社会保障》,2013(6)。

[3]卞听韵:《城镇职工基础养老金实行全国统筹的思考》,载《财政研究》,2014(4)。

[4]肖严华、左学金:《全国统筹的国民基础养老金框架构建》,载《学术月刊》,2015(5)。

[5]齐海鹏、杨少庆、尹科辉:《我国基础养老金全国统筹障碍分析及方案设计》,载《地方财政研究》,2016(11)。

[6]宋学磊:《基于养老金全国统筹不同方案的财政补贴研究》,辽宁大学硕士学位论文,2013。

[7]庞凤喜、贺鹏皓、张念明:《基础养老金全国统筹资金安排与财政负担分析》,载《财政研究》,2016(12)。

[8]李连芬:《我国基本养老保险全国统筹问题研究:基于制度变迁的研究视角》,166页,北京,经济日报出版社,2015。

[9]彭碧荣:《中国城镇企业职工基本养老保险制度的可持续性研究》,深圳大学博士学位论文,2015。

[10]张立光、邱长溶:《我国养老社会保险逃费行为的成因及对策研究》,载《财贸经济》,2003(9)。

[11]王翠琴、田勇、薛惠元:《城镇职工基本养老保险基金收支平衡测算:2016~2060——基于生育政策调整和延迟退休的双重考察》,载《经济体制改革》,2017(4)。