“ICAP学习方式分类学”的循证研究

盛群力 丁 旭,2

(1.浙江大学 教育学院,浙江 杭州 310028;2.浙江大学 宁波理工学院,浙江 宁波 315100)

一、引言

在我国最近十余年课程与教学改革中,如何“转变学习方式”一直是广大教育工作者和一线教师最关心的问题之一。2016年入选美国艺术与科学学院院士、美国亚利桑那州立大学教授 Michelene T H Chi(季清华)提出的“ICAP(Interactive,Constructive,Active,Passive)学习方式分类学”对这个问题作出了最好的诠释,这一理论研究是国际教育心理学界最有影响的创新研究之一[1]。本文主要对学习方式分类学在不同学科领域和不同年龄学生学习活动中进行的实证研究作一简要梳理,介绍其循证依据,同时探讨学习方式分类学对教学理论和实践的启示。

二、ICAP学习方式分类学简述

季清华在2014年提出“ICAP学习方式分类学”的综合图示,从定义与假设、知识变化过程与结果、学习结果(程度)和学习方式猜想等方面概括了学习方式分类学的要素和结构[2]。学习方式分为被动学习、主动学习、建构学习和交互学习四类,学习效果依次增强,体现学习者内在的认知过程由简单到复杂、由低级到高级。

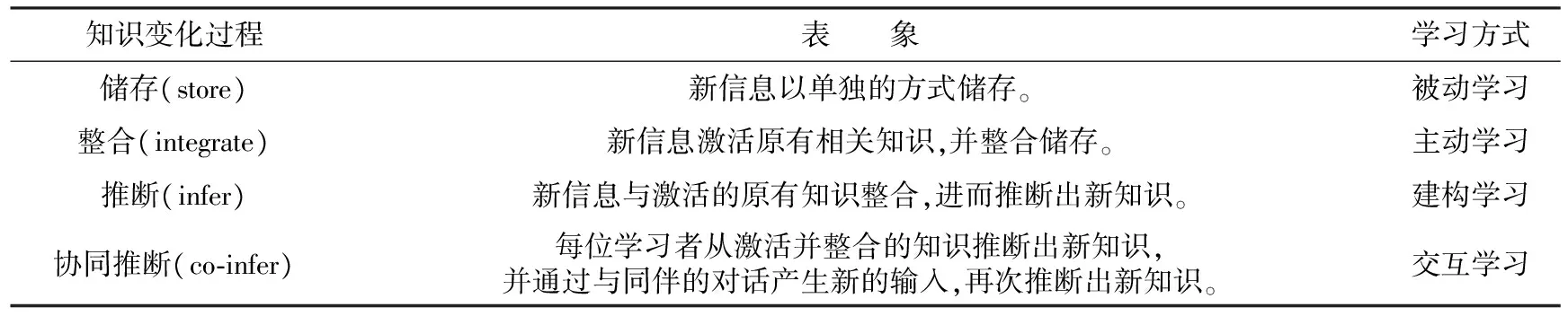

不同的学习方式带来了知识上变化的差异,即“认知过程”引发学习效果的差异。与被动、主动、建构和交互四种学习方式相对应,知识变化过程分别为:储存→整合→推断→协同推断(见表1)。

表1 知识变化与学习方式的对应[2]

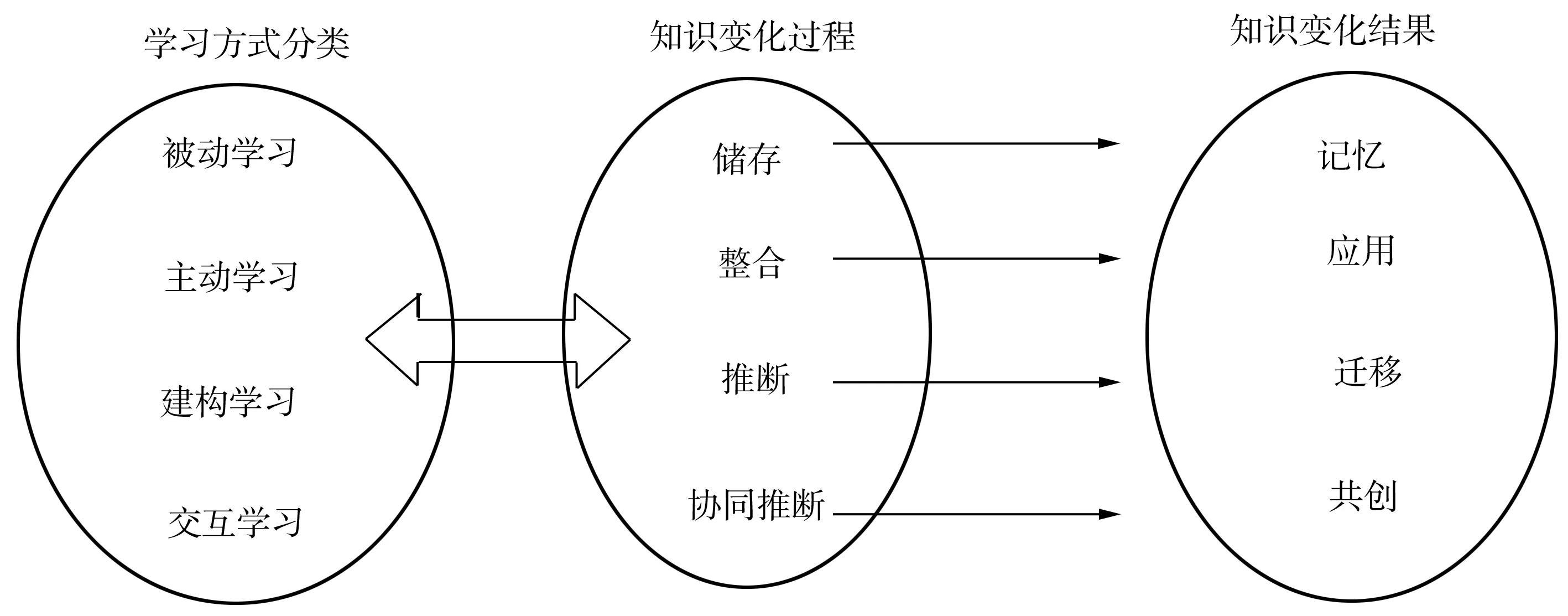

知识变化的过程是一段学习体验,是知识的传递;知识变化的结果是达标,是积淀,是收获。与知识变化过程相对应的四种知识变化结果是记忆→应用→迁移→共创(见图1)[2]。可以说,如果学生仅仅以孤立的方式储存教学材料上的信息,亦即只记忆事实,那就是被动的学习。如果进一步整合,达到知识的应用,那就是主动学习了。建构学习方式会有学习者对新知识的推断,即旧知识向新知识转化和迁移。交互学习方式不仅产生新知识,还强调学习者的相互协作。

图1 学习方式体现知识变化的过程和结果

三、学习方式分类学的研究循证

学习方式分类学的理论基于知识变化的过程和不同的学习效果,季清华通过四类研究来予以验证。这四类研究分别是:①四种学习方式的实验室研究;②文献中获取的参与方式的比较研究;③针对记笔记、概念图和自我解释三种参与活动的两两对比研究;④真实的课堂研究[1]。因此,可以说ICAP学习方式分类学是实证分析和实验验证的产物。在四种学习方式的实验室研究中显示了学习效果和参与方式的正比例关系,即参与学习越积极,学习效果越好。限于篇幅,下文对季清华选取的三种学习参与活动(记笔记、概念图、自我解释)的相关实证研究和课堂观察学生参与的研究进行简要的梳理,以期促进对学习方式分类学理论的理解和厘清其研究循证。

(一)在参与活动时不同学习方式的学习效果之两两比较

在季清华近几年的研究中,作了许多ICAP学习方式相关的实证检验。比如:在具体的三种参与活动——记笔记、概念图和自我解释中,对学生学习方式两两进行比较,考察学习效果的程度与学习方式的对应性[3]。

1.参与活动之一——记笔记

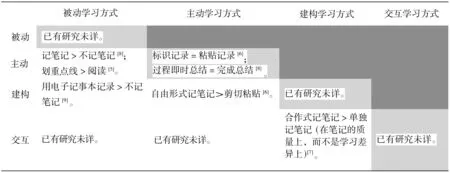

在文本学习中,记笔记是一种常见的学习策略,教师无需建议,学生会自行采用[4]。如果学生逐字誊抄笔记,就是被动的学习方式,因为此时学生的关注点并没有真正聚焦于笔记中重要的部分。如果学生进行选择、复制+粘贴的方式来总结一篇文本或是一堂课的讲义,可以认为是主动学习,因为学生学习并关注了关键的信息。如果学生用自己的语言进行总结,就是建构学习,因为学生通过总结,进行推理,创建结论。记笔记的方式会影响学生的学习效果,在实验研究中,采用主动学习方式的学生在记笔记时划出每段中的关键语句,学习效果比被动地阅读段落要好[5],使用在线视频学习,进行形式自由的记笔记,以解决具体问题,可以看成建构学习方式,这要比被动学习的效果更好,也比简单复制粘贴文本进行记录的主动学习方式效果好[6]。引导学生开展小组或同伴合作性记笔记,是交互学习方式,表现出了更愿意反馈和提问题的外显学习特征[7],因此,此时的学习效果是最好的(见图2)。

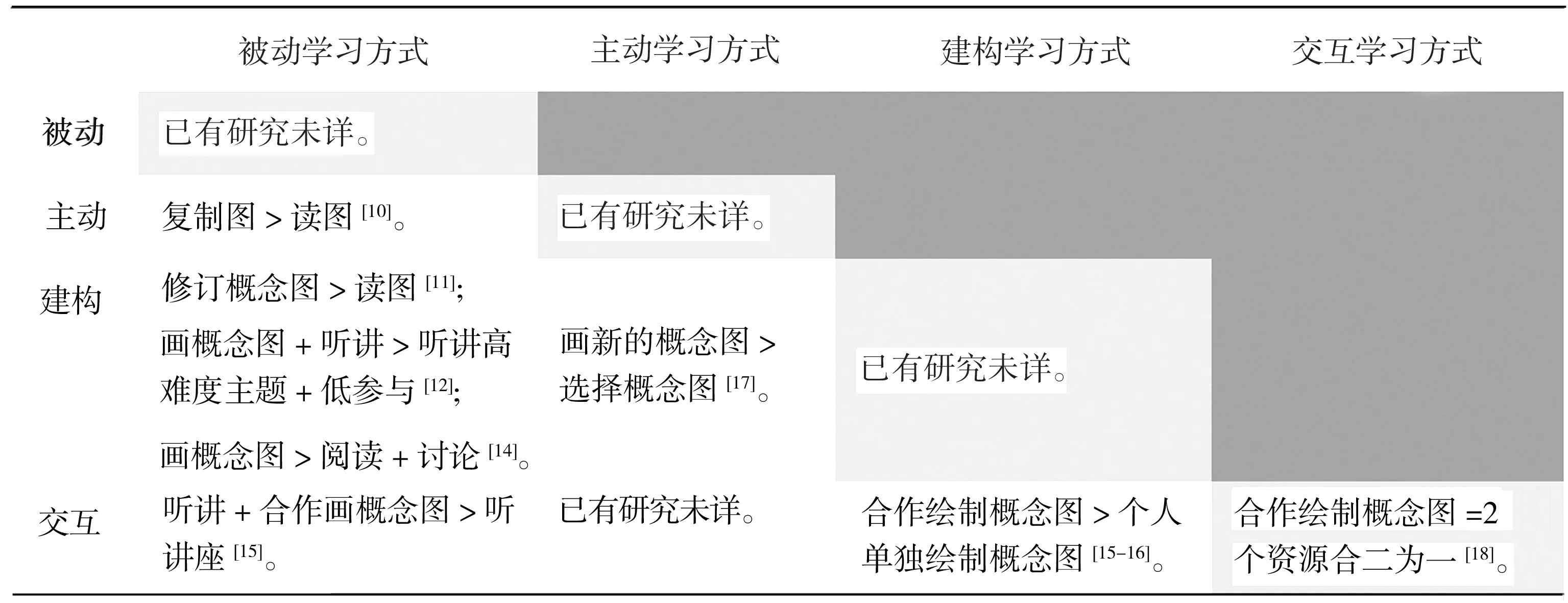

注:浅灰色阴影格子是采用了同一种学习方式;深灰色阴影格子是指对无阴影部分来说是冗余研究;“>”代表前者学习效果优于后者;“=”代表前者和后者学习效果相等。下同。

图2记笔记活动中不同学习方式的学习效果之两两比较[2]

2.参与活动之二——概念图

概念图是将所学概念作为节点,并依据知识之间的关系,把节点有序连接起来的图示。概念图经常用于课堂笔记以帮助理解听课内容和文本材料。例如:在生态系统的概念图里,有两个节点“狼”和“鹿”,中间可以用箭头连接,并标识“捕食”[2]。创建概念图需要选择相关的概念,有条理、有层次地进行排列,并确定概念之间的关系。实验验证,学生照着图示重新画一个概念图,这是主动学习方式,比仅仅读出概念图的被动学习方式效率高[10]。创建概念图或修订概念图,通常归为建构方式,因为学生通过对学习材料进行整合、推断或通过对原有概念图进行修改,可以生成新的概念图,研究发现这种学习方式的学习效果比阅读文本[11]、听讲[12]和课堂讨论[13-14]等学习方式的效果更好。合作绘制概念图(交互学习)则比单一的听讲、不画概念图(被动学习)的学习效果更好[15],合作绘制概念图比个人完成概念图的效果好,因为交互学习方式比建构学习方式更能促进学习成效[15-16](见图3)。

图3 概念图活动中不同学习方式的学习效果之两两比较[2]

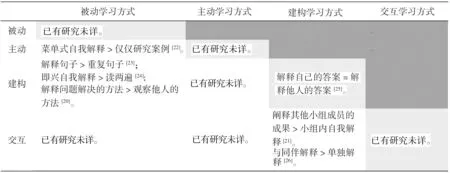

3.参与活动之三——自我解释

自我解释是在学习过程中对概念或想法进行阐释的行为。季清华将自我解释带来的更好的学习效果称为自我解释效应[19]。学生通过自我解释明确概念、产生新的思路或想法,通常可以看成建构学习方式,这是因为生成了新的推理或是以原有知识生成新的知识。实验研究中,教师让学生解释如何让一根木材保持平衡,是建构学习方式,比仅仅通过教师示范让木材保持平衡(被动学习)能更有效地促进学生的理解和认知[20]。以四人一组训练九年级学生数学题的求解时,要求学生自问自答,如:“我的答案是什么”或 “我解释清楚了吗”这样的学习方式归为建构学习方式。如果学生关注其他组员的结论,并提出问题,互相回应,如:“他(她)的解释对吗?我怎么回答呢”或是“我如何修正他(她)的解题方式和解释”[21],这就是交互学习方式。实验证明,在解题的准确性和问题的解决上,交互学习组的分数明显地高于建构学习组(见图4)。

图4 自我解释活动中不同学习方式的学习效果之两两比较[2]

(二)不同学习方式的课堂观察研究

在课堂观察研究中,ICAP学习方式分类对学习效果的影响也有据可依。例如,两个学生听课,其中一个学生得到一份只有部分内容的讲课提纲,另一个学生则得到了详细的课堂记录,观察两人在课堂中记笔记的表现和学习的效果。得到讲课提纲的学生在记录速度和记忆效果上比提供了详细课堂记录的学生明显具有优势[27]。利用部分提纲,补充完善笔记,即“主动”学习;而提供了完整课堂记录的学生则会放弃主动参与,只靠被动聆听。同样,在课堂观察中,要求学生绘制概念图(建构学习)比单纯让学习者参与全班讨论(被动学习)的效果更好[13]。这是因为,全班讨论中实际上只有个别的学生参与讨论(建构学习),大多数学生只是被动聆听。亨德里克斯(Cher C Hendricks)[28]在一个研究因果关系的课堂观察中发现,学生和同伴讨论要比仅仅观察教师直接给出解释的学习效果好,与同伴探讨的过程是交互性的参与,而仅仅观察教师给出解释是被动的学习。

另外两个课堂观察则对比了交互学习方式和主动学习方式。在一个课堂中,应用合作学习中的“切块拼接法”(即不同小组指派一成员临时组成一个“专家学习小组”,共同协作讨论主题,然后解散临时专家小组,各自回到自己原来的学习小组中,将自己在“专家学习小组”得到的理解解释给小组其他成员,这一过程采取的是“交互学习方式”)比每个学习者独自收集信息(主动学习方式)更能促进学习的效果[29]。在另一个课堂里,同伴间的指导(交互学习方式)比记笔记(主动学习方式)的学习效果更好。在科拉玛斯奇(Kramarski B)等的课堂研究中[21],自我解释并接受其他同伴反馈的学生(交互学习方式)比仅仅会自我解释而不接受反馈的学生(仅仅采取建构学习方式)学习表现更优秀(见图5)。

图5 ICAP四种参与方式两两对比的课堂观察研究[2]

以上循证从不同角度的文献、实验研究以及课堂观察研究,为我们展现了ICAP学习方式分类在教学中的可行性和科学性,为教师和教学设计人员从学习方式的分类出发进行教学环节的设计和改革提供了第一手资料和借鉴。

四、学习方式分类学在教学中的启示

(一)转变学习方式,提高学习效果

季清华认为,学习方式分类学提供了具体的、可操作的、在学习环境中容易应用的参与性活动,对各学科教学设计都能起到一定的指导作用[2]。她在ICAP框架假设进行实证研究时提到“学习方式分类的焦点是从学习者参与的视角来作出划分,在学习过程中体现一种学习活动与另一种学习活动相比较,而不是教师的活动与学生的活动去比较”[36]。因此,一线教师和教学设计者应该根据学习目标的要求,积极转变学习者的学习方式,合理安排学习任务,精心设计学习活动,鼓励学生积极参与,从而提高学习效果。这是一个完整的“学习环境”,也是完整的教学系统,正如加涅(Gagne R M)等指出:“任何一个‘教学系统’也能称为‘学习环境’,因为两者都是指促进和支持学习互动过程中的一组相关要素。”[37]

(二)辨别外显活动与认知过程的一致性

由前所述,被动、主动、建构和交互四类学习方式能够从各种外显学习活动——听解释、逐字记笔记、自我解释、与同伴讨论——分别映射出知识的变化过程:储存→整合→推断→共同推断。认知的结果由记忆依次达到应用、迁移和创造。教学设计的活动应该充分辨别认知过程和外显活动的一致性,只有这样,才可以帮助教师调节学习过程,提高学习效果。以英语学科为例,针对不同的学习内容和学习目标的要求,教师可以将英语语法难点简单化、直观化,给学生理解与体验的空间,调动学生采取主动、建构和交互的学习方式,使学生能够达到认知上的整合、应用和创造;教师可以在英语写作方面引导学生主动寻找不同观念和不同声音的碰撞,有效进行头脑风暴,使学生建构生成新作品;还可以将戏剧表演引入课堂,充分发挥学生的创造能力,并共同协作完成学习任务。

(三)评估学习效果,促进有效教学

正如季清华的多项实证研究表明,不同的参与方式可以解释实验研究中为什么会出现不同的学习效果,学习活动如何导致认知结果的差异。例如,教师让学生画概念图,这本应该是一个建构性的学习任务,然而,因为教学计划与教学实践往往存在差异,在许多情况下,这个成果(概念图)需要进行评估,以确定学生是否把它作为一个建构性的任务来完成。学习方式的分类能够区别学生在学习过程中的认知变化,也可以辨别学习是否有效。例如,教师提供六个概念,让学生绘制概念图。在评估或编码学生的概念图时,有些学生绘制的概念图只包含教师给出的六个概念作为“节点”,而有些学生创建的概念图里就有许多其他相关概念的节点。这意味着前者并没有创造任何新的输出(只能算主动学习),而后者产生额外的概念节点,更具有建构性[2]。因此,ICAP学习方式分类学的理论可以用来评估学习效果,促进有效教学。

(四)指导课程设计,改进教学实践

ICAP学习方式分类学为课堂活动设计提出具体的指导,鼓励学生主动、建构和交互地学习,使学习更有成效。例如:ICAP理论循证中的记笔记、画概念图和自我解释三种学习活动,教师可以根据教学目标,适当选择与学习方式对应的各种学习活动,设计课程环节。例如,在英语教学中,教师通过关注学生的不同学习方式,能够清楚学生的语言水平和认知水平,选择相应的语言材料、设计不同的学习任务和活动方式满足学生的学习需求,这不仅体现了“生本中心”的理念,还能够鼓励学生积极、主动和创造性的协同参与,实现以学生为中心的有效教学,引导学生从认知、情感和行为各方面积极投入到学习中。

ICAP学习方式分类学是一种带有行为特征的认知参与理论,强调学习参与活动与内在认知的统一,反映不同学习方式下的学习效果,为我国的课程与教学改革开辟了一个崭新的视角,能够通过积极转变学习方式,使课程设计更加符合学习者的内在需求,促进学习者获得更好的学习体验。

[1]盛群力,丁旭,滕梅芳. 参与就是能力——“IACP学习方式分类学”研究述要与价值分析[J].开放教育研究, 2017(2):46-54.

[2]Michelene T H Chi, Wylie R. The ICAP framework: linking cognitive engagement to active learning outcomes[J].Educational Psychologist, 2014, 49(4):219-243.

[3]Fonseca B,Michelene T H Chi.The self-explanation effect: a constructive learning activity[M]∥R E Mayer,P A Alexander.The Handbook of Research on Learning and Instruction. New York: Routledge/Taylor and Francis.2011:296-321.

[4]Kobayashi K. Combined effects of note-taking/reviewing on learning and the enhancement through interventions: a meta-analytic review[J].Educational Psychology, 2006,26(3):459-477.

[5]Rickards J P,Friedman F. The encoding versus the external storage hypothesis in note taking[J].Contemporary Educational Psychology, 1978,3(2):136-143.

[6]Bauer A,Koedinger K R.Selection-based note-taking applications[C]∥Conference on Human Factors in Computing Systems.CHI 2007 San Jose,California,USA,April 28-May.DBLP.

[7]Kam M, Wang J, Iles A, et al. Livenotes:a system for cooperative and augmented note-taking in lectures[C]∥Conference on Human Factors in Computing Systems,CHI 2005,Portland,Oregon,USA,April.

[8]Peper R J,Mayer R E. Generative effects of note-taking during science lectures[J].Journal of Educational Psychology, 1986,78:34-38.

[9]Trafton J G,Trickett S B. Note-taking for self-explanation and problem solving[J].Human-Computer Interaction, 2001,16(1):1-38.

[10] Willerman M,Mac Harg R A. The concept map as an advance organizer[J].Journal of Research in Science Teaching,1991,28(8):705-711.

[11] Chang K E, Sung Y T, Chen I D. The effect of concept mapping to enhance text comprehension and summarization[J]. Journal of Experimental Education, 2002, 71(1):5-23.

[12] Schmid R F,Telaro G. Concept mapping as an instructional strategy for high school biology[J].Journal of Educational Research, 1990,84(2):78-85.

[13] Chularut P,DeBacker T K. The influence of concept mapping on achievement, self-regulation, and self-efficacy in students of English as a second language[J].Contemporary Educational Psychology,2004,29(3):248-263.

[14] Guastello E F, Beasley T M,Sinatra R C. Concept mapping effects on science content comprehension of low-achieving inner-city seventh graders[J].Remedial and Special Education,2000,21(6):356-364.

[15] Czerniak C M,Haney J J. The effect of collaborative concept mapping on elementary preservice teachers’anxiety, efficacy, and achievement in physical science[J]. Journal of Science Teacher Education,1998, 9(4):303-320.

[16] Okebukola P A,Jegede O J. Cognitive preference and learning mode as determinants of meaningful learning through concept mapping[J].Science Education, 1988,72(4):489-500.

[17] Yin Y, Vanides J, Ruiz-Primo M A, et al. Comparison of two concept-mapping techniques: implications for scoring, interpretation, and use[J].Journal of Research in Science Teaching,2005,42(2):166-184.

[18] Van Boxtel C, Jos V D L, Kanselaar G. Collaborative learning tasks and the elaboration of conceptual knowledge.[J].Learning and Instruction, 2000,10(4):311-330.

[19]MicheleneTHChi.Self-explainingexpositorytexts: the dual process of generating inferences and repairing mental models[M]//R Glaser.Advances in Instructional Psychology.Mahwah:Erlbaum,2000:161-238.

[20] Karen J Pine, David J Messer. The effect of explaining another’s actions on children’s implicit theories of balance[J].Cognition and Instruction, 2000, 18(1):35-51.

[21] Kramarski B,Dudai V. Group-metacognitive support for online inquiry in mathematics with differential self-questioning[J].Journal of Educational Computing Research, 2009,40(4):377-404.

[22] Conati C.Commentary on:“Toward computer-based support of meta-cognitive skills:a computational framework to coach self explanation”[J].International Journal of Artificial Intelligence in Education, 2016, 26(1):183-192.

[23] O’Reilly T, Symons S,MacLatchy-Gaudet H. Brief research report:a comparison of self-explanation and elaborative interrogation[J]. Contemporary Educational Psychology, 1998,23:434-445.

[24] Michelene T H Chi, de Leeuw N, Chiu M H. Eliciting self-explanations improves understanding[J]. Cognitive Science, 1994, 18(3):439-477.

[25] Pillow B H, Mash C, Aloian S, et al. Facilitating children’s understanding of misinterpretation: explanatory efforts and improvements in perspective taking[J].Journal of Genetic Psychology, 2002, 163(2):133-148.

[26] Hausmann R G M, van de Sande B,VanLehn K. Shall we explain? Augmenting learning from intelligent tutoring systems and peer collaboration[M]// B P Woolf, E Aimeur, R N kambou,et al.Intelligent Tutoring Systems.Amsterdam,The Netherlands: IOS,2008:636-645.

[27] Russell I J, Caris T N, Harris G D, et al. Effects of three types of lecture notes on medical student achievement[J].Journal of Medical Education, 1983, 58(8):627-636.

[28]CherCHendricks.Teachingcausalreasoningthrou- gh cognitive apprenticeship: what are results from situated learning?[J].Journal of Educational Research, 2001, 94(5):302-311.

[29] Doymus K. Teaching chemical equilibrium with the jigsaw technique[J]. Research in Science Education, 2008, 38(2):249-260.

[30] Ebert-MayD,BrewerC,AllredS.Innovationinlarge lectures—teaching for active learning[J].Bioscience,1997,47(9):601-607.

[31] Deslauriers L, Schelew E, Wieman C. Improved learning in a large-enrollment physics class[J].Science, 2011, 332:862-864.

[32] Bjork R A, Benjamin A S. Successful remembering and successful forgetting:a festschrift in honor of Robert A.Bjork[M].New York:Psychology Press,2010.

[33] Docktor J L, Strand N E, Mestre J P, et al. A conceptual approach to physics problem solving[C]∥In AIP Conference Proceedings,Porland,OR:American Institute of Physics,2010(1289):137-140.

[34] Mastropieri M A,Scruggs T E,Spencer V,et al.Promoting success in high school world history: peer tutoring versus guided notes[J].Learning Disabilities Research and Practice, 2003, 18(1):52-65.

[35] Zhihui Zhang,Linn M C.Learning from chemical visualizations: comparing generation and selection[J].International Journal of Science Education, 2013, 35(13):2174-2197.

[36] Michelene T H Chi. Active-constructive-interactive: a conceptual framework for differentiating learning activities[J].Topics in Cognitive Science.2009,1(1):73-105.

[37] Gagne R M,Wager W W,Golas K.et al.Principle of instructional design[M].Belmont:Wadsworth Publishing,2005:20.