性别角色态度对城镇育龄女性意愿生育数量的影响

李潇晓 周东洋

(南京大学 社会学院,江苏 南京 210023)

近几年,中国城乡居民意愿生育数量一直保持在2个以下[1],呈下降趋势[2]。更要引起注意的是,自1970年代实行计划生育政策以来,中国人口的总和生育率已降至更替水平之下[3],并开始累积人口的负增长惯性[4]。一系列社会问题也逐渐显现:出生性别比失衡、人口老龄化、家庭养老压力增大、青壮年劳动力人口减少[5]。为解决上述问题,提升国家生育水平,政府先后实施“单独二孩”和“全面放开二孩”政策。在中国实施严格的计划生育政策时期,个人受政策限制,多数情况下只能生育一个孩子,并没有太大的生育自主权。然而随着生育政策的转变,特别是“全面二孩”政策的出台,个体拥有了更大的生育选择权,其生育意愿对国家生育水平的重要性得以凸显。因为生育意愿对未来的生育行为具有明显的预测作用[6],认识到这种作用将有利于通过预测人们的生育行为来预估人口的生育水平。因此,研究育龄人群的生育意愿,特别是意愿生育数量*生育作为一种社会现象,同时兼有三个特征:数量、时间和性别,也成为生育的三维性,数量是生育的三个维度之一,相应地,意愿生育数量是生育意愿的三个重要方面之一。参见顾宝昌:《论生育和生育转变:数量、时间和性别》(《人口研究》, 1992年第6期)。,对中国的人口理论研究和采取措施促进人口供需平衡具有重要的现实意义。

一、文献回顾

性别角色态度(Gender Role Attitudes)也称社会性别角色态度,它作为与社会性别相关的一个重要概念,指对于男性和女性的角色、责任和权利的一种态度[7],可以区分为传统主义和现代主义两种取向[8]。在国外,有关性别角色态度对意愿生育数量影响的研究多是针对欧洲国家。例如,有研究者发现,女性的性别角色态度对其意愿生育数量几乎不产生影响,而男性的性别角色态度无论是偏向传统还是现代,都比独立于家庭价值观念、性别角色态度在中间维度的男性想要更多的孩子[9]。另有专门针对男性的研究表明,想要更多孩子的男性性别角色态度可能更现代[10],也可能更传统[11]。

在中国,学者们从社会、家庭和个体等不同层面探讨了影响不同群体意愿生育数量的因素。在社会层面,社会经济发展水平、福利保障水平会影响意愿生育数量。例如,最近一项研究对1980~2011年间227项关于中国人生育意愿的调查结果进行分析后发现,经济发展水平与意愿生育数量呈现出负相关关系[12]。另一项对成都、上海、义乌三地的调查研究数据显示,新生代农民工享有的福利保障越健全,意愿生育数量越少[13]。在家庭层面,一项基于2006年中国健康与营养调查(China Health and Nutrition Survey,简称CHNS)数据的研究表明,家庭收入水平和家庭非农收入占家庭总收入的比重对农村女性意愿生育数量具有消极影响[14]。在个人层面,教育、收入、职业、户籍、流动情况等都是影响意愿生育数量的重要因素。例如,有学者对厦门流动人口进行研究发现,新生代农民工的受教育程度越高,意愿生育数量越少,旧生代农民工的职业地位越高,意愿生育数量越少[15]。然而,另一项对北京市独生子女的调查发现,随着教育水平的提高,独生子女不想要孩子和想要多个孩子的比例都在提高,另外他们的收入与意愿生育数量呈正相关[16]。另有研究者通过对安徽和四川的数据分析发现,农村女性外出打工能显著减少她们的意愿生育数量[17]。

要理解中国城镇女性性别角色态度和意愿生育数量之间的关系,还要充分考虑中国的国情。而相关研究虽然对中国居民意愿生育数量的影响因素进行了非常有益的探索,但性别角色态度这一因素仍较少受到关注。虽然最近有研究在探讨生育意愿的影响因素时考虑到性别角色态度这一因素[18-19],但是还未见专门分析性别角色态度对城镇育龄女性意愿生育数量影响的研究。本文基于2013年中国综合社会调查(Chinese General Social Survey 2013,简称CGSS2013)数据,研究性别角色态度对中国城镇育龄女性意愿生育数量的影响,并且对城镇育龄男性的意愿生育数量情况与女性进行比较,突出城镇育龄女性意愿生育数量及其影响因素的特点。

二、理论视角与研究假设

性别角色的现代性理论认为,随着社会的工业化和现代化发展,女性劳动参与率会有所提高,双薪家庭开始普遍化,女性的性别平等意识会有所提升,性别角色态度也会逐渐由传统向现代转变[20]。持传统性别角色态度的人多认为两性间存在固有的社会分工,认可“男主外、女主内”的劳动性别分工模式,相信男性应该主要在公共领域发展,扮演“养家糊口”的角色,而女性应以家庭为中心[21]。持传统性别角色态度的女性认可女性应该主要承担照顾家庭的责任,一般将一生的大部分精力用于生儿育女、相夫教子。而现代的性别态度支持男女平等,认为应该打破性别的传统分工,使女性进入公共领域参加社会经济活动,由两性共同承担家庭和社会责任[22]。

中国随着工业化进程加快、女性劳动参与率的提高以及社会民主化和平等意识的发展,人们的性别角色态度也处于不断变迁中。虽然近20年来,中国人的性别角色态度有向传统回归的趋势[23],但是和中华人民共和国成立初期相比,女性的性别角色态度总体上也在由传统向现代过渡[22]。换句话说,中国女性的性别角色态度处于从传统到现代的变化进程中,具有个体差异性。就生育而言,由于生育一般会使女性在诸如就业等公共领域中的发展机会受到制约[24],对其收入和劳动参与都会产生负面影响[25],并且对女性劳动参与的负面影响具有长期性[26],性别角色态度更现代的女性为了减少生育对自身参加社会经济活动以及职业生涯发展的影响,会更倾向于少生孩子。事实上,在一项对江苏女性的调查中也发现,认同“有孩子会影响妇女的工作和事业”、“怀孕生孩子很麻烦”、“养育孩子很费力,没有足够的精力和经济条件不应当要孩子”等观点的女性,生育二孩的意愿更低[27]。基于以上分析,本文提出假设一:女性的性别角色态度越传统,则越倾向于多生,而性别角色态度越现代,则越倾向于少生。

除了性别角色态度的变迁,研究城镇女性的生育意愿也需要充分考虑中国育儿环境的影响。中国具有历史悠久的父权制家庭传统,“男主外、女主内”的传统观念对中国人的价值观有着深刻的影响,其中之一便是育儿分工观念。传统的性别分工强调儿童成长过程中母亲照料、陪伴和教育的重要性,母亲往往被认为是孩子最合适的照顾者[28],因而妇女除了扮演职业女性的角色之外,在家庭中还被期望作为孩子的主要照料者。如果女性性别角色态度更加现代,将过多的精力投入工作而较少顾及家庭尤其是孩子,通常会受到比男性更为严厉的指责。更重要的是,如果丈夫不愿意同妻子分担照料孩子和做家务的责任,社会也不能给女性提供友好的育儿环境,使女性孕产之余不仅要承担比丈夫更多的育儿和照料家庭的责任,还要面临缺乏公共服务支持、工作受到制约甚至退出劳动力市场的境遇。这种身心的双重压力将使城镇女性在个人发展和家庭角色之间陷于两难困境,感受到比男性更强的工作和家庭冲突[29]。一项基于2010年中国妇女社会地位调查数据的研究也显示,在中国公共托幼服务短缺的情况下,生育对城镇年轻女性造成的工作与家庭冲突大于男性[30],这意味着女性比处于同水平性别角色态度的男性在面对生儿育女的决策时需要考虑的问题更多。基于上述讨论,本文提出假设二:性别角色态度对女性意愿生育数量的影响大于男性。

三、数据、变量和方法

(一)数据

本文数据来自CGSS2013,该调查是中国人民大学中国调查与数据中心负责设计实施的一项大型的综合性社会调查,采用多阶段分层概率抽样方法,在中国内地城乡抽取了28个省/市/自治区、125个县/区、500个乡镇/街道、1000个村/居委会共11 438人的全国代表性样本,调查内容包括被访者的基本信息、婚姻家庭情况、工作和收入情况、行为和性别角色态度等多个方面。本文分析了调查样本中平均年龄在20~49岁且居住在城镇的育龄女性和男性。在剔除一些变量中的缺失值和无意义值之后,最终进入分析模型的样本是2081个,其中女性1000个,男性1081个。

(二)变量

本文的因变量是被访者的意愿生育数量。CGSS2013直接询问了被访者“如果不受政策限制,希望生育几个孩子”,这是一个取值为正整数的计数变量。

本文的核心自变量是性别角色态度。CGSS2013中询问了被访者对以下四个问题的看法:“你是否同意男人以事业为重,女人以家庭为重”、“你是否同意男性能力天生比女性强”、“你是否同意干得好不如嫁得好”、“你是否同意在经济不景气时,应该先解雇女性员工”。问题答案分别为“完全不同意、比较不同意、无所谓同意不同意、比较同意、完全同意”5个等级,取值分别为1到5分。其中“男人以事业为重,女人以家庭为重”反映的是性别角色态度的家庭性别分工;“男性能力天生比女性强”和“经济不景气时,应该先解雇女性员工”反映的是性别角色态度的竞争力;“干得好不如嫁得好”则反映了女性依附地位的建构和性别角色态度的自主性。由于上述4个项目的测量内容和标准不一致,不能用简单相加的方法求总和,本文对被调查者的回答采用因子分析法,用以反映4个项目对性别角色态度的相对重要性,所求的因子值就是性别角色态度总分。分数越高,性别角色态度越趋向于传统;分数越低,性别角色态度越趋向于现代。因子分析后提取一个公因子,经检验量表的信度系数为0.68。KMO检验值为0.71,表明题项间的共同因素比较多,Bartlett球体检验的值达到1321.588(P<0.001),说明这些题目适合做因子分析。因子为一个均值是0、标准差是1的标准分变量,为了方便描述和解释,将因子值转化成1到100之间的指数[31],因子值越大,指数取值越大。

(三)研究方法

由于因变量意愿生育数量是一个计数变量,它的取值较少,是正整数,并且分布呈现偏态(生育较少的人很多,但是生育很多的人很少),严格来讲,它不符合设定常规线性回归模型的基本假定条件,若对其进行常规回归的估计会产生严重偏差,相应的统计检验无效。而泊松回归可以有效克服常规模型的这一局限,因此,在本研究中使用泊松模型来进行统计估计。模型的方程表达式为:

(1)

式(1)中:Yi是因变量,其分布称为泊松分布,记做P(λ);Xi是各个自变量的向量;n! 是期望生育孩子数量的阶乘;e是一个自然发生的常量,近似于2.71828;λ是n的均值。在泊松分布P(λ)中只有一个参数λ,同时代表均值和方差。具体而言,本文的回归方程为:

(2)

λi=E(Expectioni)=β0+β1Male+β2Cohort+β3Han+β4Health+β5Marriage+β6Child+β7Edu+β8Income+β9FamIncome+β10Occup+β11WeekHour+β12City+β12GenderRole

(3)

式(3)中:λi是期望生育孩子数量的均值;Expectioni表示期望生育孩子的数量;β是待估参数,Male表示性别;Cohort表示年龄段;Han表示民族;Health表示健康状况;Marriage表示婚姻状况;Child表示孩子情况;Edu表示受教育程度;Income和FamIncome分别表示个人年收入和家庭年收入;Occup表示就业状态;WeekHour表示周工作时间;City表示被访者所在城市;GenderRole表示性别角色态度。

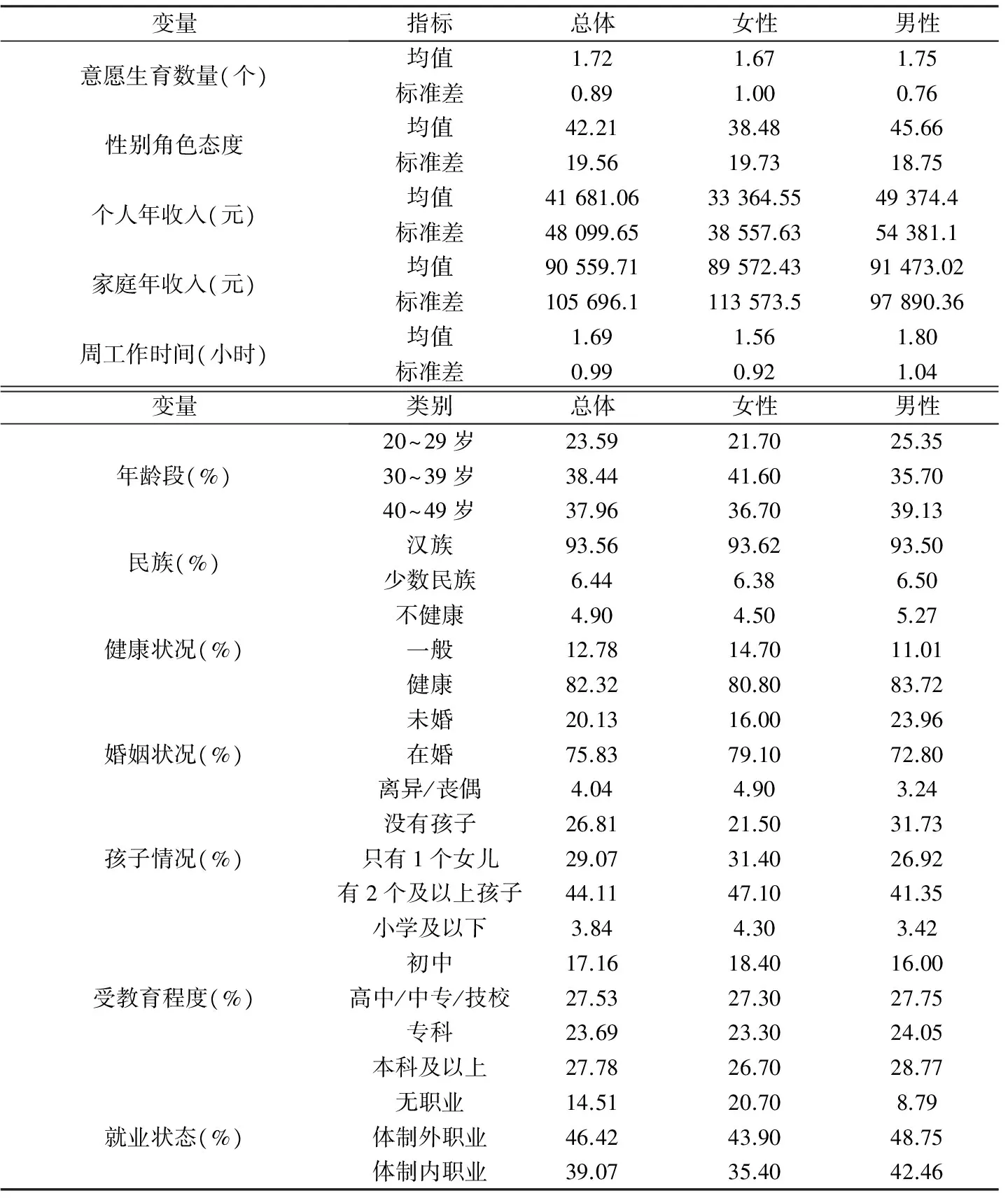

本文首先对全部样本进行回归,再分别对女性和男性样本进行回归分析,以便在比较中更直观地了解女性性别角色态度对其意愿生育数量的影响。所有变量分性别的描述统计量见表1。

表1 相关变量的描述统计表

四、数据分析结果

(一)描述性统计

从表1可以看到,女性的意愿生育数量平均约为1.67个,比男性(1.75个)略少,经过t检验两性差异显著(p<0.05)。女性性别角色态度指数的平均值小于50(38.48),偏向于现代,并且低于男性(45.66),经过t检验两性差异显著(p<0.001)。也就是说,总体而言两性性别角色态度趋向于现代,这和杨菊华等人[32]的研究结果相似。并且,女性的性别角色态度比男性更加现代,这和张雷等[33]、刘爱玉等[34]的研究结论相一致。

(二)模型分析结果

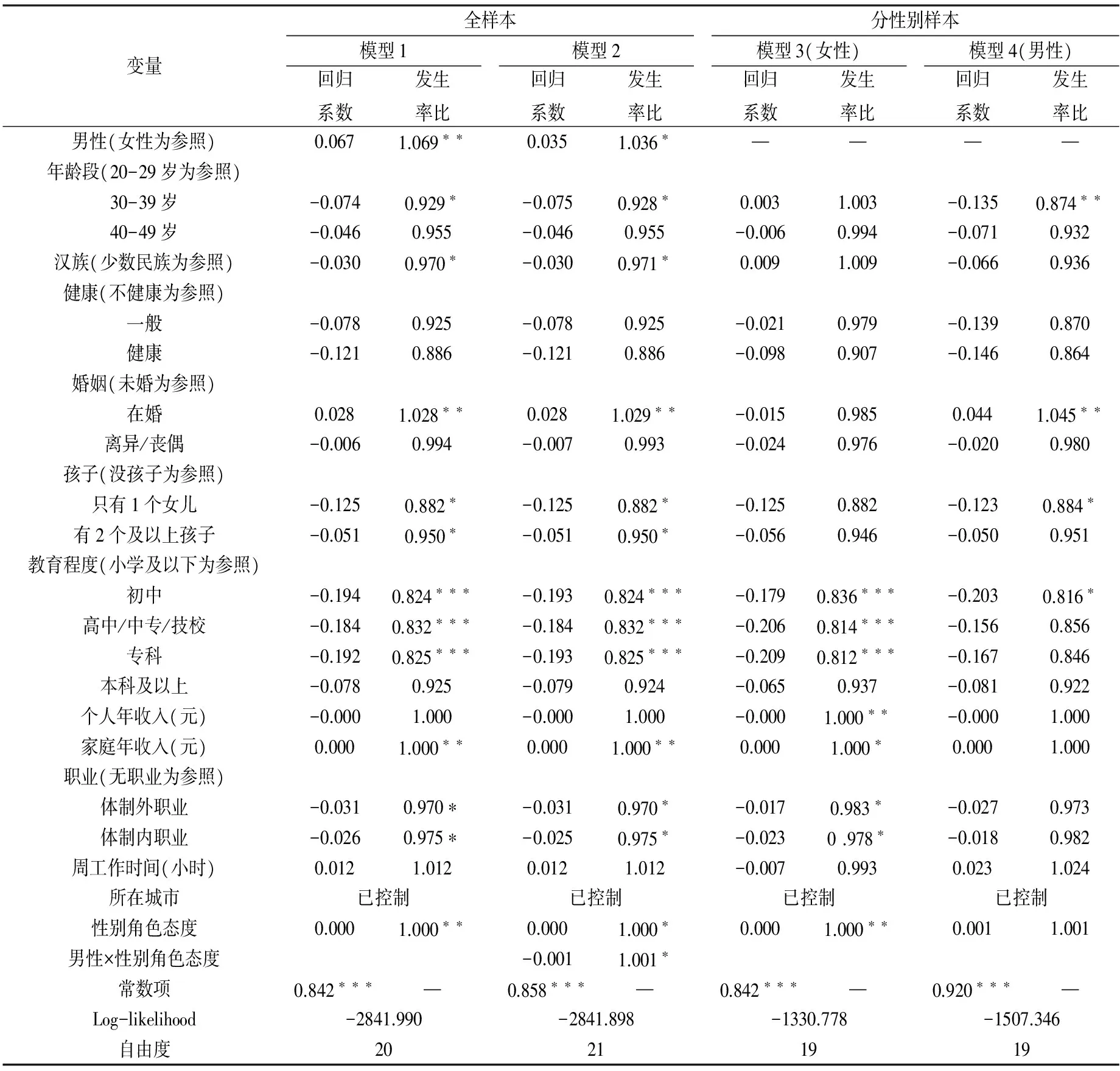

表2是意愿生育数量影响因素的估计值。模型1和模型2是全样本模型,其中模型1是基准模型,模型2是交互模型。从模型1可以看到,性别变量的回归系数为正并且显著(p<0.01),即在控制了其他变量后,男性比女性的意愿生育数量多。性别角色态度变量的回归系数为正并且显著(p<0.01),即性别角色态度对意愿生育数量有显著影响,态度越趋向于传统,越希望生更多的孩子。模型2关注的是两性的性别角色态度对意愿生育数量的影响是否有性别差异。从模型2可以发现,性别角色态度的主效应系数为正,而性别和性别角色态度的交互项系数为负并且显著(p<0.05),这意味着,性别角色态度对女性意愿生育数量的影响大于男性。因此,假设2得到支持。

模型3和模型4是对女性和男性意愿生育数量影响因素分别做回归,以估计影响意愿生育数量具体因素的性别差异。就模型3来看,在控制了其他条件后,性别角色态度变量回归系数为正并且显著(p<0.01),也就是说,女性性别角色态度越传统,意愿生育数量越多;而性别角色态度越现代,意愿生育数量越少。因此,假设1得到支持。另外,还可以看到,在控制了其他变量后,对女性而言,年龄、民族、健康状况、婚姻和孩子状况对意愿生育数量没有影响;初中到专科学历比小学及以下想生更少的孩子;个人年收入越高,意愿生育数量越少;家庭年收入越高,意愿生育数量越多;有职业比无职业者意愿生育数量更少。对男性而言,30岁及以上比30岁以下者、未婚比在婚者、有一个女儿比没孩子者、初中比小学及以下者的意愿生育数量更少,其他变量对意愿生育数量不产生影响。

表2 意愿生育数量的泊松回归模型估计结果

注:*表示在0.05水平上显著、**表示在0.01水平上显著、***表示在0.001水平上显著。

五、结论与讨论

以往研究很少关注中国城镇育龄女性性别角色态度对其意愿生育数量的影响,利用CGSS2013的数据,本文对这种影响进行了检验。研究发现:首先,女性性别角色态度越传统,意愿生育数量越多;而性别角色态度越现代,意愿生育数量越少。其次,性别角色态度对女性意愿生育数量的影响大于男性。最近的研究也表明,现代的性别分工观念降低了女性的生育意愿,但对男性的生育意愿没有影响[19]。如前文所述,由于中国城镇育龄女性性别角色态度整体更趋向于现代,而性别角色态度越现代,意愿生育数量越少,在性别态度对女性比对男性意愿生育数量影响更大的情况下,这可能不利于“全面二孩”政策的落实。最近的研究也表明,2014年实施的“单独二孩”政策在一定程度上已经遇冷[34],“全面二孩”政策也可能遇冷[35],这可能不利于中国生育水平的回升。

该如何解读这种女性性别态度现代导致生育意愿低,继而可能导致生育水平低的逻辑呢?一种重要的解释认为在于中国处于社会转型期的文化与制度的交互作用。中国具有历史悠久的集体主义传统,传统上家庭成员在彼此提供物质和情感支持的同时,也要求个人对家庭利益的牺牲和忠诚,基本的决策单位是扩展的家庭和户而不是个人。因此,一直以来中国的生育行为主要受家庭体系的控制,而非取决于个人的生育意愿。并且,中国政府也是从家庭的单一的集体主义发展至以民众参与和动员为基础的社会主义社会的更加普遍的集体主义,要求以个人的牺牲和奉献作为集体福利的代价。因此,以往生育的决策权并不在于个人,而在于家庭或社区或国家政策[36]。

然而,在当前处于转型时期的中国社会中,作为生育行为主要承担者的女性随着自身地位的提升,对于个人实际生育行为的决策权也在逐渐提升。计划生育作为中国政府近期最成功最有效的政策之一[36],在促进女性有机会接受更多教育、发展自我的同时[37],某种程度上也引导着中国社会生育文化的变迁[38],使得民众尤其是城镇居民将计划生育政策的外在要求逐渐内化为自己的生育意愿,形成“少生、优生、优育”的生育观念。最近的一项研究亦表明,从1980~2011年的30多年,不考虑计划生育政策前提下的理想子女数呈下降趋势,即在决定意愿生育数量的因素中,个体自身意愿的作用在增强,外在因素如政策等因素的影响在减弱[12]。而当城镇人口的生育观念已然更趋于现代时,“全面二孩”生育政策的推行使得个人在政策上可以生更多的孩子。也就是说,多子多福、重男轻女的传统文化观念对城镇个人生育行为的影响,以及国家制度对个人生育行为的制约都减弱了。相比过去,总体上这可以说是一种弱制度-弱文化的社会情境,这种情境对个人生育行为产生影响的结果是城镇居民尤其是城镇女性的生育决策受到经济收入、家庭对照料幼儿的支持、个人和家庭生育意愿等个体水平的因素影响,城镇女性的生育行为更遵循人口经济学的成本效用逻辑[39]。然而,对生育表现并不友好的社会环境以及家庭的性别角色分工未有效改变等现实问题,使得女性比男性更需要面对生育和个人事业发展的两难困境[40],性别角色态度更加现代的城镇女性更不愿意生育。

然而,性别角色态度趋向于现代是时代发展的必然要求和总体趋势。那么在此基础上,该如何提高城镇女性生育意愿、促进“全面二孩”政策的落实以提高国家的生育水平呢?根据欧洲不同国家的经验,仅有家庭友好的公共政策不足以保证女性平衡家庭和事业(比如法国),还需要有效改变男女在家庭中的角色分工[40]。因此,提高女性的生育意愿和实际生育数量不仅需要家庭友好的公共政策的支持,也需要促进家庭内部角色分工向更有利于女性平衡工作与家庭的方向发展。具体而言,西方发达国家提高生育水平的重要措施是,政府通过宏观政策对整个生育过程进行干预[41]。并且,在推动性别平等方面,鼓励男性在家庭领域中转变性别角色态度,为妻子分担更多养育孩子和做家务的责任[42]。虽然相关措施并不一定完全适用于中国,措施实行效果也会因为社会环境的不同而有所差异,但其经验仍然有许多可借鉴之处。

中国学者就儿童养育责任需要整个社会来集体分担并落实于具体的社会政策中这一观点已经达成共识[43-44],而且从不同角度对中国女性生育面临的困难和应对之道提出了诸多政策建议。研究者认为,总体而言,国家需要通过各方面政策的落实承担起养育儿童的责任,并形成各项政策相互呼应、相互补充的完整的政策体系和制度框架,为育儿家庭分担儿童养育的直接成本(儿童的衣食住行和医疗支出等)和间接成本(照顾和教育的费用,照顾者的机会成本、时间成本等)[45]。这些政策建议也可为相关部门的政策制定与实施提供参考。

[1]王军, 王广州. 中国育龄人群的生育意愿及其影响估计[J].中国人口科学, 2013 (4): 26-35.

[2]王广州, 张丽萍. 到底能生多少孩子?——中国人的政策生育潜力估计[J]. 社会学研究, 2012(5):119-140.

[3]郭志刚. 对中国1990年代生育水平的研究与讨论[J].人口研究, 2004(2):10-19.

[4]王丰, 郭志刚, 茅倬彦. 21世纪中国人口负增长惯性初探[J].人口研究, 2008(6):7-17.

[5]风笑天. “单独二孩”:生育政策调整的社会影响前瞻[J].国家行政学院学报, 2014(5):57-62.

[6]ThomsonE.Couplechildbearingdesires,intentio-ns, and births [J]. Demography, 1997,34(3):343-354.

[7]杨雪燕, 李树茁. 社会性别量表的开发与应用 中国农村生殖健康领域研究[M].北京:社会科学文献出版社, 2008:25.

[8]Kroska A. Gender ideology and gender role ideology[M]// Ritzer G. Blackwell Encyclopedia of Sociology. Malden MA: Blackwell, 2007:1867-1869.

[9]Miettinen A, Basten S, Rotkirch A. Gender equality and fertility intentions revisited:evidence from Finland [J].Demographic Research, 2011,24(24):469-496.

[10] Puur A, Oláh L S, Tazi-Preve M I,et al. Men’s childbearing desires and views of the male role in Europe at the dawn of the 21st century [J]. Demographic Research, 2008, 19(56):1883-1912.

[11] Westoff C F ,Higgins J A. Relationships between men’s gender attitudes and fertility: response to Puur, et al.’s “Men’s childbearing desires and views of the male role in Europe at the dawn of the 21st century”[J].Demographic Research, 2009,21(6): 65-74.

[12] 侯佳伟, 黄四林, 辛自强,等. 中国人口生育意愿变迁:1980—2011[J].中国社会科学, 2014(4):78-97.

[13] 许传新. 新生代农民工生育意愿及相关因素分析[J].中国青年研究, 2012(11):10-14.

[14] 潘丹, 宁满秀. 收入水平、收入结构与中国农村妇女生育意愿——基于CHNS数据的实证分析[J]. 南方人口, 2010, 25(3):45-50.

[15] 庄渝霞. 不同代别农民工生育意愿及其影响因素 基于厦门市912位农村流动人口的实证研究[J]. 社会, 2008,28(1):138-163.

[16] 李嘉岩. 北京市独生子女生育意愿调查[J]. 中国人口科学, 2003 (4):74-78.

[17] 尤丹珍, 郑真真. 农村外出妇女的生育意愿分析——安徽、四川的实证研究[J]. 社会学研究, 2002(6):52-62.

[18] 陈煜婷. 城镇就业人群生育意愿及其影响因素的性别差异研究——职业结构、时间分配和性别观念的效应[J].南方人口, 2017(1):68-80.

[19] 洪秀敏, 朱文婷. 二孩时代生还是不生?——独生父母家庭二孩生育意愿及影响因素探析[J].北京社会科学, 2017(5): 69-78.

[20] Mason K O ,Lu Y H. Attitudes toward women’s familial roles: changes in the United States, 1977-1985[J]. Gender and Society, 1988,2(1):39-57.

[21] Thornton A,Young-Demarco L. Four decades of trends in attitudes toward family issues in the United States:the 1960s through 1990s[J]. Journal of Marriage and Family, 2001, 63(4):1009-1037.

[22] 刘爱玉, 佟新. 性别观念现状及其影响因素——基于第三期全国妇女地位调查[J].中国社会科学, 2014(2):116-129.

[23] 许琪. 中国人性别观念的变迁趋势、来源和异质性——以“男主外,女主内”和“干得好不如嫁得好”两个指标为例[J].妇女研究论丛, 2016(3):33-43.

[24] Bernhardt E. Is the second demographic transition a useful concept for demography?[M]∥Vienna Yearbook of Population Research, Vienna:Austrian Academy of Sciences Press,2004:25-28.

[25] 贾男, 甘犁, 张劼. 工资率、“生育陷阱”与不可观测类型[J]. 经济研究, 2013(5):61-72.

[26] Bloom D E, Canning D, Fink G,et al. Fertility, female labor force participation, and the demographic dividend[J].Journal of Economic Growth, 2009,14(2):79-101.

[27] 郑真真, 李玉柱, 廖少宏. 低生育水平下的生育成本收益研究——来自江苏省的调查[J].中国人口科学, 2009(2):93-102.

[28] 陶艳兰. 世上只有妈妈好——当代城市女性的母职认同与实践[J].妇女研究论丛, 2013(6):87-96.

[29] 许琪, 戚晶晶. 工作—家庭冲突、性别角色与工作满意度 基于第三期中国妇女社会地位调查的实证研究[J].社会,2016,36(3):192-215.

[30] 杨慧, 吕云婷, 任兰兰. 二孩对城镇青年平衡工作家庭的影响——基于中国妇女社会地位调查数据的实证分析[J].人口与经济,2016(2):1-9.

[31] 边燕杰, 李煜. 中国城市家庭的社会网络资本[M]//清华大学社会学系.清华社会学评论:特辑2.厦门:鹭江出版社, 2000:17.

[32] 杨菊华, 李红娟, 朱格. 近20年中国人性别观念的变动趋势与特点分析[J].妇女研究论丛,2014(6):28-36.

[33] 张雷, 郭爱妹, 侯杰泰. 中美大学生性别角色平等态度比较研究[J].心理科学,2002,25(2):219-221.

[34] 陈友华, 苗国. 意料之外与情理之中:单独二孩政策为何遇冷[J].探索与争鸣,2015(2):48-53.

[35] 张丽萍, 王广州. 中国育龄人群二孩生育意愿与生育计划研究[J].人口与经济,2015(6):43-51.

[36] 李中清, 王丰. 人类的四分之一:马尔萨斯的神话与中国的现实(1700-2000)[M].陈卫,姚远,译.北京:生活·读书·新知三联书店,2000:138-193.

[37] 朱楚珠, 李树茁. 计划生育对中国妇女的双面影响研究[J].人口与经济,1997(4):3-9.

[38] 穆光宗. 生育文化的现代化和生育控制机制的转变[J].中国人口科学,2000(3):23-30.

[39]吴莹,杨宜音,卫小将,等.谁来决定“生儿子”?——社会转型中制度与文化对女性生育决策的影响[J].社会学研究,2016(3):170-192.

[40] 郑真真. 从家庭和妇女的视角看生育和计划生育[J].中国人口科学, 2015(2):16-25.

[41] McDonald P. Sustaining fertility through public policy:the range of options [J].Population,2002,57(3):417-446.

[42] Barbara Hobson, Livia Sz. Oláh. Birthstrikes? Agency and capabilities in the reconciliation of employment and family[J].Marriage and Family Review, 2006, 39(3/4):197-227.

[43] 陈秀红. 影响城市女性二孩生育意愿的社会福利因素之考察[J].妇女研究论丛,2017 (1):30-39.

[44] 郑真真. 实现就业与育儿兼顾需多方援手[J].妇女研究论丛,2016(2):5-7.

[45] 马春华. 全面二孩时代的国家养育责任[EB/OL].[2017-09-12].http://www.cssn.cn/pl/pl_xskp/201605/t20160512_3007261.shtml.