基于谷歌图书语料库大数据的百年传播学发展研究*

■ 曾凡斌 陈 荷

一、引言

自传播学诞生以来,国内外学者对学科的发展提出过很多观点,其包括传播学的学科地位、传播学的研究反思①、传播学在研究方法上的整合方向②等等,关于传播学在中国的引入与发展,学者也进行了相关研究,如考察中国传播研究的史前史③、传播学引入中国知识生产领域的百年历史④等等。但是,这些研究大部分是基于有限书籍所得出的结论,缺乏大规模书籍的定量研究所得出的传播学发展的结论,因此可能得出来的观点,会因不同的研究者接触的书籍的数量和质量而不同。要解决这一问题,就必须依赖大数据方法。现在,基于大数据的词频统计技术为这一领域的探索提供了可能。

跟传统研究相比,利用大数据方法的研究依据的是全体数据,并以非结构化数据为主,其数据获取方式是非介入性的。大数据方法已逐渐渗透和影响到各个学科中,如语言学的研究⑤、政治学研究⑥、经济学研究⑦、教育学研究⑧、心理学研究⑨、社会学研究⑩、历史学研究、电影研究等,其中大数据应用于传播学研究的有如分析大数据时代下的新闻生产、广告营销、社会舆情分析与把握,利用大数据挖掘与分析技术研究新浪的高转发微博,对百度搜索词数据进行的数据价值挖掘等,但是相关的研究多集中于大数据时代的思维方法、哲学基础、隐私保障转变、舆情监测等方面,其利用大数据来分析传播学学科发展的并不多。为此,本研究利用谷歌语料库千亿量级的大数据,通过对传播学关键词的词频分析来初步展示百年传播学发展历程中的特点。本研究的意义是通过大数据的非介入数据,为我们提供一个学科的相关关键词的历时发展。同时,本研究也是我国传播学领域利用谷歌语料库这一大数据工具来分析传播学学科发展的首次尝试。

二、研究方法

本研究的数据来自谷歌图书(Google Books)的语料库的2012版,该语料库拥有1500年以来的约811万种印刷图书、8613亿单词。表1展示了该语料库的主要构成:

表1 谷歌图书语料库的构成(2012年第2版)

为实现基于全文检索的词频统计,该语料库采用了词汇连续语音识别中的“n-gram”算法模型对语料库中海量文本进行切分、断句。图书是承载人类知识、观念和思维的最主要的载体,因此,只要图书语料库具有足够的代表性,就可以认为一个词汇在图书中出现的频率,能够近似地反映这个词汇及其相关意蕴的知名度、关注度、影响力等。国外已经利用谷歌图书语料库进行了多项研究,在国内,陈云松(2015)基于谷歌语料库,对19世纪中期以来社会学的发展进行了研究;陈云松、吴青熹等(2015)还通过谷歌语料库对近三百年中国城市的国际知名度进行了分析。这些研究,为我们从新的角度观察学科发展史和探索传播学领域的大数据应用提供了启示,为此,本研究也使用谷歌图书语料库的2012版对传播学的相关关键词进行词频统计分析。

具体来看,本研究利用谷歌图书语料库对传播学学科关键词进行检索统计,获得这些关键词一百多年的历年“词频比例”。所谓“词频比例”,指在某个时间跨度内的具有较好代表性的语料库中,样本书籍中出现的次数与样本书籍中全体单词总量的比值(因为考虑到每年书籍总量不一),其可以代表关键词在该时段内的知名度、关注度、影响力。在任何一个年份,关键词词频比例越高,就表明其在全社会的使用和提及程度越高,其知名度、关注度、影响力就越高。考虑到书籍出版年份越靠后,进入书籍中数字符号等非词汇性内容越多,因此采用关键词出现频数除以英语单词“the”的出现频数来计算年度词频比例。

本研究采取的检索词的设计主要基于谷歌图书语料库的英语库,之所以采用英语库,我们从表1可见,英语库的书籍量约454万,占总语料库的书籍量的55.96%,词汇量约4684亿,占总语料库的词汇量的54.35%。因此,英语库在八种语言构成的语料库中书籍量和词汇量都在一半以上,具有最高的比重。本研究的检索方向分为5类:学科轨迹、名家大师、理论发展、领域热点以及中国传播学,因为这几个方向几乎囊括了学界所关心的传播学发展的几个重要维度。至于关键检索词的设计,本研究主要参考了童兵、陈绚主编的《新闻传播学大辞典》(2014)、程曼丽、乔云霞主编的《新闻传播学辞典》(2012)、赛弗林·坦卡德等主编的《传播理论起源、方法与应用》(Seffrin Tanzania-Calder,2000)、施拉姆、波特主编的《传播学概论》(Schramm,Potter,1984)、郭庆光主编的《传播学教程》(1999)等辞书和教科书,这些国内外经典的传播学辞书和教科书,为我们进行准确、全面的检索提供了一个基础。而之所以采用辞书与教科书作为关键词选择依据,是主要因为辞书和教科书本身对学科的总体发展有比较清晰的梳理,其章节、条目为关键词检索提供了很好的选择基础。

本研究具体的检索过程如下:首先确定每一检索方向分别需要检索的关键词,再按照检索关键词的英文分别在https://books.google.com/ngrams上进行检索,其时间跨度为1900年到2008年,检索之后将结果截图保存下来。最后一个步骤是,根据词频比例图,联系相关的材料进行分析,得出分析结果。在检索的过程中,对关键词的非核心部分进行了取舍,以确保检查结果的精确性。另外,我们对词频比例曲线图进行了2年平滑处理,以确保其以更好的视觉效果呈现出来。举例来说,以1980年为例,经过平滑处理后,该年份的数值为它与前后两年原始数据一共5年的平均值(1978、1979、1980、1981和1982年的均值)。

三、百年传播学发展与其他学科发展的对比分析

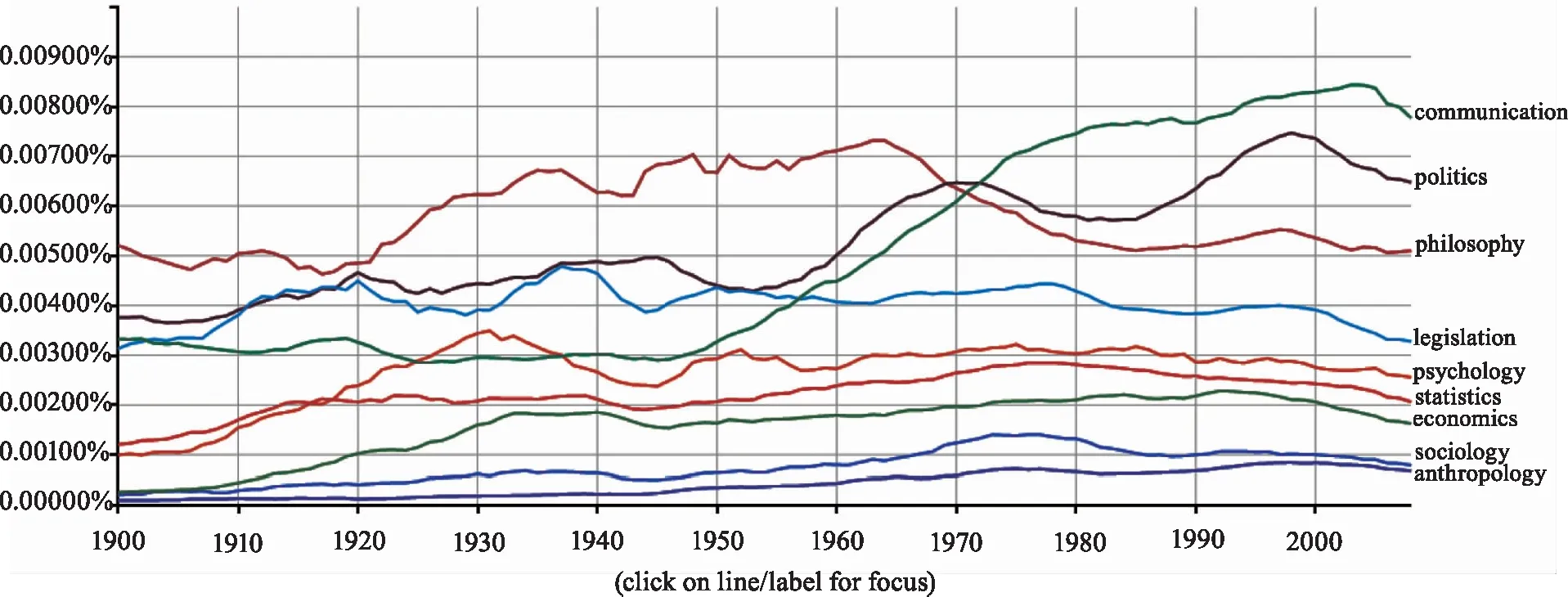

本研究首先分析“传播学”(communication)这一最重要的学科关键词自1900年到2008年在英语书籍中的出现频次。为进行对比,本研究同时对“社会学”(sociology)、“哲学”(philosophy)、“经济学”(economics)、和“心理学”(psychology)、“人类学”(anthropology)、“政治学”(politics)、“法律”(legislation)、“统计学”(statistics)等八个学科进行同步检索分析,图1的横坐标是1900—2008年的时间轴,纵坐标是关键词的词频比例。

从图1可见,在100年来的英语书籍中,“哲学(philosophy)”的词频比例总体上保持在0.006%上下,也即十万分之六。与其他社会科学门类相比,哲学词频出现更早、占比更高,并在20世纪60—70年代达到顶峰。这个时候的西方世界出现了罗伯特·诺奇克(Robert Nozick,1938—2002)、卡尔·波普尔(Karl R.Popper,1902—1994)、雅克·德里达(Jacques Derrida,1930—2004)等富有影响力的哲学家。“社会学”(sociology)、“经济学”(economics)、“心理学”(psychology)、“统计学”(statistics)在这一阶段均保持平稳发展的态势。其中“心理学”(psychology)一词出现的频率约在0.003%上下浮动,高于“社会学”(sociology)的0.001%和“经济学”(economics)的0.002%。

跟其他学科相比,“传播学”(communication)在这个时期一直保持较好的发展态势。尽管在1970年之前,保持在0.003%的词频比例,低于“哲学”(philosophy),但是,在1960—1980年这一阶段已呈现迅速增长的态势,到了1970年之后,甚至超过了“哲学”跟“政治学”的词频比例,已达到了0.008%。

出现这一现象的原因可能是媒体对社会的影响越来越大。在20世纪60年代,加拿大的传播学者麦克卢汉受到英尼斯关于媒介传播力的影响,提出媒介决定论和“地球村”的概念。之后,随着大众传播媒介的更新换代,世界之间的联系越发紧密,尤其是互联网的出现和发展,使“地球村”的预言成真。另外,值得注意的是,“政治学”(politics)的词频比例曲线图的发展态势跟传播学密切相关,这说明了传播学科与政治学科的关系越来越密切,这可能归结以下几种原因:传播学研究的舆论对政治产生越来越重大的影响,政治选举离不开传播的宣传与沟通,当前,“政治传播化”以及“传播政治化”已成为一种发展趋势。

图1 各学科名称的词频比例曲线(1900—2008年)

四、百年传播学发展的名家分析

根据传播学的学术思想发展史,本研究对传播学领域比较知名的20位西方传播学家的英文全名进行了搜索。图2显示的是词频比例曲线总体水平比较高的前8位。他们分别是:查尔斯·霍顿·库利(Charles Horton Cooley)、沃尔特·李普曼(Walter Lippmann)、库尔特·勒温(Kurt Lewin又译为卢因)、哈罗德·拉斯韦尔(Harold Lasswell)、威尔伯·施拉姆(Wilbur Schramm)、马歇尔·麦克卢汉(Marshall McLuhan)、卡尔·霍夫兰(Carl Hovland)、蒂奇纳(P.Tichenor),从图2中我们可以得出如下结论。

1.传播学著名学者的影响力集中表现在20世纪50年代以后

从图2中可以看出,传播学奠基人库尔特·卢因、哈罗德·拉斯韦尔、卡尔·霍夫兰的影响力集中表现在20世纪60—90年代。这些学者对传播学现象给予了较多的研究,对传播学的产生做出了极大的贡献。

图2 百年传播学大师的词频比例历史曲线(1900—2008年)

这些学者之所以产生影响,有几个共同点。首先在于他们都有较富裕的家境,较丰富的学识,进入最好的大学,广泛涉猎欧美不同学科。其次,他们都在中年时期改变事业生涯,从他们自己熟悉的研究领域转向传播研究。例如,卢因是著名的社会心理学家,曾经以人类行为场理论著称。拉斯韦尔一生勤勉耕耘,共发表了600万字以上的学术文章,内容涉及政治学、社会学、宣传学和传播学等许多领域。最后,这些学者大都在大学从事教学与研究工作,出版了有关专著。在他们的传播研究中,都着重态度、行为改变的效果研究。正是这些推动了传播学的产生,确定了传播研究的某些方向,积聚了研究力量,为传播学进一步发展打下坚实的基础。

另外,也要看到,这些传播学著名学者的影响力大部分在20世纪90年代也慢慢降下来了,也就是说,可能是逐渐出现新的替代的传播学者,而这些新的学者是哪些人,则需要未来的研究进一步挖掘。

2.出现了影响力持续长久的学者

从图2可以看出,美国新闻评论家和作家李普曼是传播学史上具有重要影响的学者之一。他的词频比例曲线平均有0.00004%,最高在1960年前后,达到0.00007%。李普曼1889年出生于美国,他很早就注意到了大众传播对社会的巨大影响,并在宣传分析和舆论研究方面享有很高的声誉,其著作中最为著名、流传最广的是1922年出版的《公众舆论》。这一著作问世以后,得到了美国乃至资本主义世界的新闻学界和政治学界的极大推崇。许多美国大学的新闻传播院校一直将它的有关章节作为教材编入新闻传播学的教科书。美国传播学教授韦尔伯·施拉姆曾把李普曼奉为美国新闻传播学的奠基人之一,并把《公众舆论》列为新闻传播学的奠基作品。李普曼在其《公众舆论》中引自柏拉图《理想国》的“洞穴影像”隐喻,即人们头脑中的图景由何而来的问题,引致了后来议程设置理论的提出与验证。议程设置理论是传播学最重要的理论之一,所以这也可能是《公众舆论》以及其作者李普曼影响力长久不衰的原因。

麦克卢汉也是一位影响力持续长久的学者。他的词频比例曲线从20世纪60年代开始上升,在20世纪70年代达到顶峰0.00004%,之后一直保持在0.000025%左右,持续至今。麦克卢汉对传播的媒介进行了独特的探索。他试图从艺术的角度来解释媒体本身,而不是用实证的方式来得出结论。1951年,麦克卢汉第一本专著《机器新娘》出版,但没有产生多大的影响。直到六十年代初,他的两本著作出版:《古登堡星系》(1962)、《理解媒介》(1964),才在人文学科领域引起强烈震撼。《理解媒介》这本著作之所以引起世人的关注,主要有以下原因:一是麦克卢汉提出来的新颖的学术观点,其中包含有媒介观、传播观、社会观等;二是他的研究方法和西方科学研究、实证研究的传统背道而驰。三是麦克卢汉促使了传播学的研究从传播内容、传播效果等研究转向关注传播渠道的研究,而传播渠道的发展,恰恰是最近这几十年最引入瞩目的发展。

3.传播学中的集大成者施拉姆的词频比例曲线没有与其影响力成正比

在传播学史中,威尔伯·施拉姆是传播学科的集大成者和创始人,被称作“传播学鼻祖”“传播学之父”。他把美国新闻学与社会学、心理学、政治学等其他学科综合起来进行研究,在前人研究的基础上,归纳总结,修正使之系统化、结构化,并创立传播学。

但是,表现在词频比例曲线上,并没有与施拉姆的影响力成正比。其原因可能是,施拉姆还仅限于挖掘前人和他人的传播研究成果,并加以整理,使之系统化,并没有提出开创性的传播学理论,其贡献更多在于传播学建设的行动上。

尽管如此,作为传播学的集大成者,1949年,施拉姆编辑了一部《大众传播》的书,收录了政治家、心理学家、社会学家、语言学家以及许多其他学科的专家对传播的论述,被视为传播学的第一部权威性教科书。1956年,施拉姆参与撰写的《报刊四种理论》一书出版,立即在西方的新闻传播界和学术界引起巨大反响,当时被誉为新闻与传播研究方面的经典之著。而施拉姆的《报刊四种理论》在下文的分析里,则显示了很高的词频曲线,也就是说,施拉姆的影响主要体现在《报刊四种理论》,而他的其它书籍相对来说可能没有很大的影响。

五、百年传播学发展中的传播学理论

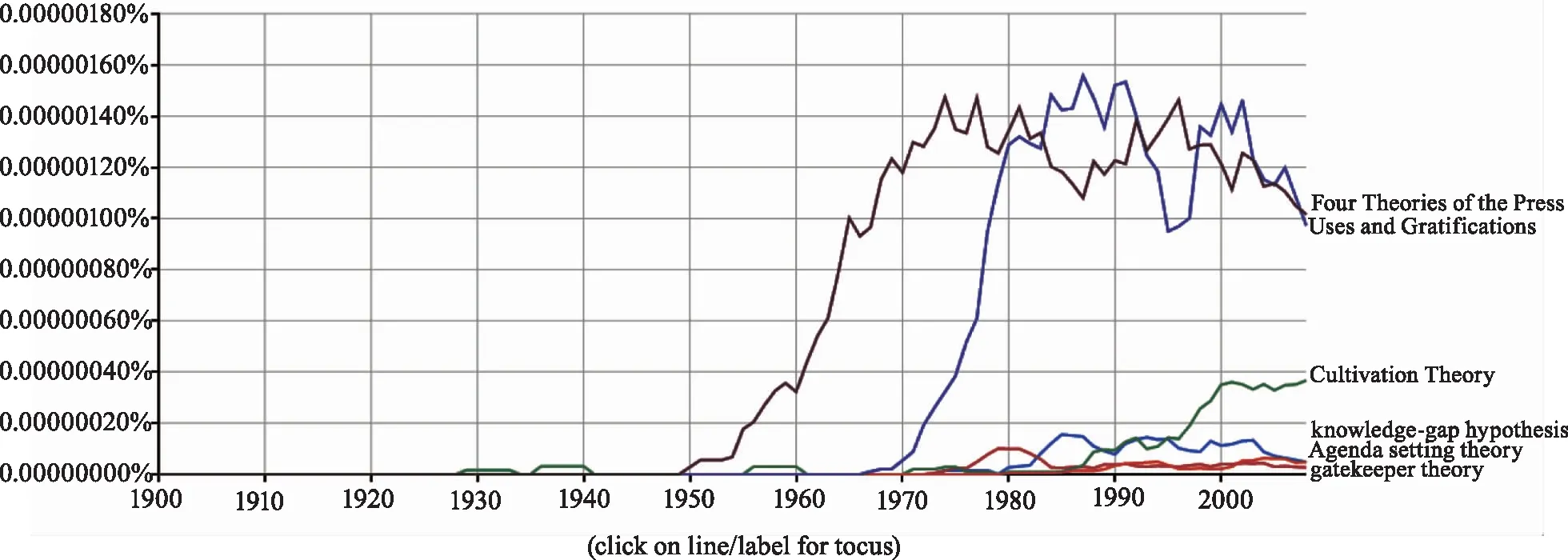

本研究通过对经典传播学理论关键词的词频分析,了解传播学的直接成果对社会的影响和变迁。在图3中,本研究集中展示了七种理论的词频曲线:使用与满足理论(Uses and Gratifications)、把关人理论(Gatekeeper theory)、涵化理论(Cultivation Theory)、知识沟假设(Knowledge-gap hypothesis)、议程设置理论(Agenda setting theory)、报刊的四种理论(Four Theories of the Press)、地球村理论(global village)。从图3、图4中本研究归纳出如下几个现象:

1.传播学理论从提出到成型、成熟再到式微有一个生命周期

从图3、图4可以看出,传播学理论集中兴起于20世纪60、70年代。而在70年代之后,词频比例显著上升,表现最明显的是报刊的四种理论和使用与满足理论,达到0.0000015%。这表明传播学的主要理论在20世纪70年代之后得到广泛传播。从图中还可以发现,一个传播学理论从提出到成型、成熟再到式微有一个生命周期。传播学主要理论的提出到成型在20世纪60年代到80年代,而今的传播学理论处于成熟期,所以我们还不能看出理论衰退所需的时间。具体分析以下几个理论来看。

图3 传播学理论的词频比例历史曲线1

图4 传播学理论的词频比例历史曲线2(1900—2008年)

报刊的四种理论(Four Theories of the Press)由美国伊利诺大学教授威尔伯·施拉姆(Wilbur Schramm)、弗雷德·西伯特(Fred S.Siebert)和西奥多·彼得森(Theodore Peterson)于1956年出版的《报刊的四种理论》一书(Four Theories of the Press)中提出来。书的作者认为,世界各国的新闻传播制度与其社会政治制度是一脉相承的,基本上可以分为四种。即:集权主义理论、自由主义理论、社会责任理论、苏联的共产主义理论。

使用与满足理论(Uses and Gratifications)首次提出的时间是1974年,由E·卡茨在其著作《个人对大众传播的使用》中提出,是传播学领域关于大众媒介的效果与使用的理论,用以研究媒介和受众的关系。该理论是站在受众的立场上,通过对受众对媒介的使用动机和获得需求满足的分析,来考察大众传播给人类带来的心理和行为上的效用。使用与满足理论的产生是传播研究史上的一个重要转折点。互联网出现之后,使受众的主体性得到了张扬,“使用与满足”现象表现得愈加明显。

2.总体上来看,传播学理论发展势头良好

从图3、图4可以看出,传播学理论的词频比例曲线总体上是不断上升的,而且曲线一直在上扬,没有下降的趋势,这说明从总体上来看,传播学理论的发展势头良好。由此笔者推测,传播学将在现代社会的发展历程中起到越来越重要的作用。

现代社会的发展日新月异,传播学的发展也与时俱进。传播理论与经济发展、公共关系、广告经营研究、传播技术、媒介使用研究等的关系越来越密切,形成了一系列新的研究主题。另外,随着传播技术手段的更新,有很多学者投入到了多媒体技术与新闻传播网络化进程、电子传媒的数字化趋势、新媒介对大众传播的影响等方面的研究。虽然研究理论的方向日新月异,但是原有的传播学理论依然产生着重要影响。

六、百年传播学发展的研究领域分析

一般来说,传播学的研究领域主要包括五个方面,分别是:控制分析(control analysis)、内容分析(content analys)、媒介分析(media analysis)、受众分析(audience analysis)、效果分析(effect Analysis)。利用数据库进行检索之后,得到词频曲线如下图所示,从图中可以得出以下结论。

图5 传播学主要研究领域词频比例曲线1(1900—2008年)

图6 传播学主要研究领域词频比例曲线2(1900—2008年)

1.传播学中的内容分析占据绝对主导地位

从图5来看,内容分析的词频比例曲线遥遥领先,在0.00007%附近上下徘徊,其他四个研究领域均在0.00001%以下。所以说,内容分析在传播学主要领域中是占据绝对主导地位的。

内容分析始于第二次世界大战期间的军事情报研究,在情报战中成效显著。战后,新闻传播学、政治学、图书馆学、社会学等领域的专家学者与军事情报机构一起,对内容分析法进行了多学科的研究,使其应用范围大拓展。内容分析法在媒介的各个领域中被广泛采用,它可以有效分析媒介的传播内容,是媒介研究的强大工具。内容分析法作为媒介效果研究的一部分,可以描述传播内容,检验对信息特征的假设,把媒介内容与现实世界进行比较,评估社会中特定群体形象。

不过,由于内容分析也是社会学研究方法的一种重要方式,这里的内容分析也有可能是其他学科使用这种方法所带来的。例如:陈云松的研究就将内容分析当作社会学研究方法来研究,并发现内容分析是一历史悠久的研究方法,并且超过其他社会学研究方法。

2.媒介分析、效果分析、受众分析、控制分析的各自比例

除了内容分析领域之外,其他四个领域的研究词频比例曲线均在0.00001%之下,较为趋同,并且有缓慢上升的趋势。

媒介分析是传播学研究传统的五部分内容之一,但也是常常被忽视和被混淆的部分。近代以来,媒介更迭日新月异。15世纪出现了印刷书籍,17世纪出现了定期报纸,18世纪出现了杂志,19世纪中期出现了便士报等。19世纪末到20世纪中期,又出现了电影、唱片、广播、电视等新媒介。到了20世纪后期,出现了卫星、有线电视、数字媒介、网络媒介等。因此,媒介研究,既可以进行宏观研究,也可进行微观研究。

效果分析兴起于20世纪初到30年代末,认为大众传播具有极大的影响力,其代表观点有子弹论、魔弹论和皮下注射论;20世纪40到50年代,社会调查法和心理实验法普遍应用于传播学研究,这时的代表观点认为大众传播的效果是有限的;到了20世纪70年代,有限效果观和理论框架受到了批评,这时提出的观点有议程设置假说、沉默的螺旋理论、知识沟和培养分析等;20世纪90年代以来,媒介技术飞速发展,学者主要探讨媒介技术对社会发展的推动作用以及对社会产生的影响。

传播学兴起之后,受众研究应运而生。受众是大众传播媒介产品的消费者,它是传播活动的目的地,是传播内容的归宿,同时它又是传播活动的积极参与者,没有受众的参与,传播活动就不完整。关于受众的理论主要有个体差异论、社会类别论、社会关系论、文化规范论等。从图6可以看出,20世纪90年代至今,互联网的发展使受众研究得到越来越多的关注,很多学者聚焦多屏互动时代下的受众研究。

控制分析是传播学五大研究领域中容易被忽视的一个领域,但是任何传播都不可避免地与控制机制相联系。不管是主动地施加控制还是被动地接受控制,传播者都处于各种控制网络的交汇点。

从整体上来看,在五个传播研究领域中,词频比例分析显示:内容分析>受众分析>媒介分析>效果分析>控制分析。

七、百年中国传播学的发展

为了分析大数据中的中国传播学,在谷歌语料库中输入“Chinese communication”进行检索,得到下面图7。

图7 中国传播学词频比例历史曲线(1900—2008年)

图7的检索结果表明,英语世界第一次规模性地提及“中国传播学”(Chinese communication)是在1921—1942年之间。学者姜飞认为,中国的传播学研究历经三次浪潮。第一次是从1950年到1982年,弄潮儿是早期留学国外或者访问美国后在国内定居的中国学者。第二次是1982—1997年。因为施拉姆的来访掀起中国传播学研究的第二波高潮,以施拉姆及中国社会科学院新闻研究所的一批学者为领军人物,并汇合其他高校教师的学者群体。当前,我们正身处第三次浪潮,从20世纪末到现在。不过,刘海龙则持有不同的看法,他分析认为,早在20世纪初期,社会学和新闻学已经对传播有了关注与研究。他指出,杜威、帕克的访华让中国学者早在20世纪二三十年代便知道了芝加哥学派关于传播的研究。通过人员交流与翻译,库利、李普曼、拉斯维尔等人的理论都曾被中国学者熟知。此外,孙本文、高觉敷、梁士纯、季达等还做过传播研究。

语料库显示出的结果与刘海龙的分析相吻合。我们尚不清楚检索到的具体书籍以及相关短语基于上下文的准确含义,但该发现有可能使中国传播学发轫时间的历史锚定提前。针对词频比例曲线图的发展态势,结合刘海龙的观点,我们对1921年到1942年中国传播学的发展进行具体分析如下:

早在20世纪早期,美国芝加哥学派的代表人物杜威就到过中国,在1919年9月至1921年7月这段时间,杜威在中国的11个省份,进行了200多场的演讲。在那个时候,《杜威五大演讲》这本书印刷了13次,进行了广泛传播。此外,在1932年9—12月,帕克在燕京大学社会学系讲课。帕克主讲了《社会学研究》,以及《集合行为》。在这两门课程中,涉及到了群众与公众的区别、新闻对群体意识的影响、公众意见的形成原理等大量当代政治传播的研究话题。

当时这些学者表达的关于传播的观点,主要影响的领域是社会学,而不是中国的新闻系,所以,当时我国的社会学者就出版过一些关于传播方面的论著。例如,社会心理学史专家高觉敷于1941年出版编著《宣传心理学》。中国社会学的奠基人之一孙本文(1892—1979)在1925年所著的博士论文便是《美国媒体中的中国:揭示出的美国对华公众意见的基础及趋势》。

遗憾的是,这一历史在1952年中断,当时包括传播学在内的这些社会学科被视为“帝国主义侵略中国的辅助工具”。所以,对于“传播”研究的知识在我国出现了断层。

图8 各国传播学词频比例的历史曲线(1900—2008年)

接下来,我们观察一下20世纪以来,中国传播学在全球传播学研究中的位置,主要比较的对象包括北美的美国、加拿大、欧洲的英、法、德国和亚洲的日本。从图8各国传播学词频比例的历史曲线中,我们可以得出如下结论。

1.德国传播学在20世纪初—20世纪50年代的词频比例的历史曲线遥遥领先

从图10中可以看出,德国传播学在20世纪初—20世纪50年代的词频比例的历史曲线遥遥领先于其它国家,在1916年左右,德国传播学的词频比例历史曲线达到了0.0000044%左右的最高点。德国有着悠久的新闻传播历史,早在1615 年,艾莫尔(E.Emmel)创办的《法兰克福新闻》周报就被视为德国,也是世界上最早的“真正的报纸”。1890 年以后,由于俾斯麦逝世和新皇帝上台,德国获得相对自由的出版环境。19 世纪末20 世纪初德国的新闻传播业得到了一定的发展,1914 年全国已有报纸2200 种。1918 年11月民主革命后,德国成为共和国。共和国时期新闻出版自由基本得到保障,德国的新闻传播业获得了一个短暂的全面发展的机会,报纸在1932 年达到4703 种,总发行量2600 万份,为当时历史最高记录。1933年1月,各种政党的报纸和杂志刊多达2700 种,这些事实也与德国传播学的词频曲线相符。相关研究指出德国的传播研究称为 Kommunikationswissenschaft(传播学),这门学科的学术源头是魏玛时期以至纳粹时期的 Zei-tungswissenschaft(报刊学/报刊理论),后来学界最后才用了Publizistikwissenschaft(大众传播学)替换了 Zeitung-swissenschaft(报刊学/报刊理论)。德国传播研究的历史与现状有两个角度:一是规范性的角度,或反思性的批判研究,最著名的就是法兰克福学派的诸位大家,霍克海默、阿多诺、马尔库塞以及哈贝马斯等人;另一个则是不太为人熟悉的描述性的角度,或科学化的定量研究,即对大众媒介及其行为的经验研究。也就是说,德国的传播学研究事实上比我们传播学界仅知道的批评学派要更广泛,更多层次,也正是如此,其词频比例才能遥遥领先,并且在20世纪50年代前还超过其他国家。

2.法国传播学、英国传播学的词频比例的历史曲线有相似的发展轨迹

法国、英国均在欧洲大陆上,是比邻而居的国家。从图8可以看出,法国、英国传播学的词频比例的历史曲线发展轨迹相似,在20世纪20年代、60—70年代分别有一个发展的小高峰。

20世纪60年代后期,英国兴起了批判传媒研究。最初,这一研究主要围绕两个大学的研究中心所采取的不同理论和学科立场展开。其中,伯明翰大学以文化研究为主,莱斯特大学以社会学和政治经济学为主,于是,“文化研究视角的大众传播研究”和“政治经济学的大众传播研究”成为了英国传播学研究的两大标签。“伯明翰学派”自伯明翰大学当代文化研究中心诞生,其又被称作“文化研究学派”,代表人物有理查·霍加特(Richard Hoggart)、雷蒙·威廉斯(Raymond Williams)和斯图亚特·霍尔(Stuart Hall)。其中最为著名的当属斯图亚特·霍尔的编码/解码模式。文化研究的思潮综合了大众传播效果研究的成果,既有批判的眼光,关注文化统治,又全面研究传媒文化的使用,给予了权力/文化关系问题新的理论解答,一直持续到20世纪90年代。而莱斯特研究中心则于20世纪60年代末的建立初期,进行的一个研究就采用了社会学的传统研究方法,通过量化和非量化的取样途径,以确凿的事实资料剖析了英国的报刊和电视因受其行业自身利益和逻辑的局限而对学生反对越战游行示威报道的失实和歪曲。此后,莱斯特研究中心的传媒社会学研究涉及诸多其他方面,包括传媒与教育、与第三世界国家的发展以及自然环境保护等之间的关系。其中,颇有影响的一例研究是对20世纪70年代初兴起的对青少年流行文化的社会学调查。

在法国,20世纪60年代以来,大众传播研究的一个标志性事件是大众传播研究中心(CECMAS)在巴黎高等研究实践学院成立。这是根据法国社会学家乔治·弗里德曼(Georges Friedmann)的提议建立的。在这之前,美国实证主义模式一直在法国占据主流席位。弗里德曼建立研究中心目的,是尝试打开一个具有法国本土特色的传播学研究路径。这条路以“结构主义”和“符号学”理论为基础。到20世纪70年代末之后,尽管社会关系的结构理论和其他所有宏大解释系统开始衰落,但是阿尔都塞、埃德加·莫兰、居伊·德波、福柯的重要思想还是为结构主义理论写下了令人惊艳的篇章,并引发后来以“符号学”和“文本分析”为视角的传播学研究谱系。

而对于美国传播学(America communication)的词频数量少的解释,应该是可能没有美国传播学这一说,美国认为自己的传播学就是全世界的传播学,因此就没有署上美国传播学的称谓,所以就显示出词频数量少。

3.中国传播学在2000年迎来词频比例曲线的高峰

中国传播学在2000年左右迎来词频比例曲线的高峰,达到0.0000005%。出现这一高峰的原因是,进入21世纪以来,在我国,传播学研究面临的环境发生了变化。具体结合当时的情况来看,全球化和中国加入WTO表明,中国社会要以更开放的姿态融入国际社会当中。从1998年就开始了广播电视村村通工程、卫星直播、数字化媒体、互联网的使用等传播活动,在这样的背景下,对中国社会的变革产生了更为直接的影响。从个人生活方式到意识形态的控制,再到各种关系层面的管理等,一些与网络传播行为相关的社会、政治、经济、文化事件不断发生,影响传播研究的社会生态境况越来越复杂,可以运用传播视角来研究的事物和现象也越来越丰富了。这个阶段,中国传播学研究比较突出的有两个领域,其一是以互联网为中心的媒介使用研究,其二是跨文化传播研究。

八、结论与讨论

当前,利用大数据的方法进行综合上述词频比例曲线图的分析,我们将所得到的结果总结如下所示:

1.与其他学科相比,传播学的发展影响不断扩大

对一个学科的学术地位进行判断时,除了要看它内涵的拓展和学科吸纳力外,关键还要看它与其他学科的关系以及对未来社会发展的影响。传播学是一门极具生命力的学科,它一经产生与确立,便以极其旺盛的生命力和前导性、显要性、实用性的学术特色跻身于当代丰富多彩的学科之林。

传播学萌芽于20世纪早期,最开始的时候,吸纳了政治学、社会学、心理学、人类学等各个学科的研究方法,形成了自己的一套研究体系。在40年代之后,有了进一步深入的发展。到了20世纪50年代,传播学的两大学派开始形成,这两大学派拥有不同的研究观点和研究视角,使传播学的研究遍地开花。20世纪80年代以后,传播学体系渐渐趋于成熟。由于传播学具有极大的兼容性跟开放性,很多学科都受其影响,这也进一步丰富了传播学的学术地位和学术内涵,使传播学的发展影响日益壮大。

在经济、科技、文化都快速发展的当代社会,传播学所带来的影响是其他很多学科无法达到的。传播学的发展能推动传播技术的进步,促进知识经济迅猛发展,还有助于发展和改进大众文化。所以,无论是从学科内涵的拓展还是从其对未来社会的影响来看,传播学的学术地位正在日益提升。

2.李普曼的学术地位应该在传播学历史发展中加以重视

从词频比例曲线图可以分析得出,美国新闻评论家和作家李普曼是传播学史上具有重要影响的学者之一,所以,李普曼的学术地位应该在百年传播学的历史发展中加以重视。李普曼是一位深受实用主义思想影响的非学院派的思想大师,他的学术思想,特别是关于传播学的思想,对传播学本身的创立和发展都产生了不可替代的作用,回顾其学术生涯,他所提出的传播学理论影响深远,其中,比较有代表性的包括议程设置理论、拟态环境、新闻和民主等等。黄旦教授说过,应该从传播观念及其研究的角度,为李普曼添加一个座位,置于芝加哥学派和四个先驱者之间,构成芝加哥学派、李普曼到拉斯韦尔等的历史链条。李普曼在新闻传播领域研究最多的问题是新闻、舆论、自由。他在继承前人民主、自由观点的基础上,结合自己的新闻实践对现实的民主、传播进行了批判,并提出了一系列影响深刻的新思想和新观点。李普曼作为时代造就的大师级人物,在传播研究领域的确做出了不可磨灭的贡献,所以其学术地位应该加以重视。从这个角度来看,在传播学的教科书上,我们就不能只提四大先驱,而应将李普曼做重要的介绍。

3.麦克卢汉的学术地位影响也要加以重视

麦克卢汉也是一位影响力持续长久的学者,所以,麦克卢汉的学术地位影响也要加以重视。20世纪60年代中期,麦克卢汉凭借《理解媒介》这一由无数神谕般的格言警句构成的论说文集而声名远播,并被当时的大众传媒吹捧为“自牛顿、达尔文、弗洛伊德、爱因斯坦和巴甫洛夫以来最重要的思想家”。其声誉在到20世纪60年代后期达到顶峰。但进入70年代以后,他很快就风光不再。90年代中期以后,随着信息高速公路的迅猛发展,他又获得了新生,并被谥为网络时代的“先知”。尽管这次复活在形式上确立了他的当代思想大师地位,但是,关于他的思想贡献、学术影响和思想效应,人们依然众说纷纭、难下定论。

不过,从词频比例曲线来看,麦克卢汉的影响却经久不衰,特别21世纪以来,在信息化、全球化进程日益加速的当下,他提出的“媒介即讯息”“地球村”“媒介是人体的延伸”等论断,以及他对电子时代和赛博空间的诸多预言,一个个变成了现实。麦克卢汉的学术观点富有洞察力和生命力。认真研究和对待麦克卢汉的思想遗产,必能大有益于我们进一步正确把握和运用信息传播技术,使之更好地为当今世界服务。

4.需要继续挖掘1921年到1942年中国传播学的发展和影响

通过上百年的不同国家的传播学发展的词频分析,对于我们理解传播学在不同国家的发展的兴衰有了更好的认识。中国人民大学的刘海龙的研究认为,早在20世纪初期,社会学和新闻学传统已经对传播有了关注与研究。他指出,杜威、帕克的访华让中国学者早在20世纪法二三十年代便知道了芝加哥学派关于传播的研究。通过人员交流与翻译,库利、李普曼、拉斯维尔等人的理论都曾被中国学者熟知。此外,孙本文、高觉敷、梁士纯、季达等还做过传播研究。但由于历史的原因,这一关于“传播”的研究出现了断层。后来,李彬和刘海龙指出中国传播学的第一次引进是在 20 世纪初,主要是芝加哥学派的传播研究范式并涉及美国的宣传研究、民意测验、公共关系以及早期的说服效果研究,杜威访华(1919—1921)、罗伯特·帕克在燕京大学任教(1932 年 9 月至 12 月)均为代表性事件。这些观点与中国传播学词频比例曲线图相呼应,所以,我们认为,今后应该不断挖掘1921年到1942年中国传播学的发展和影响,以丰富这段时期的“传播学”研究,弥补这一断层。

尽管通过谷歌图书语料库的大数据分析,本研究发现了百年传播学的很多有价值的观点,不过,本研究还是存在以下局限。

1.检索数据单一

由于资源的限制,目前的研究,一方面仅为百年书籍的检索,缺少对期刊的检索。虽然书籍的覆盖面比学术期刊广泛,而且学术期刊的发展、成熟本身要比书籍晚得多。但是如果缺少了对期刊的检索,研究在数据规模的完整性、科学性方面依然会存在偏差。另一方面,本研究仅使用了谷歌图书语料库的数据库进行检索,并没有利用其他书籍检索办法进行交叉对比分析,所以在方法上依然存在不足之处,还待进一步完善。

2.缺乏与其他传统研究方法的配合

大数据应用并不是颠覆现有的社会科学的研究范式,大数据并不是一个万能药或者能够替代传统社会科学研究中的各种方法。上百年形成的抽样调查、内容分析、深度访谈等方法仍然在大数据应用中有其独特的作用与意义。因此,大数据应用需与这些社会科学的研究方法结合起来,才能使相应的研究具有更到的信度与效度。本研究是通过谷歌图书的语料库的大数据来进行检索分析,使我们获得以前没有得到过的学科图像的发展脉络,但是由于缺乏其他可以配套的信度、效度比较高的传统研究方法的分析,目前还没有办法对语料库检索分析所得出来的结论进行更多的交叉验证。只有将大数据跟原有的传播学研究方法结合起来,才能使得不同方法互相弥补缺陷,互相验证结论,交叉对比发现问题等。

3.部分检索的精度仍然需要加强

由于谷歌图书的最新语料库并没有更多的高级搜索,因此在部分检索的精度就难以体现出来,例如,传播学领域研究中的内容分析如何从其他学科中分离出来,美国传播学的学科发展应该如何检索等问题,还需要进一步的分析研究,才能提高其检索精度,从而真正的反映百年传播学的学科发展,也为其他学科发展的检索提供一个样本。

注释:

①胡翼青:《传播学学科地位的再认识》,《南京大学学报》,2000年第5期。

②陈力丹:《新闻传播学:学科的分化、整合与研究方法创新》,《现代传播》,2011年第4期。

③刘海龙:《中国传播研究的史前史》,《新闻与传播研究》,2014年第1期。

④李彬、刘海龙:《20世纪以来中国传播学发展历程回顾》,《现代传播》,2016年第1期。

⑤JB Michel,KS Yuan,AP Aiden,A Veres,MK Gray….QuantitativeAnalysisofCultureUsingMillionsofDigitizedBooks.(2015-03-09).Science.2011.331(6014).pp.176-182.

⑥Thomas Chadefaux .EarlyWarningSignalsforWarintheNews.Journal of Peace Research.2014.51(1).pp.5-18.

⑦刘涛雄、徐晓飞:《大数据与宏观经济分析研究综述》,《国外理论动态》,2015年第1期。

⑧张燕南、赵中建:《大数据时代思维方式对教育的启示》,《教育发展研究》,2013年第21期。

⑨朱廷劭、汪静莹、赵楠、刘晓倩:《论大数据时代的心理学研究变革》,《新疆师范大学学报(哲学社会科学版)》,2015年第4期。

⑩罗玮、罗教讲:《新计算社会学:大数据时代的社会学研究》,《社会学研究》,2015年第3期。

(作者曾凡斌系暨南大学新闻与传播学院副教授;陈荷系暨南大学新闻与传播学院硕士研究生)