纪录片新方法:第一人称画外音叙事*

■ 邵雯艳 倪祥保

作为明显出现于社会现实题材纪录片创作中的一种新方法,“第一人称画外音叙事”指纪录片中主要人物的自我讲述以类似画外音方式被使用,它一方面与同步放送的画面内容不构成同期声关系,另一方面也不具有“画面+解说”中,画外音解说词通常有创作者写作、播音员录播的属性。其中所谓第一人称及叙事,重在强调纪录片主要拍摄对象自己进行的叙事讲述。其中所谓画外音,既不是内心独白式的,也不同于一般“画面+解说”的旁白式的,而是片中主人公亲自进行的非同期声叙事(所以也可命名为“第一人称非同期声叙事”)。这样的“第一人称画外音叙事”,在具有较好记录属性及一定画外音效果的同时,有利于较快完成拍摄制作并具有不错的传播效果,但是也有把握不当,容易导致或陷入摆拍的危险。

一、从“隐性访谈”发展而来

本文所说的访谈,特指对纪录片主要拍摄对象的访谈——如在纪录片《我是艺考生》中对那些艺考生的访谈,《中国人的活法·当我年老时》中对那些老年人的访谈……就表象来看,“第一人称画外音叙事”与纪录片“画面+解说”有点像,仔细分析,它本质上是对纪录片主要拍摄对象访谈而来的叙事讲述,其方法与纪录片“隐性访谈”相关。

“隐性访谈”是笔者之一倪祥保在评论纪录片《西藏一年》时首次提出来的:“被称为观察性纪录片的《西藏一年》,其实也不是只有客观观察的‘跟拍’而已,其中不仅有大量的‘真实电影’式的访谈(只是其在片中的表现大多非常隐蔽,可称之为‘隐性访谈’)拍摄……”“所谓‘隐性访谈’,是指删去了拍摄者的现场提问声像内容而只留下被拍摄对象回答声像内容的处理,这可以使受访者的被动回答看起来就像是一种主动的自我陈述,从而抹去创作者介入人物事件的明显痕迹。”①之后,倪祥保又指出:“纪录片《西藏一年》在使用‘隐性访谈’手法进行‘询问’的时候,即主动地介入拍摄人物事件现场的时候,总是特别注意让那些介入非常自然而然地顺着人物事件而来,完全随着人物事件本身的发展而去,从而显得与跟踪拍摄所得到的人物故事浑然一体,使人觉得特别亲切在即、感同身受。”②对于“隐性访谈”的主要意涵,需要补充的是,纪录片中属于因“隐性访谈”而讲述的内容,一般都完全符合即时画面情景,话语比较直接简单,说话时间较短,所以给人的感觉好像是片中人在没有被提问的情况下自己直接讲出来的,能够给人以更强的现场真实感。在纪录片《内心引力》最初讲述把文翰相关故事的时候,有如下一段“第一人称画外音叙事”:

从毕业到成都,已经第4年了。我热爱旅行生活,热爱各种不同的味道。为了方便寻找农村食材,我学会了开车,又学会了四川话。我想把旅途中的喜悦与美味和大家一起分享,过上以兴趣为工作的生活,于是我拿着三千五百块钱作为启动资金开了一家食材网店,希望能找到地道安心的美味佳肴……

把文翰讲述以上内容时,画面中的他绝对不在讲话,也就是说,那些讲述内容其实是需要有访谈因素介入后才可能出现的,只是访谈者的访谈行为没有被呈现出来。这种有实际访谈行为及过程,但是不出现访谈者及说话,只出现被访谈者及说话的“第一人称画外音叙事”,与“隐性访谈”的做法基本一致。正是由于它们事实上都有“隐性访谈”这个共同基础,因此我们完全有理由相信“第一人称画外音叙事”是不自觉地在“隐性访谈”基础上发展而来的,或者可以说是由“隐性访谈”转型升级而来的。

当然,“隐性访谈”和“第一人称画外音叙事”之间还是有较多的不同。它们的不同首先在于“隐性访谈”以纪录片中人物的现场同期声形态被直接呈现,而“第一人称画外音叙事”则将其转移到与其他画面组合之后以类似画外音方式呈现。其次,“第一人称画外音叙事”的访谈一般都不符合被访谈时的现场情景,即不可能像“隐性访谈”那样属于叙事进行时态的现场访谈,而是属于专门安排的单独访谈。这种专门安排的单独访谈通常需要事先充分沟通,具有话题比较广、内容比较多、时间也比较长等特点,与“隐性访谈”通常只说些许话的情形很不一样。

需要补充的是,当被访谈者的大量讲述内容都以严格的同期声、或者绝大部分都以同期声呈现的时候,就不怎么具有典型的“隐性访谈”效果,但是也没有构成“第一人称画外音叙事”。央视2016年播出的纪录片《山城里的“草根”橄榄球队》(上下集)中,球队创始人锋锋接受访谈讲述的内容很多,其相关内容被创作者分切后放在不同的地方使用,但是他在讲述不同内容(接受访谈)时的穿着打扮和时间、地点及画面光影效果都是一样的,完全没有处在进行时态的相关叙事场景。这样的情况也同时出现在对球队经理吴佩轩的访谈及相关内容的使用方面。他们看上去独自在讲述的那些同期声画面,被分开后多次使用,明显不能算是典型的“隐性访谈”,当然也没有构成“第一人称画外音叙事”。类似这种情况,本文以为应该看作是“非典型隐性访谈”。所谓“非典型隐性访谈”,画面上不出现访谈者身体,也不出现访谈者的提问声音,但是纪录片主要被拍摄对象面对空无一人的场景能讲述很多内容,显然已经完全没有“隐性访谈”那样的隐性效果,比如《中国人的活法》第一季之《90后指挥家》中那位指挥家的被采访讲述。诸如这种纪录片画面上既不出现访谈者身体及提问声音的“非典型隐性访谈”,其实可理解为是从即时而相对隐蔽的“隐性访谈”发展成“第一人称画外音叙事”之间的一种过渡形态。

二、主要特征、记录属性及传播效果

“第一人称画外音叙事”作为纪录片创作方法是新近出现的,但是它已经非常清晰地展现出一些主要特征,同时具有较好的记录属性及传播效果。

1.主要特征

纪录片中凡是属于人声的,无非这样两种:第一是片中人物的同期声说话,其次是播音员的画外音。所谓同期声,就是纪录片在拍摄相关人物时,将其在现场的动作和声音进行同步摄录,并且以保持其完全同步的方式进行客观呈现,使画面和声音具有不可分割的共时性,相互间完全融为一体。这样的声画关系,可以最大限度地保证实地拍摄的共时性真切,强化纪录片的现场纪实效果。所谓播音员的画外音,其说话内容和声音都是由创作人员写作,经录音后再进入剪辑及后期制作的,声音和画面内容完全没有现场的共时性联系。“第一人称画外音叙事”则与这两种情况都不一样。

除了前面论述过的与“隐性访谈”的不同,“第一人称画外音叙事”最为基本的特征之一应该是纪录片中主要被拍摄对象很自然地表达,以及自然带有的第一人称属性。以《内心引力》为例,其最初讲述So Life家居创始人吴永红去印尼寻找20世纪50年代老家具的时候,是非常地道的同期声片段。影片到6分44秒时,开始出现如下的“第一人称画外音叙事”:

做So Life家居,其实是我想要分享一些我在老木头里感受到的美的东西。我把这些1950年代的柚木家具,从印尼带回来,重新设计、修复,再对接镜头的需要……

影片开始呈现以上描述声音的画面,是吴永红背对观众的近景,他戴着口罩,并没有在叙述。在他说“我把这些1950年代的柚木家具……”时,近景画面中的吴永红是面对观众的,还戴着口罩,因为是正面近景拍摄,所以观众明确地看清楚他没说话。接下来的画面内容主要分成两部分,一部分是他的印尼朋友们在搬运家具,另一部分就是他在默默地寻找和观察老家具。在这段时间画面上的吴永红,同样看不见在说话的任何动作。由于上述纪录片中人吴永红亲自讲述的声音不具有同期声属性,而是另外受访录制好以后再剪辑到这里,以类似画外音方式呈现的,所以本文将其命名为“第一人称画外音叙事”。在这段“第一人称画外音叙事”的几句话中,每一句的语法主语或语意主语都是“我(吴永红)”。需要强调的是,当纪录片中吴永红的讲述是同期声的,那么不管他经常说到“我”怎么样,观众潜意识中一般都是从导演的叙事视角来感受理解的。但是,当吴永红的讲述不再是同期声的方式,而是转换成画外音的方式,那么其中的第一人称叙事,就使观众获得纪录片在以第一人称叙事的感觉。也就是说,“第一人称画外音叙事”具有将片中人叙事视角悄悄转换成纪录片创作者叙事视角的效果。

“第一人称画外音叙事”的主要特征:第一,它的讲述声音与同时呈现的画面内容之间没有现场同期摄录的证据及效果,这与非同期声的“画面+解说”具有相似性;第二,片中人的第一人称讲述自然随意,非常口语化,甚至有讲述者的口音,这与一般“画面+解说”的讲述语言讲究提炼干净、精美严谨、字正腔圆等都不一样;第三,它一般不会出现在使用“画面+解说(第三人称)”的纪录片中。其道理很简单:首先是“第一人称画外音叙事”多少具有画外音的属性及效果,而一个纪录片无论如何不合适出现2种或以上画外音叙述;其次,从叙事人称的逻辑对称性③来看,那也是不合适的。

2.记录属性

“第一人称画外音叙事”都是纪录片中被拍摄的主要人物的亲口讲述,即便其声音与画面不以同期声的方式呈现,还是多少体现了比较真切的记录属性。比如前面所说把文翰关于自己出于什么原因、因为什么目标而从什么时候开始创办食材网店的“第一人称画外音叙事”,虽然没能以同期声的方式呈现,但是其画面情景与那些“第一人称画外音叙事”的相关性还比较明显,因此给人的感觉仿佛是现场同期声讲述,能使观众感受到这视频音频内容具有较好的现场记录性。有时,相关纪录片中的“第一人称画外音叙事”会穿插在同期声讲述中间,或者说将同期声讲述穿插在“第一人称画外音叙事”中间,以此来暗示或者强调其真实记录的属性。比如《我是艺考生4》一开始讲述的5年报考导演专业没有成功的艺考生张程,在呈现一段同期声摄录内容之后,很快就使用了如下一段“第一人称画外音叙事”:

最后老是觉得别人都那么问,我还没考上,我觉得我应该再复读一年,然后就这样一年一年下来了,就到现在了,但是我今年考不上的话,我就打算不考了。

纪录片呈现这段叙事讲述时,先拍摄张程无奈地用双手捂了一下脸,嘴巴没有任何说话的动作(明确地告诉观众这不是同期声),接下来的画面内容是张程在走路、到宿舍门口、进门的独自背影,没有在讲话的动作。但是,这段“第一人称画外音叙事”的特点是:在说到“不考了”这最后三个字的时候,画面突然给出了张程在说这三个字的同期声特写画面。于是,即便前面呈现那段“第一人称画外音叙事”时的画面内容都明确交代张程没说话,但是最后那三个字的极其短暂的同期声讲述,却给人感觉前面的“第一人称画外音叙事”似乎也是同期声的,由此较好地强化了它的记录属性。

再比如,张程得知自己又没考上后,独自回到宿舍,同伴还睡在床上。他拿出手机打电话,说了一句:“不准备去上课了”。接着是他坐在桌前的侧面特写画面,在他明显不说话的时候,纪录片又安排了这样一段“第一人称画外音叙事”:

我的朋友他们也骂我是一根筋,然后觉得为什么一直在坚持(打哈欠、胡乱翻书),我也说不上来,反正我觉得我应该坚持,但我妈妈一直挺支持我的,这让我也很感谢她,无论她身体怎么样,她一直很支持我,前两年身体一直都不太好。

接着,同期声讲述出现,画面内容是他面对观众的近景说话:“突然有一天在工商银行晕倒了,然后也没当回事,后来她去做体检的时候,身上有很多小病……”总之,纪录片在此将同期声讲述和“第一人称画外音叙事”进行了很好地交替组合,使穿插于同期声摄录中的那些“第一人称画外音叙事”似乎被同期声化了,很好地强化了它们的记录属性。

3.传播效果

“第一人称画外音叙事”具有一定的记录属性,甚至被创作者有意强化其记录性,因此它们在纪录片中的呈现一般都会有比较好的传播效果。出现在纪录片《我是艺考生4》中的赵志恒,是北京联合大学表演系四年级学生(曾经的艺考生),北京某艺考培训机构兼职老师。纪录片在讲述他的故事的时候,开始出现的画面是地铁以及站立在地铁车厢里默默无语的他,画外突然传来一段“第一人称画外音叙事”:

我在那一刻我就在想,你连一顿饭都吃不起的时候,你还在去谈梦想吗?后来我就开始,我说要不要去放下一些自己所谓的清高,我要去做一些可能、甚至跟这个行业没有关系的工作,我最起码先把自己养活了。

他讲这番话时的情景是他在地铁里,走出地铁,表情凝重而毫无言语地看手机,以及高楼林立的城市景观,接着拍摄赵恒志走回自己的宿舍,用同期声来介绍那个宿舍的由来及对自己的意义——显然是被访谈后说的,因为画面中没有其他人。接下来马上又是“第一人称画外音叙事”(更是被访谈而来的):

当年艺考的时候,像什么电影学院什么的,都是差一点就考上,心里一直有个梗,那个时候就是想着,毕业之后,肯定马上考研究生,圆了我这个上名校的梦,但是当毕业了之后,我发现,不着急考研,我需要的东西是实践。

在他讲述这段“第一人称画外音叙事”的时候,除了开始凝重地看手机的一个画面,其余都是他一个人独自在小摊上吃饭的镜头,而且往嘴巴里送吃的东西的镜头非常多——足以强调此时的他没说话,也完全没有听他说话的对象。

一个不争的事实是,再零碎而本身难以直接形成叙事情节的一堆画面,配上语意连续、叙事内容相对完整的“第一人称画外音叙事”,观众就会觉得故事讲述在很自然地进行,基本不会“出戏”。这种情形,就像使用一首歌曲或一段音乐来贯穿很多离散的画面,可以使它们变得整体相关了。事实上,对于一般观众而言,很少会去特别在意纪录片中人物的说话是同期声讲述还是“第一人称画外音叙事”,相反总觉得都是片中人的真实倾诉,比较可信。在这个意义上看,只要使用得当,“第一人称画外音叙事”不仅有讨巧之处,也确实有不错的传播效果。

三、创新性及危险性

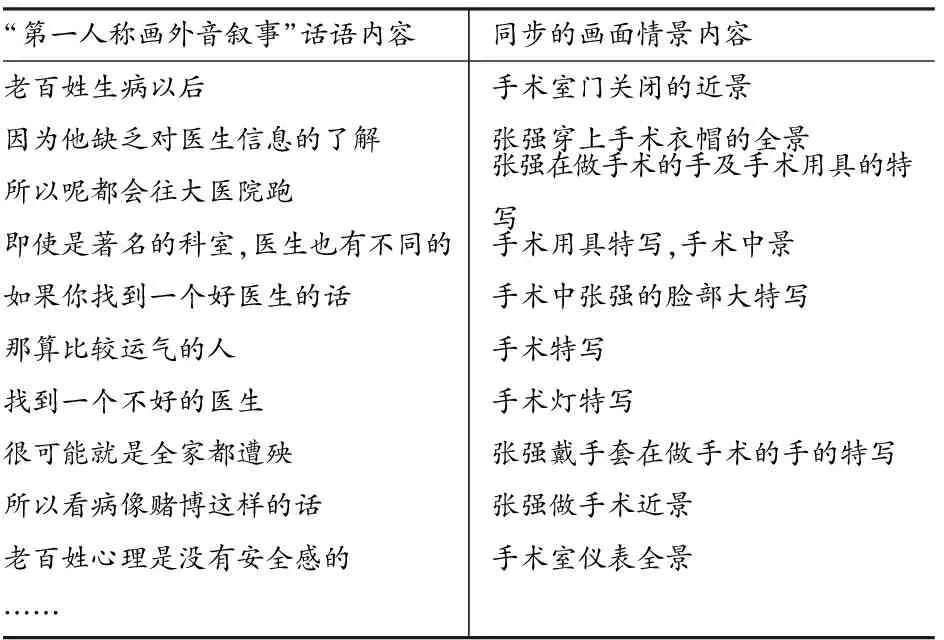

“第一人称画外音叙事”作为当代纪录片一种创新方法,其创新性主要表现为声音与画面内容之间具有相对自由的任意相关性。这种相对自由的任意相关,在于有别于同期声,可以比较自由任意地选择画面内容——方便素材拍摄。试看《内心引力》在讲述医生集团创始人张强医生的第一个片段中的部分“第一人称画外音叙事”:

“第一人称画外音叙事”话语内容同步的画面情景内容老百姓生病以后手术室门关闭的近景因为他缺乏对医生信息的了解张强穿上手术衣帽的全景所以呢都会往大医院跑张强在做手术的手及手术用具的特写即使是著名的科室,医生也有不同的手术用具特写,手术中景如果你找到一个好医生的话手术中张强的脸部大特写那算比较运气的人手术特写找到一个不好的医生手术灯特写很可能就是全家都遭殃张强戴手套在做手术的手的特写所以看病像赌博这样的话张强做手术近景老百姓心理是没有安全感的手术室仪表全景……

手术中的医生不会说这样的话,因此,纪录片中张强医生说的这些话一定是在其他场合说的。张强医生说这些话语的真实场景在纪录片中没有出现,但是它一定存在过,并且一定是在纪录片创作者对他进行专门访谈的时候。创作者对被拍摄者进行的这种访谈,无非就是为了更好、较快地了解被拍摄者及其故事。由于这些访谈录制下来的说话内容,被创作者剪辑成与其他画面的“声画合一”,使得这些被访谈者讲述的内容不再具有同期声属性,但是其讲述又必须借助其他画面来进行,于是,“第一人称画外音叙事”作为一种创新的方法就这样应运而生了。而这种作为新方法的“第一人称画外音叙事”,能够记录、呈现并解释被拍摄对象“为什么如此”的深层内容,与当代纪录片特别关注被拍摄对象内心真实与精神追求的创作理念密切相关,因而一般会有比较好的观赏、接受与传播效果。

作为当代纪录片的一种创新方法,“第一人称画外音叙事”在有利于纪录片相对较快地完成拍摄制作并提高传播效果的同时,也有把握不好很容易导致或陷入摆拍的危险。如以下纪录片《内心引力》关于医生集团创始人张强医生的“第一人称画外音叙事”及与之相关的画面情景内容:

“第一人称画外音叙事”话语内容同步的画面情景内容所以我决定创业张强侧面的特写做中国的第一家医生集团穿着手术衣的张强及其助手的正面近景聚集优秀的医生组成联盟高楼林立的城市远景签约的医院提供平台张强的儿子在非机动车道上骑小单车医生集团提供服务同上内容,张强妻子进入画面拉住儿子而医生提供他的技术张强停车,从汽车出来,走向儿子这样就我们来实现医生的自由执业张强与儿子在人行道上亲昵交流把医生的收入和他的技术水平张强抚摸儿子的头,离开,上车和患者满意度之间挂起钩来真正的来激发医生为患者服务的这种张强开车而去后视镜里映现出车后窗内在的动力的广告语”(创)造力是此刻让你停下脚步的力量”

在这一段“第一人称画外音叙事”之后,纪录片紧接着出现的同期声的内容是:

张强妻子问儿子:“爸爸去哪里了呢?”张强儿子回答:“爸爸出差了。”

张强决心创业的话语表述,与其告别妻儿、驾车出行,以及适时插入其间的广告语“(创)造力是此刻让你停下脚步的力量”,它们之间的“巧合”程度似乎太高了,不由得使人想到那恐怕是事先被设计和安排好的——如果真是那样就无异于是摆拍。可见笔者对此的担忧并非空穴来风,至少需要对业界和学界都给予充分的提醒乃至警示。

“第一人称画外音叙事”确实能为画面和声音的组合提供非常方便的可能,同时也因此可能会有相应的欠缺和不足。本文前面所举《我是艺考生4》中张程说“我就打算不考了”这前半句的时候,张程还穿着大衣正在走进宿舍,说最后三个字时的他,则换了衣服稳稳地坐在寝室里说话,这其中有需要我们注意的内容及原因。在同集纪录片随后呈现的内容中,张程在说“然后觉得为什么一直在坚持”时的衣着和紧接着下一句“我也说不上来”时的衣着又是完全不同的。由此可见,纪录片创作者对于张程专门的单独访谈是在其寝室里进行的,所以几次同期声画面的时空景观都在其寝室,他穿的衣服也都是室内的。也许是注意到了“第一人称画外音叙事”声画组合的相对自由任意可能带来的问题,剪辑师在处理张程说“我就打算不考了”这句话最后三个字的时候,用的是由短焦、大光圈拍摄的大特写,使画面上张程穿的衣服不容易看清楚。在剪辑“然后觉得为什么一直在坚持”与“我也说不上来”这两句话之间,插入了一个翻书动作的大特写(看不见人和衣服),以此来减弱观众对于张程在纪录片叙事中紧相连接画面中瞬间更换衣服的诧异。可见创作者为了强化纪录片的纪实真切,还是会注意避免因使用“第一人称画外音叙事”可能带来现场情景不符合客观纪实的问题。其实这也正好可以说明,相对自由地使用“第一人称画外音叙事”的声画任意相关,很容易使纪录片的表现产生因非现场连续纪实拍摄而带来的种种问题。

总之,“第一人称画外音叙事”以人物讲述为主来串联画面进行叙事,可以使部分拍摄与后期制作变得简单方便,在基本不影响叙事呈现的情况下加快摄制时间。然而,“第一人称画外音叙事”与纪录片被拍摄对象在现场实地自然而然地讲述的客观可信应该是有一定差异的。这种差异一方面主要来自“第一人称画外音叙事”具有因为接受采访而来的临时应对属性及相对主观的表达属性(可以完全不受客观叙事时空的限制),另一方面又表现为容易减弱纪录片实地拍摄的生活感性与现场气息,甚至导致自觉不自觉的摆拍乃至弄虚作假。因此,作为一种创新方法,“第一人称画外音叙事”应该值得肯定,但是确实不能随意使用。

注释:

①倪祥保:《〈西藏一年〉:沉静的纪实与思考》,《中国电视》,2009年第11期。

②倪祥保:《论观察性纪录片的当代发展》,《现代传播》,2010年第1期。

③王阳:《叙事人称的逻辑对称性分析》,《中山大学学报论丛》,1996年第6期。

(作者邵雯艳系苏州大学文学院副教授;倪祥保系苏州大学电影电视艺术研究所所长、教授、博士生导师)