基于DEA的政府人力资本投资效率比较分析

——以皖江城市带与苏南城市群为例

周娟

(铜陵学院 工商管理学院,安徽铜陵244061)

我国幅员辽阔,各个地区有着迥异的物质资源禀赋,但是它们在创造经济价值方面的贡献越来越有限,已经不再是造成地区发展差异的根本原因[1]。众多研究表明,人力资本投资才是经济增长的真正驱动力[2]。政府作为最为重要的人力资本投资主体,除了组织引导企业和家庭(个人)进行人力资本投资之外,还可以为全社会提供公共产品与服务、促进人力资本形成中的机会均等、弥补和调节个人及企业在人力资本投资中的不足[3]。加里·贝克尔在其著作《人力资本》中指出,凡是有利于形成与改善人的素质结构、提高人的生产能力和人力资本利用效率从而提高人在劳动力市场上的收益能力的费用与行为都可以认为是人力资本投资的范畴[4]。政府实施的很多公共政策和公共支出都涉及人力资本投资,例如教育支出、公共文化体育卫生设施的建设等。除了这些政府直接公共支出之外,政府人力资本投资还包括刺激私人部门投资的财税等政策、明确产权以解决外部性问题的相关政策法规措施等[5]。总之,这些公共投资旨在提升国民素质和福利,提升劳动者创新能力和经济活力,以人自身的发展来推动经济和社会的发展与转型。

在政府人力资本投资的众多形式中,教育投资、社会保障投资、医疗卫生投资、科技创新投资、文化体育投资以及劳动力流动投资等是被普遍接受和关注的人力资本投资范畴[6-7],通过这些投资,政府可以发展社会、经济并提升其竞争力,体现出人力资本投资较强的正外部性。但是,政府投资毕竟有限,所以研究其人力资本投资的效率问题具有一定现实意义。皖江城市带与苏南城市群 同属长江三角洲,本文将比较这两个地区各个城市政府人力资本投资的效率,发现问题并提出建议,对于地区之间均衡发展、长三角一体化具有一定贡献。

1 皖江城市带与苏南城市群政府人力资本投资现状比较

1.1 皖江城市带教育财政投资力度不够且不稳定,师生比例不协调

皖江城市带还没有充分认识到人力资本投资的高收益性,比较重视短期投资。如表1所示,从支出总量上看,该地区的教育财政经费支出不断增加,但其占GDP的比例还比较低,没有达到我国4%的目标。另外,2010-2014年这5年的比重增加有一定波动,2010-2012年持续增加,但2012-2014年却持续减少,教育事业的发展需要长期的规划与建设,不稳定的投入增加可能会妨碍它的持续发展。

表1 2010-2014年皖江城市带公共教育财政支出情况

此外,根据《中华人民共和国教育法》,各级政府用于教育财政拨款的增长应高于财政经常性收入的增长[8],如表 1所示,除 2011、2012 年之外,2013、2014年的教育投资增长率均低于财政收入增长率,且后者这5年内不断下降,而现阶段我国的教育投资经费大部分来源于政府,如此也可能加重了政府教育财政经费支出不稳定的问题。

由于人口及学生数量增加、学校扩招、人才外流等原因,皖江城市带的教师负担,尤其是高等教育阶段教师的负担不断增加,进一步暴露了扩招等弊端,说明高校教师的增加已经不能很好地满足学生的增加了,师生比例出现不协调,这对于高素质的人才培养以及高质量的人力资本存量的积累将产生不利影响,因此,皖江城市带还需不断加强教师队伍建设。

1.2 社保参保人数缺口较大,社保和就业投资增长不稳定

以养老和医疗保险为例,2014年皖江城镇职工基本养老保险参保人数为505.5万人,城镇基本医疗保险人数为617.6万人,而该年皖江总人口达到3607.4万人。可见,皖江城市带有一大部分人员没有进入社保体系当中,没有享受到国民该享有的福利待遇。总之,社会保障参保人数缺口还较大。

表2 2010-2014年皖江城市带社保和就业投资水平

如表2所示,2010-2014年,皖江城市带的总体经济实力在不断增强,2014年平均GDP已增加到1641.24亿元,社保和就业支出总额也呈稳定性增加,社会保障支出水平总体在不断提高。社保和就业支出属于政府收入的再分配,是政府公共财政支出的重要部分。但是,皖江社保和就业支出占9个城市的平均公共财政支出的比重呈波动性增长,2010-2013年不断下降,到2014年又上升到3.58%。总之,社保和就业支出增长较为波动,未形成稳定的增长机制,一方面可能使得部分国民的基本福利无法享受,另一方面可能会不利于失业群体的保障,长此以往可能会不利于社会的长期稳定和谐发展。

1.3 医疗卫生投资力度不够,结构不合理

一个城市或地区拥有的医疗机构、床位数、卫生技术人员等是反映该城市或地区医疗卫生水平的重要指标,但是考虑到不同地区的人口特征不同,每万人拥有的医疗设备数量更能反映人力资本投资情况。如图1所示,至2014年,皖江城市带每万人拥有床位数42张,卫生技术人员45人,但是与苏南相比还有很大差距,其同一时期每万人床位数已达到63张,卫生技术人员达到78人。可见,皖江城市带的医疗卫生投资水平还不够,这对于高水平高质量的人力资本积累将存在不利影响。另外,社区以及乡村的医疗卫生水平较城市也有很大差距,缺乏相应的资源配套,例如有水平的卫生技术人员或者医疗设备等,造成大型公立医院负担过重,服务水平下降,而乡村以及社区医院资源过多闲置,利用率低下。这些都将不利于皖江城市带医疗卫生事业的发展。

图1 皖江城市带与苏南城市群每万人拥有医疗设备情况比较

1.4 财政科技投资规模不足,创新投入有待提高

如图2所示,皖江与苏南各城市平均财政科技投资规模相比还有很大差距,而且增长幅度较为平缓。作为科技活动的核心,R&D是一项知识密集型的创造性活动,同时也是一项重要的人力资本投资活动,它是衡量一个地区经济发展、科技进步和创新竞争力的重要因素[5],并在一定程度上反映地区经济增长的潜力和可持续发展能力。R&D经费虽然与财政科技支出概念不同,但是对R&D经费支出的分析,也可对一个地区财政科技的总体水平略见一斑[9]。“R&D经费支出/GDP比值”是国际上通用的反映R&D投入强度最为重要、最为综合的指标,按照“全国科技进步统计监测和综合评价”和“创新型国家进程统计监测研究”结果,该比值达到2.5%,代表该地区具有一定的创新能力[10]。如图2所示,2010-2014年,皖江城市带R&D投入强度不断增强,但均低于苏南城市群且都未达到2.5%。相对于国民经济发展水平和建设创新型经济体的战略目标而言,皖江的R&D经费投入强度有待提高。

1.5 公共文化体育投资偏好不强烈

公共文化体育支出是一种对于人的精神或其他实践活动的公共品投资,关系到社会成员的身体素质及精神状态,可以促进社会的稳定与和谐,是一项愈发重要的人力资本投资活动,也是提升区域经济发展软实力的重要内容之一[11]。公共产品属性决定了政府财政在其供给过程中承担不可或缺的责任。但是考虑到公共文化、体育等溢出效应相对较差,所以政府对正外部性较强的基本建设类公共品等存在较为明显的偏好[12]。如图3所示,2010-2014年间,皖江人均公共文体支出远低于苏南的支出水平,且该项支出占财政总支出的比重5年间没有很大的波动,而苏南的比重在不断提高。皖江城市带各地政府可能更多地是在中央政府的干预下进行被动地公共文化体育投资,供给偏好并不强烈。

图3 2010-2014年皖江城市带与苏南城市群的文体财政支出及其占比

1.6 农村剩余劳动力迁移后待遇不能保证

农村劳动力作为人力资本的一个重要组成部分,其发展水平将直接关系到整个社会的人力资本存量的大小[6]。由于我国经济社会的不断发展,城市化进程的不断推进,农村出现大批劳动力剩余,迫切需要迁移到城市,从而提高人力资本的利用率。皖江的城市化建设较晚于苏南城市群,对于农村剩余劳动力的吸收消化能力还比较强,但是农民进城之后的待遇还与苏南有较大差距,如图4所示。此外,政府关于农民工就业服务平台、社会保障制度的建设等也落后于苏南城市群,迁移之后的公共福利无法公平地享受。因此,农村剩余劳动力迁移之后的待遇无法保证,迁移的障碍较多,这对于皖江城市带人力资本存量的积累、经济的增长将产生不利影响。

图4 2010-2014年皖江城市带与苏南城市群的职工平均工资趋势

2 皖江城市带与苏南城市群政府人力资本投资效率的实证分析

2.1 研究方法与指标的选择

本研究主要采用数据包络分析(以下简称为DEA),它是一个对多投入、多产出的多个决策单元的效率评价方法,可广泛用于绩效评价[13]。由于政府人力资本投资需要政府结合地区实际情况统一规划,会受到财政支出等因素的影响,每年的投资情况不断变化,因此不可能处于规模报酬不变的状态,因此本文选取DEA模型中的规模报酬可变模型(VRS);为了更直观地反映地区之间在各项政府人力资本投资形式上的差异,本文选取VRS中的投入导向型来进行评价。基于文献分析以及数据的可靠性、可获取性,本文提炼出如表3所示的政府人力资本投资效率评价指标体系 。其中投入指标主要包括六个指标,产出指标选取两个指标——人均GDP、专利授权量,以此来反映政府人力资本投资与地区科技水平、收入总量和经济增长速度之间的关系[14-15]。

表3 政府人力资本投资效率评价指标体系

2.2 实证分析

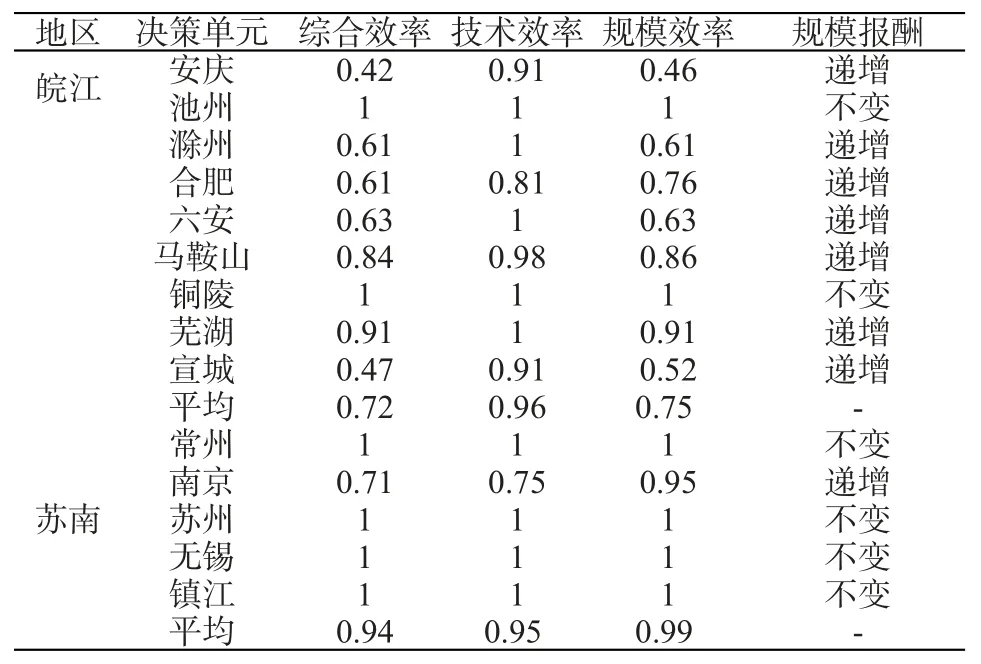

表4 基于DEA的政府人力资本投资效率评价结果

2.2.1 投资效率分析 通过软件DEAP2.1,本文分别计算得出2014年皖江与苏南共14个城市的政府人力资本投资效率情况,见表4。两个地区政府人力资本投资效率达到DEA有效的,苏南有4个城市,有效率为80%;而皖江只有2个城市,有效率仅有22%。后者综合效率均值为0.72,小于前者0.94,表明总体上皖江政府人力资本投资的平均效率水平较低,各个地方政府资源的配置和运用能力还需进一步加强。虽然技术效率和规模效率的均值都大于综合效率,但是都未达到相对技术有效,从而使综合效率更低。9个城市中,只有池州、铜陵综合效率值为1,投入产出相对达到最优水平,而剩下除了马鞍山与芜湖之外的5个城市的综合效率都较低,集中在0.4-0.7之间,说明皖江政府人力资本投资的不平衡,部分城市的财政投资不合理,导致两大地区之间效率水平存在较大差异。

由表4可知,超过一半的皖江城市的技术效率都大于均值水平,说明各个城市具有一定的财政教育、科技、文体等经费的管理与利用水平,但还有上升空间,而且很多城市的规模效率处于递增状态,说明这些个地方政府具有较大发展潜力,但现阶段仍因投入资源不足影响了产出。滁州、六安、芜湖这三个城市的技术效率均等于1,但规模效率小于1,表明资源的使用是有效率的,但规模无效,因此,政府可以通过合理增加投资比例以及优化人力资本投资结构来实现产出的增加,从而提高效率。

2.2.2 投资优化 根据DEA模型的基本原理,对非DEA有效的单元,可以借助投影分析说明其投入产出配置未能达到最优状态的原因,考察其投入要素的冗余状况,从而确定未来人力资本投资的调整方向和幅度。如表4所示,皖江城市带中,安庆、合肥、马鞍山、宣城的技术效率、规模效率均无效,因此本文重点对这4个城市进行投影分析,见表5。

表5 基于投影分析的投入冗余值及其百分比

投入冗余值是指保持原产出不变,各非有效城市减少投资的数量,用负数表示[16]。就公共教育支出而言,安庆、合肥的冗余率将近40%,可能是财政教育支出在下放的过程中没有落到实处,或者没有投入到最需要的地方,政府的监管审核力度需要加强;就社保和就业财政支出而言,安庆、合肥的冗余率接近30%,马鞍山、宣城在15%左右,该项支出主要用于各项保险补助、城乡居民最低生活保障、就业安置以及培训等。但是由于这几个城市的社会保障制度还不完善,例如养老保险的“双轨制”,机关事业单位的养老金与企业退休人员的养老金差距较大,挫伤了企业在职人员的劳动积极性,而机关事业单位较多工作人员提前退休,导致大量劳动力资源的浪费,增加了养老保险基金的支出却减少了养老保险基金的收入。另外最低生活保障支出可能没有落到实处、就业安置与培训可能存在虚报、走形式等原因造成了这几个城市的政府人力资本投资的非DEA有效;医疗卫生财政支出中,合肥、马鞍山的冗余率较高,该项支出大部分用于医疗设备以及医生、护士的薪酬,但是城乡差距较大,乡村医疗卫生资源有一定的闲置与浪费,利用率较低。另外,也可能是因为部分医院缺乏高素质医护人员或者为了增收,医生对病人不合理用药等过度治疗的现象较为严重,导致病人放弃该城市的医院而流动到苏南、上海等医院进行治疗,所以城镇医疗卫生资源也出现一定程度的闲置;几个城市在万人卫技人员投入上有不同程度的冗余,其中合肥最为严重。2014年合肥的万人卫技人员为64人,目标值为52人,冗余值为12人。意味着合肥每5个卫技人员中,就有1个人没有得到有效地利用。这恰恰印证了医疗卫生资源的利用率低下,尤其是乡村和社区医疗卫生机构、医疗卫生服务水平的低下、卫技人员队伍中高质量的人力资本比例偏低,例如医德医术兼备的医生比较缺乏,加剧了病患的外流等;就财政科技投资而言,4个城市的冗余率都超过20%,宣城甚至接近50%,这些城市的规模效率偏低,说明科技支出的规模效应还需要加强,同时R&D活动投入的重点还须调整,要加强基础研究投资,因为它的公共产品属性最强,私人不愿介入,对政府的资金依赖程度最大。政府虽将绝大部分的R&D资金投向了高校和科研机构,但它们可能并没有将基础研究作为其发展重点,据调查,2014年宣城的基础研究支出占R&D支出的比重还不到1%。因此,财政资金没有投向最需要的领域,没有发挥最大的效益;在文体财政支出方面,几个城市有不同程度的冗余,其中安庆高达50%以上,地方政府在中央政府的干预下进行公共文体事业投资,可能缺乏比较科学的规划,尤其是致力于特色的、高质量的公共文体供给的财政支出规模还明显不够,特色文化产品挖掘层次还比较低、种类较少,相关专业人员青黄不接,基层公共文体设施闲置等制约了公共文体服务质量的提升。

产出不足值反映了由于综合效率所导致的投入损失,用正数表示[16]。就人均GDP而言,除了马鞍山产出不足值为0之外,其他三个城市均有一定的产出不足,安庆的产出不足率达到14%。但是对于专利授权量而言,马鞍山的产出不足率最高,达到了24%。从这两个产出指标可以看出,皖江城市带通过政府人力资本投资所创造的科技产量和经济收益并没有得到相应的体现,各地政府应注重投资质量,提高投资利用率。

3 结论与建议

3.1 结论

本文比较了皖江城市带与苏南城市群的政府人力资本投资现状并指出前者存在的一些问题;通过DEA模型,对皖江与苏南14个城市的政府人力资本投资效率进行了比较;对皖江城市带非DEA有效决策单元进行了投影分析,得出以下结论:

3.1.1 皖江城市带政府人力资本投资潜力大,存在较大的提升空间 由表4可知,皖江城市带9个城市均处于规模收益不变或递增状态,表明随着各地公共教育支出的落实、社保户籍土地等制度和就业配套的完善、医疗资源的整合与提升、科学研究各项配置的优化、公共文体供给质量与层次的提升,加之近年来各地城市化以及长三角一体化的节奏加快,皖江城市带政府人力资本投资正在向规模化、专业化、一体化方向发展。

3.1.2 各地政府人力资本投资效率存在显著差异,区域发展不平衡 两大区域的各个城市综合效率的最低值与最高值相差0.6左右;从投影分析可以看出,皖江大部分城市存在投入冗余和产出不足的现象,相关政府的人力资本投资方向和调整幅度也不尽相同。这可能与各地政府的工作方向与重点、管理方式与风格、相关人员观念与素质、扶持力度以及经济发展水平等有关。

3.1.3 对经济与科技发展的贡献没有充分体现 通过投影分析,皖江城市带包括合肥在内的多个城市,都存在产出不足,可能是因为投资规模不经济、投资收益过长产出滞后、投资偏好不强、产权纠纷等方面的影响,加之公共品的投资外部性较强,其公平与效率难以兼得,无法获得理想收益。

3.2 建议

3.2.1 构建科学的政府人力资本投资概念体系与实践体系 皖江城市带各地政府要以可持续的战略眼光来认识人力资本投资,逐步将科学的政府人力资本投资概念应用于实践体系,不能因为政府官员任期限制或人力资本投资收益时间长等原因,只注重短期收益、忽视长期投资。在进行年度、中长期分析时,应将人力资本投资与固定资产投资等物质资本投资进行对比分析;完善财政分权制度,从政策上规定与经济增长相匹配的政府人力资本投资比例与结构,减少政府物质资本投资的“挤出效应”;优化财税体系引导私人部门的投资,创建多元、稳健的资金投入机制;加强相关基础设施、人才队伍建设;促进公共服务与互联网、大数据、新媒体等新兴技术的深度融合;建立“自上而下”与“自下而上”的双向政绩考核机制;完善法律法规和制度建设,重视产权保护等等,使各级政府真正以人的发展来推动地区经济和社会的发展与转型。值得注意的是,皖江地区的城市化建设、长三角的一体化也给政府创造了巨大的人力资本投资空间,政府需要加大对农民的培训和教育力度,加快户籍制度、土地制度、社保制度等涉及劳动力流动的相关制度改革等,这些都需要科学的政府人力资本投资概念与实践体系来指导与实现。

3.2.2 加强各地政府之间的人力资本投资协同 随着2008年长三角一体化、2010年皖江城市带被提升为国家发展战略,长三角各地区之间的合作进入了新阶段。虽然财政分权使得地方政府拥有了更大的经济资源支配权,但政府人力资本投资具有较强的区域外溢性而且投资回收时间很长,多数地方政府并没有足够动力将更多的财政收入转化为人力资本投资支出,唯恐落后于其他地区、让其他地区“搭便车”。因此,各地政府人为设置了很多政策性障碍,形成恶性人才竞争与地方保护,造成了地区间人才市场的分隔,阻碍了人力资源的自由流动以及整体优化配置,造成各地发展不平衡,严重制约了区域的一体化。区域一体化的外在问题是各地区经济发展水平如何趋同,而内在问题就是各地的人力资本投资如何协同。因此,加强各地政府之间的人力资本投资协同很有必要:以统一的人力资本投资战略为指导,充分运用从中央到地方各层组织机制及时进行必要的信息交流,同时协调好教育、医疗等资源协同后的利益分配以及协同过程中的风险分担。

3.2.3 大幅提升政府人力资本投资力度,改善投资结构,提高利用率 政府人力资本投资要作为皖江城市带各地政府财政预算的优先项目,不断提升投资规模,充分发挥规模效应。财政各项经费支出要落到实处,加强监管,完善立法,另外还可以大力提倡国有资产或民间投资,将资源一部分交由市场来进行配置,从而在减少政府支出,稳定增加投资经费的同时,提高人力资本投资的效率。加大教育投资,加快教育人才的培养和引进。进一步完善社保制度,加强政府在社会保障事业中的主体作用,加强监管。另外,政府要努力提高就业水平,例如,鼓励大学生自主创业,并提供创业贷款等优惠政策;落实失业群体的再就业工作,例如组织技能培训、鼓励企业安置失业群体等。缩小城乡在医疗卫生投资方面的差距,提高乡村以及社区医疗机构的利用率,积极进行宣传教育,让居民们认识到它们的可利用性。另外,还要积极提高医疗卫生机构的服务水平,缓解医患之间的矛盾,减少病患外流的现象。除了加大财政科技经费的支出、重视基础研究之外,产权的明确不可或缺,可以保护投资者的利益,从而促进科技创新,提升皖江城市带的竞争力。公共文体投资偏好与规模还需要提高,尤其是针对具有地方特色、高质量的公共文体建设,还要支持公共文体基础设施建设、完善公共文体服务体系建设、支持文化产业发展等等。

参考文献:

[1]谢波.中国区域资源诅咒问题的研究——基于双轨制体制、人力资本异质与技术创新视角[D].重庆:重庆大学,2012:19.

[2]Schultz,T.Investment in Human Capital[J].American Economic Review,1961(1):1-17.

[3]陈晨,陈藻.论政府人力资本投资与构建和谐四川[J].中共成都市委党校学报(哲学社会科学),2005(6):37-39.

[4]曾湘泉.劳动经济学[M].上海:复旦大学出版社,2012:161-162.

[5]韩树杰.我国政府人力资本投资的现实困境与战略选择[J].中国人力资源开发,2013(1):73-78.

[6]黄虹.成都市政府人力资本投资问题研究[D].成都:西南交通大学,2013:11-12.

[7]曹超.基于人力资本投资视角下中国地方政府竞争力提升研究[D].南京:南京师范大学,2012:42-44.

[8]中共中央国务院.中国教育改革和发展纲要:(中发[1993]3号)[A/OL](1993-02-13)[2016-08-10].http://www.moe.edu.cn/jyb_sjzl/moe_177/tnull_2484.html.

[9]吴知音,倪乃顺.我国财政科技支出研究[J].财经问题研究,2012(5):75-79.

[10]江苏省科技情报研究所.2014江苏省创新型城市评价报告[EB/OL](2015-07-23)[2017-02-13].http://www.jssts.com/Item/531.aspx.

[11]杨林,徐敬轩.公共治理视域下地方财政公共文化服务支出规模绩效评价[J].东岳论丛,2016,37(3):68-76.

[12]曲如晓,刘杨.国民收入、价格水平与省级政府公共文化支出[J].经济理论与经济管理,2014(6):5-15.

[13]魏权龄.数据包络分析[M].北京:科学出版社,2004:1.

[14]AG Akpolat.The Long-Term Impact of Human Capital Investment on GDP:A Panel Cointegrated Regression Analysis[J].Economics Research International,2014(8):1-10.

[15]王慧慧.河北省人力资本投资效率研究[J].科技和产业,2015(4):106-109.

[16]刘文丽,夏芳,卿琛,等.基于DEA模型的湖南省烟农专业合作社烟叶生产效率评价[J].湖南财政经济学院学报,2016,32(6):124-130.