话语实践中的意义磋商与话语互动研究——中美国家领导人新闻发布会案例研究

刘立华,孙 炬

话语实践中的意义磋商与话语互动研究——中美国家领导人新闻发布会案例研究

刘立华,孙 炬

(北京交通大学 话语与跨文化传播研究中心,北京 100044;山东师范大学 外语学院,山东济南 250358)

以话语理论为基础,具体探讨两国领导人在新闻发布会话语实践中的话语互动模式。研究发现奥巴马利用一个强大的国家政治领袖的优势及多种话语策略来操纵和控制意义的流动。他故意选择一些有利于美国而不利于中国的主题,以巩固中国对世界以及美国的承诺、义务和责任。他还使用了很多排他性的“我们”和一些将中国从一些国际团体中排除在外的范畴判断。而习近平主席使用了更多包含性的“我们”,积极评价中美作出的共同努力,并多次使用“重申”、“认可”等词强调中国作出的承诺或者中国的国家利益,使用“欢迎”和“希望”等词汇来表达对美国和其他国家参与亚投行和丝绸之路建设的期望。

中美领导人;新闻发布会;话语实践;身份建构

一、引言

在全球化时代,不同文化和社会群体之间的互动越来越频繁,中国作为一个崛起的经济大国尤其需要与世界进行良好的沟通。中国的对外传播理论与实践已经取得了很大成绩,但在提高国际声誉和形象方面还有很多工作要做。本研究基于话语这一视角,从话语使用的具体策略入手,试图详细呈现中美两国的政治话语如何实现意义的互动与磋商。社会互动,特别是话语互动,是身份和主体间性建构的重要手段,通过分析政治活动中的话语互动可以在话语层面发现中美两国互动和沟通的基本模式。因此,话语实践构成了社会实践内部运作的指标,从而成为了社会研究有意义、有见地的工具。

习近平主席上任以来对世界大小数国进行了访问,并出席了G20峰会、APEC峰会、海牙第三届核安全峰会、巴黎气候峰会等重要会议。他也多次与奥巴马进行会晤交谈,并就中美关系发展及共同关心的国际和地区问题深入交换意见。本文选取的研究案例是两位领导人2014年在人民大会堂举行的新闻发布会。奥巴马访问中国引起了国际社会的广泛关注,这是他在习近平主席就任以来对中国进行的首次国事访问。在本次会晤中,两国领导人就重要的双边问题和共同关心的国际社会和地区问题进行了深入交谈,并强调了中美合作的重要性。本次会晤构成了一项关于国际政治话语互动研究所需的所有元素。

二、理论基础和分析框架

1 话语互动和身份建构

话语这一概念自发端于20世纪50年代的语言学研究以来,随后逐步发展成为人文社科领域相对独立的研究领域。语言学家Widdowson(1979)将话语定义为“句子组合的使用”,强调其作为一个语言分析单位的特征和功能。新闻话语(news discourse)研究的开拓者、话语研究的领军人物van Dijk(1988)则认为,话语是一个交际事件,是各种意义的集合,话语研究的任务是探索话语、认知和社会之间的三角关系。对于van Dijk(2008a,b)而言,话语和语境的关系并不是一一决定关系,而是通过包含知识、态度和意识形态在内的社会表征来相互调和,社会表征则通过个人的心理模式在话语中表达。后马克思主义理论的代表人物Laclau和Mouffe(2001:105)从更宏观的角度将话语界定为“从说话实践中产生的结构化整体”。Howarth和Stavrakakis(2000:3)则把话语定义为“构成主体和客体身份的有意义的实践系统”。

话语研究往往以福柯有关话语的论述作为方法论的基础。福柯把话语定义为有限制的、有规则的一组陈述,这种限制规定什么可以言说,什么又可以有意义。在福柯有关话语的论述中,主体性(subjectivity)也是话语分析的一个概念。主体由话语创立,同时也消解了具有完全自主意识的、理性的和有意向性的作者。福柯的话语理论、观念和方法被广泛应用于社会、历史文化和政治等任何领域,以至于有学者相信当代理论界出现了一个明显的话语转向(discursive turn)(周宪,2013)。

从历史的角度看,话语研究最初是对西方传统语言学,特别是句法理论的一种补充,即语言研究应将语言的具体使用和语言所处的环境纳入进来。除了以语言学为背景的话语研究传统之外,还有与哲学、历史、文化、社会研究交叉的话语研究传统。话语研究往往与身份研究密切联系,在这一研究层面上的话语则被界定为构成主体和客体身份的有意义的实践系统。话语研究与跨文化传播研究呈现出了一种逐步融合、相互补充的发展态势。

话语这一概念在建构主义的影响下,其社会建构属性得到研究人员的重视。Holzscheiter(2010)认为,话语是一种空间,在这一空间内人们理解物质世界,并赋予物质世界以意义,并使世界的表征变得明显。在这一视角下,外界的社会现实被赋予了本体论地位,话语则用来赋予外部世界以意义,话语研究关注的也应该是意义的互动和沟通以及在这种意义的实践过程中社会现实得以同步建构的过程和态势。对于社会和话语之间的辩证实现关系,英国话语研究学者Fairclough(1999,2000)认为,社会实践是一种生产实践,包含四种要素:物理、社会、文化心理和抽象意义上的文字或话语。这四种要素之间是辩证实现关系,即话语在受到其他因素制约的同时也在形塑和影响着其他因素。话语与社会之间的关系也因此更加密切。据此Holzscheiter(2013:3)指出,语言和话语之间的差异在于后者是一个固有的社会概念的假设。

话语实践的重要意义在于一种身份的建构,这种话语建构起来的身份又影响了话语传播实践。Martin(1995:8)认为,语言使得一个社区的成员能进入到一种社会关系中,正是因为叙述中语言的作用,一个组织的差别和价值被表达出来,从这种意义上来讲,身份叙述变成了“建构一个想象社区的工具”。Wodak等人(1999)认为,国家身份是话语的产物。一个国家或是民族的独特性和差异性正是通过话语得以表达,也正是通过话语实践,一个国家的身份得以建构、保持、传播,抑或得到消解。Gee(2003:1)在界定话语的功能时指出:“如果要我不得不挑出人类语言的一个基本功能,那它不是一个而是下面的两个:语言是社会活动呈现的基础,语言是人类与某一特定文化、社会群体和机构建立关系的基础。”Epstein(2008:2)认为,话语是“关于一个具体客体的具有内聚力的观念、概念和分类,它们以一种特定的方式塑造了那个客体,从而限制了相对于该客体的行动的可能性”。在具体身份的话语建构过程中,身份的建构主要通过话语主体在话语中承担一个特定的主体地位来完成。话语主体通过展现出一种“我”或“我们”的身份来获取一种说话的主体身份。因此,话语主体所谈论的主题内容变得尤为重要(Epstein,2008:14-15)。本研究中的政治话语研究并不是对国际政治话语中语言使用的调查,而是对话语与社会和政治之间的关系进行探索。国家领导人话语一方面是国家立场观点的表达,同时也是国家身份、国际关系的建构。

2 话语中的意识形态表现

意识形态是话语研究中的一个重要概念。汤普森(Thompson,1990:28-29)指出,意识形态是指一种社会形式和过程,符号通过该形式和过程在各种各样的社会机构中得以传播。van Dijk(1998a)从社会认知的角度描述了意识形态,指出意识形态是某一社会群体的社会呈现的基础,是为该群体提供社会态度和信仰基本原则和原理的心理机构。van Dijk(1998b)认为,意识形态的理论主要由三部分组成:(1)意识形态在社会结构中的社会功能;(2)意识形态的基本态势和特征;(3)意识形态的话语表达和话语再现。以上有关意识形态的论述表明了意识形态的建构属性与话语表达特征。意识形态是世界不同方面的呈现方式,是社会权力关系中的权势、控制和剥削关系得以建立、维持和改变的重要因素。话语理论认为,意识形态以权力的形式发挥作用,而权力往往又通过话语建构起来。因此,社会群体之间的权力和政治关系以意识形态的方式在话语中呈现出来,意识形态在文本中发挥的定制和灌输功能也因此得以实现。意识形态进而成为一种意义潜势控制话语体裁、话语功能和话语体系的选择。

3 政治话语

政治话语研究起源于古希腊的政治修辞学。但直到上世纪80年代左右,一批受社会批判理论影响的语言学家才开始有意识地通过研究语言来揭示话语中不平等的权利关系和话语与社会之间的互构关系(尤泽顺、陈建平,2008),语言与国际政治、国际关系之间的结合研究开始进入学者的视野(孙吉胜,2009)。对于政治话语的定义,van Dijk(2002)建议将政治话语限定为主要是政治性的话语,是政治领导人的一种政治行为,在政治进程中具有某种直接功能。Wilson与van Dijk的观点相似,认为政治话语分析应主要关注在正式或非正式的政治语境中,政治参与者,特别是那些在政治环境中采取某种行动以获取特定政治目标的政治家、政治机构、政府、政治媒体和政治支持者等人或机构产生的意义实践(Wilson,2001)。政治话语的形式涉及政治辩论、政府政策法规、国家领导人举行新闻发布会和政治采访、政治演讲和书信、政治广告和政治宣传以及外交层面的政治话语等。

根据Chilton(2004)的观点,政治可以被定义为一种逐步形成的规划未来合作的集体行动能力。因此,将政治作为集体的合作行动暗含了政治目标的博爱特征以及寻求一种格赖斯意义上合作的特点(Berlin & Fetzer,2012)。基于上述假设,政治研究的话语视角则可以界定为一种为达到某种一致或共识的对话。因此,对于那些观察政治互动的话语分析学者而言,意义的磋商或争夺在他们的研究中扮演了重要的角色,意义被理解为主体间对现实的一种阐释。然而,正如Chilton(2004)指出的那样,在政治话语中违反合作情况经常出现。政治又具有把威胁混淆为合作的潜力,而它的对立面语言则拥有在不被察觉的情况下在言语互动中利用或违反合作原则的能力(Chilton,2004)。在大多数情况下,政治话语互动是说服对方的过程,并且这一说服行为通常包含对彼此话语地位的操纵,以此为自己的国家争取到最大利益。政治话语互动不仅仅是一种意义的交换,不同的利益诉求以及隐含在政治话语中的意识形态差异必然使得政治话语成为不同社会现实之间建构、协商和传播的战场。政治的本质也赋予了政治话语互动寻求权力展现的品质,进而表现为话语权的争夺。

本研究选取习近平主席与奥巴马2014年11月12日在北京举行的新闻发布会,语料选自美国白宫网站,语言为英语。习近平主席的讲话共1 004个单词,奥巴马的讲话包括1 778个单词,两国领导人各自发表讲话后共同回答了记者的问题。本研究只关注两位领导人的讲话部分。基于van Dijk(2008b)的话语操纵模式,话语主题的选择构成话语互动的一个关键因素,在话语互动过程中,话语主题的选择将决定话语互动的议程设置和谈判目标,信息的打包模式将被视为研究话语互动的因素。本研究中我们将该因素细化为代词“我们”的使用、言语过程、义务和责任的陈述、信息呈现方式及判断分布等。

三、话语策略

1 话题选择

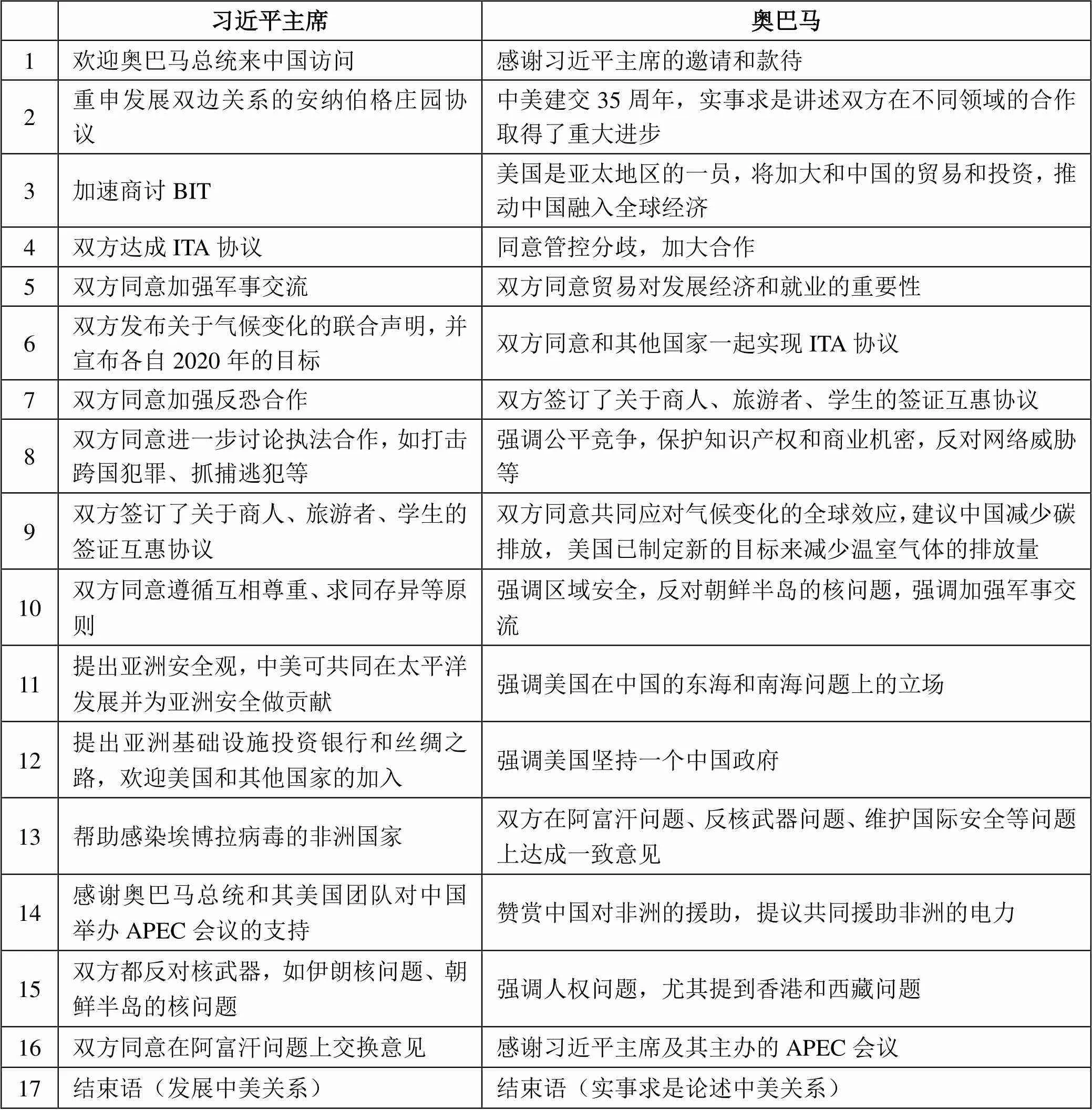

根据van Dijk(2008a,b)的观点,话题选择是操纵对方的重要因素,表1呈现了两国领导人的话题选择。

表1 两国领导人的话语主题对比

如表1所示,就话题选择来看,两国领导人的策略明显不同,奥巴马的话题选择意在凸显世界大国身份,而习近平主席的话题选择则注重从中国实践出发,建构一种全球责任和担当。习近平主席与奥巴马在讲话中都谈及两国之间的交流与合作以及国际社会的热点问题,如伊朗核问题、朝鲜半岛核问题。而奥巴马在谈论世界问题的同时也在谈论中国的人权问题、香港或西藏问题。习近平主席的讲话则强调和谐与合作,并表示欢迎美国和其他国家加入亚投行和丝绸之路的建设。奥巴马在谈及应对气候变化带来的全球效应时建议中国减少碳排放,这一话题选择说明奥巴马希望中国作出改变,也表明他试图控制话语主题的意图。而习近平主席对于亚投行和“一带一路”的话题选择构成了中国领导人主动掌控话语权的典型案例。

(1)China has initiated the AIIB in order to offer support and facility to regional infrastructure development. These proposals and initiatives are open and inclusive in Asia; they are not exclusive. We welcome the active participation of the United States and other relevant countries so that together we can promote and share prosperity and peace in Asia Pacific.

习近平主席强调中国为推动地区基础设施建设所作的努力,即建设亚投行和海上丝绸之路,表明了中国作为一个大国勇于承担国际责任,积极参与国际事务。中国也主动邀请美国和其他国家加入其中,这是中国领导人积极主动建构中国国际话语权重要体现。

为了进一步更好地理解中美两国领导人的话语主题,本文通过提取关键词的方式分别对习近平主席和奥巴马的讲话文本进行分析。对文本进行分词和统计词频后,中美两国领导人话语中的关键词如表2和3所示。

表2 习近平主席讲话中的关键词分布

表3 奥巴马讲话中的关键词分布

从关键词的分布可以看出,习近平主席强调合作、和谐与发展,而奥巴马则多次谈到中国的事务。例如:

(2)In that context, I did note that we recognize Tibet as part of the People’s Republic of China. We are not in favor of independence. But we did encourage Chinese authorities to take steps to preserve the unique cultural, religious and linguistic identity of the Tibetan people.

2 话题操纵

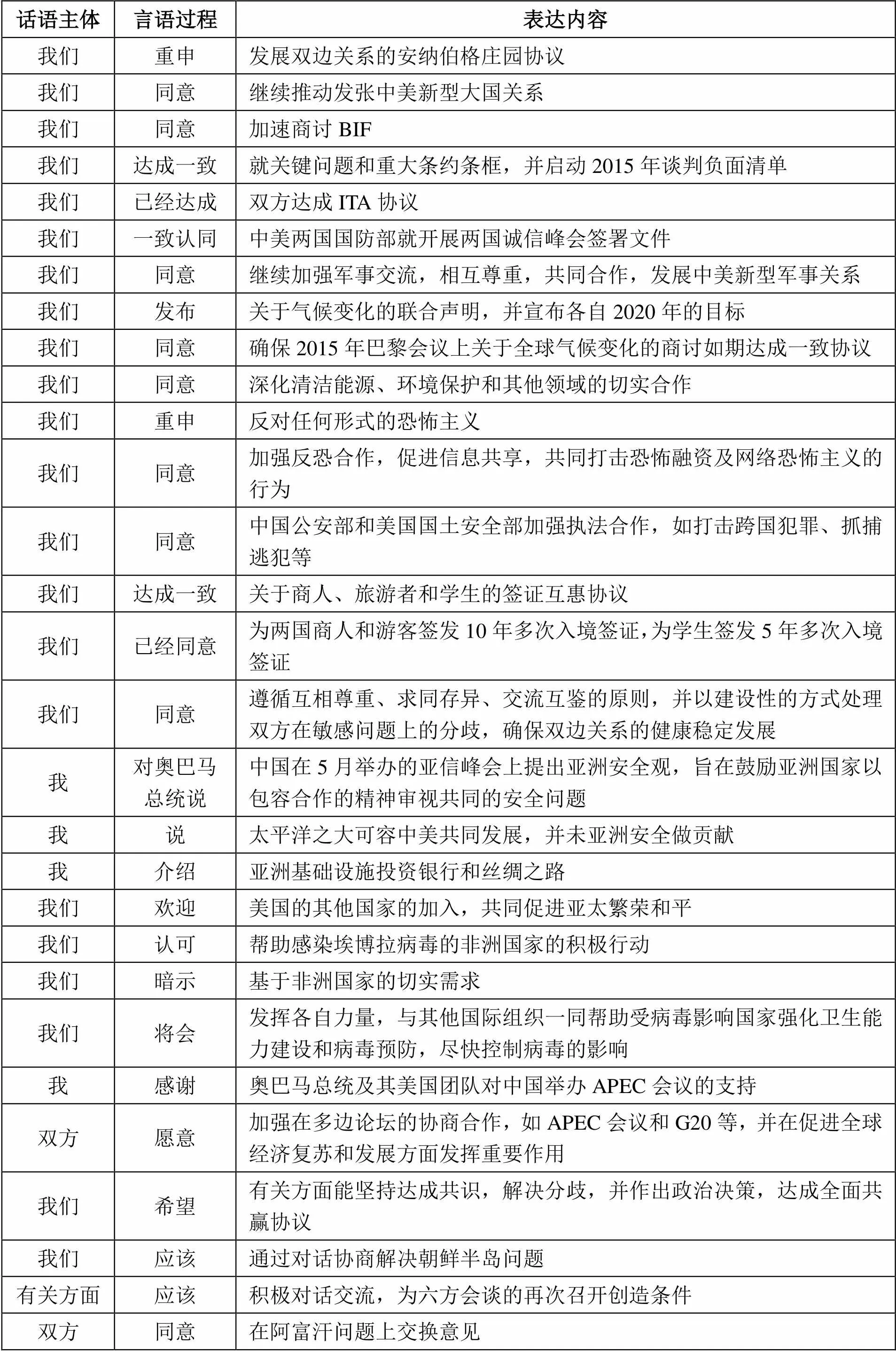

根据Hall(1980)观点,话语双方可以对话题采取同意、反对或协商的态度。本研究结合话语主体的言语过程以及各自对对方话语的接受程度得到表格4和5。

表4 习近平主席讲话中的言语过程

表5 奥巴马讲话的言语过程

从表格4和5可以看出,两国领导人都使用动词“同意”来建构一种身份的认同。习近平主席在讲话中多次使用“有”、”一致”和“达成”等动词表达了中国建构了一个负责任的大国形象,还使用了“重申”、“认可”和“应该”等词强调了中国作出的承诺和基本利益,而且使用“欢迎”和“希望”等词汇来表达中国欢迎美国和其他国家参与到亚投行和丝绸之路的建设中,体现了中国自己有特色的话语体系和建构国际政治话语权的意识。而奥巴马的讲话中则反复使用“重申”、“欢迎”、“赞赏”、“建议”、“鼓励”甚至“强调”来意图凸显美国的强大,并试图在话语实践中建构一个有着优越感的大国形象。

3 构建团结与凸显身份

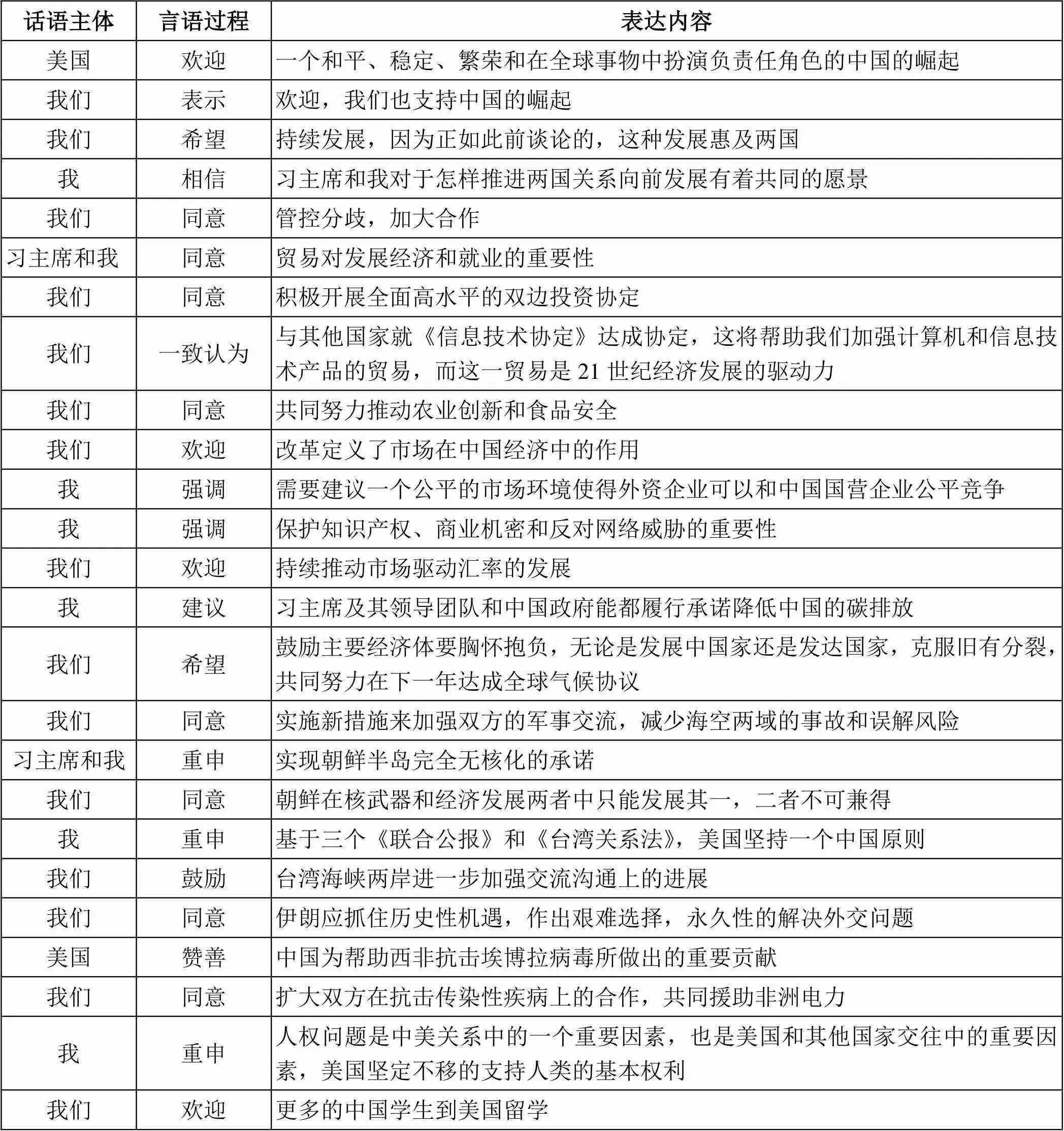

在日常沟通中,复数形式的“我们”经常被用来缩短说话人和听话者之间的社会距离。称谓语同时也是表达权势和平等的重要手段(Brown & Gilman,1960)。在习近平主席的演讲中代词“我们”出现了28次,其中21次表示中美;而奥巴马讲话中代词“我们”出现了47次,其中28次指代中美,17次指代美国。例如:

(3)We had sincere and in-depth exchange of views, and reached broad agreement on China-U.S. relations, major international, and regional issues of shared interest, as well as on global issues.

(4)In that context, I did note that we recognize Tibet as part of the People’s Republic of China. We are not in favor of independence. But we did encourage Chinese authorities to take steps to preserve the unique cultural, religious and linguistic identity of the Tibetan people.

例(3)中“我们”指代的是中美两国,表明中国领导人旨在建构一个和谐合作的世界,实现相互合作。例(4)表明奥巴马使用“我们”来区分自我和他者,并且显示了一种强烈的作为美国人的感觉。在奥巴马的话语实践中,中国需要致力于美国所倡导的行动当中。习近平主席讲话中的“我们”(指代中美两国时)通常与“都同意”、“一致认为”及“共同努力”等词汇搭配,体现出中国愿与美国共同合作的意愿。

(5)Weagreed to follow such principles as mutual respect, seeking common ground while sharing differences, exchanges and mutual learning, and manage our differences on sensitive issues in a constructive way so as to ensure the healthy and steady growth of the bilateral ties.

在习近平主席的讲话中代词“我们”不仅仅指代中美,还有6次指代中国,通常与“欢迎”、“认同”和“将会”等词汇搭配。例如:

(6)Wewelcome the active participation of the United States and other relevant countries so that together we can promote and share prosperity and peace in Asia Pacific.

(7)And with unwavering spirit and unremitting efforts, we will promote new progress in building a new type model of major-country relations between the two countries so as to bring greater benefits to our two peoples and two countries.

例(6)中的“我们”搭配动词“欢迎”表示中国主动邀请美国和其他国家加入其中(亚投行和丝绸之路),例(7)中的“我们”与情态动词“将要”结合起来,表明中国愿意为发展中美新型大国关系作出不懈的努力。这表明中国领导人主动邀请美国及其他国家加入中国构建的国际体系。中国在国际上不再是一个沉默的听众,而是一个积极构建合作框架的行动者和号召者。这一话语实践也体现以习近平主席为核心的新一代中国人积极构建有中国特色的话语体系,积极争取国际话语权的努力。

表6 代词“我们”在中美领导人演讲中的分布

表6显示了两个演讲中代词“我们”的使用情况。在奥巴马的讲话中“我们”不仅指代中美,也多次指代美国,这表明奥巴马旨在建构一种美国作为世界主导者的形象。奥巴马也多次使用代词“我”,而在习近平主席的讲话中代词“我”的使用次数则较少。Steffen和Haslam(2013)曾经指出:“领导者的成功源于他们代表群体发言的能力,他们正在力图影响并动员这个群体的成员”,最有影响力的领导者词汇是‘我们’,而影响力最差的词汇是‘我’。奥巴马的讲话凸显了一种强烈的个体身份意识,而习近平主席的讲话凸显了中国一贯秉承的和谐合作、团结共赢的话语传统,话语主题凸显了一种整体和大局意识。

4 提出义务和责任

话语的建构特征隐含了话语与行为的密切关系。新闻发布会话语实践的目的一方面是明确双方对于世界和对方的立场,另一方面则是试图说服对方按自己的利益行事。因此,新闻发布会话语实践的宏观结构往往表现为我们要求你做一些事情。这种宏观结构对于中国和美国都意味着国家的责任和义务。在美国领导人看来,中国总是有责任、有义务做一些事情。例如:

(8)At the same time, I did emphasize the need for a level playing field, so foreign companies can compete fairly, including against Chinese state-owned enterprises. I stressed the importance of protecting intellectual property as well as trade secrets, especially against cyber-threats. And we welcome continued progress towards a market-driven exchange rate.

例(8)中奥巴马对中国提出三点要求:一是进一步开放市场,给予西方企业公平竞争的权利,二是加强知识产权和商业机密的保护以及网络威胁的治理,三是调整人民币汇率。美国自诩为超级大国的优越感表现得淋漓尽致,这种优越感通过一种隐含在话语中的要求表现出来。在奥巴马看来,中国在话语实践中的地位较低,需要为自身的发展或美国的利益做些事情。奥巴马的这一话语模式还表现在中国碳排放、西藏、台湾及南海等话题上。

(9)And we encourage further progress by both sides of the Taiwan Strait towards building ties, reducing tensions and promoting stability on the basis of dignity and respect, which is in the interest of both sides, as well as the region and the United States.

上例中奥巴马就台湾问题婉转地要求海鲜两岸进一步努力。美国是一个强大的、有能力的、充满优越感的国家形象,有权利也有能力要求中国做出符合美国利益的事情。这一话语模式也是美国领导人对中国经常采取的一种策略。而习近平主席没有过多地指责或要求美国作出改变,而是把责任和义务归为中美或者只是中国。习近平主席在话语实践中建构了一个勇于承担责任与义务的大国形象。例如:

(10)China is ready to work with the United States to make efforts in a number of priority areas and putting into effect such principles as non-confrontation, non-conflict, mutual respect, and win-win cooperation.

四、结语

话语互动本质上是一种对话性的建构(Bakhtin,1981,1986)。奥巴马利用作为一个强大国家政治领袖的优势,采用了多种话语策略来操纵和控制意义的流动。他故意选择一些有利于美国而不利于中国的主题,以巩固中国对世界和美国的承诺、义务与责任。他还以有利于中国之名谈论中国内政,如西藏、台湾问题,并建议中国政府作出改变。除了话题选择和话题操纵,奥巴马使用了很多排他性的“我们”和一些将中国从一些国际团体中排除在外的范畴判断。奥巴马的话语背后既有美国自诩为超级大国的优越感意识,又隐含着一定的受害者情结和推卸责任的潜意识,同时也表明美国面对中国崛起可能造成的美国既得利益损失的恐惧。习近平主席的话语一方面体现了中国一贯秉承的热爱和平和谐,追求团结合作的传统,同时也表明中国争取国际话语权意识的逐步增强,中国领导人开始积极主动建构自己的话语体系。中国领导人不再是简单地同意美国提出的建议和意见,而是多次使用“重申”、“认可”等词强调中国作出的承诺或者中国的国家利益,同时使用“欢迎”和“希望”等词汇来表达中国对美国和其他国家参与到亚投行和丝绸之路建设中的期望。对一些共同的国际责任中国也开始提出自己的意见和建议。

中国新一代领导人的话语模式是中美新型大国关系的反映,也是新型大国关系的一种话语建构①。2013年6月7日,习近平主席在同奥巴马共同会见记者时双方同意共同努力构建新型大国关系,相互尊重,合作共赢,造福两国人民和世界人民。2014年2月14日,习近平主席在人民大会堂会见美国国务卿克里时表示中方坚定致力于同美方共同构建中美新型大国关系,推动两国关系持续健康稳定向前发展。2014年11月12日,习近平主席在人民大会堂会见奥巴马时明确对中美新型大国关系内涵作了概括,即不冲突,不对抗,相互尊重。中国国家领导人的话语表达了中国愿意承担国际责任和义务,中国人民友好、热爱和平以及愿意合作的形象得以建构,中美相互尊重,合作共赢,造福两国和世界人民的理念在中国领导人的话语模式中得到充分体现。正如习近平主席在新闻发布会中所陈述的那样:“中国愿与美国共同努力处理紧急事务,并将不冲突,不对抗,相互尊重,合作共赢的原则付诸实践。”而奥巴马的话语模式一方面是对中国领导人所提出的新型大国关系理念作出回应,依然强调中国所谓的问题和中美之间的差异,这些问题和差异构成了美国要求其他国家作出改变的历史文化动因。在美国看来,中国仍是一个在某些方面需要改变的国家。领导人话语作为一种国家层面的社会实践在完成信息传递的同时也履行了国家身份建构这一功能。中美两国领导人的话语互动一方面传递了各自国家的观点、理念和价值观,中美两个国家的身份同时也得到了新的建构或固化。两国领导人往往通过一定的话语模式控制话语意义的流动,进而达到一种话语权力的表达。从话语建构的视角来看,中国话语中所倡导的仁、和思想、天下情怀、家国担当与西方具有浓重宗教色彩的辩论与冲突指向在这一话语互动案例中被建构、延续、转化或消除(Wodak et al.,1999)。更为重要的是,这种被话语建构起来的身份又反过来影响了国家之间的外交关系以及外交政策的制定和实施。

注释:

①笔者请教了中美新型大国关系研究领域的专家华东师范大学政治学系叶淑兰副教授,她认为,中美新型大国关系是习近平提出的有关中美关系战略定位的新表述,旨在构建中美不对抗,不冲突,相互尊重,合作共赢的新型大国关系,中美不会陷入到对抗性的安全困境中。美国官方在某种程度上欢迎这一提法,但考虑到日、韩等同盟国的担忧,不想中美关系定位为中方所定义,因此,对中美新型大国关系的立场有所后退。特朗普当选后这一话语是否可以为美方所接受面临着很大的不确定性。

[1] Bakhtin, M. 1981.[M]. C. Emerson & M. Holquist (trans.). Austin: University of Texas Press.

[2] Bakhtin, M. 1986. The Problem of Speech Genres[A]. In C. Emerson & M. Holquist (eds.)[C]. Austin: University of Texas Press.

[3] Berlin, L. & A. Fetzer. 2012.[M]. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.

[4] Brown, P. & A. Gilman. 1960. The Pronouns of Power and Solidarity[A]. In T. Sebeok (ed.)[C]. Cambridge: The MIT Press.

[5] Chilton, P. 2004.[M]. London: Routledge.

[6] Epstein, C. 2008.[M]. Cambridge: The MIT Press.

[7] Fairclough, N. 1999.[M]. London: Routledge.

[8] Fairclough, N. 2000. Discourse, Social Theory, and Social Research: The Discourse of Welfare Reform [J].,(2): 163-195.

[9] Gee, J. 2003.[M]. London: Routledge.

[10] Hall, S. 1980. Encoding/Decoding[C]. In S. Hall et al. (eds.)[C]. London: Hutchinson.

[11] Holzscheiter, A. 2010.[M]. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

[12] Holzscheiter, A. 2013. Between Communicative Interaction and Structures of Signification: Discourse Theory and Analysis in International Relations[J]., (2): 142-162.

[13] Howarth, D. & Y. Stavrakakis. 2000. Introducing Discourse Theory and Political Analysis[A]. In D. Howarth, A. Norval & Y. Stavrakakis (eds.)[C]. Manchester: Manchester University Press.

[14] Laclau, E. & C. Mouffe. 2001.[M]. London: Verso.

[15] Martin, D. 1995. The Choices of Identity[J]., (1): 5-16.

[16] Thompson, J. 1990.[M]. Cambridge: Policy Press.

[17] van Dijk, T. A. 1988.[M]. Hillsadle: Lawrence Erlbaum Associates.

[18] van Dijk, T.A. 1998a.[M]. London: SAGE Publications.

[19] van Dijk, T. A. 1998b. Opinions and Ideologies in the Press[A]. In A. Bell & P. Garrett (eds.)[C]Oxford: Blackwell Publishers.

[20] van Dijk, T. A. 2002. Ideology: Political Discourse and Cognition[A]. In P. Chilton & C. Schäffner (eds.)[C]. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.

[21] van Dijk, T. A. 2008a.[M]. Cambridge: Cambridge University Press.

[22] van Dijk, T. A. 2008b.[M]. New York: Palgrave Macmillan.

[23] Wilson, J. 2001. Political Discourse[A]. In D. Schriffin, D. Tannen & H. Hamillon (eds.)[C]. Oxford: Blackwell Publishers.

[24] Steffens, N. & S. Haslam. 2013. Power through ‘Us’: Leaders’ Use of We-referencing Language Predicts Election Victory[J]., (10): 1-6.

[25] Wodak, R. et al. 1999.[M]. Edinburgh: Edinburgh University Press.

[26] Widdowson, H. 1979. Rules and Procedures in Discourse Analysis[A]. In T. Myers (ed.)[C]. Edinburgh: Edinburgh University Press.

[27] 孙吉胜. 2009. 语言、意义与国际政治——伊拉克战争解析[M]. 上海: 上海人民出版社.

[28] 尤泽顺, 陈建平. 2008. 政治话语的评判性分析研究及其对中国的启示[J]. 解放军外国语学院学报, (5): 1-6.

[29] 周宪. 2013. 福柯话语理论批判[J]. 文艺理论研究, (1): 121-129.

2017-06-30;

2017-11-23

北京交通大学基本科研业务费人文社会科学专项基金资助项目“‘一带一路’战略背景下中国国家形象传播及中国国际话语体系建构与重构研究”(2016JBWZ006)

刘立华,教授,博士后,研究方向:系统功能语言学、话语研究、跨文化传播

孙炬,副教授,博士,研究方向:系统功能语言学、语篇分析

H0

A

1008-665X(2018)2-0063-15