地方政府“层层加码”与人口城镇化推进※

——基于“十三五”规划文本的实证分析

侯祥鹏

一、 引 言

改革开放以来,我国城镇化经历了一个低起点、高速度的发展历程。1978年我国城镇常住人口只有1.72亿人,城镇化率17.92%;至2015年,我国城镇常住人口已达到7.7亿人,城镇化率56.1%。但是按户籍人口计算,2015年我国城镇化率仅有39.9%,与常住人口城镇化率相差16.2个百分点。受城乡分割的户籍制度影响,大量被统计为城镇人口的农民工及其随迁家属未能在教育、就业、医疗、养老、保障性住房等方面享受与城镇居民同等的基本公共服务,难以融入城市社会,市民化进程滞后。这已经成为我国城镇化快速发展过程中一个突出矛盾和主要问题。正是基于我国快速城镇化过程中一系列突出矛盾和主要问题,我国提出了走中国特色新型城镇化道路。

新型城镇化的重要内容之一就是缩小户籍人口城镇化率与常住人口城镇化率的差距,扩大公共服务覆盖面。《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》将“以人为本,公平共享”作为首要基本原则,明确“以人的城镇化为核心”,稳步推进城镇基本公共服务常住人口全覆盖,并提出到2020年实现常住人口城镇化率60%左右、户籍人口城镇化率45%左右,户籍人口城镇化率与常住人口城镇化率差距相对于2012年缩小2个百分点左右,努力实现1亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户。此后,国家出台一系列政策文件推进户籍制度改革,推动非户籍人口在城市落户,包括《国务院关于进一步推进户籍制度改革的意见》(国发〔2014〕25号)、《国务院关于深入推进新型城镇化建设的若干意见》(国发〔2016〕8号)、《国务院关于实施支持农业转移人口市民化若干财政政策的通知》(国发〔2016〕44号)、《国务院办公厅关于印发推动1亿非户籍人口在城市落户方案的通知》(国办发〔2016〕72号)等。

新型城镇化的实现无疑离不开地方政府的推进。但迫于高额的财政负担,地方政府缺乏内在动力推动户籍人口城镇化,因而提高户籍人口城镇化率进而缩小户籍人口城镇化率与常住人口城镇化率的差距就成为新型城镇化面临的一个现实问题。解决此问题的一个可行进路是将人口城镇化率目标纳入地方政府考核体系。因为在我国多层级行政体制中广泛存在着“层层加码”现象(周黎安等,2015;唐仁伍,2016),一旦上级政府提出一个政策目标,各级下级政府往往以一个更高的目标来回应。那么,就人口城镇化率而言,是否也存在各级地方政府的“层层加码”,逐级提出一个高于上级政府目标的本级政府目标,从而实现中央政府推进户籍人口城镇化、缩小户籍人口城镇化率与常住人口城镇化率差距的目标?

五年规划是我国政府最重大的公共政策之一,是未来五年国家经济和社会发展的战略性框架(胡鞍钢等,2016)。从中央到地方,各级政府都会制定五年规划,并且上级政府的规划目标会层层分解落实为下级政府的规划目标。在国家五年规划的统领下,各地方五年规划也就成为了未来一段时期各级地方政府的施政纲领。国家“十三五”规划首次列入了人口城镇化率目标,确认了《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》提出的发展目标,各级地方政府也相继把这一系列指标列入本地“十三五”规划,从而为本文的研究提供了样本。

本文收集了全国31个省、自治区、直辖市和268个地级市的“十三五”规划文本。本文即通过分析省级和地级市政府的“十三五”规划文本中有关人口城镇化率目标,考察地方政府“层层加码”实现中央政府人口城镇化率目标的机理与路径。

二、 “层层加码”的机理

所谓“层层加码”,是指一个经济社会发展指标经中央政府提出后,会沿着地方政府的层级而逐级加码和放大,即各级地方政府会竞相提出更高的发展指标(周黎安等,2015)。周黎安(2014)提出的纵向行政发包和横向晋升竞争可以作为“层层加码”的两个基本分析维度。

从纵向来看。行政发包是指在行政组织边界之内,在一个统一的权威之下,在上级与下级之间嵌入的发包关系。行政发包制的基本特点是,委托人(发包方)拥有正式权威(如人事控制权、监察权、指导权和审批权)和剩余索取权(如不受约束的否决权和干预权),承包方拥有具体的执行权和决策权,特别是以自由裁量权的方式享有许多实际控制权。这种行政发包在现实中的集中表现是目标责任制。目标责任制是在各级政府之间实施的,通过工作目标设计,将上级的整体目标逐级分解,转换为下级的分目标,并通过目标分解、目标责任书签署、统计与监测、目标考核等手段(姜佳莹等,2017),确保工作目标的达成。

从横向来看。在每一个政府层级,每个地方官员都面对着一定数量的竞争对手。在锦标赛式晋升模式下,地方官员必须保证在每一轮竞争中胜出以进入下一轮晋升竞争,否则被淘汰者将自动失去参与下一轮晋升竞争的资格(周黎安,2007)。因此,地方官员往往主动提高任务目标,以在每一轮竞争中竭尽全力交出比同级官员更好的“成绩单”,提高获得晋升的概率。

“层层加码”机制的形成与我国目前“政治集权-经济分权”的府际关系格局息息相关。政治上的集权表现为地方政府官员的选拔、任命、晋升由中央政府掌控。从改革前的“下管两级”到改革后的“下管一级”,*1953年11月24日《中共中央关于加强干部管理工作的决定》规定,“逐步建立在中央及各级党委统一领导下,在中央及各级党委的组织部统一管理下的分部分级管理干部的制度”,并在实践中实行“下管两级”。1983年10月5日《中共中央组织部关于改革干部管理体制若干问题的规定》要求,“各级党委要适当缩小管理干部的范围,下放管理干部的权限”。1984年8月开始,实行“下管一级”干部管理体制,并沿用至今。地方政府官员的政治命运始终掌握在中央政府手中。这确保了地方政府必须听命于中央政府,地方政府官员首先要完成中央政府下达的基本任务以保住职位,在此基础上再完成更高的任务目标以获得晋升。经济分权则赋予了地方政府一定的自由裁量权,由其自主决定以何种方式实现任务目标。这种“政治集权-经济分权”的央地关系在地方进一步复制,即下级地方政府官员的政治命运操控于上级地方政府手中,下级地方政府官员必须竭尽全力超额完成上级地方政府下达的基本任务以谋求晋升;同时上级地方政府也赋予下级地方政府一定的自由裁量权以完成任务目标。“政治集权-经济分权”的府际关系格局赋予了各级地方政府“层层加码”的动力以及实现“加码”目标的政策手段。

在我国,常住人口城镇化主要受经济力量的驱动,而户籍人口城镇化受到地方政府的严格管控。迫于高额的财政负担,地方政府缺乏推动户籍人口城镇化的内在动力。根据屈小博和程杰(2013)的测算,2010年全国所有地级城市的户籍价值平均为2211元,这意味着全国各级财政当年需要为一个与城市户口挂钩的基本公共服务和福利投入财政资金2211元。另据单菁菁(2015)按2011年数据的测算,全国城镇农民工市民化的人均公共成本为12.9万元。如此高额的市民化成本与户籍人口公共服务负担,阻滞了地方政府推动外来人口落户城镇的步伐。但如果人口城镇化率指标被纳入中央政府施政纲领,从而进入地方政府施政考核范围,根据“层层加码”的机理,地方政府出于晋升考虑,可能会提高外来人口享受城镇公共服务的比例和范围。这实际上就是提高户籍人口城镇化率。以下即借助国家和地方的“十三五”规划文本披露的人口城镇化率目标数据,从省级政府、地级市政府两个层面,户籍人口城镇化率目标、常住人口城镇化率目标以及缩小二者差距目标三个角度,考察地方政府“层层加码”进而实现中央政府人口城镇化率目标的路径。

三、 省级政府的“加码”

中央政府的目标层层分解,省级政府直接对接中央政府。本文收集了全国31个省、自治区、直辖市“十三五”规划文本。除了北京、天津、上海这3个直辖市没有对“十三五”末人口城镇化率提出明确目标外*2015年北京市常住人口城镇化率和户籍人口城镇化率已经超过80%,上海市这两个指标均已经达到90%左右。这两个直辖市“十三五”期间的主要目标是控制常住人口数量。2015年天津市常住人口城镇化率超过80%,户籍人口城镇化率超过60%,处于全国前列。天津市“十三五”规划提出到2020年常住人口城镇化率达到84%,没有提及户籍人口城镇化率目标。,其余27个省、自治区和直辖市都对“十三五”末户籍人口城镇化率和常住人口城镇化率分别提出了明确的目标。*鉴于西藏特殊的自然地理条件对人口城镇化的影响,本文没有将其纳入分析范围。本文即以这27个省、自治区和直辖市为样本,实证分析省级政府推进人口城镇化的“加码”行为。

在描述性统计分析的基础上,首先使用单样本t检验方法来检验省级政府“加码”行为的显著性。考虑到t检验属于参数检验,对总体的参数规定了某些条件,而本文所使用的样本数量较少,基于稳健性考虑,还使用非参数检验方法进行检验。非参数检验对于总体的参数不规定条件,特别适用于小样本以及分等、分类的数据(西格耳,1986)。

1. 省级政府关于户籍人口城镇化率目标的“加码”

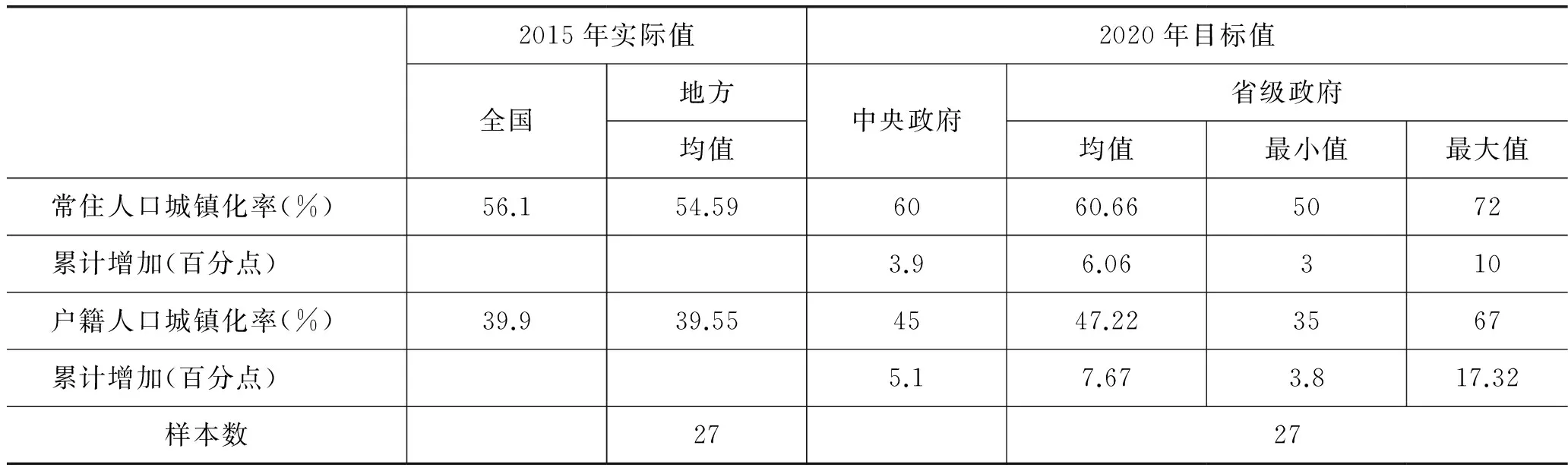

如表1所示,省级政府提出的“十三五”末户籍人口城镇化率目标最低为35%,最高为67%,平均为47.22%,高出中央政府目标2.22个百分点;省级政府提出的“十三五”期间户籍人口城镇化率累计增加目标最低为3.8个百分点,最高为17.32个百分点,平均为7.67个百分点,高出中央政府目标2.57个百分点。户籍人口城镇化率累计增加目标低于中央政府5.1个百分点目标的只有4个省:浙江是3.8个百分点,广东和青海都是4个百分点,甘肃是4.39个百分点。其实,浙江2015年户籍人口城镇化率已经达到51.2%,即使“十三五”期间累计增加目标最低,至2020年末目标值也达到55%,远远高于中央政府45%的目标;广东和青海2015年户籍人口城镇化率都达到46%,至2020年末目标值为50%,同样超过中央政府目标;只有甘肃的户籍人口城镇化率目标与中央政府目标保持差距,2015年甘肃户籍人口城镇化率为33.61%,其起点即与全国有6.29个百分点的差距,至2020年末目标值为38%,与中央政府目标的差距仍保持在7个百分点,几乎是与中央政府目标同步前进。可见,从统计数据来看,不论是户籍人口城镇化率绝对值还是累计增加值,省级政府提出的目标平均来说超过了中央政府提出的目标,存在着省级政府“加码”的现象。但是这种现象是否具有统计上的显著性呢?下面对这种“加码”现象进行统计假设检验。

表1 中央政府与省级政府人口城镇化率目标比较

注:地方均值为27省的算术平均数。

资料来源:根据国家和地方“十三五”规划文本整理。

“加码”的统计显著性检验既可以基于户籍人口城镇化率的绝对值目标,也可以基于累计增加目标。考虑到各省户籍人口城镇化率起点的不同,选择使用累计增加目标作为分析对象。据此,提出假设:省级政府的户籍人口城镇化率累计增加目标大于中央政府目标。

H0:urnapro=urnacen

Ha:urnapro>urnacen

(1)

其中,H0为原假设,Ha为备择假设;urnapro为省级政府的户籍人口城镇化率累计增加目标;urnacen为中央政府的户籍人口城镇化率累计增加目标,取值为5.1。

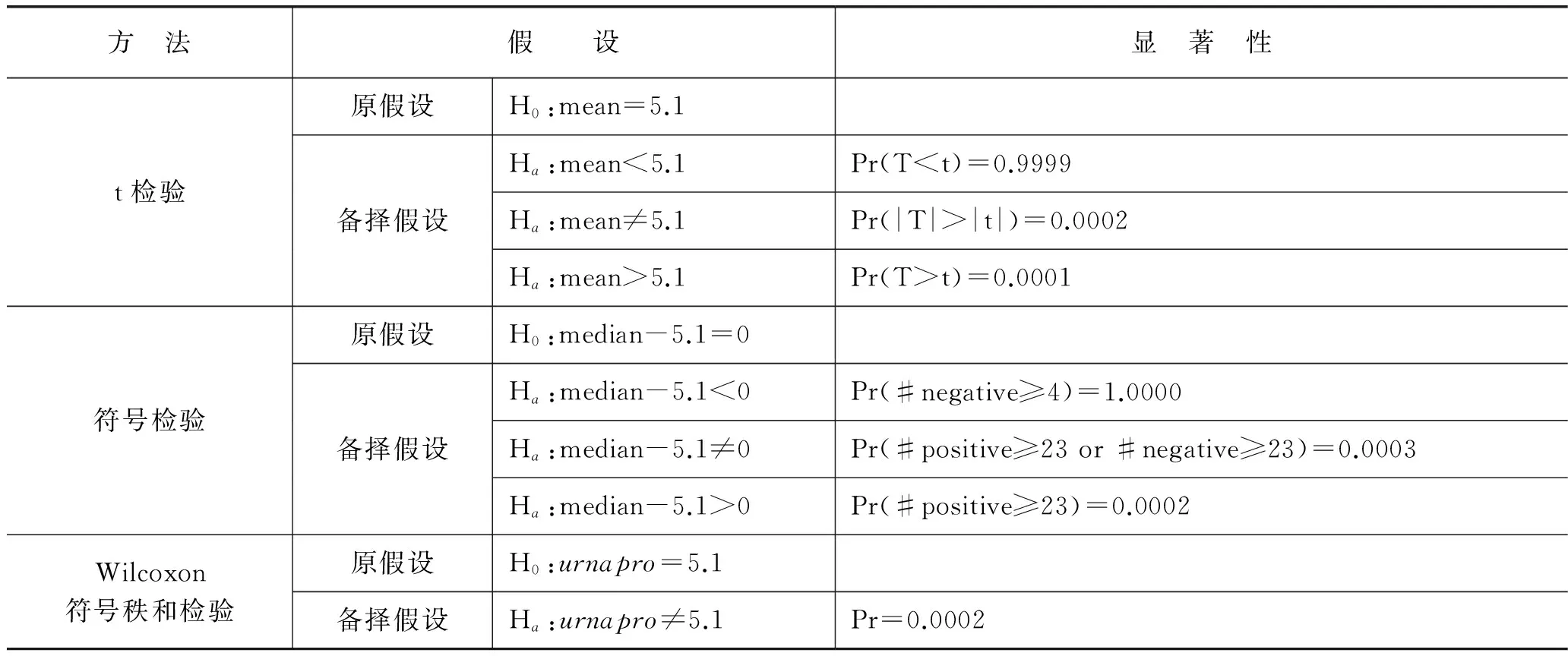

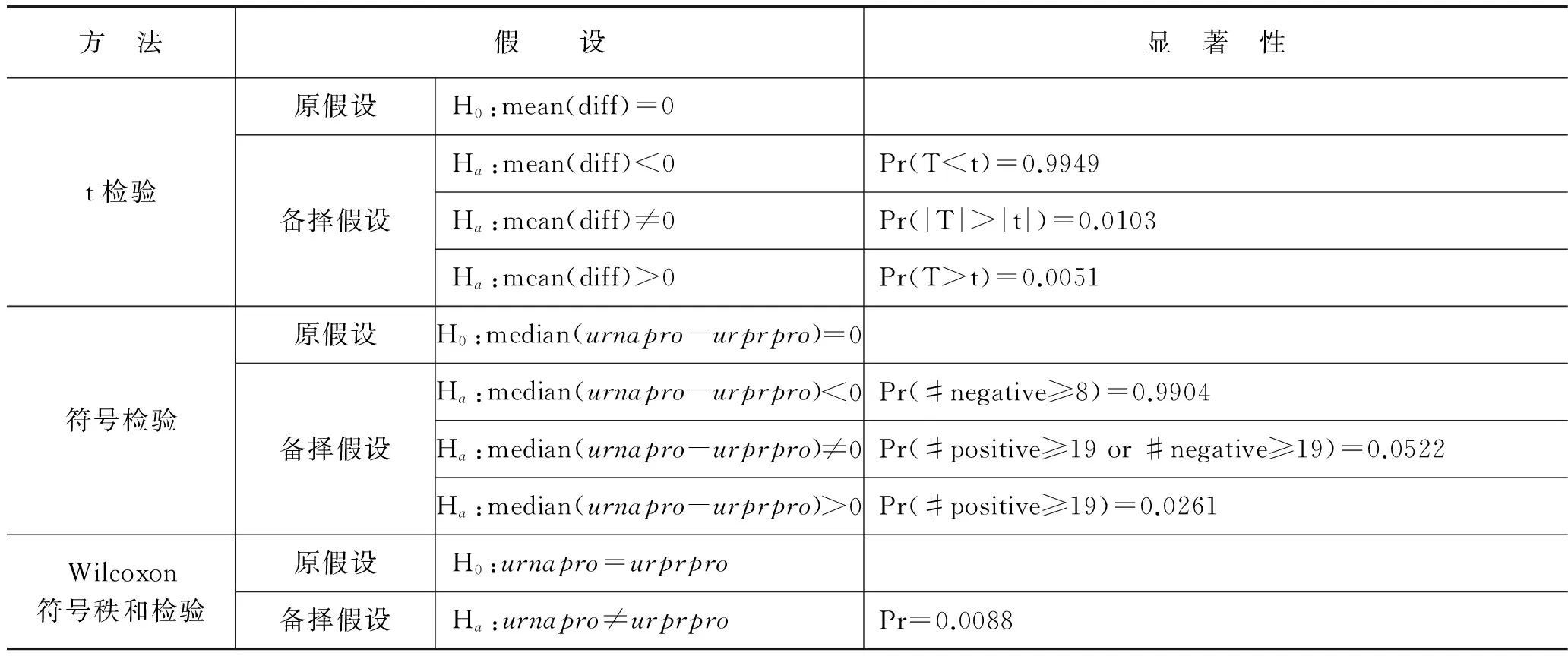

首先使用单样本t检验方法来检验省级政府“加码”行为的统计显著性,检验结果见表2。t检验表明,省级政府户籍人口城镇化率累计增加目标在0.02%显著性水平与中央政府不同,进一步地在0.01%显著性水平高于中央政府目标。

表2 省级政府与中央政府户籍人口城镇化率目标差异检验

基于稳健性考虑,再使用单样本中位数符号检验和Wilcoxon符号秩和检验这两种非参数检验方法,检验结果见表2。符号检验和Wilcoxon符号秩和检验这两个非参数检验也分别在0.03%和0.02%显著性水平拒绝了省级政府户籍人口城镇化率累计增加目标与中央政府目标相等的原假设,考虑到符号检验中符号为正的例数更多(正的例数为23,负的例数为4),Wilcoxon符号秩和检验中秩和为正的例数更多(正的例数为346,负的例数为32),可以认为省级政府户籍人口城镇化率累计增加目标高于中央政府目标。

综合判断,省级政府对中央政府的户籍人口城镇化率目标具有显著的“加码”行为。

2. 省级政府关于常住人口城镇化率目标的“加码”

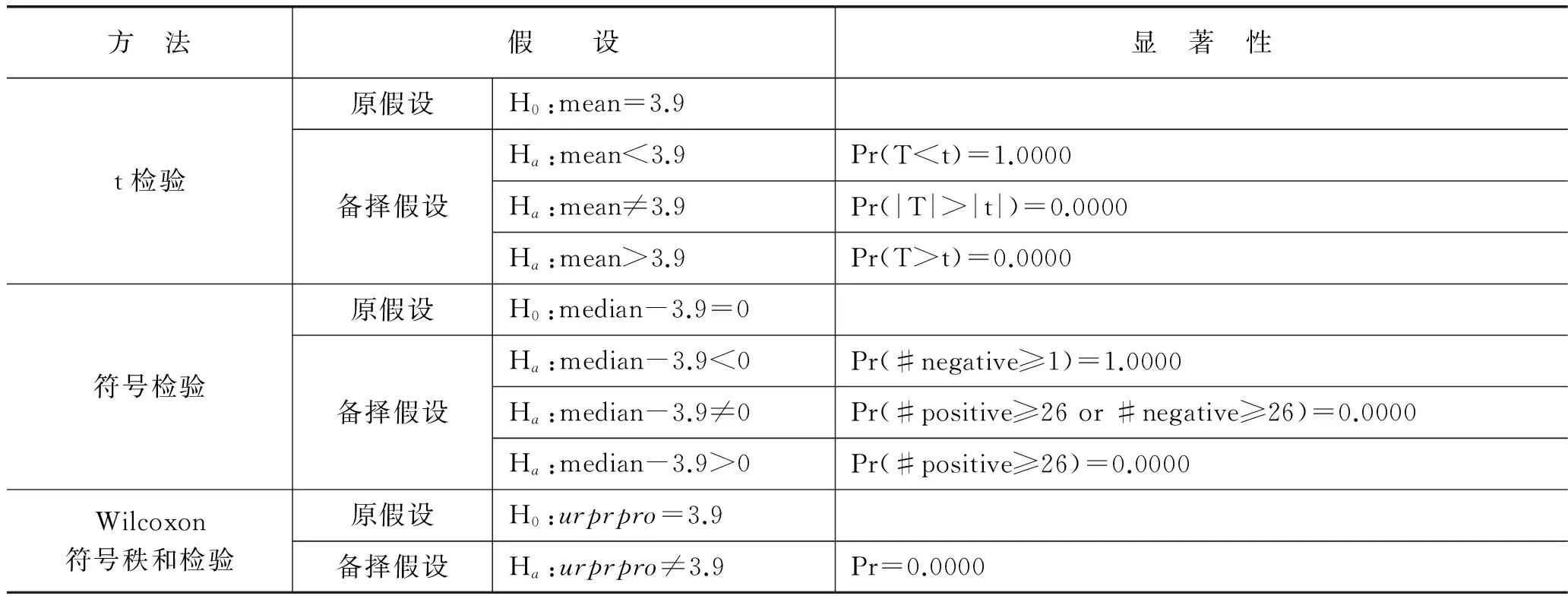

如表1所示,省级政府提出的“十三五”末常住人口城镇化率目标最低为50%,最高为72%,平均为60.66%,基本与中央政府目标持平;省级政府提出的“十三五”期间常住人口城镇化率累计增加目标最低为3个百分点,最高为10个百分点,平均为6.06个百分点,高出中央政府目标2.16个百分点。27个省级政府中,只有广东的常住人口城镇化率累计增加目标(3个百分点)低于中央政府目标(3.9个百分点)。其实,广东2015年常住人口城镇化率已经达到68.7%,即使“十三五”期间累计增加目标低于中央政府目标,至2020年末目标值也达到71.7%,远远高于中央政府60%的目标。可见,从统计数据来看,不论是常住人口城镇化率绝对值还是累计增加值,省级政府提出的目标平均来说超过了中央政府提出的目标,存在着省级政府“加码”的现象。下面对这种“加码”现象进行统计上的显著性检验。

考虑到各省常住人口城镇化率起点的不同,选择使用累计增加目标作为分析对象,检验“加码”的显著性。据此,提出假设:省级政府的常住人口城镇化率累计增加目标大于中央政府目标。

H0:urprpro=urprcen

Ha:urprpro>urprcen

(2)

其中,H0为原假设,Ha为备择假设;urprpro为省级政府的常住人口城镇化率累计增加目标;urprcen为中央政府的常住人口城镇化率累计增加目标,取值为3.9。

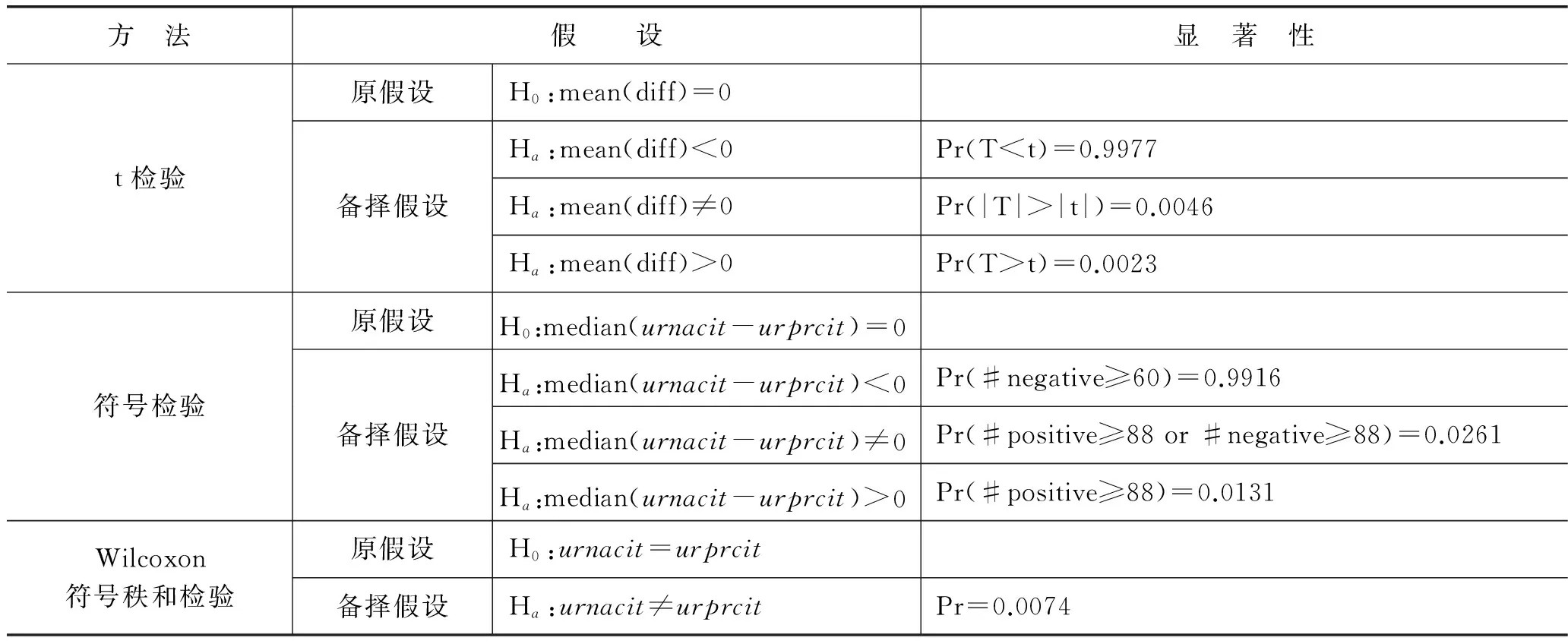

单样本t检验的检验结果见表3。t检验表明,省级政府常住人口城镇化率累计增加目标在0.00%显著性水平与中央政府不同,进一步地在0.00%显著性水平高于中央政府目标。从非参数检验结果来看,符号检验和Wilcoxon符号秩和检验都在0.00%显著性水平拒绝了省级政府常住人口城镇化率累计增加目标与中央政府目标相等的原假设,考虑到符号检验中符号为正的例数更多(正的例数为26,负的例数为1),Wilcoxon符号秩和检验中秩和为正的例数更多(正的例数为369,负的例数为9),可以认为省级政府常住人口城镇化率累计增加目标高于中央政府目标。

表3 省级政府与中央政府常住人口城镇化率目标差异检验

综合判断,省级政府对中央政府的常住人口城镇化率目标也具有显著的“加码”行为。

3. 省级政府关于户籍人口城镇化率与常住人口城镇化率目标的“加码”比较

根据国家“十三五”规划,“十三五”期间我国常住人口城镇化率累计增加3.9个百分点,年均增加0.78个百分点,这个速度低于1978-2015年我国常住人口城镇化率年均0.99个百分点的增速,更是低于2000-2015年年均1.33个百分点的增速;而规划期内我国户籍人口城镇化率累计增加5.1个百分点,年均增加1.02个百分点。显然,中央政府旨在加快户籍人口城镇化进程,从而缩小其与常住人口城镇化率的差距。那么,省级政府在对户籍人口城镇化率与常住人口城镇化率目标的同时“加码”中是否能实现这一目标?从表1来看,省级政府户籍人口城镇化率累计增加目标平均为7.67个百分点,比常住人口城镇化率累计增加目标高出1.61个百分点。下面检验这种差异的统计显著性。

同前所述,选择人口城镇化率累计增加目标作为检验分析对象。据此,提出假设:省级政府的户籍人口城镇化率累计增加目标大于常住人口城镇化率累计增加目标。

H0:urnapro=urprpro

Ha:urnapro>urprpro

(3)

其中,H0为原假设,Ha为备择假设;urnapro为省级政府的户籍人口城镇化率累计增加目标;urprpro为省级政府的常住人口城镇化率累计增加目标。

检验结果见表4。配对样本t检验的结果表明,省级政府户籍人口城镇化率累计增加目标在1.03%显著性水平与常住人口城镇化率累计增加目标不同,进一步地在0.51%显著性水平高于常住人口城镇化率累计增加目标。配对样本的符号检验和Wilcoxon符号秩和检验分别在5.22%和0.88%显著性水平拒绝了省级政府的户籍人口城镇化率与常住人口城镇化率累计增加目标相等的原假设,考虑到符号检验中符号为正的例数更多(正的例数为19,负的例数为8),Wilcoxon符号秩和检验中秩和为正的例数更多(正的例数为298,负的例数为80),可以认为省级政府的户籍人口城镇化率累计增加目标高于常住人口城镇化率累计增加目标。

表4 省级政府的人口城镇化率目标差异检验

可见,虽然省级政府在户籍人口城镇化率和常住人口城镇化率目标上都有“加码”行为,但对前者的“加码”程度更高,这实际上是省级政府对中央政府缩小户籍人口城镇化率与常住人口城镇化率差距的又一次“加码”行为。

四、 地级市政府的“加码”

地级市政府在地方政府系统中起着承上启下的重要作用,对上要对接省级政府,对下要统筹县级政府。根据《中国民政统计年鉴2016》,除去西藏的4个地级市,2015年我国共有地级市287个。*鉴于西藏特殊的自然地理条件对人口城镇化的影响,没有将西藏的4个地级市纳入分析范围。本文通过互联网共收集到了其中268个地级市政府的“十三五”规划文本,占地级市总数的93.4%。本文即以这268份“十三五”规划文本,利用参数检验和非参数检验考察地级市政府推进人口城镇化的“加码”行为。

1. 地级市政府关于户籍人口城镇化率目标的“加码”

在268份地级市“十三五”规划文本中,有165份同时公布了户籍人口城镇化率2015年基期值和2020年目标值(含5年累计增加目标),另有29份只公布了2020年目标值。从表5可以看出,这194个地级市政府提出的“十三五”末户籍人口城镇化率目标最低为21%,最高为82%,平均为48.21%,高出省级政府平均目标0.99个百分点;其中165个地级市政府提出的“十三五”期间户籍人口城镇化率累计增加目标最低为0.1个百分点,最高为26个百分点,平均为8.39个百分点,高出省级政府平均目标0.72个百分点。可见,从统计数据来看,不论是户籍人口城镇化率绝对值还是累计增加值,地级市政府提出的目标平均来说超过了省级政府提出的目标,存在着地级市政府“加码”的现象。下面对这种“加码”现象进行统计显著性检验。

表5 省级政府与地级市政府人口城镇化率目标比较

注:省级政府均值为27省的算术平均数;地级市政府均值为地级市政府样本的算术平均数。

资料来源:根据省和地级市“十三五”规划文本整理。

由于在地级市层面,户籍人口城镇化率的差异较大,最高者如江苏省无锡市2015年已达74.3%,已经超过江苏省2020年67%的规划目标;最低者如广西自治区钦州市2015年只有14.6%,远远低于广西自治区2015年32.4%的基期值。这种差异可能导致地级市政府采取策略性行为:那些2015年基期值即超过2020年上级政府目标值的地级市政府,会选择一个较低的增加目标。因为较大基数基础上的提升更加困难,且需要承担更多的财政负担。提出一个较低的增加目标,既可以展现本地政府的“高姿态”,为省级政府实现目标贡献地方力量,又不至于“自己为难自己”,加大本地完成任务的难度。那些2015年基期值落后于上级政府目标值的地级市政府,会选择一个较高的增加目标,以尽快赶上上级政府的设定目标。事实上,上述2015年户籍人口城镇化率最高者与最低者的选择的确如此。无锡市“十三五”期间规划户籍人口城镇化率累计增加1.7个百分点,低于江苏省增加5.7个百分点的目标;钦州市则规划增加22个百分点,远远高于广西自治区增加7.6个百分点的目标。再如,辽宁省抚顺市2015年户籍人口城镇化率65.1%,已经达到辽宁省2020年65%的规划目标值,所以提出了0.1个百分点增长目标,在165个样本地级市中最低,低于辽宁省增加7.7个百分点的目标;贵州省铜仁市2015年户籍人口城镇化率16%,远远低于贵州省2015年32.9%的基期值,所以提出了26个百分点增长目标,在165个样本地级市中最高,高于贵州省增加10.1个百分点的目标。

基于此,将样本地级市分为2组:Ⅰ组,本市2015年户籍人口城镇化率基期值低于2020年省级政府目标值;Ⅱ组,本市2015年户籍人口城镇化率基期值高于2020年省级政府目标值。考虑到各市户籍人口城镇化率起点的不同,选择累计增加目标作为分析对象。据此,提出假设如下:

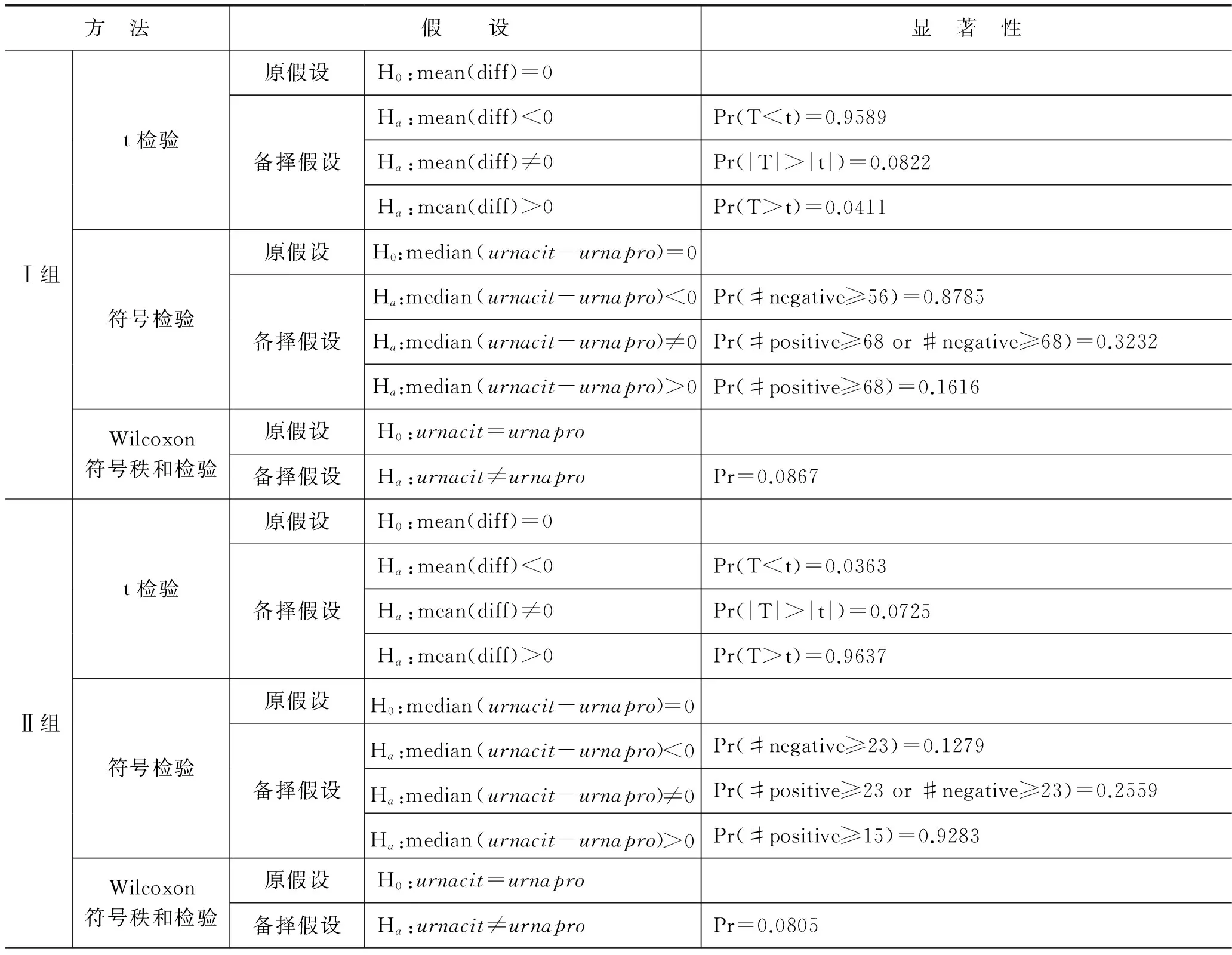

H0:urnacit=urnapro

Ha1:urnacit>urnapro,urnacit2015 Ha2:urnacit (4) 其中,H0为原假设,Ha为备择假设;urnacit为地级市政府的户籍人口城镇化率累计增加目标;urnapro为省级政府的户籍人口城镇化率累计增加目标;urnacit2015为地级市政府2015年户籍人口城镇化率基期值;urnapro2020为省级政府2020年户籍人口城镇化率目标值。 地级市政府“加码”行为的检验结果见表6。 对于Ⅰ组,t检验表明地级市政府户籍人口城镇化率累计增加目标在4.11%显著性水平高于省级政府目标;中位数符号检验在16.16%显著性水平表明地级市政府户籍人口城镇化率累计增加目标高于省级政府目标,Wilcoxon符号秩和检验在8.67%显著性水平拒绝地级市政府户籍人口城镇化率累计增加目标与省级政府目标相等的原假设,考虑到符号检验中符号为正的例数更多(正的例数为68,负的例数为56),Wilcoxon符号秩和检验中秩和为正的例数更多(正的例数为4702.5,负的例数为3295.5),可以认为地级市政府户籍人口城镇化率累计增加目标高于省级政府目标。 对于Ⅱ组,t检验表明地级市政府户籍人口城镇化率累计增加目标在3.63%显著性水平低于省级政府目标;中位数符号检验在12.79%显著性水平表明地级市政府户籍人口城镇化率累计增加目标低于省级政府目标,Wilcoxon符号秩和检验在8.05%显著性水平拒绝地级市政府户籍人口城镇化率累计增加目标与省级政府目标相等的原假设,考虑到符号检验中符号为负的例数更多(正的例数为15,负的例数为23),Wilcoxon符号秩和检验中秩和为负的例数更多(正的例数为250,负的例数为491),可以认为地级市政府户籍人口城镇化率累计增加目标低于省级政府目标。考虑到上级政府要求的规划目标实际上是户籍人口城镇化率绝对值,此时地级市政府户籍人口城镇化率2015年基期值已经超过了省级政府2020年目标值,且描述性统计分析表明所有样本地级市累计增加目标最低为0.1个百分点,即没有地级市政府目标出现负增长,因此,即便Ⅱ组的地级市政府户籍人口城镇化率累计增加目标低于省级政府目标,其绝对目标仍然是高于省级政府目标的。 表6 地级市政府与省级政府户籍人口城镇化率目标差异检验 综合判断,地级市政府对省级政府的户籍人口城镇化率目标具有显著的“加码”行为,其中,本地基期值低于省级政府目标值的地级市政府“加码”幅度较高,而本地基期值高于省级政府目标值的地级市政府“加码”幅度较低。 在268份地级市“十三五”规划文本中,有230份同时公布了常住人口城镇化率2015年基期值和2020年目标值(含5年累计增加目标),另有3份只公布了2020年目标值。从表5可以看出,这233个地级市政府提出的“十三五”末常住人口城镇化率目标最低为35%,最高为95%,平均为61.89%,高出省级政府平均目标1.23个百分点;其中230个地级市政府提出的“十三五”期间常住人口城镇化率累计增加目标最低为0.03个百分点,最高为24.77个百分点,平均为7.44个百分点,高出省级政府平均目标1.38个百分点。可见,从统计数据来看,不论是常住人口城镇化率绝对值还是累计增加值,地级市政府提出的目标平均来说超过了省级政府提出的目标,存在着地级市政府“加码”的现象。下面对这种“加码”现象进行统计显著性检验。 地级市层面的常住人口城镇化率差异同样较大,最高者如甘肃省嘉峪关市2015年已达 93.4%,已经远远超过甘肃省2020年50%的规划目标;最低者同为甘肃省的陇南市2015年只有28.16%,远远低于甘肃省2015年43.19%的基期值。基于前文的分析,这种差异同样可能导致地级市政府采取策略性行为:那些2015年基期值即超过2020年上级政府目标值的地级市政府,会选择一个较低的增加目标;那些2015年基期值落后于上级政府目标值的地级市政府,会选择一个较高的增加目标。例如,上述2015年常住人口城镇化率最高者与最低者的选择的确如此。嘉峪关市“十三五”期间规划常住人口城镇化率累计增加1.6个百分点,低于甘肃省增加6.81个百分点的目标;陇南市则规划增加6.84个百分点,略高于甘肃省增长目标。再如,广东省珠海市2015年常住人口城镇化率88.07%,已经超过广东省2020年71.7%的规划目标值,所以提出了0.03个百分点增长目标,在230个样本地级市中最低,低于广东省增加3个百分点的目标;同为广东省的云浮市2015年常住人口城镇化率40.23%,远远低于广东省2015年68.7% 的基期值,所以提出了24.77个百分点增长目标,在230个样本地级市中最高,也大大高于广东省增长目标。 基于此,将样本地级市分为2组:Ⅰ组,本市2015年常住人口城镇化率基期值低于2020年省级政府目标值;Ⅱ组,本市2015年常住人口城镇化率基期值高于2020年省级政府目标值。考虑到各市常住人口城镇化率起点的不同,选择使用累计增加目标作为分析对象。据此,提出假设如下: H0:urprcit=urprpro Ha1:urprcit>urprpro,urprcit2015 Ha2:urprcit (5) 其中,H0为原假设,Ha为备择假设;urprcit为地级市政府的常住人口城镇化率累计增加目标;urprpro为省级政府的常住人口城镇化率累计增加目标;urprcit2015为地级市政府2015年常住人口城镇化率基期值;urprpro2020为省级政府2020年常住人口城镇化率目标值。 地级市政府“加码”行为的检验结果见表7。 对于Ⅰ组,t检验表明地级市政府常住人口城镇化率累计增加目标在0.00%显著性水平高于省级政府目标;中位数符号检验和Wilcoxon符号秩和检验也都在0.00%显著性水平拒绝地级市政府常住人口城镇化率累计增加目标与省级政府目标相等的原假设,考虑到符号检验中符号为正的例数更多(正的例数为115,负的例数为16),Wilcoxon符号秩和检验中秩和为正的例数更多(正的例数为8207.5,负的例数为438.5),可以认为地级市政府常住人口城镇化率累计增加目标高于省级政府目标。 对于Ⅱ组,t检验表明地级市政府常住人口城镇化率累计增加目标在0.00%显著性水平低于省级政府目标;中位数符号检验和Wilcoxon符号秩和检验也都分别在0.00%显著性水平拒绝地级市政府常住人口城镇化率累计增加目标与省级政府目标相等的原假设,考虑到符号检验中符号为负的例数更多(正的例数为23,负的例数为75),Wilcoxon符号秩和检验中秩和为负的例数更多(正的例数为1194.5,负的例数为3754.5),可以认为地级市政府常住人口城镇化率累计增加目标低于省级政府目标。考虑到上级政府要求的规划目标实际上是常住人口城镇化率绝对值,此时地级市政府常住人口城镇化率2015年基期值已经超过了省级政府的2020年目标值,且描述性统计分析表明所有样本地级市累计增加目标最低为0.03个百分点,即没有地级市政府目标出现负增长,因此,即便Ⅱ组的地级市政府常住人口城镇化率累计增加目标低于省级政府目标,其绝对目标仍然是高于省级政府目标的。 综合判断,地级市政府对省级政府的常住人口城镇化率目标具有显著的“加码”行为,其中,本地基期值低于省级政府目标值的地级市政府“加码”幅度较高,而本地基期值高于省级政府目标值的地级市政府“加码”幅度较低。 “十三五”期间我国要努力缩小户籍人口城镇化率与常住人口城镇化率的差距。前文的分析表明,省级政府对户籍人口城镇化率的“加码”程度更高,从而有利于国家层面目标的实现。那么地级市政府是否也存在类似的“加码”行为,从而有利于省级政府目标的实现呢? 表7 地级市政府与省级政府常住人口城镇化率目标差异检验 在268份地级市“十三五”规划文本中,有148份同时公布了户籍人口城镇化率与常住人口城镇化率的累计增加目标。其中,前者的均值为8.24个百分点,后者的均值为7.32个百分点,前者比后者高出0.92个百分点。下面检验这种差异统计上的显著性。 同前所述,选择人口城镇化率累计增加目标作为检验分析对象。据此,提出假设:地级市政府的户籍人口城镇化率累计增加目标大于常住人口城镇化率累计增加目标。 H0:urnacit=urprcit Ha:urnacit>urprcit (6) 其中,H0为原假设,Ha为备择假设;urnacit为地级市政府的户籍人口城镇化率累计增加目标;urprcit为地级市政府的常住人口城镇化率累计增加目标。 检验结果见表8。配对样本t检验的结果表明,地级市政府户籍人口城镇化率累计增加目标在0.46%显著性水平与常住人口城镇化率累计增加目标不同,进一步地在0.23%显著性水平高于常住人口城镇化率累计增加目标。配对样本的符号检验和Wilcoxon符号秩和检验分别在2.61%和0.74%显著性水平拒绝了地级市政府的户籍人口城镇化率与常住人口城镇化率累计增加目标相等的原假设,考虑到符号检验中符号为正的例数更多(正的例数为88,负的例数为60),Wilcoxon符号秩和检验中秩和为正的例数更多(正的例数为6912,负的例数为4114),可以认为地级市政府的户籍人口城镇化率累计增加目标高于常住人口城镇化率累计增加目标。 可见,虽然地级市政府在户籍人口城镇化率和常住人口城镇化率上都有“加码”行为,但对前者的“加码”程度更高,这实际上是地级市政府对省级政府缩小户籍人口城镇化率与常住人口城镇化率差距的又一次“加码”行为。 表8 地级市政府的人口城镇化率目标差异检验 本文在分析地方政府“层层加码”机理的基础上,利用省和地级市“十三五”规划文本中关于人口城镇化率的指标数据,实证分析了省级政府对中央政府、地级市政府对省级政府的人口城镇化率目标“加码”行为。结果表明,地方政府在推进人口城镇化进程中存在普遍的逐级“加码”行为。具体表现为:① 在省级政府层面,户籍人口城镇化率累计增加目标、常住人口城镇化率累计增加目标都显著高于中央政府目标。② 地级市政府行为具有策略性,具体分为两种情况,当本地户籍人口城镇化率和常住人口城镇化率基期值低于上级政府目标值时,地级市政府会选择较高的“加码”幅度;当本地户籍人口城镇化率和常住人口城镇化率基期值已经高于上级政府目标值时,地级市政府会选择较低的“加码”幅度。③ 不论是在省级政府层面还是在地级市政府层面,对户籍人口城镇化率目标的“加码”程度都要显著高于对常住人口城镇化率目标的“加码”程度。 地方政府的这种“加码”行为有利于实现中央政府提出的加快户籍人口城镇化进程、缩小户籍人口城镇化率和常住人口城镇化率差距的政策目标,但同时也可能潜藏着一定的隐忧。对城镇化率指标的竞相追逐,可能会导致地方政府之间的“城镇化率竞争”,有的地级市政府甚至提出了“十三五”期间户籍人口城镇化率增加20多个百分点的目标。唯指标是从,可能导致“城镇化率崇拜”。这既可能加重地方政府的财政负担,也可能导致在指标任务的压力下地方政府迫使本地农民“进城上楼”,最终结果是重形式轻实效,提高了城镇化数量但降低了城镇化质量,反而有违中央政府加快户籍人口城镇化率的初衷。 1. (英)S. 西格耳:《非参数统计》,北星译,科学出版社1986年。 2. 胡鞍钢、姜佳莹、郎晓娟:《国家五年规划战略设计的公共政策分析》,《北京交通大学学报(社会科学版)》2016年第4期。 3. 姜佳莹、胡鞍钢、鄢一龙:《国家五年规划的实施机制研究:实施路径、困境及其破解》,《西北师大学报(社会科学版)》2017年第3期。 4. 屈小博、程杰:《地区差异、城镇化推进与户籍改革成本的关联度》,《改革》2013年第3期。 5. 单菁菁:《农民工市民化的成本及其分担机制研究》,《学海》2015年第1期。 6. 唐仁伍:《形形色色的“层层加码”现象》,《人民论坛》2016年第7期(下)。 7. 周黎安:《行政发包制》,《社会》2014年第6期。 8. 周黎安:《中国地方官员的晋升锦标赛模式研究》,《经济研究》2007年第7期。 9. 周黎安、刘冲、厉行、翁翕:《“层层加码”与官员激励》,《世界经济文汇》2015年第1期。

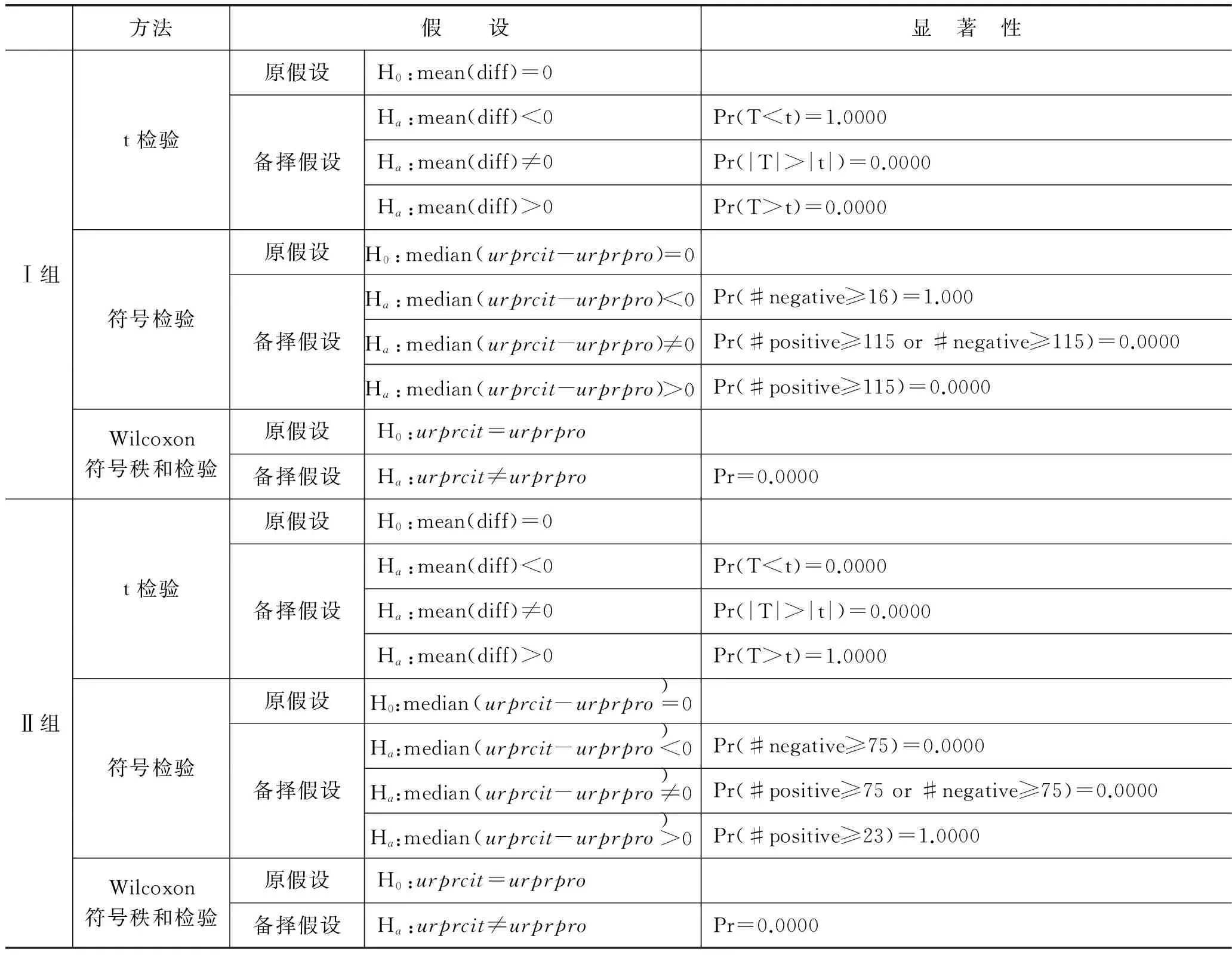

2. 地级市政府关于常住人口城镇化率目标的“加码”

3. 地级市政府关于户籍人口城镇化率与常住人口城镇化率目标的“加码”比较

五、 结论与启示