什么样的农户更容易贫困※

——家庭结构视角下的多维贫困精准识别研究

高 明

一、 问题的提出

精准扶贫战略的实施使国家贫困人口数量大幅度减少,据统计按现行国家农村贫困标准,即2011年价格水平每人每年2300元测算,全国农村贫困人口由2012年的9899万人减少至2016年的4335万人,累计减少5564万人,平均每年减少1391万人,绝对性贫困问题得到极大的缓解。与此同时,中国扶贫开发已进入啃硬骨头、攻坚拔寨的冲刺期。中西部一些省(自治区、直辖市)贫困人口规模依然较大,剩下的贫困人口陷入深度性贫困状态。深度性贫困属于多维度贫困的长期沉淀,其致贫原因远比一般性贫困更为复杂,减贫成本更高,脱贫难度更大(李小云,2017)。虽然贫困问题一直是众多学者关注的重要领域,但准确认识贫困的特点和把握最新贫困状况一直是一个难点。尤其是深度性贫困地区,由于整个地区的经济社会发展相对落后,深度性贫困表现出不同规模的、群体性的福利缺失的状态,而这种福利的缺失状态体现在多个维度上,现有的贫困监测体系很难对其加以描述。2015年,国家出台《中共中央关于打赢脱贫攻坚战的决定》(以下简称《决定》),通过《决定》可以看出,单一收入维度的贫困监测因其掩盖了真正贫困群体的致贫原因和贫困家庭的异质性,已经不再适合中国深度性贫困地区的减贫实际需要,更为综合的多维贫困测量在包括建档立卡贫困人口识别、贫困农户的脱贫监测中都需要得到更为广泛的应用。

在国家通过建档立卡的形式确定了贫困农户、扶贫瞄准单位已经固化的情况下,当前的脱贫攻坚任务的重心应该聚焦于关注贫困群体的多维贫困特征,进而把握现有建档立卡精准识别的主要依据。“家庭户”是当前我国建档立卡贫困识别的最小化瞄准单位,而农户天然具有异质性,不同类型的农户在贫困的广度和深度上存在较大的差异。虽然学界对多维贫困的研究已经取得了较为丰盛的成果,但是鲜有研究从农户家庭结构异质性视角,分析不同家庭结构农户在多维贫困上的差异。本文基于大规模的微观调查数据,对贫困地区不同类型家庭的多维贫困状况进行深入分析,试图回答以下问题,即什么样的家庭更容易陷入多维贫困?不同结构家庭有着怎样的多维贫困特征?以期能够深化多维贫困识别理论研究,并依此提出有针对性的多元化减贫发展建议。

二、 文献综述

1. 多维贫困与识别

多维贫困的概念来源于阿玛蒂亚·森,他认为贫困不仅表现为收入的贫困,也包括饮用水、道路、卫生设施等其他指标的贫困(Sen,1985)。此外,森还认为贫困测量指数的构建应具有一定的数学基础,后来演变为要求具有测量方法的公理性。公理性主要是指贫困测量指数应该满足的公理化的基本准则,主要有焦点性公理、单调性公理、转移性公理、敏感性公理和连续性公理。早期大部分公理性指数具有测量的一般性、严谨性等特点,但是也具有操作的复杂性,实用性较弱的劣势(Nolan et al,2007)。为了解决多维贫困测量的实用性问题,一种集贫困识别、加总和分解于一体的方法,也被称为A-F计数测量法被开发出来。该方法既满足了测量公理性的要求,也具有较强的现实和技术方面的可操作性,在世界范围内得到大量使用(Dewilde,2004;Alkire et al,2011)。

国内关于多维贫困的研究大多集中于近十年内,早期的研究大多处于探讨阶段(尚未平、姚智谋,2005;陈立中,2008)。总体来看,多维贫困研究中测量方法创新的研究较为少见,已有研究的差异主要体现在三个方面。首先是维度和指标的选取上面,维度和指标、以及各项指标的权重不同,所得到的多维贫困测量结果也有所差异(陈琦,2012;王小林、Alkire,2009)。几年来,随着国家提出了精准扶贫、精准脱贫战略,关于多维贫困的研究更为丰富,形成了一批以A-F测量法为基础的研究成果(高帅、毕洁颖,2016;郭建宇、吴国宝,2012),这些研究的结论之一既是选择不同的指标和权重会对多维贫困测量结果产生重大影响。其次,国内现有的有关多维贫困的研究所使用的数据来源比较单一,并且具有一定的时间滞后性和空间覆盖上的泛化。因关注的福利维度不同,学者们所选择的指标也各不相同。其中大部分指标来源于国际标准,其特点是综合考量了城乡、尤其是城市贫民的贫困状况。但是,实际上中国绝大部分的贫困群体集中在连片特困地区,从空间分布情况来看,大部分研究根据指标的需要往往侧重于城乡并重对多维贫困进行判断,从而不能完全体现中国贫困地区的贫困特征和脱贫要求。针对中国的贫困群体,尤其是贫困地区建档立卡贫困户的数据和研究还非常少。最后,目前已有的多维贫困测度研究主要侧重于从宏观角度认识全国性的贫困差异,缺乏从微观层面对贫困家庭的深入分析。

2. 农户家庭结构异质性与贫困的关系

农户异质性是一个较为宽泛的概念,具体而言可从两种类型加以区分,一类是基于农户家庭层面的差异,如家庭物质资产、社会资本、家庭结构等;一类是基于农户个体差异而延伸的,如受教育水平、性别、年龄等。一直以来农户异质性是国内外学界分析贫困成因的重要依据,并在微观层面取得了大量研究成果。如Lopez R等(2000)对南美洲农村地区的贫困进行研究发现,受教育水平、家庭人口数量和可获得的土地对农村贫困有显著的影响。此外,也有研究发现不同的社会资本、邻里关系对农户的资产增加有着显著的作用,越是贫穷的地区,农户家庭财富增长越慢(Jalan et al,2002)。实际上,家庭户作为当前我国扶贫瞄准的最小单位,也是减贫政策受益的最终目标,从家庭层面的差异分析不同类型家庭的贫困状况更符合中国减贫的实际需要。但是通常情况中用于分析贫富差异的农户异质性主要指的是农户之间要素禀赋的差异,如农户家庭性别比、平均受教育水平、家庭劳动力数量、社会资本等差别对收入、信贷和贫困的影响(杨龙等,2013;蒋辉、刘兆阳,2016;Alkier et al,2014;贺立龙、黄科,2017)。而从农户家庭结构分析不同农户之间的贫富差异的文献还较为少见。

本文所提出的家庭结构是指基于代际视角的农户家庭的原生结构状态。林闽钢等(2014)按照贫困家庭面临的困难对不同家庭进行分类,重点分析了贫困家庭的社会服务需求及其服务供给问题。王金营等(2013)按照家庭人口组成情况,将农户家庭分为纯老人户、留守妇女家庭和隔代家庭三类,并比较了不同类型家庭的贫困发生率。郭熙保等(2016)也通过家庭人口规模对不同类型家庭的贫困状况进行了研究。但是以上研究的结论往往都停留在判断家庭老人人口数量、子女数量与贫困的关系上,忽视了农户家庭原生结构对多维贫困的影响。事实上,贫困家庭作为一个有机整体,人为地对家庭结构进行分割反倒可能使贫困家庭的贫困状况变得模糊和不准确。因此,从家庭结构异质性视角考察家庭多维贫困的致贫原因不仅具有重要的理论意义,而且有助于制定出更具针对性的反贫困政策。

综上所述,与现有文献相比较,本文的贡献主要在于:第一,研究分析的数据来源上,采用的是2016年贫困县市的抽样调查数据,包含大量建档立卡贫困户,能够更为真实地反映贫困地区的多维贫困状况;第二,多维贫困指数方面,采用修正的A-F多维贫困测量方法,使用了适用贫困地区的多维监测指标体系;第三,研究的实证分析方面,通过多维贫困指数的构建和Logit模型的建立,创新性地将家庭结构异质性引入不同结构家庭的多维贫困分析之中。需要说明的是,在进行Logit分析时,本文只使用了一个解释变量,这主要是因为二值被解释变量(是否为多维贫困)本身已经是一个由多种维度解释变量解释的结果,如果再次引入多个解释变量容易导致变量之间的内生性问题。

三、 数据及研究设计

1. 数据来源

本文使用的是2016年全国农科学子助力精准扶贫活动的调研数据。本次调研采用随机抽样的方式,在全国21个省市选择了89个贫困县市共191个贫困村。每个村庄选择25户农户,采用问答式问卷访谈的方法收集农户数据,经过清理共获得有效问卷3101份。本次调查聚焦于贫困地区的建档立卡贫困户,为了使分析结果具有可比较性,实际调查和分析中也包含了贫困村中的非建档立卡户。其中,建档立卡贫困户1729户,占有效问卷总量的55.8%;非建档立卡户1372户,占比44.2%。与已有研究所使用数据相比,本文的数据能够更好地反映贫困地区建档立卡贫困户的生活水平和住户特征。

2. 多维贫困测量方法及指标的选取

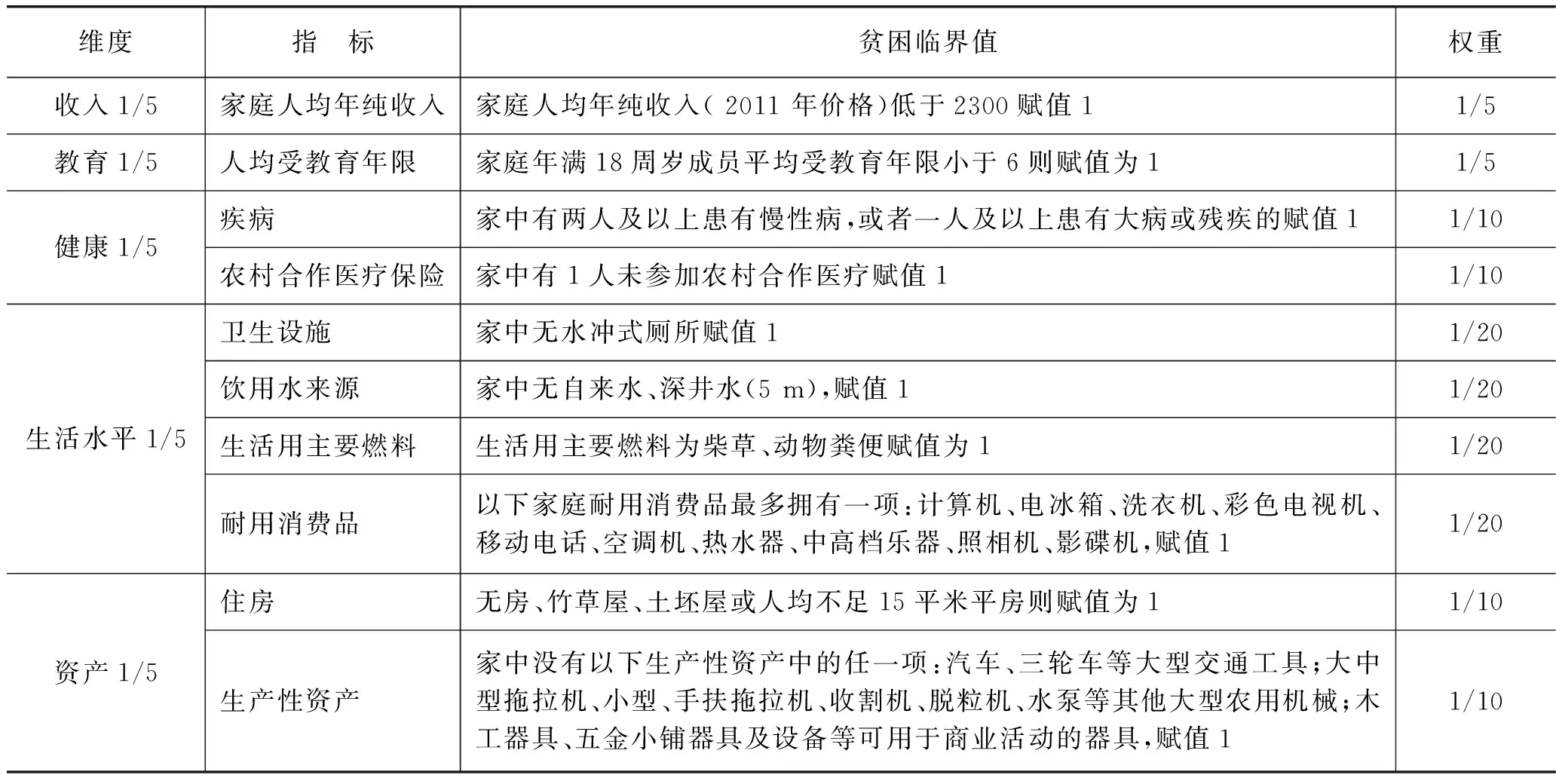

本文基于现实和技术双方面的考量,采用修正的A-F方法来进行中国农村多维贫困状况的测算。修正的A-F多维贫困测量法包含三个基本步骤:选择指标空间、确认贫困人口、汇总和分解贫困信息。这其中最为重要的是贫困人口确认,具体来说,这一步骤又可分为六个部分:一是定义一组指标;二是设定每项指标的剥夺阈值;三是就每一项指标为个体赋予二进制剥夺积分,其中“1”定为受剥夺,“0”定为不受剥夺;四是为每一项指标设定权重值;五是计算剥夺加权得分;六是设置贫困阈值,个体的加权剥夺得分高于或等于阈值,则判定为贫困。实际上,不同指标对农户的福利影响程度不同,按照中国新一轮脱贫要求“两不愁,三保障”来看,部分关键性指标变量是当前中国多维贫困应该关注的重点,这也要求我们在设计多维贫困测量指数时,应采用不同权重赋值的方式。因此,本文采用指标不同权重的设计思路计算多维贫困指数。

在指标的选取上,本文的贫困维度与指数的选取,主要参考了国际上通用的多维贫困指数(MPI)。同时,结合国内外现有的研究基础,参考不同文献中多维贫困指标体系,在符合联合国可持续发展目标(SDGs)的基础上,结合中国当前贫困现状和数据可获得性等因素,综合考虑后选取了收入、教育、健康、生活水平、资产共5个维度10项指标。其中需要指出的是,此次调研的地区全部为贫困县贫困村,农户受教育水平普遍都不高,因此人均受教育年限的阈值设定为6年而不是9年。另外,生产性资产指标阈值的设定结合了数据特征并参考了王小林所提出的多维贫困指数(王小林等,2017)。(见表1)

3. Logistic回归模型的设定

本次研究的实证分析主要分为两部分,第一部分是通过多维贫困指数的建立确定多维贫困户,第二部分则验证不同家庭结构农户的多维贫困状况及其多维贫困对比情况。因此,对于第二部分的实证分析,研究将利用多维贫困测量结果,在给定的贫困阈值条件下,对是否陷入多维贫困进行二项赋值。为了分析不同类型家庭多维贫困的差异,我们引入了Logistic回归模型,其中被解释变量为家庭的多维贫困状态(贫困= 1,不贫困= 0)。按照代际结构差异将家庭类型分为7类,分别为单身或夫妇、夫妇与一个孩子、夫妇与两个孩子、夫妇与三个孩子及以上、单亲与孩子、三代同堂、四代同堂。将其转换成为虚拟变量,再进行Logistic回归。

表1 多维贫困维度和指标设定

资料来源:作者自制

四、 实证结果分析

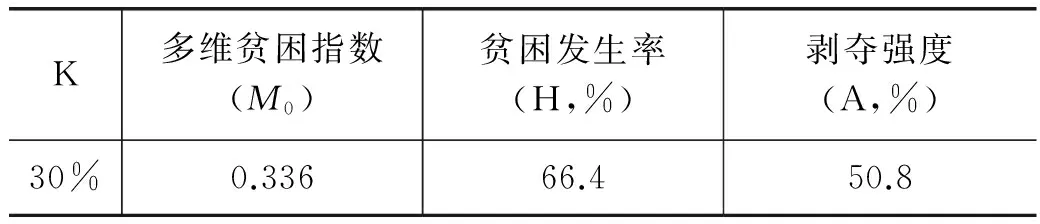

1. 农户多维贫困测度

多维贫困指数的测度与个体被剥夺得分临界值的设定有关,不同得分临界值所对应的指数结果也不同。目前,国际上对于临界值K的取值没有统一的标准,根据联合国MPI指数的建议,通常将K=30%设定为临界值,也就是被剥夺得分大于或等于0.3的个体认定为多维贫困。利用2016年的调查数据,本文估算了中国农村深度性贫困地区的多维贫困指数。因调查样本全部来源于贫困村,与其他研究相比,本文估算获得的多维贫困指数以及贫困发生率都偏高。根据表2可知,当K值为0.3时,贫困地区多维贫困发生率为66.4%,多维贫困指数为0.336。这表明尽管国家实施了更大力度的精准扶贫战略并取得了显著的脱贫成绩,但是深度贫困地区的贫困情况依然严峻。(见表2)

表2 多维贫困指数和贫困发生率(K=0.3)

根据多维贫困得分大于或等于0.3认定为多维贫困户的设定,我们对陷入多维贫困的家庭按照不同家庭结构类型进一步做出了描述性统计。根据表3可知,全部样本中多维贫困户数为2058户,其中建档立卡户为1349户,建档立卡户占全部样本建档立卡户的比重为78%。这说明从多维角度来看,存在22%的建档立卡户并不是多维贫困户但依然被纳入了建档立卡范畴,当前建档立卡的识别过程存在一定程度的偏差和错漏。从农户不同家庭结构类型来看,家庭结构为四代同堂、单亲与孩子、单身或夫妇的农户的贫困发生率要远高于平均水平;家庭结构为三代同堂的农户,其贫困发生率与平均水平接近;家中有孩子的二代家庭的贫困发生率要低于平均水平。这与目前已有的如郭熙保等(2016)研究发现家庭人口规模和子女数与长期多维贫困呈正向关系,家中65岁及以上老人数量与长期多维贫困发生率呈负相关的研究结论存在一定的差异。(见表3)

2. 不同类型农户多维贫困的Logistic模型分析

基于上述描述性统计分析,通过对数据进行对比观察,我们可以提出一些基本的假设:

假设一:相对于其他类型农户而言,家庭结构为单身或夫妇、单亲与孩子、四代同堂的农户更容易陷入多维贫困;

假设二:子女数量越多,家庭越容易陷入多维贫困。

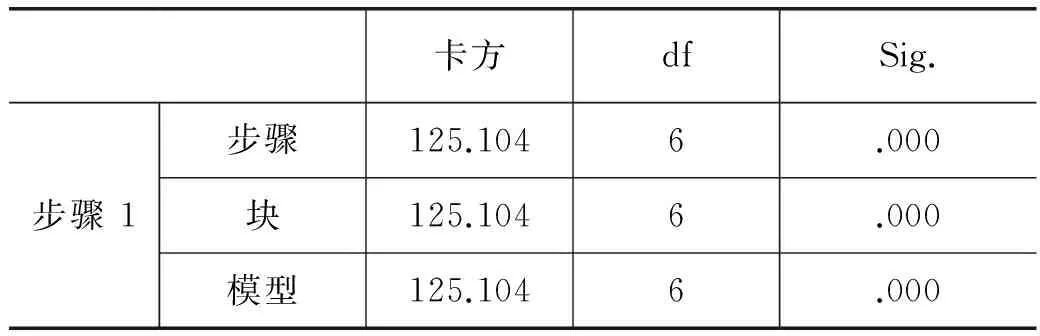

我们使用SPSS21.0软件对处理后的数据进行Logistic回归分析,因为解释变量各个类别之间是非等距的,需要将其转变为虚拟变量,我们假设第一种类型的农户(单身或夫妇)作为参照类别,进而分析各类别变量对被解释变量平均贡献的差异。在具体计算各虚拟变量的β值前,需要先对Logistic模型进行检验。表4显示了采用方法为向前步进策略时回归方程显著性检验的总体情况,可以发现,步骤1所选择变量均进入方程,似然比卡方的观测值为125.104,概率p值为0.000。在显著性水平α为0.05时,由于概率p值小于显著性水平α,应拒绝原假设,认为所有回归系数不同时为0,解释变量的全体与Logit P之间的线性关系显著,采用该模型是合理的。此外,Hosmer-Lemeshow统计量的概率p值远大于显著性水平α,因此不应拒绝原假设,认为由样本实际值得到的分布与由预测值得到的分布无显著差异,模型的拟合优度较好。从模型的预测类别图也可以发现,模型的预测效果较为理想。这说明,使用该模型分析是否多维贫困户与家庭结构之间的关系是非常恰当的。(见表4)

表3 不同家庭结构农户的多维贫困发生率(K=0.3)

表4 模型系数的综合检验

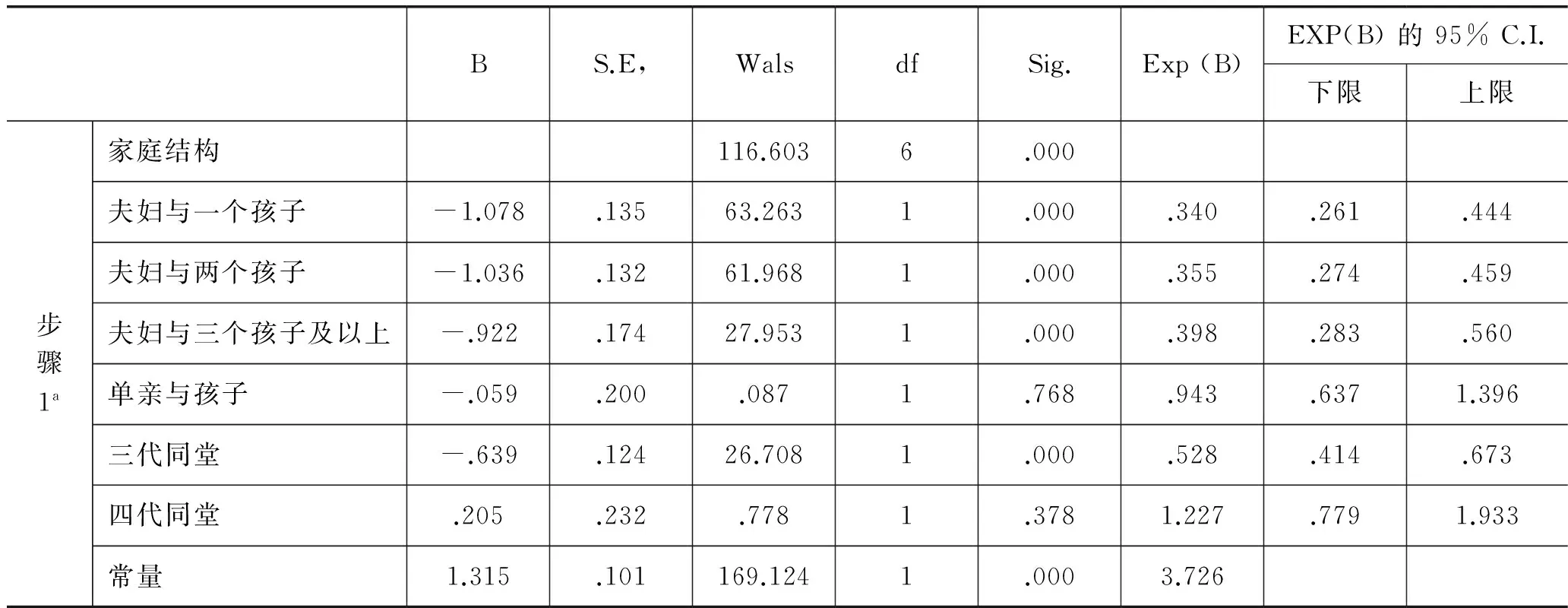

根据二元Logistic回归结果(表5)可以看出,相对于单身或夫妇结构家庭而言,四代同堂结构的家庭使Logit P平均增长了0.205个单位,其他几类家庭在不同程度上为负数减少。结合优势发生比可知,四代同堂家庭陷入贫困的概率是单身或夫妇家庭的1.227倍。与此同时,家庭结构为单亲与孩子的农户的β值为-0.059,优势比为0.943,可以判断相对于单身或夫妇家庭而言,二者陷入多维贫困的几率差异不明显。家庭结构为夫妇与一个孩子的农户的回归方程系数为-1.078,其优势是单身或夫妇家庭的0.34 倍,这说明相对于单身或夫妇结构家庭而言,夫妇与一个孩子组成的家庭最不容易陷入多维贫困。(见表5)

表5 不同结构家庭多维贫困的Logistic回归

a. 在步骤1中输入的变量: 家庭结构。

由此,我们可以根据不同类型家庭相对于单身或夫妇家庭的优势比将各类型家庭陷入多维贫困的难易程度进行排名。参考类型为单身或夫妇家庭,各家庭陷入多维贫困的概率大小依次为:四代同堂>单身或夫妇>单亲与孩子>三代同堂>夫妇与三个孩子>夫妇与两个孩子>夫妇与一个孩子。从而验证了文章所提出的第一个假设,即相对于其他类型农户而言,家庭结构为单身或夫妇、单亲与孩子、四代同堂的农户更容易陷入多维贫困。出现以上研究结果的可能原因是,首先,本次调研是以户为基本单位进行统计分析,在我国的传统文化中,子女长大成人或结婚之后通常是会与父母分家单独重新分户。青壮年劳动力大多集中于夫妇与孩子组成的二代结构家庭中,单身或夫妇结构的家庭通常是由单身、老年夫妇为主,这些家庭缺乏劳动力,并大多留守贫困地区无法通过劳动力转移的形式增加收入。其次,单亲与孩子组成的家庭因为子女教育和养育成本较高,再加上父母为单亲意味着家庭创收能力较差。家中子女数量越多,家庭在子女养育和教育上的刚性支出也会更多,这使家庭累积资本进行扩大再生产的可能性变小,从而无法增加收入,陷入多维贫困的概率也就更大。比较有意思的是分析发现四世同堂的家庭陷入多维贫困的概率最高,可能的原因是这类家庭是真正严格意义上的“上有老,下有小”,家庭需要将更多的支出用于老人和子女。而家庭一直没有分户实际上在一定程度上说明了该家庭在长期内没有累积足够的资产用于子女分户,也因此四世同堂结构家庭的贫困状态更可能是长期性和深度性的。

但是以上结论并不足以支持假设二的成立。根据分析结果,二代结构家庭中,子女数量越多,家庭越容易陷入多维贫困,但是其差异并不明显。而相对于另外四类家庭,即便二代结构家庭中拥有三个及以上的子女,其家庭陷入多维贫困的可能性依然较小。可能的原因是,一方面经过改革开放和国家大规模扶贫开发支持,农村地区经济社会发展变化巨大,当前能够生育更多子女的家庭往往也具备更为雄厚的经济基础;另一方面,国家基础教育的改革和普及极大地减少了农村地区家庭的教育成本,子女的抚养费用进一步降低,从而使家庭有更多的能力应对贫困冲击。

3. 不同结构类型家庭的多维贫困分解

为了验证上述推论,进而对识别出的贫困户的多维贫困特征做出判断,接下来需要对多维贫困指数按指标和农户类别进行分解。(见表6)

根据分解结果可以发现,多维贫困指数值的大小排比中,四世同堂、单亲及子女、单身或夫妇结构的家庭的M0值要远高于其他类型农户,这进一步验证了我们所提出的假设一。尽管单亲及孩子构成的家庭的贫困发生率低于单身或夫妇结构家庭,但是由于前者多维贫困剥夺强度高,导致其多维贫困指数要高于后者,这个结果反映的是不同类型家庭多维贫困深度的差异,与上文中得出的单身或夫妇家庭比单亲家庭更容易陷入多维贫困的结论并不冲突。

表6 不同家庭结构类型农户的多维贫困特征(K=30%)

横向比较多维贫困的维度和指标分解结果,可以发现,首先,教育维度贫困是导致所有类型家庭贫困的最重要因素,其中四世同堂、单身或夫妇结构家庭的教育维度指标贡献率要高于其他类型农户。可能的原因是,以上两种类型家庭含有老人数量较多,整体受教育水平偏低。需要说明的是,本次研究中教育维度的指标反映的是当前贫困家庭劳动力存量的受教育水平,不包含正在入学的18周岁以下子女的受教育情况。其次,不同类型家庭生产性资产贫困状况都很严重。这说明,从脱贫攻坚的中长期来看,农村地区的贫困状况更多地表现为资产缺失的问题。解决了温饱和住房问题的农户在受教育水平低下和生产性资产匮乏的条件限制下,没有能力进一步提高生活质量。

最后,通过比较各维度指标贡献率最大值发现,四世同堂家庭收入维度的指标贡献率要高于其他类型家庭,四世同堂及单亲结构家庭的住房指标贡献率要高于其他类型家庭,单身或夫妇家庭在饮用水、耐用品两项指标的贡献率要高于其他类型家庭。这可能是由于四世同堂家庭人口数量较多,消解了家庭收入。单身或夫妇、单亲家庭缺乏积累,无法购买清洁能源及更多的耐用品改善家庭生活水平。上述结果论证了当前我国农村地区推行的易地搬迁政策的必要性,同时也意味着需要对特殊类型家庭在卫生设施、饮用水和生活用燃料等方面提供更多的基础性帮扶支持。此外,样本中其他类型农户的健康状况、医疗保险指标贡献率分别为10.8%、5.4%,略高于前述三种类型家庭。可能的原因是,农户疾病风险防范意识还较为薄弱,没有疾病发生的农户家庭往往会存有侥幸心理而选择不购买医疗保险。根据我们入村调研发现,贫困地区农户为了节省开支,往往只会为家中生病病人交纳保费,在普遍贫困的环境中,非贫困农户家中也可能存在未参保人员,这种情况反过来可能使家庭因未知的疾病风险而陷入多维贫困。

五、 结论与启示

本文根据修正的FGT多维贫困测算法,使用2016年贫困村入户调研数据,估算了当前中国贫困地区的多维贫困状况,并使用Logistic模型对不同结构家庭的多维贫困发生率的差异进行了验证。同时,按照家庭结构和指标进行分解,重点研究了不同类型农户的多维贫困差异。研究的结论主要有以下几点。

首先,贫困地区的多维贫困发生率和多维贫困指数较高。当K值为30%时,全部样本的贫困发生率为66.2%,多维贫困指数为0.336。在所有的多维贫困户中,建档立卡户占比为65.5%,占全部样本建档立卡户的比重为78%。同时,非建档立卡户占所测量多维贫困户数比例为34.5%。这说明从多维角度来看,存在22%的建档立卡户并不是多维贫困户但依然被纳入了建档立卡范畴,非建档立卡户的多维贫困发生率也很高,当前建档立卡的识别过程存在一定程度的偏差和错漏。未来的精准脱贫战略需要注意对贫困户进行多维识别和动态调整,促进国家的减贫政策惠及更多的穷人。

其次,分家庭类型的多维贫困发生率差异回归结果显示,家庭结构特征对农户多维贫困有显著影响。相对于其他类型农户而言,家庭结构为单身或夫妇、单亲与孩子、四代同堂的农户更容易陷入多维贫困。不同结构家庭陷入多维贫困的难易程度排比中:四代同堂>单身或夫妇>单亲与孩子>三代同堂>夫妇与三个孩子>夫妇与两个孩子>夫妇与一个孩子。而从反映贫困深度的多维贫困指数大小来看,四代同堂>单亲与孩子>单身或夫妇>其他类型家庭。这给我们的政策启示是,“家庭户”作为最终的扶贫瞄准单位,需要从家庭结构类型的角度认清不同农户在多维贫困的深度和广度上的差异。当前的精准扶贫战略和深度性贫困地区多维贫困监测,应重点关注家庭结构为四代同堂、单亲与孩子、单身或夫妇结构的家庭。子女数量与家庭是否多维贫困的关系并不显著,这说明,当前我国农村贫困的特征已经发生改变。“教育致贫”更多的是因为现有劳动力的受教育水平低下,从而无法扩大家庭收入来源,并不意味着家庭子女越多产生了更多的教育费用致使家庭更容易陷入多维贫困。

最后,不同类型农户在多维贫困的指标贡献率上存在一定的差异。研究发现,成人受教育水平、人均年纯收入、生产性资产和健康状况是各类型家庭陷入多维贫困的主要贡献因素。不难看出,家庭多维贫困是多因素综合的结果,而且非货币性指标对贫困的影响突出。对我国的扶贫工作来说,未来的扶贫政策需要开发基于提高农户资产水平的减贫措施增加农户收入,促使农户跳出低水平贫困陷阱;现存劳动力的教育贫困问题在短期内需要通过技能培训、职业教育等手段加以解决,而长期来看,则需要加大贫困地区的基础教育投入,实施贫困家庭子女免费上学制度,阻断教育贫困的代际传递;此外,应加大农村医疗卫生设施投入力度和改革现有医疗卫生体制,着力解决贫困家庭看病难、看病贵、医疗保险匮乏等问题。与此同时,根据研究结果可以看出,四世同堂、单亲及子女家庭在住房指标上的贡献率要高于其他类型农户,未来的住房补贴政策需要更多地向这些贫困家庭倾斜。单身或夫妇家庭在饮用水及耐用品两指标的贡献率远大于其他类型家庭,单亲家庭在生活用主要燃料指标的贡献率也很突出。针对这部分家庭政府除了需要在卫生设施、饮用水和清洁能源等方面提供普惠式的帮扶支持,同时应注重开发多样性的资产收益型的现金转移支付等兜底政策。

1. Alkire S, and B. Housseini. Multidimensional poverty in Sub-saharan Africa: Levels and trends.OPHIWorkingPaper, 2014(81):1-25.

2. Alkire S, and J. Foster. Counting and multidimensional poverty measurement.Journalofpubliceconomics,2011,95(7-8):476-487.

3. Dewilde C.The multidimensional measurement of poverty in Belgium and Britain: A categorical approach.SocialIndicatorsResearch,2004,68(3):331-369.

4. Jalan J,and M. Ravallion. Geographic poverty traps? A micro model of consumption growth in rural China.Journalofappliedeconometrics,2002,17(4):329-346.

5. Lopez R, and A. Valdes. Fighting rural poverty in Latin America: New evidence of the effects of education, demographics, and access to land.Economicdevelopmentandculturalchange, 2000,49(1):197-211.

6. Nolan B, and C. Whelan. On the multidimensionality of poverty and social exclusion//JENKINS S. Inequality and Poverty Re-Examined. Oxford:OxfordUniversityPress, 2007:146-163.

7. Sen A. Commodities and Capabilities. Oxford U.K.:OxfordUniversityPress, 1985:26-33.

8. 陈立中:《转型时期我国多维度贫困测算及其分解》,《经济评论》2008年第5期。

9. 陈琦:《连片特困地区农村贫困的多维测量及政策意涵:以武陵山片区为》,《四川师范大学学报》2012年第3期。

10. 高帅、毕洁颖:《农村人口动态多维贫困:状态持续与转变》,《中国人口·资源与环境》2016年第2期。

11. 郭建宇、吴国宝:《基于不同指标及权重选择的多维贫困测量—以山西省贫困县为例》,《中国农村经济》2012年第2期。

12. 郭熙保、周强:《长期多维贫困、不平等与致贫因素》,《经济研究》2016年第6期。

13. 贺立龙、黄科:《信贷扶贫的精准性:农户视角的实证考察》,《现代经济探讨》2017年第6期。

14. 蒋辉、刘兆阳:《农户异质性对贫困地区特色农业经营收入的影响研究—微观农户数据的检验》,《贵州社会科学》2016年第8期。

15. 李小云:《把深度性贫困的治理作为精准扶贫的重中之重》,《老区建设》2017年第7期。

16. 林闽钢、梁誉、刘璐婵:《中国贫困家庭类型、需求和服务支持研究—基于“中国城乡困难家庭社会政策支持系统建设”项目的调查》,《天津行政学院学报》2014年第3期。

17. 尚未平、姚智谋:《多维贫困测度方法研究》,《财经研究》2005年第12期。

18. 王金营、李竞博:《连片贫困地区农村家庭贫困测度及其致贫原因分析—以燕山一太行山和黑龙港地区为例》,《中国人口科学》2013年第4期。

19. 王小林主编:《贫困测量:理论与方法》,北京市社会科学文献出版社2017年版。

20. 王小林、S. Alkire:《中国多维贫困测量:估计和政策含义》,《中国农村经济》2009年第12期。

21. 杨龙、汪三贵、支婷婷:《贫困地区农户的波动性风险和脆弱性分解—基于四省农户调查的面板数据》,《贵州社会科学》2013年第7期。