旅游与生活关系的时间模式

朱玉卓 王艳平

(东北财经大学萨里国际学院旅游与酒店管理学院,辽宁大连 116025)

一、引言

旅游有旅游的时间模式,常住地有常住地的时间模式,两种时间模式是不一样的。旅游的时间模式涉及旅游地的当地时间与旅游者“自我时间”,常住地的时间模式是指居民的生活与工作时间。不同地区的当地时间必然是不同的,当两地分别属于两个不同的时区,其地方时当然不同,即便是同属于一个时区,也存在细微尺度上的地方时之不同,如一地的太阳时或早或晚地不同于另一个地方,也可能因地处纬度不同而导致正午的太阳高度角不同,进而导致了两地在时间强度上的分异。虽说旅游与生活的时间模式存在着不同,但两者又不是完全不同,因为两个世界都位于地球上,都受到地球这个系统的系统时间的控制,而另一方面是因为,无论是哪种时间系统,都是靠具体的人在两个模式中穿行,是移动的人连接了两个时间系统,人在生活世界中就是居民,而在旅游中为旅游者,通过那种移动让一个具体的人拥有了两个身份。第三点则是因为旅游者身份是暂时的,异地的,因而旅游时间在总体总量上要屈从于生活时间,因而生活时间与旅游时间在“重量”上是不同的,生活重于旅游,但在个别时段上,旅游时间的强度可以高于生活。

时间一般分为两种,一种是钟表时间,可认为其就等于地球时间,物质时间等,其不以人的意志为转移,无论当地时间是怎样的,但都可以折算成世界时,而另一种时间是指社会化时间,也即是指感知到的时间,是哲学的时间,本文主要是讨论社会化的时间,也是旅游时间要涉及的内容。比如离家旅游虽只有一天一夜,但却感觉到走了好几天。作者在讨论中也不乏会涉及自然的钟表时间,进而在那个语境范畴中,思考旅游与生活两种时间的关联。

二、旅游时间的精神部特征

毋庸置疑生活的时间模式,基本上都是日出而作,日入而息,平日工作,周末休息等,几乎是人人皆会,但可能难以全面地归纳出来,因为总有昼伏夜出等时间不规律者。在生活世界里,人们以钟表时间为基本与基准,包括年月日、小时、分钟与秒等,再把尺度放大一些还有朝代、世纪、地质年龄等,而若进入更小的时间尺度,会有毫秒、微秒等。关于生活时间,除了时间之外,还有时刻、时段、时机等说法,那就是因为考虑了时间的起始点,是考虑两节点之间的距离,还是关心节点的位置(时位),以及当时间的起始点在接近乃至于重合,以及相反当两个节点之间的距离在增加,那个小的时间缝隙被扩张了,甚至在时间缝隙中再“焊接”上一段新的时间,那么总时间是不是就加大了。以及要考虑如何制造时间节点而进行时间标注,如有些日子原本就是个很平常的日子,但就因为人们给那个日子赋予了意义,就如中国的春节对国人而言十分重大,而西方人可能对那个日子就没有什么感觉。

旅游时间是由两种时间系统叠加而成的,旅游时间等于物质时间加上精神时间。这个物质时间即是指钟表时间,而精神时间是指社会化时间。至于为何要用物质和精神这两个词,替换了钟表(系统、地球、背景)与社会化那两个词,原因就在于人们广泛认同着旅游满足了人的精神需求,而在实际的旅游活动又少不了“吃喝玩乐”,暂且把那种生活世界里常见的需要归于物质观。换言之,精神时间通过嵌入、叠加或混合的形式参与到物质的时间之中,便得到了一个不纯的旅游时间。但基于习惯,也基于物质时间的可测性,人们一般都会以物质时间来表达旅游时间。而一旦要表达旅游的精神时间时,往往会用一些看似不是时间的词或句子,或用比喻与类比的方式表达精神时间。如将旅游体验表达为愉悦、快乐、幸福等,这三个词其实都隐含着时间特征,快乐是快的,愉悦持续的时间较长,而幸福具有偶然性但结果应长远。

据此语境,在旅游的时间模式中,就其精神时间而言,至少可以归纳为有五个特点:第一,其不是以月日与昼夜来描述的,而是以长短、快乐、忘却与焦虑等心情词汇来考虑的;第二,精神时间可以是以事件或活动进行标注的,而非必须以钟表时间来刻画;第三,可将物质时间的夜间,作为一个精神时间的后备库,因为夜间有相当的长度,其可长可短而具有弹性,许多活动都可以被推迟或安排在夜间完成。这里需要解释的是,由于夜间难以观察到外界的变化,因而夜间较多地具有精神时间意义;第四,精神时间一般长于相应的物质时间,因而可以一段物质时间去换取一段较长的精神时间,而且当两种时间在对接相连时,会导致精神时间的弯曲;第五,在精神时间与物质时间的连接处,会提出两个时间系统的融合或开始分离的问题,比如当旅游者返回常住地之际,会有一段时间的不适应,存在一个被称为心理恢复的问题。

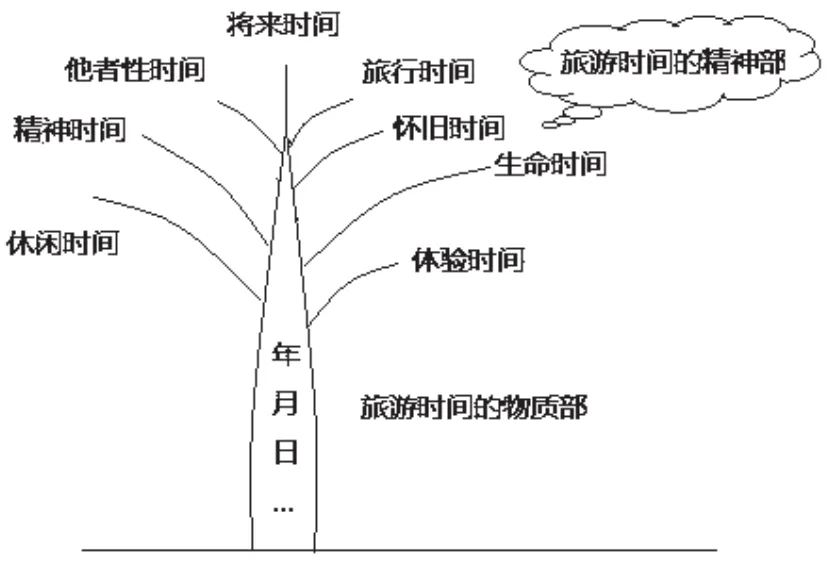

若是以旅游时间为核心概念,为了层层深入,也可将精神时间称为旅游时间的精神部,物质时间称为物质部,这样就让旅游时间为一级概念,而精神部与物质部为两个二级概念,如此也就区分了两级概念在单位上的不同,一个是时间,而另一个是部,就可以避免与时间混淆。按照一般的认为,人一生的时间是有限的,那其实是基于物质部的考虑,人的一生被分割为若干阶段,每个阶段做不同的事情,把各个时间加起来即等于整个生涯。但笔者在此思考的却是时间的精神部,精神部被镶嵌在了物质部之中,因而在这样的语境下,时间就不可分割为一段一段的状态,而是可以出现了一个时间树,树根树干是时间的物质部,在物质部上,可以长出许多就如树枝的时间分支(图1)。据此认识,时间就不再是一根矢量的行进线,时间可以是分叉的,可以生长,可以弯曲。虽说旅游具有暂时性,但生活中却有推崇与热衷旅游的人群,他们或打出“我不在办公室,就在旅游的路上”的口号贴在门上,称“有一种旅游叫说走就走”,以及认为旅游是一种人生,人让旅游成为旅游等观点。其实这样的观点就强化了旅游的精神部时间价值,意味着时间是可以生长的[1]。而学者所讨论的怀旧旅游,其本身就是在时间维度上表现出主体的自我认同[2]。有些遗憾的是,怀旧旅游虽然指出了旅游作为一种精神的时间性,但那个时间性是作为一个重要条件提出的,还不是将时间性作为了研究对象,重点还是偏重在物质观上,时间起到了重要的辅助作用,是一个认识视角,还不是视角下的发现,也即此时对旅游者自我性的重视大于时间性。而本文的关注重点与其不同,是将时间性放在高于自我的位置上。其实,只要捅破了旅游的物质性这张纸,人们就可以直接看到即直观时间了。

图1 旅游时间的时间树

三、两个时间系统的连接类型

生活与旅游是两套时间系统,但两者之间存在着衔接问题。不单是因为旅游者由常住地出发,常住地居民由此转化为旅游者,而且即便是在旅游中,他们也不是一直沉浸在“乐不思蜀”的体验之中,经常并没有全然忘记常住地,在旅游中还时不常地与常住地核对时间,以免别耽误了需要同时进行的生活世界里的事情,毕竟旅游结束后还要回去,总要回到物质的生活世界中[3]。即使是在生活中,除了旅游之前和刚刚旅游回来,在其他的时间里或因受到某种怎样的关联启示,也会出现“溜号”般地想到有关旅游的事情,让生活出现“断片”与“愣神儿”。

根据上述对两个时间系统关系的情景分析,结合人们对语言文字的熟知性特点,笔者在此探索性并假说性地提出几种关联模式,即可以有“D”、“B”、“H”、“I”与“R”等几种类型。这些字母左侧的一竖代表生活世界的时间的正常流逝,时间由上到下地行进着,而这一竖右边的其他笔画,代表的是旅游时间,或曰是旅游时间物质部与精神部之合。如“D”型代表一次完整的旅游过程,因旅游时间长于生活世界的钟表时间,旅游者所感知的时间是弹性的,为了让两个时间系统的时间起点与终点能吻合起来,旅游时间必须要弯过来,只有这样才能对接上。以此类推,“B”类型代表两次旅游的情形。当然,B类型也可以代表在旅游时间中,会与生活世界的时间有所联系,如在旅游时间中处理些工作事务,短暂的相接又回到了旅游状态。或者代表两个旅游生涯阶段,阶段与阶段之间虽有变化,但总体上是具有同质性的演变。“H”类型代表着旅游主义者的时间模式,他们热衷于旅游世界的独立性,不愿意让两个时间系统有过多的交流,这一点机理也如同值得推崇的一种夫妻关系,各自有自己的独立性,但又相互帮助,保持着合作关系。当然,可认为H的两竖皆为直线而非线段,其长度可以是不等的,或者说那是两个“平行宇宙”,难说谁大水小。“I”类型代表着大众的旅游时间观念,把旅游作为生活的一部分,一个拓展部分,坚持着旅游生活化、生活旅游化观点,旅游与生活混合了,旅游与生活一体化,因而没有形成感知的单独的旅游时间系统。“R”类型代表着变质的旅游时间系统,在初级阶段可能是基于“D”类型的感知旅游时间,而到了中老年以后,或者转向于“H”类型,或更看重于旅游的精神价值,渐渐地转向于“漂泊者”(drifter)旅游思考方式[4]。

四、旅游时间产品

可以按照物质部时间和精神部时间两种类型开发旅游的时间产品,这也解释了为何会有精神度假地(spirit resort)说法。可将时节的四季旅游、一日昼夜的旅游体验等常规认识归类于物质的旅游产品范畴。而同时将具有深度解读性质的关于时间的认识,融入到新旅游产品研发之中,这类产品可归属于精神类旅游产品,如忘记了地球系统时间的旅游凝视等,以及包括关注地方感的旅游产品开发,地方感这一说法提示着人们很关注目的地那一地方乃至于那一地点的当地时间。

按照时间的抽象定义,系指事物的变化,除事物自变之外,还可以通过与参照物的比较发生相对变化,产生所谓的时间感,一是指环境的变化,二是指相对关系的变化,这两点也都与旅游的时间感有关。没有参照物的移动,时间感就不显著。如乘坐飞机旅游,因为乘客在空中往往看不到地面,而对空中的风云变化有时也感觉不明显,当然这不是绝对的,且不论在夜间乘飞机的情景,但乘飞机旅游让旅游者感觉时间不再是连续的,不管飞行中如何地时间难忍,而一旦落地,就有如断崖般的时间切换的感觉,似乎是千里江陵一日还。而同时乘坐火车的旅游,车窗外的景色在变化,一会儿一片是雪,一会儿又见一片陆地的,时间好像是被加快了,但其实是时间增长了,因精神时间的增长而压缩了记忆中的时间速度,高科技让个人的精神时间总量增长了,观光列车就是基于这种情景而设计的[5]。这一点就如看电影一样,几年甚至更长一点的时间故事,需要在两个小时左右的时间里播完。这一道理与旅游就很相近,其也是科技旅游的特点之一。

时间与空间总是交织着的,难以拆分,为此也就有了旅游时空观之说[6]。由于关注时间和空间的切入与侧重不同,在旅游产品开发时,既可以由空间切入并在空间里拓展,也可以转向时间视角。当然从视角的稀缺性角度而言,本文更看重旅游中的时间视角,因为其具有较强的精神价值。还可以由空间切入而转向时间,做到由浅到深,由大众旅游延伸至培养思考型旅游者,以及由时间切入,再转向空间,做到深入浅出,用空间性质装饰时间,以实现“外行看热闹,内行看门道”。因而本文不太赞成由空间到空间的旅游开发,那样就有些太物质化了。

在当今的旅游实践中,已经见到了关注旅游时间性的端倪,但那一意识还不太明显,如关系旅游的温泉康养提法,那个养就暗喻着时间性,而以前多在讨论温泉疗养,还有温泉医疗、健康旅游等,疗字提示着治,疗那个字在物质观语境下要比养更吸引眼球,但若是在康字语境下,养的时间性就容易被注意到,因为康还不代表着病,未病让精神重要了。在日本还有温泉保养、温泉休养等说法,有关养的温泉系列产品都是在暗示着时间作用。由此说明,旅游的时间模式正在开始引起社会关注,通过相关的语言研究也可以进入这一时间语境。

年轻的旅游者因人生的时间资源富裕,因而更关注空间模式,而当旅游者的年龄进入到中老年阶段,由于物质的时间资源有限,经常会感到已进入到了“余生”情景,此时多容易走向时间模式,人们试图通过养生来增加物质的人生时间,但那个结果在当下当时是无法证明的,只是一种美好期望而已。而若进入到可增长的精神的时间模式中,就如提出禅意旅游一样,这个时间增长是可以用自己的意识来证明的,这也是为什么在当下现象学得到旅游学界所关切的原因之一[7]。在我国当今,旅游学术界的话语权还基本上掌握在60后学者的手中[8],他们多已进入知天命之年,从其学术成果来看,明显地可以感觉到至少有一部分学者,在他们的文章中,很关心旅游的精神作用。从本文的研究语境上看,旅游其实就是在以空间换时间,前往异地而获得精神时间的增长,当然不可避免的也会消耗一些物质时间。

而所谓的旅游养老,就是把余生的时间拉长一些,伴随着那种拉长,物质的时间“粒子”之间会出现缝隙,可以用旅游带来的增长的精神时间去充填那些缝隙,不能因为拉长而淡化时间轴的“浓度”。而旅游养生,就是一种时间的成长过程,且不管物理时间还剩多少,不思不想那个余生就是了,慢慢用即可,而同时要不断地让精神时间增长起来,让物理的时间慢下来。而关于康养旅游,可认为那就是在储蓄时间,既是在储蓄物理时间,希望将来颐养天年,也是在储蓄精神时间,克服对有限的生涯时间的恐惧。要说康养旅游与旅游养生的区别,一方面两者在内涵上差不多,可能就是选词的习惯不同,而另一方面可能就包含着当事人的年龄差异,康养旅游者或许要年轻一些,是指健康地慢慢地进行,而至于养生的生字,显然是在暧昧地指已经老年了,想让老的速度尽可能慢些。

五、结论

通过研究,本文得出以下几点结论。第一,生活与旅游是两种时间系统,两个时间系统存在着连通问题。第二,旅游时间是由物质部与精神部两部分组成的,物质部也可称为物质时间、地球时间、背景时间等,也可代表着常住地的生活时间,而精神部是指旅游者感知的精神时间,也称社会化时间,旅游中的精神时间是增长的,精神时间在长度上大于相应的物质时间,因而当两种时间在对接时,会让旅游时间发生弯曲。第三,基于本文研究,时间并不是一段一段连起来的,物质时间可以是这样,而旅游时间如同一颗时间树,那是一种繁茂状态。第四,可将旅游与生活两种时间的连接模式,描绘成“D”、“B”、“H”、“I”与“R”等五种样子,借以比喻旅游与生活的关系,但总的来说,生活对旅游具有控制作用,但在具体时间段上,旅游也是可以独立的。第五,可针对对旅游时间的认识,开发适合精神时间增长的旅游时间产品,关注时间视角,关注旅游的时间性,关注交通工具的种类,关注旅游者年龄与心态的关系。

[1]朱运海,戴茂堂.论旅游是合乎人性的生存[J].旅游学刊,2014,29(11).

[2]熊剑峰,王峰,明庆忠.怀旧旅游解析[J].旅游科学,2012,26(5).

[3]王艳平,幸岭,周梦杰.基于旅游移动的反向距离与关联区位[J].旅游研究,2015,7(2).

[4]严霞.背包旅行的反麦当劳化与麦当劳化[J].青年探索,2012(4).

[5]刘克鲜,译.日本50000型特快客车(待续)[J](原文出自日文期刊《鉄道車両と技術》,No.106,40-44;No.107,39-47;No.108,43-48).国外铁道车辆,2007(1).

[6]王艳平.对旅游地理学知识构建的一个解读[J].旅游论坛,2013,6(5).

[7]杨振之,谢辉基.旅游体验研究的再思[J].旅游学刊,2017,32(9).

[8]杨勇,许鑫.我国旅游研究者学术影响力及学科发展研究[J].旅游学刊,2017,32(9).