昭 穆 解 惑

——兼答赵光贤教授

王恩田

(山东博物馆,山东 济南 250014)

一、问题的提出

昭穆制度,自古以来就令人困惑难解。《春秋·文公二年》:“跻僖公。”宗伯夏公弗忌与宗有司为此而展开激烈的争论(参见《国语·鲁语》),各执一词,似乎都能言之成理,孰是孰非?难以判断,是为困惑之一;《左传》认为“跻僖公”是昭穆顺序的颠倒,属“大恶”(《左传·文公二年》服虔注),《公羊》则认为闵公和僖公同为昭,或者同为穆,“跻僖公”不是昭穆顺序的颠倒,而是位次的颠倒,因而属“小恶”。古文、今文两家就此争论两千年而无结果,此为困惑之二;何为昭穆?两汉学者主张“父昭子穆”,即昭穆用来表示父子、祖孙的辈分。而成书于战国时代的《礼记·祭统》则说:“昭穆者,所以别父子远近、长幼亲疏之序而无乱也。”即主张昭穆既用来表示父子辈分,又用来表示长幼(即兄弟)关系。而春秋时代鲁国的宗有司则认为昭穆是用以“次世之长幼”的(《国语·鲁语》),即仅用来区别兄弟长幼的次序,不用来表示父子的辈分。为什么不同时代对昭穆的含义有着不同的理解呢?此困惑之三;父子关系最亲,但按照父昭子穆的原则,父与子却必须异列。祖孙关系较之父子关系为疏,但祖与孙却可以同列。为什么昭穆制度一定要做这种有悖于常理的安排呢?李亚农先生认为“无法理解”*李亚农:《周族的氏族制与拓跋族的前封建制》,上海:华东人民出版社,1954年版。,此困惑之四;20世纪40年代以来,吕思勉、李玄伯诸先生相继用原始婚俗企图揭开昭穆起源的奥秘,论者不下七八家。但婚姻关系总是由男女双方构成,如果昭穆制度起源于原始婚俗,为什么昭穆只用于男性,而“母、妇无昭穆”(《礼记·大传》),即不用于女人呢?此困惑之五。

笔者《周代制度昭穆源流》一文*王恩田:《周代昭穆制度源流》,《西周史论文集》,西安:陕西人民教育出版社,1993年版。认为,昭穆制度起源于西周鲁国“一继一及”的继承制度。并随着继承制度的演变而演变。“继”是父死传子,“及”是兄死传弟。一继一及制的继承规律是传子,传弟,再传子,再传弟,……*王恩田:《从鲁国继承制度看嫡长制的形成》,《东岳论丛》,1980年第3期。。因此,按照一继一及继承制度,鲁国西周时代的昭穆次序应是一世始祖伯禽居中。二世考公为伯禽之子,是兄,为昭,居左。炀公是考公之弟,为穆,居右。三世幽公是炀公之子,是兄,居左。魏公是幽公之弟,为穆,居右。……西周时代鲁国国君考、幽、厉、真、懿诸公均是兄,为昭,居左。炀、魏、献、武、孝诸公均是弟,为穆,居右。兄昭弟穆,有条不紊。春秋时代鲁国宗有司所谓昭穆用以“次世之长幼”的说法,所反映的是鲁国西周时代上述以兄昭弟穆为原则的昭穆制度。这是昭穆制度的原生形态。春秋时代,继承制度进入了由一继一及制向嫡长制发展的过渡时期,出现了立子与立弟、立嫡与立庶之间的矛盾与斗争。规整的一继一及的谱系被打破。与此相应,昭穆制度也发生了深刻的变化,出现了既有兄昭弟穆,又有父昭子穆,个别的还有弟昭兄穆(如闵昭僖穆)、兄穆弟昭(如隐穆桓昭)极不规则的昭穆次序。《礼记·祭统》所谓“昭穆者,所以别父子远近、长幼亲疏之序”的说法,所反映的就是春秋时代处在过渡时期紊乱状态下的昭穆制度,是昭穆制度的次生形态。进入战国,嫡长继承制趋于确立,父子相传成为定制,与此相应,昭穆制度也出现了父昭子穆的格局。两汉学者所谓“父昭子穆”的原则,所反映的是战国时期嫡长制确立以后的昭穆制度,是昭穆制度的再生形态。它仅仅保持的是昭穆制度的躯壳而已(参见图一:鲁国昭穆关系图)。这样我们就回答了为什么不同时期对昭穆含义有着不同理解的疑问。

图1 鲁国昭穆关系图

由于庄公死后,传子与传弟之间进行了具有决定意义的斗争——庆父之难,因而出现了闵公是弟而先立、僖公为兄却后立的继承次序,在昭穆位次上就出现了一反过去兄昭弟穆原则而出现弟昭兄穆这种不正常状况。于是宗伯夏父弗忌便以“新鬼大,故鬼小。先大后小,顺也”为由,把闵、僖的昭穆次序加以颠倒,改僖为昭,改闵为穆。可以看出夏父弗忌所遵循的“先大后小”原则就是西周以来兄昭弟穆的固有传统。而宗有司所强调的则是先立为祖,后立为父,认为夏父弗忌以“明者为昭,其次为穆”的“跻僖公”,属于“先明而后祖”的不孝行为。显然,宗有司所坚持的是按即位顺序排定昭穆位次的新观念。从昭穆制度的发展演变看问题,宗有司的主张是进步的,正确的。因此,在百余年以后的《春秋·定公八年》才又“从祀先公”,把夏父弗忌颠倒的昭穆次序,重新颠倒过来。这样我们就从昭穆制度的发展史上回答了“跻僖公”事件孰是孰非的疑问。

由于“跻僖公”是把僖公改穆为昭,是昭穆位置的互换,因此《左传》认为“跻僖公”是“大恶”的意见是正确的。而《公羊》以兄弟同昭穆的假设出发,因而认为“跻僖公”只是同在昭庙或同在穆庙内先后位次的变更,所以属“小恶”的看法是错误的。两千年来“跻僖公”性质的“大恶”与“小恶”之争可以休矣*王恩田:《周代昭穆制度源流》,《西周史论文集》,西安:陕西人民教育出版社,1993年版。。

在西周时期昭穆制度的原生形态中,昭穆之间的亲疏关系非常清楚。一世的始祖伯禽,对二世的昭穆考公和炀公而言是父子关系,为亲。二世的穆炀公对三世的昭穆幽公和魏公而言,也是父子关系,也属亲。三世的穆魏公对四世的昭穆厉公和献公而言,也是父子关系,也属亲。……与此相反,二世的昭考公对三世的昭穆幽公和魏公则是叔侄关系,为疏。三世的昭幽公对四世的昭穆厉公、献公而言,也是叔侄关系,也为疏。……西周继承制度的一继一及制由于是立弟之子,因而以弟为直系、兄为旁系。西周时代兄昭弟穆的昭穆制度,凡弟均是穆,与子孙后代均为亲。而凡兄皆是昭,对后代而言,亲属关系却为疏。充分体现了一继一及制条件下,以弟为直系、兄为旁系的亲疏关系。战国时代嫡长制确立后,父昭子穆的昭穆制度已经失去了表达亲疏关系的作用,反而出现了父子为亲却必须异列,祖孙为疏却可以同列的有悖于常理的荒谬现象。李亚农先生之所以感到困惑,道理即在于此。

拙作草成后,曾寄某刊,很快接到退稿,且附有送专家“外审”的意见。这种对作者稿件认真负责的精神,值得倡导。使笔者感到荣幸的是“外审”的批语由赵光贤教授署名。赵先生是治西周史的著名学者,所著《周代社会制度辨析》是人们所熟知的。可惜的是对昭穆制度未置一辞,未免使人有遗珠之憾。赵先生对拙稿的审批意见,反映了他对昭穆制度的基本观点,弥足珍贵。但拜读赵先生的审批意见,笔者却不敢苟同。深感有继续辩惑之必要,并期望由此引起更为深入的讨论。

二、“批语”的讨论

(一)对昭穆制度的理解

1.拙稿曾引用李亚农先生对昭穆制度所提出的一系列疑问,例如:李先生说“假如祭祖的时候,有祖、父、子、孙四辈人的话,祖辈与子辈的人必须混在一起,父辈与孙辈的人必须混在一起,这怎么可以叫做长幼有序呢?我们就无法理解”。

赵批:“昭穆指受祭者的‘主’,不是指祭者,此处误解。”

赵先生的意思是说,昭穆只适用于死者(受祭者的“主”),不适用于活人(祭者)。这样的理解是不正确的。其实昭穆既适用于死者,也适用于活人。

李亚农先生的上述疑问是针对《礼记·祭统》“凡赐爵,昭为一,穆为一,昭与昭齿,穆与穆齿,此之谓长幼有序”的说法而提出的。孔颖达疏:“凡赐爵者,爵,酒爵也。谓祭祀旅酬时,赐助祭者酒爵,故云赐爵。”显然按照昭穆次序,被“赐爵”者,指“助祭者”的活人,而不是指“受祭者”的死者。《祭统》还说:“是故有事于大庙,则群昭群穆咸在。”郑玄注:“昭穆咸在,同宗父子皆来。”这些被称为“群昭群穆”的到太庙中参加祭祀活动的“同宗父子”,显然也是活人,而非“受祭者的‘主’”。《周礼·司事》:“凡祭祀,掌士之戒令,诏相其法事。及赐爵,呼昭穆而进之。”注:“赐爵,神惠及下也,此所赐,王之子姓兄弟。”疏:“云昭穆,明非异姓,是同姓可知。姓,生也。子之所生则孙及兄弟皆有昭穆。”这些按照昭穆的次序被赐爵的王子、王孙及同姓兄弟,当然也是活人,不是受祭者的死者。不仅祭祀时在活着的“祭者”中划分昭穆,燕享族人时,也要划分昭穆,即所谓“合族以食,序以昭穆”(《礼记·大传》)。应该指出,上引李亚农先生对昭穆制度所提的疑问中,把表示兄弟关系的“长幼之序”理解为“祖、父、子、孙四辈人”,是不够确切的。但是他把祭祀时按照昭穆次序被“赐爵”,即被赏给酒喝的对象,理解为活着的“祖、父、子、孙四辈人”的“祭者”,而非“受祭者的‘主’”,则是无可非议的。赵先生把昭穆制度理解为只适用于“受祭者”的死者,而不适用于“祭者”的活人,这种看法才真正是“误解”。

2.拙稿引用《礼记·祭统》:“昭穆者,所以别父子远近、长幼亲疏之序而无乱也。”得出结论说:“可见《礼记》认为昭穆具有双重内含,既用来表示父子关系,又用来表示兄弟关系。”

赵批:“昭穆不能表兄弟关系。”

解“长幼”为兄弟,可以找到大量的根据。《说文》:“兄,长也。”“幼,少也”。《祭统》在谈到“祭有十伦”时把“父子之伦”与“长幼之序”对举。《孟子·滕文公上》谈到“教以人伦”时也把“父子有亲”与“长幼有序”相对举,赵岐注解“长幼有序”为“兄兄弟弟”,因此,解“长幼”为“兄弟”是完全正确的。《祭统》在谈到昭穆的功能时,一方面说“别父子远近”,同时又明明说“长幼亲疏之序”,因此,我们说《礼记》认为昭穆的功能是“既用来表示父子关系,又用来表示兄弟关系”,这样的理解没有什么不对,而“昭穆不能表兄弟关系”的说法是没有根据的。

3.拙稿引《鲁语》“次世之长幼”(韦昭注:“长幼,先后也”),“故工史书世(韦昭注:‘世,次先后也’),宗祝书昭穆”。

赵先生把拙稿对韦注:“世,次先后也”一句的标点改为:“世次,先后也”。然后加了批注说:“世次即指父子关系,先后亦然。”

韦昭对“次世之长幼”的“次世”二字未加解释,盖不甚了然。解“长幼”为“先后”则不够确切。假如韦昭所说的“先后”,是指《尔雅·释亲》中所说“男子先生为兄,后生为弟”的先后,则尽管稍嫌迂曲,把“长幼”解作“先生为兄,后生为弟”还是正确的。但把“工史书世”的“世”解为“次先后”就是完全错误的了。拙稿认为这两句话中的“世”字都指世代而言,也就是《说文》所说的“三十年为一世”。“次世之长幼”,次,即次序,这里用作动词,意即排定每个世代中的长幼(兄弟)次序。“故工史书世,宗祝书昭穆”,意即工和史负责记录世代,宗和祝负责记录昭穆。赵先生对韦昭注的标点是错误的。因为韦昭注解的是“工史书世”的“世”,不是“工史书世次”,因此只能像拙稿的标点:“世,次先后也。”赵先生把“先后”解释成“父子关系”更是不对的。如果按照赵先生的标点和解释,韦昭的注解“世次,先后也”就成了“父子关系者,父子关系也”。哪里会有这样的注解?如果把“工史书世”的“世”解为“父子关系”,而又主张昭穆也指父子关系,那么“工史书世,宗祝书昭穆”就成为毫无意义的同意反复。这当然是不可能的。

4.拙稿在谈到由于对“跻僖公”事件性质的理解不同,历史上曾长期存在着“大恶”与“小恶”之争。指出“争论的焦点是兄弟异昭穆呢?还是兄弟同昭穆”。

赵批:“两种可能性都有,看‘主’如何摆法。但闵公先为君,僖公后为君,先后颠倒总是非礼,故左传讥之。”

在是非问题上,只能有一种可能性:要么是兄弟同昭穆,要么是兄弟异昭穆,二者必居其一。如果“主”按兄弟同昭穆的原则摆放,即闵、僖同在昭,或同在穆,那么“跻僖公”只是闵僖位次的颠倒,因而只能是“小恶”,则《公羊》的主张是正确的。如果“主”按兄弟异昭穆的原则摆放,“跻僖公”就不是位次的颠倒,而是昭穆的互换,因而是“大恶”,则《左传》的主张可信。“两种可能性都有”,概率各占二分之一,这种说法等于什么也没说。

“闵公先为君,僖公后为君”,这是历史事实,公、左两家对此无争论。“先后颠倒总是非礼”,两家对此也有一致的看法。不仅“左传讥之”,公羊也讥之。两家争论的要害是对问题性质的估计。用今天的话说,“跻僖公”事件究竟是一般性错误呢?还是原则性错误,反正是错误。那么史家、礼家聚讼两千年的“跻僖公”事件,岂不是毫无意义了吗?

5.拙稿认为“商人无昭穆,是由于商人的继承制度所决定的”,援引继南庚之后的阳甲、盘庚、小辛、小乙等兄弟相继嗣位为例,指出:“如果按照昭穆之制加以排列,假定阳甲为昭,则盘庚为穆,小辛为昭,小乙为穆,这样兄弟四人由一世变成了两世,势必混淆了由‘工史’负责记录的‘世’。同时也违背了昭穆之制‘次世之长幼’的基本原则。因此,商代所实行的以弟及为主的继承制度,决定了它不可能实行昭穆制度。”

赵批:“前文说西周一继一及制可别昭穆,‘及’是兄弟相及。同在昭,或同在穆。或(所?)以商代虽有四兄弟相及,亦可同在昭,或同在穆。怎知不能行昭穆制度?”

拙稿只说昭穆制度起源于一继一及制,没有说过“西周一继一及制可别昭穆”, 更没说过兄弟“同在昭,或同在穆”。兄弟同在昭或同在穆,即兄弟同昭穆,是公羊、董仲舒、何休、郑玄、杜预、孔颖达等“小恶”派的主张,那是错误的。左氏、服虔、许慎、贾公彦等“大恶”派兄弟异昭穆的主张才是正确的。赵先生显然并没有真正弄清楚笔者的观点,因此才有这种张冠李戴的批语。

6.赵先生认为“周公为武王之弟,但不在王位,故其子不数昭穆”。其说也有可商。

与传统史学观念相左,大量证据表明《荀子·儒效》所说的“周公屏(摒)成王而及武王”的说法是完全正确的。顾颉刚先生对周公践祚称王已有精辟论述*顾颉刚:《“周公制礼”的传说和<周官>一书的出现》,《文史》第6辑,北京:中华书局,1979年版。,兹不赘引。想要指出的是周公“不在王位,故其子不数昭穆”的说法与事实不符。大量材料证明,“昭穆”并非“在王位”者的专利。诸侯、公卿、大夫、士莫不数昭穆,《礼记·王制》:“诸侯五庙,二昭二穆与太祖之庙而五,大夫三庙,一昭一穆与大祖之庙而三。”可证诸侯、大夫数昭穆。在《周礼·司士》《礼记·祭统》和《大传》中,祭祀和宴飨族人时“同宗父子”“众兄弟”“群有司”等都可数昭穆。鲁国是周公之子的封国,在这里同样和周王朝一样实行昭穆制度,故而发生了颠倒昭穆次序的“跻僖公”事件,怎能说周公“不在王位,故其子不数昭穆”呢?

7.赵批有三条对唐兰先生的研究成果发表了看法,认为“唐说周史及年代多误,不可从”。“唐说以康宫为康王之说,不可信”。

对于唐兰先生在“周史和年代”方面研究成果的评价,已经超出了本文的范围,也非笔者所能胜任。但是唐先生解“康宫”为康王之庙,从而把原被订为成王时代的一大批铜器,改订为昭王时期*唐兰:《西周铜器断代中的“康宫”问题》,《考古学报》,1962年第1期。,这一成果不仅对铜器断代,也对周史研究具有重要意义,已为古文字和古史学界所接受。拙稿在讨论昭穆制度产生的年代时,曾例举了杜佑的唐尧虞舜说,董仲舒的夏商说,陆德明的后稷说以及唐兰先生的太王说。而唐先生此说即见于《西周铜器断代中的“康宫”问题》一文。赵光贤先生就在拙稿所引对唐说出处注下加了批语:“文王为穆,酒诰有明文,应引酒诰及左传,不应引唐文。”昭穆起源于太王说是唐先生的创见,不引唐文,难道在《酒诰》《左传》中能找到昭穆产生于太王说吗?尤其让人感到困惑不解的是,赵先生自己也是主张太王说的。其批语说:“西周昭穆应从太王算起,不应自后稷算起。因太王世次不清。宗庙祭祀只能以后稷为始祖,不在昭穆之列。”赵先生这段话有问题。“西周”只能从武王开始,不能“从太王算起”,太王是周人的先公,应属先周时期。此外,既说昭穆“不应自后稷算起”,又说“宗庙祭祀只能以后稷为始祖,不在昭穆之列”。这就等于说周人有两个始祖,太王是“在昭穆之列”的始祖,后稷是“不在昭穆之列”的始祖。这完全是赵先生的主观想象,哪里会有两个始祖共存的昭穆制度?

(二)鲁制与周制的关系

拙稿说:“在三个不同的历史时期,鲁国实行的是两种截然不同的昭穆制度:西周实行的是兄昭弟穆的昭穆制度,战国实行的是父昭子穆的昭穆制度,春秋实行的是介于二者之间,既有兄昭弟穆,又有父昭子穆……等极不规则的昭穆制度。”

赵批:“鲁国的制度只能说明鲁国,不能说西周。”赵先生对拙稿所做总结性的批语中再次强调“以鲁国制度代表整个周代也不行”。

应该指出,拙稿这里所说的“西周”,是指鲁国在西周时期“实行的是兄昭弟穆的昭穆制度”,并没有“以鲁国制度代表整个周代”的意思。不过既然赵先生认为“鲁国的制度只能说明鲁国”,“以鲁国制度代表整个周代也不行”,这涉及到鲁制与周制的关系,非常重要,应稍加讨论。

鲁国是周礼的制定者周公的长子伯禽的封国,成康时代由于“周公有勋劳于天下”,而特赐鲁国“天子之礼乐”,“鲁秉周礼”“周礼尽在鲁矣”,是古今一致的共识。鲁礼即周礼是不成问题的问题。就昭穆制度而言,著名的“跻僖公”事件就发生在鲁国。鲁国的宗伯夏父弗忌与宗有司曾就是否符合昭穆制度而进行过激烈的争辩。两千年来,史家、礼家们就“跻僖公”事件的性质属“大恶”还是属“小恶”,长期聚讼不决。从来没有人对鲁国制度是否是“周代制度”提出过疑问。只是到了近代,史学家们发现鲁国西周时代实行的一继一及制,与王国维倡导的西周嫡长制说法不合,于是才产生了鲁国背弃周礼,没有严格执行嫡长制,因居商人故地,故而实行殷俗夷礼等说法。他们宁肯相信无年可考的《周本纪》和其它诸国西周时代的子继谱系为正宗的“周礼”,而排斥有年可考的西周鲁国的一继一及制。殊不知像杞、晋世系,在长达二百七八十年的西周时期,仅有四五人在位,平均每人在位长达六七十年,在世系有着严重遗漏的情况下,太史公仍然把他们说成是父子单传,这种虚假的子继谱系有谁能相信?《周本纪》西周世系虽无严重遗漏现象,但周王朝在共和元年以前尚处在无年可考的历史时期。这种整齐的子继谱系的可靠性,不能不由此大打折扣。否则,周王朝西周时期经历了十二王十一世,而鲁国西周时期只经历了十二侯六世(含伯禽)。在位人数相同,但鲁国却比周王朝少五世,这样西周晚期的鲁侯要比周王的辈分大四五辈。而按照周人礼俗,周王习惯上称同姓诸侯国国君为“伯父”“叔父”。如周王称晋侯为“伯父”(《左传·昭公三十二年》),周王称鲁侯为“叔父”(《左传·僖公二十四年》)。在此情况下,作为曾孙、玄孙辈的周王,仍呼其曾祖、高祖的鲁侯为“伯父”“叔父”,岂不有乱伦之嫌?惟一正确的结论是鲁国西周世系是可信的,周王朝西周诸王的亲属关系是可疑的。鲁国西周时代的一继一及制是正宗的周礼。建立在《周本纪》虚假的子继谱系基础上的西周嫡长制说是错误的。拙稿提出的建立在鲁国一继一及制基础上的以兄昭弟穆为原则的昭穆制度,自然也应是周制、周礼,毫无可疑。

三、史料运用及其辨伪

赵批共14条,涉及史料的就有7条,足见赵先生对史料运用问题的重视程度。但赵先生所推崇的两条材料却并不可信,有必要加以讨论。

1.赵批:“以汉人材料说明西周制度是根本不行的。”

拙稿在论证西周昭穆制度时,运用的是《国语·鲁语》的记载,怎能说成是“汉人的材料”?论证春秋昭穆制度时,运用的《礼记·祭统》的说法,一般认为《礼记》成书于战国时代七十子后学之手。这些显然都不应斥之为“汉人材料”。研究西周继承制度,当然首先应该运用西周史料,但可惜的是西周金文和《诗经》《尚书》等西周文献不能为我们提供西周世系。拙稿利用的是《史记·鲁世家》中西周鲁国世系。这虽然出自西汉人司马迁,但却可信。因为在《史记》所载列国世系中,唯独鲁国西周世系有年可考。在运用史料方面,笔者主张不管其时代如何,都必须经过严格的辨伪工作。研究西周制度,除金文之外,当然应该首先运用《诗经》《尚书》《左传》《国语》等先秦史料,但却不能盲目迷信,对“汉人材料”也不应笼统地加以排斥,主要视其是否正确可靠而定。

2.赵批中在三个地方引用《尚书·酒诰》称文王为穆考一语,证明“文王是穆辈”,坚持文穆,武昭的传统观点,批评拙稿“父昭子穆”“是汉代以后的观念,最早不超过战国”的说法“大误”。

《酒诰》基本上是可靠的周代文献,但“乃穆考文王”,“穆考”是否一定要理解为文王的辈分属于“穆”,是值得讨论的。在大量的西周文献和西周金文中,对文王的称呼,比比皆是,除此之外,再也找不到称文王为“穆考”的例证。如《尚书·泰誓》武王称文王时说“命我文考”“受命文考”“惟我文考”“惟朕文考”“非朕文考”。《武成》武王称先公先王的公刘、大王、王季时直呼其名而不称其昭穆辈分。称文王为“我文考文王”,《金滕》周公“告大王、王季、文王”,亦不称其昭穆辈分。与《酒诰》作于同时的《康诰》周公诰命康叔时五次谈到文王,其中一次称“乃丕显考文王”,一次称“乃文考”,其它三次迳称“文王”,并不称为“穆考”。《洛诰》周公对成王谈到文王、武王时说“承保乃文祖受命民,越乃光烈考武王”,既不称文王为“乃穆祖”,也不称武王为“乃昭考”。《逸周书》中谈到文王、武王的地方也很多,如《王权解》称文王“维在文考”,《商誓解》“乃命朕文考”,《世俘解》“朕闻文考”,《大戒解》周公对成王提到武王时说“乃武考之言曰”,《成开解》周公称文王“在昔文考”,成王曰:“以昭文祖定武考之列。”《大聚解》:“闻之文考。”《大开武解》:“维文考恪勤。”《小武开解》:“在我文考。”《本典解》成王曰:“朕闻武考。”周公曰:“臣闻之文考。”《尝麦解》:“予亦述朕文考之言。”大量证据表明武王、周公称文王为“文考”“丕显考”,而不称“穆考”。成王称文王为“文祖”,而不称为“穆祖”。成王称武王为“武考”“烈考”而不称为“昭考”。武王称先公先王“公刘、大王、王季”,周公称“大王、王季、文王”,也都不称其昭穆辈分。

《诗经》中文王凡29见,无一例称“穆考文王”,也没有单称“穆考”的例证。武王凡11见,无一例称“昭考武王”。仅有两例单称“昭考”,但“昭考”是否指武王,还有不同看法。《周颂·载见》:“率见昭考。”毛传:“昭考,武王也。”《周颂·访落》:“率时昭考。”郑笺解“昭”为“明”。据上引大量西周文献、金文,无称武王为“昭考”的先例,可知郑笺不释“昭考”为武王的意见是正确的。

根据金文中称“考”的61件铜器所做的调查,称“文考”者25次,称“皇考”者25次,称“烈考”者5次 ,称“我考”者2次,“丕显考”1次,邵考、穆考各1次,“文祖”“皇祖”各1次。称“邵(昭)考”者为班簋,年代属穆王。铭中“邵(昭)考”不指武王。称“穆考”者为伯克壶,年代属夷王,铭中“穆考”也不指文王。新出墙盘,年代属恭王,铭中历数文、武、成、康、昭、穆等六王,不称文王为穆,也不称武王为昭,其它四王也不以昭穆划分辈分。

综上所述,在大量西周文献和西周金文中找不到称文王为穆考的其它例证,在周人的先公先王中,上起公刘,下至穆王,找不到按昭穆划分辈分的其他证据。如果周人确实实行按昭穆划分辈分的制度,为什么只在《酒诰》中看到这个惟一的孤证呢?这是难以讲通的。

赵先生在给笔者的信中说:“《酒诰》中的‘穆考文王’,这是西周使用昭穆制度(应该说是以昭穆划分辈分的昭穆制度——引者)的铁证。先生举出大量金文中的‘皇考’‘文考’等等,但二者毫不相干,金文中的‘皇考’等等是儿子给父亲作纪念的称呼,那是美称,而《酒诰》则不是美称,而是史官代周公对康叔的训话,这完全是两回事。”

这样的解释是非常牵强的。事实上无论是文献,还是金文,对祖考的称呼是一致的,都是美称、敬称,没有什么“训话”和“纪念”的区别。例如《康诰》和《酒诰》一样,也是对康叔的“训话”,称文王为“丕显考文王”,而在“儿子给父亲作纪念”的大丰簋中,也称文王为“丕显考文王”。又如《康诰》的“训话”中称文王为“文考”,而在金文中称“文考”者多达25次。再如《礼记·曲礼》说:“父曰皇考。”而在金文中称“皇考”者也有25次之多。事实证明,《酒诰》“乃穆考文王”中的“穆考”如果不是由于后人的篡改,那么惟一的可能是“穆考”的“穆”用作美称,不是辈分,与昭穆制度无关。

3.拙稿说:“春秋时代人们认为‘昭穆’只用以表示兄弟长幼关系,有宗祝负责记录。区分辈分的叫做‘世’由工史负责记录。两者判然有别。”

赵批:“‘左传僖二十四年,富辰曰:管蔡郕霍鲁卫……文之昭也。’”指这十六国都是文王之子,“邘晋应韩,武之穆也”指四国是武王之子。‘凡蒋邢茅……周公之胤也’。文王,是穆辈(见尚书酒诰)故其子为昭。武王为昭,故其子为穆。周公为武王之弟,但不在王位,故其子不数昭穆,可见春秋时人们只认昭穆为父子关系,不是兄弟关系。”

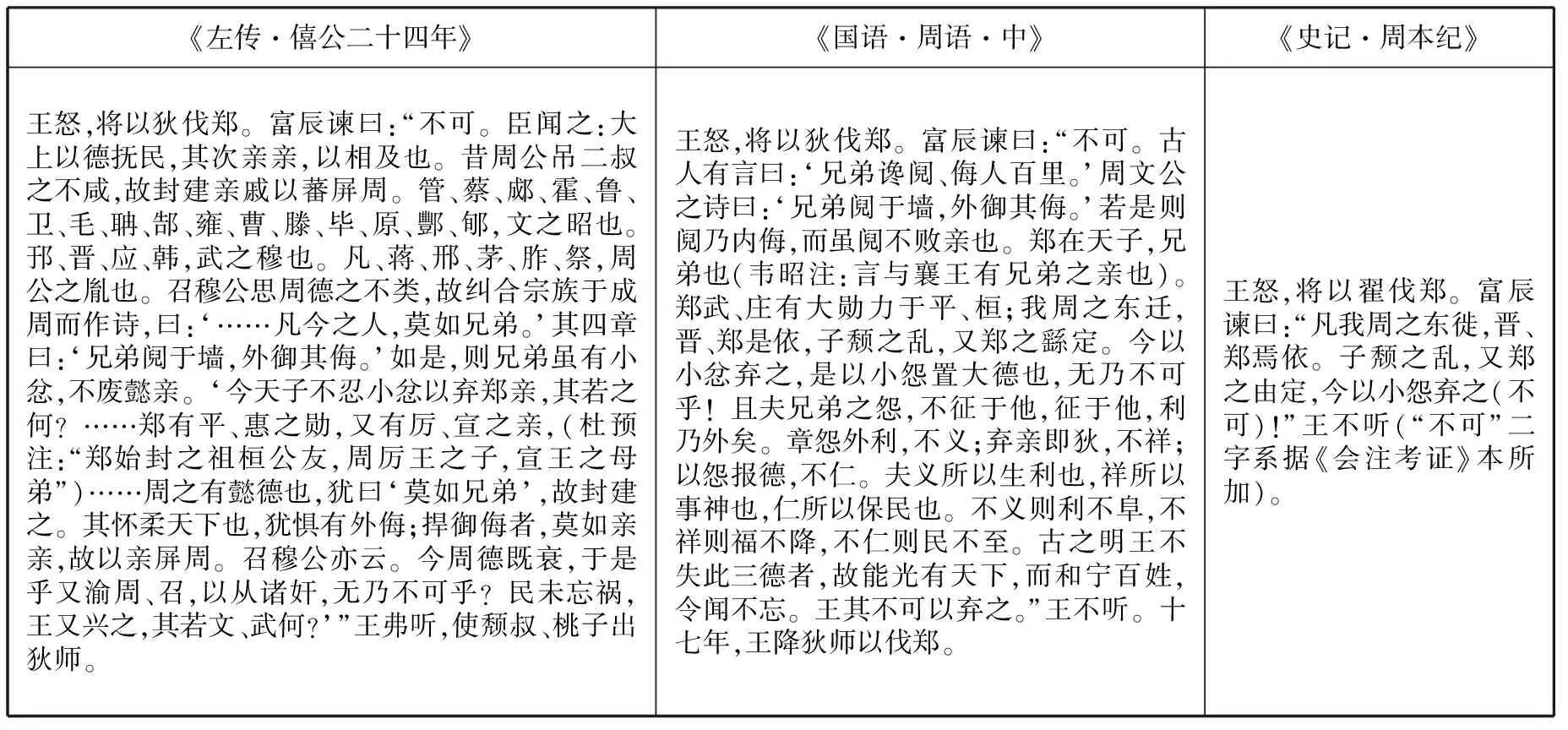

赵先生引用《左传·僖公二十四年》这条材料,也是父昭子穆说所经常引用的。除此之外,还有如下四条,为便于讨论,不嫌繁琐,征引对比如下:

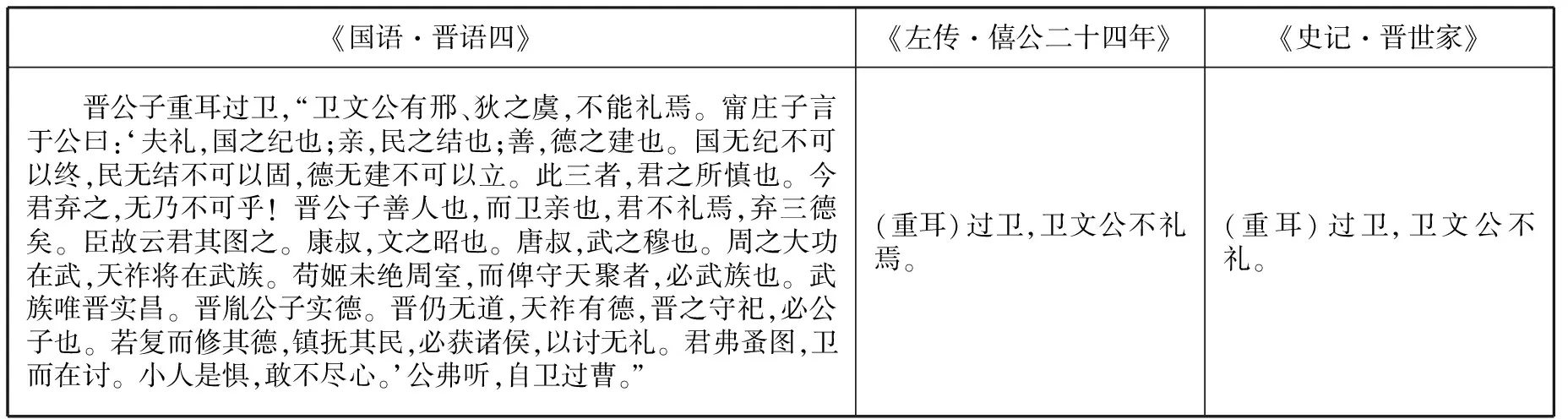

《左传·僖公二十四年》《国语·周语·中》《史记·周本纪》王怒,将以狄伐郑。富辰谏曰:“不可。臣闻之:大上以德抚民,其次亲亲,以相及也。昔周公吊二叔之不咸,故封建亲戚以蕃屏周。管、蔡、郕、霍、鲁、卫、毛、聃、郜、雍、曹、滕、毕、原、酆、郇,文之昭也。邘、晋、应、韩,武之穆也。凡、蒋、邢、茅、胙、祭,周公之胤也。召穆公思周德之不类,故纠合宗族于成周而作诗,曰:‘……凡今之人,莫如兄弟。’其四章曰:‘兄弟阋于墙,外御其侮。’如是,则兄弟虽有小忿,不废懿亲。‘今天子不忍小忿以弃郑亲,其若之何?……郑有平、惠之勋,又有厉、宣之亲,(杜预注:“郑始封之祖桓公友,周厉王之子,宣王之母弟”)……周之有懿德也,犹曰‘莫如兄弟’,故封建之。其怀柔天下也,犹惧有外侮;捍御侮者,莫如亲亲,故以亲屏周。召穆公亦云。今周德既衰,于是乎又渝周、召,以从诸奸,无乃不可乎?民未忘祸,王又兴之,其若文、武何?’”王弗听,使颓叔、桃子出狄师。王怒,将以狄伐郑。富辰谏曰:“不可。古人有言曰:‘兄弟谗阋、侮人百里。’周文公之诗曰:‘兄弟阋于墙,外御其侮。’若是则阋乃内侮,而虽阋不败亲也。郑在天子,兄弟也(韦昭注:言与襄王有兄弟之亲也)。郑武、庄有大勋力于平、桓;我周之东迁,晋、郑是依,子颓之乱,又郑之繇定。今以小忿弃之,是以小怨置大德也,无乃不可乎!且夫兄弟之怨,不征于他,征于他,利乃外矣。章怨外利,不义;弃亲即狄,不祥;以怨报德,不仁。夫义所以生利也,祥所以事神也,仁所以保民也。不义则利不阜,不祥则福不降,不仁则民不至。古之明王不失此三德者,故能光有天下,而和宁百姓,令闻不忘。王其不可以弃之。”王不听。十七年,王降狄师以伐郑。王怒,将以翟伐郑。富辰谏曰:“凡我周之东徙,晋、郑焉依。子颓之乱,又郑之由定,今以小怨弃之(不可)!”王不听(“不可”二字系据《会注考证》本所加)。

(1)上引《左传》《国语》和《史记》所记述的是同一件事件:周襄王因郑伐滑并扣押了周王为滑求情的使者,周王怒,求狄人帮助伐郑。富辰则劝说周王不要这样做,理由一是郑与周王朝有“厉、宣之亲”(《左传》),“兄弟之亲”(《国语》);二是郑有帮助周王朝之“德”。所不同的是《国语》说理清楚,重点突出,层次分明,逻辑性强。《左传》则显得颠三倒四,重点不突出。特别是插入了周公“封建亲戚以蕃屏周”的那段话,对阐明郑与周王朝的“亲亲”“兄弟”关系毫不相干。郑国既非“文之昭”,又非“武之穆”,也非“周公之胤”,显然是文不对题的蛇足之论。这段话不仅《周语》中没有,也不见于《周本纪》,很可能是后人羼入的。应该指出的是韦昭把“郑在天子,兄弟也”,注解为“与襄王有兄弟之亲也”是错误的。周襄王是周宣王的七世孙,而郑文公是宣王的弟弟郑桓公友的四世孙。就辈分而言,周襄王是郑文公的曾孙。“郑在天子,兄弟也”,是指郑国始封君桓公友系周宣王之母弟而言。杜预的解释是正确的。

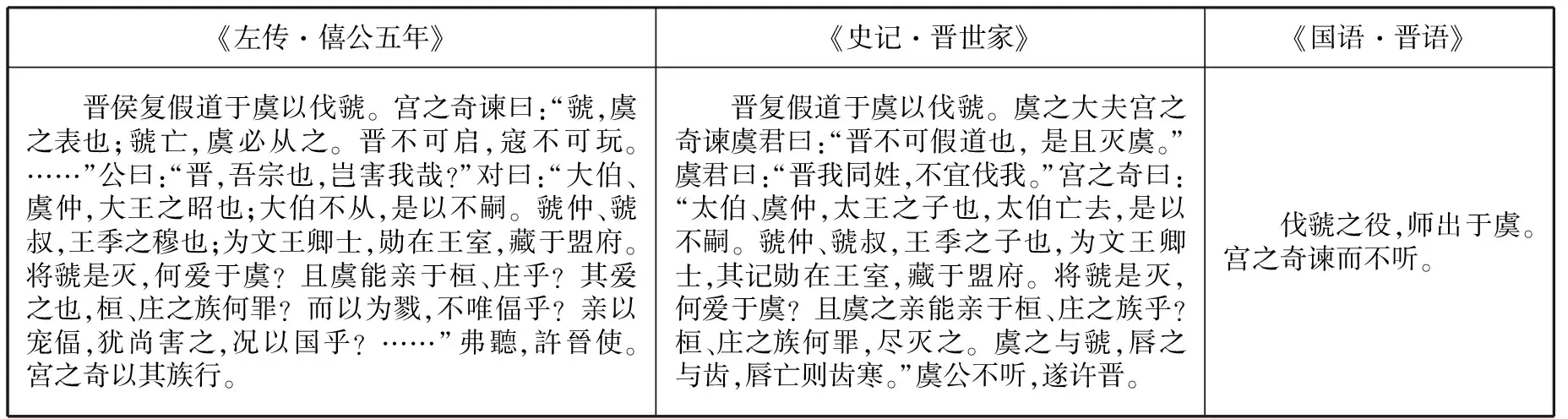

(2)《左传·僖公五年》宫之奇的那段话也见于《史记·晋世家》而有所不同,对比如下:

《左传·僖公五年》《史记·晋世家》《国语·晋语》 晋侯复假道于虞以伐虢。宫之奇谏曰:“虢,虞之表也;虢亡,虞必从之。晋不可启,寇不可玩。……”公曰:“晋,吾宗也,岂害我哉?”对曰:“大伯、虞仲,大王之昭也;大伯不从,是以不嗣。虢仲、虢叔,王季之穆也;为文王卿士,勋在王室,藏于盟府。将虢是灭,何爱于虞?且虞能亲于桓、庄乎?其爱之也,桓、庄之族何罪?而以为戮,不唯偪乎?亲以宠偪,犹尚害之,况以国乎?……”弗聽,許晉使。宮之奇以其族行。 晋复假道于虞以伐虢。虞之大夫宫之奇谏虞君曰:“晋不可假道也,是且灭虞。”虞君曰:“晋我同姓,不宜伐我。”宫之奇曰:“太伯、虞仲,太王之子也,太伯亡去,是以不嗣。虢仲、虢叔,王季之子也,为文王卿士,其记勋在王室,藏于盟府。将虢是灭,何爱于虞?且虞之亲能亲于桓、庄之族乎?桓、庄之族何罪,尽灭之。虞之与虢,唇之与齿,唇亡则齿寒。”虞公不听,遂许晋。 伐虢之役,师出于虞。宫之奇谏而不听。

两相对比,内容基本相同。今本《国语·晋语》中没有宫之奇所谏的具体内容。因此,《晋世家》的这段材料很可能是来源于与《左传》类似的著作《左氏》。所不同的是《晋世家》载宫之奇的话,不说“大伯、虞仲,大王之昭也。……虢仲、虢叔,王季之穆也”,而说“太王之子也,……王季之子也”。刘文淇《春秋左氏传旧注疏证》:“《晋世家》‘穆’作‘子’,上文‘太王之昭’,亦改‘昭’为‘子’。”与其说《晋世家》改《左传》,不如说今本《左传》纂改了司马迁所见的与《左传》类似的著作《左氏》原本。史迁乃一代良史,对于像划分昭穆辈分这样的重要材料,绝不会任意纂改。惟一的可能是司马迁所见的《左氏》原本正作:“大王之子,……王季之穆。”而对于经过纂改的今本《左传》所谓“太王之昭也,……王季之穆也”之类的材料,则未及见罢了。

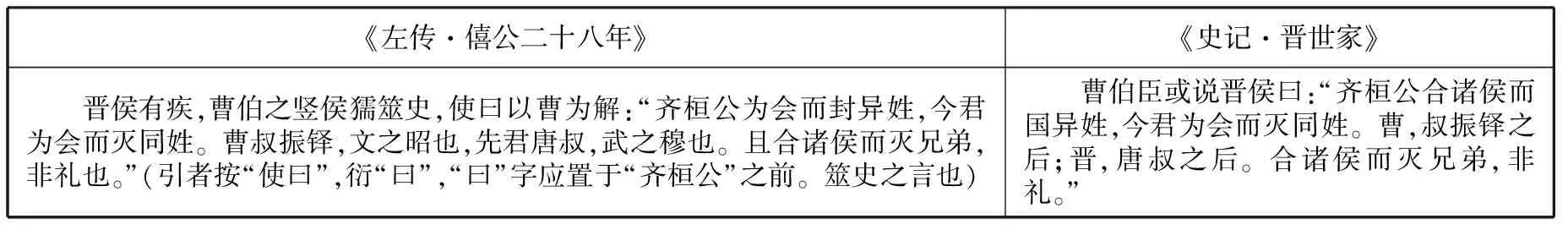

《左传·僖公二十八年》《史记·晋世家》 晋侯有疾,曹伯之竖侯獳筮史,使曰以曹为解:“齐桓公为会而封异姓,今君为会而灭同姓。曹叔振铎,文之昭也,先君唐叔,武之穆也。且合诸侯而灭兄弟,非礼也。”(引者按“使曰”,衍“曰”,“曰”字应置于“齐桓公”之前。筮史之言也) 曹伯臣或说晋侯曰:“齐桓公合诸侯而国异姓,今君为会而灭同姓。曹,叔振铎之后;晋,唐叔之后。合诸侯而灭兄弟,非礼。”

(3)两者内容相同,所根据的应该都是《左氏》原本。不同的是《晋世家》指出曹为叔振铎之后嗣,晋为唐叔之后嗣,因此,曹、晋二国为同姓,从而证明晋文公“合诸侯而灭同姓”是不合礼制规定的“非礼”行为。而《左传》却说曹姓祖叔振铎是文王之子属昭辈,晋始祖唐叔是武王之子属穆辈。如果按照父昭子穆的原则,曹、晋自然应是叔侄关系,而同时却又指责晋文公“合诸侯而灭兄弟”,显然文不对题,露出作伪的马脚。

(4)《左传·定公四年》,晋国主盟的召陵之会上,在排定歃盟次序时,晋国打算“长蔡于卫”,卫侯不同意,派子鱼阐明理由说:“以先王观之,则尚德也。昔武王克商,成王定之,选建明德,以蕃屏周。……武王之母弟八人,周公为大宰,康叔为司寇,聃季为司空,五叔无官,岂尚年哉?曹,文之昭也;晋,武之穆也。曹为伯甸,非尚年也。今将尚之,是反先王也。”

这条材料不见于《国语》,也不见于《史记》。子鱼的这一长篇发言,目的在于阐明周人“尚德”不“尚年”的传统。因此,即使蔡国始封君蔡叔年长于卫国的始封君卫叔,也不能作为“先卫”的依据。子鱼例举了鲁、卫、晋三国在分封时所受到的隆崇待遇的事实。武王母弟八人,只有三人为官“五叔无官”的事实,以及“曹为伯甸”(杜预注:以伯爵居甸服,言小)的事实,来证明周人“非当年也”的历史传统。说理本来是清楚的。但是在“曹为伯甸”之前插上了“曹,文之昭也。晋,武之穆也”,就显得非常生硬。在这里讲曹是文王之子的封国,晋是武王之子的封国,与前后文义之间没有任何联系,显然,这两句讲曹、晋昭穆辈分的话也是后人所赘加上的。

(5)《左传·僖公二十四年》和《晋世家》都只说重耳“过卫,卫文公不礼焉”,而不载甯武子这段长篇议论。其实甯武子的这段谏卫公的言论,问题不少。

《国语·晋语四》《左传·僖公二十四年》《史记·晋世家》 晋公子重耳过卫,“卫文公有邢、狄之虞,不能礼焉。甯庄子言于公曰:‘夫礼,国之纪也;亲,民之结也;善,德之建也。国无纪不可以终,民无结不可以固,德无建不可以立。此三者,君之所慎也。今君弃之,无乃不可乎!晋公子善人也,而卫亲也,君不礼焉,弃三德矣。臣故云君其图之。康叔,文之昭也。唐叔,武之穆也。周之大功在武,天祚将在武族。苟姬未绝周室,而俾守天聚者,必武族也。武族唯晋实昌。晋胤公子实德。晋仍无道,天祚有德,晋之守祀,必公子也。若复而修其德,镇抚其民,必获诸侯,以讨无礼。君弗蚤图,卫而在讨。小人是惧,敢不尽心。’公弗听,自卫过曹。”(重耳)过卫,卫文公不礼焉。(重耳)过卫,卫文公不礼。

第一,晋文公重耳过卫,卫文公“不礼”。事出有因:“卫文公有邢、狄之虞,不能礼焉。”韦昭注:“虞,备也,是岁,鲁僖公十八年冬,邢人、狄人伐卫,围菟圃,文公师于訾娄以退之,故不能礼焉。”重耳过卫时适逢邢、狄伐卫,在国难当头,卫文公率师退敌于国门之外的情况下,甯武子还要让卫文公按部就班的据礼接待重耳,否则便被斥为弃礼、弃亲、弃善的“弃三德”行为,这分明是强词夺理,为日后晋文公上台、伐卫取五鹿制造借口。《晋语》甚至连日后晋伐卫取五鹿的具体时间都安排好了:“十有二年必获此土,二三子志之。岁在寿星及鹑尾,其有此土乎?”而日后也确实得到了应验。这样的史料有谁相信?

第二,甯武子在前面对文卫公说:“卫,亲也。”说卫时晋之“亲也”,并未例举,也用不着例举什么证据,这是人所共知的事实。而在后面又说“康叔,文之昭也,唐叔,武之穆也”,所要证明的并不是卫、晋之亲也,而是要证明“周之大功在武,天祚将在武族”。证明这样的命题,最多只须说“唐叔,武之穆也”就够了。“康叔,文之昭也”显然就是多余的废话。这除了表明作伪者乘机推销周人以昭穆划分辈分的假货外,不可能再有其他的解释。

第三,“周之大功在武”,这样提法与周人的传统观念相左。周人一贯主张,缔造周王朝的大功者首先归之于文王。《诗·文王有声》:“文王受命,有此武功,既伐于崇,作邑于丰。”《左传·宣王十五年》:“文王所以造周。”《诗·文王·序》:“文王受命作周也。”《左传·襄公三十一年》:“文王之功,天下诵而歌舞之。”周人认为武王是文王事业的继承者。大盂鼎:“在武王嗣文王作邦。”《诗·文王之声·序》:“武王能广文王之声,率其伐功也。”或者把文王与武王的功绩并提,如《诗·江汉》:“文武受命。”《诗·生民·序》:“文武之功。”而绝不见“周之大功在武”。这种把功绩统统算在武王账上的提法,显然也是作伪者为日后武王的后裔晋国称霸制造舆论准备。

第四,“天祚将在武族”,“武族唯晋始昌”。与上引十二年后的某月某日晋取五鹿一样,都带有明显的预言性质。重耳过卫之时,据《左传》说是先过卫,后至齐,应在鲁僖公十六年。据《晋语》说是先经卫之五鹿如齐,再离齐过卫,则应在鲁僖公十八年。此时的晋国,国君惠公被秦所俘,又遭饥荒。虽进行了“作爰田”“作州兵”的改革,短期内改革成效尚未显露出来。晋国此时尚处在低谷之中,根据什么说“武族唯晋姓昌”。这同样是作伪者为日后晋文公称霸提供理论根据。这种预言的出现,应是晋国自文公以后,长期称霸中原的产物。以昭穆划辈分言论的出现更应在嫡长制确立、父昭子穆原则也随之而确立以后,最早不超过战国。

以上这五条经常被征引用来证明周人实行按昭穆划分辈分的材料漏洞百出、矛盾重重,作伪的蛛丝马迹昭然若揭。如果把上述5条关于昭穆的论述从原文中删除,丝毫不影响上下文意的通畅。相反如果予以保留,则文意显得兀突生硬,让人摸不着头脑,显然是后人所赘加。其中没有任何一条材料见诸于《史记》记载,足证并非太史公所见《左氏》《国语》原本。作伪时间应在《史记》成书之后,很可能是刘歆所为。

众所周知,西汉时期并不特别重视昭穆制度,西汉诸帝的陵墓和宗庙的设置并未按照昭穆制度安排,西汉11个帝陵,文帝的霸陵在汉长安城东(今西安市东郊凤凰嘴),宣帝的杜陵在汉长安城南(今西安市三兆镇之南),其他9陵都分布在渭河北岸的咸阳原上,隔河与汉长安城相望,汉室宗庙也分散在汉长安城各地。为此韦玄成批评说:“今宗庙异处,昭穆不序。”他建议“宜入就太祖庙而序昭穆如礼。”即把其宗庙的神主集中到汉高庙内排定昭穆次序,并不是重新兴建统一的太庙。此后他又建议按照亲尽毁庙制度,只保留汉高祖庙、文帝太宗庙、景帝昭庙和武帝穆庙等六庙(《汉书·韦玄成传》),也是在不变更其他各庙位置的基础上,对被保留的诸庙授予昭穆的名称而已。可以说在王莽居摄以前,西汉陵墓、宗庙从未真正实行过昭穆制度。唯独新朝王莽九庙是按照昭穆制度设计建造的。因此这五条昭穆材料都应是王莽的智囊刘歆所赘加的,以便为王莽九庙制造理论根据。