基于耦合协调函数的新型小城镇发展协调程度测算

张洁

(贵州财经大学经济学院,贵阳550000)

0 引言

经济快速发展,新型小城镇发展成为全球性的社会转型现象,亦成为推进我国经济发展之引擎。作为城乡一体化建设的重要成果,新型小城镇的快速发展对外来人口率、人口城镇化及现代服务业发展具有重要义。与此同时外来人口率、人口城镇化及现代服务业的发展能够在人才引进、基础建设、公共服务、产业转型及招商引资等方面与新型小城镇之间形成耦合协调关系,共同促进新型小城镇发展。有研究成果表明,新型小城镇的发展与外来人口率、人口城镇化及现代服务业之间的耦合协调有关,相对不同地区,即使位置类似、人均GDP相近,新型小城镇的发展程度也表现差异,关键在于新型小城镇发展、外来人口率、人口城镇化及现代服务业四者之间耦合是否协调及协调程度如何。因此研究新型小城镇发展、外来人口率、人口城镇化及现代服务业四者之间耦合协调性,对新型小城镇发展具有重要意义。本文通过构建耦合协调函数的方式量化新型小城镇发展、外来人口率、人口城镇化及现代服务业四者之间耦合关系,并分别以贵州省的外来人口率、甘肃省的人口城镇化和安徽省的现代服务业为研究对象,研究上述三个重要因素与新型小城镇发展之间的历年耦合协调度,以期对我国新型小城镇发展提供学术支持。

1 耦合协调函数构建

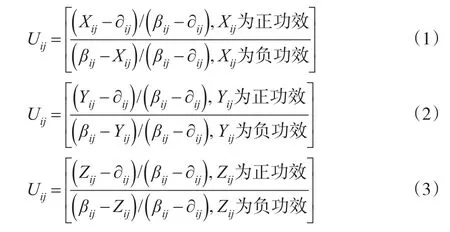

由耦合机理可知,外来人口率、人口城镇化和现代服务业三个变量因素与新型小城镇发展之间存在较强的相互依存关系,但三个变量与新型小城镇发展均由各类不同的因素推动。因此分别构建三个变量系统与新型小城镇发展系统的关系状态,然后运用各自相关的指标体系,定量测算出三个变量与新型小城镇发展的耦合程度,从而分析外来人口率、人口城镇化和现代服务业与新型小城镇发展的耦合协调发展状况。耦合是引用物理学的概念,是指多个系统或运动形式通过相互作用而达到一定程度的协调现象,耦合度是分析系统相互作用的程度,借鉴物理学科的容量耦合概念及容量耦合系数构建新型小城镇发展的耦合协调函数。令Xi(i=1,2,3,…,n)、Yi(i=1,2,3,…,n)、Zi(i=1,2,3,…,n)依次分别为外来人口率、人口城镇化和现代服务业的序变量。由于三个变量与新型小城镇发展之间属于相互制约的动态关系,故两两之间存在良性耦合和恶性耦合之分,用Uij表示上述第i个序变量中的第j个指标,其指标值分别为Xij、Yij、Zij,指标数值越大,则该指标为正向指标,否则为负向指标,三个变量的功效函数如下:

其中式(1)、式(2)、式(3)中∂ij和βij是新型小城镇发展系统的稳定临界上序参数的下、上极限值,Uij为变量Xij、Yij、Zij对新型小城镇化发展贡献度,满足条件0≤Uij≤1,Uij值越接近1则表示变量对新型小城镇化发展贡献越大。由上述三个变量的功效函数可知,外来人口率、人口城镇化和现代服务业三个变量因素与新型小城镇发展之间的关系类似,故接下来只需构建外来人口率与新型小城镇发展之间的耦合函数,便能同理得出人口城镇化、现代服务业二个变量与新型小城镇发展之间的耦合函数。外来人口率与新型小城镇发展之间的耦合函数具体形式如下:

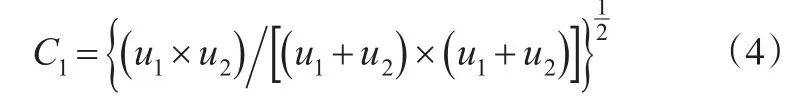

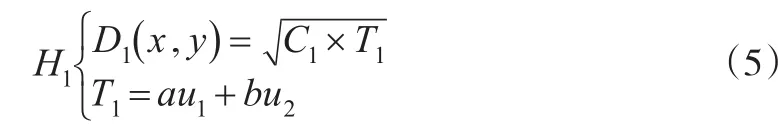

式中的C1代表的是外来人口率与新型小城镇建设两个系统之间的耦合度。u1与u2代表的是两个系统的综合评价指数。这个函数虽然能用于测算耦合度,但其测算出的结果存在难以测算两个系统内部各自的发展状态的不足,比如当两个系统的发展状态都处于较低等级时,计算出来的耦合度值仍是比较高的,这种高耦合度与两个系统发展状态同处较高等级时的意义肯定不同。所以在相关研究成果基础上,对耦合度函数做如下改变,得到新的耦合协调度函数H1,如式(5)所示:

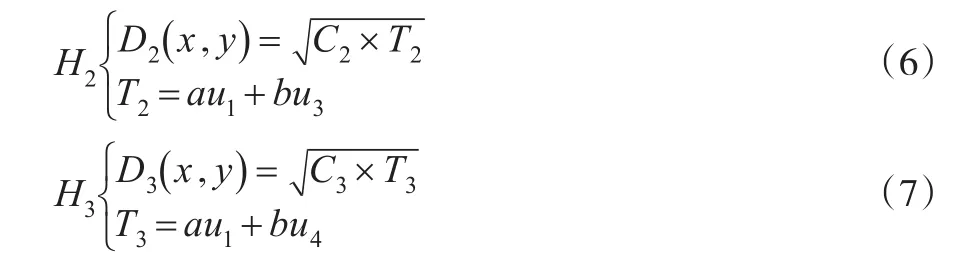

其中D1为耦合协调度,C1为耦合度,T1为综合协调指数,T1又可进一步分解为外来人口率系统综合评价指数u1与新型小城镇发展系统综合评价指数u2的函数;a与b为待定系数,本文认为外来人口率与新型小城镇建设具有同等地位,因此对a与b取均值为0.5。同理可分解人口城镇化、现代服务业的系统综合评价指数u3和u4。分别得出人口城镇化、现代服务业二个变量与新型小城镇发展的耦合协调度函数H2、H3。见式(6)、式(7)所示:

同理,本文认为人口城镇化、现代服务业和新型小城镇发展同等重要,故式(6)、式(7)中的a与b均取值为0.5。

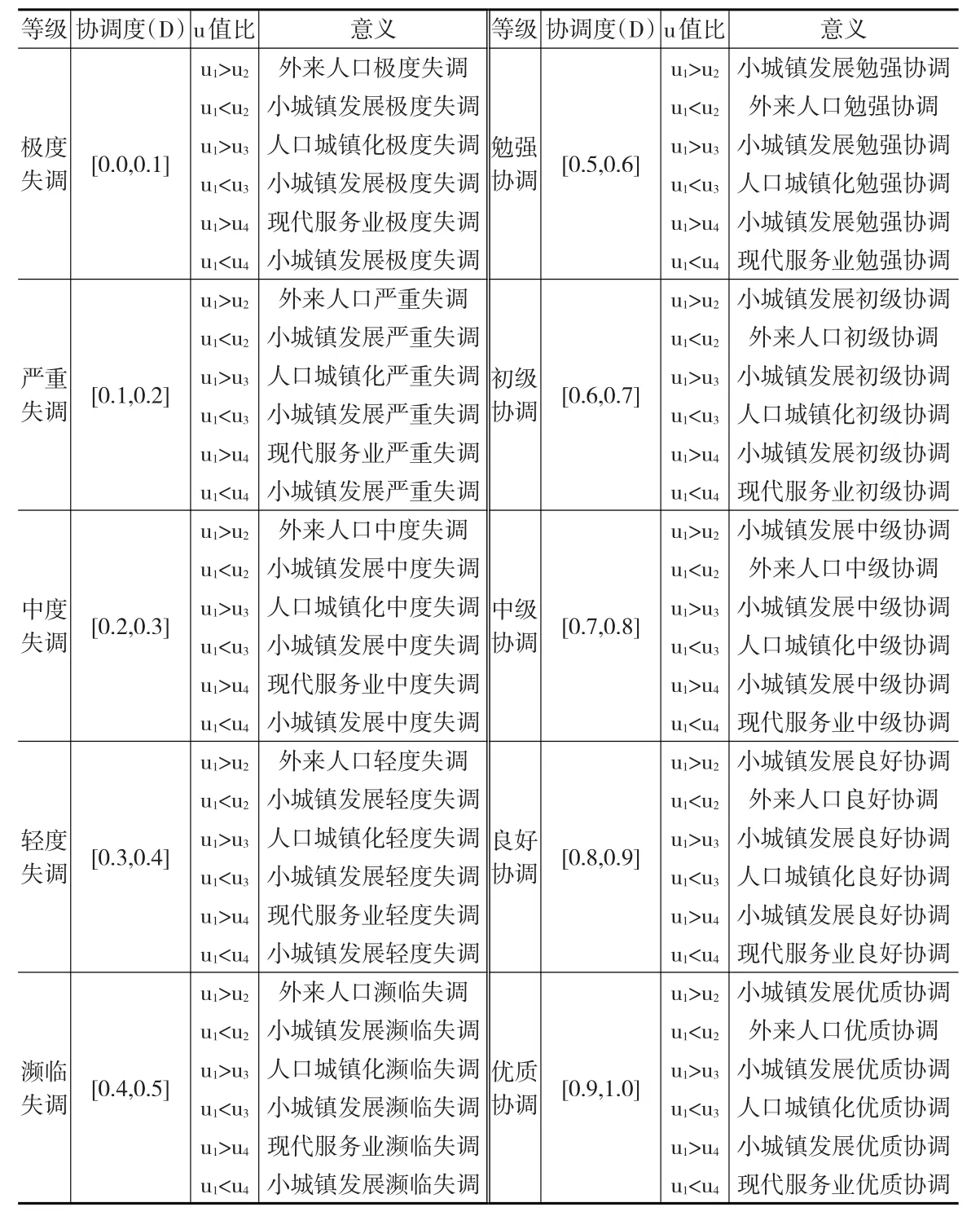

为了更清晰的表明两者之间的耦合程度,接下来本文将耦合协调度进行级别的划分,按照D值将耦合协调度从[0.0,0.1]至[0.9,1.0]划分为十级,相对应的耦合等级从极度失调到优质协调,具体如表1所示。

2 数据来源和指标体系

2.1 数据来源

本文涉及的指标因素为外来人口率、人口城镇化、现代服务业和新型小城镇,如果以全国数据为背景则由于体量过大,无法有效获得相关数据,故将数据限定在省域区间。外来人口率以贵州省为研究对象,对其2005—2014年间外来人口率与新型小城镇发展耦合协调度的变化进行研究。人口城镇化以甘肃省为研究对象,对其2004—2015年间人口城镇化与新型小城镇发展耦合协调度的变化进行研究。现代服务业以安徽省为研究对象,对其2007—2016年间现代服务业与新型小城镇发展耦合协调度的变化进行研究。本文所采用的数据来源于《中国统计年鉴(2004—2016)》、《贵州省统计年鉴(2005—2014)》、《中国旅游统计年鉴(2005—2014)》、《中国城市统计年鉴(2004—2015)》、《甘肃统计年鉴(2004—2015)》和《安徽统计年鉴(2006—2016)》。

表1 耦合协调度等级划分

2.2 指标体系构建

根据前文所述,计算出耦合协调度的关键在于测算外来人口率、人口城镇化率、现代服务业和新型小城镇发展系统的综合评价指数u2、u3、u4和u1。但是各个指标的综合评价因子属于系统性工程,无法利用单一指标进行测算,故各变量建立多个指标的综合评价体系,以反映各指标系统的真实情况。借鉴相关成果,并以数据来源为基础,外来人口率u2的综合评价体系纳入以下几项参考指标:入境人数、入境人均天数、入境人均花费、国际人口入境收入、国内人口入境收入、省内入境人数和省外入境人数。人口城镇化u3的综合评价体系纳入以下几项参考指标:非农业人数、非农从业人数、城镇失业率、城镇人均GDP、非农产业产值占GDP比重、小城镇居民恩格尔系数、人均病床数、城乡人均消费支出比、城乡人均收入之比和小城镇人均教育支出。现代服务业u4的综合评价体系纳入以下几项参考指标:现代服务业就业人数、现代服务业就业人数占就业总人数比、现代服务业就业人数增长率、现代服务业增加值、现代服务业增加值占GDP比重、现代服务业增加值增长率、现代服务业劳动生产率和现代服务业投资报酬率。而新型小城镇发展u1的综合评价体系纳入以下几项参考指标:城镇人均道路面积、人均住宅面积、每百人汽车保有量、小城镇自来水普及率、电视覆盖率、人均公共绿地面积、人均消费、服务产业比值和服务产业上岗人数。

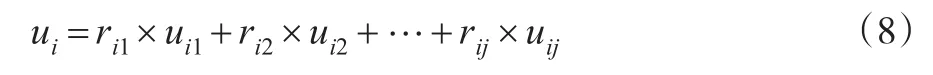

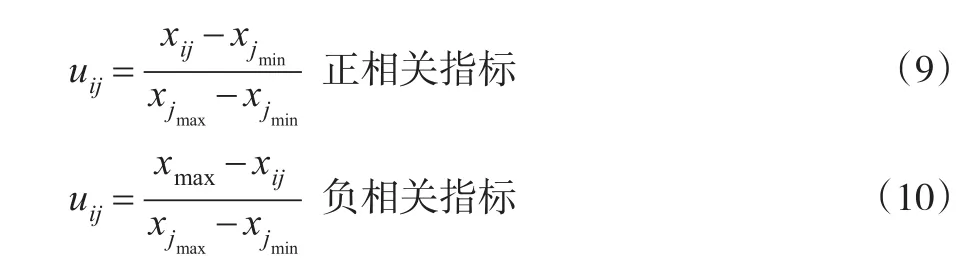

采用线性加权法对u1、u2、u3及u4进行测算,计算方法如式(8)所示:

其中ui为第i年的综合评价值,uij为指标j对系统的功效贡献大小,rij为权重系数。由于uij的指标多样,有比例指标,也有绝对值指标,为有效进行对比,排除量纲及单位不统一的影响,需对uij进行标准化处理,如式(9)、式(10)所示:

其中xjmаx与xjmin分别为第j项指标的最大值与最小值,xij为uij的原始数值,经过标准化处理后,uij的取值范围被控制在[0,1]。

为计算每个单项指标在各自系统内的权重,本文采用模糊层次分析法(AHP)确定指标权重。运用模糊层次分析法在建立指标体系时,必须把两个同等级别指标的重要性拿来对比,从而量化风险,设矩阵R为模糊判断互补矩阵,则:

为力求各指标权重的精确性,本文采用专家评价法,联系了高校教授、旅游业管理者、城市规划师、咨询工程师等多位权威性、专业人员,利用问卷调查的方法进行了相对重要性的选择,而后将得到的模糊判断互补矩阵进行一致性检验。最后通过yaahp软件对数据进行计算,得到各指标的权重,如表2所示。

3 结果分析

3.1 外来人口率与新型小城镇发展的协调性结果

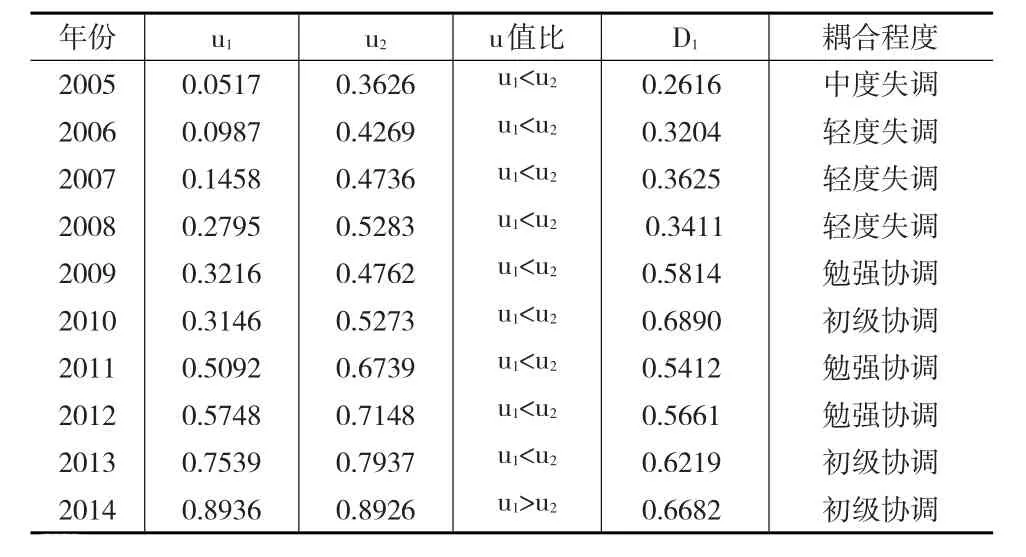

接下来将表2中的数值代入函数,得到2005—2014年贵州省外来人口率与新型小城镇发展之间的耦合协调状况,结果如表3所示。

表3 外来人口率与新型小城镇发展历年耦合协调度结果

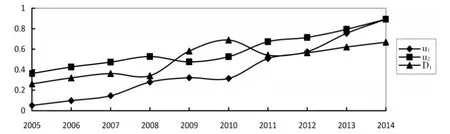

由表3可以看出,外来人口率与新型小城镇发展的耦合协调度在总体上呈逐年上升趋势,其协调度也越来越高,从很大程度的不协调逐步发展到初级协调。从上述10年区间跨度看,外来人口率与新型小城镇发展之间的耦合协调情况可划分为以下三个阶段。第一阶段,2005—2009年,这一阶段处于新农村建设的起步阶段,小城镇在基础设施建设、人均收入、生活环境等方面都得到了较大的提升,同时人口开始大规模流动,外来人口率上升,两者之间的耦合协调度提升较快,但由于基础比较薄弱,二者仍处于失调状态。第二阶段,2010—2012年,外来人口率与新型小城镇发展之间耦合协调度继续提升,增速放缓,甚至耦合协调度在2011年间出现下滑,但通过前期的积累,外来人口率与新型小城镇发展之间开始达到勉强协调。第三阶段,2013—2014年,国家开始大力推进新型城镇化建设,积极鼓励小城镇发展,此阶段耦合协调度提升速度明显加快,外来人口率与新型小城镇发展之间达到了初级协调。为了更直观地反映外来人口率与新型小城镇发展之间的协调趋势,制作了其变化趋势的回归线,以便更好地了解情况。结果如图1所示。耦合协调度呈逐年上升趋势,从2005年的中度失调到达2014年的初级协调。可以看出,外来人口率与新型小城镇发展之间呈耦合协调发展趋势并已经达到协调发展阶段。

表2 新型小城镇协调发展系统各项指标权重

图1 外来人口率与新型小城镇发展之间耦合协调度历年变化趋势

值得注意的是上述10年间,外来人口率的综合评价指数u2值在失调发展过程中始终大于新型小城镇发展的综合评价指数u1值,但随着外来人口率与新型小城镇之间呈耦合协调发展趋势,这种数值差逐渐拉小,直到2014年u1值开始稍微大于u2值,说明在新型小城镇协调发展过程,新型小城镇的发展更能促进自身的协调性发展,而外来人口率的协调性更依赖于新型小城镇的协调性。

3.2 人口城镇化与新型小城镇发展的协调性结果

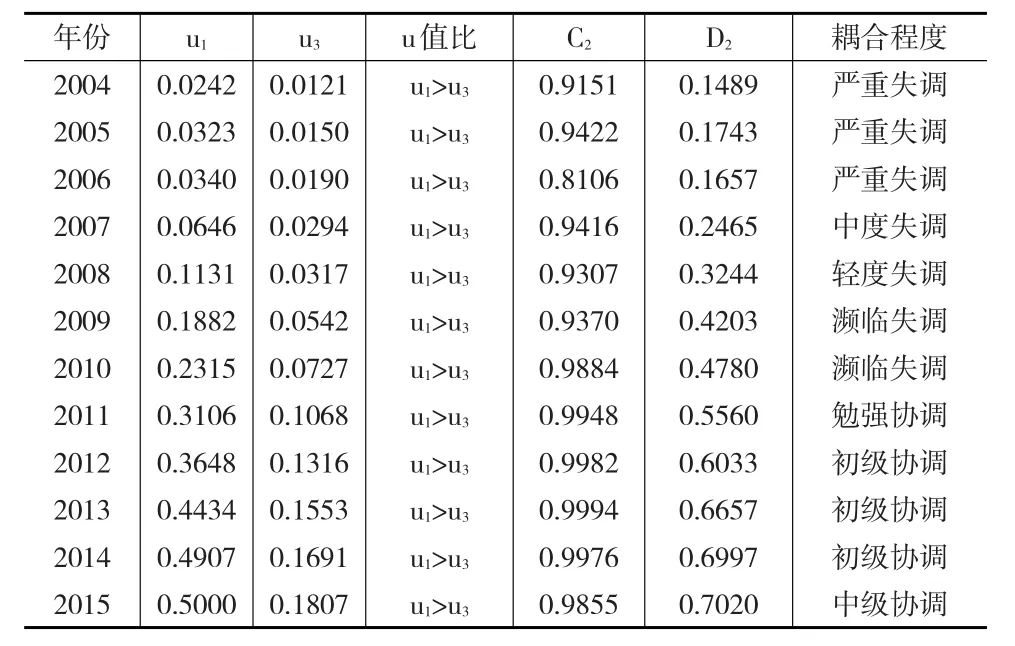

将数据输入模型,得到甘肃省2004—2015年人口城镇化与新型小城镇间的耦合协调结果,并对其进行分类,其结果见表4。

表4 人口城镇化与新型小城镇发展历年耦合协调度结果

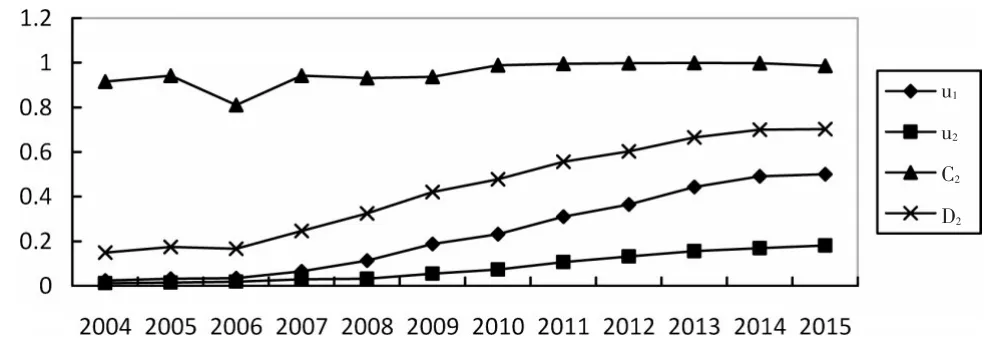

作为西北地区的新型小城镇发展明显滞后于西南地区,2015年甘肃新型小城镇发展综合水平u1值为0.5000,相对贵州2014年的0.8936还存在一定的差距。但不可否认从2004—2015年甘肃新型小城镇发展综合水平u1值由0.0242提升至0.5000,上升近20倍,并呈逐年递增状态,说明近10年西北地区的新型小城镇发展进程较快,且较健康。其中原因可能是大量农村人口进入小城镇,非农业人口不断增加,小城镇体量扩展。人口城镇化方面,2004年u3值为0.0121,2015年u3值为0.1807,提升了15倍左右,并且趋势与新型小城镇发展一样呈逐年递增状态。由于人口城镇化趋势与新型小城镇发展趋势相同,并且人口城镇化作为新型小城镇发展的主要因素,导致两者长期处于重度耦合状态,在2004年C2值就高达0.9151,除2006年C2值低于0.9外,其他年份保持较高水平,甚至在2011年、2012年、2013年、2014年C2值都保持在0.99以上,这种耦合水平在其他新型小城镇发展因素中很难出现。为更好的体现上述趋势,特制定人口城镇化与新型小城镇发展之间耦合协调度历年变化趋势图,见图2。

图2 人口城镇化与新型小城镇发展之间耦合协调度历年变化趋势

尽管两者的耦合水平较高,但两者的协调性并不高,由图2可知,C2趋势线长期保持在高位,但协调性D2值的趋势线则保持在低位。从表4中可以看出来,2010年前D2值处于0.5以下,属于失调状态。到2011年起人口城镇化与新型小城镇之间开始进入协调发展阶段,并且这种协调性逐年提高。尽管目前人口城镇化与新型小城镇之间未达到优质协调发展,但从数据趋势可以预测未来一段时间人口城镇化与新型小城镇之间将实现优质协调。

3.3 现代服务业与新型小城镇发展的协调性结果

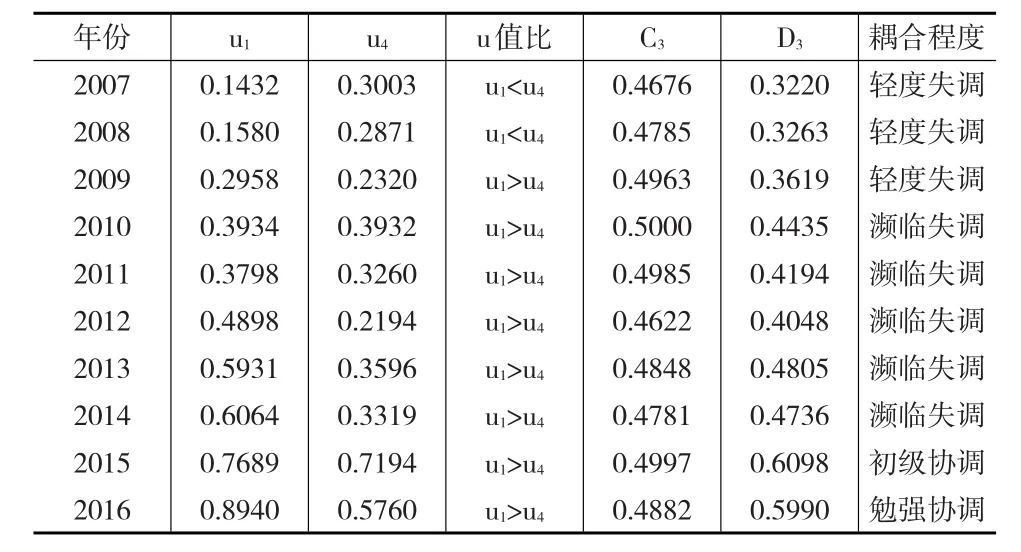

依据年份数据的不同,按表2中现代服务业和新型小城镇发展各指标的权重比,利用公式(8)计算出u1和u4,再根据公式(7)计算出安徽省现代服务业和新型小城镇发展的C3和D3值,其结果见表5。

表5 现代服务业与新型小城镇发展历年耦合协调度结果

从表5中u1值可以看出,2007年后新型小城镇发展较为落后,但总体趋势呈上升状态,并且这种趋势提升较为明显,u1值10年间迅速从0.1432提升至0.8940,近10年间新型小城镇的综合发展水平已得到质的提升。与新型小城镇发展飞速提升趋势不同的是现代服务业综合发展水平则呈波动上升趋势,从u4值来看,2007年u4值为0.3003,到2016年u4值为0.576,提升1.9倍左右。但从过程来看,u4值2007年为0.3003,而2008年u4值下降到0.2871,直到2010年又提升到0.3932,之后一直处于这种波动上升态势。可见现代服务业发展水平波动较大,需要更多的政策刺激其发展。尽管现代服务业与新型小城镇发展过程不相同,但由于两者同处于较低发展水平,现代服务业与新型小城镇发展近10年间一直处于中度耦合状态,这一点从C3值看出,2007年C3值为0.4676,到2016年C3值为0.4882,波动几乎可忽略不计。长期保持这种中度耦合状态具有双面性,优点是现代服务业和新型小城镇发展之间可以长期保持理性的共同促进、共同发展关系,缺点则是这种共同促进、共同发展关系显著性较差,任意一方的快速发展并不能迅速带动对方发展步伐,即两者之间的协调性并不显著。2007年现代服务业与新型小城镇发展间的协调性D3值为0.3220,到2016年D3值上升为0.5990,增长了1.8倍,呈现上升趋势,但是D3值提升并未改变现代服务业与新型小城镇发展长期处于失调发展局面。从u值比来看,即使2009年u1值超过u4值,但现代服务业与新型小城镇发展的协调性仍然为前期的轻度失调状态,进一步佐证现代服务业与新型小城镇发展之间的协调性并不显著。

4 结论

耦合协调函数能够有效的量化新型小城镇、外来人口率、人口城镇化及现代服务业四者之间耦合协调度,以量化后的数据划分区间,分别判断外来人口率、人口城镇化、现代服务业与新型小城镇之间的耦合趋势、协调状态及耦合协调度的变化。在此基础上,本文得出如下结论:

(1)外来人口率与新型小城镇发展的耦合协调度总体上呈逐年上升趋势,协调度越来越高,由前期的不协调耦合关系逐步发展至当前初级协调关系。但在新型小城镇协调发展过程中,新型小城镇的发展能促进自身的协调性发展,而外来人口率的协调性则依赖于新型小城镇发展,加快新型小城镇建设能够直接促进外来人口率的发展。

(2)近10年西北地区的新型小城镇发展进程较快,且较健康。人口城镇化的趋势与新型小城镇发展上升趋势相同,并且两者之间长期保持重度耦合状态,这种重度耦合水平在其他新型小城镇发展因素中很难出现。尽管人口城镇化和新型小城镇的耦合水平较高,但两者的协调性并不高,目前仅为初级协调,庆幸的是两者协调性数据趋势较好,可以预测未来一段时间人口城镇化与新型小城镇之间将实现优质协调。

(3)现代服务业综合发展水平并未与新型小城镇发展一样呈逐年递增趋势,而是处于波动上升趋势且波动较大,两者之间的耦合状态也长期保持中度,这种长期中度耦合状态具有双面性,优点是现代服务业和新型小城镇发展之间可以长期保持理性的共同促进、共同发展关系,缺点则是这种共同促进、共同发展关系显著性较差,导致两者之间的协调性并不显著。

[1] Mullins P.Tourism Urbanization[J].International Journal of Urban&Regional Research,1991,15(3).

[2] Chang T C,Milne S,Fallon D,et al.Urban Heritage Tourism:The Glob⁃al-local Nexus[J].Annals of Tourism Research,1996,23(2).

[3] Burak S,Dog A E,Gaziog L C.Impact of Urbanization and Tourism on Coastal Environment[J].Ocean&Coastal Management,2004,47(10).

[4] Safavi H P.The Process Of Urbanization and Its Implications for Tour⁃ism Sector-A Sustainability Approach:The Case Of Famagusta/TRNC[D].Famagusta:Eastern Mediterranean University,2012.

[5] 邓金钱,何爱平.城镇化、地方财政支出规模与城乡收入差距——基于面板门槛模型的实证检验[J].管理学刊,2016,(2).

[6] 朱竑,贾莲莲.基于旅游“城市化”背景下的城市“旅游化”——桂林案例[J].经济地理,2006,(1).

[7] 赵丽平,李邦熹,王雅鹏,何可.城镇化与粮食生产水土资源的时空耦合协调[J].经济地理,2016,(10).

[8] 程长明,陈学云.新型城镇化与现代服务业耦合协调发展研究[J].萍乡学院学报,2017,(2).

[9] 曾小春,钟世和.我国新型城镇化建设资金供需矛盾及解决对策[J].管理学刊,2017,(2).

[10] 马璇,苏晓光.旅游业对新型城镇化建设的促进作用[J].中外企业家,2013,(14).

[11] 吴士健,孙专专,刘新民.知识治理、组织学习影响组织创造力的多重中介效应研究[J].中国软科学,2017,(6).

[12] 曹文莉,张小林,潘义勇,张春梅.发达地区人口、土地与经济城镇化协调发展度研究[J].中国人口·资源与环境,2012,(2).

[13] 李国平.我国工业化与城镇化的协调关系分析与评估[J].地域研究与开发,2008,(5).

[14] 唐保庆,宣烨.“三元”城镇化对服务业增长的影响[J].数量经济技术经济研究,2016,(6).

[15] 阳宁东.“红”+“绿”:川东北地区新型城镇化的旅游发展模式探讨[C].四川:中青年专家学术大会,2013.

——黔南示范小城镇集锦(之三)

——黔南示范小城镇集锦(之一)