软件操作类微课中字幕配置对学习效果影响的实验研究

曹贤中 童三红 徐顺 马慧

摘 要 采用实验研究方法,探索微课中字幕(分同步字幕和概括字幕两种)与屏幕操作和解说的不同组合对学习效果的影响,为微课设计与制作提供基础性理论依据和可操作的策略参考。

关键词 微课;软件操作类微课;学习效果;字幕;学习心理;PowerPoint

中图分类号:G652 文献标识码:B

文章编号:1671-489X(2018)18-0041-04

1 引言

微课以其短小精悍、针对性强、重难点突出等优势适应了广大学习者的学习需求,受到广泛关注。软件操作类微课是用抓屏软件将计算机屏幕上的操作实况录制下来进行加工处理而成,是针对特定的知识点详述操作步骤的微课。软件操作类微课以操作演练为主,注重实际应用,在各级各类学校信息技术课程教学、行业培训等方面应用广泛。它既可以作为正式学习的辅助教学资源,又可以作为非正式学习的自主学习资源,有着巨大的发展潜力和应用前景,因此,探讨此类微课设计与制作规律具有十分重要的现实意义。

目前,研究者对微课的研究主要集中在微课在各类课程中的应用、微课的教学设计以及微课制作工具应用等方面[1],而从学习心理的角度采用实证的方式探讨微课信息呈现方式的研究较为鲜见。从学习心理角度探索微课的信息呈现规律是一项较为基础性课题,对于增强微课学习效果有重要意义。

软件操作类微课主要信息表达元素有屏幕操作画面、解说以及字幕三种,“屏幕操作+解说”的组合是通常做法,但人们对字幕与屏幕操作和解说如何搭配则关注较少,微课视频中是配置与解说和画面操作同步字幕,还是概括性字幕,或是不配置字幕?这些不同配置对学习效果有什么影响?本研究采用随机化实验组和控制组前后测实验设计,让实验被试使用字幕与屏幕操作和解说不同搭配的微课进行学习,探讨各种搭配方式对学习效果的影响,为微课设计与制作提供基础性理论依据和可操作的策略参考。

2 实验研究的理论依据

双重编码理论 佩维奥(A.Pavio)认为人的大脑中包含言语系统与非言语系统(表象系统),两个系统独立但又相互联系:言语系统主要处理言语方面的信息,文本和讲述这类信息都能被言语系统所接收;而非言语系统则主要处理加工一些非言语的画面信息,进而形成事物的心理表象。言语和非言语信息是彼此联系的,当两者在时空上保持一致时,会形成相互的表征链接,从而增强学习效果,优化学习者信息提取路径[2]。

认知负荷理论 认知负荷理论认为个体的认知总量一般来说是有限的,在学习过程中如果所需的认知资源总量超过个体所提供的总量,就会导致认知负荷超载,学习就会陷入困境。认知负荷分为内在认知负荷、外在认知负荷以及关联认知负荷三类。

1)内在认知负荷是由知识本身的复杂程度决定的,由学习材料包含的概念或元素的数量、概念或元素间的相互关系以及学习者原有的知识水平所决定的[3]。

2)外在认知负荷取决于学习材料信息的呈现方式,理想的教学媒体、教学策略设计会减少外在认知负荷,反之则会增加外在认知负荷。

3)关联认知负荷是由教学所带来的心理负荷,指与促进图式构建和图式自动化过程相关的负荷。它通常与学习者自身的动机和兴趣有关,增加它,有助于增强学习效果。

3 实验设计与实施

实验研究目的与假设

1)实验研究目的。人们对于微课的应用、教学过程设计以及制作工具等方面进行了广泛讨论,还未见有对微课尤其是软件操作类微课的信息呈现方式的研究。软件操作类微课信息呈现元素主要有演示画面、字幕和解说三种,本研究通过设计随机组间教育实验探讨三种信息呈现元素的不同组合对于学习效果的影响,为微课设计与制作提供基于学习心理的基础性理论依据和可操作的实践参考。

2)基本假设。实验研究的基本假设有三方面:

①软件操作类微课中字幕与屏幕操作画面和解说的不同组合对学习效果会产生不同影响,优化组合能增强学习效果;

②“屏幕操作+解说”组合的学习效果优于“屏幕操作+解说+同步字幕”组合;

③“屏幕操作+解说+概括性字幕”组合优于“画面演示+解说”组合。

研究对象与方法

1)研究对象。本研究在黄冈市S中学初二年级三个班上进行,将三个班随机确定为对照班、实验1班、实验2班,三班人数均为42人。

2)测量方法。使用的材料包括自编试卷“PowerPoint动画制作”等(实验为期四周,实验进行多次,以下实验数据以“PowerPoint动画制作”为例),实践测试则提供实验素材,做成符合要求的作品。

3)时间安排。实验与课程教学同步进行,尽可能让实验在自然状态下完成,每课实验的知识前测安排在新授之前进行,后测安排在每一个知识单元学习完后当堂进行。前测只进行知识测试,不进行实践测试。知识测试每个班级约在10分钟内完成,实践作业测试约15分钟内完成。实践测试既满足了教育实验的需要,又可促进学生对所学知识的巩固提高。

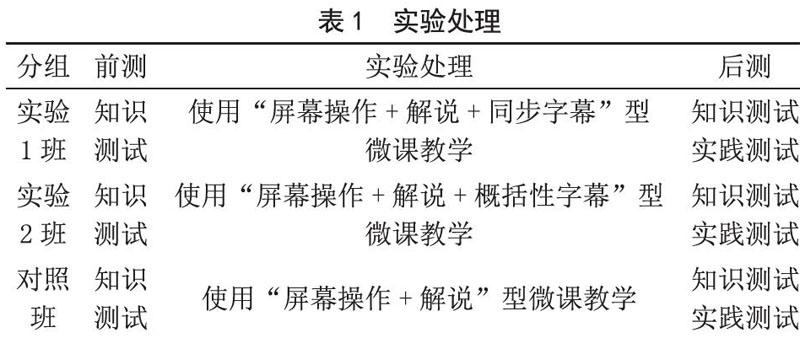

实验处理 本研究采用随机化实验组和控制组前后测等实验设计,实验处理详见表1。教育实验前,对学生进行初步调查,发现学生关于PowerPoint动画制作在小学阶段有一定的了解,但具体实践操作基本不会。因此,对于基础知识进行前测和后测,而实践作业测试则只进行后测。

变量

1)自变量及水平:微课中字幕信息呈现方式。软件操作类微课中屏幕操作是主体,但解说和字幕可以促进学生理解操作原理和步骤。实验中信息呈现方式确定为三种水平,即“屏幕操作+解說+同步字幕”“屏幕操作+解说+概括字幕”“屏幕操作+解说”。

2)因变量:知识测试成绩、实践测试成绩。

3)无关变量的控制:

①合理確定实验班和控制班,保证实验班与控制班学生的信息技术学业成绩、学习起点能力水平大致对等;

②组织教学时,如果学生观看多次,学习效果也会较好,实验时应控制微课观看次数,避免对实验结果的干扰;

③控制影响实验效果的其他因素,不对实验教师、学生和家长刻意宣扬实验的目的,不人为制造实验班和控制班在实验前后的竞赛气氛,保证学生在实验过程中做到情绪稳定,实验教师保持心态平和。

实验微课案例:PowerPoint动画效果设置 在前面的学习中,学生已初步掌握在PowerPoint中输入文本、插入图片剪贴画、插入文本框等基础操作,并且学会了用Power-

Point来制作简单的多媒体作品。PowerPoint动画效果设置是原有基础的一次提高,动画效果设置是PowerPoint软件应用的一个亮点,是PowerPoint的重要功能,具有较高的实用价值,该内容在本单元占有非常重要的地位。

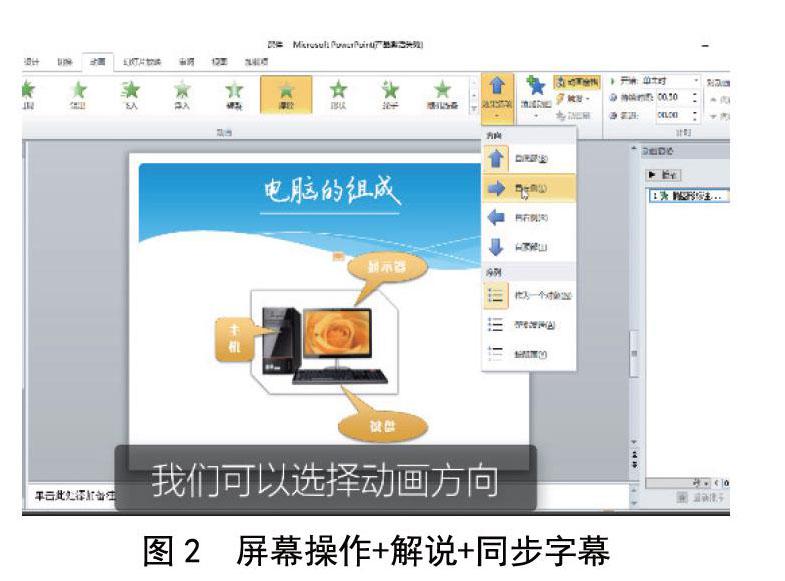

针对这一教学内容,设计并用Camtasia Studio 9.0制作三个微课视频。以“电脑的构成”为例,介绍“电脑的构成”时需要分步演示,所以需要设置合适的动画类型、动画方向、计时属性等。“解说+屏幕操作”组合的微课效果如图1所示,“解说+屏幕操作+同步字幕”组合的微课效果如图2所示。

屏幕操作时,在适当的位置就近配置强调字幕,一小节结束时配置小结字幕,效果如图3、图4所示。

4 实验结果与分析

实验班与对照班基础知识前后测得分比较 对实验数据运用SPSS 18.0进行统计分析,实验1班与对照班知识测试得分前后测比较如表2所示。用知识测试小试卷对实验1班与对照班进行前测,两班得分无明显差异(P>0.05)。经微课学习后进行后测,虽然对照班平均分略高于实验1班,但测试得分仍然无明显差异(P>0.05)。

实验2班与对照班知识测试得分前后测比较如表3所示。实验2班与对照班知识前测得分无明显差异(P>0.05)。实际上,T检验表明,实验1班和实验2班知识前测也无明显差异(Sig.=0.927),而实验2班的知识后测得分要优于对照班,且差异达到显著性水平(P<0.05)。

实验班与对照班实践测试成绩比较 实验1班和对照班实践测试成绩比较如表4所示。实践测试要求学生利用提供的实验素材做成符合要求的作品。表4表明,实践测试成绩对照班优于实验1班,且差异比较明显(P<0.05)。多次实验结果都是对照班优于实验1班。

实验2班和对照班实践测试成绩比较如表5所示。表5表明,实践测试成绩实验2班优于对照班,且差异比较明显(P<0.05)。

5 研究结论及启示

根据本实验结果,得出如下结论及启示。

1)有解说的软件操作类微课中同步字幕对知识的学习影响不大,但对操作技能的习得会产生不利影响。针对此结果,对学生进行访谈,学生反映在使用同步字幕微课时,视线常常会下意识地被处在屏幕下方的同步字幕干扰,从而常常会错过关键操作,影响学习效果。当微课的解说声音不清晰,有噪音或者普通话不标准时,学生视线更会主动搜索同步字幕来补偿声音信息的不足,也会影响学习效果。

这一结论的启示有两点。

①微课画面设计信息冗余(如本实验中的同步字幕)会增加外在认知负荷,从而对操作技能学习产生不利影响,要求画面设计简洁明了。

②微课设计要重视画面设计,但更要注重认知负荷的通道间均衡,即不能让某一感官通道“应接不暇”,满负荷运行,而让另一通道闲置或出现障碍。因此,微课解说配音一定要清晰。同时,除了均衡运用视觉通道、感觉通道外,还可增加人机交互调动触觉,通过模拟软件操作让学习者参与其中,如输入一些参数等,这样可更进一步增强学习效果。

2)软件操作类微课中概括性字幕有利于操作技能和知识的学习。概括性字幕包括起强调作用的字幕、起先行组织者作用的字幕以及小结字幕等,微课既要充分发挥形象直观的视频画面的作用,也要利用概括性字幕进行适当的抽象。概括性字幕将概念等理论知识进行强调和小结,知识的组织化程度高于同步字幕微课和没有字幕的微课,实验2班的知识测验成绩、实践测试成绩均优于对照班印证了这一点。这一结论的启示有三点。

①软件操作类微课设计要充分运用学习的“双重编码”特征和教育信息传播的“抽象层次原理”[4],画面设计既要有屏幕操作的“表象”,又要有概括性字幕的“语义”;既要有屏幕操作的“具体”,又要有概括性字幕的“抽象”,在“表象”和“语义”、“抽象”和“具体”之间灵活转换。

②概括性字幕的配置在时间和空间上都要与屏幕操作画面尽可能接近。如图3所示,强调字幕“设置动画方向”与鼠标的操作是靠近的。实验过程中发现,强调字幕与鼠标操作在空间上越接近,效果越好,但强调字幕不要重复解说词。微课视频是时序媒体,画面随时间不断变换,但概括性字幕在时间上与讲解的内容画面也要接近。如图4所示,讲解完动画设置步骤后,就在操作画面上直接打出小结字幕,字幕背景设置成半透明,而不是在另一个单独画面打出小结字幕。学习者在加工小结字幕信息的同时,可以将背景中的操作画面作为加工文本信息的视觉线索,从而提升信息加工效率。

③应充分利用概括性字幕将软件操作技能和操作技能背后的规则、基本概念等理论性知识结合起来讲解。背后是操作规则和基本概念,操作技能对操作规则和概念具有高度依附性。软件操作类微课不能只重视操作演示而忽视概念和规则的讲解,从而避免学习者囫囵吞枣式地机械记忆一些操作步骤,否则只能“依葫芦画瓢”,而不能举一反三。

3)软件操作类微课中无论配置同步字幕,还是配置概括字幕,或是不配置字幕,对有经验的学习者的影响并不明显。实验中,实验1班和对照班中少数有PowerPoint制作经验的学习者知识测试得分和实践测试得分都比较高,他们自己也称有无字幕甚至有无解说都无关紧要,这主要是因为有经验的学习者可以利用已有的知识结构来补偿媒体呈现的不足[5]。因此,设计软件操作类微课时重视个性化设计将是一个重要的发展方向。

参考文献

[1]黄慕雄.微课、慕课建设应用热潮对教育技术学专业人才培养的机遇与挑战[J].电化教育研究,2016(7):14-18.

[2]皮连生.教育心理学[M].上海:上海教育出版社,2011:88.

[3]刘儒德,赵妍,柴松针,等.多媒体学习的认知机制[J].北京师范大学学报:社会科学版,2007(5):22-27.

[4]陈琳.现代教育技术[M].北京:高等教育出版社,2006:17.

[5]Mayer R. Moreno R. Nine Ways to Reduce Cognitive Load in Multimedia Learning[J].Educational Psycholo-gist,2003,38(1):43-52.