基于变刚度的车辆悬架动力学分析

祝学亮,侯致武,柴荣军

(延安大学 西安创新学院, 西安 710100)

悬架对汽车的乘坐舒适性、操纵稳定性及行驶平顺性等影响较大。提高悬架性能,对提高车辆的乘坐舒适性等性能具有较高的理论研究和工程价值。因此,汽车设计人员非常关注汽车悬架的理论研究,大量使用变刚度悬架,以此来改善汽车行驶平顺性。[1]而变刚度悬架控制系统是一个复杂的非线性系统,因此借助线性控制策略来研究汽车模型会受到很大的限制。[2]本文通过对车辆悬架组合弹簧进行等效线性化处理,并基于1/4变刚度车辆悬架模型对其进行动力学分析。

一、组合弹簧模型建立及等效刚度计算

(一)变刚度组合弹簧特性及工作原理

越来越多的高级轿车开始使用变刚度弹簧,因为变刚度弹簧可以很好地改善车辆的使用性能。变刚度弹簧属于非线性弹簧,没有固定频率,因此可以避免汽车在外界激励作用下产生共振的风险。[3]

在研究变刚度弹簧悬架时,一般把变刚度组合弹簧简化成单自由度组合弹簧进行研究,其等效过程如图1所示。[4]

图1 变刚度弹簧等效成单自由度组合弹簧示意图

变刚度组合弹簧的工作原理为:路面上的振动通过车轮传给悬架,然后再通过悬架传递给簧载质量,使簧载质量偏离平衡位置,在这种情况下,振动会对簧载质量造成破坏,乘客也会因此感到不舒服,并且也会使车辆零部件磨损。[5]当外部激励产生时,汽车根据实际情况采用相对应的控制策略对其进行控制。控制力发生器会产生一个控制力从而使驱动力滑块在相应的滑槽内移动,这样就可以改变悬架弹簧的刚度,改善悬架性能,提高车辆的乘坐舒适性等性能。[6]

(二)变刚度组合弹簧的等效刚度计算及线性化处理

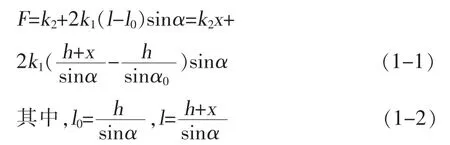

1.数学模型的建立。通过分析变刚度组合弹簧的物理模型(如图1a所示)建立相应的数学模型。分析变刚度组合弹簧的物理模型,由虎克定律得弹簧的力学方程:

等效弹簧刚度为ke,在同样的垂直位移x作用下,等效弹簧产生的力与组合弹簧产生的力相等。[4]等效弹簧的力学表达式:

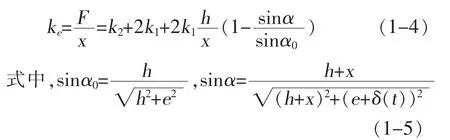

2.等效刚度计算及线性化处理。由式(1-1)、(1-3)得非线性等效刚度表达式为:

将式(1-5)带入式(1-4),等效刚度表达式为:

将式(1-7)带入式(1-6),化简ke:

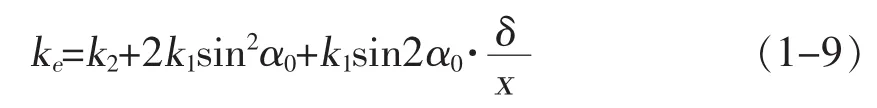

将(1-7)式中的x进行泰勒级数展开,并进行一系列推导得出等效刚度线性化处理的一般表达式:

二、1/4车体模型动力学分析

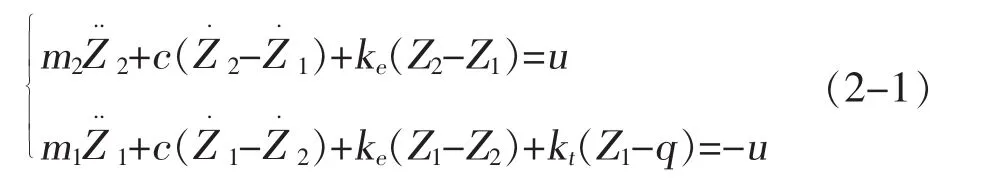

分析悬架性能的前提是如何建立一个可行的悬架力学模型。由于悬架受力复杂,为了便于分析,通常建立等效而可行的简化模型。常用的简化模型有二自由度的1/4车体模型,四自由度的1/2车体侧倾、俯仰模型以及七自由度整车模型。本文主要讨论二自由度的1/4车体模型。[7]

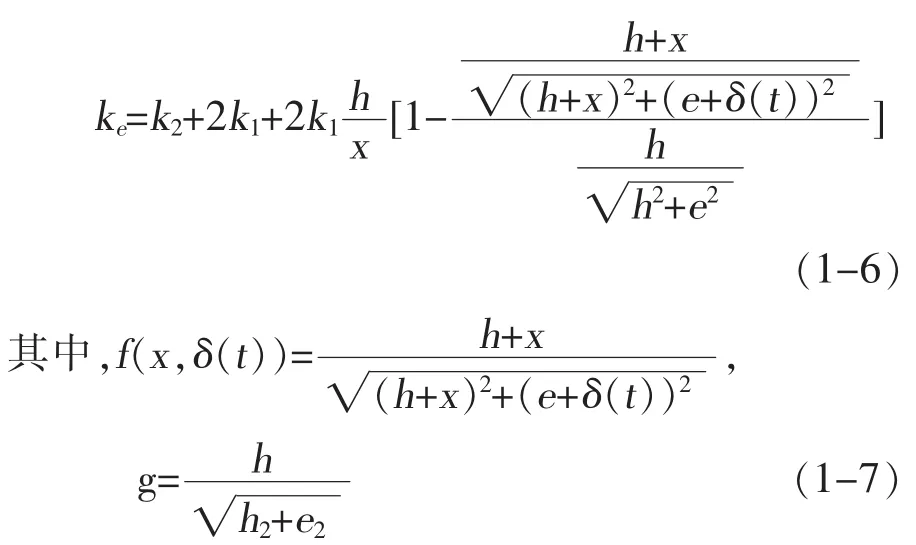

图2所示为1/4车体的力学模型,由牛顿第二定律可得运动方程:

式中,m2为1/4车体质量;m1为非簧载质量;c为从动悬架阻尼系数;ke为悬架等效刚度系数;kt为轮胎刚度系数;Z2为车体位移;Z1为非簧载质量位移;q为地面的扰动输入;u为控制力(可以是主动悬架或半主动悬架的作用力,从动悬架u=0)。[8]

图2 二自由度的1/4车体模型

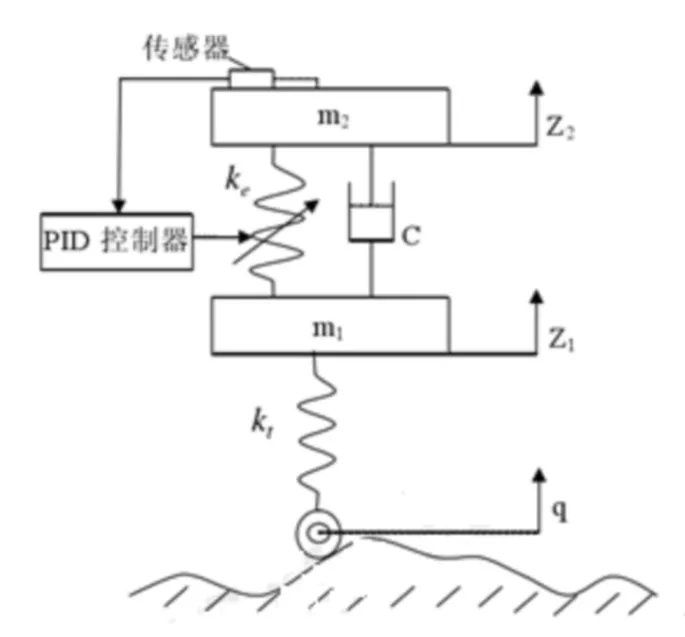

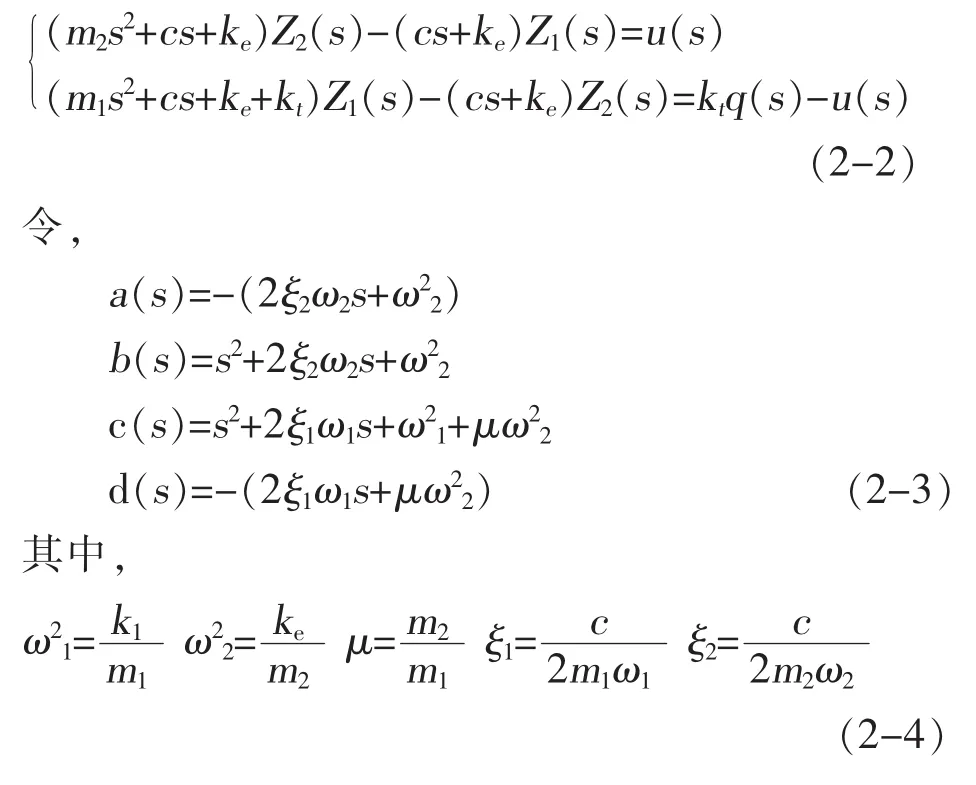

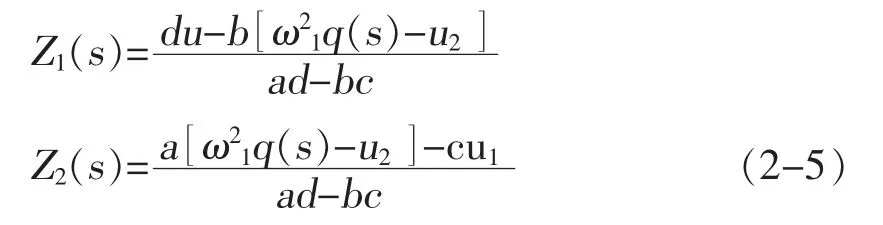

令(2-1)式的初始条件为零,通过拉氏变换得

那么,通过一系列化简得出:[9]

三、结论

通过动力学分析可得:①悬架的缓冲隔振效果可以用外界激励引起的车体垂直位移来反映,悬架的传递特性与控制规律有关。②路面激励引起车体的振动,产生垂直加速度,影响悬架乃至整车的平顺性。③悬架的动挠度对汽车悬架的结构尺寸影响较大,所以悬架的动挠度只能在给定的范围内变化;否则,如果悬架的动挠度超出一定范围,就会破坏悬架的平顺性,同时会缩短悬架的使用寿命。[10]④变刚度悬架弹簧具有轻量化、变刚度和大行程等技术特点,采用变刚度弹簧的车辆悬架可大幅提高汽车的行驶平顺性等性能。

[1]王长新.某轻型客车变刚度悬架系统的优化、调校与试验研究[D].长春:吉林大学,2015.

[2]范方强,潘公宇.变刚度和阻尼半主动悬架的模糊控制研究[J].重庆交通大学学报,2012(3):482-485.

[3]Yanqing Liu,Matsuhisa H,Utsuno H.Semi-active vibration isolation system with variable stiffness and damping control[J].Journal of Sound and Vibration,2008(1/2):16-28.

[4]李徐东.汽车悬架非线性振动特性分析[D].天津:天津大学,2008.

[5]程美娥.汽车变刚度悬架的动力特性[D].重庆:重庆理工大学,2015.

[6]蔡萌,顾亮.车辆悬架减振优化设计方法仿真[J].计算机仿真,2014(11):142-145.

[7]刘静.四分之一车辆悬架系统的动力学仿真分析[J].拖拉机与农用运输车,2015(2):31-34.

[8]夏爽.基于四分之一悬架模型与整车虚拟样机的主动悬架控制系统仿真研究[D].沈阳:东北大学,2008.

[9]M.Eltantawie.Decentralized neuro-fuzzy control for half car with semi-active suspension system[J].International Journal of Automotive Technology,2012(3):92-94.

[10]孙晋厚,索双富,肖丽英.车辆悬架主动控制系统发展现状和趋势[J].机械设计与制造,2007(10):198-199.