基于化学核心素养的教学设计

黄昱璇 许燕红 陆小倩

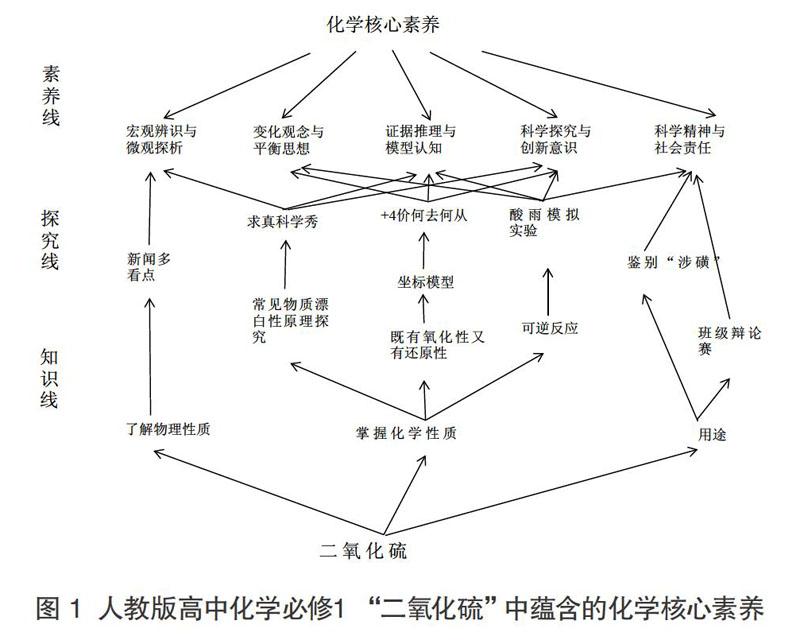

【摘 要】本文以二氧化硫为例讲解教学设计的具体做法,围绕知识线、探究线、素养线三条主线,通过酸雨模拟实验、S 的 +4 价何去何从、小小质检员等环节将知识点与化学核心素养紧密联系起来,以培养学生的化学核心素养。

【关键词】二氧化硫 教学设计 化学核心素养

【中图分类号】G 【文獻标识码】A

【文章编号】0450-9889(2018)11B-0089-03

知识素养不仅是单个知识点的累积,它是通过训练和实践获得的在后天教育和学习活动环节中得以发展的一种修养。学科素养是学生应具备的,能够适应终身发展和社会发展需要的必备品格和关键能力。其中化学核心素养包括宏观辨识与微观探析、变化观念与平衡思想、证据推理与模型认知、科学探究与创新意识、科学精神与社会责任五个方面。为了更好地在课堂上提升学生的核心素养,我们需要认真研读教材,挖掘知识点所蕴含的核心素养,把这些素养与具体的知识点紧密联系起来,然后根据知识的特点,设计相应的学生实践活动,让学生在亲身体验中逐渐获得相应的核心素养。下面以讲授二氧化硫为例,谈一谈基于核心素养培养的课堂教学设计。

一、深入分析教材内容,明确核心素养

“二氧化硫”位于人教版高中化学必修 1 《第四章 非金属及其化合物》的第二节,本节课的目标是使学生了解 SO2 的物理性质和用途,掌握 SO2 的化学性质,懂得 SO2 是主要的大气污染物之一。通过深入分析教材内容,挖掘知识点蕴含的核心素养,通过不同的实践活动来培养核心素养。

(一)宏观辨识与微观探析

中学化学是结合宏观物质的现象、状态等,对具体事物进行微观性认识,并以化学语言的形式表达出来。在课堂教学中,通过具体的知识点培养核心素养。例如,在“求真科学秀”中探究常见物质的漂白性原理,结合实验现象,根据证据推理,将宏观的表象与微观的化学机理联系起来,得出二氧化硫具有漂白性的结论,最后用化学方程式表示。

(二)变化观念与平衡思想

化学是研究物质变化的学科,化学反应是物质之间发生的反应,任何化学反应都遵循质量守恒和能量守恒。本节内容涉及的化学反应也不例外,例如,根据硫元素的坐标模型,反应中虽然硫元素的化合价发生了改变,也就是说,硫元素的外层电子发生了转移,但整个氧化还原反应过程中的电子总数是相等的,得失电子是守恒的。

(三)证据推理与模型认知

化学学科是以实验为基础的,很多化学知识通过实验获得丰富的感性认识,经过分析现象,推理得到相应的结论。在这个过程中,只有在真实现象的基础上才能推断出合理的结论。例如“求真科学秀”中观察到瓶中花朵颜色的变化,结合相关知识得出 SO2 具有漂白性的结论。

(四)科学探究与创新求真意识

化学实验探究既有助于学生更好地理解化学知识,又有助于提升学生的探究能力和创新意识。在二氧化硫的教学内容中,漂白性、氧化还原性、酸雨的形成等都可以通过实验,使学生从实验中理解这些成因和现象,促使学生建构知识框架。比如酸雨的形成,可以让学生分小组讨论,合作设计实验方案并进行实验验证,培养学生的创新与求真意识。

(五)科学精神与社会责任

化学学习的价值体现主要是树立科学精神,担负社会责任。本节课学生通过酸雨模拟实验,观察到二氧化硫对大气的污染,增强环保意识;了解食品中二氧化硫超标的危害,学会检验市场上购买的食材是否“涉磺”,培养严谨求实的科学精神;通过班级辩论赛讨论“二氧化硫的功与过”,强化社会责任感。

总的来说,我们把本节内容设计成 3 条教学主线,其中,以知识线、探究线为明线,以五大化学核心素养为支撑的素养线为暗线。

二、精心设置学生活动,落实核心素养

根据知识的特点,结合前面的分析,将核心知识设计成各种实践活动,使知识点在探究学习中得以体现,学生的化学核心素养在活动环节中获得发展。

环节一:新闻多看点—— 结合现实问题,探究微观本质

【新闻视频播放】环保烟花唱主角,无硫低噪少污染。

【教师】引导学生回忆逢年过节燃放烟花爆竹时最深的感受是什么?并提出问题,新闻中提及的硫来自哪里?它在空气中燃烧后生成什么?你从中获取的 SO2 具有哪些物理性质?

【学生】结合教材 P 90 相关内容,归纳出 SO2 的物理性质:无色、有刺激性气味,密度比空气大,容易液化,易溶于水。

设计意图:基于真实情境,引用生活实例,激发学生的学习兴趣。在引导学生关注环保问题,整合 SO2 的物理性质的同时,培养学生收集和分析信息的素养。

环节二:酸雨模拟实验—— 重视变化证据,突出创新意识

【提问】在初中,我们曾初步认识了酸雨,还记得酸雨是如何定义的?

【学生】某些工厂排放的酸性气体未经处理而排放到空气中,导致降雨酸性增强,pH<5.6 的降雨称为酸雨。

【实验探究】模拟酸雨实验

上节课的课后作业让同学们分组讨论如何设计实验模拟酸雨,现在每组派一名同学上台汇报。学生对各实验设计进行评价并给出建议。在老师的指导下优化可行办法,得出最终方案(如图 1 所示)。在矿泉水瓶中,内置植物,并事先盛满了 SO2,往装置中喷洒蒸馏水形成“雨”。观察到矿泉水瓶形态发生变化,请学生思考矿泉水瓶变化的原因,并猜想装置中的“雨水”是否为酸雨?如何检测?

【学生】认真观察实验,指出矿泉水瓶随着“雨水”的形成逐渐变瘪,由 SO2 易溶于水的物理性质分析瓶内压强减小而使矿泉水瓶在大气压力作用下变瘪(如图 2 所示)。猜想瓶中“雨水”可能为“酸雨”,用提供的玻璃棒、pH 试纸、表面皿等仪器和药品,检测并观察到 pH 试纸显红色,pH 为 4~5,得出瓶中“雨水”为“酸雨”的结论。

【教师】刚刚下的这一场“酸雨”实质上是 SO2 与水作用,生成了一种叫作亚硫酸(H2SO3)的物质,而 H2SO3 不稳定又分解为 SO2 和 H2O。这样的反应,称为可逆反应。

【讲述】可逆反应的概念:在相同条件下,既能向正反应方向进行,同时又能向逆反应方向进行的反应。可逆反应要用“ ”表示。

【教师】引导学生写出化学方程式:

SO2 + H2O H2SO3

设计意图:通过小组合作,增强学生解决问题的综合能力。在探究如何更好地展示酸雨现象的实验过程中,培养实验设计能力,提升创新意识,强化社会责任感。根据宏观实验现象进行推理,引导学生探究微观本质,获得内在机理。

环节三:求真科学秀—— 凸显学科特色,探究漂白原理

【讲述】根据 pH 试纸检测结果,我们可以判定刚刚下的这一场“雨”是酸雨。那么自然界中的植物经受酸雨后会受到怎样的直接危害呢?之前,我们瓶中的花朵是生机勃勃的,颜色鲜艳。现在我们再来看看装置中的植物变化。

【学生】看到瓶中植物的花朵较“雨”前没有那么活力,颜色也变得浅淡了。

【教师】“七月雨水”把花伤。酸雨使得瓶中植物残败,渐渐失去活力。为何瓶中的花朵颜色变淡了呢?

【指导阅读】请同学们阅读教材 P90 实验 4-7 的相关内容,然后推断可能的原因是什么?

【学生】根据 SO2 具有漂白性,能使品红溶液褪色的性质,可猜测矿泉水瓶中花朵颜色变淡是 SO2 的漂白性所致。

【提问】我们之前学习过的物质中有哪些可以漂白的?它们与 SO2 的漂白性原理一样吗?请你利用 SO2 的水溶液以及实验桌上其他药品、仪器进行探究,比较常见漂白性物质的漂白原理。

【学生】常见具有漂白性的物质有:双氧水(过氧化氢)、漂白粉、氯水、活性炭等。针对现有药品和教材实验 4-7 的启发,同学们分组讨论、合作。

【教师】通过比较,我们知道了 SO2 的漂白性原理与其他常见的漂白物质漂白原理不同。

设计意图:通过“雨”前后瓶中花朵颜色变化的对比实验,引导学生探究 SO2 的漂白性及其原理;通过设计实验对比,了解不同物质的漂白现象,从宏观证据出发,认识漂白的现象差别,再从本质上深化对常见物质漂白性原理的认识,加深对新旧知识的理解。通过化学实验,理解 SO2 漂白的特殊性,感受实验的独特价值。

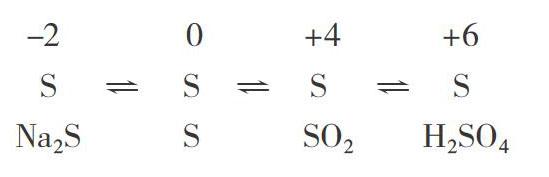

环节四:+4 价何去何从—— 通过价态分析,强化模型学习

【讲述】分析 SO2 中硫元素的化合价态情况,引导学生从氧化还原角度猜测 SO2 的性质。

【学生】根据化学反应价态一般不交叉原则、氧化还原反应原理等已有知识,从 SO2 中硫元素的化合价态为 +4 价,而 S 元素可能具有的价态为 -2,0,+4,+6 价,猜测 SO2 中的 S 元素既可以升高又可以降低,具有氧化性、还原性。

【教师】根据 SO2 中硫元素化合价的分析及利用实验桌上提供的药品、仪器,设计实验进行探究,并写出相关实验的化学反应方程式。

【学生】学生从两个角度,即“+4 → 0”(氧化性)和“+4→ +6”(还原性)的转变选择如下药品设计方案:

“+4 → 0”(氧化性):硫化钠溶液、氢硫酸。

“+4 → +6”(还原性):酸性高锰酸钾溶液、双氧水、氯水、浓硝酸等,并讨论实验方案的可行性。实施实验,各小组汇报实验结果。

【讲述】通过各小组同学的实验探究,结果验证了我们的猜想。SO2 具有较强的还原性,能与氧化剂发生反应。SO2 与酸化的 Na2S 进行反应,生成了淡黄色的沉淀硫单质,体现 SO2 的氧化性。探究中,同学们也发现,能与二氧化硫反应的还原剂不多,说明它的氧化性是较弱的。

设计意图:以解决问题为主线,使学生有目的地开展实验设计及探究,在问题解决中凸显化学学科的特色,发展学生的核心素养。通过理论的 S 元素可能的价态变化分析,结合证据推理完成验证猜想。根据坐标模型,学会根据氧化还原反应知识寻找合适的氧化剂和还原剂,实现硫元素由 +4 价到其他价态的转变。

环节五:我是小小质检员—— 立足角色扮演,培养社会责任

【讲述】SO2 作为食品添加剂由来已久,可用于干果、蜜饯果脯等漂白,令其外观更好看;它还具有防腐、抗氧化等作用,能延长食品药品保质期。在 SO2 这些应用中,我们不得不思考这样一个问题:食品安全问题。

【展示图片】我们通过图片看一看食品中二氧化硫超标的危害。

【设计实验】探究食品是否“涉磺”,引导学生通过闻、蒸煮买来的食材,利用食材蒸汽、水煮液等進行实验。

【教师】通过系统学习和实验操作,酸雨、食品药品安全等问题给我们留下了深刻的印象,那是否可以说 SO2 对人类社会过大于功?请各小组讨论。我们将开展一个小型班级辩论赛,辩题为“SO2 过大于功”,请同学们自行分成正、反双方展开辩论。

设计意图:通过情境拓展延伸,引导学生从课本知识走向生活实际,领会理论联系实际的重要意义。检验和巩固对 SO2 性质的掌握;通过认识 SO2、辩证看待 SO2,增强环保意识和社会责任感,树立正确的科学观和价值观。

核心素养只有在实践中才能够得到更好的发展,而各个活动凸显的核心素养有所不同。本节课基于问题情境,立足探究活动,设计了五个活动环节以提升化学核心素养,让学生在实验学习中感受化学的独特魅力,在辩论中树立辩证看待问题的观点,在角色扮演中培养环保意识。

【参考文献】

[1]吴俊明.起点合理 规则明确 层次不乱 突出特点——化学学科核心素养具体内容厘定之我见[J].化学教学,2017(9)

【基金项目】2017 年广西研究生教育创新计划“基于基础教育课程改革构建化学学科核心素养体系”(XYCSZ2017055)。

(责编 卢建龙)