精神损害赔偿司法适用中存在的问题及完善

陈传勇

(江西财经大学 法学院,南昌 330013)

2017年3月,我国首部民法典的前奏——《民法总则》正式登场,这也意味着民法分则的制定已经成为未来立法的主要工作任务,这也是精神损害赔偿制度的重要时刻。如果我们能够抓住这次历史机遇,总结过去的理论与实践经验,完善优化我国精神损害赔偿制度,这必将会是精神损害赔偿制度立法中的重要里程碑。为了能够准备地把握精神损害赔偿制度司法适用的情况,笔者从中国裁判文书网中以“精神损害”、“某市”等词作为限定条件,下载官方公布案件材料588份(案件下载截止日期为2017年6月23日),排除调解、撤诉结案材料及单纯的诉讼程序裁定文书,最终选取某市精神损害赔偿真实案件判决书514份。笔者希望通过对这514份真实案件判决书的实证分析,管窥精神损害赔偿司法适用的大体情况,分析司法适用中存在的问题,并在此基础上提出一些司法建议,以进一步完善我国精神损害赔偿制度,为民法典分则部分的制定奠定基础。

一、某市精神损害赔偿适用情况的实证考察

(一)受害人过错因素考察

《最高人民法院关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》(简称为《精神损害赔偿解释》,下同)第11条规定,“受害人对损害事实和损害后果的发生有过错的,可以根据其过错程度减轻或者免除侵权人的精神损害赔偿责任。”笔者考察514个样本案例后,我们发现样本案例中被告负全责的有305个,双方均负有一定责任的有209个。在受害人有过错的209个案例中,法院根据上述法律规定按照受害人过错比例扣减了精神损害抚慰金的案例有87个,占受害人有过错案例总数的41.62%;法院因受害人负主要责任而免除侵权人的精神损害赔偿责任的案例有10个,占受害人有过错案例总数的4.78%。法官免除侵权人的精神损害赔偿责任的界限大致为受害人自身对损害结果负60%以上责任。

(二)受害人所受精神损害因素考察

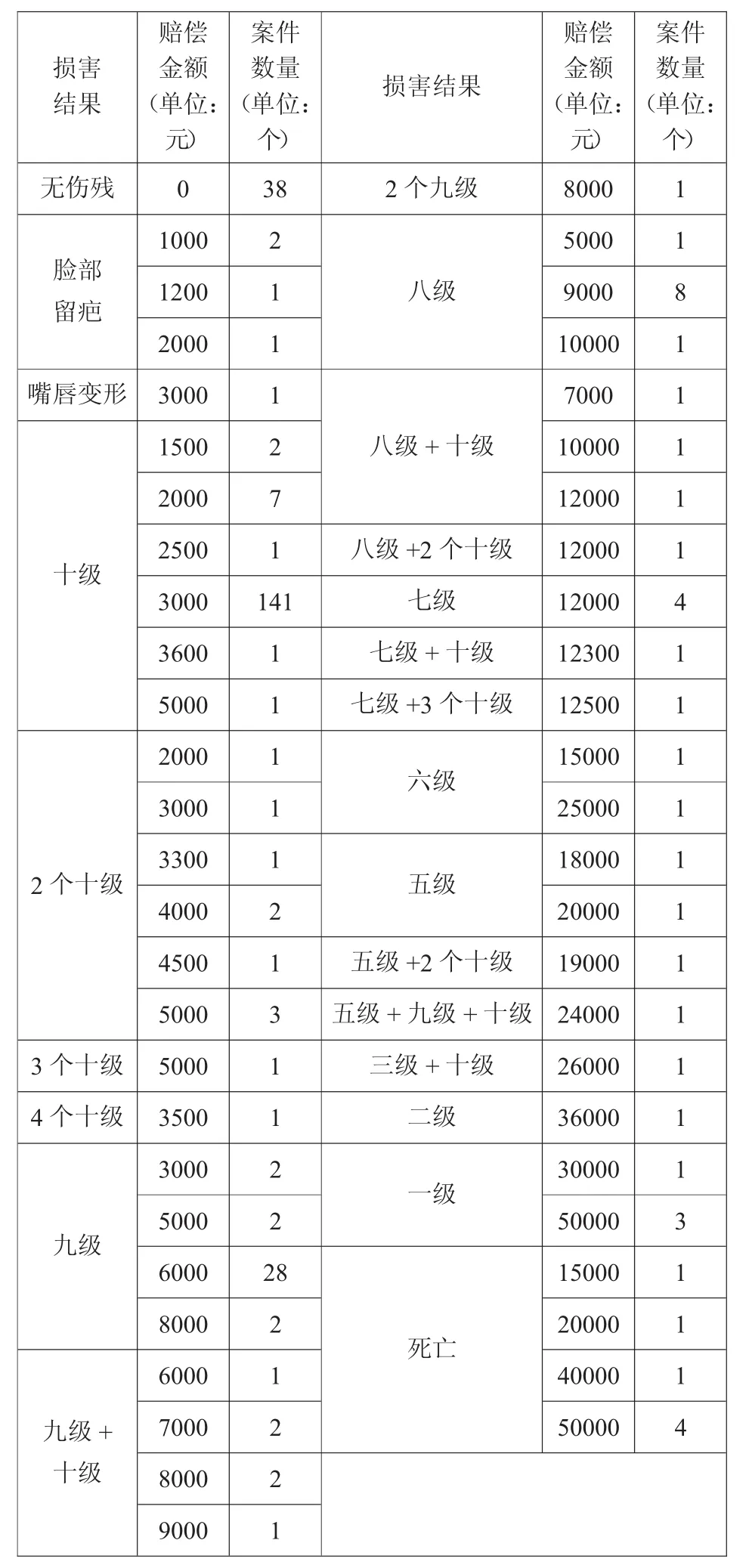

精神损害赔偿的功能在于对受害人进行补偿和抚慰,减缓其肉体与精神之痛苦[1]。所以确定精神损害赔偿数额需要考虑的首要因素和主要因素是受害人所遭受的精神损害。《欧洲侵权法原则》第10:301条第2款第1句规定:“评定非财产损害一般应考虑案件的全部情况,包括该痛苦的严重性、持续时间和后果”[2]。在精神损害赔偿司法审判实务中,受害人所受精神损害严重程度主要关注于受害人身体伤残情况,因为受害人伤残情况比较明显,法律评价比较成熟,便于司法实践的操作。为了考察法官如何评价该因素,我们将受害人的过错程度控制在0%,从全部案例中选出305个案例,再排除因被告被判处刑罚等原因驳回诉求的16个案例,最终选定289个案例。通过这些案例,我们可以单独分析受害人所受精神损害情况与法官最终确定的精神损害抚慰金之间的关系。具体情况见表1。

表1:损害结果与精神损害抚慰金之间的关系情况

从表1反映的具体情况来看,精神损害赔偿制度在司法审判实务中存在四个方面的问题:

1.受害人受到同样的精神损害,但最终获得的精神损害赔偿金额却大相径庭,例如表3所示不同的受害者所受的损害后果同样是十级伤残,但法院判决的精神抚慰金却从1500元至5000元不等,且出现了多达六个不同的等次。

2.即便受害人受到不同的精神损害,最终法院确定的精神损害赔偿金额也可能完全一样。例如表1所示不同的受害者受到的损害结果分别为一个十级伤残、两个十级伤残、三个十级伤残、一个九级伤残和一个八级伤残,法院确定的精神抚慰金都可以是5000元。

3.所受损害结果较轻的受害人获得的精神损害抚慰金可能比损害结果较重的受害人获得的要高。例如某市高新技术产业开发区人民法院作出的(2015)高新民初字第1173号判决书和安义县人民法院作出的(2015)安民一初字第216号判决书。前者原告之子黄某在机动车交通事故中被撞身亡,法院最终判决被告承担原告精神损害抚慰金20000元。后者原告刘某在机动车交通事故中被撞伤,经鉴定刘某损失构成六级伤残,法院判决中确定的精神损害抚慰金为25000元。前后两个案例基本案情大致一样,前者损害结果是死亡,后者是六级伤残,后者的精神损害抚慰金却比前者高出了5000元。

4.精神损害赔偿的金额确定受到残疾赔偿金计算方法的影响。《精神损害赔偿解释》第9条规定,致人残疾的,为残疾赔偿金。因此,在最高人民法院尚未将残疾赔偿金界定为财产性质的赔偿以前,各地法院确定精神损害赔偿金额时都是使用残疾赔偿金的计算方法。2004年5月《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》(简称为《人身损害赔偿解释》,下同)出台,残疾赔偿金不再是精神损害抚慰金的具体方式。尽管如此,目前各地法院在确定精神损害抚慰金时还是或多或少会受到残疾赔偿金计算方法的影响。有些地区甚至依然沿用残疾赔偿金计算方法,只是会将上述公式的残疾赔偿金上限略做调整,使之更加符合当前情况。分析表1数据发现,某市各法院在确定精神损害抚慰金时同样受到残疾赔偿金计算方法的影响。例如,在受害人构成十级伤残时,精神损害抚慰金绝大部分为3000元,在构成九级伤残时,大部分为6000元,在构成八级伤残时,大部分为9000元。这些数据组合,隐约反映出精神损害抚慰金的计算公式为:精神损害抚慰金=30000×伤残等级系数。

(三)案件支持情况考察

在所选定的514份判决书中,原告要求获得精神损害赔偿的诉讼请求最终获得法院支持的有438份,精神损害抚慰金支持率为85.21%,原告诉求最终被法院驳回的有76份,精神损害赔偿诉求驳回率为14.79%。表2列出了不同类型案件的精神损害赔偿诉求获得法院支持的具体情况。案件数量最多的是机动车交通事故责任纠纷、医疗损害责任纠纷和提供劳动者受害责任纠纷三种类型。数据显示,近年来精神损害赔偿在司法审判实务中获得支持的比率还是非常高的,这与我国精神损害赔偿法律制度不断得到完善,理论界和司法实务界对精神损害赔偿制度重视程度不断提高具有重要联系。

表2:精神损害赔偿请求支持情况(省略部分与文章主题无关信息)

二、精神损害赔偿司法适用中存在的问题

(一)受害人过错因素评价标准不一

在精神损害赔偿司法适用中,侵权人的过错程度和受害人的过错程度是一对相对应的概念,法院在处理这两个因素时也是放在一起看待的。上述样本数据反映了如下问题:

1.赔偿金额是否根据受害人过错进行扣减做法不一。《精神损害赔偿解释》第11条虽然规定了扣减问题,但条文使用的是“可以”一词,即法官在审判中可以扣减,也可以不扣减,这要求法官根据个案情况自由裁量。正因如此,在双方均负有一定责任的210个案例中,法院按照受害人过错比例扣减了精神损害抚慰金的案例只有87个,未扣减的有123个,且扣减与否没有明确的参考标准。例如(2015)西民初字第568号判决和(2014)洪民一终字第758号判决,两个案例中受害人的伤势都是十级伤残,受害人对损害结果都是承担30%的责任,法院先期确定的精神损害抚慰金也都是3000元,但前者最终并未依据受害人过错扣减精神损害抚慰金,而后者则扣减了30%的精神损害抚慰金。相似的情节,同样的损害后果,但却得到不一样的精神损害赔偿金,这明显与每个人的人格应受到平等保护的理念相冲突。

2.受害人负主要责任时免除侵权人责任的标准也不同。首先,是否免除侵权人责任做法不同。例如(2015)进池民初字第50号判决和(2015)洪经民初字第724号判决,其中受害人都是十级伤残,受害人对损害结果都是承担60%责任,但是前者原告获得1200元的精神抚慰金,而后者原告的诉求被法院驳回。其次,免除侵权人责任的受害人过错程度也没有标准。例如(2015)洪经民初字第304号判决书和(2014)高新民初字第52号判决书,两个判例中原告的诉求都被法院以相同理由驳回,但前者原告对损害结果承担70%责任,后者却是60%责任。侵权人的精神损害赔偿责任免除标准模糊,也是导致精神损害赔偿制度适用结果存在差异性的原因之一。

(二)侵权行为后果因素评价标准不一

《精神损害赔偿解释》第10条虽然规定了确定精神损害赔偿金时应该考虑侵权行为所造成的后果,但在审判中应该如何评价侵权行为后果却没有进一步的规定。通过数据分析,我们发现司法适用中存在如下问题:

1.受害人存在伤残情况时,精神损害抚慰金计算方式不同。由于精神损害赔偿金额的确定受到残疾赔偿金计算方法的影响,因此目前精神损害赔偿司法适用中仍普遍存在与残疾赔偿金计算方法类似的计算方法。上文数据反映出比较普遍的计算方法为:精神损害抚慰金=固定金额×伤残等级系数。公式中的固定金额通常为30000元,因此该公式通常为:精神损害抚慰金=30000×伤残等级系数。例如(2012)东红民初字第404号判例中,受害人伤势构成十级伤残(伤残等级系数为0.1),根据上述公式精神损害抚慰金为3000元。当然公式中的固定金额也不全是30000元,有一些法院或法官在判案中会使用50000元作为精神损害赔偿上限,故此时公式应为:精神损害抚慰金=50000×伤残等级系数。例如,(2013)东红民初字第544号判例,受害人因交通事故被撞伤致死(伤残等级系数为1),根据公式计算所得精神损害抚慰金为50000元。再如(2014)东少民初字第5号判例,受害人构成十级伤残(系数为0.1),根据公式精神损害抚慰金为5000元。另外,在医疗损害责任纠纷类案件中还存在一种计算方法。根据《医疗事故处理条例》第50条,赔偿金额按照医疗事故发生地居民年平均生活费计算。造成患者死亡的,赔偿年限最长不超过6年;造成患者残疾的,赔偿年限最长不超过3年。样本中运用这一计算方法的只有(2010)东民初字第1481号判例,该案受害人因医疗责任事故致死,所以精神损害抚慰金按照某市居民人均年消费性支出计算6年,计98700元(16450元/年×6年)。

2.受害人存在多个伤残情况时,精神损害抚慰金计算方式不同。如果受害人因为侵权行为造成身体多处残疾,按照上述计算公式,计算方法应该相差无几,只是需要按照计算残疾赔偿金的方法调整下伤残等级系数即可。例如,假设受害人因侵权行为造成身体出现2个十级伤残,那么计算公式应该是:精神损害抚慰金=固定金额×0.11。样本案例中也确实有采用这样计算方法的,比如(2014)洪民一终字第302号判例,受害人伤势构成2个十级伤残,因此精神损害抚慰金为3300元。除了这个结果外,表1还列出了样本案例中其他的5种精神损害抚慰金结果,而且数据并不能显示哪种精神损害抚慰金结果比较普遍。这种数据结果或许恰恰映射出,司法审判实务中对待受害人出现多处伤残时处理意见的分歧性。

3.受害人不存在伤残情况时,精神损害赔偿处理情况不同。当受害人因损害行为所致伤害并不构成法律意义上的伤残,但损害后果确实明显导致受害人严重精神损害时,也不存在上述计算方法,精神损害赔偿金的确定完全依靠法官依据个别案情,自由裁量精神损害赔偿金。这种结果也使得这种情况下的精神损害抚慰金标准更加不统一,同案不同判的情况更加严重。例如上文表1所示数据,当受害人伤势不构成伤残,但因损害行为致使脸部留疤或者嘴唇变形等有损容颜的损害结果时,法院给出的判决结果有四种,并且数额不一,且不存在什么明显的判案趋势。

4.法律上认定受害人伤残等级的标准不统一。目前,受害人伤残等级认定标准有两个,一个是《劳动能力鉴定职工工伤与职业病致残等级GB/T 16180-2006》,另一个是《道路交通事故受伤人员伤残评定(GB 18667-2002)》,这两者认定伤残等级的标准并不完全统一。例如,前者的十级伤残定级原则是:“器官部分缺损,形态异常,无功能障碍,无医疗依赖或者存在一般医疗依赖,无生活自理障碍。”后者的划分依据是:“a)日常活动能力轻度受限;b)工作和学习能力有所下降;c)社会交往能力轻度受限。”由于司法实务中受害人的伤残认定标准不统一,受害人的伤势在法律上的评价也会出现差异,从而增加了精神损害赔偿案件出现同案不同判的概率。在该问题上产生争议的案件有(2014)西民初字第782号判例,该案中受害人的伤残情况因依据前一个认定标准而被鉴定为八级伤残,后被告对认定伤残等级的依据有异议要求重新鉴定。重新鉴定机构根据后一个认定标准做出受害人构成九级伤残的鉴定结论。鉴定依据的变化更改了受害人的伤残等级,也使得受害人最终获得的精神损害抚慰金发生较大的变化。

(三)对其他因素评价较少

《精神损害赔偿解释》第10条和第11条规定了确定精神损害赔偿金额时应考虑的七个因素,但样本中法官考虑较多的有三个因素,即侵权人过程程度、侵权行为所造成的后果和受害人过错程度。侵害的具体情节、侵权人的获利情况和侵权人承担责任的经济能力三个因素相对考虑较少。最后一个受诉法院所在地平均生活水平因素从实证分析数据中无法得知,因为样本案件都是某市的实务案件。行为人具体侵权情节的不同,可以映射出行为人的主观方面恶意程度及其社会危害性的不同。比如在捏造虚假信息损害他人名誉的情况下,通过口头进行传播还是通过互联网等媒介传播,侵害行为在私人场合还是在公众场合施行,这些不同的侵权情节都可以反映行为人的主观恶性程度大小。对侵权人获利情况因素的考虑,主要是因为在某些情况下,可能受害人仅遭受精神损害,没有经济损失,但侵权人却因此获利,如果不考虑侵权人获利情况而允许侵权人承担精神损害赔偿责任后仍然获利,显然是不合理的[3]。侵权人承担责任的经济能力因素关系到责任的承担问题,如果判决的赔偿金远超过侵权人的经济能力,反而会使侵权人产生抵触心理,消减了精神损害赔偿制度建立的作用。这三种因素在精神损害赔偿适用中法官评价较少有其内在的原因。首先,后三种因素不像前三种那样便于客观地衡量。当事人过错程度一般可以通过司法鉴定或者根据具体案情确定,而侵权后果主要体现于受害人的伤残程度,也可以通过司法鉴定来确定,因此法官判案时能够比较客观、公平地评价,并以此确定精神损害赔偿金额。后三种情况也许也比较明显,但是往往难以通过客观的标准加以衡量,以便符合司法的统一性。其次,后三种因素并不像前三种那般常见。前三种因素几乎在任何精神损害赔偿案件中都会有,而且也是确定精神损害赔偿责任必备的要素。后三种因素则不那么常见。通过判例统计数据我们知道,精神损害赔偿案件主要集中于机动车交通事故责任纠纷、医疗损害责任纠纷和提供劳动者受害责任纠纷三类案件中。侵害的具体情节基本相差不多,侵权人获利情况也非常少见,样本案件的受诉法院都在某市,平均生活水平也相差不多,所以这三种因素在法官审理案件时评价较少。最后,法官在判案时即便考虑到后三种因素,在撰写判决书时也不会对这些问题进行详细地说明。这种属于法官自由裁量范畴的问题,法官在判决书中极少提到,因此笔者仅通过实务判例研究无法了解法官的考虑过程。

三、破解精神损害司法适用难题的司法建议

根据样本数据,精神损害赔偿适用的案件类型主要有机动车交通事故责任纠纷(占71.01%)、医疗损害责任纠纷(占10.7%)和提供劳务者受害责任纠纷(占5.84%)三大类型,三者所占总数比例近90%。因此,在完善精神损害赔偿标准时,可以根据不同类型案件的特点科学地确定精神损害赔偿标准。

(一)机动车交通事故责任纠纷案件的精神损害赔偿标准

在机动车交通事故责任纠纷案件中,侵权人的过错程度和受害人的过错程度通常可以从处理事故的交通管理局作出的道路交通事故认定书中获得,而且可以对其进行相对客观公正地数理评价。侵权的手段、场合、行为方式等具体情节在该类案件中大致相同,侵权人在交通事故中一般也不会存在获利的情况。该类案件的侵权行为所造成的后果大多都是使受害人健康权、生命权以及财产权遭受损害,主要表现为受害人因为交通事故遭受伤残或死亡。因此,笔者认为这类案件的精神损害赔偿金的确定方法为:精神损害赔偿总金额=固定金额×伤残系数×侵权人过错程度系数。具体说明如下:

1.固定金额的确定。这个计算方法中固定金额的确定至关重要。一方面,这个固定金额的设置关系到精神损害赔偿金额上限和下限的确定。要想将精神损害赔偿金额上限和下限提高,那就设置一个较高的固定金额,反之,则设置一个较低的固定金额。这其实也是合理限制原则在具体计算方法中的体现。另一方面,这个固定金额的确定必须要考虑到受诉法院所在地的平均生活水平。生活水平较高就设置一个较高的固定金额,反之则较低的固定金额。这也是《精神损害赔偿解释》第10条第1款中规定的第六个因素在计算方法中的具体运用。根据前文分析数据,我们发现,某市各级法院在确定精神损害赔偿金额时经常选择30000元或者50000元作为精神损害赔偿金额的上限金额。这一金额的选择并不是随意选择的,而是有一定根据的。2004年12月16日通过的《某省高级人民法院全省法院民事审判工作座谈会纪要》第4点规定:“赔偿权利人向人民法院请求赔偿精神损害抚慰金的,人民法院适用《精神损害赔偿解释》审理,判决予以支持的,并应当依据该司法解释第10条和第11条规定确定赔偿数额,但最高赔偿数额一般不高于5万元,赔偿权利人有多个的,赔偿责任不得累计计算。”因此,某市精神损害抚慰金的上限金额一直是50000元。2004年我国城镇居民人均可支配收入为9421.6元,城镇居民家庭人均消费支出为7182.1元,而至2013年城镇居民人均可支配收入为26955.1元,是2004年的286.1%,城镇居民家庭人均消费支出为18022.64元,是2004年的250.9%[4]。显然,2017年某市居民平均生活水平相对于2004年提高了非常多,但精神损害赔偿金额的上限却至今未做任何调整。因此,笔者建议,上述计算公式中的固定金额应当根据地区居民平均生活水平状况确定,并且每隔3到5年根据居民生活水平的变化情况做出相应调整,以适应时代变迁。

2.伤残系数的确定。伤残系数的确定主要是随受害人伤残情况而定。受害人伤残程度的认定主要是依据《道路交通事故受伤人员伤残评定(GB 18667-2002)》来确定,伤残程度分为十级,一级的伤残系数是1,二级为0.9,三级为0.8,以此类推,十级为0.1。需要注意的是,某市司法实务案例中,受害人死亡时的伤残系数与受害人一级伤残时的系数相同,都为1。这种设置是不科学的。一方面,受害人遭受一级伤残给受害者本人带来的精神损害与受害人死亡时给亲属带来的精神损害并不相同,不能等同视之。另一方面,承认间接受害人精神损害赔偿请求权是时代潮流,将来必然会得到我国司法实务界的支持。一旦该请求权得到支持,上述系数设置势必会带来法律的“倒挂”现象,进而造成人性泯灭。因为间接受害人精神损害得到保护后,一级伤残和死亡的系数都为1会使得一级伤残的精神损害赔偿金明显多于死亡情况下的精神损害赔偿金。这样的制度相当于告诉人们“宁可致死,也不致残”。因此,笔者建议,受害人死亡时的系数应设置为2—5。个案中具体系数的确定应当交给法官根据个案中死者具体情况以及死者的死亡给亲属造成的精神损害程度等案件情况来确定。

3.侵害人过错程度系数确定。侵权人过错程度系数确定主要是涉及到侵害人和受害人之间对损害结果的分担问题。在机动车交通事故责任纠纷案件中,两者对事故应负担的责任比例通常是由处理事故的交通管理局初步认定,再由法院审查道路交通事故责任认定书的结果来确定。侵权人过错程度系数的确定,从另一角度而言,也是受害人过错程度的确定,并据此体现出在精神损害赔偿金额确定过程中的作用。另外,关于免除侵权人责任的受害人过错程度问题存在一些争议。某市司法审判实务中,免除侵权人责任的界限一般是受害人对损害结果承担责任比例为60%到70%之间。笔者建议,将免除侵权人责任的受害人过错程度限定在70%以上,并赋予法官在个案的特殊情况下调整个案的界限。实务中过低的免除门槛会在无形中削弱精神损害赔偿制度的功能,使该法律制度发挥不出应有的作用。

4.赋予法官一定的自由裁量权。精神损害并不像物质损害,能够用金钱准确地衡量,因此以上方法确定的精神损害赔偿金并不一定是公平公正的。法官的自由裁量权主要体现在两个方面:其一,根据上述方法确定了精神损害赔偿金后,需要法官再依据《精神损害赔偿解释》的规定进行个案调整,调整幅度应当在20%以内;其二,当受害人的伤势不构成残疾时,受害人依旧因为受伤遭受了明显的精神损害,如治疗带来的痛苦或受伤留疤影响容颜等,这时就需要法官根据个案情况,参照前文方法,确定一个精神损害赔偿金额,以保护受害人的精神利益非法侵害。

(二)医疗损害责任纠纷案件的精神损害赔偿标准

医疗损害责任纠纷案件的一大特点在于案件的医疗行为过错的认定、医疗过错行为与结果的因果关系认定以及因果关系程度确认非常复杂,并且结果公信力不足[5]。因此,法官在实务中审理此类案件时,一定要通过合法的程序,委托正规的鉴定机构,对案件的上述案件事实进行鉴定,以得到公正客观的鉴定结论。关于医疗损害责任纠纷案件的精神损害赔偿金额的确定,《医疗事故处理条例》第50条规定:“按照医疗事故发生地居民年平均生活费计算。造成患者死亡的,赔偿年限最长不超过6年;造成患者残疾的,赔偿年限最长不超过3年。”该条例第2条还规定:“本条例所称医疗事故,是指医疗机构及其医务人员在医疗活动中,违反医疗卫生管理法律、行政法规、部门规章和诊疗护理规范、常规,过失造成患者人身损害的事故。”在医疗损害责任纠纷案件中,并不是每一个案件都是医疗事故。因此,这类案件的精神损害赔偿金额的确定分为两种情况:

1.案件属于医疗事故。此时,案件的精神损害赔偿金根据《医疗事故处理条例》第50条确定。当受害人因医疗事故死亡时:精神损害赔偿金=某市居民年平均生活费×年限×医方责任程度系数。某市居民年平均生活费可以通过官方公布的统计数据得知。公式中的年限根据条例规定不得超过6年,具体确定为几年还是由法官根据个案情况自由裁量。最后的医方责任程度系数主要依靠第三方机构的鉴定,因此需要通过合法程序获取公正客观的鉴定结论[6]。当受害人因医疗事故致残时:精神损害赔偿金=某市居民年平均生活费×3×伤残系数×医方责任程度系数。《医疗事故处理条例》只规定了因医疗事故致残时精神损害赔偿金的上限,因此我们可以借鉴机动车交通事故责任纠纷案件中的计算方法,将3年居民年平均生活费总额作为固定金额,带入其计算公式计算医疗事故致残案件的精神损害赔偿金[7]。伤残系数和医方责任程度系数的确定与上文相同,不再赘述。但不同的是,由于患者在医疗过程中对医疗行为知之甚少,相对于医方属于弱势地位,所以侵权人责任免除的门槛需要作出适当地调整。机动车交通事故责任案件中,将免除侵权人责任的受害人过错程度限定在70%以上,医疗事故责任案件建议定在85%以上。

2.案件不属于医疗事故。如果案件不属于医疗事故,则不能适用《医疗事故处理条例》的规定来确定精神损害赔偿金,需要根据《精神损害赔偿解释》的规定来确定金额。此时计算方法与机动车交通事故责任纠纷案件的计算方法相同,但是免除侵权人责任的受害人过错程度限定在85%以上。

(三)提供劳务者受害责任纠纷案件的精神损害赔偿标准

提供劳务者受害责任纠纷案件的不同之处在于案件中受害人的伤残认定标准存在争议。当前伤残程度认定标准有两个,一个是《劳动能力鉴定职工工伤与职业病致残等级GB/T 16180-2006》,另一个是《道路交通事故受伤人员伤残评定(GB 18667-2002)》。前者适用于职工在职业活动中因工负伤和因职业病致残程度的鉴定,后者适用于道路交通事故受伤人员的伤残程度评定。根据《劳动合同法》第10条规定,劳动关系自用工之日起建立,即提供劳务者在用工之日起与用人单位便成立劳动关系。在劳动关系成立期间,因工负伤,应当认定为工伤。因此,提供劳务者受害责任纠纷案件中受害人的伤残程度鉴定结论应当依据《劳动能力鉴定职工工伤与职业病致残等级GB/T 16180-2006》的规定作出。正确认定了受害人的伤残程度之后,受害人的精神损害赔偿金的确定应当参照适用机动车交通事故责任纠纷案件的计算方法。

综上,精神损害赔偿制度是民法中的一项重要制度,若想利用我国制定首部民法典的历史契机,进一步完善精神损害赔偿制度,30余年的司法审判经验不容忽视。鉴于收集的司法判例及作者水平有限,本文对精神损害赔偿制度司法判例的实证研究较为浅显,仅发现并提出该制度在司法实践中存在的受害人过错因素评价标准不一、侵权行为后果因素评价标准不一、对其他因素评价较少等问题。针对司法实践中存在的上述问题,笔者建议可以根据不同类型案件的特点分别确定精神损害赔偿标准,对司法实践中已经存在的计算方法根据不同的案件类型的实际情况进行调整,以达到个案公正。

[1]张新宝.精神损害赔偿制度研究[M].北京:法律出版社,2012.68.

[2]欧洲侵权法小组.欧洲侵权法原则:文本与评注[M].于敏,谢鸿飞译.北京:法律出版社,2009.234.

[3]关今华.精神损害赔偿数额的确定与评算[M].北京:人民法院出版社,2002.124.

[4]中国国家统计局[EB/OL].城镇居民收支年度数据.http://data.stats.gov.cn/ks.htmcn=C01.2017-06-11.

[5]杨立新.《侵权责任法》改革医疗损害责任制度的成功与不足[J].中国人民大学学报,2010,(4):9-16.

[6]王利明.侵权责任法于合同法的界分——以侵权责任法的扩张为视野[J].中国法学,2011,(3):107-123.

[7]石先钰.精神损害赔偿的若干法律问题研究[J].法学杂志,2000,(4):35-36.

——以《民法典》第1182条前半段规定为分析对象