废除审判委员会刑事裁判权的必要性

李雪平

(中国政法大学 刑事司法学院,北京 100088)

《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》(以下简称《决定》)要求“推进以审判为中心的诉讼制度改革……保证庭审在查明事实、认定证据、保护诉权、公正裁判中发挥决定性作用。”而庭审实质化是“以审判为中心的诉讼制度改革”的落脚点,只有实现了刑事庭审实质化,才有可能实现构建以审判为中心的刑事诉讼制度,才有可能“保证公正司法,提高司法公信力”。目前在刑事审判程序中,庭审实质化最大的障碍莫过于审判委员会的实体裁判权。因此,废除审判委员会的实体裁判权,实现案件的难点、疑点均在庭审中查明,使法庭审理成为确认与裁决被告人罪、责、刑问题的关键环节和最终阶段,是实现庭审实质化,进而保障以审判中心的必经之路。

一、立法沿革:审判委员会的权能变迁

审判委员会参与案件的实体裁判权并非舶来品,而是具有中国特色的一种审判形态。对于其性质,学界观点并不统一,有学者认为其是一种审判组织[1],有学者认为不应称之为审判组织,仅是法院内部的行政机构。最高人民法院1993年《审判委员会工作规则》、1999年《人民法院一五改革纲要》以及2010年《关于改革和完善人民法院审判委员会制度的实施意见》中均规定审判委员会是人民法院的最高审判组织。审判委员会在刑事诉讼中实体裁判权呈现逐步扩大之趋势。

(一)产生及发展阶段

从历史角度看,审判委员会的设置由来已久。1931年中华苏维埃共和国成立后成立裁判委员会,1948年《东北解放区人民法庭条例》使用了“审判委员会”这一名称[2]。新中国成立后,政务院1950年通过的《人民法庭组织通则》(已失效)第4条首次规定了设立审判委员会。1951年《人民法院暂行组织条例》(已失效)第15条和第16条规定,县级人民法院得设审判委员会,遇到重要或疑难的案件,应由审判员或审判委员会决议处理。1954年《人民法院组织法》第10条规定,审判委员会的任务是总结审判经验,讨论重大的或者疑难的案件和其他有关审判工作的问题。这是在我国首次以立法形式确立了审判委员会的地位和任务。79年通过,历经三次修订的《人民法院组织法》第10条规定沿袭了54年《人民法院组织法》的规定。梳理立法可以看出,51年《人民法院暂行组织条例》没有明确规定,54年和79年《法院组织法》及其三次修订对审判委员会职能界定均是“讨论重大或疑难案件”,而未规定其对案件的实体裁决权。

(二)权力扩张阶段

1979年《刑事诉讼法》第107条规定,院长认为重大疑难的案件需要提交审判委员会讨论的,由院长提交审判委员会讨论决定。1996年《刑事诉讼法》第149条规定,合议庭认为案件疑难、复杂、重大难以作出决定的,由合议庭提请院长决定提交审判委员会讨论决定。2012年《刑事诉讼法》第180条规定沿袭了96年《刑事诉讼法》第149条的规定。2012年最高人民法院《关于执行刑事诉讼法若干问题的解释》(以下简称12年解释)第178条规定更是进一步扩大了审判委员会的权限。就审判委员会在《刑事诉讼法》中的裁判权能演变有如下特征:(1)案件进入审判委员会的程序有所变化。从“案件直接由院长提交审判委员会”模式到“合议庭提请院长——院长同意——院长将案件提交审判委员会讨论决定”模式,强化了合议庭的主动性和自主决定权;(2)96年和12年《刑事诉讼法》审判委员会参与的案件范围有所扩大,除了重大和疑难案件,还增加了复杂案件;12年解释中增加了“新类型案件”、审判员认为有必要的独任审判的案件,并规定了应当提交审判委员会讨论决定的案件:拟判处死刑的案件和人民检察院抗诉的案件。伴随着《刑事诉讼法》的历次修改,审判委员会的案件裁判权呈现扩大之趋势。

(三)权力范围“相对”限定阶段

2015年最高人民法院颁布的《关于完善人民法院司法责任制的若干意见》第9点明确规定,审判委员会只讨论涉及国家外交、安全和社会稳定的重大复杂案件,以及重大、疑难、复杂案件的法律适用问题。从范围上看,本解释似乎是限缩了审判委员会讨论决定案件的范围,但“重大、复杂”的词语模糊性和弹性理解以及内涵外延的广泛性决定了实质上审判委员会讨论决定的案件范围并未减少。该规定难以操作,笔者认为该规定对审判委员会权利的限定只是表面上的,在实践中难以具体落实。

二、审判委员会的实体裁判权违背程序规则

审判委员会的产生有其特定背景,在特定的历史背景下或许可以成为解决法治不发达时期法治问题的权宜之计,对统一法律适用,把关案件质量发挥了特定作用。但其从产生之日起便不具有理论正当性,尤其在现时司法系统人员选拔专业化,法制体系相对完善,量刑规范进一步细化的法治环境下,其统一法律适用,把关案件质量的作用非常有限,尤其是法院院长作为审判委员会委员,因为行政事务繁多,很少参与审判实务,其并不必然比长期在一线的审判人员更熟知程序法和实体法[3],由其主持审判委员会“判而不审”地对案件作出实体判决的做法对程序正义和实体正义的破坏作用远大于其发挥的有限作用。

(一)控辩失衡,削弱辩护权

1.委员会讨论过程中,检察长的列席和被告的缺席显然有违诉讼构造,司法裁判程序应具有三方构造形态,即控辩双方当面进行对抗,独立的裁判者在听取和采纳双方证据、意见的基础上作出独立的裁判结论,进而对各种纠纷作出权威和最终的解决[4]。“两造具备,师听五辞”,双方平等参与才有可能保证最基本的形式平等,检察长可以列席发表意见,而被告方却无对应的权利,无权在真正的决策者面前为自己进行辩护,显然在形式上控辩双方已然不平等。从某种意义上说,程序是给处于弱势的一方制定的,程序正义是为被剥夺利益一方而设,增加当事人对实体结果的接受程度。程序参与原则要求程序所涉利益主体有机会实质性地参与诉讼活动并影响裁判结果[5]。

2.长未必是审判委员会所讨论案件的出庭公诉人,其参与讨论能对案件的准确定性起到何种作用尚难确定。“辩护制度的基本内容在很大程度上取决于刑事诉讼的结构。现代刑事诉讼结构是由控、辩、审三方的地位及相互关系决定的,因此,辩护职能的发挥程度、所起作用和方式与刑事诉讼结构密切相关”[6]。审判委员会仅凭办案法官的报告就对案件进行定性,使被告方在法庭之上辩护的内容会被多大程度采纳亦成为未知数。只有检察长列席,而缺乏利益攸关的被告方参与的审判委员会讨论决定案件实体结果的制度显然会在很大程度上削弱被告人辩护权。

(二)运行方式违背直接言辞原则和集中审理原则

刑事裁判包括“事实认定”和“法律适用”两部分。审判活动始于事实认定,终于法律适用,事实认定又构成了审判活动的主要内容[7]。事实认定能力并不因职务的高低而有所不同,其更依赖于认定者的经验和逻辑推理能力。审判委员会在讨论决定案件时都是通过听取承办法官的汇报来进行决定的,他们对案件进行裁判的事实信息主要来自承办法官,因此相对于已经熟读案卷笔录、对量刑情节进行过调查核实工作的承办法官而言,审判委员会成员在对案件事实把握的全面性和准确性方面不具有任何优势。案件事实是法院准确适用法律、做出正确裁判的基础。法官在向审判委员会汇报案件或者传达信息时存在过滤或者遗漏关键信息的可能,如果汇报法官认定事实错误或者在传达时导致事实错误,即使由审判委员会决定法律的适用,也因为适用法律的前提—事实认定错误,而导致在歧路上越走越远。

有学者提出将审判委员会讨论案件限定为法律适用[8],此种做法依然不妥。首先,如上段所论证,在错误事实认定的基础之上,任谁选择法律适用都会是错误的结果。其次,对案件心证的形成要求审判具有集中性和直接性,审理者在相对集中的时间、地点,在控辩双方和其他诉讼参与人的参加下持续、集中进行。尤其是在我国目前确立了“排除合理怀疑”的定罪标准的情况下,审理者的亲历性对心证的形成尤为重要。再次,实践中很多冤案的产生都是事实认定出现错误,错将无辜者当成有罪的人作出有罪判决,甚至执行死刑。滕兴善案和河北的李久明案、萧山五青年案、云南杜培武案、呼格吉勒图案、聂树彬案等便是审判委员会参与的典型冤案。最后,法庭辩论不仅围绕事实问题还围绕法律适用问题,在刑事诉讼法中法律适用包括定罪和量刑。定罪包括罪与非罪、此罪与彼罪,而审判委员会即使只决定法律问题,亦违背直接言词原则和集中审理原则,剥夺了被告人及其律师就法律适用问题发表对自己有利看法的权利。

综上所述,审判委员会依据办案法官的汇报就对案件定性,信息受汇报人主观因素的影响较大,而且在传递过程中极易发生错误。没有经过法庭质证的证人证言尚不能采纳,而审判委员会仅凭承办法官的汇报便可对关涉被告人财产、人身自由甚至生命的案件作出实体判决。此处法官汇报的效果与传闻证据中未出庭作证的证人的证言有类似的性质,审判不应是审判委员会听取法官的汇报后“听说事情是这样发生的”,而应是参与、目睹了整个庭审过程的人才能形成对案件的心证,才有资格对认定的事实问题作出法律上的结论。审判委员会讨论决定案件的这些特征都是对直接言辞原则和集中审理原则的违背。

(三)虚置被告人知情权及申请回避权

刑事诉讼程序尤其是最终决定被告人命运的法院审判对被告人意义重大,对该过程被告人应具有知情权和参与权,包括何时开庭,由谁审理,并充分参与到案件的审理过程之中,而迄今法律并未规定法院应告知被告人及其辩护人案件由审判委员会讨论决定。建立在知悉诉讼的相关信息之上的刑事回避制度是被告人非常重要的一项诉讼权利,对于排除有偏见的法官参与案件的审判,实现实体正义和程序正义意义重大。而我国刑事回避制度的虚置导致被告人的该项权利无法发挥其应有的作用,审判委员会行政审批式地决定案件的做法严重侵犯了被告人申请回避的权利,使被告人的该项程序性权利完全虚置[9]。

1.审判委员会成员告知程序。根据《刑事诉讼法》第185条的规定,开庭的时候,审判长告知当事人有权申请回避。《解释》第26条规定,人民法院应依法告知当事人及其法定代理人申请回避权,并告知其合议庭组成人员、独任审判员和书记员等人员的名单。可见在审判中当事人被告知的是合议庭人员、书记员、公诉人、鉴定人和翻译人员的名单,法律并未规定由审判委员会讨论决定案件时,当事人有获知审判委员会的人员名单的权利。

2.判委员会“判案”处于秘密状态。《刑事诉讼法》和解释规定了一系列由审判委员会讨论决定的案件,但并未规定应将此信息告知被告人,审判委员会成员的名字不会出现在裁判书中审判人员名单之中,仅体现在判决书“本案经审判委员会讨论决定……”的表述中,而当事人获得判决书时案件已经由审判委员会作出实体裁判。这在一定程度上导致案件最终的实体裁判过程具有秘密性,被告人更无权利和途径去申请审判委员会成员回避。根据《刑事诉讼法》及司法解释的规定,审判委员会决定的案件类型都是重大,复杂,合议庭有争议,新类型,死刑案件,该类案件中控辩双方必然有激烈的对抗,对抗性愈强,程序的充分参与及过程的最大透明对当事人愈重要。审判委员会名单和决定案件实体结果的程序的秘密性导致被告人的申请回避权利被虚置,更无法实现有学者所说的审判委员会判案有利于提高案件质量、防止司法腐败、体现民主集中制。“没有公开性而来谈民主是很可笑的”[10]。

三、异化运行:审判委员会刑事裁判权的实践运行

(一)数据来源及情况说明

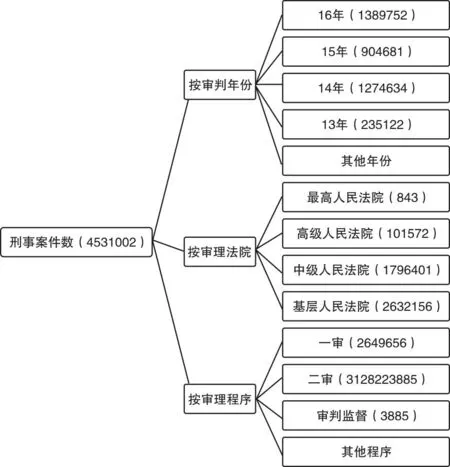

为进一步考察审判委员会的实体裁判权的实践运行,借助中国裁判文书网搜集数据对审判委员会的实体裁判权的运行进行实证分析研究。当然目前并非所有案件的裁判文书都上传到中国裁判文书网,且裁判文书网上的数据也在时时变化,文中的数据仅代表搜索当时的情况。截至搜索当时①,中国裁判文书网上公开的刑事案件为4531002件,具体情况见表1;为避免数据的局限性,对搜集的样本数据应进行一定的整合,并按一定的标准进行取舍,通过对筛选样本的分析来探讨审判委员会实体裁判权的实践运行形态。

表1截止到搜索当时上传到中国裁判文书网的案件基本情况

(二)研究样本的选择

1.审理时间的选择

由于裁判文书网上公开的并非全部的刑事裁判书②,且2012年《刑事诉讼法》及解释对审判委员会制度进行了较大幅度的修改,因此对审判委员会的实践运行主要考察2012年刑事诉讼法生效实施后作出的裁判。基于上述原因,将搜集到的样本数量相对较多的现行刑事诉讼法生效后的2013至2016四年的数据作为样本进行分析。

2.审理法院的选择

从搜集到的案例看,审判委员会参与到四级法院讨论决定案件、刑罚变更、死刑复核等程序。由于高级人民法院和最高人民法院审理省市、自治区或者全国影响重大的刑事案件以及二审和再审的案件并负责死刑复核。而中级人民法院一审管辖的案件包括可能被判处无期徒刑、死刑的案件,以及从案件性质上涉嫌危害国家安全的犯罪和恐怖活动犯罪,并且涉及到二审、再审以及刑罚的变更问题,中级、高级和最高人民法院这三级法院审理的案件更容易从表面上符合现行法律规定的由审判委员会讨论决定的重大、复杂、疑难,社会影响重大,新类型的案件等标准,且案件数量相对较少,数据分析的说服力不强。本文是在审判委员会在实践中异化运行的理论假设基础之上进行考察,而基层法院案件数量多,一般审理的是相对简单的刑事案件,从刑期的角度主要审理可能被判处管制、拘役、有期徒刑以及可能单独适用附加刑的案件。因此本数据分析将基层法院审理的案件作为重点分析的对象。

根据上述选取样本的标准,本文分析的对象是从中国裁判文书网上搜集到的4531002个案例中由基层人民法院作为一审法院审理2013——2016年间的2184891个刑事案件。

(三)对研究样本的评析

因为上传到中国裁判文书网上的案件并非目前已审结的全部刑事案件,在庞大的刑事案件中这些样本量显得过于孱弱,据此不可能对审判委员会的实践运行进行全面、精确的定量分析,但这些数据可以从侧面反映出审判委员会的实践运行形态。根据最高人民法院工作报告中公布的数据,13年各级法院审结一审刑事案件95.4万件,判处罪犯115.8万人;14年各级法院审结一审刑事案件102.3万件;15年各级法院审结一审刑事案件109.9万件,判处罪犯123.2万人。16年各级法院审结一审刑事案件109.9万件,判处罪犯123.2万人。因此,上述分析样本尽管不能完全从精确定量的角度对审判委员会制度的实际运行进行分析,但以其占各级法院每年审结的刑事案件的比重足以从定性上对审判委员会的实践运行进行分析。因此,本文对相关判决样本的分析将简单探讨关于审判委员会参与讨论决定案件定量问题,将分析的目光更多地投向搜集的样本中审判委员会讨论决定的案件性质及判处的刑罚、裁判文书的说理性以及审判委员会是否有防止冤案发生的作用等方面,以此来分析论证审判委员会在实践中的异化运行。通过对搜集到的数据进行分析研究,得出审判委员会在实践运行中发生了如下异化:

1.审理案件范围异化

(1)从审理程序上看,审判委员会较多参与适用简易程序的案件。现有样本展现一个不容忽视的事实,由审判委员会讨论决定的案例很大比例是适用简易程序审理,2013-2016年审判委员会参与案件66595件,而这些案件中有19994件通过简易程序进行审理,约占审判委员会审理案件的30%。在19994个案件中214件由独任庭进行审理。2012年最高人民法院《关于执行刑事诉讼法若干问题的解释》第178条规定,对于有必要的独任审判案件,可以决定提交审判委员会讨论决定。似乎独任庭审理的案件由审判委员会讨论决定符合法律规定。但依据法律精神,该类案件交由审判委员会讨论决定也应符合法律规定的复杂、疑难等要求范围。通过对214个案例进行个案研究后发现,这些案件主要涉及故意伤害案、危险驾驶案等相对较轻的刑事犯罪,被告人均认罪,双方对案件事实无争议,均不符合法律规定的应当提交审判委员会讨论决定的案件类型。根据2014年试点的刑事速裁程序,这些案件基本可以纳入刑事速裁程序的范围。根据刑事诉讼法的规定,适用简易程序审理的案件是被告人承认所犯罪行,对指控的犯罪事实和适用简易程序没有异议且案件事实清楚,证据充分的案件,对于有重大社会影响的案件不能适用简易程序。独任庭仅适用于基层人民法院适用简易程序审理的可能判处3年有期徒刑以下刑罚的案件,也即独任庭审理的案件是可采用简易程序的案件中刑罚更为轻的。《刑诉解释》第298条规定,对于在审理中发现不适用简易程序的应当转为普通程序进行审理。可见根据《刑事诉讼法》的规定,适用简易程序审理的案件应当是较为简单轻微的刑事案件,否则应当直接适用或者在审理中由简易程序转化为普通程序。而搜集的案例中却又很大比例适用简易程序审理的案件最终由审判委员会讨论决定。

(2)从刑罚看,审判委员会讨论的案件适用缓刑的比例较高。在搜集的样本中,审判委员会讨论决定的77689个案例中判处缓刑的案件是45388,约占审判委员会讨论决定案件58%。其中判处缓刑的45388个案件中,有16247个案件是适用简易程序审理的,约占审判委员会判处缓刑案件的36%。可见,缓刑是审判委员会参与讨论决定案件的一个关键因素③。适用缓刑是否是审判委员会参与讨论决定案件的法定理由?根据《刑法》规定,缓刑只适用于被判处拘役或者3年以下有期徒刑并符合下列条件的犯罪分子:①犯罪情节较轻;②有悔罪表现;③没有再犯危险;④宣告缓刑对所在社区没有重大不良影响的案件,同时刑法规定缓刑不适用于累犯以及犯罪集团的首要分子。因刑法对缓刑适用对象的规定以及缓刑不对犯罪人进行关押的执行方式,决定了缓刑的适用对象只能是基层法院审理的罪行较轻之人④。从实体和程序规则的角度,刑法和刑事诉讼法并未对适用缓刑做过多的实体和程序规制。缓刑本身不能成为决定案件由审判委员会讨论决定的因素。根据刑法对缓刑适用条件的规定,这些判处缓刑的案件显然不属于法律规定的应由审判委员会讨论决定的检察院抗诉的、应判处死刑的、社会影响重大的案件。疑难复杂的案件不能用简易程序,更勿论独任庭审理,排除这些案件,如果搜集的样本中判处缓刑的案件由审判委员会讨论决定具有正当性,则其只能是新类型的案件。通过对这些案例判决书的具体分析,绝大多数都涉及比较常见的侵犯公民人身权利的犯罪和扰乱社会管理秩序的犯罪,这一实践特征与立法精神不符,使旨在节约司法资源,实现案件分流的简易程序的作用无法实现,审判委员会成为法官化解、转移风险的工具[11]。

2.审判委员会参与讨论决定的案件的裁判文书说理异化

裁判文书的说理性差,内容过于简单,大多是事实、法条的罗列这一特点一直受学界诟病,但通过对审判委员会参与的案件的裁判文书进行梳理研究,发现依据法律规定,为了确保案件质量,对于较一般刑事案件更为特殊的,提交审判委员会讨论决定的案件的判决书的说理性并不比由合议庭甚至独任庭审理的简易刑事案件的判决书的说理性强。目前裁判文书一直被诟病的缺陷在审判委员会参与讨论决定的案件审理中并未得到改善,裁判文书与合议庭审理没有任何差别,依然是事实的罗列,结果的宣判,对证据采信,事实认定,法律适用,裁判理由的阐述过于简单,对证据的采信与否的论证亦缺乏深入的分析。在由审判委员会讨论决定的刑事案件的裁判书中,均未对某案为何由审判委员会讨论决定进行清晰说明,仅在裁判文书中通过“经本院审判委员会讨论决定,判决如下……”的表述来显示案件是由审判委员会讨论决定。同时在裁判文书中的说理性上和一般的案件并无区别,仅以行政式的方式将讨论结果进行宣告。在此情况下,并未充分说明审判委员会参与讨论决定案件的依据,裁判文书的说理性发生异化。

3.功能异化:冤案中审判委员会的运行考察

从搜集的样本中无法反应,但依然属于且能反映审判委员会的实践运行的是冤案。因此除了从中国裁判文书网上搜集案例,为了多方位考察审判委员会的实践运行,也为了更好地反驳或者支持审判委员会支持论者和反对论者的各种观点,本文特意考察了冤案中审判委员会的参与。湖南滕兴善冤案是审判委员会讨论决定的结果,河北李久明案发生后,唐山市政法委主持召开了唐山市、路南区三长会议,将本案作为重大疑难案件进行了专门讨论并对其处理方式和预期结果定下了“基本主调”[12]。李化伟杀妻案被4次退回补充侦查,经历了5次合议庭讨论,3次审判委员会讨论,3次向上级法院请示,但最终还是被定有罪,酿成冤案[13]。佘祥林、赵作海、呼格吉勒图、聂树斌案等都是审判委员会讨论决定的[14]。其他的引起相关高层领导“限期破案”指示最后发现是冤案的案件,我们不难猜测出审判委员会在其中的作用。事实证明,审判委员会的参与并没有避免这些冤案的产生,在这些冤案中最根本的不是法律适用问题,恰恰是作为法律适用前提的事实认定存在错误。关于审判委员会在事实认定上并不比合议庭成员更具有优势的观点在本文第二部分已有论述,在此不赘述。故审判委员会对案件的把关作用微乎其微,甚至容易导致主审法官为逃避责任而放过案件中的疑点。从冤案的防止角度,频发的冤案足以说明审判委员会并不必然能起到提高案件质量,防止冤假错案产生的作用,甚至在一定程度上放纵了冤案的产生,审判委员会无疑成了三长会议精神的具体落实者。审判委员会的“集体负责”导致“无人负责”,成为法院规避风险,进行“运作”的工具,更容易导致审判权力的恣意行使,造成冤假错案。同时,从冤案的平反角度,审判委员会对本院院长提交的发现确有错误的案件的再审启动决定权,更容易使经由审判委员会讨论决定形成的冤案的平反受到各种阻碍。

一个制度的存废取决于其有无存在的必要,其设立当时的因素是否还在,其存在产生正面效应还是负面效应。综上分析,审判委员会实体判案权的存在即是违背司法的性质和规律的,在特定历史背景下其在一定程度上可以发挥统一法律适用,监督法官的作用,而在现今法制体制相对健全,量刑越来越规范化,法官的遴选严格和法官素养提升的法制环境下,几乎没有其统一法律适用,监督法官的作用发挥的空间。审判委员会对案件进行实体裁判已无必要,相反审判委员会的实体裁判权反而对诉讼制度产生一系列冲击,已成为以审判为中心的诉讼制度改革的最大障碍之一。由审判委员会对案件实体结果进行认定不能起到提高案件质量、防止司法腐败和不公的作用,加之在实践中被异化,导致庭审异化,法官的内部独立无法实现,庭审中心无法实现。去除审判委员会对案件“判而不审”带来的诸多弊端,最直接且有效的措施就是取消审判委员会对案件的实体裁判权利,通过司法公开、严格法官准入制度和切实保障被告人的辩护权以及检察院充分发挥审判监督职能的角度提高刑事案件的审判质量,维护法治的权威。去除审判的行政化色彩,实现诉讼形态的回归,真正实现以庭审为中心,让庭审回归本质,审理者裁判,裁判者决定。

注 释:

①登录中国裁判文书网搜集数据的时间为2017年3月 8 日 14:00。

②2009年最高人民法院《关于司法公开的六项规定》针对文书公开提出“除涉及国家秘密、未成年人犯罪、个人隐私以及其他不适宜公开的案件和调解结案的案件外,人民法院的裁判文书可以在互联网上公开发布。”《人民法院第三个五年改革纲要(2009-2013)》也明确提出“研究建立裁判文书网上发布制度和执行案件信息的网上查询制度”。2013年中国裁判文书网开通。2016年8月最高人民法院发布了《关于人民法院在互联网公布裁判文书的规定》,该规定于2016年10月1日生效实施,至此,裁判文书网上公开制度才成为强制性要求。

③在由独任庭审理提交审判委员会讨论决定的214个案件中,有159个案件适用缓刑。

④除非是数罪中有犯罪是由中级及以上的人民法院管辖的,全案由级别较高的法院管辖,此种情况下根据“就高不就低”原则,可能出现中级人民法院就数罪中符合缓刑适用条件的犯罪行为宣告缓刑。而本文搜集的样本均是基层法院作为一审的案件,所以排除了中级及以上法院的参与,不可能出现中级人民法院就数罪中符合缓刑适用条件的犯罪行为宣告缓刑的情况。

[1]陈光中.刑事诉讼法[M].北京:北京大学出版社,高等教育出版社,2016.64.

[2]西南政法学院.中国法制史参考资料汇编[M].1982.513-515.

[3]“张立勇院长情系困难群众,到扶贫联系点内乡调研”,载新浪河南网[EB/OL].http://henan.sina.com.cn/nanyang/fazhi/2016-04-14/172945361.html 2017-02-19.

[4]宋英辉.刑事诉讼原理[M].北京:法律出版社,2003.106-107.

[5]陈瑞华.程序正义理论[M].北京:中国法制出版社,2010.3.

[6]陈光中.刑事诉讼法[M].北京:北京大学出版社,高等教育出版社,2013.146.

[7]张保生.证据法学[M].北京:中国政法大学出版社,2009.1.

[8]吴光升.刑事诉讼的人性分析[M].北京:中国人民公安大学出版社,2011.292.

[9]李雪平.刑事回避制度及其完善[J].长江大学学报,2012,(3).

[10]列宁.列宁全集(第5卷)[M].北京:北京人民出版社,1998.448.

[11]吴英姿.法官角色与司法行为[M].北京:中国大百科全书出版社,2008.182.

[12]何家弘.迟到的正义——影响中国司法的十大冤案[M].北京:中国法制出版社,2014.107.

[13]郭国松.刑讯逼供又酿人间惨剧辽宁一工人经历14年冤狱[N].南方周末,2001-02-22.

[14]郭旭.刑事错案成因及预防——以35起冤案为样本[J].青岛行政学院学报,2014,(6).