论“两微”传播的“界”与“限”

梁玮 权玺

摘 要 微信和微博合称“两微”,是兼具社交和媒介属性的两大平台,构成资讯和舆情的主要集散地。尽管常以“两微”并称,两者存在深层而本质的差别:微信具有很强的封闭性和圈群化传播形态,舆论容易在这里长久地酝酿。微博则因开放性和裂变式传播形态导致热点容易在此爆发,但权威声音和纠错机制更加彰显,舆情热度易于消退。这种形态差异进而在传播模式层面,形成了微信“有界无限”和微博“无界有限”的模式化对立。

关键词 微信;微博;传播模式;有界无限;无界有限

中图分类号 G206 文献标识码 A 文章编号 2096-0360(2018)22-0001-06

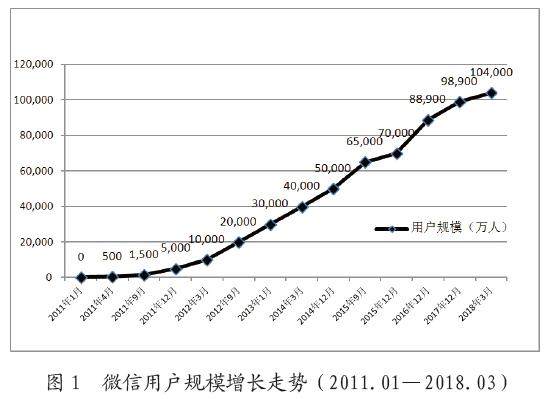

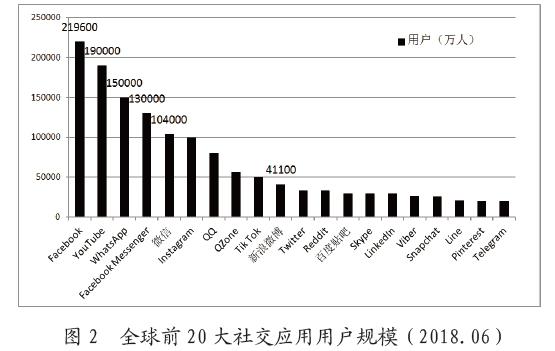

中国互联网络信息中心发布的第41次《中国互联网络发展状况统计报告》及相关数据显示,截至2018年3月,微信和WeChat合并用户10.4亿,微信朋友圈的用户规模约为6.7亿;截至2018年6月,微博全球用户规模4.11亿,用户使用率连续3年保持增长。持续增高的使用率、用户规模和活跃用户数,导致这两大平台早已成为中国互联网的现象级社交媒体,并已成为信息和舆论的主要集散地。各类社会组织和机构,甚至个人纷纷选择开通官方微博、微信公众号来增加粉丝受众,发布权威信息,扩大传播范围,增强舆论声势,以至于形成“两微”的合称[1]。

微信和微博都是兼具社交和媒介属性的超级平台,都具有极佳的多媒体传播能力,都具备较高的用户黏性,都是网络舆论场的关键阵地,与大众传媒相比也都在媒介属性上缺失把关人角色。但是“两微”之合称,不能掩盖微信、微博在传播特点上的差异性,在传播模式层面甚至具有“有界无限”和“无界有限”的对立性。

1 微信

微信从2011年1月21日正式上线至今,用户规模以年均1.4亿人的惊人速率连续增长(图1)。就用户规模而言,微信不仅是中国互联网界排名第一的社交应用,在全球范围内也是仅次于Facebook(21.96亿)、YouTube(19亿)、WhatsApp(15亿)、Facebook Messenger(13亿)的第五大社交应用,如图2所示[2]。

1.1 圈群传播形态

微信融合了社交和媒介两大属性,并且让社交和传播变得过程同一、密不可分,从而创造出一种特殊而复杂的网络传播媒介,即社交型媒介。大量的用户聚集其上,同时收获着社交和资讯两种价值满足。微信的社交属性在建立极强用户黏着度的同时,构筑起一种基于关系网络的“圈群”传播形态,这既是微信最突出的传播特点,也是微信“有界无限”传播模式的主要基石。

微信圈群传播形态的最直接体现,在于软件功能上的“关系圈”特征——通过“加关注”“通过验证”“加入/退出群聊”“朋友圈”“允许查看朋友圈的范围”等功能,设定信息的传播范围和边界。任何用户只有完成“关注”、通过“验证”、加入“群聊”等环节,才能够接收、浏览边界内的信息。因此,以“朋友圈”“微信群”“公众号”为主体功能的微信传播,构筑在封闭且数量巨大的传播圈子之上,这是在软件层面塑造的圈群形态。

圈群传播形态的内涵在于,微信空间仍然是社会“圈子”的映射,建立在社会联系的基础之上。微信作为社交工具,其用户的使用行为必然沉浸在每个人的关系网络中,无论“朋友圈”还是“微信群”都是基于亲缘、地缘、人生经历、社会关系、兴趣爱好、观念立场等缔结起来的“圈子”。更进一步说,微信的圈群传播形态其实是一个中间层,其体现即软件功能上的“关系圈”特征,其实质则是每个人(微信用户)在现实生活中缔结的人际圈,只不过互联网的赋能使微信人际圈远超现实中的规模和能量。从此意义上说,每个用户所处的微信圈群就是其人际圈在网络空间的映射,圈群传播形态就是社会关系形态和群体传播形态在网络空间的

映射[3]。

1.2 “有界无限”传播模式

作为互联网工具,微信的所有功能和操作的背后都是用户看不见的信息流。无论是新闻资讯、公众号推送文章、朋友圈动态,还是扫码与支付等,在软件的界面之下,实质上都是信息的生成和传播。以模式的视角审视微信的信息传播,无论是微信朋友圈、微信群,还是公众号的推送行为,都是典型的圈群传播。这种传播无一例外都是以“关注”或“入群”为前提,“验证申请”和“通过验证”即为“通关手续”,而“取消关注”和“加入黑名单”则是“驱逐出境”。因此,微信的信息传播场是有“界”的,只有进入“界”内的人才能接收到传播主体发出的信息,而信息不经转发也绝不会泄露到“界”外,这就是微信传播模式的“有界”特性。如图4所示。

“有界”意味着封闭性,尽管微信的社交功能极大地降低了“关注”与“验证”的门槛,并没有从本质上改变这种封闭性。这种封闭性使得任何信息在一次传播行为中不僅波及范围有限,而且是在特定社会关系网络(朋友圈或微信群)中曝光[4]。微信是把关人缺失的媒介渠道,大多数信息缺乏权威的信源,用户对信息真伪的判断主要出自人际关系的亲疏、信源的社会身份、内容的逻辑合理性和自身所掌握的常识等。如此的传播过程,将产生两种主要的反应:其一,因为怀疑、不感兴趣而选择疏离或沉默;其二,因为赞同、认可、有趣、有价值甚至宁信其有的心态而选择转发。在微信用户层面,对真实性不明的信息进行主动地质疑和辟谣相当罕见,理性用户更有可能保持疏离或沉默态度。而最常见的情况是,信息经由第二种反应形成接力转发的传播,如图5所示[5]。即便在接力转发传播的过程中,信息仍然是在一个个“界”内被曝光(图5中的不同圈群),微信传播的封闭性未被打破。于是这一界内封闭、界间接力的传播过程在微信平台的不同角落里不断循环上演,就非热点事件和普通信息而言,形成低速率的转发和持久不息的流传。

由图5示意的传播过程可见,在微信的世界,每一个用户都归属于数量不等的“圈群”,有“圈群”就会有“边界”,因此这种接力转发就是信息在不同“界”内一次又一次的回响,每一次回响的听众多寡不定,然而每一次回响的信源和听众之间存在特定的社会关系(这是由微信的“有界”社交特性决定的)。在这种传播过程中,每一个转发者总是事先“推定”目标朋友圈(群)的价值需求和喜好,而对听众来说既有的社会关系降低了认同和转发的门槛,同时却抬升了“求证”“纠错”的社会成本。于是,各种价值和真实性存疑的信息,就在这种缓慢却有效的“线上关系网络”中流转[6]。微信的每一个用户都身处不同的“圈”“群”场景中,意味着时常接受人际关系网中类似信息的多次“说服”或“催眠”,一开始的沉默很容易发生转变,一旦加入转发者的行列,便意味着曾经在此碰壁的信息再次焕发出生命力。这一过程显示出,信息在这种流传过程中具有极强的蛰伏能力和生命力,传播的范围和延续的时间十分广远,得到纠正或辟谣的机会却相较不多,相同或相似的假新闻、伪信息相隔数年仍能死灰复燃,这就是微信传播模式的“无限”特性[7]。

因为特定的人际关系或社会联结的存在,加上求证或质疑的高成本,使得微信传播过程中,极少出现对不实或失实信息的纠错行为。未经证实的信息——迎合了大众的怀疑心理——具有极强的传播生命力,人际和社会关系网络又削弱了人们面对信息的心理防范度[8]。造成信息传播过程既缺乏把关机制又缺失纠错机制,从而导致微信里的信息传播模式不仅“有界”,还呈现出“无限”的长尾特性,表现为四种现象:1)起源十分久远的信息稍加改变仍然在流传,谣言就是此类典型;2)经不同的人转发,同样的信息在同一个微信圈群(“界”)内多次出现(回响);3)同一个人在不同的微信圈群(“界”)内多次接收到相同信息;4)未经证实的信息(包括谣言)在微信这样的社交媒体平台上更难防范和根除。图5中的“信息转发循环”所演示的就是一条消息如何通过一次次转发,展开多轮传播并“回游”到源头。随着转发链条的延长,信息更容易通过多个链条潜伏和传播,从而逼近一种“无限”的流传状态。

总结而言,微信平台造就一种强社交属性和封闭的传播圈群,信息凭借“熟人”这种镶嵌在关系网络中的节点,在利他动机和“社交货币”的双重驱使下,更容易跨越圈群的边界不断回响式传播,传播的“长尾效应”十分显著。造就微信“有界无限”的传播模式。例如,尽管有辟谣机制,现实表明微信传谣与辟谣的力量对比十分悬殊,结果是未经证实的信息或违反科学常识的内容在微信平台上数量巨大且绵延不绝,如生活中常见的食品、物品被冠以“XX致癌”的标题经年累月地传播,而针对具体文章内容的澄清和辟谣根本无力扭转局面。文献显示2017年10月中,被标记为谣言的内容里传播最广的是名为《奶奶一个鸡蛋毒死4岁女童,家长速看!》的视频,这时已被不同的公众号发布190次,获得2 422 744次阅读及15 038次点赞,而该谣言早在2016年7月就已被辟谣,但时至2018年8月仍在微信中变换标题传播,如图6所示[9]。

另据统计,2017年微信谣言所涉议题的前三位:健康养生(38.77%)、奇闻趣事(27.08%)、食品安全(13.23%),总计占比79.08%。不仅传播面广、变种丰富,而且呈现周期性传播特征,一方面说明微信平台上何种信息最具有一转再转的“价值”,另一方面印证了迎合大众心态的信息在微信中“有界无限”的传播模式[10]。

2 微博

2.1 裂变式传播形态

微博的内容和传播具有极大的开放性,这是造成微博传播形态和传播模式有别于微信的最主要因素。微博的信息是公开的,任何人都可以看到和转发,通过“@”的提醒和转发甚至构筑起陌生人之间的互动性和推波助澜的传递效应。这种开放性造就微博真正意义上的“自媒体”特性,微博的每一个用户、账号都构成一个信息源,而关注和被关注体现的是其社交属性,丝毫不会制约信息被传播的速度和广度。

有人将微博的互动方式总结为背对脸的创新交互方式,带有很强的灵活性和非强制性,同时也带来很强的多样性和扩散性,进一步造就微博裂变式的传播形态[11]。除私信这样的点对点传播,和好友圈这样的圈群传播,一般意义上微博内容都是面向所有人广播的。广播促成转发,转发进而形成新一轮的广播放大,层层递推,就使微博上的信息以“裂变”的方式层层推及更多的用户,如图7所示。微博的这种裂变式传播因为没有“圈群”的边界,无论是否“粉丝”都可转发和评论,信息传递不断裂变蔓延从而使传播面以指数级增长。一旦遇到大V账号的评论转发,信息传播面和参与用户又将产生爆发式增长[12-13]。

2.2 “无界有限”传播模式

微博的信息传播模式首先表现出“无界”的特性,如图8所示。一条微博甚至对其的评论,所有人都可见,而关注与否、是否粉丝,仅仅影响微博信息是被推送还是主动访问获取,无论被动主动,不影响信息是公开的、微博没有边界这一事实。

“無界”的特性造就微博极强的传播效力——因为“无界”,每一条信息都曝光于4亿用户面前,无论是公开发布还是无心之失,都有可能在一瞬间引发传播的多级裂变。传播的一开始,只是一次信息的发布,可称之为一次曝光(对于大V而言则是一次引爆),如图9左上所示。“无界”的特性使围观和转发几乎不可避免,传播的“链式反应”紧随启动,如图9左下所示。这两个效应叠加,就能迅速引发一场舆论的裂变爆发,如图9右所示。诸多网络热点事件得以瞬间引燃,一发而不可收拾背后的传播机理就在于此,彰显微博巨大的媒介价值和传播风险[14]。

然而,图中所显示的裂变式爆发的传播热潮,并不会让传播走向无限,微博的传播反而有终点,是有限的。原因在于:第一,微博传播链条中的很多环节,依靠陌生人之间非社交性的转发来传递,没有社交温度导致信息失去热度很快失去转发价值;第二,因为没有社交负累以及微博的“无界”性,一方面查证/纠错机制的介入变得容易很多,另一方面导致信息的源头更易追溯,澄清或勘误的机会更多,对用户和受众而言理性的判断更容易“战胜”冲动转发;第三,因为微博的“无界”性,用户或受众身处开放、透明的舆论场中,真相总会浮出水面,从而更容易引导受众选择事实而非选择立场;第四,微博“无界”的一个重要结果是“官方声音”“权威发布”、大V账号以及意见领袖的声音更容易受到重视,同样具备裂变式爆发的传播效率和广度,这就使微博平台上的传播制衡机制更加完整。上述四种机制合力形成微博的“自澄清”或“自净化”能力,当热议的话题步入信息透明、观点理性的轨道,热度必然迅速消减,传播归于沉寂,形成微博传播模式的“有限”性。

微博凭借弱社交强媒介的属性和更高的开放度,形成“无界有限”的传播模式。相对更高的开放度使微博更容易聚焦于政治、经济、明星等公共议题,尽管爆料效应和传播效能十分巨大,却因“无界”而更容易让信息走向公开透明。无论何种热议话题,只要允许各方消息的汇入,总会尘埃落定,失去热炒的价值。于是一个热点事件从引爆、周知、热议,最终必然走向真相浮现、热度衰减和归于沉寂。再引不起任何用户传播的兴趣,除非有反转或爆料再次引爆新一轮的裂变式传播。

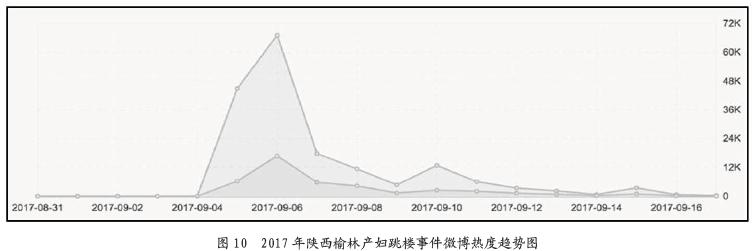

以2017年陕西榆林产妇跳楼热点事件为例,相关研究表明该事件从8月31日发生到9月16日热度消散,微博舆情的发展总共经历五个阶段:潜伏期(8月31日—9月4日)、爆发期+蔓延期(9月5日)、反复期(9月6日—9日)、缓解期(9月10日—11日)、消散期(9月12日以后),并在9月6日达到舆论热度的高峰,如图10所示。但在事件当事方(榆林一院),热门媒体(头条新闻、澎湃新闻、北京青年报等)和微博大V(@作家陈岚等人)的共同参与下,信息得以全方位曝光使事件热度很快消减。从缓解期开始,网络民众的围观度、兴趣点和负面情绪开始转移,网络关注开始消退;从9月16日开始这一事件热度全无,舆情的发展与传播总共约15天。时至2018年8月,该事件不再有任何传播力,仅仅出现在2017年网络热点回顾等总结性文章之中[15]。

3 结论

微信和微博在传播特点层面的差异其实非常显著:微信的社交属性和用户黏性高于微博,相较而言是一个重社交轻媒介的平台,因较强的圈群化传播特征而封闭性强,舆论容易在这里长久地酝酿。微博则是重媒介轻社交,开放性强而导致信息的传播速度快、扩散面广,热点更容易在这里发生,舆论也由此被引爆,但权威消息的介入和传播同样快速高效,导致舆情热度很快消散。

微信的圈群化传播,相对更封闭,同样缺失把关人的前提下微信传播的纠错机制弱于微博,谣言的危害和流毒更甚。相比而言,微博的信息传播因为更加开放和透明,查证和纠错机制强于微信传播,这也意味着微博比微信更适于媒介角色。这种差异进而在传播模式层面,形成了微信“有界无限”和微博“无界有限”的模式化对立。

微信、微博传播模式上的这种对立是从网络传播学视角相比较而言的,失去比较对象单独观察的情况下,这种差别或对立的显著程度是有所下降的。就社会效益层面而言,微信相对有界、封闭,使得微信传播中的查证、纠错和溯源机制相对缺乏,从而更容易成为不实信息的温床。微博的扩散速度快,信息引爆效应强,加之开放和透明从而更容易让真相和事实压倒谣言。从这层意义来看,微博是比微信更好的发布、澄清、勘误、辟谣渠道,更适合作为各类社会组织和个人的“自媒体”。这在当下对防控网络谣言、净化网络舆论、树立权威发布渠道等方面具有一定的借鉴和应用价值。

参考文献

[1]中国互联网络信息中心:第41次《中国互联网络发展状况统计报告》[EB/OL].[2018-03-05].http://www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/hlwtjbg/201803/t20180305_70249.htm.

[2]Wikipedia:Social media[EB/OL].[2018-11-12].https://en.wikipedia.org/wiki/Social_media.

[3]熊茵,趙振宇.微信舆情的传播特征及风险探析[J].现代传播,2016(2):79-82.

[4]郑满宁.公共事件在微信社群的传播场域与话语空间研究[J].国际新闻界,2018(4):76-95.

[5]王倩,于风.奥尔波特和波斯特曼谣言传播公式的改进及其验证:基于东北虎致游客伤亡事件的新浪微博谣言分析[J].国际新闻界,2017(11):47-63.

[6]李彪,喻国明.“后真相”时代网络谣言的话语空间与传播场域研究——基于微信朋友圈4160条谣言的分析[J].新闻大学,2018(2):103-112.

[7]汪岳新.微博与微信在突发事件中的传播特征比较研究——以“山东非法经营疫苗事件”为例[J].新媒体研究,2017(19):19-21.

[8]兰甲云,艾冬丽.微信公众平台信息传播失范行为及其协同治理路径[J].湖南大学学报(社会科学版),2018(3):154-160.

[9]新榜:三年前的谣言依然在传播,微信的辟谣之路是否一路坦途?[EB/OL].[2017-11-19].http://www.sohu.com/a/205314034_467142.

[10]林爱珺,陈瑞华.微信谣言的再认识:社交网络中的交往实践与引导[J].中国地质大学学报(社会科学版),2018(4):155-162.

[11]孙屹山.新媒体时代:网络互动在网络信息传播中的作用研究——以微博为例[D].杭州:浙江大学,2018.

[12]于洪,杨显.基于统计分析的微博信息传播规律研究[J].数字通信,2013(2):6-10.

[13]陈春阳,黄秀玲.微博舆情的生成机制和传播规律研究[J].情报科学,2018(4):32-37.

[14]韩运荣,高顺杰.微博舆论传播模式探究[J].现代传播,2012(7):35-39.

[15]安琪,吴嘉洞.-从“榆林产妇跳楼”事件看网络舆论议程设置效果[J].新媒体研究,2018(6):15-22.