乌鲁木齐周边文化商贸绿色特色小镇建设研究

——基于丝绸之路经济带背景

高志刚,杨习铭

(新疆财经大学,新疆 乌鲁木齐 830012)

一、前言

中国特色小镇理念在现实中有两种类型:一是国家发改委和住建部聚焦的以建制镇为单位的特色小镇的培育,可以称之为广义的特色小城镇;二是浙江版本的特色小镇,主要为提倡生产、生活、生态景观融合型的产、城、人、文一体化的特色空间聚落模式,可以称之为狭义的特色小镇[1]。但无论是广义还是狭义的特色小镇都需围绕“特色”来创建。乌鲁木齐向西沿线区域是国家最新定位的天山北坡经济带城市群,与边境口岸和霍尔果斯经济开发区相连,交通、通讯、传媒、商务及安保设施齐备。自2013年共建丝绸之路经济带倡议提出后的短短4年中,新疆已经打开沿线国家经济贸易合作交流通道,中国—亚欧博览会在乌鲁木齐的多次成功举办使中国在国际上拥有更多的话语权,随着“五通”建设快速推进,中国新疆与中亚地区民众的文化交流合作日渐频繁,民心相通逐渐加深。此外,古丝路沿线的国内主要省份通过文化认同、文化协同、文化共通增强了各族群众对中华文化的新认知和对“中国梦”的强烈共识。

习近平总书记在党的十九大报告中提出“坚持新发展理念”和“优化区域开放布局,加大西部开放力度”[2],我国民间资本实体在新时代应抢抓这一千载难逢的发展机遇,积极作为,参与创建助推丝绸之路经济带沿线国家和地区文化经贸深度交流合作的“文化商贸绿色特色小镇”,推进丝绸之路经济带沿线国家和地区文明互学互鉴、亲诚惠容以及民心相通。本文拟提出创建“中国—乌鲁木齐周边文化商贸绿色特色小镇”的设想,采取政府投资为主、民间资本为辅的思路,鼓励社会力量积极参与投资创建特色小镇,激发乌鲁木齐的社会创造力和发展活力,共同打造具有国际影响力的文化商贸绿色特色小镇,最终形成中亚最大的文化商贸中心。这既是为贯彻落实党的十九大精神和丝绸之路经济带建设而服务的能辐射中亚、南亚、西亚、中东、欧洲各国以及中国丝路沿线省区,促进深度开展文化商贸交流合作的新平台和新型特色小镇民心工程,又将成为在国家和地方政府政策扶持下创建经营的丝绸之路经济带核心区和天山北坡城市群的一个重要景点。

二、文献综述

国外学者对特色小镇的研究比较早,主要是通过对地方特色小城镇的研究总结出具有区域特色的小城镇发展路径。Marko和Kanazir[3]通过研究塞尔维亚小城镇,发现空间发展、人口特征和地方区域环境因素对构建整体平衡发展的特色小镇尤为重要。Esbah和 Kara[4]通过对土耳其爱琴海沿岸特色小镇进行研究,发现作为旅游开发的小镇虽然发展越来越好,但是对爱琴海沿岸的生态系统产生了负面影响,应及时制定可持续的土地利用管理战略。Mahta[5]通过对伊朗特色小镇的研究发现,应注重小城镇空余土地开发利用,以及本地居民社会关系特征与旅游者需求之间关系的协同发展。Jeff和Tim[6]认为一个地区的武装冲突、气候变化、犯罪、金融和经济不稳定、粮食短缺、就业不足以及治理不力等因素会造成特色小镇发展的滞后和衰退。Liam和 Andrew[7]通过对澳大利亚维多利亚特色小镇进行研究,发现经济、社会和人口因素影响着小城镇和区域发展,应通过人口流动打破经济和人口趋势造成的小城镇发展瓶颈。Maija和Juha[8]通过对芬兰资源型农村小城镇的发展研究,认为以自然资源、组装工业和服务生产等为基础的5个长期且重叠的产业周期对该类型城镇发展具有重要意义。

国内学者对特色小镇的理论研究主要集中在以下方面:一是对特色小镇建设的理论和意义的研讨。如周晓虹[9]认为特色小镇的区域性实践对中国城市化发展和产业转型具有多方面的推广和辐射意义,是一种能优化生产力布局、破解有效供给不足、推动产业转型升级的经济模式。付晓东和蒋雅伟[10]认为特色小镇具有根植性,并将根植性的表现形态分为自然资源禀赋、社会资本基础及市场需求偏好三类。李鹏举和崔大树[11]提出特色小镇作为我国供给侧结构性改革的一种新型城镇化发展模式,在经济新常态背景下,对提升我国经济发展水平和城镇化发展水平有重要作用。二是对特色小镇发展路径的探讨。如姚尚建[12]认为特色小镇既应纳入国家城市化总体战略布局,也要尊重地方政策创新的积极成果,在城乡治理合流中实现产业转型、人口导入和文化传承的功能融合。郝华勇[13]认为欠发达地区特色小镇建设应把握精髓、因地制宜、因阶段施策,具体路径为依托现有小城镇凝练特色、夯实企业主体促进传统产业升级、彰显地方文化提升发展品位等。温燕和金平斌[14]认为特色小镇建设中必须注重提升核心竞争力,同时需要增强产业发展力、政府支持力、基础设施力、环境资源力和资本资源力。三是对不同地方特色小镇建设的创新探讨。如周鲁耀和周功满[15]提出浙江省特色小镇建设中的诸多做法能对开发区治理模式中存在的困难与问题进行很好的回应,其经验可以为未来开发区模式转型升级提供借鉴。陈清和吴祖卿[16]提出福建特色小镇的发展建设应注重实施“资源+人才+创新”策略,应加大对特色产业的政策支持和对当地居民参与特色小镇建设的激励,从而有效提高资源利用率。易开刚和厉飞芹[17]以浙江特色小镇的实践经验为基础,以“旅游+内容”和“旅游+手段”为主要方向,提出了存量空间提升模式、增量空间挖潜模式以及智慧旅游发展模式这几种旅游空间开发模式。四是对不同类别特色小镇建设提出不同方案。如何莽[18]提出康养旅游特色小镇建设应选取先天自然条件适合之地,再结合自然条件引入中医特色医疗和康体设施建设,同时应注重客源市场的民风民俗。杨梅和郝华勇[19]认为建设农业型特色小镇应融入文化元素、兼具旅游功能、基础设施完备、环境和谐宜居,建设路径应立足农业挖掘特色,发展文化创意农业并叠加旅游功能等。吴忠军等[20]提出建设少数民族旅游特色小镇可以提升少数民族群众的文化自觉精神,实现文化自信与文化自强,从而造就少数民族旅游特色小镇文化空间发展的理想路径与模式。

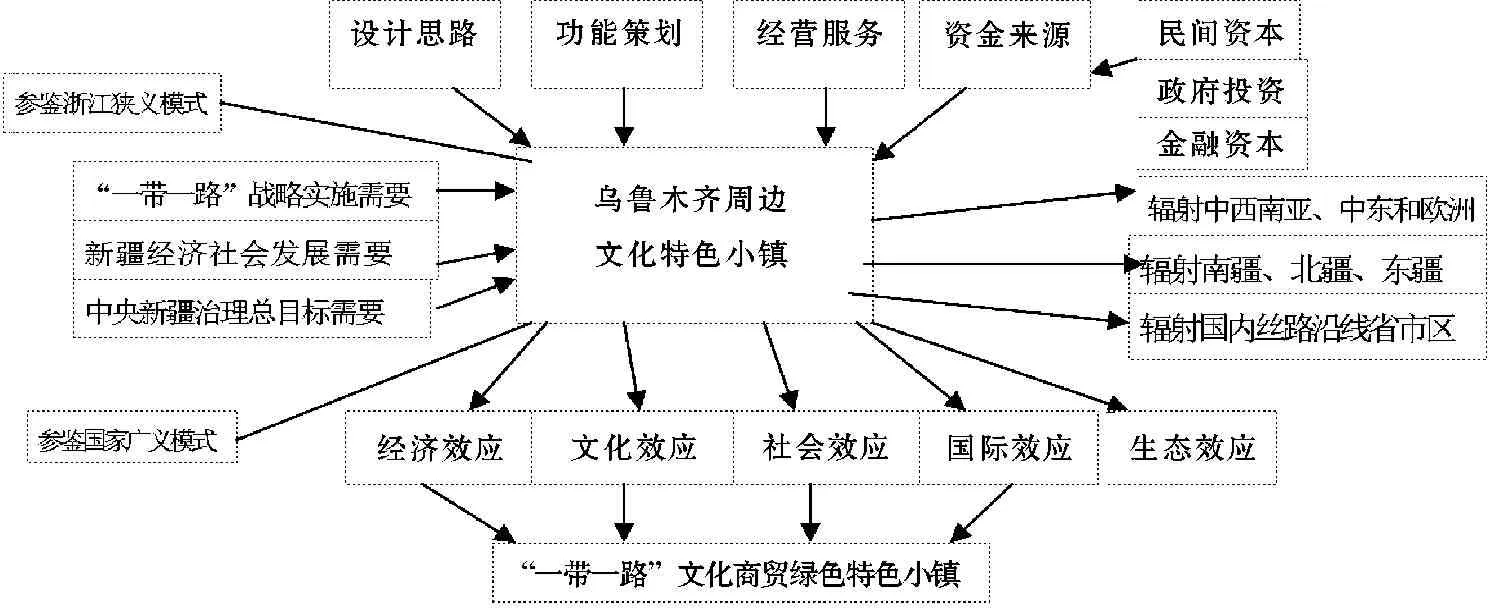

综上所述,不论选择广义特色小镇还是狭义特色小镇模式,其基础性设施框架设计均聚焦在功能与特色上。笔者认为,把中国新疆地方文化特色同丝绸之路经济带沿线国家和地区文化特色相结合,将国办与民办特色小镇基础设施的不同功能有机结合起来,可实现与国际化特色小镇模式接轨的新突破(见图1)。本文试图探索能聚合“国办文化场馆+政府支持民间资本投资”创建的特色小镇新模式,探寻有助于鼓励、支持、引导民营经济发展,推动新型城镇化建设,符合国家—地方—民营经济合力谋求乌鲁木齐周边城镇化建设的新思路。

图1乌鲁木齐周边文化商贸绿色特色小镇理论框架图

三、创建中国乌鲁木齐周边文化商贸绿色特色小镇的意义

(一)符合丝路优秀历史文化积淀传承和丝绸之路经济带建设的需要

2000多年前,中国新疆与亚欧大陆上勤劳勇敢的人民,探索出多条连接亚欧非几大文明区域的贸易和人文交流通路,后人将其统称为“丝绸之路”[21]。古代丝绸之路中的一些新疆重镇虽小,但其在千百年来传承“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”的丝路精神,推进人类文明进步和促进沿线各国文化经贸交流合作中所起到的重要纽带作用以及所作出的历史性贡献功载千秋[22]。

2013年9月和10月,中国国家主席习近平在出访中亚和东南亚国家期间,先后提出共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”(简称“一带一路”)的重大倡议,得到国际社会的高度关注。加快丝绸之路经济带建设,有利于促进沿线各国经济繁荣与区域经济合作,加强不同文明交流互鉴,促进世界和平发展。“一带一路”沿线大多是新兴经济体和发展中国家,总人口约44亿,经济总量约21万亿美元,分别约占全球的63%和29%。这些国家普遍处于经济发展上升期,与其开展互利合作的前景广阔*详见http://www.360doc.com/content/14/1109/20/9531466_423880384.shtml。。 缘于特殊的地缘优势,新疆既可利用国际国内两大市场、两种资源,担负起连接和建设丝绸之路经济带的重要使命,又可对外连接亚太经济圈和欧洲经济圈。进入21世纪后,新疆与丝绸之路经济带沿线国家及欧洲各国的联系更加紧密,民间交往推动着文化合作和民心相通。创建乌鲁木齐周边文化商贸绿色特色小镇将助推丝绸之路经济带建设,带动沿线国家和地区文化经贸合作。特色小镇建成后,将形成系统、长期、平稳发展的文化经贸合作产业价值链。从地缘政治与特殊区位来看,文化商贸绿色特色小镇选在乌鲁木齐周边创建较为合理,可为乌鲁木齐市增添一座标志性建筑和一张丝绸之路经济带沿线文化经贸国际名镇的亮丽名片。

(二)符合国家政策和新疆经济发展需要

党的十九大报告为非公有制经济发展和城镇化发展提供了纲领性指导。1996年—2017年,住房城乡建设部、国家发展改革委、财政部等部委以及新疆维吾尔自治区人民政府发布了一系列支持各类经济实体和社会民间资本投资创建文化与经贸特色小城镇的相关政策性文件,如《关于开展特色小镇培育工作的通知》《关于做好2016年特色小镇推荐工作的通知》《关于加快美丽特色小(城)镇建设的指导意见》《住房城乡建设部、中国建设银行关于推进商业金融支持小城镇建设的通知》《关于加快自治区文化发展的若干政策》《关于加快推进丝绸之路经济带核心区文化科教中心(文化体育部分)建设的实施意见》等。2017年新疆已经在南疆地区完成33个特色小镇试点建设,按照自治区党委加快南疆特色小城镇建设的部署,2020年要在南疆培育100个特色小城镇,转移100万农牧民*详见《新疆今年将试点33个特色小镇建设》,原载于《城市规划通讯》2017年第2期,第12页。。

(三)符合新疆社会稳定和长治久安总目标

新疆地处亚欧大陆腹地,陆地边境线长达5600多公里,周边与俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、巴基斯坦、蒙古、印度、阿富汗接壤。在当今纷繁复杂的国际形势和地区动荡局势下,中亚和南亚部分国家三股势力横行,近年来境内外敌对势力为达到分裂新疆的罪恶目的,制造了一系列暴恐案件,给新疆经济社会造成极大危害。国家为实现新疆社会稳定和长治久安实施了一系列政策和措施,并已取得初步成效,人心思安思稳、思经济发展、思文化交融已成为当地民众的共识。在丝绸之路经济带建设和反恐维稳新形势下,吸纳民间资本创建文化商贸绿色特色小镇,建设丝路文化教育展览中心、西域民族文化基地,通过“民族团结一家亲”展览等方式,采取民族团结故事宣讲、图片展示、音视频播放、亲身讲述等形式可以让各族群众更具国家认同感和民族团结感。

(四)符合绿色发展观和乌鲁木齐生态文明建设需要

党的十九大报告指出,加快生态文明体制改革,建设美丽中国,人类必须尊重自然、顺应自然、保护自然[23]。乌鲁木齐作为世界上距离海洋最远的城市,生态环境脆弱敏感,一旦遭到破坏将很难恢复。近年来,为建设生态宜居城市,乌鲁木齐将生态环境保护工作提升到前所未有的高度,提出了更高更严的标准和要求,在城市规划中坚持生态环境保护和城市共同发展的“城市双修”理念,坚定不移推进生态文明建设,严守生态功能保障基线,因而建设空气清新、环境优美、干净整洁的“低碳循环+生态绿色”文化商贸绿色特色小镇符合乌鲁木齐生态文明建设的需要。

四、乌鲁木齐周边文化商贸绿色特色小镇框架设计

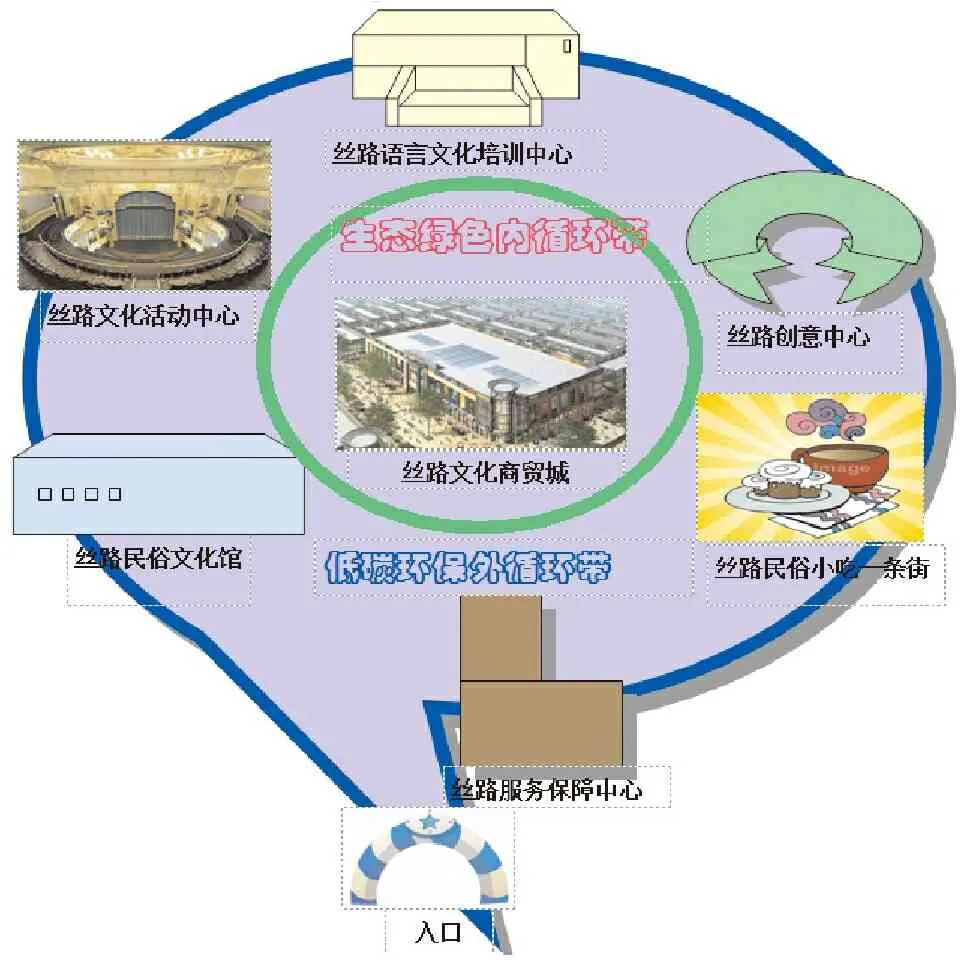

乌鲁木齐周边文化商贸绿色特色小镇构建不同于新疆国际大巴扎主要以商品贸易为主、民族歌舞表演为辅的建筑群构建;也不同于南疆地区特色小镇的“并村建镇”,这种模式很难形成规模性吸引国内外游客去旅游和消费的架构;更不完全等同于浙江狭义模式和全国广义模式的特色小镇。本文设计的乌鲁木齐周边文化商贸绿色特色小镇构建框架,借鉴了上述模式以及国际化特色小镇的诸多优点,以新时代新发展理念和为丝绸之路经济带建设服务的创新思路,设计了集丝路民俗文化馆、丝路文化活动中心、丝路语言文化培训中心、丝路创意中心、丝路饮食文化一条街和丝路文化商贸城“六位一体”,以及两大绿色循环带(低碳环保外循环带和生态绿色内循环带),共同建构国际性文化商贸绿色特色小镇(见图2)。乌鲁木齐周边文化商贸绿色特色小镇与国内其他特色小镇建筑不同,是以体现丝绸之路经济带沿线各国文化经贸合作为特色,为加快对接“五通”方略,提升中国国际竞争力而打造的国际“循环效应型”绿色特色小镇。

图2乌鲁木齐周边文化商贸绿色特色小镇布局设计框架图

(一)设计思路

乌鲁木齐周边文化商贸绿色特色小镇借鉴广义和狭义特色小镇的设计思路,采取政府投资为主和民间资本为辅的共同建设方式,以打造具有丝绸之路特色,集文化展览、民俗表演、语言培训、民俗小吃和商品贸易于一体的生态绿色特色小镇。主要设计思路如下:一是组织相关单位、专家及技术人员对特色小镇建设项目进行项目投资研究、初步可行性研究、评审初选、可行性研究、评估审查、核准以及开工七个阶段的工作。同时确保特色小镇的前期管理具备充足的人力、财力和后勤保障。二是做好文化商贸绿色特色小镇建设的中期评估,组织相关专家和技术人员对特色小镇建设情况、取得的成果、目前存在的问题和困难,以及下一步建设目标、任务、经费等进行综合评估,测评体系应按照国际标准严格执行,工程技术进度与质量、基础设施和服务保障、维稳与安全等环节都必须与国际标准接轨。三是文化商贸绿色特色小镇前期和中期建设运营实行责任监管机制。在项目可行性分析、立项报告、资金审核、预警监测、风险评估、全面测评和绿色发展等方面建立政府主导监管、专家评估和第三方机构协助监督三位一体的监管机制。

(二)功能设定

乌鲁木齐周边文化商贸绿色特色小镇建成后可以体验丝绸之路经济带沿线国家和地区不同的民俗风情、人文景观和文化风格,主要由六大框架布局和两大绿色循环带来实现。

六大框架布局包括:一是丝路民俗文化馆。主要通过文化馆的形式展示中国西域丝绸之路千年来的民俗文化。功能区可设置西域丝绸之路文明发展史馆、丝路名人轶事馆、西域民族史馆、近现代民族历史馆、丝路文化科技创新馆等。二是丝路文化活动中心。可通过大剧院等形式展示不同国家民族歌舞和民间技艺等。三是丝路语言文化培训中心。主要功能是方便参观群众学习各国语言和文化知识,包括丝绸之路经济带沿线国家小语种课程和语言培训,沿线国家历史、文化、民族、社会等方面知识的学习、培训和交流,民间非遗技艺培训和传承、民间工艺品创作培训、民间美食及技艺培训等。四是丝路创意中心。主要通过设立研究中心、创意工作室来传承发扬丝路文化和技艺。功能区可设有丝绸之路文化、艺术、文学、语言研究中心,非遗传承教学研发中心,丝路文化画廊,名家工作室等。五是丝路饮食文化一条街。主要汇聚不同国家的餐饮和特色小吃等。六是丝路文化商贸城。主要通过商贸城自由贸易各国的各类商品,比如丝绸之路民间艺术作品等。

两大绿色循环带包括:一是低碳环保外循环带。低碳环保基础设施设计必须坚持“以人为本”的理念,实现雨水雪水废水回收利用、垃圾分类处理与再利用、太阳能利用等,同时严格管控碳排放量与噪音超标等。二是生态绿色内循环带。生态绿色设计包括花草树木生态绿色带,休息亭、坐凳与林荫小道等镇容管理均以绿色为主色进行搭配。通过达到一定比例的文化商贸绿色特色小镇绿化率,使其主体功能区和生态绿色系统带相互协调、协同发展。

五、乌鲁木齐周边文化商贸绿色特色小镇效应分析

乌鲁木齐周边文化商贸绿色特色小镇以服务丝绸之路经济带建设为出发点,全力打造丝绸之路经济带沿线国家和地区特色文化、经贸合作和绿色发展的新模式,能够产生较好的经济、社会、文化、国际辐射和生态效应。

(一)经济效应

文化商贸绿色特色小镇能带来可观的经济效应。统计数据显示(见表1),2011年—2016年间,新疆入境旅游人数和收入分别从2011年的132.5万人、4.65亿美元增加到2016年的200.5万人和9.01亿美元,年均增长8.94%和15.81%。同时期,国内旅游人数和消费收入分别从2011年的3829万人、411亿元人民币增加到2016年的7901万人和1340亿元人民币,年均增长16.41%和28.33%。其中2016年乌鲁木齐市入境旅游消费和国内旅游消费分别达到3.81亿美元和441.5亿元人民币,分别占新疆入境旅游和国内旅游消费收入的42.22%和32.95%。按照上述年均增长率,乌鲁木齐周边文化商贸绿色特色小镇建成后将带来可观的旅游经济效应。此外,特色小镇还可通过新疆本地居民消费等方式获取收入。2016年新疆居民消费性支出总额达3627亿元,待特色小镇整体项目完工后,还可从新疆本地居民获得一定的消费收入。同时特色小镇的丝路民俗小吃街和丝路商贸城也可获取一定的租金收入。因而从总体上看,特色小镇基本的经济效用收入大于支出,将为乌鲁木齐乃至新疆经济发展带来新的活力。

表1 2011年—2016年新疆、乌鲁木齐入境和国内旅游统计

数据来源:数据源自2012年—2017年《新疆统计年鉴》。

(二)社会效应

文化商贸绿色特色小镇建成后可为社会提供近l万个就业岗位,解决一定范围的就业问题;同时特色小镇独具的西域丝绸之路特征建筑群,还可增强新疆各族群众对祖国、对中华文化的认同感,从而促进新疆民族团结、社会稳定和长治久安,增强沿线国家的政治互信,促进民心相通。此外,由于特色小镇管理体制机制灵活,市场适应性强,能将项目与市场需求有效衔接,因而所产生的社会直接效益和间接效益也将非常可观。

(三)文化效应

文化商贸绿色特色小镇硬件设施全部建成并实现常态化运行后,可逐步跟进构建丝绸之路经济带学术交流中心、民间文物展览中心、文物古玩交易中心和民族团结教育中心等,通过文化传播、交流、学习和教育活动产生文化先行效应。可举办一系列与国际接轨的民间大型文化经贸交流活动,推动形成中国丝路文化国际品牌,提高新疆各族群众文化学习的积极性和水平,增强各族群众对中华文化的认同感,促进沿线国家文化互学互鉴。

(四)国际辐射效应

文化商贸绿色特色小镇建成后,将进一步推动丝绸之路经济带沿线国家和地区政府间以及民间的文化交流,可充分发挥政府投资灵活性强的优势,建立长效合作机制,鼓励各国社会力量和民间资本积极参与、共同建设。同时,遵循国际规则和市场规律,兼顾各方利益,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,调动各方积极性,将文化与对外交流和经贸合作密切结合,形成文化交流、文化传播和文化贸易协调发展的态势,产生互利共赢的经济效应、文化效应、社会效应和国际辐射效应。

(五)生态效应

文化商贸绿色特色小镇坚持绿色发展理念,以内外循环带突出“低碳环保”循环经济效应和“生态绿色”环境美化效应,促进特色小镇生态、美化、防护、休闲、人文、商贸更好地融合。低碳环保外循环带可以实现垃圾、废水等回收利用,确保环境整洁和可再生资源再利用;生态绿色内循环带可以构建更好的绿色生态环境,突显人与自然和谐共生的空间形态。建立两大循环带可以更好地打造具有新疆地域特色和促进丝绸之路经济带沿线国家或地区文化与民心相通的生态旅游特色小镇。

六、乌鲁木齐周边文化商贸绿色特色小镇建设的问题预估与解决途径

(一)问题预估

乌鲁木齐周边文化商贸绿色特色小镇建设可能会遇到一系列问题:一是政府政策和资金支持力度不够,同民间组织、施工单位沟通协调工作不到位,可能导致文化商贸绿色特色小镇建设项目无法正常启动、施工困难或建设进展缓慢,甚至还可能发生“烂尾”风险。二是文化商贸绿色特色小镇的整体规划建设中可能存在投融资和运营管理不善或违法违规现象,导致部分民间资本撤资,使项目建设和投资存在风险。三是因前期投资金额相对较大,而银行对民营企业的放贷额度有限,可能导致民间资本融通出现困难,存在资金无法到位的风险;同时项目开建后也可能存在银行贷款压力风险,导致民间资本投资的有限和滞后。四是建设与管理团队水平及人员专业知识技能综合素质不高,可能导致工程建设质量低下,使整体建筑群达不到预期设计的目标。五是整体项目成熟后,管理、经营、安全、维稳、消防或抗震防灾都可能成为最大风险。六是文化商贸绿色特色小镇建成后基础设施和后期保障服务体系滞后,可能导致外地和本地旅游参观学习人数的减少,进而陷入“有镇无客源”的困境。七是文化商贸绿色特色小镇建设完成后,可能面临相关文化、语言、技艺等方面精英人才的引进难题。

(二)解决途径

一是政府应适时出台优惠政策,进一步加大基础性建设财政支持力度,确保文化商贸绿色特色小镇健康、可持续发展。二是在项目初创与中后期经营管理中,应吸收各方面专家和第三方机构共同参与建设及运营管理决策与咨询,以推进项目监管和创新经营管理。三是政府应帮助民间资本投资实体与金融机构密切协作,增加对民营企业的放贷额度,减轻其还贷压力,同时还应监督民营企业对银行放贷资本的使用,加强“政府资本+民间资本+银行放贷”共同监督机制建设,确保文化商贸绿色特色小镇建设总体目标落实到位。四是提高建设类和经管类人才的专业化水平,可通过外引人才、政府援助专家、自培人才来实现;同时营造良好的社会环境和国际招聘及引进环境,对所需的专业人才给予“高薪酬+高福利+高保障”三位一体的优惠政策,吸引国内外精英来乌鲁木齐文化商贸绿色特色小镇服务与工作。五是通过“镇巡查员+特警人员+科技手段”三结合的安保体系建设确保文化商贸绿色特色小镇的常态化运营。六是文化商贸绿色特色小镇服务保障可通过“科技智能系统建设投入+专业管理团队新型服务模式”体系,实现人性化、功能化和便利化。七是扩大文化商贸绿色特色小镇社会影响力和国际影响力,可借助各种媒体扩大宣传,增强特色小镇的国际竞争力,并为打造百年经典名镇奠定基础。八是针对文化商贸绿色特色小镇标识及创意中心的成果,应在第一时间对涉及的知识产权进行精心保护和利用。

中央明确要把新疆建设成丝绸之路经济带核心区,意味着新疆将在“一带一路”建设中扮演非常重要的角色。创建乌鲁木齐周边文化商贸绿色特色小镇须抢抓“一带一路”发展机遇,在国家和地方政府的帮助和支持下,加快策划和启动步伐,推动特色小镇的建设和发展,进而带动丝绸之路经济带核心区建设,把中国—乌鲁木齐周边文化商贸绿色特色小镇打造成丝绸之路经济带沿线国家和地区文化经贸合作的国际名镇。

[1]胡小武.特色小镇的发展理念与治理逻辑再思考[J].国家治理,2017(14):28-34.

[2]习近平.决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利[M].北京:人民出版社,2017.

[3]Marko Filipovic,Kanazir Vlasta Kokotovic.Small Towns in Serbia——the "Bridge" between the Urban and the Rural[J].European Countryside,2016(8):462-480.

[4]Esbah Hayriye,Kara Baris. Changing Land Cover Characteristics of a Developing Coastal Town: A Case Study of Didim, Turkey[J].Journal of Coastal Research,2010(2):274-282.

[5]Mahta Mirmoghtadaee.The Relationship between Land Use,Socio-Economic Characteristics of Inhabitants and Travel Demand in New Towns——a Case Study of Hashtgerd New Town (Iran) [J].Taylor & Francis,2012(1):39-62.

[6]Jeff Crisp,Tim Morris.Displacement in Urban Areas:New Challenges,New Partnerships[J].Disasters,2012(6):23-42.

[7]Liam Wilkinson,Andrew Butt.The Prevalence and Characteristics of Commuting between Small Towns and Regional Centres in Regional Victoria[J].Rural Society,2013(1): 75-86.

[8]Maija Halonen,Juha Kotilainen.Industry Life Cycles of a Resource Town in Finland——the Case of Lieksa[J].European Countryside,2015(1):16-41.

[9]周晓虹.产业转型与文化再造:特色小镇的创建路径[J].南京社会科学,2017(4):12-19.

[10]付晓东,蒋雅伟.基于根植性视角的我国特色小镇发展模式探讨[J].中国软科学,2017(8):102-111.

[11]李鹏举,崔大树.空间交易费用、产权配置与特色小镇空间组织模式构建——基于浙江特色小镇的案例分析[J].城市发展研究,2017(6):10-17.

[12]姚尚建.城乡一体中的治理合流——基于“特色小镇”的政策议题[J].社会科学研究,2017(1):45-50.

[13]郝华勇.特色小镇的区域差异辨析及欠发达地区打造特色小镇的路径探讨[J].企业经济,2017(10):171-177.

[14]温燕,金平斌.特色小镇核心竞争力及其评估模型构建[J].生态经济,2017(6):85-89.

[15]周鲁耀,周功满.从开发区到特色小镇:区域开发模式的新变化[J].城市发展研究,2017(1):51-55.

[16]陈清,吴祖卿.福建特色小镇发展建设的“资源+人才+创新”策略分析[J].福建论坛,2017(3):161-166.

[17]易开刚,厉飞芹.基于价值网络理论的旅游空间开发机理与模式研究——以浙江省特色小镇为例[J].商业经济与管理,2017(2):80-87.

[18]何莽.基于需求导向的康养旅游特色小镇建设研究[J].北京联合大学学报,2017(2):41-47.

[19]杨梅,郝华勇.农业型特色小镇建设举措[J].开放导报,2017(3):85-88.

[20]吴忠军,代猛,吴思睿.少数民族村寨文化变迁与空间重构——基于平等侗寨旅游特色小镇规划设计研究[J].广西民族研究,2017(3):133-140.

[21]彼得·弗兰科潘.丝绸之路:一部全新的世界史[M].邵旭东,孙芳,译.杭州:浙江大学出版社,2016.

[22]曾问吾.中国经营西域史[M].乌鲁木齐:新疆人民出版社,1986.

[23]党的十九大报告辅助读本[M].北京:人民出版社,2017.