网络位置、网络密度对企业社会责任报告行为的交互影响效应研究

(南京大学 商学院,江苏 南京 210093)

一、引言

经济转型背景下,“制度缺失(institutional voids)”的普遍存在促使企业积极构建非正式的关系网络,获取发展所需要的关键资源,以此降低制度环境的约束[1]。通过董事兼任形成连锁董事网络,是企业构建社会网络的一种重要手段。董事网络不仅能够带来有价值的商业信息,还能帮助企业获取资源,从而对战略行为产生重要影响[2-4]。然后,董事网络对企业战略行为的影响研究,主要关注创新、并购、国际化等市场型战略,而对企业社会责任等非市场型战略的影响却较少探讨[4-6]。企业社会责任(Corporate Social Responsibility,以下称CSR)作为典型的非市场型战略,通过促进其他社会主体福利的方式,来提高组织的绩效和合法性[6]。企业社会责任的前因研究,主要关注公司层面的治理机制、冗余资源和管理者的认知观念,行业层面的竞争程度、法律规制,以及市场发展程度、政府规制等正式制度因素[7-9]。然而,对于网络嵌入这种非正式的制度安排,是否以及如何影响企业的社会责任行为,现有研究的关注相对较少。

企业社会责任的前因探讨,只有为数不多的几项研究考察了社会网络的影响,如韩洁等发现连锁董事的网络关系,会导致企业在社会责任报告方面产生模仿现象[10]。刘计含等研究发现,处于网络“中心位置”的企业,在企业社会责任行为上与关联企业具有更高的相似性[11]。董事社会网络对企业社会责任行为的影响,虽然取得了初步的成果,但仍然存在以下几个方面值得拓展。首先,除了中心性,还应该考察结构洞对企业社会责任行为的影响。网络视角的社会责任研究,只关注了“中心性”这一网络位置,而对同样重要的位置指标“结构洞”却未加以考虑[11]。因此,同时考虑“中心性”和“结构洞”对社会责任的影响,有助于提高研究模型的完备性。其次,需要进一步探究网络位置影响企业社会责任行为的内在异质性。“中心性”和“结构洞”虽然都能够表征网络位置的优势程度,但两者在信息质量、控制能力等方面存在差异,从而导致不同的网络位置能够对企业战略行为的影响存在区别[2,12,13]。但是,网络视角的社会责任研究,尚未探究不同网络位置的异质性,如何对企业的社会责任行为产生差异化影响。

另外,网络视角的社会责任研究,还应该考虑网络特征的权变作用。社会网络的研究存在两种视角,第一种称为“整体视角”,此类研究的特点是“自上而下”,即探讨如网络密度、网络规模等网络整体特征对企业行为的影响[4,14]。第二种称为“个体视角”,这类研究的特征是“自下而上”,即考察中心性和结构洞等具体网络位置对企业行为的影响作用[2,3]。权变理论认为,企业的行为是企业特征(网络位置)和外部环境(网络特征)共同作用的结果[15]。网络密度不仅影响网络中的信息传递过程,还会制约不同行动者之间的互动方式以及合作程度[16]。可以推断,不同网络位置对企业社会责任行为的影响,很可能还会受到网络密度的权变影响。但网络位置和网络密度的交互作用对企业社会责任的影响,却未能获得现有研究的关注。因此,整合网络研究的两者视角,考察网络位置和网络密度的交互作用如何影响企业的社会责任,能够进一步丰富董事社会网络与企业社会责任的关系研究。

综上所述,本文尝试回答以下几个问题:(1)除了中心性,另一重要的网络位置指标“结构洞”,是否影响企业的社会责任行为?(2)中心性和结构洞内在的异质性,使其企业社会责任的影响方面,是否存在明显的差异?(3)网络位置(不论是中心性,还是结构洞)对企业社会责任的影响,如何依赖网络密度这一整体特征?希望借助对这些问题的回答,能够进一步拓展董事社会网络对企业社会责任的影响研究,同时深化有关社会网络与非市场型战略关系的讨论。

二、理论分析和研究假设

(一)中心性和CSR报告

中心性是指企业在多大程度占据了网络的“中心位置”,反应的是企业在网络中的结构地位以及相对重要性[12]。居于网络中心的企业(为行文方便计,称之为“中心性企业”,与之关联的企业成为“边缘企业”)往往存在众多的直接联系,因而能够充分、及时地获取到关键信息,同时还可以利用中心地位的结构优势,在更大的范围内访问网络中的潜在资源[12,13]。然而,中心性企业如何将位置优势的潜在价值,转化成实际的竞争优势,还存在诸多的不确定性[17]。例如,信息从边缘企业向中心性企业流动的时效性、准确性,并不完全为中心性企业所控制,很大程度上受制于边缘企业的分享意愿[18]。中心性企业虽然可以借助地位优势,接触到大量的重要资源,但是对这些资源的利用程度还会受到边缘企业资源支持态度的影响[19]。诚然,中心性企业能够利用结构地位对边缘企业产生影响,但是这种影响的程度远未达到控制的程度,即占据中心位置并不能确保对网络资源的有效支配。因此,中心性企业需要借助其他手段来影响边缘企业的信息分享以及资源支持行为,从而最大程度上“捕获”位置优势的潜在价值。

研究表明,承担社会责任(通过发布社会责任报告的方式来体现)能够提高企业的商业合法性。合法性是指在一个构建的社会体系中,制度主体对企业行为在多大程度上符合社会规则、规范以及公众认知的总体判断,较高的合法性能够带来关键资源的持续流入以及利益相关者的支持[20]。商业合法性主要关注商业层面的利益相关者对企业的行为是否恰当、合适以及是否值得渴望的总体评价[21]。具体而言,承担社会责任表明企业在商业活动中,会考虑自身经营行为对其他利益相关者的影响,而不是根据完全自利的原则行动[22]。另外,社会责任对企业以及社会的积极意义,通常需要较长的周期才能体现[23]。承担社会责任表明了企业对自身行为的长期承诺,因而不大可能在商业合作中采取短期的投机行为[21]。如此,承担社会责任能够赢得商业伙伴的积极评价,进而提高企业的商业合法性[24]。较高的商业合法性,不仅能够促进商业伙伴的信息分享意愿,还会强化商业伙伴的资源支持行为[25,26]。因此,本文推断,网络嵌入背景下,企业会通过承担社会责任来提高商业合法性,以此增强对网络价值的捕获能力。

进一步地,企业通过承担社会责任来提升商业合法性的倾向,还会因为中心性的上升而得以强化。根据企业社会责任的“成本-收益分析框架”,企业是否承担社会责任还取决于成本和收益的权衡,如果承担社会责任的成本越低、收益越高,那么企业承担社会责任的可能性就越高[27]。如果企业承担社会责任是为了改善与利益相关者的关系、提高商业合法性,那么相关的资源投入实质上就是企业的“关系成本”[28]。如此,在关系成本既定的前提下,企业的中心性越高,意味着直接的关系连接越多,而平均的“关系成本”则越低。因此,企业的中心性越高,越有可能承担社会责任,即越有可能发布社会责任报告。基于此,本文提出如下假设。

H1a企业的网络中心性越高,发布CSR报告的可能性越高。

承担社会责任能够提高商业合法性,进而增强企业对网络资源的利用能力。然而,制度理论认为,组织在获取合法性的过程中,可能会采取解耦(Decoupling)的策略,即组织对外部期望仅仅做出符号性地服从,却不会实质性地投入资源去执行相关活动[29]。如此,探讨网络中心性和社会责任行为的关系需要更近一步,不仅要观察企业是否承担了社会责任(表现为CSR报告的发布),还应该评估企业实际的资源投入程度(表现为CSR报告的质量)[28]。本文认为,社会网络的“声誉机制”能够有效抑制企业对解耦策略的采用。较高的中心性意味着企业及其管理者具有较强的社会关系,这种深度的关系嵌入能够同时给企业和管理者带来社会声望,一旦企业做出违反社会规范(如违约、投机)的行为,其声誉必然受损[30]。如果企业只是象征性地发布报告,向利益相关者传达承担社会责任的信号,但却没有实质性的投入资源去执行,会被理解为带来欺骗色彩的投机行为,从而给企业及其管理者造成“声誉伤害”;并且,企业的中心性越高,意味着社会声望越高,投机行为导致的“声誉损失”也就越大[31,32]。因此,企业的网络中心性越高,采取解耦策略的可能性越低,即社会责任报告的质量越高。基于此,本文提出如下假设。

H1b在发布报告的前提下,企业的网络中心性越高,CSR报告的质量越高。

(二)结构洞与CSR报告

结构洞描述了网络中存在的某些行动者无法直接联系的现象,此类连接的中断就好比网络中的洞穴。如果某个行动者能够将原本无法直接联系的个体连接起来,就表明占据了结构洞的位置,因而能够获得经纪人(Brokerage)的地位(为行文方便计,将此类企业称为“结构洞企业”,与之关联的企业称为“边缘企业”)[2,3]。相比中心性企业,结构洞企业同时拥有信息优势和控制优势。信息优势是指结构洞企业从被其“桥接”的边缘企业那里获得的非冗余信息,因为边缘企业之间不存在直接联系,所以从结构洞两端获得的信息的同质性往往较低;控制优势则来自于结构洞企业对信息的选择性安排,即与哪些企业分享所获得的信息、什么时候分享以及分享多少信息[33]。本文推断,结构洞企业能够利用对关联企业的控制能力,充分、有效地支配网络资源,因而在社会责任报告的工具性利用上,表现出与中心性企业完全不同的行为。

结构洞的“桥梁”功能,意味着结构洞企业占据了其他企业之间的联系通道,因而能够有效控制信息在不同企业间的流动,进而影响边缘企业的合作行为。陈运森研究发现,企业会利用结构洞的控制优势,有效压缩采购成本和采购时间、增加销量以及加快资金周转,从而明显改善企业的运营效率[3]。从资源依赖的角度看,边缘企业如果想要在结构洞企业的信息分享中赢得有利的地位,即确保充分、及时地获取信息流,进而捕捉商业机会或者规避风险,就必须维护好与结构洞企业的关系,如积极主动地分享自己所用的信息、尽可能满足结构洞企业的资源需求[34]。如此,结构洞企业可以借助对边缘企业的控制能力,充分支配网络中的潜在资源,从而降低对社会责任报告的工具性依赖。并且,随着结构洞丰富程度的提高,企业的控制能力也在不断增强,工具性利用社会责任报告的可能性则会进一步下降。基于此,本文提出如下假设。

H2a企业的结构洞越丰富,发布CSR报告的可能性越低。

企业占据的结构洞越多,发布社会责任报告(表明承担了社会责任)的必要性越低。但是,企业还可能迫于商业伙伴之外的利益相关者(如客户或者政府等)的压力,被动发布社会责任报告[28]。然而,此种背景下发布的社会责任报告,往往表现出较低的报告质量。制度理论认为,组织之所以会采取解耦的策略来应对外部压力,或者因为缺乏执行的意愿,或者是不具备执行相关活动的能力[29]。本文认为,结构洞企业缺乏资源投入的动机,因而会发布低质量的社会责任报告。具体而言,不论企业是基于何种利益相关者的压力而承担社会责任,其目的都是为了赢得利益相关者的支持,进而确保关键资源的流入[20,34]。因此,如果企业能够基于结构洞位置的控制优势,通过网络途径充分获取企业所需要的资源,对其他利益相关者的依赖程度就会下降。此时,结构洞企业工具性利用社会责任报告,提高商业合法性的必要性较低。并且,企业的结构洞位置越是丰富,借助控制优势支配网络资源的能力就越强,资源投入的动机自然就越弱。基于此,本文提出如下假设。

H2b在发布报告的前提下,企业的结构洞越丰富,CSR报告的质量越低。

(三)网络密度及其调节作用

基于控制优势的差异,中心性企业和结构洞企业在工具性利用社会责任报告的选择上,表现出完全相反的行为模式,前者会积极地践行社会责任活动,后者则以消极的态度来对待。然而,网络嵌入背景下的企业行为,并非完全由网络位置决定,还会受到网络密度等特征的影响[35]。网络密度影响行动者之间的信息交换过程以及合作方式,因而能够对嵌入其中的个体产生行为约束[36]。因此,本文认为,网络位置(中心性和结构洞)与社会责任行为的关系,可能还会受到网络密度的制约。

随着网络密度的增加(行动者之间的联系越来越多),不同行动者之间的沟通效率会明显改善。高效率的网络沟通会带来两个方面的影响,一方面,信息在网络中传播的范围和速度会越来越大、越来越快,进而弱化有利位置带来的信息优势;另一方面,高效率的沟通能够促使行为规范的形成,增加了不同行动者达成集体行动的可能性,从而削弱有利位置的权力优势[36]。因此,在高密度的网络中,即使行动者占据了优势的网络位置,其他行动者依然能够对其行为形成有效的监督和制约。具体到企业的社会责任报告行为,虽然中心性企业未能形成对关联企业的有效控制,但中心位置还是能够带来相对的信息以及权力优势[12]。然而,在高密度的社会网络中,即使这种相对优势也会被进一步的弱化,从而更加突显中心性企业工具性利用社会责任报告的必要性。同样,网络密度还会弱化结构洞企业对关联企业的控制能力,进而降低关联企业对结构洞企业的依赖程度。如此,关联企业对结构洞企业的资源支持行为也会下降,从而增加结构洞企业工具性利用社会责任报告的可能性。相反,较低的网络密度会强化中心性企业和结构洞企业的信息以及控制优势,从而提高关联企业的相对依赖程度。较高的非对称依赖能够有效触发关联企业的资源支持行为,工具性利用社会责任报告的必要性因此而降低。基于此,本文提出如下假设。

H3a网络密度越高,中心性与CSR报告发布的正向关系越强。

H4a网络密度越高,结构洞与CSR报告发布的负向关系越弱。

网络密度能够影响信息的传递过程以及行动者之间的互动方式,从而调节网络位置对企业社会责任报告行为的影响。不论是中心性企业,还是结构洞企业,如果只是象征性地发布社会责任报告,却并未投入足够的资源去执行具体活动,实质上属于违反社会规范的投机行为[28,31]。对于中心性企业而言,这种不规范行为在高密度网络中会快速、大范围地传播,从而对企业的声誉造成很大的伤害;相反,如果网络的密度较低,不规范行为的传播效率和范围就会受限,相应的声誉损失也会降低[32,36]。同样,如果结构洞企业采取了解耦的策略来应对社会责任,高密度的社会网络不仅会高效传播这种投机行为,还可能促使其他行动者采取集体行动来惩罚结构洞企业。如此,高密度网络情境下,结构洞企业采取解耦策略的动机会明显下降;相反,如果网络密度较低,其他行动者难以通过集体行动来制裁结构洞企业的投机行为[37]。此时,结构洞企业采取解耦策略的可能性就会明显上升。基于此,本文提出如下假设。

H3b发布报告的前提下,网络密度越高,中心性与CSR报告质量的正向关系越强。

H4b发布报告的前提下,网络密度越高,结构洞与CSR报告质量的负向关系越弱。

图1 理论模型

本研究的理论模型见图1。H1a-H4a:中心性和网络密度对企业社会责任报告行为的影响,H1b-H4b:结构洞和网络密度对企业社会责任报告行为的影响。

三、研究设计

(一)样本来源

本研究从两个维度考察企业的社会责任报告行为,CSR报告发布和CSR报告质量。为便于区分,将考察“网络位置与CSR报告发布”关系的样本命名为Sample Issue,将考察“网络位置与CSR报告质量”关系的样本命名为Sample Quality,样本Sample Quality为样本Sample Issue的子集。其中Sample Issue初始样本为2008-2015年期间的所有上市公司,Sample Quality初始样本为Sample Issue样本中发布CSR报告的企业,将初始样本剔除缺失值、异常值(上下1%的Winsorize处理)之后所获得的非平衡面板数据,用于最终的实证分析。

本研究相关的财务数据来自CSMAR数据库,CSR报告评级来自润灵环球数据库。本研究的样本选择2008年作为起点,是因为中央政府在2007年年底才颁布社会责任报告指引,从2008、2009年开始上市公司才陆续发布社会责任报告。另外,润灵环球作为社会责任评估的独立第三方机构,每年都会发布有关上市公司社会责任的评估报告。润灵环球最新报告的发布日期为2016年12月,但评估报告所针对的内容实质上是上市公司2015年的社会责任活动。因此,本文选择2015年作为样本观察期的终点。

(二)变量测量

1. CSR报告发布和CSR报告质量

参照Marquis、韩洁等人的研究设计,将CSR报告发布(CSRIssue)设置为虚拟变量,如果上市公司在观察年度发布了CSR报告,将CSRIssue赋值为1,否则CSRIssue=0[10,28]。CSR报告质量(CSRQuality)用润灵环球的评分来衡量,其范围为0~100,分值越高说明CSR报告的质量越高,即企业在CSR活动中的资源投入程度越高。

2. 中心性和结构洞

现有文献将中心性细分成多种不同的类型,探讨较多的是程度中心性(Degree Centrality)、接近中心性(Closeness Centrality)以及中介中心性(Betweenness Centrality)。参照现有董事网络的研究设计,中心性和结构洞的具体测量方法如下[2,12,18,33]。

(1)程度中心性。

节点i的程度中心性是指与其存在直接联系的节点的数量,程度中心性越高,说明节点i越处于网络的中心位置。其中i为给定的观察节点,s代表网络中的其他节点,N代表网络节点的总数量。如果节点i和节点s之间存在直接联系,则Cis等于1,否则为0。另外,为了消除网络规模的影响,用N-1对程度中心性进行了标准化处理。

(2)接近中心性。

接近中心度衡量给定节点i与网络中其他节点之间的距离,接近中心性越大,说明整体上看节点i与所有其他节点越接近。其中i为给定的观察节点,s代表网络中的其他节点,N代表网络节点的总数量。D(i,s)测量节点i与节点s之间的最短距离,节点i与网络中所有其他节点的最短距离之和的倒数,即为接近中心性。

(3)中介中心性。

中介中心性衡量节点i在网络中扮演“中介”角色的程度,即节点i能够在多大程度上将原本不存在连接的另外两个节点“桥接”起来。其中i为给定的观察节点,r、s分别代表网络中的其他节点,N代表网络节点的总数量。Brs表示节点r与节点s相联结必须经过的捷径数,Brs(ni) 表示节点r与节点s所有捷径路径中经过节点i的数量。

(4)结构洞。

SHi=1-∑sCis;Cis=∑s≠i(Ris+∑q≠i,RiqRqs)2

其中,i为观察节点,s为节点i之外的其他节点,q则是排除节点i和节点s之外的剩余节点。Ris、Riq和Rqs分别衡量节点i对节点s的直接关系投资、节点i对节点q的直接关系投资、节点q对节点s的直接关系投资。Cis表示节点i与节点s产生联结所需直接或间接关系的约束程度,即“约束系数”,∑sCis表示节点i在网络中受到的总体约束,而SHi=1-∑sCis则衡量了节点i在整个网络中的结构洞丰富程度。

根据不同类型中心性的定义和测量思路,程度中心性和本文所探讨的中心性概念最为接近,即能够刻画企业在网络中的中心地位,但并不具备绝对的控制能力。因此,本研究选择程度中心性来衡量企业位置的“中心化”程度。另外,程度中心性和接近中心性在概念上较为接近,而中介中心性则和结构洞的概念更加相似。在稳健性测试部分,本研究将用接近中心性和中介中心性代替程度中心性和结构洞,进行稳健性分析。

本文计算中心性和结构洞的企业网络为董事连锁网络,构建的具体过程为:(1)董事的识别和编号。以国泰安高管个人资料和公司年报为基础,根据董事的姓名、性别、出生年份以及工作经历等信息,剔除掉同名的董事、识别出名字相同的不同董事,并对识别后的董事进行编号。(2)董事网络位置的测量。根据步骤(1)识别出的董事及其关联连接,通过网络分析软件Pajek计算公司所有董事的程度中心度、中介中心度、接近中心度以及结构洞丰富程度。(3)企业网络位置的测量。参照现有研究的做法,将公司所有董事的网络位置(中心性和结构洞)的测量值取平均,作为公司层面的网络位置的测量。

3. 网络密度

参照Oliver等学者的方法,网络密度的具体测量如下[36]

其中,N代表网络节点的总数量,Ties表示网络中直接关系的实际数量,而N×(N-1)/2则衡量了节点数为N的网络,在理论上直接联系数量的上限。

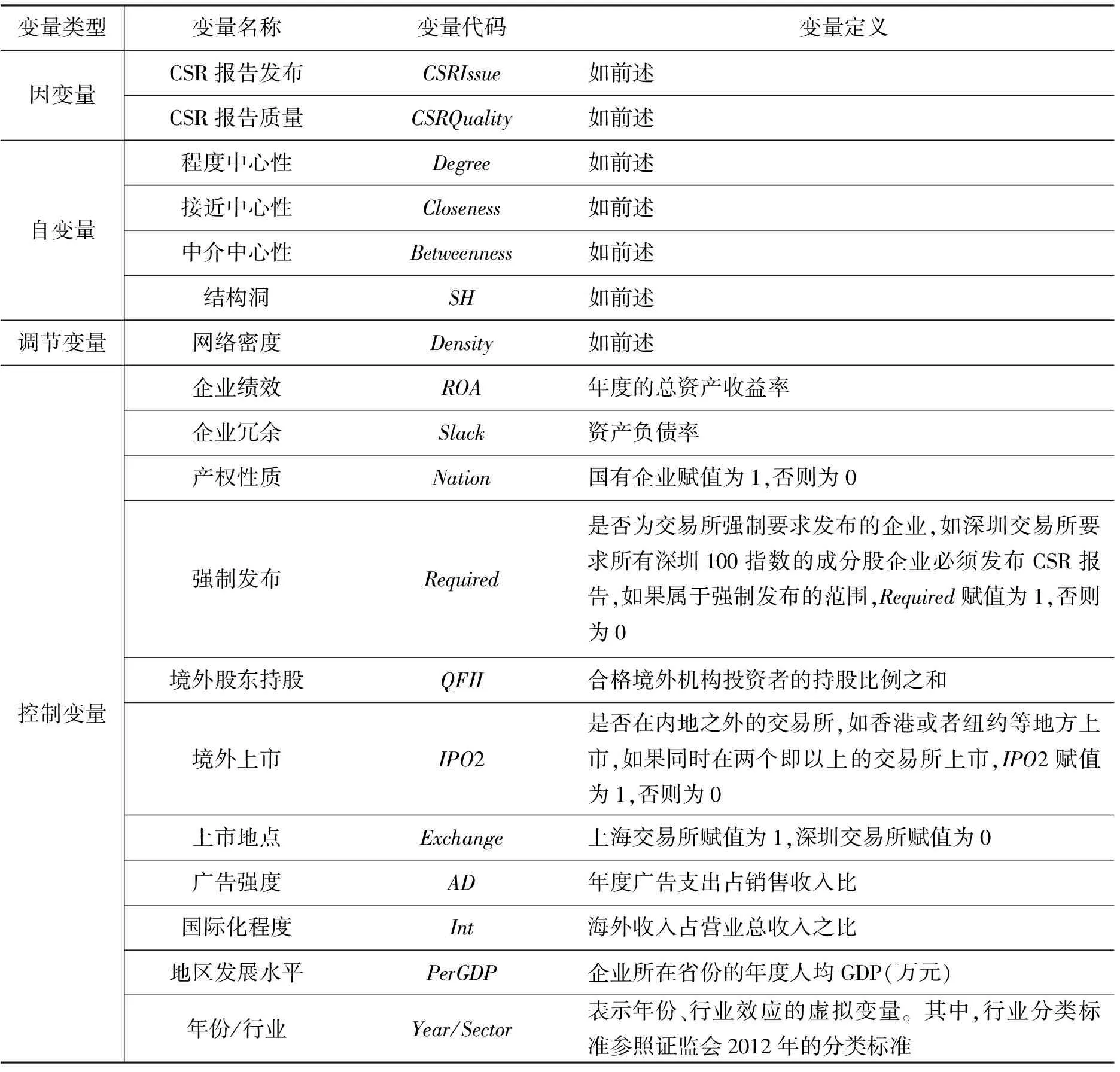

4. 控制变量

参考现有研究的模型设计,本文还考虑如下的控制变量[28]:企业绩效(ROA);企业冗余(Slack);产权性质(Nation);强制发布(Required);境外股东持股(QFII);境外上市(IPO2);上市地点(Exchange);广告强度(AD);国际化程度(Int);地区发展程(PerGDP)。此外还控制了行业和年份因素。具体的变量代码以及测量见表1。

表1 变量测量与定义

资料来源:本文整理。

(三)模型设定

为了检验网络位置与CSR报告发布的关系,以及网络密度的调节作用。基于Sample Issue构建模型1a-4a(模型编号与假设相对应),分别用于验证假设H1a、H2a、H3a、H4a。同时,基于Sample Quality构建模型1b-4b,用于考察网络位置、网络密度对CSR报告质量的影响,即用于假设H1b、H2b、H3b、H4b的检验。最后,为了排除董事网络与社会责任之间可能存在的反向因果关系,本文使用t-1期的网络位置对t期的社会责任行为进行回归。构建的回归模型如下

Issueit=α0+α1Degreei(t-1)+∑Controlsi(t-1)+Sectori+vt+ε

(模型1a)

Issueit=β0+β1SHi(t-1)+∑Controlsi(t-1)+Sectori+vt+ε

(模型2a)

Issueit=γ0+γ1Degreei(t-1)*Densityi(t-1)+∑Controlsi(t-1)+Sectori+vt+ε

(模型3a)

Issueit=ρ0+ρ1SHi(t-1)*Densityi(t-1)+∑Controlsi(t-1)+Sectori+vt+ε

(模型4a)

Qualityit=α0+α1Degreei(t-1)+∑Controlsi(t-1)+Sectori+vt+ε

(模型1b)

Qualityit=β0+β1SHi(t-1)+∑Controlsi(t-1)+Sectori+vt+ε

(模型2b)

Qualityit=γ0+γ1Degreei(t-1)*Densityi(t-1)+∑Controlsi(t-1)+Sectori+vt+ε

(模型3b)

Qualityit=ρ0+ρ1SHi(t-1)*Densityi(t-1)+∑Controlsi(t-1)+Sectori+vt+ε

(模型4b)

其中,i代表企业,t代表年份。Degree为程度中心性,SH为结构洞丰富程度,Density表示网络密度。Sector表示企业i的行业效应,v表示年份效应,Controls表示全部控制变量。

根据网络位置、网络密度与社会责任报告发布的关系预测,模型1a中Degree的系数α1应该显著为正,模型2a中SH的系数β1应该显著为负,而模型3a和模型4a中的交互项系数γ1、ρ1应该同时显著为正。

根据网络位置、网络密度与社会责任报告质量的关系推断,模型1b中Degree的系数α1应该显著为正,模型2b中SH的系数β1应该显著为负,而模型3b和模型4b中的交互项系数γ1、ρ1应该同时显著为正。

四、实证分析

(一)描述统计

表2和表3报告了主要变量的均值、标准差以及相关系数。结果显示,CSRIssue均值为0.248 6,表明观察样本中大约有四分之一的企业发布社会责任报告,说明上市公司对社会责任参与程度还较低。另外,社会责任报告的评分平均只有38分左右(CSRQuality均值为38.813 9),说明整体上企业只是在象征性地发布社会责任报告,实际上并非投入太多资源。

表2显示中心性、结构洞与社会责任报告发布的相关系数分别是0.029 4、-0.012 8,并且都在5%的水平显著,表明不同网络位置上的企业,在社会责任报告的发布方面存在显著差异,从而为本文的假设1a、假设2a提供了初步证据。同样,表3的结果表明,中心性、结构洞与社会责任报告质量的关系与假设1b、假设2b预期的一致,即中心性能够促进企业对社会责任活动的资源投入(β= 0.047 1,p<0.05),而结构洞的影响恰相反(β= -0.223 2,p<0.05)。

(二)回归分析

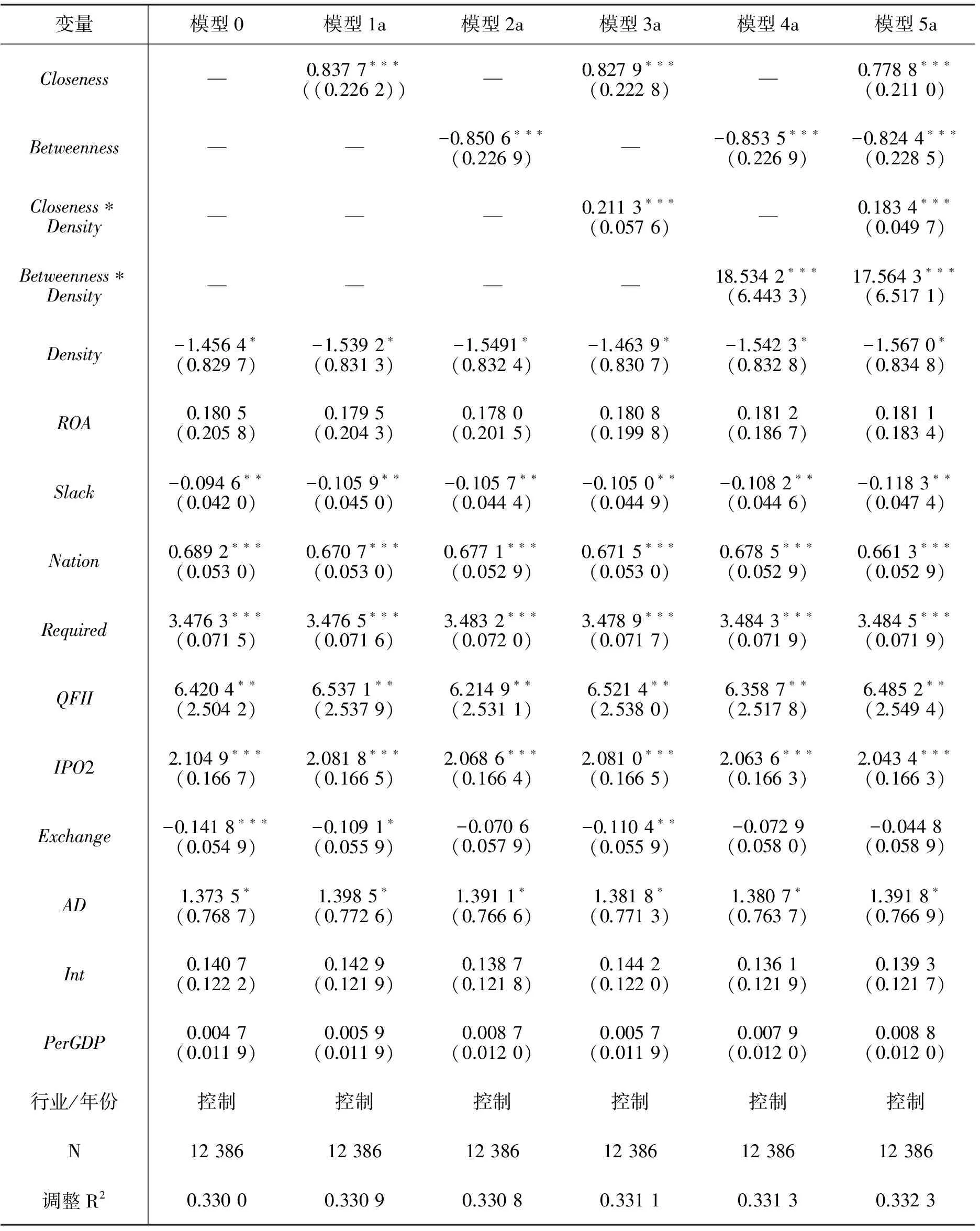

本文通过回归分析检验网络位置与CSR报告发布、CSR报告质量的关系,考虑到CSR报告发布为虚拟变量,因而选择Logit进行回归分析,而对CSR报告质量的分析则采用异方差调整的OLS方法。另外,遵循通行的做法,在计算交互项时,对相关变量进行了中心化处理。表4报告了网络位置(中心性和结构洞)、网络密度与CSR报告发布的分析结果,表5汇报的是网络位置、网络密度与CSR报告质量的分析结果。

假设H1a和H1b预测了中心性与CSR报告行为的关系,认为中心性企业虽然具有结构优势,但未能形成对关联企业的控制能力,因而会工具性地利用社会责任报告来提升对网络价值的“捕获”能力。不仅如此,社会网络中“声誉机制”的存在,使得中心性企业的社会责任承担,更多地是“实质性的”,而非“象征性的”。表4模型1a中的程度中心性系数(β=6.242 9,p<0.05)、表5模型1b中的程度中心性系数(β=45.593 6,p<0.01)同时显著为正,验证了中心性与社会责任报告行为的关系假设。

表2 描述统计和相关系数(Sample Issue)

注:N=12 386,*表示p<0.05;资料来源:本文整理。

假设H2a和H2b预测的是结构洞与CSR报告行为的关系,认为结构洞企业不同于中心性企业,能够借助控制优势充分支配网络资源,因而不需要工具性地利用社会责任报告。与此同时,对网络资源的支配能力,降低了结构洞企业对其他利益相关者的依赖程度,因而在社会责任行为中更有可能采取解耦的策略。表4模型2a中的结构洞系数(β=-0.597 1,p<0.01)、表5模型2b中的结构洞系数(β=-2.852 9,p<0.01)同时显著为负,验证了结构洞与社会责任报告行为的关系推断。

表3 描述统计和相关系数(Sample Quality)

注:N=3 054,*表示p<0.05;资料来源:本文整理。

虽然中心性企业和结构洞企业对待社会责任的方式不同,但却同时受到网络密度的制约。根据本文的假设,网络密度能够提高网络中信息传递的效率、增加集体行动的可能性,从而弱化有利位置带来的信息优势以及控制优势,最终正向调节网络位置(中心性、结构洞)与企业社会责任报告行为的关系。

表4模型3a中的中心性与网络密度的交互项系数(β=246.931 9,p<0.01)、模型4a中的结构洞与网络密度的交互项系数(β=6.749 6,p<0.01)同时显著为正,说明网络密度能够正向调节网络位置与CSR报告发布之间的关系,即网络密度越高,中心性与社会责任报告发布的正向关系越强,而结构洞与社会责任报告发布的负向关系越弱。至此,网络密度对网络位置与社会责任报告发布关系的正向调节效应成立。

表5模型3b中的中心性与网络密度的交互项系数(β=194.556 6,p<0.01)、模型4b中的结构洞与网络密度的交互项系数(β=47.484 4,p<0.01)同时显著为正,说明网络密度越高,中心性与CSR报告质量的正向关系越强,结构洞与社会责任报告质量的负向关系越弱,即网络密度对网络位置与社会责任报告质量关系的正向调节作用得到验证。另外,根据表4的模型5a和表5的模型5b显示的全模型回归结果,本文的全部假设仍然得到支持。

表4 回归分析:网络位置与CSR报告发布

注:括号内为Robust standard errors;***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1;资料来源:本文整理。

表5 回归分析:网络位置与CSR报告质量

注:括号内为Robust standard errors;***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1;资料来源:本文整理。

(三)稳健性测试

为了检验研究发现的稳健性,本文用接近中心性代替程度中心性、中介中心性代替结构洞,重新检验提出的假设。结果表明,即使采取不同的测量方法,本文的研究结论仍然保持稳定(分析结果见表6、表7)。限于篇幅,详细内容不再累述。

表6 稳健性测试(因变量=CSR报告发布)

注:括号内为Robust standard errors;***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1;资料来源:本文整理。

表7 稳健性测试(因变量=CSR报告质量)

注:括号内为Robust standard errors;***p<0.01, ** p<0.05, *p<0.1;资料来源:本文整理。

五、结论和讨论

本研究以沪深两市的上市公司为研究对象,从商业合法性的角度考察了董事社会网络对企业社会责任报告行为的影响。实证结果表明:(1)中心性与企业社会责任正相关,即中心性越高,企业越有可能发布社会责任报告,并且报告的质量也越高。因为嵌入网络中的“中心性企业”需要借助发布社会责任报告,来提高自身的商业合法性,进而促进“关联企业”的资源支持行为。(2)结构洞与企业社会责任负相关,即企业的结构洞越丰富,发布社会责任报告的意愿越低,报告的质量也较差。结构洞位置伴随的控制能力,使得“结构洞企业”能够有效支配网络资源,因而不需要借助社会责任报告来提高自身的商业合法性。(3)网络密度能够显著调节网络位置(不论是中心性,还是结构洞)对企业社会责任影响。具体而言,网络密度越高,中心性对企业社会责任的促进作用越明显,而结构洞对企业社会责任的抑制作用则越弱。

基于以上研究发现,本文的理论贡献主要包括以下几个方面。首先,将结构洞纳入社会网络与企业社会责任的关系研究中,提高了研究模型的完备性。在社会网络研究中,中心性和结构洞是同等重要的网络位置,但网络视角的社会责任研究,只关注中心性的影响作用,忽视了结构洞对企业社会责任的影响。其次,基于中心性和结构洞在控制优势方面的比较分析,考察了两种网络位置对企业社会责任行为的差异化影响。通过打开网络嵌入方式内在的异质性,有助于进一步理解社会网络和企业行为的关系。再次,将网络研究的“整体视角”和“个体视角”整合起来。中心性和结构洞对企业社会责任的影响存在差异,但却同样依赖于网络密度。因此,通过整合社会网络的两种视角,有助于深化网络位置与企业行为的关系研究。最后,丰富了社会网络与企业社会责任的关系研究。社会网络作为非正式的资源获取机制,企业社会责任作为典型的非市场战略,都是企业以此来应对制度不完善的战略手段[1,6]。然而,两者却并非必然是相互替代的关系,还有可能存在互补关系,关键取决于企业在网络中的具体位置。

本文的研究发现,在丰富董事社会网络与企业社会责任关系研究的同时,还能丰富社会网络与非市场型战略的关系讨论。但也存在一些研究局限,可能制约研究结论的外部效度。如本文关注上市公司通过董事兼任形成的社会网络,企业还可以通过诸如研发联盟、关联股东等方式建立社会网络,本文的研究结论在其他形式的网络情境下是否成立,仍然有待检验。另外,私有企业与上市公司这类公众型企业,在资源禀赋、制度压力以及公司治理方面存在显著差别,研究发现在私有企业的情境下是否成立,将会影响研究结论的外部有效性。尽管如此,本文的研究发现还是能够为政策制定者提供启示。政府监管部门在制定措施引导企业承担社会责任方面,应该对网络嵌入(结构洞)负面影响社会责任承担的现象加以关注。但是考虑到网络嵌入的“隐蔽性”,政策措施难以直接施加影响。因此,政策制定者可以考虑通过“强化行业规范”、“增强行业协会对企业规范行为的干预能力”等方式,规避企业网络嵌入对社会责任承担的负面效应。

[1]Mcevily B, Soda G, Tortoriello M. More Formally: Rediscovering the Missing Link between Formal Organization and Informal Social Structure [J]. Academy of Management Annals, 2014, 8(1): 299-345.

[2]Burt R S. Structural Holes: The Social Structure of Competition [M]. Harvard University Press, 2009.

[3]陈运森. 社会网络与企业效率——基于结构洞位置的证据[J]. 会计研究, 2015 (1): 48-55.

[4]龙静. 创业团队内、外社会网络对创新的交互效应[J]. 科学学与科学技术管理,2015,36(5): 148-159.

[5]李善民, 黄灿, 史欣向. 信息优势对企业并购的影响——基于社会网络的视角[J]. 中国工业经济, 2015 (11): 141-155.

[6]Mellahi K, Frynas J G, Sun P, et al. A Review of the Nonmarket Strategy Literature: Toward A Multi-Theoretical Integration [J]. Journal of Management, 2016, 42(1): 143-173.

[7]姚海琳,王昶,周登. 政府控制和市场化进程对企业社会责任的影响——来自中国沪市上市公司的经验证据[J]. 现代财经(天津财经大学学报), 2012, 32(8): 58-69.

[8]郭岚,何凡. 行业竞争、企业竞争地位与社会责任履行——以中国酒类行业为例[J]. 现代财经(天津财经大学学报), 2016, 36(3): 62-72.

[9]Petrenko O V, Aime F, Ridge J. Corporate Social Responsibility or CEO Narcissism? CSR Motivations and Organizational Performance [J]. Strategic Management Journal, 2016, 37(2): 262-279.

[10]韩洁,田高良,李留闯. 连锁董事与社会责任报告披露:基于组织间模仿视角[J]. 管理科学, 2015, 28(1): 18-31.

[11]刘计含,王建琼. 基于社会网络视角的企业社会责任行为相似性研究[J]. 中国管理科学, 2016, 24(9): 115-123.

[12]Martin G, Gozubuyuk R, Becerra M. Interlocks and Firm Performance: The Role of Uncertainty in the Directorate Interlock-Performance Relationship[J]. Strategic Management Journal, 2015, 36(2): 235-253.

[13]Sanou F H, Le Roy F, Gnyawali D R. How Does Centrality in Coopetition Networks Matter? An Empirical Investigation in the Mobile Telephone Industry[J]. British Journal of Management, 2016, 27(1): 143-160.

[13]Swaminathan V, Moorman C. Marketing Alliances, Firm Networks, and Firm Value Creation[J]. Journal of Marketing, 2009, 73(5): 52-69.

[14]Hofer C W. Toward a Contingency Theory of Business Strategy[J]. Academy of Management Journal, 1975, 18(4): 784-810.

[15]Reagans R, Zuckerman E W. Networks, Diversity and Productivity: The Social Capital of Corporate R&D Teams[J]. Organization Science, 2001, 12(4): 502-517.

[16]Afuah A. Are Network Effects Really All About Size? The Role of Structure and Conduct[J]. Strategic Management Journal, 2013, 34(3): 257-273.

[17]Wong S S, Boh W F. The Contingent Effects of Social Network Sparseness and Centrality on Managerial Innovativeness[J]. Journal of Management Studies, 2014, 51(7): 1180-1203.

[18]Vasudeva G, Zaheer A, Hernandez E. The Embeddedness of Networks: Institutions, Structural Holes, and Innovativeness in the Fuel Cell Industry[J]. Organization Science, 2013, 24(3): 645-663.

[19]Suchman M C. Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches [J]. Academy of Management Review, 1995, 20(3): 571-610.

[20]Wei Z, Shen H, Zhou K Z, et al. How Does Environmental Corporate Social Responsibility Matter in A Dysfunctional Institutional Environment? Evidence from China[J]. Journal of Business Ethics, 2017, 140(2): 209-223.

[20]Godfrey P C, Merrill C B, Hansen J M. The Relationship between Corporate Social Responsibility and Shareholder Value: An Empirical Test of the Risk Management Hypothesis[J]. Strategic Management Journal, 2009, 30(4): 425-445.

[21]Brammer S, Millington A. Does It Pay to Be Different? An Analysis of the Relationship between Corporate Social and Financial Performance [J]. Strategic Management Journal, 2008, 29(12): 1325-1343.

[22]Flammer C. Corporate Social Responsibility and Shareholder Reaction: The Environmental Awareness of Investors[J]. Academy of Management Journal, 2013, 56(3): 758-781.

[23]Sheng S, Zhou K Z, Li J J. The Effects of Business and Political Ties on Firm Performance: Evidence from China[J]. Journal of Marketing, 2011, 75(1): 1-15.

[24]Pollack J M, Rutherford M W, Nagy B G. Preparedness and Cognitive Legitimacy as Antecedents of New Venture Funding in Televised Business Pitches [J]. Entrepreneurship Theory and Practice, 2012, 36(5): 915-939.

[25]Mcwilliams A, Siegel D. Corporate Social Responsibility: A Theory of the Firm Perspective[J]. Academy of Management Review, 2001, 26(1): 117-127.

[26]Marquis C, Qian C. Corporate Social Responsibility Reporting in China: Symbol or Substance?[J]. Organization Science, 2013, 25(1): 127-148.

[27]Greenwood R, Raynard M, Kodeih F, et al. Institutional Complexity and Organizational Responses[J]. Academy of Management Annals, 2011, 5(1): 317-371.

[28]Allen F, Qian J, Qian M. Law, Finance, and Economic Growth in China [J]. Journal of Financial Economics, 2005, 77(1): 57-116.

[29]Shiu Y M, Yang S L. Does Engagement in Corporate Social Responsibility Provide Strategic Insurance-Like Effects[J]. Strategic Management Journal, 2017, 38(2): 455-470.

[30]唐松, 王俊杰, 马杨, 等. 可抵押资产、社会网络与商业信用[J]. 南开管理评论, 2017 (3): 53-64.

[31]李德辉, 范黎波, 杨震宁. 企业网络嵌入可以高枕无忧吗——基于中国上市制造业企业的考察[J]. 南开管理评论, 2017, 20(1): 67-82.

[32]Hillman A J, Withers M C, Collins B J. Resource Dependence Theory: A Review[J]. Journal of Management, 2009, 35(6): 1404-1427.

[33]Gilsing V, Nooteboom B, Vanhaverbeke W, et al. Network Embeddedness and the Exploration of Novel Technologies: Technological Distance, Betweenness Centrality and Density[J]. Research Policy, 2008, 37(10): 1717-1731.

[34]Oliver C. Strategic Responses to Institutional Processes[J]. Academy of Management Review, 1991, 16(1): 145-179.

[35]Baldassarri D. Cooperative Networks: Altruism, Group Solidarity, Reciprocity, and Sanctioning in Ugandan Producer Organizations[J]. American Journal of Sociology, 2015, 121(2): 355-395.