制造业主板上市公司资本共生关系对企业价值的影响

(副教授)

一、引言

资本共生关系是不同种类的资本要素为了“保值增值”的内在诉求共同生存于一定的环境中而形成的一种社会关系。生物学中通常以“共生度”(δab)来表征处于共生体的两个共生单元的关系。假设智力资本共生单元为A,物质资本共生单元为B,δab即物质资本质参量的变化率所引起的智力资本质参量的变化率,也就是智力资本对物质资本的依存程度。反之,δba则表示智力资本对物质资本的影响。共生的终极目标是每一个参与者的能量得以最大限度释放。同理,检验共生关系良性与否的最终标准是该共生关系能否带来新增价值,进而通过所有行为主体所共同遵守的分配规则使共生能量得以相对均衡地分配。不论是自然界的共生,还是社会领域的共生,若无法满足共生行为主体(共生单元)对某种利益的诉求并实现更高层次的进化,那么这种共生关系最终将自行解体。因此,只有更为清晰地探寻共生关系与价值行为之间的关系,才能最终实现“共进化”。根据价值功能的异质性,现代化大生产的资本共生单元可分为智力资本与物质资本两大类。前者包括核心层的“人力资本”、组织内部层面衍生物“结构资本”和组织外部层面衍生物“关系资本”;后者包括货币资金和实体层面的存货、固定资产等。本研究拟以制造业主板上市公司为研究对象,借鉴生物学的共生理论,探寻经济转型期两类资本的共生关系与价值创造之间的内在逻辑。

二、研究假设的提出

价值的形成与表征需要一个有形的物质载体。尽管货币资本在价值网中既未发生价值的转移,也未参与价值的创造,但在现代商品经济条件下,货币作为一种媒介,便捷了商品、服务的交换,也统一了价值的度量。原材料、厂房与机器设备等物质资本实现了从“旧的使用价值”向“新的使用价值”的转化,即从初级的自然资源转化为满足人类需求、符合市场标准的商品。尤其是我国目前正处于从工业经济低级阶段向高级阶段转轨的特殊时期,从粗放式扩展到内涵式发展无疑需要大量尖端技术的支撑,这也是经济结构调整的必然方向。但该类智力资本对物质资本的替代效应并非一蹴而就,更何况智力要素市场化程度的提升同样需要与之相匹配的商品经济环境。欧美发达国家经历了近百年的发展才逐步实现了产业发展对智力资本的路径依赖,并显示出逐步增强的“正效应”。因此,就我国的现实而言,物质资本储备对于净化智力资本融资环境、保障研发所需的现金流具有积极意义,物质资本储备量与企业价值之间呈正相关关系。由此,提出如下假设:

H1:物质资本与企业价值之间呈正向相关关系,企业物质资本储备量越丰富,越有助于其价值的提升。

智力资本以物质资本为活化的对象,将原有的使用价值转化为新的使用价值,因此,它构成了价值的源流和价值增殖的核心基础。根据马克思的劳动价值理论,单纯由有价证券投资行为带来的“溢价”部分只是资本的“增值”而非“增殖”。前者仅仅是财富的转移与分配,而后者凝结了人的活劳动,即人力资本所有者通过主观能动性将自身拥有的知识、技能作用于自然物质资源,使其发生效用的改变。因此,价值的产生以效用的改变而非财富的转移为物质基础。

尽管社会劳动实现了“人”与“物”的结合,并且还调节和控制着“人”与自然世界的物质转化,但这种结合与调控并非自发的,而需借助于一定的制度基础与社会关系。一个缺乏制度文明的团队即便拥有高端人才、前沿技术与先进设备,由于人的知识、技能与物质的结合缺乏战略性的规划与科学合理的调控,或者由于人力资本处于激励—约束机制缺位的环境而无法激发其应有的主观能动性,最终都将导致“人”与“物”结合的低效率或无效率。不同的个体在长期的组织交往中将个体智慧转化为组织知识,这些组织知识具有公知公认的“共同认知”性和普遍的约束性。作为人力资本在组织内部层面的衍生物——结构资本,既是个体智慧“组织化”的产物,又反过来推动着个体资源(人力资本)与群体资源(物质资本)的结合,成为知识与资本嫁接的基础。

随着社会分工的深化,人对自然界的改造并非发生在个体行为的“真空罩”内,而是处于一个互为支撑、互为因果、协同合作的关系网中。企业与债权人、股东、供应商、客户、政府监管机构等利益相关者之间的有益关系不仅有助于企业获取、维持富有战略弹性的资源链—资金链—作业链—信息链,而且还能最大限度地实现组织内部资源与外部效用使用者即价值的社会评价主体之间的对接。关系资本是智力资本三要素中最具“外生性”的要素,通过与外部市场的接触与交流,积极地把握未来的研发方向,以基于市场导向的创新而非“真空罩”内的创新实现价值的创造,是关系资本之所以具有价值功能的实质所在。可见,关系资本对价值的贡献主要体现在通过改善“人”与“人”的关系来提升“人”与“物”相结合的效率、方向性、目标性及市场传播力。由此,提出以下研究假设:

H2:智力资本与企业价值间呈正向相关关系,企业智力资本积累量越丰富,越有助于其价值的创造。

价值是一个动态的概念,正如斯威比(Karl Erik Sveiby,2002)所言:“信息是劳动的对象(Object),而知识是行动的过程(Process)。”尤其是在知识经济时代,价值对行动者知识、技能的活化过程有着极强的路径依赖。价值的产生不仅仅取决于不同类型资本的存量,因为固化的资本储备量只是特定时点上价值创造的基础。从可持续经营的视角来看,市场需求与战略规划始终处于一个瞬息万变的环境中,因此,资本储备量的结构化调整成为对动态环境的积极应答。可自由支配的现金流的充裕、生产设备技术性能的提高以及劳动对象精细化水平的提高等物质资本“质”的改善,需要与之相匹配的人、制度与社会关系来驱动。否则,“机器依然是机器”,存储于保险柜的货币也无法自行增殖。“质”的改善最终需要“量”的匹配来予以“催化”。所以,物质资本的变化需要相应的智力资本的变化来予以响应。同理,价值的创造是主体生产力作用于客体生产力的能动过程,若缺乏相应的资金、原料与设备,人所拥有的知识、技能则缺乏发挥能动性的物质载体和客观对象。知识及运用知识的能力始终只是存储于个人体内的、尚未激活的,且无法实现价值增殖的“僵化的智慧”。可见,智力资本整体数量与质量的改善同样需以物质资本的同步改善为支撑,侧重反映资本匹配状况的静态共生关系与企业价值之间呈正相关关系。综上所述,提出以下研究假设:

H3:智力资本与物质资本的静态共生关系与企业价值呈正向相关关系,该共生关系的对称性水平越高,越有助于企业价值的提升。

资本变动的匹配无疑对价值创造具有重要意义,但资本共生体中的绝大多数单元均具有相对或绝对意义上的稀缺性。因此,若无视资本的稀缺性而试图通过单纯的规模匹配来获得帕累托最优,其共生损耗是极其可观的。法瑞尔(Farrell,1957)的经济效率理论认为,配置效率(Allocation Efficiency)和技术效率(Technical Efficiency)构成了经济总效率。前者强调既定生产技术水平下的最佳投入组合,后者反映既定投入组合下的最大产出,现实中更多地采用产出投入比来反映技术效率。

共生关系稳定与否与分配系数Ksm紧密相关,而Ksm值是共生能量与共生损耗(成本)的函数。借鉴经济效率的思想,本研究将资本共生体内产出与投入的比界定为动态共生关系,以期通过共生能量与共生损耗的对比来揭示共生关系的质量。价值创造本身需要以一定的物力、财力及人力的投入为依托,“效用”的转化也需以一定的物化劳动和活劳动的消耗为基础,只不过这种“消耗”并不是原有使用价值的消失,而是一种新的使用价值替代了旧的使用价值。经济学中的“规模效率”指出,在技术既定的生产条件下,产出的扩大不一定带来利润的相应增加。然而,在衡量企业价值时,不论是采用账面数据还是市场数值,不论是否进行贴现处理,由经营所得而非资本营运所得的增值部分构成了价值的基础。

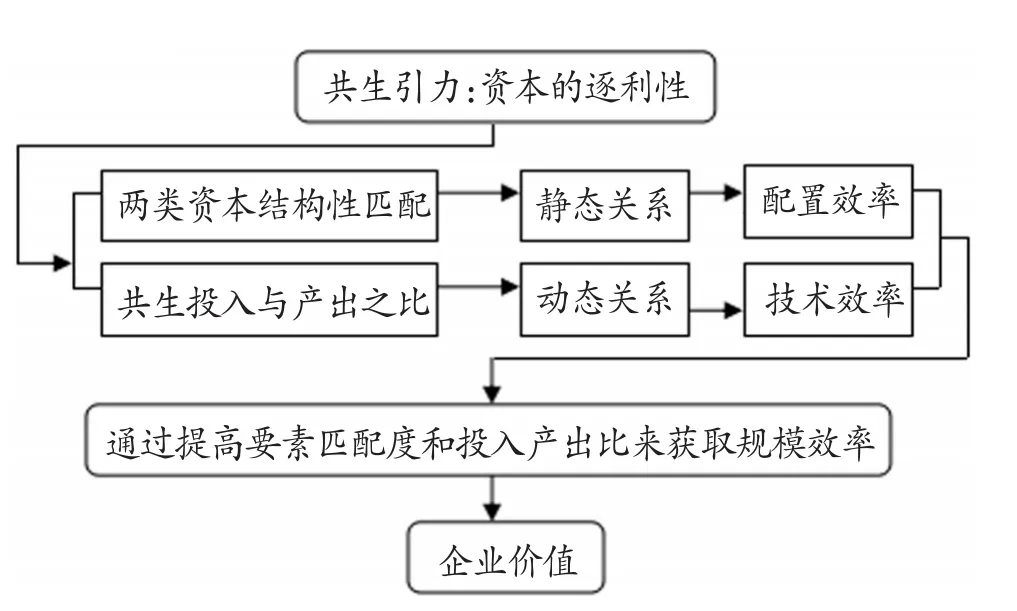

可见,资本共生体新增总能量的扩大并不等价于企业价值的相应增加,价值的创造是一个“所耗”与“所得”的对比过程。在资源有限性的约束之下,共生关系的稳定性直接受限于Ksm值,一旦共生关系无法满足各共生单元对资本增值的诉求,在共生引力的驱动下,既有共生关系自动解体,价值创造过程也将中断。综上所述,共生单元匹配、共生投入(损耗)、共生产出与价值创造之间的关系可通过右图描述,进而提出假设:

H4:智力资本与物质资本的动态共生关系与企业价值之间呈正向相关关系,资本共生体的投入产出效率越高,越有助于价值的提升。

共生关系、经济效率与企业价值的内在逻辑图

三、研究设计

(一)变量的界定

1.物质资本(MC)。物质资本为样本企业货币资金、存货与固定资产账面价值之和。由于金融资产不具备即时支付功能,它只是虚拟资本的一个具体表现,具有资本的形式但不具备资本的内容,其价值功能更多地体现在价值分配领域而非价值创造领域,因而排除在外。

2.智力资本(IC)。智力资本为样本年度特定企业人力资本、结构资本和关系资本之和。本研究将智力资本的投资主体界定为企业,因此,由家庭、学校和社会机构进行的人力资本投资不进入本模型的量化评价之中。

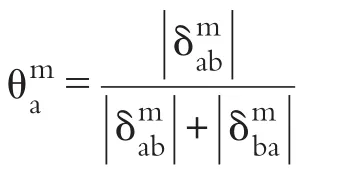

3.静态共生关系(SSR)。静态共生关系侧重反映智力资本与物质资本在基期和报告期总规模的变化幅度。由于资本密度的差异,不论哪一类资本共生单元的数量、质量方面的改善均不宜以“资本储备增长量”这一绝对值为基准,而应采用类似于经济学中“弹性”的相对值指标。生物学中的“共生度”“共生系数”为评价资本匹配性提供了一个思路。同时,为了消除方向性的差异,本研究拟采用经过绝对值处理的“共生系数”(θ)来衡量静态关系:

需要说明的是,θa与θb本质上是一个事物的两个方面,本研究选取θa为评价尺度。当θa>1/2时,即可判断物质资本对智力资本的影响力大于后者对前者的影响力,其生物学的意义等同于θb<1/2,因此,无须重复进行θb的测试。

4.动态共生关系(DSR)。本研究拟使用DEAP软件计算的效率值(DEA)作为动态共生关系的替代变量,不考虑偏差变量S-和S+。

为了更有效地对比“现金流”指标、“会计利润”指标与价值影响因素之间关系的差异性,借鉴南星恒(2012)、卢馨(2013)等学者的研究成果,本研究选取四组被解释变量:现金收益(CI)、营业利润(OP)、利润总额(TP)和调整后的资产收益率(Adj_ROA)。其中,行业分类参照证监会(CSRC)颁布的《2014年1季度上市公司行业分类结果》,均值通过Excel的AVERAGE函数整理得出。此外,本研究选取“企业规模”(SIZE)为控制变量,用样本年度企业平均总资产的自然对数衡量。各变量的名称、符号与计算思路如表1所示:

表1 共生关系影响企业价值实证模型中各变量的界定

考虑到创业板上市公司趋势特征并不显著,部分时间段为“非正向对称性互惠共生”,部分时间段又为“反向非对称共生”,整体上呈反复波动态势,尤其是在多个考察期间出现dza>0与dzb<0并存进而导致δab≠δba<0,因而,创业板制造业上市公司不进入本研究的二次评价范畴。选取沪、深两市制造业主板上市公司为研究对象,共836个样本值,年度锁定为2014年。

(二)模型的构建

根据上述假设,分别构建以下四个企业价值的多元线性回归模型,以进一步检验智力资本、物质资本、静态共生关系、动态共生关系对企业价值的作用与影响:

四、假设检验与结果分析

(一)描述性统计

本研究使用SPSS 20.0统计软件进行多元回归分析,表2为各变量的描述性统计结果。

表2 资本共生关系影响企业价值模型中各变量的描述性统计

(二)相关性分析

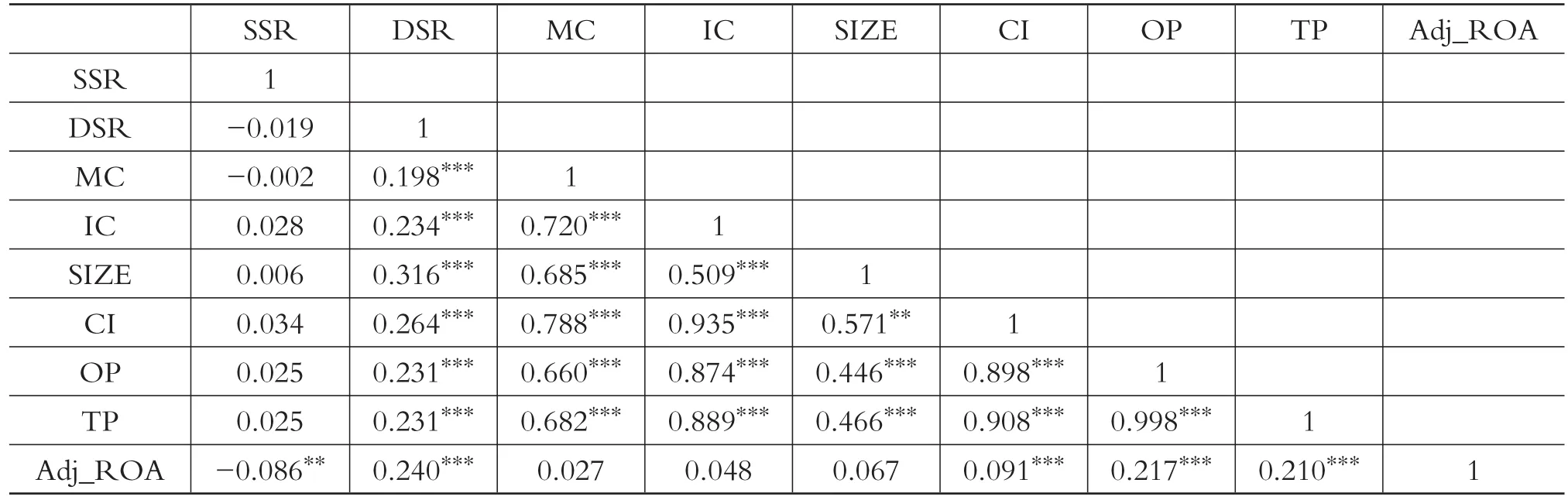

表3列示了各变量的相关性分析结果。根据表3中的数据可知:

物质资本与智力资本具有较高的正相关系数,且在1%的水平上显著。这说明两个共生单元之间存在较强的相互促进、相互掣肘的关系。物质资本与衡量企业价值的前三个替代变量现金收益(CI)、营业利润(OP)及利润总额(TP)均显著正相关。就相关系数来看,物质资本与现金收益的系数最高,这反映了我国制造业日常的生产经营活动对物质资本依然存在着较强的依赖性。智力资本同样与衡量企业价值的前三个替代变量显著正相关,且相关系数均高于物质资本与企业价值的相关系数。作为唯一一个相对值指标“调整后的资产收益率”(Adj_ROA)与两类资本的储备量的相关性均不显著,这主要是因为Adj_ROA经过了相对化处理,熨平了不同共生体内资本密度的差异,因此不直接受资本规模大小的影响。

静态共生关系(SSR)与企业价值各替代变量(Adj_ROA除外)之间的相关性均不显著。由于静态共生关系侧重于反映两类资本总量变动的相对幅度,而未触及变动幅度与资本产出之间的内在联系,因此,单纯资本总量变化幅度的改善不足以提升企业价值,只有总规模变化幅度与其产出水平相匹配,资本之间的结合才更具效率。

动态共生关系(DSR)与企业价值各替代变量均显著正相关。其中,与现金收益(CI)的相关系数最大,这表明各类资本的投入产出效率对现金收益的正向影响高于对会计利润的影响。由于会计核算建立在权责发生制的基础之上,对于收益的确认、成本费用的归集有着一定的积极作用,但由于递延、待摊、应计等调整手段的客观存在,使得会计利润在不同程度上折射着“会计出价值”的影子,而掩盖了智力资本与物质资本的共生对真实价值的贡献。

表3 资本共生关系影响企业价值模型中的相关系数

表4 资本共生关系影响企业价值模型的多元统计回归结果

(三)多元回归分析

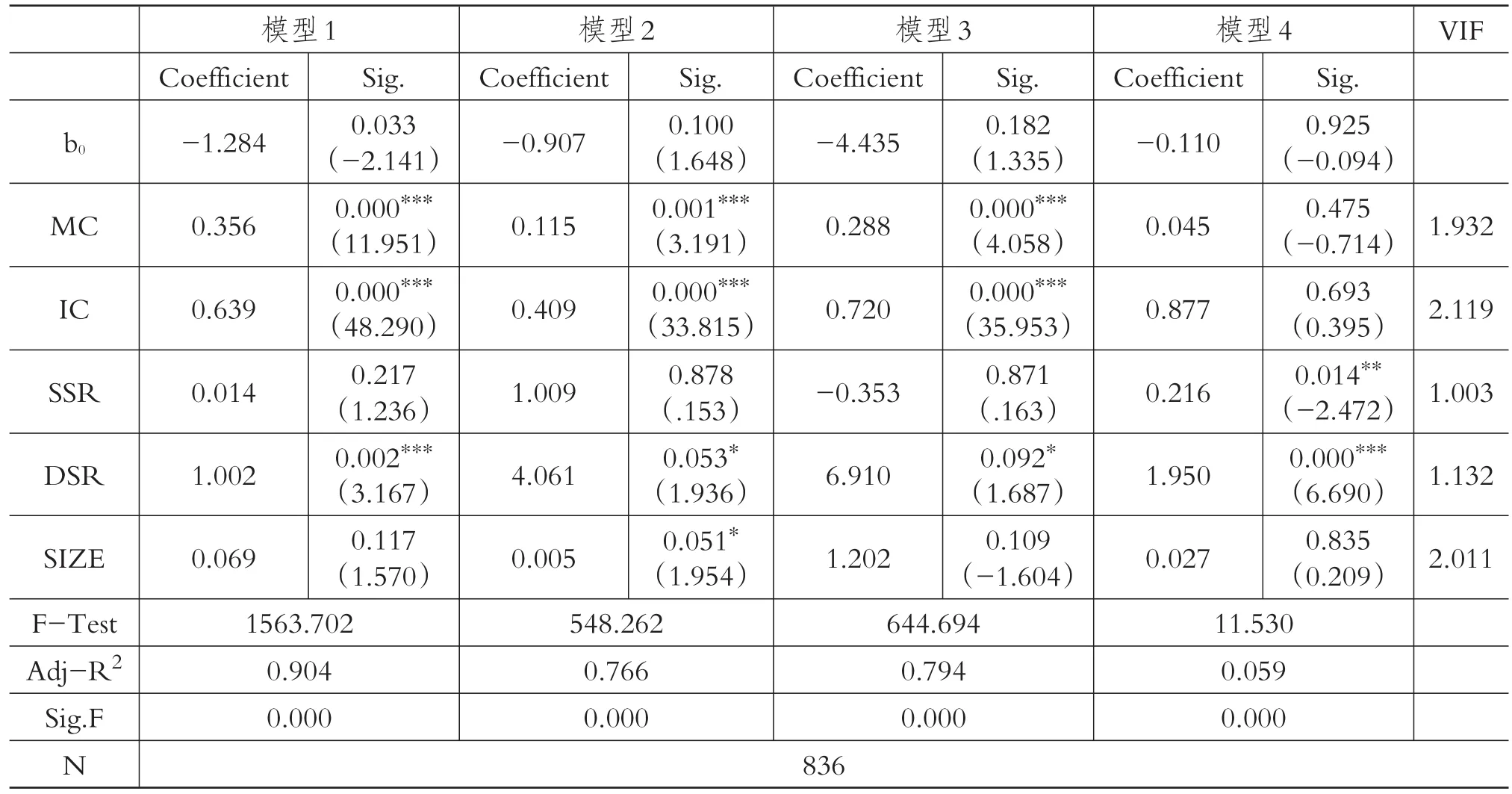

回归结果汇总如表4所示。由于SSR、DSR和Adj_ROA均为相对值指标,为了削减以绝对值度量的某些解释变量、被解释变量数值差异过大从而导致回归系数畸高畸低的现象,本研究在进行回归之前全部对其取对数以缩小数值差异。但不同模型中的解释变量对企业价值的解释力及显著性依然存在一定的差异。从不同解释变量对四个模型影响效应的综合情况来看,不论是以现金指标还是会计利润指标所表征的企业价值,四个模型均通过了显著性检验,但比较而言,不同模型中的解释变量对企业价值的解释力及显著性依然存在一定的差异。

1.单个模型的回归结果分析。较之于其他三个模型而言,以“现金收益”为企业价值度量指标的模型(模型1)的拟合优度最佳(Adj-R2=0.904),其F值(F1=1563.702)也大幅度超过其他三个模型。物质资本(MC)、智力资本(IC)及动态共生关系(DSR)三个变量均在0.01的水平上显著;静态共生关系(SSR)和控制变量企业规模(SIZE)对以“现金收益”描述的企业价值的影响不显著。

对于以会计利润度量企业价值的两个模型(模型2、模型3),其拟合优度(0.766和0.794)与F值(F2=548.262、F3=644.694)都较为接近,“营业利润”和涵盖非经常性损益的“本年利润”在度量企业价值时具有一定的相互替代性。这从侧面反映出“营业性活动”而非“非经常性项目”构成了我国制造业上市公司新创价值的主体,这符合制造业价值创造的基本逻辑。并且,物质资本(MC)、智力资本(IC)和动态共生关系(DSR)三个解释变量都在不同水平上显著影响会计利润所度量的企业价值。

对于以“调整后的资产收益率”度量企业价值的模型(模型4),其拟合优度(Adj-R2=0.059)和F值(F4=11.530)均低于前三个模型。各自变量(DSR除外)对模型的解释力度均未达到1%水平上的显著。究其原因,主要是该指标在数据处理时经过了差异化调整,即将各样本的资产收益率减去行业均值取其差。这种处理虽然统一了样本公司ROA与行业均值之间的差距,但实际上缩小了各样本公司ROA的实际差。由于被解释变量均未进行差异化调整,而解释变量(Adj_ROA)为实际值与行业均值的差,所以二者计量口径上的不一致导致该模型的整体解释力相对较弱。

2.不同解释变量对四个模型影响效应的综合分析。物质资本(MC)与智力资本(IC)在前三个模型中对企业价值的影响均在1%的水平上显著,但结合回归系数来看,每一个回归模型中IC的非标系数均高于MC。可见二者对于企业价值的影响程度依然存在差异。在价值创造中,物质资源即原有使用价值的加工、转移取决于“人”的知识、技能、主观能动性以及由此形成的社会关系网络等智力资本要素。脱离了智力资本要素,单纯的物质资本的效用无法被“活化”,其对企业价值贡献的大小受到与智力资本结合程度的影响,这与前文理论部分的论述相吻合。MC和IC在模型4中未通过显著性检验,这主要是因为MC与IC在数据采集时直接选用年报数据的绝对值,而Adj_ROA是经过差异化处理的相对值,因此导致其解释力较弱。总体来看,回归结果支持前文提出的H1、H2。

静态共生关系(SSR)在前三个模型中均未通过显著性检验,仅在模型4中在5%的水平上显著,H3未通过显著性检验,这与SSR指标的赋值有一定关系。由于SSR在进行哑变量赋值之前本身是一个相对值,而前三个模型对企业价值的度量均采用绝对数值,仅有模型4中的Adj_ROA经过相对化和差异化双重处理。

动态共生关系(DSR)对企业价值的影响在四个模型中均通过了显著性检验,但显著性水平略有差异,H4得到验证。不论采用何种指标度量企业价值,DSR在四个解释变量中的回归系数均最为突出。马克思认为,资本效率最终要体现为资本的增殖性和增殖率,并受资本与其他要素结合程度的影响。从回归结果来看,企业价值的创造不仅仅体现为多元资本结合的一个静止状态,更多地依赖于共生体的运动效率,即共生投入与共生产出的比。前者只是一个既定技术水平及价格水平下的配置效率,而后者反映了既定投入下的技术效率,二者共同构成了“经济总效率”。

在模型1和模型4中,动态共生关系(DSR)对企业价值的影响最为显著。由此可见,较之于会计利润,“现金收益”更为直接地揭示了制造型企业在价值创造中的“所费”与“所得”的比较。这种比较建立在实际现金及现金等价物的运动基础之上,排除会计利润“天然”无法剔除的各种人为调节因素,诸如递延、预提、待摊、应计等等,回归到价值创造的本原,即活劳动作用于客观物质对象所带来的增殖,而含有“杂质”的会计利润本身就包含了资本增殖以外的偶发行为带来的“增值”以及出于盈余管理目的的“调整价值”,与真实资本运动效率存在一定的距离。因此,在模型2和模型3中,DSR对企业价值的解释力相对较弱。模型4在未做差异化处理之前就含有投入与产出的对比,因此DSR在该模型中对企业价值的影响较为显著。

控制变量(SIZE)在四个模型中的显著性均较低,仅在模型2中在1%的水平上显著。整体而言,规模对企业价值的影响甚微,这与学者南星恒(2012)的研究结论基本一致。企业规模是一个内生性变量,智力资本与物质资本储备量本身就是在长期投资过程中形成的,规模性问题因而被直接隐含在解释变量之中。本研究是从多元资本投入产出效率的视角探寻价值创造机理,绝对值意义上的企业规模对资本效率的解释就显得较为“苍白”。

五、管理对策与建议

(一)根据密度增容的“财务阻滞效应”理性匹配两类资本存量

智力资本与物质资本种群数量的扩张明显受到生产技术、制度安排甚至行为者心智模式的约束,具有“密度依赖”的特性。资本种群数量的演变所产生的“阻滞作用”本身具有双重财务意义:

从消极的一面来看,资本密度的扩张受限直接影响了公司财务能力,使其可获利的资源基础被削弱,并束缚了某一类资本对其他共生单元“再融资”能力的发挥。例如对于初创期企业而言,单纯的货币资本融资困境重重,而基于企业家或高管团队人力资本所构筑的社会网络关系则能有效带动物质资本融资。但现实是人力资本的流动同样存在“马太效应”,即社会声誉度越高、社会网络关系越广的人力资本越倾向于同物质资本雄厚的组织达成契约;而社会声誉度较低、社会网络关系较窄的人力资本所面临的备选(物质资本)共生单元极为有限。Neuhauser(2004)的实证研究表明,资本积累的初始状态通过资本契约质量这一中介变量正向影响资本生态环境,这里所说的资本契约质量是指契约对异类资本“再融资”的带动作用及对资本网络的辐射效应。

从积极的一面来看,尽管不同资本共生单元在价值创造中的功能与作用存在客观差异,某一资本单元种群数量的盲目扩张无法实现与特定企业介质内其他单元的匹配(规模匹配与功能匹配),“共进化”则缺乏现实的推动力,共生能量更是无从谈起。在资本匹配畸形、资本回报有限的介质中,既有的共生关系必将走向破裂,各类资本将对共生伙伴进行重新遴选。可见,不论初始状态如何,资本共生单元只有在相互促进、相互掣肘的连续博弈中寻求一个种群数量平衡点,以实现规模匹配、功能互补以及能量分配的对称,进而才有可能在共进化的过程中获取最大化的资本回报。

在经济“新常态”环境下,物质资本的积累与扩张应同智力资本“活化”功能的提升实现同频共振效应,摈弃“旧常态”下的两种极端配置行为,即要么盲目进行有形资本项目的“粗放式”扩张而忽视智力资本“内涵式”积累,要么为“研发”而“研发”,忽视有形项目与无形项目的内在匹配性,盲目进行智力资本投、融资,结果导致企业拥有极高的智力资本账面价值,但无法收获其应有的市场价值。

(二)通过提高资本共生效率来优化制造型企业的供给质量

在生物学领域,尽管密度繁殖(扩张)与生存质量的提升均被视为共生能量的具体表现,但在特定的时空条件下,二者的进化意义存在一定的差异。密度繁殖在共生关系初建且稳定性较弱的时期具有种群扩张的积极意义,而当共生种群密度与维度较为庞大且共生关系日益稳定时,盲目的密度扩张不符合的能量分配均衡法则。一旦庞大的共生损耗超出共生单元的承载能力,那么,共生关系将难以为继。上述能量分配的均衡法则不仅仅对某一个共生单元具有约束性,当且仅当共生体内所有行为者都遵循这一法则,共进化才成为可能。从共生理论的角度探寻“巨人”“德隆系”等一系列盲目进行资本扩张而导致失败的案例,不难发现资本规模的扩张在初创期、成长期具有极其重要的意义。而一旦割裂了投入与产出的关系,即便前期的资本运动具有可观的“总效率”,也难以实现持续性的“规模效率”。

因此,企业价值不单纯是资本投入的函数,而且是资本运动效率的产物。企业价值不是某一类资本盲目扩张的函数,而是智力资本与物质资本互惠共生的产物。共生效率取决于共生产出与共生投入在特定时期的变动方向与幅度。“共生度”的基本要义不是两个共生单元数量上简单的“同增”与“同减”,而是在变化方向与幅度上的彼此匹配。因此,一味加大智力资本投入并不是推动产业升级的“利器”。在剥离、消化、淘汰一批不良物质资本的基础上,调整两类资本的投入方向与步伐,才是提升供给质量的根本思路。总之,通过以人力资本投资为核心的管理创新来提高投入要素的差异化水平,推动要素消耗向要素创新的转轨,以打破产出同质性对物质资本投入要素同质性的路径依赖,是从共生视角下对“供给侧”改革思路的一个解读。

(三)通过动态选择共生环境调适方式来激活企业价值创造潜能

从进化论的角度来看,共生体的环境调适是改善共生关系、实现共生模式向更高层次相变的重要变量。由于共生体与共生环境都是动态系统,因此,调适方式不单纯是一种静态的技术手段,而是具有双向功能的彼此感知、判断、预测与选择的过程。借鉴Michael E.、Druck Haroukes(2013)的研究成果,本文将共生体的环境调适方法分为“跟进式调适”(Following Adjusting)与“引领式调适”(Initiating Adjusting)两大类,并根据不同阶段共生关系的差异来设计调适方式的动态选择机制。

以“控制”与“要素改善”为核心的跟进式调适是“环境适应论”的产物之一,其主要特征即为“以变应变”——当共生环境发生变化时,共生体以此为指导进行相应的调适,以最大限度地适应环境,获得持续演进所需的内、外契合效应。具体而言,首先应控制资本效率相对低下的物质资本要素的投入,避免粗放式扩张所带来的“剩余分配陷阱”,相应增加具有高质量、高回报能力的人力资本要素的投入,以资本投入结构的改善来优化后续资本分配的结构。其次,在企业微观分配政策的制定上,改变物质资本“挤占”智力资本收益的非对称性分配格局,以降低能量分配系数的差异为切入点优化激励—约束机制。比如,在国家逐步限制、淘汰“高能耗、高排放、高污染”产业、倡导“绿色、环保、节能”产业的共生环境下,共生体为了提高生存质量,在战略层面应调整两类资本的密度增容速度,改善共生度与共生系数。总之,跟进式调适并未彻底“颠覆”共生单元之间旧有的格局,只是通过或抑制或放大的调节手段来控制共生体的内部因素以适应环境的变化。这种方法对处于产业升级中的资本共生介质而言具有较大的现实意义及较强的可操作性。

以“突破”与“要素重组”为核心的引领式调适是“相互影响论”的产物,是对环境“不可控论”的回驳,其主要观点包括:共生体的主动变化所引发的环境变迁引导环境朝着有利于共生体的方向演进,以获得最佳的密度增容;通过要素的重新排列组合打破既有的环境边界,以拓展共生体的生存空间;降低环境的不确定性或对自身的负效应,以提升共生体的生存质量。“新常态”下,市场需求的异质性、瞬时性及高附加值性同企业的供给始终处于一个非均衡状态,在货币、存货、机器设备等物质资本共生单元构成要素数量、质量与结构既定的条件下,依托有形要素进行产品创新以期获得行业超额利润举步维艰。通过与智力资本达成共生关系契约,实现无形的“服务流程”“商业文化”“品牌”与有形的“物”的有机结合,进而通过构建“客户参与式”服务创新平台来进行关系资本积累,以突破有形要素的制约。毕竟,良好的社会关系为企业寻求变革创意、定位创新方向提供了指导,使物质资本与人力资本获得了在社会网络之外所无法获得的扩张效应。这种结合对环境的直接效应改变了外生变量的参数,将作为“局外人”的客户、供应商通过能量共享这一纽带纳入共生体,并形成一种辐射带动力影响着共生体外的潜在客户,实现内部战略变革与外部环境变化的交融,最终将激活企业的价值潜能。

何平林..资本共生与产业发展[M]..北京:中国水利电力出版社,2011..

Jap Sapp.Concepts of Symbiosis[M]..New Haven:Yale University Press,1992(47)..

南星恒..企业智力资本价值创造理论——行为与度量[M]..北京:中国财政经济出版社,2012..

Boulding K.E...The Economics of Knowledge and the Knowledge of Economics[J]..American Economic Review,1966(56)..

袁纯清..共生理论——兼论小型经济[M]..北京:经济科学出版社,1998..

钱雪亚等..人力资本与物质资本的匹配及其效率影响[J]..统计研究,2012(4)..

NeuhauserC.,FargioneJ...A Mutualism-Parasitism Continuum Model and its Application to Plant-Mycorrhizae[J]..Ecological Modeling,2004(177)..

顾力刚,谢莉..商业生态系统中企业共生的实证研究[J]..中国科技论坛,2015(2)..

戴铁军,陆钟武..钢铁企业生态效率分析[J]..东北大学学报,2005(12)..