产业升级背景下纺织服装业人才培养专业设置与改革

王宁 孙金平 柳见亮

摘要:以纺织服装产业升级为背景,调研了山东省纺织服装产业的转型升级现状和趋势,并获得了企业对人才需求结构和岗位要求的数据。并以调研数据为基础,从专业设置、课程内容、教学手段和培养模式四个方面提出了产业升级背景下纺织服装专业人才培养的改革方案,旨在为职业院校的纺织服装类专业提供参考。

关键词:产业升级; 纺织服装业; 人才培养

纺织服装业是劳动密集型产业,随着我国的劳动力工资水平的上升以及周边国家纺织服装业的竞争等因素的影响,我国的纺织服装业的比较优势逐渐丧失,纺织服装业的升级成为重建行业比较优势的必然趋势。

我国的纺织服装产业升级的过程中,产业升级必然引起人才需求结构和要求的变化。作为向产业培养、输送人才的职业院校,准确地把握产业升级带来的人才需求变化,并且据此调整人才培养的专业设置、改革专业内涵,才能培养适合纺织服装业升级的人才。文章以山东省纺织服装业为研究对象,通过调研山东省纺织服装业的转型升级现状和趋势,以及企业的用人需求,分別从专业设置、课程内容、教学手段和培养模式四个方面提出了产业升级背景下纺织服装专业人才培养的改革方案。

一、山东省纺织服装业转型升级现状和趋势

山东省纺织服装产业门类齐全,拥有纺织、印染、服装、家纺等子行业,产业链完整。目前拥有规模以上纺织服装企业4000多家,从业人员180万人。

山东省纺织服装行业经过多年的结构调整与产业升级,拥有较强的综合竞争能力。全省共有省级以上产业集群31个,其中国家级产业集群21个;有中国驰名商标38个、山东省著名商标178个;有省级以上企业技术中心88个,其中国家级企业技术中心14个。科技进步和技术创新正逐步成为山东纺织经济发展新常态下的最重要推动力。

山东省纺织服装行业在各领域均涌现出一批标杆式企业。魏桥集团是全球最大的棉纺织企业;鲁泰纺织已成为全球最大的高档色织面料生产商和世界顶级品牌衬衫制造商;山东华兴纺织集团成为纺织品智能制造的代表企业;即发集团已成为全国针织行业龙头企业;如意集团整合全球资源,是全球产业链最完整的纺织服装企业;红领集团引领着服装个性化定制的潮流;希努尔男装已成为目前国内规模最大、技术装备水平最高的男士正装生产基地;孚日家纺是全球最大的家用纺织品生产企业。从整个纺织服装行业来看,产业升级包括以下一些方面。

(一)新纺织材料的研发及产业化

功能性纤维、生物质纤维、高性能纤维等新纺织材料的研发及产业化,为下游行业升级提供了基础。如抗静电、阻燃、超细纤维、防紫外线纤维、抗菌防臭纤维等功能性纤维,竹纤维、甲壳素纤维、海藻纤维等生物质纤维,碳纤维、玄武岩纤维、芳纶等高性能纤维的研发及产业化,为下游的服装企业及家纺企业的产品升级、建立品牌提供了原材料支撑,也为产业用纺织品行业的发展提供了基础。

(二)通过产品创新,提高产品质量和技术含量,建立品牌,增加产品附加值

转型升级的纺织服装企业已经从重生产、重订单向重研发、重设计、重品牌的模式转变。传统的经营模式在生产成本提高、国际竞争激烈的环境中使企业产品的附加值和利润不断下降,产品创新、提高产品质量和产品的技术含量、建立品牌,从而提高产品附加值是企业发展的战略选择。鲁泰纺织公司通过技术创新,研发新型纺织纱线和高级功能性面料,树立了自有品牌,大大提高了产品的附加值,成为通过建立品牌进行升级的典型企业。

(三)生产的智能化、自动化

一方面,人工成本的上升迫使企业采取以机器设备替代人工,另一方面,智能化、自动化的设备大大提高了生产效率和产品质量及其稳定性,智能化、自动化生产成为企业升级的趋势。

山东华兴纺织集团是通过智能化生产进行升级的典型企业。企业具有智能化纺纱生产线,采用了无人编织袋包装输送系统,从络筒机取纱、输送、品种识别、机器人卸纱、堆垛、机械手拆垛、配重筛选,到自动套袋、编织袋自动成包、自动贴标、自动码垛、自动入库、自动出库,整个流程无任何人工直接参与,是真正的无人智能包装输送系统。

(四)基于信息化与工业化融化的电子商务、个性化定制

信息化在纺织服装行业的应用引起了营销方式、经营模式的变化。营销方式上,由原来的店铺销售,变为网络直销和店铺销售并重,网络直销为代表的电子商务发展迅速,占纺织品服装销售的比例逐年增加。统计数据显示,全国纺织品服装电子商务交易额2016年已经突破4.45万亿人民币,比2015年增长超过20%。电子商务比传统营销方式的成本降低,大大提高了经济效率,成为纺织服装企业升级的重要途径。

个性化定制是互联网应用带来的另一个行业发展趋势。在个性化市场需求的推动下,基于互联网的个性化定制经营模式,成为越来越多企业的选择。红领集团是个性化定制模式的引领者,通过将互联网技术应用到服装的订制,实现了生产的柔性化,将大规模生产和个性化定制结合起来,提高了产品的附加值。

(五)产业链中低附加值环节的转移

随着纺织服装行业中生产环节利润的下降,不少企业选择将低附加值的生产环节转移到低工资水平的国家或地区,只保留了纺织品研发、服装设计、品牌运营、控制营销渠道等高附加值环节。东南亚国家如柬埔寨、越南、缅甸成为我国纺织服装企业首选的生产性投资国家,我国中西部省份也成为省内企业转移生产能力的选择。低附加值的生产环节的国际转移也使纺织服装企业的国际化经营成为必然的趋势。

(六)产业用纺织品成为行业的重要组成部分,所占比例逐渐增大

从整个纺织服装行业来看,产业用纺织品在行业中的比例逐渐增大。农业、交通、建筑、安全防护、航空航天、医疗、环保等领域对高性能、特种纺织品需求逐渐增长,成为产业用纺织品应用的重点领域,产业用纺织品发展前景广阔,将会与服装业、家纺业一起三分纺织服装业天下。省内产业用纺织品企业如宏祥新材料公司、泰和新材料公司等成为省内生产产业用纺织品的代表企业。

(七)高能耗、高污染的企业加速淘汰,生态纺织品成为适应市场需求的新产品

适应国家工业绿色、低碳发展的政策,生产过程的环保要求日趋严格,高能耗、高污染的企业成为淘汰落后产能的重点企业,低能耗、低污染的企业将在行业竞争中占据优势地位。

二、纺织服装业人才需求结构和岗位要求

纺织服装业的升级必然引起对人才需求结构和岗位要求的变化。一些传统岗位随着转型升级逐渐收缩或消失,新的岗位不断出现,工作岗位对人才的素质、知识和能力要求也在不断提高。

为了解升级中的纺织服装业对人才需求的变化,对山东省纺织服装业中的典型企业进行了人才需求调研。采用了实地调研、电话调研、现场访谈、调查问卷等调研方法,选取了山东省纺织服装产业链条中各个环节、不同层次、不同规模的80多家企业进行了调研。

(一)纺织服装业人才需求岗位结构

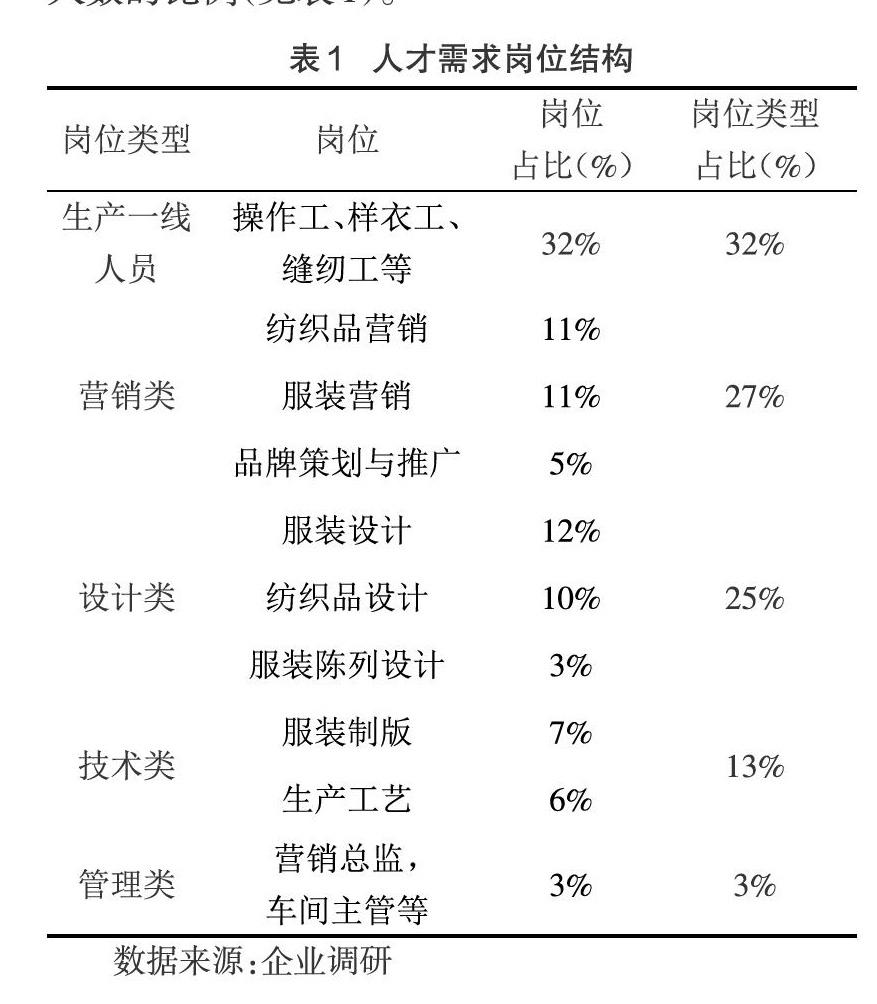

首先把岗位分为生产一线、营销类、设计类、生产技术类和管理类几个类型,然后又对每一个岗位类型进行了细分,采集企业对每个岗位的需求人数,并测算出各个岗位的需求人数占总需求人数的比例(见表1)。

调研数据显示,生产一线人员占比最高(32%);其次是营销类人员(27%);再次是设计类人员(25%);然后是技术类人员(13%);最后是管理类人员(3%)。

(二)纺织服装业人才需求增长率

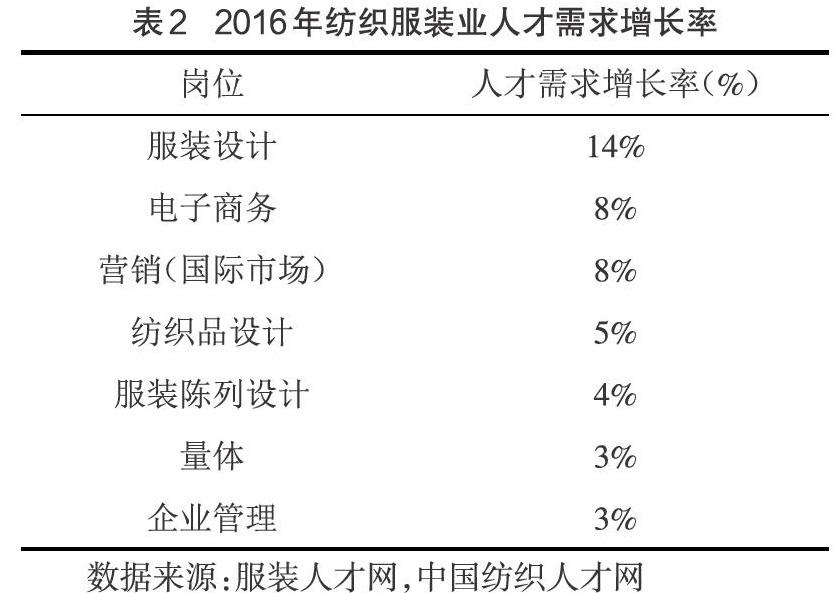

为了解企业在升级过程中对哪些岗位的需求增长,产生了哪些新的岗位,采集了岗位类型与岗位在近几年的变化情况,以岗位需求的增长率为度量指标(见表2)。

调研数据显示,2016年纺织服装业人才需求增长率排在前面的包括:服装设计人员,电子商务人员,营销人员,纺织品设计人员,服装陈列设计人员,量体人员和企业管理人员。

(三)纺织服装业升级对人才知识和技能提出的新要求

在对人才需求岗位结构和增长率进行调研的同时,还对纺织服装业升级对人才提出的新要求进行了调研。

调研方式是设计调研问卷,调研在企业升级过程中每个岗位所需的关键知识和能力。调研的岗位包括生产一线人员、纺织品设计、服装设计、服装制版、企业管理、纺织品营销、服装营销等。

(四)对人才需求结构和岗位要求变化数据的分析

1.升级企业对于生产一线人员的需求总量减少,同时对其知识和技能要求提高。企业对于生产一线人员的需求比例高,反映了纺织服装业劳动密集型的产业特点。但升级企业对于生产一线人员的需求数量呈现下降趋势,原因在于随着人工工资的上涨,低附加值生产环节向我国的中西部、东南亚国家转移,企业对流水线工人的需求呈现下降趋势。另外,将生产环节保留的企业,逐步实现生产的自动化、智能化,对生产一线人员的需求量下降。

升级企业对于生产一线人员提出了更高的要求。生产的自动化、智能化,要求生产一线人员能够使用新设备、运用新工艺,掌握现代生产技术。如CAM的应用,要求生产人员会使用智能设备,具备相应的设备操作知识和操作技能。

2.升级企业对技术人才的岗位需求结构发生变化,同时对其知识、能力要求提高。从企业调研结果看,对于传统的技术岗位,企业对纺织品设计人員、服装设计人员的需求呈现上升趋势。而对于服装制版人员、服装工艺人员,不同类型的企业显示出不同的人才需求特点:对于实行智能生产而仍然保留生产环节的企业,对服装制版人员、服装工艺人员的需求较为稳定;而对于转移生产环节到中西部地区或东南亚地区而进行品牌运营的企业,对其需求减少。

除了人才需求结构的变化,对于相同工作岗位的技术人员,由于产业升级的要求,企业对技术人员的知识、能力等要求比以前提高。

对于纺织品设计、服装设计人员,数字化设计成为趋势,能够使用CAD设计成为必备的技能;另外,品牌建立要求设计人员具有较高的创新精神和能力,不断推出新产品。个性化定制要求设计人员具备有效地与客户进行沟通的能力,以准确把握客户要求。

对于纺织品检验人员,不断更新的纺织品生态标准、功能性纺织品标准、产业用纺织品标准等检验标准,要求检验人员能够熟悉相关的纺织品检验标准,使用新的检验仪器、设备。

3.升级企业对营销人员的需求量增加,且对其提出了新的要求。由于电子商务迅速发展,成为与店铺营销同等重要的营销方式,要求营销人员掌握电子商务的知识并能够进行纺织品服装的网络营销。同样由于品牌化发展的要求,营销人员需要具有品牌推广的知识与能力。国际化经营的企业需要既懂国际商务又具备纺织品服装专业知识的复合型营销人才。

4.随着产业升级,出现了一些新的岗位。建立自有品牌的企业开始需求品牌策划人员、品牌营销人员、专卖店服装陈列设计人员。

随着企业品牌意识的深入和品牌竞争的加剧,对以上岗位人员的需求将会呈现上升趋势。

5.企业对入职人员的素质要求。除了知识、技能方面的要求,被调研企业普遍要求入职人员具有职业稳定性和具备基本的职业素养,如对企业的忠诚、诚信等品质。另外,被调研企业重点关注入职人员是否具有团队协作精神和沟通能力。

三、纺织服装专业设置与改革方案

职业教育只有依据产业的发展变化进行改革,才能培养出适合产业需要的人才。专业设置要前瞻性地对接产业的发展趋势,课程设置与内容要依据岗位新的要求。另外,要创新教学手段和人才培养模式,克服传统培养模式的缺点,培养具有实践经验和创新能力的人才。

(一)专业设置

专业主要依据职业岗位来设置。产业的转型升级引起了企业人才需求结构的变化,纺织服装专业应该据此加以调整。根据对行业发展趋势的调研和对企业人才需求的调研,做出如下的分析。

纺织服装业升级,产品由低附加值向高附加值发展,生产模式由订单加工和贴牌向自主品牌发展,相应地,纺织服装类专业设置就要由原来的以生产和工艺专业为主,转向以设计、品牌策划与推广、服装陈列设计、品牌营销、电子商务等专业方向发展,才能适应产业发展的要求。

就纺织行业看,纺织品设计人员和纺织材料研发人员是纺织行业升级重点需求的人员,智能制造要求具有相关智能设备知识和操作技能的生产人员,更高的环保标准需要了解生态纺织品标准的产品检测人员。

就服装行业来看,品牌化成为服装行业发展的趋势,行业前端的服装设计人员、品牌策划与推广人员和后端的服装陈列设计、服装营销等是服装行业升级所需要的主要人员。

根据以上岗位,纺织服装专业重点设置设计类、工程技术类和营销管理类三个专业群。

设计类专业设置纺织品设计、服装设计专业,服装陈列与展示设计专业;工程技术类专业设置现代纺织技术专业,服装制版与工艺专业,纺织品检验专业;建议新增纺织服装与市场营销复合的专业——纺织服装营销专业。

通过调研企业的人才需求和现有专业的规模,应该重点发展纺织品设计专业、服装设计专业、服装陈列与专卖店设计专业等设计类专业和纺织服装营销专业,做精服装制版与工艺专业、纺织品检验专业、现代纺织技术专业等工程技术类专业。

(二)课程内容改革

工作岗位的知识、能力要求是进行课程设置和课程内容选取的依据。依据纺织服装业的升级方向,要改革相应的课程内容、增加新的课程以适应产业的变化趋势和企业的用人要求。

就纺织类专业来看,纺织品设计专业应该及时加入有关纺织新材料、CAD设计的课程内容。对于现代纺织技术专业,加入有关智能制造、纺织新材料、产业用纺织品等内容。对于纺织品检验专业,随着新纺织材料不断出现,生态、环保标准要求的提高及功能性整理技术不断更新,应该让学生了解生态纺织品标准、新纺织材料等内容。对于纺织品营销专业,应加入电子商务的课程和品牌策划与推广课程等内容。

对于服装设计专业,由于服装设计数字化的趋势,应加强学生CAD设计技能的培养。由于服装品牌化的发展趋势,必须通过数字资源库、校企合作、自主创业等途径加强学生创新精神和能力的培养。另外,由于服装个性化定制的发展,服装设计师与客户之间的沟通越显重要,应加强学生沟通能力的培养。对于服装制版与工艺专业,由于服装制版与工艺的数字化,同样要加强学生的CAD制版技能。对于纺织品服装营销专业,应加入电子商务课程和品牌策划与推广课程。在“互联网+”的背景下,网络直销成为迅速发展的营销方式,成为与实体店铺销售同样重要的营销方式,应通过电子商务课程让学生掌握网络营销的知识和技能。品牌策划与推广课程,是在服装行业品牌化的发展趋势下,让学生具备品牌策划与推广的知识和能力。另外,随着纺织服装产业国际分工的重新布局,国际化营销是不可逆转的趋势,应该加入国际纺织服装行业发展历史和产业布局的内容。

產业升级是一个不断演进的过程,这要求专业教师与企业保持沟通,及时了解行业动态与用人要求,并将这些动态与要求融入课程内容中。

(三)信息化教学手段的应用

要重视信息化在教学中的应用,建立纺织服装数字资源库,利用数字资源进行信息化教学,优化教学过程,提高教学质量。将企业的纺织品、服装设计案例、行业企业动态等编入数字资源库,让学生通过线上学习的方式掌握纺织品设计、服装设计、服装制板与工艺等,并了解行业的动态,把握行业发展的最新趋势,使学生在校内学习时就可以获得一定的实践经验和创新能力。

(四)培养模式改革

缺乏实践经验和能力、缺乏创新精神是传统人才培养模式的缺陷,探索校企融合、自主创业等人才培养方式,是培养具有实践经验和能力、具备创新精神人才的现代人才培养模式。

1.校企融合,设立校内、校外实习基地。对于纺织品设计、服装设计、服装制版与工艺、纺织品检验等专业,企业需求量较大,就业率稳定,就业前景良好,要探索“现代学徒制”人才培养模式,提高学生的实践能力、增加实践经验,培养创新精神和能力。对于纺织品服装营销专业,可以联合大型自主品牌企业开展“订单培养”,实现校企互利共赢。

2.自主创业。在教学中引入生产性项目,比如为企业设计开发新面料、制作样衣等,将会大大提高学生的学习热情,提高创新能力。再如,将学生自己设计的面料、样衣等进行小批量的生产,并通过网络营销的方式进行销售,让学生在校内就可以取得一定的商务经验和收入,这将大大激发学生的学习热情。

参考文献:

[1] 卢志米.产业结构升级背景下高技能人才培养的对策研究[J].中国高教研究,2014,(2): 85-88.

[2] 王海燕.苏州纺织服装产业转型升级的高职人才培养[J].江苏丝绸,2012,(6): 30-33.

[3] 赵艳.产业转型背景下高职旅游管理专业校企“双主体”人才培养的实践探讨[J].河北职业教育,2017,(6): 100-102.

[4] 许同洪.基于服务纺织服装业转型升级专业群建设研究[J].常州大学学报,2013,(5): 99-101.