通过问题导学培养学生的核心素养

刘兴

[摘 要]随着《普通高中物理课程标准(2017年版)》(以下简称“新标准”)的正式颁布,新高考改革也在有序推进,但新教材迟迟未审查通过。对江苏省2018级高一学生的物理教学而言,如何使用老教材,贯彻新理念、新课标,这对广大教师的教学提出了更高的要求。文章结合《弹力》教学公开课的实践与反思,探讨基于问题导学的物理教学方案的设计,具体以“探究弹簧弹力与形变量的关系”实验为例,让学生经历科学探究过程,以强化学生对弹力与形变关系的理解与掌握,进而培养学生的核心素养。

[关键词]问题导学;核心素养;弹力

[中图分类号] G633.7 [文献标识码] A [文章编号] 1674-6058(2018)35-0042-02

《弹力》是人民教育出版社出版的高中物理教材必修1第三章第2节,是老教材老内容。而新课程标准有了较大的变化,新标准提出了以下四个方面的教学建议:

1.基于物理学科核心素养确定教学的目标和内容

2.在教学设计和教学实施过程中重视情境创设

3.重视科学探究能力的培养和信息技术的应用

4.通过问题解决促进物理学科核心素养的达成

在《弹力》教学设计中,笔者通过创设兴趣盎然的情境,让学生感受形变,围绕形变和弹力的逻辑关系,通过问题导学,促使学生形成“弹力”这一物理概念,在“探究弹簧弹力与形变量的关系”实验中,让学生通过小组合作,自主设计实验,经历科学探究过程。在实际教学中,教师应关注学生个体的发展,注意培养学生的创新思维。

一、基于学生认知,构建物理观念

按照新课标要求,在教學过程中,应该让学生经历对弹力这一物理概念的建构过程,为此,教师应创设情境,让学生观察、体验相关的物理现象,再引导学生概括和抽象其本质,探寻概念的内涵。

1.创设情境,唤起兴趣

播放并让学生观察有趣的视频:弯曲的树叶把毛毛虫弹飞 。提出问题:毛毛虫有没有受到力的作用?受到谁的力?以此激起学生的思维兴趣。

2.学生动手,感受形变

课桌上准备了气球和橡皮泥,让学生想办法使这两个物体发生形变。

提出问题:气球和橡皮泥为什么会发生形变?什么叫作形变?撤去外力后这两个物体的形变还能保持吗?

3.放大形变,突破难点

提出问题:一切物体在外力作用下都能发生形变吗?当我们用力挤压坚硬物体的时候,物体有没有发生形变?

学生猜想:应该都能,但是有的物体形变量太小,所以肉眼观察不出来。

演示实验1:挤压玻璃瓶(图略)

用手压扁平瓶子的不同部位,发现细管中的液面上升或下降,通过观察液面的升降可以判断瓶子发生形变。

演示实验2:按压讲台(如右图)

在讲台上放两个平面镜,用小型激光源发射激光照射平面镜M,用力挤压桌面。一束激光依次被两面镜子反射,通过反光镜的放大可以使墙上的光点移动很大的距离。通过放大,演示“微小形变”的过程,让学生认识到任何物体都可以发生形变。在课堂教学中,通过实验,渗透微观放大的物理思想方法,让学生在解决问题的过程中获得对放大法的理性认识。

4.分析类比,引出条件

提出问题:前面播放的视频中,毛毛虫为什么会飞出去?谁给的力?树叶为什么对毛毛虫有力的作用?

通过引导,让学生发现:“发生形变的物体,有恢复原状的特性。”物体具有的这种本质特性就叫作“弹性”。这种特性让物体在发生形变的过程中,就会对与之接触的物体产生力的作用,这种力叫作弹力。从而让学生归纳出弹力的概念,以及弹力产生的条件。

二、通过问题导学,培养科学思维能力

发展学生的科学思维能力是本节课重要的教学目标,让学生基于事实和逻辑推理突破弹力方向这一教学难点,使感性认识内化为理性认识,从而逐步提升分析问题和解决问题的能力。

1.引导学生实验,突破教学难点

让学生用左右手的两个手指,水平拉伸弹簧,并思考以下问题:我们在研究弹簧对手的弹力方向过程中,施力物体是谁?施力物体往哪个方向发生形变?弹簧对手的弹力沿什么方向?弹力的方向与施力物体形变方向有什么关系?让学生通过对这一实验现象的讨论得出结论:“弹力方向与施力物体发生形变的方向相反。”

2.小组合作探究,弄清几种常见弹力方向

(1)压力与支持力方向的特点

课本放在桌面上,讨论桌面形变给课本的弹力方向。

课本放在桌面上,讨论课本形变给桌面的弹力方向。

在教学过程中,笔者也考虑过用一些形变明显的物体来让学生判断压力和支持力的方向,考虑到高中生的认知水平,终究要从感性认识上升到理性思维。实际教学中,是让学生结合前面演示的桌面微小形变,判断水平桌面和课本的弹力方向。

(2)细绳挂钩码,讨论细绳拉力方向的特点

细绳拉钩码时,细绳和钩码都发生的是微小形变,结合前面弹簧拉伸实验,让学生完成思维和知识的迁移,加深学生对形变和弹力的认识,培养学生的逻辑推理能力。

三、科学探究,落实新标准要求

新标准中明确了21个学生实验(必修12个,选择性必修9个),实验内容的增多、强化,是加强科学实践,注重与生活实际联系的具体反映。新标准已经明确把“探究弹簧弹力与形变量的关系”列为学生必做实验。

新课标准1.2.1对本实验的要求是“通过实验,了解胡克定律”。即通过实验,探究弹簧在发生形变时,其形变大小与弹力大小的定量关系,得到“弹簧发生弹性形变时,弹力的大小跟弹簧伸长(或缩短)的长度成正比”的结论。

1.层层设问,让学生科学猜想

教学过程中,请学生思考以下问题:

(1)为什么有的弹簧用很小的力气就能够被拉伸或压缩, 有的弹簧用很大的力气还是不能被拉伸或压缩?

(2)为什么自己做的弹簧,有时拉或压的力气太大, 它就不能恢复原来状态?

(3)弹簧的弹力是与弹簧的长度有关,还是与其拉伸或压缩的长度有关?

(4)弹簧的弹力到底跟哪些因素有关?

学生很容易猜想到弹簧弹力可能与弹簧的材料、粗细等因素有关。弹力的大小可能与弹簧的长度有关, 也可能与拉伸或压缩的长度有关。根据学生的猜测,让学生根据现有的实验器材,自己设计实验, 探究弹簧的弹力到底跟哪些因素有关。

2.自选方案,合作探究

每个小组根据自己的猜测, 设计实验,进行探究。为每个小组准备的实验器材有:带横杆的铁架台、三个不同的弹簧、钩码 5 个(每个 50 g)、弹簧测力计、刻度尺、坐标纸。各个小组自行设计表格,记录数据,研究弹力大小到底跟哪些因素有关。学生在小组讨论中根据实验器材,设计实验方案:把弹簧上端固定在铁架台的横杆上,在弹簧下端悬挂不同质量的砝码,以获得给弹簧施加不同大小力F的数据,用刻度尺测量弹簧下端在不同受力时伸长的长度x,把它们记录在小组设计的表格中,分析这些数据的规律。

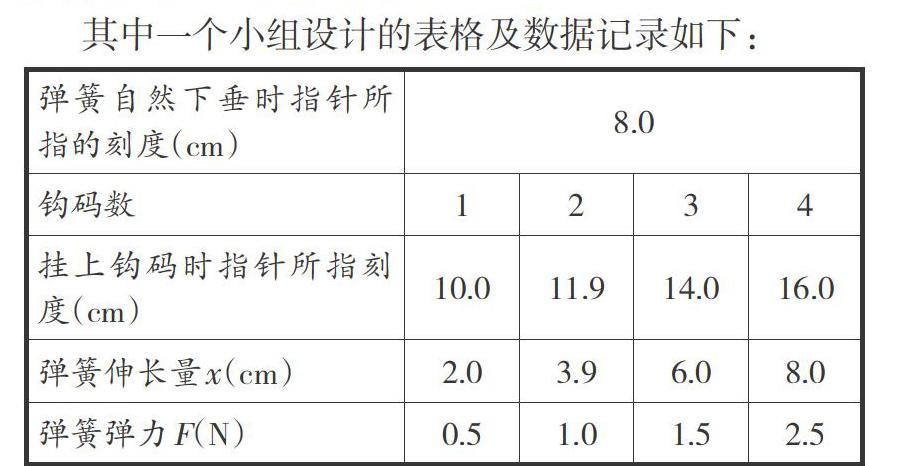

其中一个小组设计的表格及数据记录如下:

[弹簧自然下垂时指针所指的刻度(cm) 8.0 钩码数 1 2 3 4 挂上钩码时指针所指刻度(cm) 10.0 11.9 14.0 16.0 弹簧伸长量x(cm) 2.0 3.9 6.0 8.0 弹簧弹力F(N) 0.5 1.0 1.5 2.5 ]

3.运用图像,探索规律

很多学生已经在运动学的相关图像学习中,掌握了处理数据的直观方法——图像法。因此,依据实验中所得的数据,部分学生也能通过画出F -x 图像,探究弹力和弹簧伸长量的关系。完成实验数据处理后,让这部分学生代表上台展示,发现F -x 图像是一条经过原点的直线,讨论后得出结论:弹力跟弹簧伸长量成正比关系。另一部分学生探究了弹力跟弹簧长度的关系, 依据实验数据,画出 F -x 图像,他们得出的结论是:弹力跟弹簧长度的关系图线是一条不经过原点的直线,得出:弹力跟弹簧长度之间是一次函数关系。

笔者在公开课上,到此只剩一分钟,在总结的过程中,教师对这两种结果都给予了肯定、表扬。虽然传统的教学中,教师偏向于学生探究弹力和弹簧伸长量的关系,通过弹力跟弹簧伸长量的正比关系,得到胡克定律的雏形。实际上,教学中必须充分考虑个体差异,有很多学生从理性认识上知道弹力和弹簧伸长有关,内心还是很好奇,很想探索弹力跟弹簧长度之间有没有什么关系,这时候教师应鼓励他,给他探索的机会。对学生创新思维的保护和锻炼非常有必要。

教育部《关于全面深化课程改革落实立德树人根本任务的意见》中强调“要根据核心素养体系,明确学生完成不同学段、不同年级、不同学科学习内容后应该达到的程度要求,指导教师准确把握教学的深度和广度”。落实立德树人,培养学生核心素养的关键在教学,教学中要明确新标准要求,依据新标准要求对教学过程进行精心预设,并使课堂教学精彩纷呈。本节课在问题导学中学习弹力这一新的物理概念,通过研究弹力和形变的联系,学习了弹力的产生、方向以及大小,符合学生认知规律,让学生能准确把握这一新的性质力的深刻内涵,形成物理观念,通过研究形变与弹力的逻辑关系,促进学生知识体系的形成,在科学探究中關注个体发展,发展学生对科学的好奇心和求知欲,帮助学生获得对自身终身发展有用的本领。

[ 参 考 文 献 ]

廖伯琴.普通高中物理课程标准(2017年版)解纷呈读[M].北京:高等教育出版社,2018.

(责任编辑 易志毅)