东莞市基础教育体育与健康课程教学改革的行动举措

冯伟华 骆云 郭丰敏 黄昕

摘 要:本文从基础教育体育与健康学科的“三位一体”学校体育教育目标、课程教学体系、教学质量导向、展示活动创建、升学体育考试改革、校园足球运动会、《国家学生体质健康标准》运动会探索;科研路径、全员职后培训等方面,介绍了东莞市体育与健康学科改革的行动举措。

关键词:东莞市;基础教育;体育与健康课程、教学改革

中图分类号:G633.96 文献标识码:B 文章编号:1005-2410(2018)12-0031-03

一、跬步致远,铺设科学发展轨道

《中共中央 国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》(中发〔2007〕7号)提出“通过5年的时间,实现学生体质健康状况止跌回升的任务和目标”,但是时至2012年,学生体质健康下滑的态势虽然得到一定程度的遏制,却没有实现止跌回升。基于这一局面,在新阶段课程教学改革启动之际,东莞市通过组织专门力量审视教学现状,针对课程教学实施的碎片化、不科学、功利化等导致教学质量不可持续的状况,在进行广泛调研的基础上,2013年提出以开展“一体化课程教学体系的建设”为行动指引,渐进式铺设课程教学改革的发展轨道。

2012年,启动旨在通过优化教学环节,提高教学行为效率的“高效课堂”工程建设,印发《东莞市普通中小学“高效课堂”建设指导意见》(试行),坚持以“促进体育与健康课程内涵发展,持续提高体育与健康教学质量”为目标,根据学科教学现状,将“本位推进”作为突破口,剔除教学过程中出现的冗余和痼疾。同时通过常态化开展“镇街-片区-全市”三级教研联动的教研活动,促进了我市体育教师从崇尚管理主义、经验主义的经验型教书匠向善于引导、长于探究、乐于反思、敢于创新的研究型教师转型。

2013年,推广实施《东莞市义务教育体育与健康课程教学指导意见(2013年修订)》,启动“一体化课程教学体系建设”,提出“体能素质与运动技术相长”的体育与健康教学主张。

2014-2015年,率先建立检阅和促进小学体育与健康课程教学质量的活动平台“东莞市小学生运动技术技能展示活动”;与课程教学和课外锻炼相结合,改革“初中毕业生升学体育考试”。以足球教学为突破口,探索体育课与课外锻炼相联动的教学策略,印发了《东莞市中小学校园足球推进计划(2015-2017年)》,编制了《东莞市中小学校园足球教学指南(2015-2017年)(试行)》。

2016年,针对“高效课堂”建设中存在的问题,启动实践能力与思维能力融汇相长的体育与健康“智慧课堂”建设,坚持以运动技术教学为载体、以身体锻炼为手段,科学安排体育课内容,形成系列化教学。并对体能素质与运动技术相长的教学主张进行实践细化,形成了人格化素养发展、校本化课程建设、具体化学习目标、系列化教学内容、校本化教学模式、程序化教学主线、科学化教学过程、技能化安全应对、差异化教学关注、精细化教学管理、和谐化教学氛围、简单化教学手段、保增化练习密度、适宜化运动强度、最大化教学效益、兴趣增进持续化和学习评价个体化等17个教学实践主张。

2017年,推动一体化课程教学体系的研究出现成效,形成了《东莞市义务教育体育与健康校本化课程教学体系建设指南》(试用),为推进课程教学改革提供有效的借鉴。其中的主要成果之一是创建了普及与提高并举、能满足不同层次学生参与的融运动能力和足球文化于一体的“校园足球运动会”,编制了《东莞市中小学校园足球运动会开展指南》(试行),有力地推动了我市校园足球运动的开展。

2018年,为强化学生体质健康水平的提升,在课堂教学中对运动负荷指标进行重新调整(运动密度不低于75%,练习密度不低于60%,平均心率小学125~135次/分、初中130~150次/分、高中140~160次/分),强化技术技能与体能的教学融合,不允许教学实施的过程中进行无为、不恰当的集合;启动《国家学生体质健康标准》运动会研究。

二、补齐缺失,完善课程教学体系

(一)完善课程内容体系

在《东莞市义务教育体育与健康课程教学指导意见》(2013年修订)的重新修订中,依据《义务教育体育与健康课程标准》(2011年版),根据学生的生长发育特征和运动科学原理,因地制宜,编制了义务教育各水平相衔接的课程内容体系。

(二)完善课程教学路径

让学生接受完全的学校体育与教育是促进青少年健康成长、体魄强健的前提和基础,碎片化不成体系的课程教学不可能持续提高质量。自2013年起,通过对体育与健康课程教学活动关联因子的分析研究,明确了体育与健康课程教学的路径不仅仅是课堂教学,还应包括课外锻炼(大课间体育活动、课外体育活动、课余训练和学校体育竞赛)。2015年,通过组织38所中小学校参与“广东省深化教育领域综合改革试点项目:建立中小学体育教学与课外锻炼联动机制”的研究,厘清了课堂教学、大课间体育活动、课外体育活动、课余训练和学校体育竞赛在承载课程内容实施中的组织形式和功能定位,促进了课程教学路径的不断完善。

(三)建立教学导向

建立以进阶学生体育与健康学科核心素养为导向的教学导向,是新时代体育与健康课程教学改革发展的时代要求,是决定教学质量提升可持续的核心与关键。在每个学段建立一个规范的教学导向,有利于体育教师在教学过程中实施规范教学行为,而不是高年段教低年段的内容,明确各学段学生该学什么、怎么学、学到什么程度才适合。

小学:低学段要围绕发展学生的感觉统合能力设计教学,高学段要强化学生的感觉统合能力,让学生系统地体验更多不同項目的学习。初中:在进一步发展学生运动能力的基础上,侧重综合运用能力、战术能力教学,有针对性地发展学生的专项运动能力基础。高中:强化专项运动能力和实战能力。

(四)规范课程教学实施

为实现课堂教学效益的最大化,我们从教学设计、教师教学行为规范、教学评价、教研活动等一系列方面出台了相关的标准和要求,对全市体育教学教研进行系统管理。

1.教学设计

2014年5月,编制规范与个性并存的《东莞市普通中小学体育与健康教学计划设计模板》,主张格式规范、教学手段方法个性化。

2.教学评价标准

2013年11月,编制《东莞市中小学体育与健康高效课堂教学质量评价标准(试行)》,从对课堂评价的内容、方式、标准上规范统一,使课堂评价更科学、客观、有依有据,不再是凭个人感觉或爱好去评价一节课。

3.教研活动

为提升教学研讨活动的效益,促进学科教学水平均衡发展,2013年3月,编制《东莞市中小学体育与健康学科区域教研片(组)活动规定》,明确了学科开展教研活动的目的、任务、指标和形式,建立了立体化的组织形式,形成了“合作-观摩-学习-交流-体验-展示”的现场教学研讨活动的模式,极大地提升了教师们的参与热情。

4.教学衔接

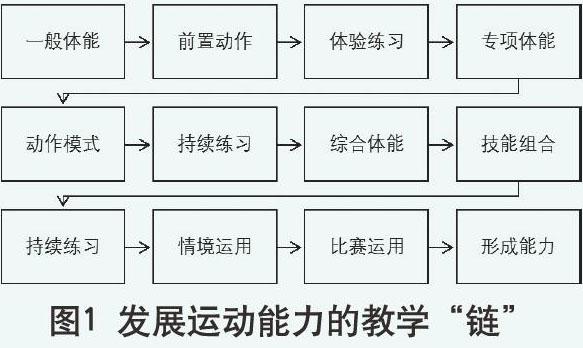

教学环节实施的衔接、手段方法的衔接是决定教学质量的主要因素。2017年,通过对教学实施流程的研究,结合“验-研-学”教学模式,设计了发展运动能力的教学“链”(图1)。

三、创新驱动,建立教学质量导向

(一)创建小学生运动能力展示活动

自2014年起,我市把“小学生运动能力(技术技能)展示活动”作为检阅和促进小学体育与健康课程教学质量的活动平台;展示活动每年举办一届,展示项目包括全员参与项目【队列队形和跑步(操)、广播体操和一校一(多)品】,以及根据学生的运动能力基础和兴趣合作参与项目(篮球、足球、排球、武术、双杠、技巧、跳绳、毽球),参加的学生对象为小学五年级的学生(参与学生的人员现阶段采用随机抽签制定与学校自选相结合,以后将过渡到随机抽取)。到目前为止,已成功举办了五届,每届参与展示的学校均超过200所,参与展示的学生超过3万人。实践证明,这一创举对于推动小学体育与健康课程教学改革,建立一体化的体育课程教学体系,持续提高体育教育质量起到了积极的促进作用。

(二)改革初中毕业升学体育考试

为转变初中毕业升学体育与考试项目设置“重体能轻技能”的现象,切实提高学生的运动能力,激发参与体育锻炼的内驱动力,2014年我市对初中毕业升学体育考试进行了改革,重新制定了与《国家学生体质健康标准》、课程教学和课外锻炼相结合的“初中毕业升学体育考试方案”,将体能素质与运动机能相结合设置考试项目,改变了项目设置的片面性。

(三)创建校园足球运动会

2016年,创建校园足球运动会作为检阅学生参与足球运动学习效果的平台,从比赛项目,包括足球运动能力(对抗性比赛和非对抗性比赛)和足球文化/元素(行为文化、物质文化、精神文化)两个方面来看,能让学生全方位地体验和感受足球运动;从比赛方法(竞技与展示相结合)来看,能让不同层次的学生根据自己的能力和需求选择参与适合的比赛项目;从组织形式(以集体为单位参加比赛)来看,能实现全员参与。校园足球运动会经过两年的实践研究,证明举办足球运动会能转变以往竞技比赛主导校园体育比赛的格局,能推动足球课与课外锻炼联动机制的建立,能转变足球教学单元(模块)内容的组成,能推动课堂教学体能与技能相长,在推动校园足球普及与人才培养上具有积极的推动作用。2017年12月,在东莞市麻涌古梅一中和南城中心小学举行的“广东省校园足球课程教学与课外锻炼联动研讨活动”现场展示活动中,东莞市展示的校园足球运动会和足球课例受到了来自全省各地市观摩人员的一致认可。东莞市的足球课例先后被广东省教育研究院指定送教到阳江、肇庆、中山、潮州、汕头等市。校园足球运动会的创举,推动了全市健康生态校园足球发展格局的建设,为持续提高体育教育质量、不断进阶学生的体育核心素养构建了科学发展的轨道。

(四)探索《国家学生体质健康标准》运动会

为进一步强化学生的体质健康水平,真实掌握学生健康发展的动向,端正学生的测试态度,转变测试个体化的现象,2018年,本市全面启动了以身体机能和身体素质的测试内容为比赛项目的《国家学生体质健康标准》运动会,以班级为单位进行团队比赛,将测试与竞赛有机融合。

四、强化科研,助力课程教学改革

教育科研有助于凝炼思想,把自己丰富的经验转化为教育理论,更有助于教师“巧干”而不是“苦干”持续、全面地提高教学质量。多年来,形成了“校本教研-撰写论文-课题研究-成果提炼”的科研路径。以各级教研活动和示范课、研讨课、研讨会、主题论坛等为载体,以问题为导向,以成果为目标,由名师骨干团队指导教师开展教育科研工作。为了激发体育教师的科研热情,市教研室每年分别开展优秀论文、优课、微课征集和评选活动,并以此为平台,组织若干个团队,开发制作了三个学段的篮、足、排球教学的系列微课精品教学视频和教学关键问题视频案例,助力教学。2017年,《学校体育教学活动信息化模块管理的实践研究》《初中学生体能素质与运动技术相长的教学实践研究》和《初中体育与健康学科高效教学策略的研究与实践》获省级科研成果奖。一支由老中青年骨干教师队伍组成的科研骨干团队已形成,将有效助力课程教学改革。

五、强师工程,提升教师教学能力

一直以来教师的职后发展是制约我市教师队伍整体水平提升的主要根源,为促进中小学体育教师教学及专业知识水平和专业化素养的提高,近年,我市对小学、初中体育教师进行了全员职后培训,选派骨干教师参加“国培计划”、省中小学体育骨干教师培训班等进修学习,进一步提高了体育教师的基本素养; 2013年和2016年,由我市代表广东省,参加全国第二届和第三届中小学体育教师教学技能比赛,均获团体一等奖。为培养一批师德高尚、能力过硬,能起示范、引领和辐射作用的专家型体育骨干教师,我市每三年评选一批名师工作室主持人和学科带头人,每两年评选一批教学能手。目前我市有正高级职称的体育教师2人、体育特级教师2人、被高校聘为客座教授的3人、体育名师工作室5个、学科带头人31人、教学能手171人,已初步形成骨干教师梯队。同时,学科根据骨干教师的专业特长,为不同类型骨干教师搭建了成长的平台,全市每三年举办一届全市中小学体育教师教学技能大赛,每两年举办一届全市中小学体育教学比赛,每年一次的论文评选,以比赛促发展,带动教师队伍整体水平的提升,成功打造了一批有发展潜力、全能型、科研型和教学型的骨干教师,一批教师先后走上省、市师資培训的讲台。

六、耕耘不辍,课改之路渐行渐宽

通过对东莞市的课程教学资源进行整合与开发,丰富和完善课程内容,健全教学体系,围绕“体育教学衔接、体育教学关键问题、课程教学的科学化、体育课运动负荷”等制约体育健康教育质量发展的瓶颈问题,以及如何使各水平段体育教学能有效衔接,促进义务教育阶段体育与健康课程教学形成一体化方面,做了大量有针对性的研究,已初步建立起“东莞市体育与健康课程教学体系模型”,为体育与健康课程教学的系列化、科学化的实施提供了有力的支撑,也为实现“让每一位学生接受完全的学校体育教育”愿景提供了保障平台。

习近平总书记在2018年全国教育大会上提出了“享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志”新时代学校体育教育目标,与之适应,东莞市教育事业发展也迈入新时代,学校体育改革也踏上新征程。数年以来,我市围绕着“体育教学衔接、体育教学关键问题、课程教学的科学化、体育课运动负荷”等制约体育健康教育质量发展的瓶颈问题,一直在坚定地以“各水平段体育教学有效衔接、课程教学一体化”为方向,在辛勤耕耘。如今,随着课程内容日趋丰富和完善,教学体系愈发健全,东莞市已初步建立起“东莞市中小学体育与健康课程教学体系模型”,为体育与健康课程教学系列化、科学化的实施提供了有力的支撑,也为实现“让每一位学生接受完全的学校体育教育”的愿景提供了保障。