吉林乌拉街陈汉军烧香习俗“外添儿”神曲研究

王丽娟

(吉林师范大学音乐学院,吉林 四平 136000)

曹本冶先生的“仪式中的音声”理论,为中国民族音乐学仪式音乐研究打开了新的思路和方法,从“思想”中寻求“行为”的动因,“以‘思想’‘行为’作为基点,视仪式为宇宙观或社会价值观的外向行为展现……在‘宇宙观/信仰或社会价值观’‘仪式化过程’‘仪式音声’三者一体的互通互动关系中理解‘音声’在仪式展现过程中的功用和意义。”①“仪式音声”在吉林乌拉街陈汉军烧香习俗中是不可缺少的一个组成部分,将此纳入这一动态的理论互动当中,该行为之背后的“思想”会得以还原和展示。

一、汉军烧香习俗与族内认同

汉军旗是清代八旗中特殊的成员,是一个特殊的社会群体,多由被俘的关内降卒或迁居东北的汉民组成。他们大多社会地位低下,且背井离乡,再加上苦寒之地恶劣的自然环境,固在心理上形成强烈的家族依存感和共同抗争的团结意识,并通过家族内或家族间共同烧香祈福的祭祀礼仪来进一步强化和加深。因此,扎根东北的汉军旗,或以族内为单位或以多族联手的形式,进行烧香祭祖续谱连宗,逢年过节或家族添人进口或遇天灾疾病等,也都聚集一起祈祷烧香,祈求家族兴旺昌盛,保佑儿孙富足安康。强烈族内认同感让这一特殊的社会群体形成稳固的家族意识,并通过仪式不断得以强化和巩固,汉军烧香习俗便以这种心理为依托而得以发展传承。

因汉军旗是八旗当中的汉人,中原汉民传统的祭祖烧香习俗必然会带入东北,融合东北其他民族的祭祀形式,于“康熙二十年后……他们为了不忘家乡故土并加强内部联系,在原有烧香祭祀的基础上吸收满族萨满跳神的某些因素”,久而久之便形成“既别于满族萨满祭祀,又异于汉族祭祀(民香)的一种特殊祭祀形式”。②在辽宁和吉林普遍存在,具有浓郁的地域特色。

吉林乌拉早在公元十六世纪末至十七世纪初,便被视作满洲“发祥圣地”,作为后金统治者随意行猎﹑纳贡的重要基地。“大清”定鼎中原后,确立了打牲乌拉总管衙门为朝廷纳贡的机构,内部设置有总管﹑翼领﹑骁骑校﹑弓匠﹑铁匠等几十个部门,其中弓匠﹑铁匠是一种专职的吏役匠夫,属于在编人员,其中专制弓箭的弓匠世家便是今居乌拉街弓通村的陈汉军旗户即‘张’姓祖先,史称“弓匠通”,他们的祖先早在后金时期就曾在努尔哈赤账下从事此种役事。据吉林乌拉街弓通村张姓族谱记载,吉林乌拉汉军旗烧香习俗由来已久,永吉常姓坛续就有关于这一习俗的记载,并认为汉军祭祀烧香习俗的鼻祖叫“杨子修”,且辽宁新宾汉军旗也有此说法。相传“杨子修”是一位在长白山巽离洞修炼的道士,后来下山传道形成了“王学(xiao)”“廖学”和“常学”的“上三坛”及随后的“曾”“谢”“万”“胡”“侯”的“中五坛”,并称“关东八坛”。至于“杨子修”的真实性虽已无据可查,但“关东八坛”之说在不同姓氏的坛续中确有记载,并得到汉军家族的一致认可。

张姓家族世代生活在吉林乌拉街弓通村,先祖为山东登州人,明末来关东采参,后因多次为清廷立国治国立下功勋,被编入八旗镶黄旗,顺治八年(1652年),先祖之次子带领五子迁拨乌拉城,奉旨留居乌拉为朝廷制作弓箭。因打牲乌拉衙门的需要,朝廷调拨大量关内汉民迁居于此,形成乌拉多姓杂居﹑满汉互融的生存状态。这一多民族杂居的生存格局必然促进文化的交融和涵化,汉军烧香习俗便是满汉祭祀文化融合的典型代表,仪式中供奉的自然神以及烧香过程中的神灵附体等都来源于满族萨满祭祀,而更为明显的则表现为对其音乐和舞蹈成分即“仪式音声”的变异吸收,形成了汉军烧香习俗中不可缺少的组成部分。然而,虽然融入了大量满族萨满祭祀的成分,但汉民族传统的祭拜思想﹑信仰理念仍然亘古不变,依然保留着中原汉人对“忠”“孝”“义”和“天”“地”“人”的情感解读,并全部以汉语的形式敬神祭祖。

在吉林乌拉街,汉军烧香习俗广受民众的欢迎,如遇谁家举办烧香仪式,街坊邻居甚至十里八乡的乡亲都会不顾严寒聚集于此,把整个活动场地围得水泄不通,一旦活动结束,施主家如同遭遇一场洗劫,俗语说“找头儿烧香,烧一茬香就像抄一次家,把窗户棂上的纸条都撕得干干净净”,疯狂热闹的场面可想而知。

由此可见,汉军烧香习俗既具浓重的宗教色彩又极富娱乐性,在生产力低下和极度缺乏娱乐的年代,人们对神灵的笃信和强烈的娱乐需求让汉军烧香习俗深入人心。所以,叉玛(仪式的主持者,又称“萨满”)逼真地表演塑造了人们心中的鹰神﹑野猪神和虎神的形象;在表现唐王东征时,叉玛双手在胸前似掏心掏肝的痛苦状又体现了唐王祭拜死亡壮士时的痛彻心扉;尤其在仪式接近尾声时,夜深人静,熄灯灭火,神﹑鬼﹑人同在,伴随着怪异的呼号声,狰狞的鬼魂(人们带着面具假扮的)对叉玛神进行抽肠拔筋后,叉玛神反过来战胜鬼魂,并驱之赶之,预示着消除一切妖魔鬼怪,为施主家带来祥和安顺,此时的气氛达到高潮。在场民众在叉玛的带领下,时而沉浸在神圣的氛围当中,时而享受在活灵活现的戏剧表演当中,“神”“人”同欢,“圣”“俗”同在。

二、“外添儿”神曲的思想内涵

人与神﹑人与自然﹑神与鬼的和谐相处是汉军烧香习俗中的主旨精神,我们可以通过仪式中的神曲来领略这一精神内涵。在整个仪式过程中,仪式当中的神曲所占比重非常大,几乎每一个环节都伴随有神曲的演唱,不同场景附和着不同旋律风格和内容的神曲。神曲内容所涉猎的范围广泛,大段唱词表述着对家族先人功劳的歌颂,对所敬之神的敬畏,对子孙后代的教导,对生活和谐融洽﹑家族兴旺平安的祈愿。因此,汉军烧香习俗中的神曲保留并传承了这一特殊社会群体的生活﹑思想和艺术情趣,具有重要的研究价值。

神曲曲调丰富,大多数神曲旋律激昂,演唱起来铿锵有力,有的旋律则婉转抒情。“外添儿”神曲在整个仪式神曲当中非常有特色,其旋律明快动听,犹如东北民间人们在田间炕头哼唱的小曲小调一样轻松愉悦。据乌拉街汉军烧香习俗非遗传承人张荣波先生介绍,所谓“外添儿”即额外添加之意,在凝重肃穆的仪式过程中,为了缓解在场人员的紧张和疲劳,以优美动听的旋律,和着灵动多变的鼓点,或唱一些大家耳熟能详的民间故事,或唱一些调解家人及邻里关系和睦相处的劝和语,或唱一些保佑施主家家丁兴旺﹑和顺安康的祝福语,而最多的是根据当时的情景即兴编唱,即编的唱词幽默风趣,如戏剧表演的插科打诨,引发围观群众发笑以调节观看的疲惫之感。

“外添儿”《夸桑》主要唱一些吉利语,保佑施主家五谷丰登,家畜兴旺。

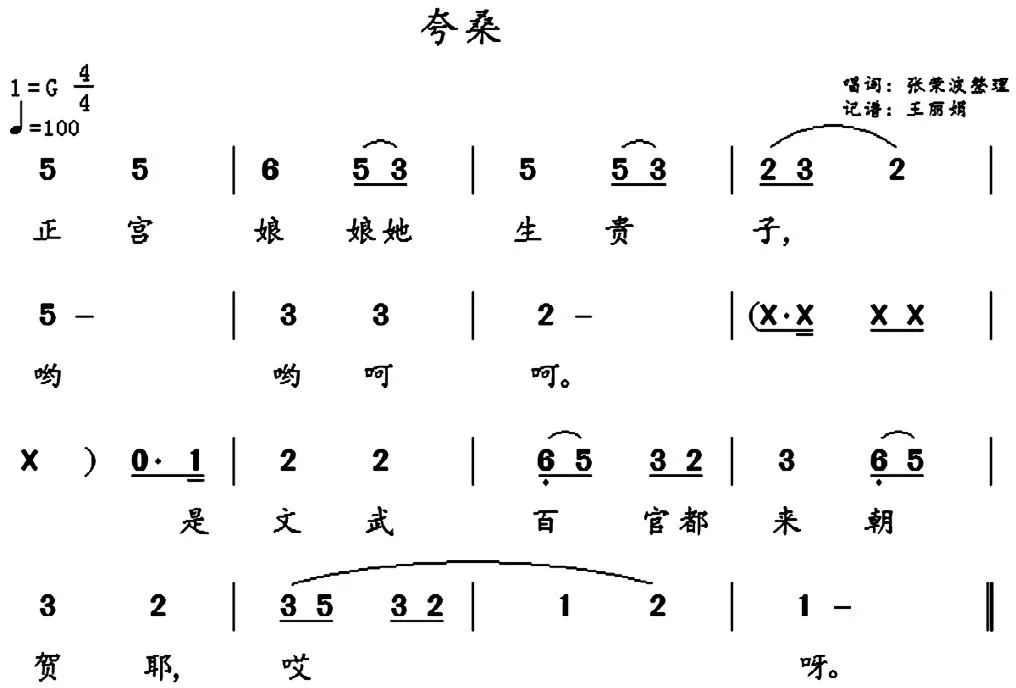

《夸桑》

东家门前有条沟,溪水从西往东流;

往东流呀往东流,施主六畜兴旺养老牛;

养老牛来牛耕地,五谷丰登收籽粒;

多收籽粒起金花,打牲乌拉日子你属头家。

……

“外添儿”《开财门》(又名〈开猪头〉)多是即兴编唱,叉玛根据现场的具体情况,顺口编出极具幽默感的唱词,唱词不追求上下句在逻辑上是否合理,也不太追求文辞是否优雅,只要尾字合辙押韵即可,因此,在这种情况下,围观的群众和叉玛之间顿时打破了“人”“神”分离的格局,如同在进行一次滑稽表演,气氛轻松愉快。

《开财门》(〈开猪头〉)

重新打鼓又来问,又把施主问一声;

问你财门有无有?是有无有应一声;

要是有你们端出来,盖好了你们放桌上;

八仙桌子神堂放,一个猪头摆中央;

紫金炉来抱香怀,快把厨子请过来;

请来的厨子他姓刘,两行鼻涕往外流;

你说让人多难受,拆不开猪头怎吃肉;

樱桃好吃树难载,神歌好听口难开;

要吃樱桃先栽树,要唱神歌抹下脸来。

……

“外添儿”《倒宝瓶》多是协调父子﹑兄弟或邻里之间和睦相处,劝说双方放弃争执,相互忍让和理解,表达出血缘之情﹑手足之情﹑邻里之情是人世间最珍贵的情义。

《倒宝瓶》

重新打鼓重来问,又把施主问分明;

有宝瓶来无有宝瓶,是有是无答应清;

有也是好来无也好,要有宝瓶端上宝;

八仙桌子神堂放,一对宝瓶摆在中央。

又打鼓又来问好,问你们宝瓶谁来倒;

你们是父子倒还是弟兄倒,父子弟兄说清的好;

父跪东来子跪西,兄弟二人跪在西下里;

左边跪下忠良将,右边跪的倒宝瓶的人;

有句话语要问清,要说要答都是真情;

你们父子(兄弟)有无争论,有无争论无打紧;

要有争论推倒墙,打今儿往后你们喜洋洋;

父子本是命之源,兄弟手足情过天;

磕磕碰碰不要记恨,言归于好更和气;

兄弟挣钱哥哥收,存到你们哈什里头。

……

类似这样的“外添儿”还有很多种,它们穿插在仪式的不同环节当中,随时把人们的注意力由“神境”拉回到“人间”,展现出汉军烧香习俗独特的人文主义关怀观。

从“外添儿”神曲结构形式来看,主要由两个乐句组成,上句落在商音,下句落在宫音,典型的中国民歌由不稳定到稳定的旋律运行模式。如果把神曲以音符的形式标记出来(如下图,张荣波整理唱词),我们可以清楚地发现两个乐句分别是七个小节,给人一种不完整的感觉,但中间插入了两小节的鼓点间奏完美地弥补了这种不完整,形成了规整的上下句乐段,循环往复。上下乐句的旋律和节奏变化不大,多一字一音,简洁明了,但两个乐句在旋法上却有着不同的运行轨迹,上句的骨干音是“5652532”,由高到低直线下滑;而下句却从下方纯四度的“2”音起唱,中间迂回婉转,“3532121”所形成的甩腔使下句显得华丽俏皮。整个神曲恰到好处地融合了简约明快与灵动多变的旋律风格,从一个侧面展示出了汉军烧香习俗对仪式音乐性的高度追求,即使在气氛凝重的请神﹑敬神﹑送神环节,也要以动听的曲调进行表达,“人”“神”共享。

三、“外添儿”神曲的象征意义

“仪式音声”概念是曹本冶先生20世纪八十年代对宗教仪式行为中“音乐”与“非音乐”“成品”的概括,作为“思想”范畴的“信仰”和“行为”范畴的“仪式”共同构成了的“信仰体系”,“音声”是其重要且不可或缺的表达方式和路径,通过“仪式音声”,参与仪式行为的人的思想得以展示和传递。

吉林乌拉街陈汉军烧香仪式始终贯穿着各种“似音乐”和“非音乐”的“仪式音声”,象征着这一特殊的社会群体对宇宙和人生﹑神圣与凡俗的朴素诠释。“外添儿”神曲属于该仪式中的“似音乐”性质的“音声”,以动听的曲调引发“神”与“人”的欢悦之情,调解人世间的争执冲突,调节仪式的运行节奏,舒缓人们的紧张心理,所有这些均体现了“外添儿”神曲对宇宙世界﹑人与自然和谐相处的象征意义。

注释:

①曹本冶“声/声音”“音声”“音乐”“仪式中音声”:重访“仪式中音声”的研究音乐艺术,2017年第2期。

②郭淑云 汉军萨满祭祀仪式的象征与功能 西北民族艺术 2015年2月。

[1]曹本冶.思想、行为、仪式中音声的研究[J].音乐艺术,2006(09)

[2]曹本冶.“仪式音声”的研究:从中国视野重审民族音乐学[J].中国音乐学,2009(04).

[3]薛艺兵.对仪式现象的人类学解释(上)[J].广西民族研究,2003(06).

[4]薛艺兵.对仪式现象的人类学解释(下)[J].广西民族研究,2003(09).

[5]刘涛.神圣与世俗:人类学仪式与社会研究[J].青海民族研究2016(07).

[6]李技文.中国仪式象征研究综论[J].社会科学论坛,2010(10).

[7]刘锡诚.象征:对一种民间文化模式的考察[J].学苑出版社,2002.

[8]王铭铭,潘忠党..象征与社会-中国民间文化的探讨[M].天津:天津人民出版社,1997.

[9]任光伟,孙英.东北汉军旗香的考察与研究[J].民俗曲艺杂志,1998.

——评陈辉《浙东锣鼓:礼俗仪式的音声表达》