初中数学问题解决的要素分解策略

【摘要】数学问题解决就是将问题分解成基本要素,再根据每个知识点对应的基本模型策略解决问题;几何问题解决就是将综合图形分解成各个基本图,不完整的基本图形补全,就是添辅助线。运用要素分解策略,可以解决复杂问题。

【关键词】初中数学;问题解决;要素分解策略

数学问题好比一部机器,机器的基本组成部分是零件,数学问题的组成部分就是数学基本要素。数学问题解决就是将问题分解成基本要素,再根据每个知识点对应的基本模型策略解决问题。

一、数学问题的基本结构

数学题的基本结构是条件(初始状态)和结论(目标状态)。问题的实质就是初始状态到目标状态的障碍。一般来说,问题目标和限制条件是明确给出的,问题各个部分的相互关系是隐含的,可以借助给定的限制条件和目标推导出来。问题目标起着定向作用,它始终引导思维朝一个方向推进。怎样从起始状态到目标状态反复调整过程,就是思维不断转化的过程。例如浙教版数学七年级上6.1节例1:“测得某班20名同学的身高数据(略),可对数据作怎样的整理?”本例中问题的基本形式为“给定”:生活中的数据;“目标”:对数据进行整理;“障碍”:从哪些方面整理?为了克服障碍,本例设计三个中介问题:数据用什么方法得到的?怎样整理这些数据?整理后得出什么结论?这些中介问题将学生已有经验与本题情景建立联系,从而找到解决方法。

通常,问题正确解决方法不是直接显而易见的,必须通过一定的思维活动,克服障碍,才能达到目标状态。为了克服障碍,需要应用数学概念、理论、方法沟通条件与结论之间的联系。如《九章算术》中的“圆材埋壁”:“今有圆材,埋壁中,不知大小,以锯锯之,深一寸,锯道长一尺,问径几何?”题中“给定”:圆,深(垂直)一寸,锯道长一尺;“目标”:径几何。克服障碍的思路过程是:由圆中直径、垂直弦相关元素联想到垂径定理,由垂径定理自然联想到基本图形,通常连接半径,构造直角三角形。

二、问题解决的路径探究

解决问题的思维实质就是克服障碍,寻找已知到结论的路径,从已知出发,去发现隐蔽、待解的结论,寻找已知条件知识与结论知识的逻辑关系或转化轨迹,利用问题所包含的信息要素和已储存的信息要素主动构建,然后联想和搜索跟这些要素(条件信息和目标信息)有关联的算子(模型),选择与相关要素匹配的算式,使得问题接近目标状态得到路径。由一个步骤推进到另一个步骤时,其实就是知识之间的联系与生成,在这个过程中,我们要激活、检索、提取和组织已有数学知识和经验。

例1:某种商品按50元一个售出时,能卖出500个。已知这时商品每涨价一元,其销售数就要减少20个。为了获得总额50000元,单价应定为多少?

根据问题的条件信息,学生会联想到总价、数量和单价的有关知识,搜索跟单价、数量和总数相关的问题模型,发现“已知单价和数量,求总数”的算式:总量=单价×总数。于是原问题表述成为:总额50000元=单价(50+与涨价有关)元×总数(500-与涨价有关)个。这样,问题的关键转化到“涨价”。

问题解决是一种有目的的复杂的思维活动,包含解决常规性问题和解决创造性问题。传统发展学生思维能力,通常是通过解决结构良好的问题来实现的。我国平面几何课程以培养学生几何逻辑思维能力为目的,主要是让学生熟练掌握几何证明“已知-求证/求”的形式。现实生活中人们所遇到的问题通常和具体情境相联系,但往往结构不良(现实世界里,智力表现是以解决结构不良问题来衡量的),初始状态与目标状态的信息不明确,也没有明确的解决方法和途径,没有明确的已知和确定的目标,不知道用哪些概念、规则和原理来解决问题,需要在各种信息中做出选择和建立起可能的关系。解决这类问题是不断地进行探索性推理、创建、验证、表达和优化的过程,也是有效地模拟科学探究的问题解决推理过程。要重视对传统课程内容和结构良好的证明问题的改造,突出课程内容与具体情境的联系,让学生在结构不良问题情境中开展推理活动,走出狭义的“技术演练”。

以下是结构不良问题的路径探索过程案例:

例2:市政府规划在两年后实现市财政净收入翻一番,那么这两年中財政净收入应争取多少平均年增长率才有可能实现目标?

初看问题信息中没有明确的条件和结论,问题中没有一点数学的标志,需要在信息中找出关键要素和建立起可能的关系.“两年后、实现、市财政净收入、翻一番、多少平均年增长率”,这里“两年后的收入”是一个要素,用增长率的二次表示;“多少平均年增长率”是要求的,设成未知数;“实现”就是要建立等量关系;而“市财政净收入”原来是不知道的,所以还要设元,用来表示;而“翻一番”应该是一个结果状态,是2倍的意思。根据方程的基本模型:当前收入“过两年后的收入”=当前收入“翻一番”,那么过两年后的收入表示出来就是,翻一番表示出来,这样就建立关系式:。

例3:已知方程无解,求证:。

证明:

。

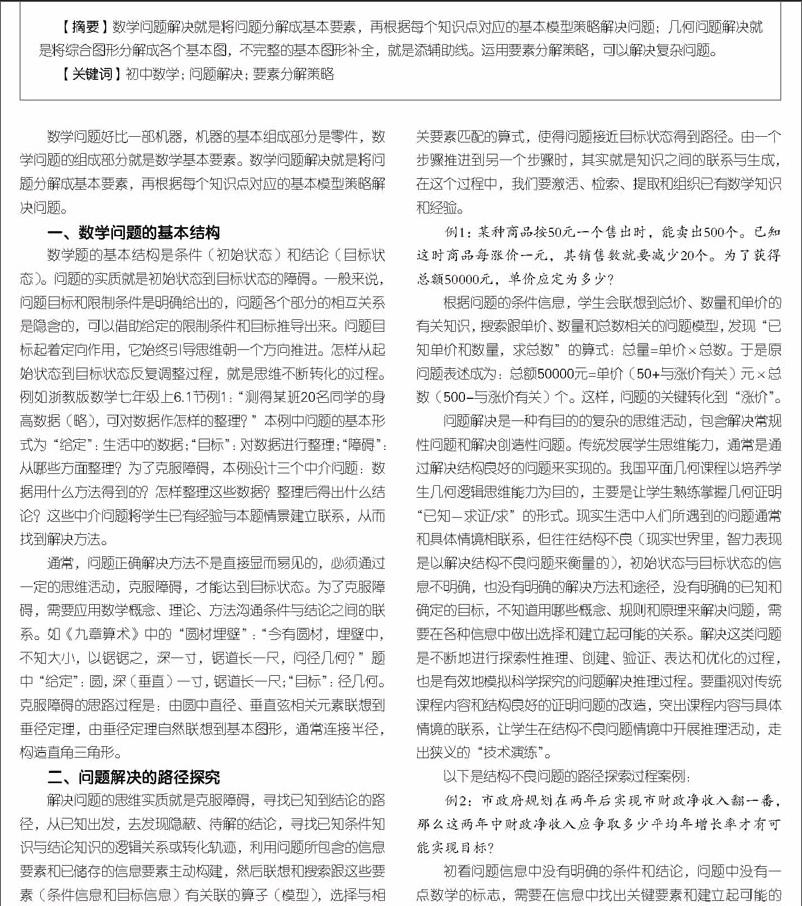

分析:如图1。

评析:这个问题中,条件与结论没有直接的关系,甚至不知道用哪些概念、规则来建立联系,需要对知识要素“”进行分解、剖析和联想,探索建立知识之间的关联,因此这个问题是一

个路径复杂综合性强的问题。

学生要学会问题解决的路径探究:在模仿基础上进行变式练习;在主动实践过程中,自发领悟(解题知识与方法的内化和系统化过程);尝试自觉分析解决问题。经历后面两步,学生对认知结构产生改变,获得能力的增长。数学题本身的思维挑战性以及学生从中产生的成就感和乐趣促动学生去尝试以上步骤。

三、综合问题解决

数量关系比较复杂、隐蔽的综合问题,涉及多个数学知识点图式和多方面数学方法、数学思想,灵活性与综合性强。针对这样的问题,首先要明确:它涉及什么内容?根据题中所提供的要素,可以分析问题所涉及的内容:是几何问题还是代数问题;几何问题的话是圆还是三角形的内容;三角形的话是直角三角形还是等腰三角形方面的知识要素;直角三角形的话是关于勾股定理的知识要素还是关于斜中线的知识要素。这个勾股定理或者斜中线是数学中的基本要素,它对应基本模型。解决综合问题最终通过分解转化为基本要素(基本模型)来解决.endprint

例4:已知矩形长为,宽为,边上有一点,,求:滿足什么条件时:(1)存在1个点;(2)存在2个点;(3)不存在点。

评析:问题条件中矩形、直角三角形的基本要素是勾股定理(或者三垂形相似),到此还没有与结论目标联系,目标是要根据关系得到点的个数。“存在1个点;存在2个点;不存在点”这个知识要素是根的判别式的特征要素(也是圆与直线位置关系的特征要素,所以本题也可以用圆半径与距离的关系求解),而要有判别式则需要有一元二次方程,而方程则需要设未知数和找等量关系,于是根据勾股定理(相似)得到关系式,这样问题目标与结论才能联通。设,由,得到方程,化简得,。根据判断的情况。

四、添辅助线就是将基本图补全

几何综合问题的图好比一个复杂的机器,它是由基本零件组成,这个基本零件就相当于基本图对应基本图的特征要素,发现基本图的要素不完整,把它添补完整,这就是添辅助线。所以解决问题的时候要把机器的零件拆下来修补,即找出初始条件要素指向的基本图,补上辅助线,使基本图完整。

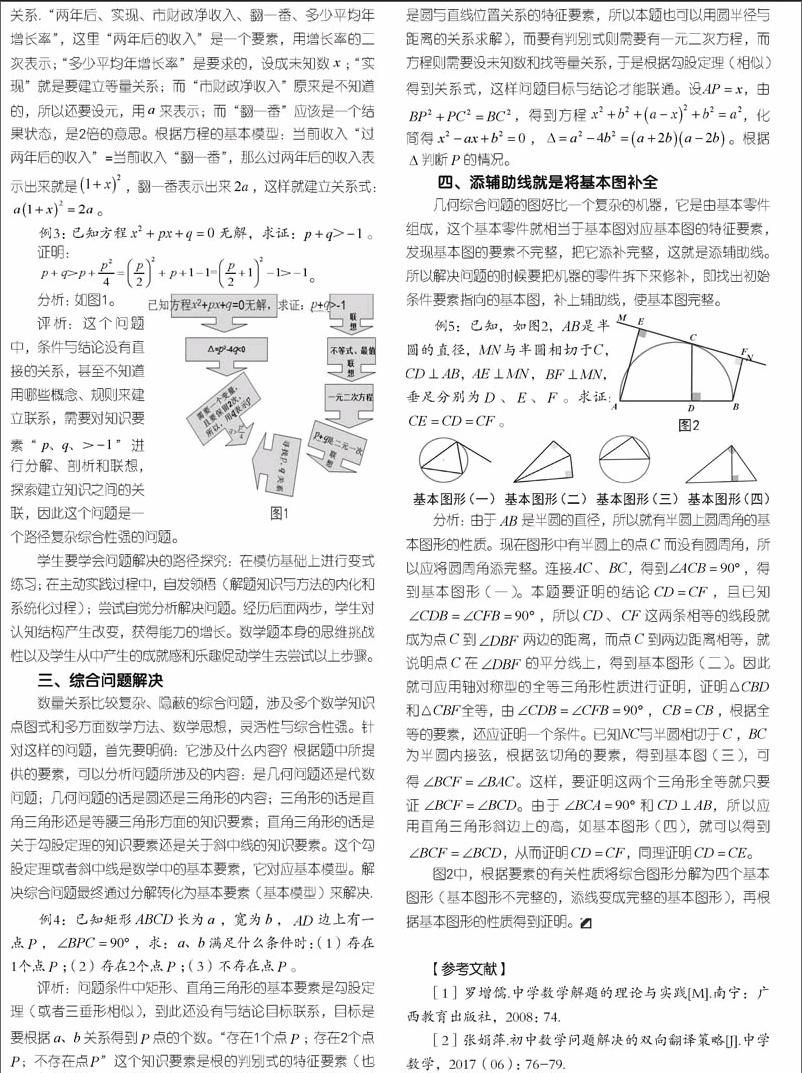

例5:已知,如图2,是半圆的直径,与半圆相切于,,,垂足分别为、、。求证:。

基本图形(一) 基本图形(二) 基本图形(三) 基本图形(四)

分析:由于是半圆的直径,所以就有半圆上圆周角的基本图形的性质。现在图形中有半圆上的点而没有圆周角,所以应将圆周角添完整。连接、,得到,得到基本图形(一)。本题要证明的结论,且已知,所以、这两条相等的线段就成为点到两边的距离,而点到两边距离相等,就说明点在的平分线上,得到基本图形(二)。因此就可应用轴对称型的全等三角形性质进行证明,证明△和△全等,由,,根据全等的要素,还应证明一个条件。已知与半圆相切于,为半圆内接弦,根据弦切角的要素,得到基本图(三),可得。这样,要证明这两个三角形全等就只要证。由于和,所以应用直角三角形斜边上的高,如基本图形(四),就可以得到,从而证明,同理证明。

图2中,根据要素的有关性质将综合图形分解为四个基本图形(基本图形不完整的,添线变成完整的基本图形),再根据基本图形的性质得到证明。

【参考文献】

[1]罗增儒.中学数学解题的理论与实践[M].南宁:广西教育出版社,2008:74.

[2]张娟萍.初中数学问题解决的双向翻译策略[J].中学数学,2017(06):76-79.endprint