利拉鲁肽治疗初诊超重或肥胖2型糖尿病的疗效与体质指数、血脂及炎性因子变化

朱剑兰

(新乡市第二人民医院,河南 新乡453000)

糖尿病是目前全世界范围内最常见的慢性疾病之一,随着对糖尿病的研究不断深入,人们发现2型糖尿病的发病与患者肥胖有密切关系。超重和肥胖人群是2型糖尿病的高发人群,发病率高于普通人群的3倍[1]。适当减轻体重对糖尿病的治疗和控制具有明显促进作用。利拉鲁肽是一种酵母生产的胰高血糖素样肽1(GLP-1)类似物,具有明显控制血糖、降低体重的效果,因此,有学者认为[2],采用利拉鲁肽治疗肥胖或超重型2型糖尿病患者效果较好。为此,我们自2015年8月—2016年4月期间对初诊超重或肥胖2型糖尿病采用利拉鲁肽治疗,取得满意的疗效,现报道如下。平均BMI为(28.1±2.4)kg/m2。两组患者上述资料(性别、年龄、BMI等)均无差异,P>0.05。

1 临床资料

1.1 一般资料 初诊超重或肥胖2型糖尿病患者95例。纳入标准:(1)经检查和诊断符合2型糖尿病诊断标准[3]的患者。(2)体质指数(BMI)超过25 kg/m2的患者。(2)年龄18~60岁之间的患者。排除标准:(1)排除其他类型糖尿病(如1型糖尿病、妊娠糖尿病等)的患者。(2)排除合并心功能异常、恶性肿瘤等其他严重疾病对研究有影响的而患者。(3)排除妊娠期、哺乳期女性。(4)排除肝肾功能不全的患者。按随机排列表法分为两组。观察组中男性29例,女性21例,年龄31~58岁,平均年龄(46.8±5.4)岁,BMI为 25.6~32.4 kg/m2,平均 BMI为(28.3±2.5)kg/m2。对照组中男性26例,女性19例,年龄30~59岁,平均年龄(46.5±5.2)岁,BMI为25.2~32.8 kg/m2,

1.2 方法 对照组给予二甲双胍口服治疗,1 g/次,2次/d。观察组给予利拉鲁肽皮下注射治疗,0.6 mg/次,1次/d,1周后无不良反应可增加至1.2 mg/次,1次/d。两组患者均连续治疗16周。治疗前与治疗后16周抽晨起空腹静脉血检测:空腹血糖(FBG)以及糖化血红蛋白(HbA1c)水平。总胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、低密度脂蛋白(LDL-C)以及高密度脂蛋白(HDL-C)水平。白介素-6(IL-6)以及肿瘤坏死因子-α(TNF-α)。

1.3 统计学处理 应用SPSS18.0软件,所获数据采用方差分析、t检验和χ2检验。

2 结果

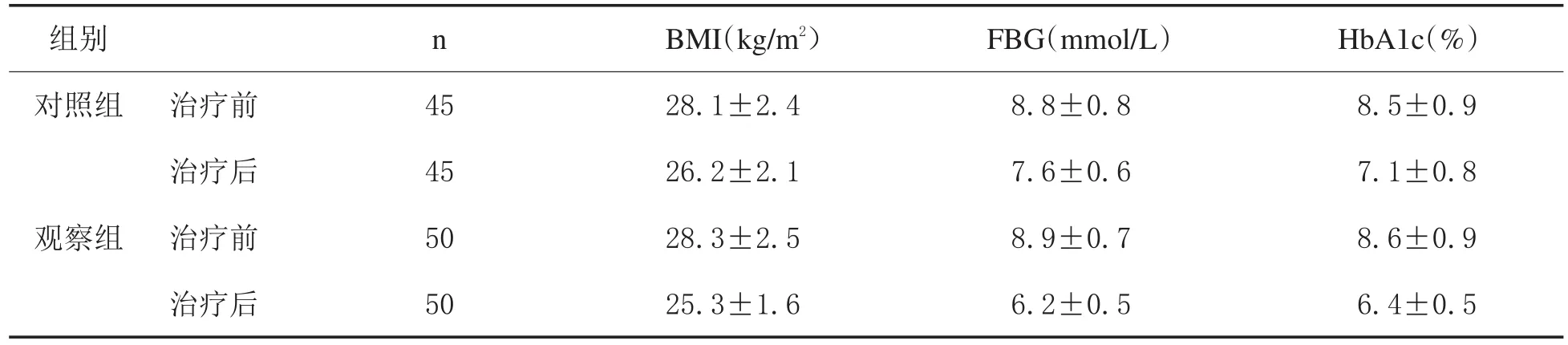

2.1 两组治疗前后BMI、空腹血糖、糖化血红蛋白情况比较 见表1。

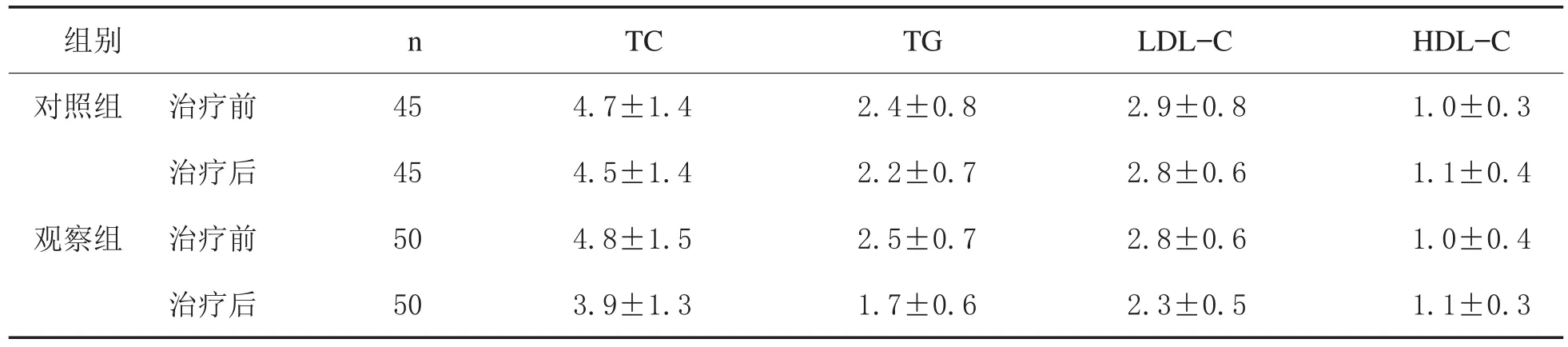

2.2 两组治疗前后TC、TG、LDL-C、HDL-C水平变化比较 见表2。

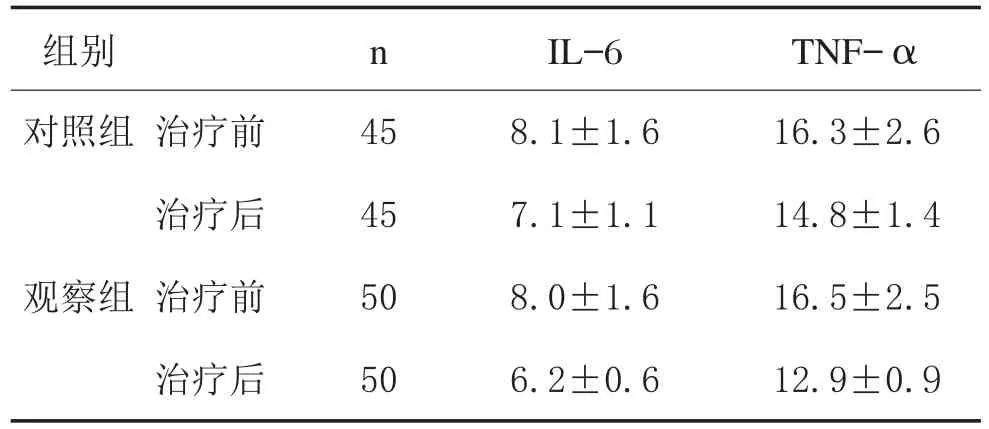

2.3 两组治疗前后IL-6、TNF-α水平变化比较 见表3。

2.4 两组治疗后副作用比较 对照组低血糖2例,占4.44%;恶心呕吐3例,占6.67%;腹泻1例,占2.22%。观察组低血糖2例,占4.00%;恶心呕吐2例,占4.00%;腹泻1例,占4.00%。两组副作用比较,χ2=3.8152,P>0.05。

表1 两组治疗前后BMI、空腹血糖、糖化血红蛋白情况比较

表1 两组治疗前后BMI、空腹血糖、糖化血红蛋白情况比较

两组治疗前BMI、空腹血糖、糖化血红蛋白情况比较,t=0.3968、0.6498、0.5407,P均>0.05。同组治疗前后BMI、空腹血糖、糖化血红蛋白情况比较:对照组治疗前后BMI、空腹血糖、糖化血红蛋白情况比较,t=3.9966、8.0498、7.7992,P均<0.0005。观察组治疗前后BMI、空腹血糖、糖化血红蛋白情况比较,t=6.8792、21.416、14.502,P均<0.0005。两组治疗后BMI情况比较,t=2.2868,P<0.05;两组治疗后空腹血糖、糖化血红蛋白情况比较,t=12.024、4.9774,P<0.0005。

组别nBMI(kg/m2)FBG(mmol/L)HbA1c(%)对照组 治疗前 45 28.1±2.4 8.8±0.8 8.5±0.9治疗后 45 26.2±2.1 7.6±0.6 7.1±0.8观察组 治疗前 50 28.3±2.5 8.9±0.7 8.6±0.9治疗后 50 25.3±1.6 6.2±0.5 6.4±0.5

表2 两组治疗前后TC、TG、LDL-C、HDL-C水平变化比较

表2 两组治疗前后TC、TG、LDL-C、HDL-C水平变化比较

两组治疗前TC、TG、LDL-C、HDL-C水平变化比较,t=0.3269、0.6311、0.6708、0,P均>0.05。同组治疗前后TC、TG、LDL-C、HDL-C水平变化比较:对照组治疗前后TC、TG、LDL-C、HDL-C水平变化比较,t=0.6776、1.2621、0.6708、1.3416,P均>0.05。观察组治疗前后TC水平变化比较,t=3.2061,P<0.005;观察组治疗前后TG、LDL-C水平变化比较,t=6.1357、4.5267,P均<0.0005;观察组治疗前后HDL-C水平变化比较,t=1.4142,P>0.05。两组治疗后TC水平变化比较,t=2.1657,P<0.05;两组治疗后TG、LDL-C水平变化比较,t=3.7479、4.4275,P<0.0005;两组治疗后HDL-C水平变化比较,t=0,P>0.05。

组别 n TC TG LDL-C HDL-C对照组 治疗前 45 4.7±1.4 2.4±0.8 2.9±0.8 1.0±0.3治疗后 45 4.5±1.4 2.2±0.7 2.8±0.6 1.1±0.4观察组 治疗前 50 4.8±1.5 2.5±0.7 2.8±0.6 1.0±0.4治疗后 50 3.9±1.3 1.7±0.6 2.3±0.5 1.1±0.3

表3 两组治疗前后IL-6、TNF-α水平变化比较

表3 两组治疗前后IL-6、TNF-α水平变化比较

两组治疗前IL-6、TNF-α水平变化比较,t=0.3042、0.3820,P均>0.05。同组治疗前后IL-6、TNF-α水平变化比较:对照组治疗前后 IL-6、TNF-α水平变化比较,t=3.4549、3.4075,P均<0.0005。观察组治疗前后IL-6、TNF-α水平变化比较,t=7.4484、9.5804,P均<0.0005。两组治疗后IL-6、TNF-α水平变化比较,t=5.0170、7.9462,P<0.0005。

组别 n IL-6 TNF-α对照组 治疗前 45 8.1±1.6 16.3±2.6治疗后 45 7.1±1.1 14.8±1.4观察组 治疗前 50 8.0±1.6 16.5±2.5治疗后 50 6.2±0.6 12.9±0.9

3 讨论

2型糖尿病与肥胖的关系已经在临床上得到共识,肥胖和超重的人群2型糖尿病发病率是正常人群的3倍左右,因此,肥胖和超重是2型糖尿病的独立危险因素[4,5]。目前临床上对于糖尿病患者一般采用常规降糖药物治疗,但对于肥胖或超重糖尿病患者来说,一般常规降糖药物治疗效果不够理想。如何有效提高肥胖2型糖尿病患者的疗效一直是人们关注的重点。利拉鲁肽是GLP-1类似物,能降低人体对葡萄糖的依赖性,从而起到降低血糖的作用。GLP-1主要由胃肠道黏膜分泌,在GLP-1受体激动后,可促进胰岛β细胞增殖,抑制胰岛β细胞的凋亡。还有抑制食欲、延缓胃排空等效果。在使用利拉鲁肽对肥胖患者进行治疗的研究中发现,利拉鲁肽通过减少饥饿感和能量的摄入,从而减少机体的脂肪,对患者体重的减少具有明显效果,这也为利拉鲁肽治疗肥胖或超重2型糖尿病患者提供了理论基础。因此,本文对我院肥胖或超重2型糖尿病患者采用利拉鲁肽单药治疗,结果显示,观察组患者BMI、FBG以及HbA1c水平明显降低,且低于对照组,该结果也进一步证明了利拉鲁肽对患者体重减轻具有明显效果。利拉鲁肽对胰岛β细胞具有良好的改善功能[6],因此,使用利拉鲁肽明显降低FBG和HbA1c水平。利拉鲁肽具有调脂作用[7],这也是利拉鲁肽降低体重的重要机制之一。

本文研究中发现,两组治疗前BMI、空腹血糖、糖化血红蛋白情况比较,P均>0.05,无显著性差异。对照组治疗前后BMI、空腹血糖、糖化血红蛋白情况比较,P均<0.0005,有非常显著性差异。观察组治疗前后BMI、空腹血糖、糖化血红蛋白情况比较,P均<0.0005,有非常显著性差异。两组治疗后BMI情况比较,P<0.05,有显著性差异;两组治疗后空腹血糖、糖化血红蛋白情况比较,P<0.0005,有非常显著性差异。两组治疗前TC、TG、LDL-C、HDL-C水平变化比较,P均>0.05,无显著性差异。对照组治疗前后TC、TG、LDL-C、HDL-C水平变化比较,P均>0.05,无显著性差异。观察组治疗前后TC水平变化比较,P<0.005,有非常显著性差异;观察组治疗前后TG、LDL-C水平变化比较,P均<0.0005,有非常显著性差异;观察组治疗前后HDL-C水平变化比较,P>0.05,无显著性差异。两组治疗后TC水平变化比较,P<0.05,有显著性差异;两组治疗后TG、LDL-C水平变化比较,P均<0.0005,有非常显著性差异;两组治疗后HDL-C水平变化比较,P>0.05。两组治疗前IL-6、TNF-α水平变化比较,P均>0.05,无显著性差异。对照组治疗前后IL-6、TNF-α水平变化比较,P均<0.0005,有非常显著性差异。观察组治疗前后IL-6、TNF-α水平变化比较,P均<0.0005,有非常显著性差异。两组治疗后IL-6、TNF-α水平变化比较,P<0.0005,有非常显著性差异。两组治疗后副作用比较,P>0.05,无显著性差异。提示利拉鲁肽具有较好的调脂效果,对肥胖患者治疗效果显著。利拉鲁肽还具有改善血管内皮功能、降血压、舒张血管等功效,可抑制TNF-α和IL-6炎症因子的释放,从而保护血管内皮细胞,减轻血管内皮损伤[8]。利拉鲁肽对新诊的超重或肥胖2型糖尿病患者治疗效果显著,明显降低血糖水平,减轻体质指数,抑制炎症反应,不良反应低。

[1]王镁,于世家,刘松岩,等.利拉鲁肽治疗93例超重或肥胖2型糖尿病患者的随访观察[J].国际内分泌代谢杂志,2013,33(5):289-292.

[2]崔荣岗,苏秀海,李文东,等.利拉鲁肽联合二甲双胍治疗2型糖尿病40例疗效分析[J].临床内科杂志,2013,30(8):528-529.

[3]崔克勤,王海燕,唐键,等.利拉鲁肽单药治疗新诊超重或肥胖2型糖尿病的效果及安全性观察[J].山东医药,2016,6(30):47-49.

[4]卢志芬,曹俊霞.利拉鲁肽治疗超重或肥胖的2型糖尿病患者疗效观察[J].河北医学,2015,21(10):1707-1709.

[5]梁怡,重远.利拉鲁肽对超重或肥胖的2型糖尿病的疗效分析[J].湖南师范大学学报(医学版),2016,13(2):75-77,78.

[6]杜益君,潘天荣,钟兴,等.利拉鲁肽治疗不同2型糖尿病病程肥胖/超重患者的临床疗效及安全性观察[J].中国糖尿病杂志,2015,23(12):1066-1069.

[7]周碧芸,叶丽婷.GLP-1类药物利拉鲁肽对自身免疫性糖尿病患者血清炎症因子和抗炎因子水平影响研究[J].检验医学与临床,2016,(16):

[8]郭阳阳,陶晓燕,潘天荣,等.利拉鲁肽对超重及肥胖2型糖尿病患者体质量和胰岛素抵抗的影响[J].安徽医药,2017,38(2):162-165.