浅析咸丰、永顺两地土家吊脚楼营造技艺及传承形态的同与异

吴 昶

(湖北民族学院科技学院,湖北 恩施 445000)

M·E斯皮罗(Melford E. Spiro)认为:“人类社会系统以及文化的所有其他方面都是‘习得的’,‘习得的’这个词在种系发生方面有一种含义,而在个体发生方面则有另一种含义。在种系发生方面,‘习得的’意指创造的或发现的;在个体发生方面‘习得的’意指获得的。”[1](119)中国的木匠在传统农业社会及文化系统中是一个地位独特的一群人,他们中的大多数并未脱离农业生产,却又都能识文断字——不仅如此,他们还熟悉数算、农历甚至巫术,属于“有文化的农民”。这些被一代代传承的知识用现代科技知识体系的目光下貌似零散,但中国南方传统的木匠团体传承方式有着非常独特的“习得”(传承)系统。他们不论从事建筑营造还是家具制造,都统称“木匠”;对鲁班先师的顶敬、对木工工具的神圣化阐释、对巫术与禁忌的重视以及能够体现木匠能力与权威的各种仪式活动(如开山、上梁等)经常被人们津津乐道。甚至在一些少数民族(例如土家族、苗族、侗族)村落中的木匠团体中,均保持着与汉族木匠团体高度一致的知识内容,这些内容除了技术方面的之外,还包括有巫术、禁忌、仪式和传承方式方面的内容。

位于湖北省恩施土家族苗族自治州南部的咸丰县和位于湖南省湘西土家族苗族自治州北部的永顺县气候和自然生态环境近似,不仅分布有大量土家吊脚楼建筑实体,而且还各自拥有着优秀的土家吊脚楼建造技艺传承人。两地虽然并不遥远,但之间却隔着两三个县,并未直接交界,加之两地间有着层峦叠嶂的天然阻断,两地木匠群体之间长期以来缺少直接的对话交流,因此作为对比调查,可以了解到同一种建筑形态及其文化在自然资源环境类似但地理位置相对分离的情况下究竟能够发生一些怎样的变化。

本文采用的田野依据主要源自于笔者亲赴实地的调查以及对曾参与咸丰、永顺两地吊脚楼修建工作的一批技艺精湛、语言表达清晰的木匠师傅们所做的采访。他们包括咸丰县丁寨乡的万桃元师傅、忠堡乡的李坤安师傅、黄金洞乡麻柳溪村的王清安师傅、谢明贤师傅、永顺县泽家镇的彭善尧师傅、恩施市盛家坝镇余世军师傅以及龙山县苗儿滩镇梁广州师傅等一批经验丰富的“老把式”。

图1. 湖北咸丰县与湖南永顺县的距离位置关系①

一、两地吊脚楼建筑实体上遗留下来的技术痕迹

(一)建筑主体结构方面

建筑人类学家拉摩斯·拉普卜特(Amos Rapoport)认为:“盖房子的目的在于围合空间,尤其是建起适用的场所。在平面和剖面体量的局限下,如何跨越空间就成为结构的主要问题。结构的目的与其局限结合起来,就意味着空间跨越的方式虽然会对形式造成重要影响,但不足以决定形式。”[2](104)因此,就某一类型的建筑而言,建筑力学设计方面的因素并不常决定建筑样式,文化的因素——尤其是人们对一类建筑本身的理解对最终的建筑样式反而起着更重要的作用。以咸丰县为代表的鄂西南吊脚楼的样式与以永顺县为代表的湘西北吊脚楼样式从总体外观上并无明显差别,但在主体结构上却有着很大的区别。

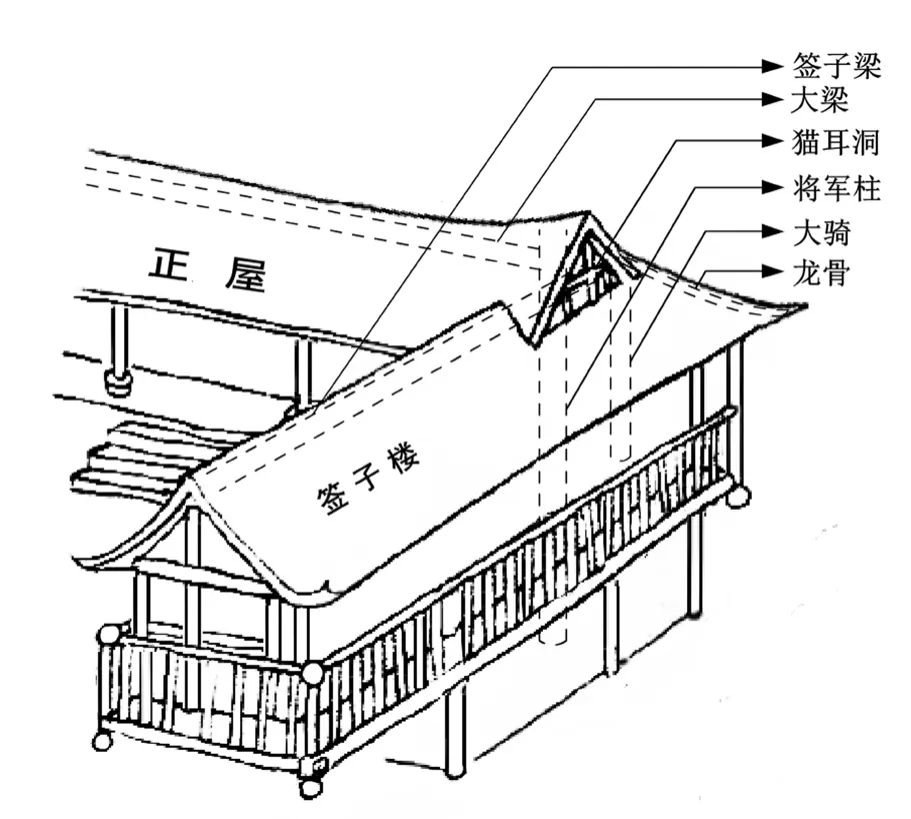

首先,咸丰县的吊脚楼采用了签子楼与正屋承重结构一体化的设计,在偏、正两个空间对接之处采用了独有的“将军柱”和“大骑”(又称“骑筒”)来解决空间跨越不紧凑的问题——“有骑有柱”也被当地人谐音记忆为“有喫有住”,成了幸福的象征,这样又形成了文化反过来对技术的阐释,并对技术的发展变化形成了强有力的观念束缚。在“有柱有骑”的基础上,咸丰吊脚楼整体上形成了“升三”(吊脚楼建筑中一个独特的构造术语,与梁柱结构设计有关,一般指建房时,为使正屋两端的檐角起挑,压住签子楼的房梁,将军柱需要比中柱高出三寸,是为“升三”)、正屋两侧山墙顶位置处留出“猫儿洞”(即方便家猫进出的窗孔;一说为“猫耳朵”,指在正屋顶端两头翘起,留出三角形的窗孔,形状如同猫耳)等一系列彼此互相制约的样貌特征。

图2. 咸丰县土家吊脚楼常用的整体式“将军柱”结构②

而永顺县的吊脚楼,虽然有正屋和签子楼,整体外观上与咸丰吊脚楼并无明显差别,但我们在永顺县境内的泽家湖、首车、沙土湖、龙西湖、王村等村镇的吊脚楼实体进行了仔细寻访,却一直没找到与咸丰县内不可或缺的那根将军柱。至于 “升三”“猫耳洞”等技术特征,在永顺木匠团体中则仍然是不作要求。龙西湖村和沙土湖村均为吊脚楼密集的土家族村落,此一现象较之咸丰县的情况而言似乎有些不可思议。永顺的木匠修造吊脚楼,大多采用“硬穿硬对”(即两栋单体建筑仅是接拼在一起而无任何结构衔接)的方式来造出“钥匙头”(即一栋正屋与一栋签子楼构成的“∟”形的整体布局),这说明他们虽然极少用整体的方法造出纯粹的单体“钥匙头”或“撮箕口”建筑形式,但却对建筑整体外观方面有着跟咸丰县的同行们大体一致的审美意识。

“作为单整体结构的吊脚楼”这一传统观念是咸丰县土家吊脚楼营造技艺不可或缺的重点内容之一。在2015年1月28日在咸丰县文体局大楼内举行的一次全县“土家吊脚楼模型大赛”中,建筑模型评分的重要依据就包括技术上强调正屋和签子楼(罳檐)之间的构架方式是否做得“地道”——他们认为真正内行的做法应该是由将军柱(伞把柱)结构衔接为整体,注重整体结构的稳定性,倾向于将吊脚楼样式“地域特征化”“标准化”“核心技术化”。至于那些虽然造型美观,却又“硬穿硬对”,缺少将军柱的作品,则在比赛中被无情地边缘化,这样的评价标准跟我们后来在湘西地区所了解到的情况是差别很大的——毕竟“将军柱”构造是最能体现鄂西土家吊脚楼身份的重要识别标志之一。

值得注意的是,两地的吊脚楼建筑也有许多重要的技术共性,如“四角八揸”(即房屋四壁并非完全垂直于地面,而是向内微微倾斜,既有利于整体稳固,而又不像金字塔那样显而易见)和“升三”等等。

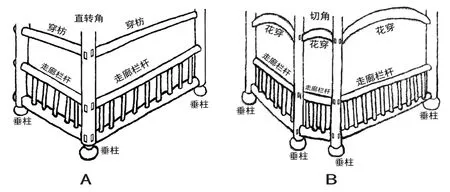

(二)建筑体装饰特征方面

虽然咸丰县境内的吊脚楼民居建筑虽在檐角做了“扳爪”(木匠术语,即吊脚楼上檐角起翘的效果),在墙体上开了花窗,为栏杆向下挂着的垂柱头作了雅致而洗练的南瓜形雕花造型,体现出丰富而稳定的装饰传统,但我们不得不承认,比较起永顺泽家湖乡的老木匠彭善尧师傅所建造的吊脚楼造型而言,仍然算是比较传统和朴素的造型。彭师傅的作品有一些易于识别的独特风格,例如将签子楼的围栏向两侧“折”成两个135度角,并在屋檐下榫接起一排朝上拱起的“花穿”(花式穿枋)增强装饰效果。这些形状特殊的木构件需要专门请人去寻找那些天然生长得弯曲的杉木来做成,因此获得相当不易。在一些建筑物上,斗拱穿枋和“扳爪”的效果被不断地重复排列或者夸张表达,使得湘西吊脚楼建筑的视觉冲击力变得更为强烈和张扬,这种类似“巴洛克”式的,或者说像加了类似“和弦”味道的夸张繁复造型风格在彭师傅手中成型以来,不仅影响到了周边吊脚楼的造型趣味,甚至深刻影响到了张家界、凤凰和恩施等城市新修吊脚楼建筑的样貌。(见图3)当然,湘西吊脚楼喜好装饰之风并非自古如此,这种风气的出现应是上个世纪八十年代之后的事。以彭善尧师傅为例,他的首次房屋修造也仅仅始于1982年。在他之前建造 而保留至今的湘西土家吊脚楼大多也是极为平凡朴素的样子。湘鄂两地吊脚楼“重结构”和“重装修”的分野并非同时出现,而是一先一后发生的。其中以永顺县为代表的湘西北土家吊脚楼的“重装修”特征显然是非常近晚的时候才出现的情况——因为这种倾向反映了当地人在交通受限、建筑材料单一的情况下对吊脚楼提出更丰富和更精致的审美诉求之体现——这在二十世纪八十年代之前是很难想象的事情。与之同时咸丰县的部分乡村,由于交通状况的改善,大面积的吊脚楼正逐步被新式水泥建筑所取代。而在交通不顺畅的乡村里木匠们对吊脚楼样式的标准则仍是一如既往、毫不怀疑地继承着。

图3. “签子”的两种外观:A.湘鄂西最常见的普通走廊样式;B.彭善尧师傅设计制造的“满骑满穿”③

二、两地吊脚楼营造技艺传承人的传承形态特征

(一)知识构成方面

来自咸丰县丁寨乡的万桃元师傅目前拥有国家级非物质文化遗产传承人的身份,除了建造技艺之外,他良好的口才和记忆力显然也非常有利于向人们展示出鄂西南传统木匠精彩丰富的知识构成——各种术语、谚语、口诀、歌谣常常是张口就来、滔滔不绝——大致涉及伐木取材知识、建造施工、木匠法术、敬神、祝福和传承仪式等方面的知识。这些知识中有相当一部分是非技术性的文化因素,尤其是像“画字讳”、唱“上梁歌”等能力,更倾向属于当地居民“喜迁新居”时的民俗文化之重要组成部分,还有像“茅山传法”(咸丰、恩施等地流传的一种木匠师傅给即将出师的徒弟所做的一种特殊的出师仪式,即选择寅时至卯时天未亮之际找一处不见村舍人家且生有桃树的茅草坡,在此为徒弟举行名为“过尺”的出师仪式)、“五尺封譄”(见图4)等说法则属于更为久远和隐秘一些的师徒传承仪轨方面的知识。由此看来,这些信息本身的存在对于我们了解其知识技艺的传承过程也同样具有非常重要的价值。麻柳溪村王清安、谢明贤两位师傅、忠堡镇的李坤安师傅,以及曾参与过咸丰县吊脚楼修造的恩施市盛家坝镇于世军师傅与其所说的内容也高度吻合。这些信息足以说明在鄂西南地区的木匠所拥有的知识体系完整度较高,是一个比较强调技术传统整体性和传承稳定性的团体,他们的活动更容易和地方其它传统民俗有机的结合起来,具有可互相阐释的共时性“结构”特征。

图4. 木匠于世军和他的“五尺”④

较之上述情况而言,在永顺从事建筑作业的木匠团体则形成了比较鲜明的反差——在对永顺县泽家镇彭善尧师傅、王村镇付官文师傅、塔卧乡李江进师傅、龙山县苗儿滩镇梁广州师傅的采访过程中,笔者得知,一方面,他们所在的这个地方木匠团体中虽然还有大部分人至今维持着顶敬鲁班的传统,但却不懂得“画字讳”(一种以画符为主要特征的巫术活动、常见于道士和木匠团体——笔者),不会那些《鲁班经》里所讲的法术(这里特别说明一下:那些用墨汁标记在梁柱上的“木匠字”并非符咒,其实只是用来标记建筑构件方位顺序的标记符号而已,因木匠个人书写习惯而各有细微差异,咸丰县麻柳溪村的吊脚楼建筑上亦多有发现——笔者);另一方面,通过深入交谈,我们得知,永顺当地的吊脚楼建造者,大多其实都知道过去的房子存在“伞把柱”(即将军柱)这样一个结构设计,但在他们自身的营造实践过程中却非常忽视“伞把柱”,乃至对这种复杂精巧的空间设计完全弃之不用,使得签子楼和正屋厢房之间的位置难以妥善利用。(比较图:咸丰刘宅吊脚楼与永顺沙土湖、首车吊脚楼的结构)

(二)传承手段方面

鄂西南木匠行当里的传承兼顾着技艺、民俗和信仰等多方面,知识谱系所包含的内容非常繁琐:例如,他们必须在进山采料、房屋起架等重要时候举行献祭山神和顶敬鲁班的仪式;徒弟以付出一定比例的学酬和劳动力作为学到本事的交换条件、要有正式的拜师仪式、师与徒明确彼此之间的责任义务关系并互相认可;对“何为出师?”“如何出师?”具有基本稳定的共识;优秀的出师者可以获得“五尺”(一种能证明自己学木匠获得“优秀毕业生”身份的凭证物件,木质紧密,呈长四棱柱形,高约1.67米,其中段刻有“(上)雨(下)聻”字紫微讳,为木匠行业内的传承符凭)等。位于咸丰县黄金洞乡的麻柳溪村是整个鄂西南地区吊脚楼建筑较为集中的地方之一,其特色主要集中在传承机制中:会使用“紫微讳”、具“五尺”、敬鲁班、受封譄(接受正式的出师仪式)、茅山传法(一种出师仪式)等;而湘西的特色主要集中在技艺本身,尤其是外观上的技艺创新方面,如被视为彭善尧师傅主要风格特色的“花穿”和“切角走廊”,以及永顺王村新建吊脚楼建筑群中大量使用的“扳爪”垂花门造型,都令人感到其既在传统之中而又在运用手法上耳目一新。

我们所采访到的恩施、咸丰吊脚楼营造技艺传承人中,多数人表示还在继续依传统顶敬鲁班、懂得画一些简单的字讳。一部分人对木匠法术还非常了解。他们中获得木匠身份的途径以拜师或参师(一种未经拜师,也没有确认师徒关系,但学习者和传授者之间又彼此认可的非正式传承形式,如石庆秘所说:“‘参师’是民间技艺传承的重要方式,即便是家传或者有师承关系的技艺拥有者,都有过参师学艺的经历。)[3](57)居多,将近一半的受访木匠具备“五尺”,而所有受访者都能够清楚地回答什么是“五尺”,可见“舀学”(无师徒关系亦无师徒名分的技艺传承)[4](78-82)现象在恩施、咸丰一带并不多见。

然而,我们所采访到的永顺、龙山两县吊脚楼营造技艺传承人,则几乎完全由参师和舀学者构成,所谓“正式拜过师”的木匠只存在于受访的师傅们在闲谈中提到过的两位故世老人。这让笔者感到非常惊讶。不仅如此,传统的木匠拜师活动也基本绝迹——许多木匠对“如何拜师”竟是一问三不知,更不知道“五尺”为何物。永顺老司城附近一位“参过师”的木匠师傅在被问到“你的师傅有没有五尺”的时候,回答说:“他个子不算矮”。这些情况显然鄂西南木匠的传承形态完全不同。我们问起彭善尧师傅是否正式拜过师时,彭师傅说自己是被逼着“自学成材”——1982年的时候自己因家中人口增多,不得不搬离旧宅,另起新居。由于之前他在生产队当会计时用尺子“印”过生产队的房子,数据了然于胸,才得以无师自通。到后来,他向当地老木匠郑万清“参师”,掌握了更多的营造技艺。据彭师傅说,这位郑师傅是正式受过“封赠”,获得过“五尺”的大木匠,同时也是他妻子的姑父。

由于木匠不拜师的现象在湘西普遍存在,而非物质文化遗产有规定必须要有明确的“传承人”系统,因此在获得“非物质文化遗产传承人”身份以后,彭师傅不得不按照现行规定“重新”收徒,并且每年都会招收新的徒弟。彭师傅告诉笔者,按“旧社会”湘西的规矩,学木匠拜师,徒弟要交给师傅“三百斤稻谷”的学费(但“三百斤稻谷的学费”这一说法笔者在咸丰、恩施等地均未曾听闻),所以木匠们只能靠自学、舀学,或者参师学,拜师是拜不起的。虽然现在生活比以前富裕了,但彭师傅现在招收弟子也并未以“旧规矩”收稻谷或者索取其它报偿,加之他本人对这种“师傅吃徒弟”的规矩也很反感,只是做一个拜师仪式就可以了——拜师的时候既没有使用公鸡血酒,也没有顶敬鲁班先师的仪式行为,可谓是简单之至。

张良皋先生曾在“干栏——平摆着的中国建筑史”一文中曾有过这样一段表述:“在湘西永顺一带,可以见到并未与正屋联接的龛子……龛子在土家也是子女住房。到了鄂西,土家族匠师发明了复杂的‘将军柱’ (又称‘伞把柱’‘冲天炮’),将正屋和厢房十分完善地联成一体。”[5](2)从田野材料的情况来看,这段持进步论观点的文字显然比较难于解释另外一个问题——咸丰木匠团体中普遍存在的大量古老的法术知识和祭祀、庆典、祝福类仪式活动内容在永顺却为何消失不见了?即使按历史主义的观点来说,整体化的传统木匠知识系统是木匠团体在历时性自我建构过程中形成的产物,那么在自古以来“巫风”盛行的湘西地区,木匠团体法术知识的集体缺位也不能不说是一件怪事,用纯粹的历史进步论方法更解释不通。在涉及两地吊脚楼营造技艺源流的问题上,还有另一种具有代表性的看法:如果说湘西的吊脚楼是“娃”的话,鄂西的吊脚楼才有可能是“娃的爹”。接受我们采访的国家级非物质文化遗产传承人彭善尧师傅正是持这种观点的人之一。他不仅知道张良皋先生在土家吊脚楼起源问题上“先湘后鄂”的观点,甚至还与前来拜访他的张良皋先生探讨过这个话题,作为湘西永顺人的彭师傅得出“先鄂后湘”的看法其实并不意外,他谦逊地指出,在见过恩施地区的吊脚楼之后,他才意识到一些困扰他们很多年的结构处理问题应该如何来解决。他对湘西土家吊脚楼营造技术的变迁历史的记忆非常清晰,是当地木匠团体知识系统的一种真实的延续,而他的经验判断正是基于湘西木匠团体的这一知识系统。但这种说法尚需更具说服力的相关考古遗迹来佐证,因此严格地来看其仍然存在很大的不确定性。

笔者在此斗胆提出第三种看法:从时空因果逻辑上来说,如今咸丰和永顺的吊脚楼营造技艺其实应该说是“两兄弟”——都是娃,而他们的“爹”——古代最早的一批吊脚楼营造者们——可能出自于鄂西或者湘西,也有可能出自其他地方,但现在都已湮埋于漫长的岁月。笔者所要强调的并不是地域文化资源的高下比较,而是作为木匠知识体系的整体结构及其在历史中活态传承的这一过程。传统观念的“浓度”在二者的继承历史上或许有些差别,但这并不意味着湘西的技艺传承已然穷途末路,而恰好是一种“再生”的开始。正如李立新先生所言:“当某种工艺不再延续时,并不就彻底地断裂死亡了。也就是说对于文化上的生与死,我总感到不同于生物学上的生与死……一个生物死去了就不能再生,而一个传统工艺消亡了,待到有合适的土壤、适宜的环境,又能重新复活。”[6](35-37)按木匠们所说的情况来看,沉重的“学费”压力使得原本良好的技艺传承环境变成了“高门槛”,关于鲁班的记忆、法术的知识,甚至拜师活动本身都难以维系。但以彭善尧师傅为代表的永顺土家吊脚楼营造者们却以“参师”和“舀学” 的另辟蹊径,不受“整体”意识的束缚,在营造技艺上大胆创新,不断寻找更具自身表现性的建筑语言特色。湘西木匠团体的这种特殊的延续方式也有力证明了非正式传承在中国非物质文化遗产的传承过程中所扮演的重要角色。

三、传承形态对建筑造型风格的影响

如前文所述,两地土家吊脚楼文化之间的差异主要集中在两个方面:传承形态与建筑造型风格。然而在这二者之间,却隐藏着一个极其重要的线索——传承人的营造技艺。由于木匠团体是土家吊脚楼营造技艺不可取代的传承人团体,他们的知识结构也与他们所处的交流环境密切相关。例如咸丰木匠团体,由于保留下一套近乎于完整的传统木匠知识,外来的知识几乎无法插足其中,因此他们的知识结构系统呈现出来的是相对“窄而深”的特点;而永顺木匠团体恰好相反,他们正是由于缺乏传统土家吊脚楼木匠知识体系中的不少他们认为“次要”的内容,因此在过去漫长的岁月里不得不采取更为原始和粗糙的手艺来解决建筑力学结构和空间功能设计方面的问题,例如采用“硬穿硬对”的方法来解决“将军柱”缺失后的结构力学问题;但是随着他们眼界的不断开阔和对审美趣味多样性的重视,永顺吊脚楼的营造技艺终于在过去的短短30多年间形成了新的特色,其装饰手段的丰富多样既可以理解为是对整体构造方法欠缺的一种掩饰与补偿,也可以理解为是思想解放之后对审美趣味的重视与强调。对于永顺木匠团体而言,似乎建筑上的任何细节部位都可以拿来进行装饰处理,并且可以提出若干种装饰方法——前提是他们能够具备与之对应的营造技艺。由此可见,传承人的营造技艺是我们在解读和评估传承形态对建筑造型风格所产生的影响时无法逾越的一个关键因素。

表1. 咸丰、永顺两地土家吊脚楼建造者传承形态与建筑造型风格对比表:

营造技艺是土家吊脚楼文化的核心组成部分,它的技术种类、工艺复杂程度、传承者的造诣水平、传承者的数量规模以及在整个传承知识体系中所占据的分量比例对建筑的构造与外观样式起着决定作用。当较为完整的传统技艺知识得到传承的时候,吊脚楼建筑的内部构造和外观样式在漫长的岁月中常常保持相对的稳定;而当营造技艺的传承变得不完整的时候,新的东西就会出现,物质形态上也必然会表现出相应的变化。

但建筑营造技艺水平并不是凭空出现的,它的存在与延续需要依赖于一代代木匠之间具体的传承。以师徒制或家传为代表的正式传承的好处就在于知识传授的系统性与整体性,其效果近似于经书或学校的作用,但这种传承方式由于是以人与人之间口耳相传和具体劳动中的师徒合作为主要形式,因此强化了其传承性特征,却削弱了其活态性和流变性特征,例如咸丰吊脚楼的结构虽然紧凑,造出来的房屋形制更为高大坚固,但却相对朴素内敛,轮廓线条更为概括洗练。而以“参师”“舀学”、自学等非正式传承手段获得营造技艺和传承人身份的永顺木匠们自由发挥的余地则更多一些,他们强化了这项非物质文化遗产的活态性和流变性特征。其传承性特征反而被削弱了。

因此,我们用更为概括的方式来表述上述观点,那就是“吊脚楼建筑的构造与外观样式受制于传承人的营造技艺特征,而他们的营造技艺水平则又受制于木匠之间的传承形态”。

四、结论

吊脚楼建筑营造技艺,作为一整套知识,其中的文化特色在以咸丰、恩施为代表的鄂西南地区主要表现为对“单整体”风格的强调上,而在以永顺、龙山为代表的湘西北地区主要集中体现在装饰风格的多样性上;而在其传承形态方面,鄂西南地区仍保留有大量“拜师学艺”的木匠传统,湘西北地区则主要依靠自学、舀学、参师学等非正式传承方式。这两方面的差异显然是有着内在关联的——传承的途径发生改变,那么传承的内容必然会相应地受到限制,如先师崇拜、拜师仪式和法术行为在永顺县的木匠团体中的非正式传承过程中并没有被继承下来,因此我们如果试图把木匠团体营造吊脚楼的行为过程作为一个文化整体来理解或妥善加以保护的话,咸丰县的价值是不容小觑的。当然,我们从另一个角度来看,传承形态的改变又反过来对工匠思维定式发挥着解除禁锢的作用,工匠的个人价值得以充分地体现,规矩让位于创造力。正因如此,彭善尧师傅才得以有机会赋予其建筑作品强烈的个性特色。这种种差异的存在也恰好诠释了文化遗产本身的“活态性”和“流变性”特征。

由于传承形态的差异,两地的吊脚楼营造技艺也呈现出不同的侧重:湘西吊脚楼虽然缺少传统木匠所追求的那种“紧凑”“整体”的审美意识,但由于其装饰元素丰富,结构自由多变,不拘章法,能够在满足高大坚固的实际功能的基础之上更加强调技艺结果的“外在可视化”或者说所具有的展示价值更高,因而在过去的二十年间更能获得民族文化和旅游产业的投资者们更多的青睐与扶持。彭善尧师傅的技艺不仅在永顺当地影响力很大,并且在张家界、恩施的也曾接手过一些吊脚楼文化景观工程。

综上所述,湘西北与鄂西南的土家吊脚楼民居建筑在外观上虽然并无大的差别,然而其内部构造与外观装饰方面却各有千秋,这不仅体现出营造技艺在传承过程中的活态流变性,而且也使我们意识到,地域的阻隔所造成的技术分野并不仅仅出自于环境材料的不同,也与具体的地域人群在传承理念上的差异紧密相关。咸丰与永顺的吊脚楼营造者团体在知识特征上的差别是我们探寻中国非物质文化遗产传承历程中的活态性与流变性的一个非常具体而生动的例证。同时,这一系列的差别也非常清楚而客观地反映了非正式传承(如以“参师”和“舀学”为特征的永顺木匠传承系统)和正式传承(如以“拜师——出师”为特征的咸丰木匠传承系统)在这具有活态性和流变性的传承历史中所扮演的角色不仅同样重要,而且在技艺存续与发展的历史进程中所发挥的效用也并不相同,可谓“花开两朵,各表一枝”。

注 释:

①图1是笔者绘制的《湖北咸丰县与湖南永顺县的距离位置关系》图,时间为2016年。

②图2为笔者于2016年绘制的《咸丰县土家吊脚楼常用的整体式“将军柱”结构》图。

③图3为笔者于2016年绘制的《“签子”的两种外观:A.湘鄂西最常见的普通走廊样式;B.彭善尧师傅设计制造的“满骑满穿”》图。

④图4《木匠于世军和他的“五尺”》,笔者摄于恩施市盛家坝镇,时间为2014年秋。

[1](美国)M·E斯皮罗著,徐俊等译.文化与人性(Culture and Human Nature)[M].北京:社会文献出版社,1996年版.

[2](美国)拉摩斯·拉普卜特著,常青等译.宅形与文化(House Form and Culture)[M].北京:中国建筑工业出版社,2007年7月第一版.

[3]石庆秘.民间技艺传承方式“参师”的艺术人类学价值阐释[J].艺术探索,2016(6).

[4]吴昶.“舀学”——一种不应忽视的民间手工技艺文化遗产传承方式[J].内蒙古大学艺术学院学报,2012(2).

[5]张良皋.干栏——平摆着的中国建筑史[J].重庆建筑大学学报 (社科版),2000(4).

[6]李立新.一种被忽视的工艺史资源转换方式——非延续性工艺的再生产研究[J].装饰,2014(5).