分层级教育投入的国民经济产出效果研究

——基于教育投入的时间滞后效应

方 颃, 褚 玉 静, 朱 小 川

(1.同济大学 经济与管理学院, 上海 201804; 2.上海师范大学 旅游学院, 上海 200234)

分层级教育投入的国民经济产出效果研究

——基于教育投入的时间滞后效应

方 颃1, 褚 玉 静2, 朱 小 川1

(1.同济大学 经济与管理学院, 上海 201804; 2.上海师范大学 旅游学院, 上海 200234)

文章以教育具有人力资本积累作用为切入点,构建“教育-生产”两部门国民经济生产模型,研究不同层次教育(高等教育和中等职业教育)的教育投入对经济增长的作用。考虑到教育投入对人力资本形成和产出具有时间滞后效应,使用经时间滞后处理过的全社会教育经费投入来近似估计人力资本积累,并对不同层次教育投入的产出效果进行实证分析。结果表明:实物资本积累仍然是决定中国国民经济产出规模的主要因素;高等教育(含高职)与中等职业教育均有明显的正产出效应,但中等职业教育的产出效率较低;人力资本积累的回报大于实物资本积累。基于此,国家应将更多资源向教育部门倾斜,尤其是加大中等职业教育发展力度,改变中职教育边缘化的现状。

教育投入;时间滞后效应;人力资本积累;教育产出效果

一、引 言

人力资本对经济增长的贡献已得到广泛认同[1]。人力资本积累的主要途径包括教育及干中学[2],且一般而言,个体的干中学能力与其受教育程度存在正相关关系。因此,学者们常常利用与教育相关的指标作为人力资本存量或人力资本积累的替代变量[3-4],进而研究人力资本对经济增长的贡献。

关于教育对经济增长的贡献,文献中常见以下两方面的研究:(1)教育产出的国民经济生产效果,该方面研究直接从教育产出即教育部门向就业市场输送具有一定受教育水平的劳动力入手,用就业人口的平均受教育时间来衡量人力资本存量或以就业人口受教育时间的离散方差来反映人力资本质量,或考虑具有不同学历就业人口的结构[5]523,[6,7],以此分析、验证教育对经济增长的贡献;(2)教育投入的国民经济生产效果,这方面研究将教育部门视为“人力资本生产部门”,采用教育(经费)投入来间接衡量人力资本积累,进而分析、验证教育对人力资本积累以及对经济增长的贡献[8-10]。

上述两类研究方法各有利弊。以教育产出直接衡量人力资本存量,无需对教育部门本身的“生产过程”和“生产效率”加以研究。但使用该方法进行计量分析的前提之一是存在连续的就业人口受教育程度以及结构数据。在跨国研究,尤其是对不发达或欠发达国家的研究中,难以保证上述数据的可获得性。此外,在研究新兴经济体时,采用就业人口平均受教育程度衡量人力资本积累具有片面性,因为收入的高速增长推动教育支出显著增长,改善适龄人群的受教育程度,进而使就业人口受教育程度及其分布有较大变化[5]537。以教育投入间接衡量人力资本积累,可以回避就业人口受教育状况数据缺失的问题,并且教育投入的数据也较易获得。但使用该方法进行计量分析,不能将教育投入的产出效果(人力资本积累)和教育产出(人力资本存量)的国民经济生产效果隔离开来。

基于以上考虑,本文建立包括“教育-生产”两部门的数理模型,教育部门生成人力资本,人力资本作为生产要素进入生产部门,对国民经济生产产生影响。利用生产函数和成本函数的对偶性,以教育投入(成本)作为教育产出(人力资本)的解释变量。教育投入在影响人力资本形成时具有时间滞后效应,即当期的教育投入并不能完全体现在当期生产领域中的人力资本存量上,因而也不会完全直接影响到当期国民经济产出,但以往的研究往往忽略这一点。王小鲁等[11]在计量分析中虽然选择人力资本变量的三年滞后项作为人力资本存量的最佳代表,但该方法是根据统计意义上系数显著性得出,而不是从现实意义考虑教育投入的产出滞后性,此外,也未能区分不同教育层级滞后年限的差异。本文在建模及数据处理时,对各层级教育投入分别进行了时间滞后调整。在此基础上,构建一个以有效实物资本存量来代替异质性实物资本、以就业者受教育层次分组来涵盖异质性、可替代人力资本的国民经济生产函数。

在理论分析的基础上,利用1997~2012年时间序列数据,就我国不同层级教育的投入对国内生产总值的影响进行实证研究。目前,财政性教育经费仍是我国教育经费的来源主体,常被用作教育投入的替代变量[12-13]。来自社会和家庭部门的教育投入近年来持续快速增长,这两部分教育投入对人力资本积累的作用也不容忽视。此外,财政性教育经费与GDP之间极高的相关性会干扰回归结果,采用包含政府、社会团体与家庭部门的全社会教育经费来衡量教育投入,避免数据选取的片面性,减少变量之间的“自相关”影响。

现阶段,我国农村仍存在大量剩余劳动力,从现实的投入产出关系分析生产函数将得出劳动力的产出弹性为负的结论。剩余劳动力主要集中在具有初中及以下受教育水平的就业人口中,因此,本文将人力资本积累划分为初中及以下受教育程度劳动力与高中(含中职)及以上受教育程度的劳动力,并重点研究教育投入如何影响人力资本积累,以减少剩余劳动力对分析结果的干扰。大部分关于教育与经济增长关系的研究把中等职业教育与高中教育当作同质品[14]。虽然两类受教育群体的年龄相当、受教育年限基本相同,但教学内容对人力资本积累的影响、两种人力资本的产出效果却截然不同[15]。绝大多数高中毕业生选择继续接受高等教育,而大部分中职毕业生则直接就业,改变生产领域的人力资本存量不同,影响产出也不同。因此,有必要对中职教育与高中教育作异质化处理,以期了解两种不同的教育类型对国民经济产出的贡献差异。

二、数理模型

若将教育部门解释为人力资本生产部门,则其产出可以用教育部门的要素投入来解释(教育部门的生产函数):

ΔH=fe(•)

(1)

其中,ΔH为教育部门的产出,即经济体某一周期内人力资本存量H的增量,“•”为教育部门的各种生产要素。相应地,教育部门的成本函数可表示为:

Edu=he(·)

(2)

其中,Edu为教育成本或教育经费支出。

若教育部门的生产函数为线性齐次,同时假定要素价格不受经济个体教育决策的影响,则教育成本Edu和教育产出ΔH之间的关系(成本函数)同样为线性齐次(单变量函数为线性),可表示为:

Edu=h(ΔH)

(3)

由于成本函数和生产函数的对偶性,两者所含信息一致。因此,可以用教育部门的成本函数式(3)来反映该部门的投入产出关系:

ΔH=h-1(Edu)

(4)

显然,ΔHt和当期以及所有前期的教育投入有关。就某一特定教育层级i而言,前期教育包括数个教育阶段i,i-1,…(如高中教育水平含高中、初中和小学教育),各阶段的培养时间分别为τi,τi-1,…,t期教育部门产出的受教育水平为i的人力资本增量为:

(5)

教育部门生产的人力资本最终进入生产领域,影响国民经济产出。假设国民经济生产函数为:

(6)

(7)

假设国民经济生产函数符合C-D类型的生产技术。对式(6)做差分近似得到:

(8)

其中,α、β和γi为各投入要素的产出弹性系数。

利用式(8)进行回归得到纯劳动力的产出弹性系数为负值,原因可能在于低学历(初中及以下学历,i=1)就业人口存在劳动力剩余现象,因此去除纯劳动力的影响,仅使用人力资本进行分析。此外,义务教育人力资本的产出弹性始终为负值或不显著为正,原因可能在于剩余劳动力主要是受教育程度较低(小学和初中教育水平)的劳动者影响,在去除纯劳动力后剩余劳动力对产出效率的负影响仍难以剥离。根据《中国教育统计年鉴》数据统计,1997年普通高中毕业生升学率为43%,高校扩招后升学率迅速上升,2000年升学率升至75%,此后,升学率呈稳定上升趋势,到2013年普通高中毕业生升学率已经达到88%。由此可见,大部分高中毕业生(i=2)选择进入高校继续学习。因此,我们只考虑中等职业教育和高等教育人力资本对国民经济产出的影响。

由于投资扩张性行为对中国经济的影响很大,引入变量ΔEt以考虑投资的扩张性。综合以上考虑,式(8)可被替换为:

(9)

利用式(9)可以对教育投入的国民经济产出效果进行计量分析和验证。

三、数据描述与预处理

本文所用数据为年度数据,时间跨度为1997~2012年,数据来源于《中国统计年鉴》、《中国劳动统计年鉴》、《中国教育统计年鉴》和《中国教育经费统计年鉴》。

1.实物资本存量

实物资本存量Kt的测算一般采用永续盘存法:

Kt-Kt-1=IN,t=IB,t-Dt=IB,t-δt·Kt

(10)

其中,IN,t和IB,t分别为t期固定资本形成净额和总额,Dt为t期固定资本折旧,δt=Dt/Kt为折旧率。

(11)

(12)

(13)

根据《中国统计年鉴》数据,本文测得中国1994~2013年间固定资本折旧率约为5.26%,折旧年限约为17年。实证分析时,折旧率的取值不同,并不会对回归结果产生本质上的影响。以初始年份固定资本隐含的技术进步水平为基准,利用式(11)对以后逐年的固定资本形成总额做修正。

(14)

2.扩张性投资

(-0.222)(11.737) (0.828)

(15)

(7.735) (-9.568)R2=0.8856

(16)

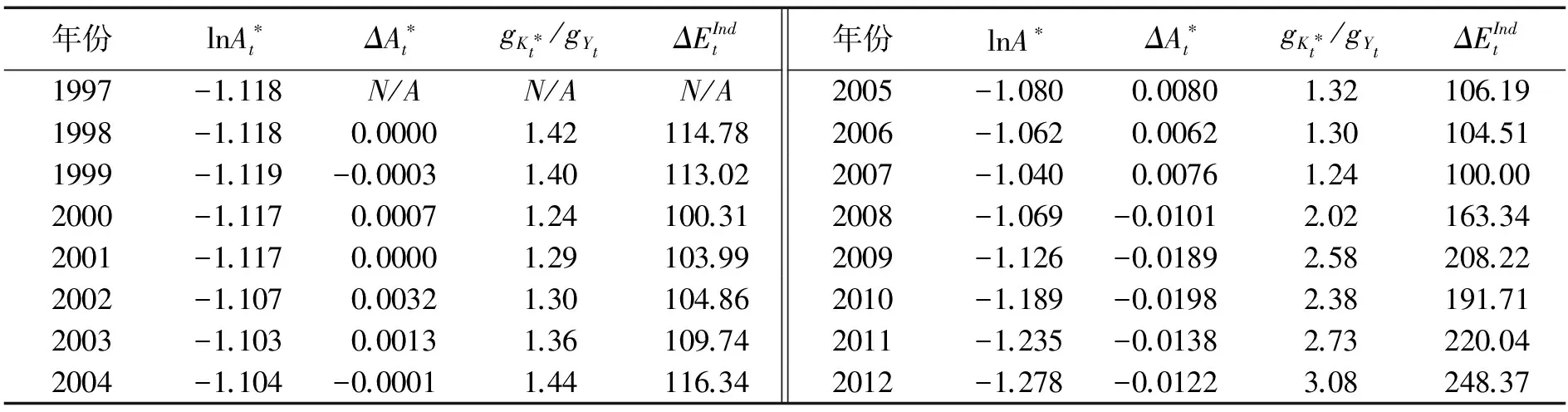

如式(9)所示,定义ΔEt为投资扩张性行为对全要素生产率的影响,反映了实物资本投资相对于GDP增长的弹性:

(17)

(18)

资料来源:根据《中国统计年鉴》及本文作者测算所得。

图1 有效单位全要素生产率的变化与投资扩张性(1998~2012年)资料来源:根据《中国统计年鉴》及本文作者测算所得。

3.教育经费

计算教育投入时,按以下阶段划分教育层级:高等教育、中职教育、高中教育和义务教育,并考虑来自政府、社会团体和家庭3个部门的教育经费。其中,高等教育包括大学专科、本科与研究生及以上教育;中职教育包括中等技术学校、中等师范学校(2006年后两者合称为中等专业学校)、职业中学(2006年后改称职业高中)、成人中学、成人中专与技工学校。

政府教育经费C1为“国家财政性教育经费”;社会教育经费C2为“社会团体和公民办学经费”、“社会捐资与集资办学经费”及“其他教育经费”3项加总;家庭部门教育经费C3包括学杂费与受教育者的家庭教育投入两部分,后者关于各层级教育的家庭投入无法直接获得,需要将算得的教育总投入分摊至各层级:

①从“各地区城镇居民家庭人均全年消费性支出”之“教育”项获得的城镇居民人均教育支出与城镇人口数相乘,加上从“各地区农村居民家庭人均生活消费现金支出”之“文教娱乐用品”项获得农村居民人均教育支出与农村人口数的乘积,得到家庭教育总投入;②根据各层级教育的学杂费占比,分摊步骤如①求得的教育总投入;③将步骤②求得的教育投入与学杂费加总,得到家庭部门各级教育经费投入C3。

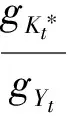

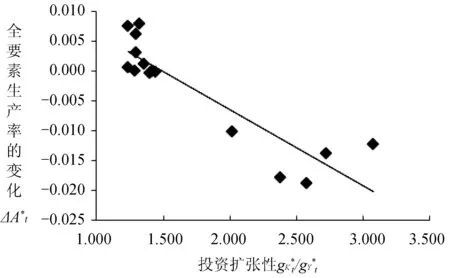

通过比较可以发现:社会与家庭部门的教育投入占全社会教育经费的比重相当大。在中等职业教育阶段,政府教育投入直到2011年才超过家庭教育支出(见图2a);在高等教育(含高等职业教育)阶段,家庭部门的教育投入则始终高于政府教育投入(见图2b)。因此,忽略社会与家庭部门教育经费投入对人力资本积累的影响,分析结果必然存在片面性。

人力资本形成不仅受到教育经费规模的影响,也取决于生均教育经费。将每一层级教育的全社会教育经费除以该层级教育在校生数可求得生均教育经费。

4.教育人力资本存量

根据式(5),t期具有i层级教育程度的就业人口拥有的人力资本存量和当期及前期第i层级教育的投入经费与前期第i-1、i-2、…层级教育的投入经费有关。以一个2010年的中等职业学校毕业生为例,该生就业前接受了三年中职教育和九年义务教育,其人力资本存量可用2008~2010年间该生享有的中职教育经费和1999~2007年间该生享有的义务教育经费之和来近似表示。鉴于就业市场上新增劳动力一般都接受过义务教育,因此,将个体于义务教育阶段积累的人力资本存量作为基础量,重点考虑中职、高中和高等教育经费投入对人力资本积累的影响,并对教育经费数据进行如下“滞后”处理:高中学校毕业生的教育经费滞后期取3年高中教育,中职毕业生的教育经费滞后期取3年中职教育,高等教育毕业生的教育经费滞后期取4年高等教育和3年高中教育。将经时间滞后处理过的各层级教育生均教育经费乘上各级教育毕业生数可以获得历年各级教育的总教育经费。

图2 中职教育与高等(含高职)教育的经费变化趋势资料来源:根据《中国统计年鉴》整理而得;其中,C1、C2、C3分别代表政府、社会与家庭教育经费投入。

由于人力资本存在自然折旧,教育投资不足将使得人力资本净积累偏低,并导致人均人力资本的下降。因此,必须对人力资本进行折旧持平处理以反映教育经费投入中的有效增量。人力资本的折旧形式较为复杂,关于人力资本折旧率的研究较少,已有研究也没有得到一致的结论。本文根据焦斌龙和焦志明[17]的研究结果,设定人力资本的折旧率δH为2.27%,最后将经过时间滞后处理过的总教育经费乘上1-δH。

四、回归分析

1.单位根检验

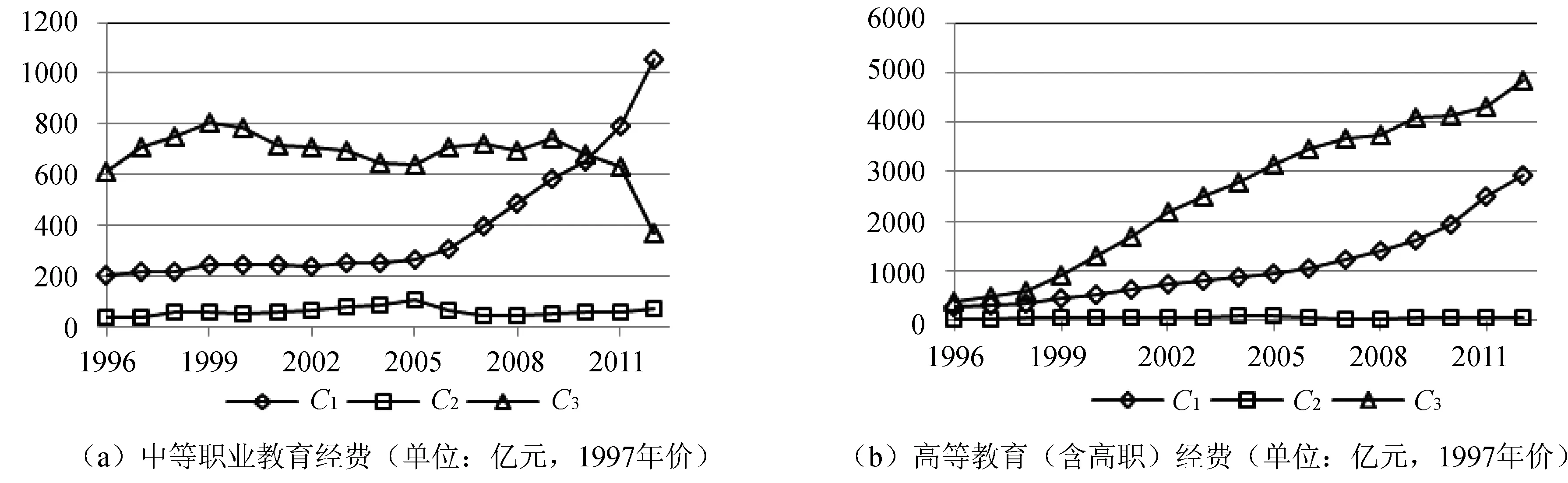

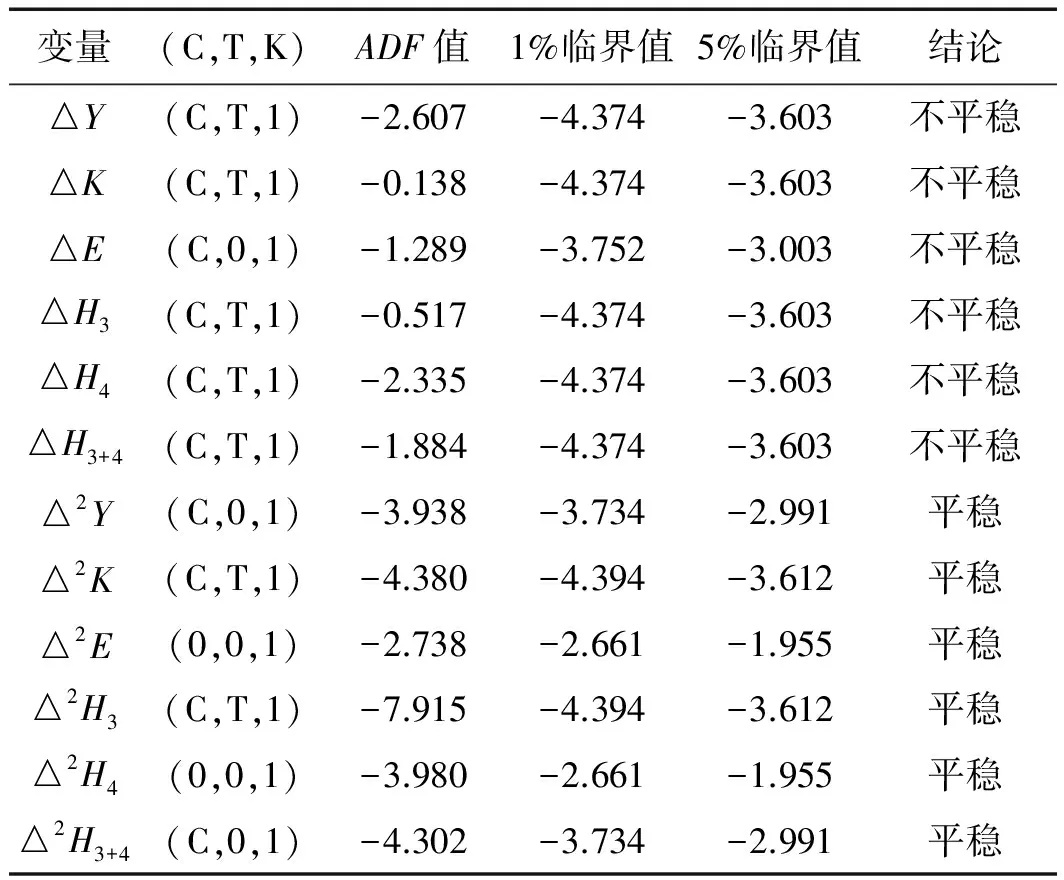

在时间序列分析之前,需要对变量进行单位根检验,以确定序列的平稳性。本文使用ADF检验方法进行单位根检验,检验结果表明(见表2):6个变量都存在单位根,即变量的水平序列都是非平稳的;一阶差分序列中,除了Δ2K序列的ADF值在5%水平上显著之外,其他一阶差分序列的ADF值均在1%水平上显著。单位根检验说明所有变量都是1阶单整序列,可以进一步对它们进行协整关系的检验。

表2 各变量及其一阶差分的单位根检验

注:检验类型中的C、T分别表示带有常数项和趋势项,K为滞后阶数,选择依据为赤池(AIC)准则和施瓦兹(SC)准则。

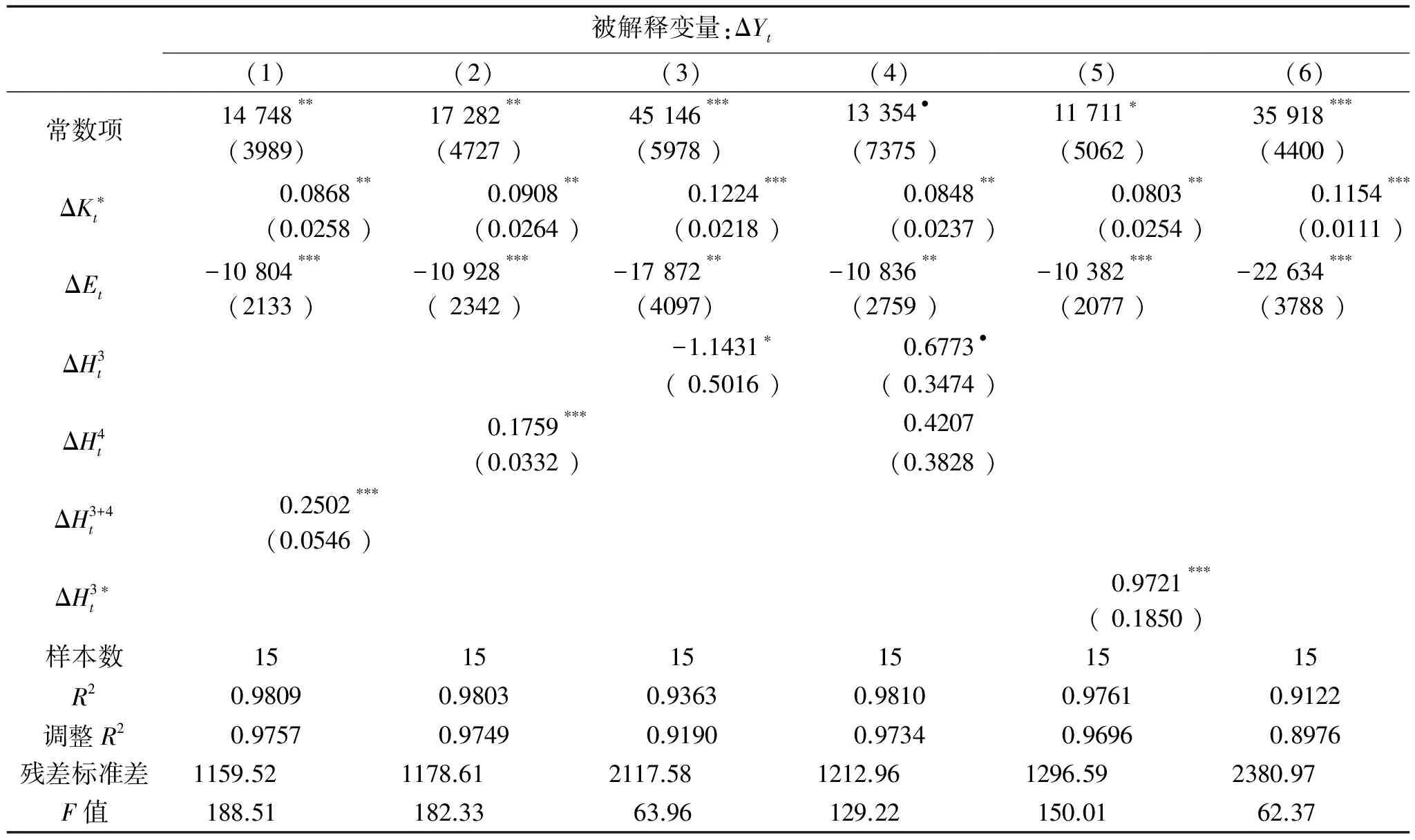

2.高等教育和中等职业教育的总产出效果

(19)

表3回归(1)结果显示:若使用高中及其以上教育经费投入作为人力资本增量的代理变量,则其产出弹性显著为正(0.2502)。ΔEt对全要素生产率的影响显著为负,这说明隐含政府政策的投资扩张性行为会降低全要素生产率,进而对国民经济产生负影响。其他回归系数也均在5%的临界水平下显著,回归的拟合优度达到0.9809,因此,高中及其以上教育具有显著的产出效果,回归(1)能有效地解释我国国民经济的产出增长原因。

3.高等教育和中等职业教育各自的产出效果

将不同教育阶段所产出的人力资本视为异质性,分别估计高等(含高职)教育和中等职业教育对人力资本积累以及国民经济产出的影响。

表3 各级教育对中国国民经济产出影响分析

注:“•”、“*”、“**”、“***”分别表示10%、5%、1%和0.1%的临界水平上显著;括号内的值为标准误。

如果人力资本对产出有负效果,则其载体难以通过劳动力市场实现就业。通过比较回归(1)和回归(2)也能够发现,中等职业教育的国民经济产出效果为正。因此,回归(3)可以归结为,在劳动力和人力资本要素禀赋相对过剩的条件下,因发展中职教育需要耗费部分教育资源,却又因为经费投入严重不足,使得培养出的劳动力在劳动力市场上难以被认可,从而体现为中职教育阻碍了中国经济的发展。

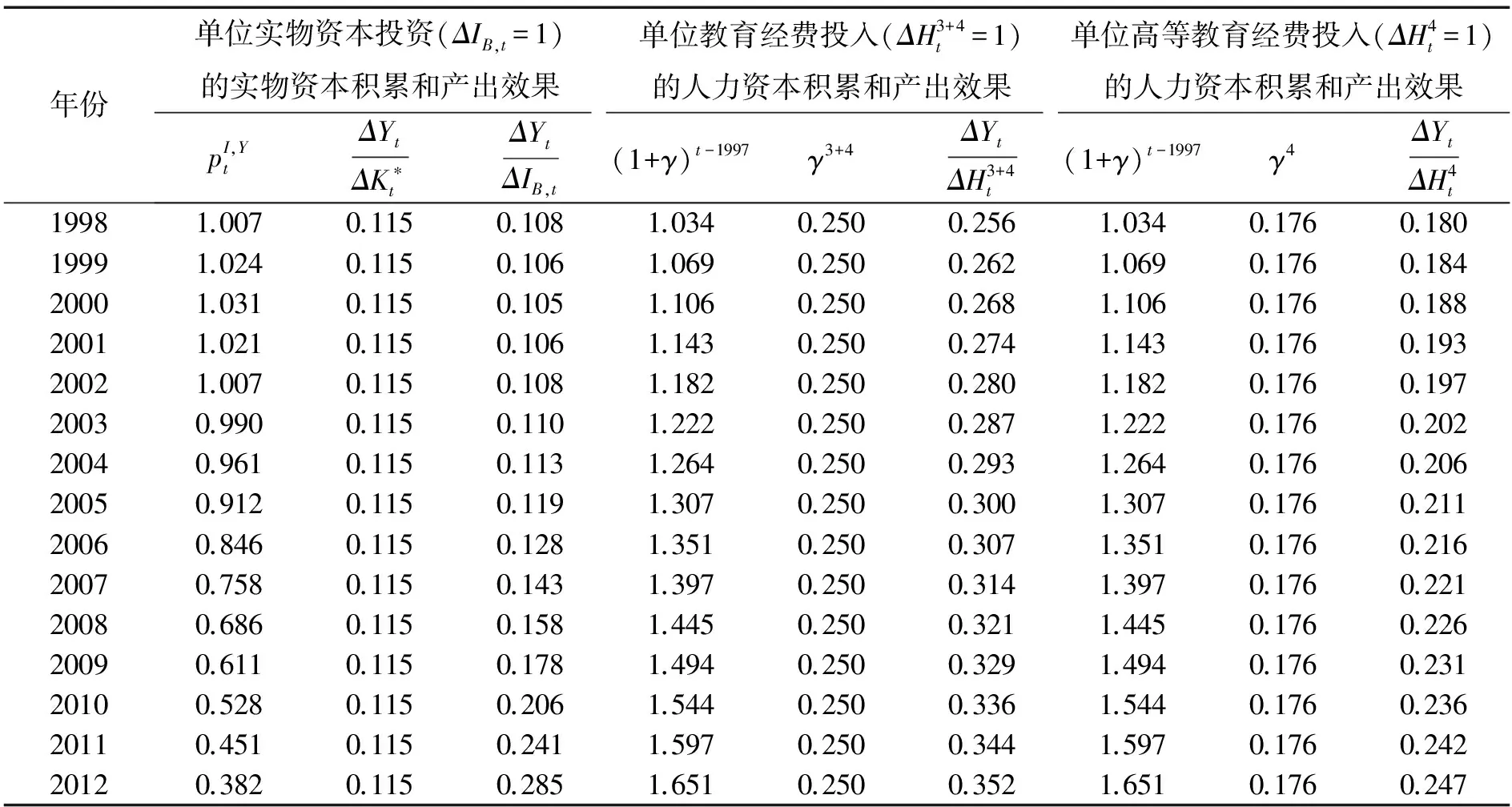

五、比较静态分析

表3的所有回归均表明,投资扩张性ΔEt对国民经济产出ΔYt产生负效应。由此可以推断,实物资本的快速积累并没有提高全要素生产率,这同时也说明了我国在目前经济发展阶段,如果继续偏重实物资本积累,忽略人力资本积累,则实物资本的产出效率还将下滑。为了定量分析人力资本和实物资本对国民经济产出的效果差异,要对两类资本的单位产出效果进行分析。

1.单位实物资本投资的产出效果

若不考虑人力资本,则有效实物资本增量与投资扩张对GDP增量的影响可表示如下:

(20)

相应于式(20)的回归结果见表3回归(6)。结合回归结果可以计算得到单位实物资本投资的产出效果(按1997年不变价计算):

(21)

其中,固定资本折旧率按17年的折旧年限计算,即δ=0.059。结果见表4中“单位实物资本投资的实物资本积累和产出效果”。

表4 实物资本与人力资本的单位产出效果 (1997年不变价)

注:数据来源《中国统计年鉴》及作者测算。

2.单位人力资本投资的产出效果

假设其他条件不变,结合表3回归(1)和回归(2)的结果,根据式(22):

(22)

六、结论与建议

从教育经费投入角度分析教育的产出效果应该考虑其时间滞后性,当期教育投入的生产效果并不能在当期经济运行中完全得到体现。此外,根据累计固定资本价格指数的增长率来近似估计技术进步,并以此对教育经费投入进行质量水平调整。对教育经费做了以上调整后,分析结果表明,本文建立的模型对解释我国1998~2012年间的经济增长是有效的。

实物资本与投资扩张性可以解释约91.2%的GDP增长,说明实物资本积累仍是目前中国经济增长的主要推动力。然而,投资扩张性对全要素生产率的影响显著为负说明:实物资本积累带来的技术进步或在“投资中学”(learning by investing)效应在本文的研究中并不存在;我国过分依赖实物资本投资拉动经济增长,导致实物资本与人力资本配置不合理的负面结构效应。基于此,政府在制定国家财政政策时,应优先考虑向教育相关部门倾斜,在加大政府教育投入的同时,有效引导社会和家庭部门的教育投资,将有助于提高人力资本积累、促进经济增长。此外,应当根据中国现实情况,以第二产业的装备业、制造业为重点,推进“中国制造2025”,进而提升经济的内生创新活力和增长动力。

将高等(含高职)教育与中职教育一并作为人力资本积累的途径,计算得到的单位投资产出效果大于仅考虑高等(含高职)教育的单位投资产出效果。鉴于大部分中职毕业生毕业后直接就业,因此,可以推断具有中职学历劳动者的产出弹性应为正。显然,不论是本文的计算结果还是前期的相关研究结果均表明,中等职业教育对中国的人力资本积累和经济增长起着积极的促进作用。与此同时,通过分析也发现了中等职业教育存在着效率低下的问题,导致从教育投入角度分析其对经济增长影响时得到的产出弹性为负,这种现状必须通过扩大办学规模、改善办学条件、提高中职教育质量来改变。中等职业学校需进一步明确以就业为导向的办学定位,根据经济结构调整和就业市场需要,及时、准确地调整专业结构,加快发展新兴产业和现代服务业的相关专业,以对接社会需求。除了资源分配机制需要改革、教育体系需要创新外,还应当增强培养能力,建立以“中国制造2025”为抓手、“工业4.0”为取向的职业教育师资培训、培养体系以此推动中职教育快速发展。只有提高了中等职业教育部门的效率,才能解决中等职业教育吸引力不足的问题,并使得中职教育对经济增长产生积极的效果。

通过比较静态分析,我们得到的一个重要结论是:单位人力资本投资的产出效果大于实物资本。由此可见,现阶段我国在加大教育经费投入的同时,应当根据产业结构的调整变化,优化有限资源在实物资本和人力资本之间的配置;适当提高对中等职业教育和高等教育的经费投入比重(尤其是中等职业教育),培养更多的受过职业教育和高等教育的就业者,将有助于提升中国的劳动生产率,为经济增长带来更大推动力。助推中国制造业的转移升级,

20世纪90年代末实施高等学校扩招政策后,高等教育招生规模呈快速的上升趋势。但是,与发达国家相比,我国就业人员中具有高等教育的劳动人口比重仍处于较低水平。因此,从中长期来看,进一步加大对高等教育的投入力度、培养更多具有高等教育的毕业生进入就业市场,将对提高中国经济增长潜力产生积极和重要的影响。

[1] MANUELLI R E,ASESHADRI A. Human capital and the wealth of nations[J]. The American Economic Review,2014,104(9):2736-2762.

[2] BECKER G. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis,with Special Reference to Education[M]. Chicago:University of Chicago Press,2009.

[3] BLANKENAU W F,SIMPSON N B. Public education expenditures and growth[J]. Journal of Development Economics,2004,73(2):583-605.

[4] SCHÜNDELN M,PLAYFORTH J. Private versus social returns to human capital:education and economic growth in India[J]. European Economic Review,2014(66):266-283.

[5] PARK J. Dispersion of human capital and economic growth[J]. Journal of Macroeconomics,2006,28(3):520-539.

[6] ZHANG C,ZHUANG L. The composition of human capital and economic growth-evidence from China using Dynamic Panel Data Analysis[J]. China Economic Review,2011(22):165-171.

[7] 冯晓,朱彦元,杨茜. 基于人力资本分布方差的中国国民经济生产函数研究[J]. 经济学(季刊),2012,11(2):559-594.

[8] BLANKENAU W F,SIMPSON N B,TOMLJANOVICH M. Public education expenditures,taxation,and growth:linking data to theory[J]. The American Economic Review,2007,97(2):393-397.

[9] HUSSIN M,MUHAMMAD F,HUSSIN M,et al. Education expenditure and economic growth:a causal analysis for Malaysia[J]. Journal of Economics and Sustainable Development,2012,3(7):71-81.

[10] 刘新荣,占玲芳. 教育投入及其结构对中国经济增长的影响[J]. 教育与经济,2013(3):49-55.

[11] 王小鲁,樊纲,刘鹏. 中国经济增长方式转换和增长可持续性[J]. 经济研究,2009(1):4-16.

[12] 曹雪姣,安秀梅. 论教育供给对地区间经济增长的影响——基于2000-2012年中国省际面板数据[J]. 中央财经大学学报,2014(4):4-11.

[13] 郭庆旺,贾俊雪. 公共教育政策、经济增长与人力资本溢价[J]. 经济研究,2009(10):22-35.

[14] 陈晋玲. 教育层次结构与经济增长关系的实证——2000~2011年面板数据分析[J]. 重庆大学学报(社会科学版),2013(5):166-172.

[15] 孙蕾. 教育产出结构、资源配置与中国经济增长——基于中国区域样本的实证考察[J]. 统计研究,2009(5):59-69.

[16] 蔡昉. 中国经济增长如何转向全要素生产率驱动型[J]. 中国社会科学,2013(1):56-71.

[17] 焦斌龙,焦志明. 中国人力资本存量估算:1978~2007[J]. 经济学家,2010(9):27-33.

[18] 傅志明,许晓燕. 我国职业教育对经济增长的贡献率[J]. 教育与职业,2005(13):16-17.

[19] 李涛,林勇. 城校互动模式下职业教育投资对经济增长贡献率的实证研究[J]. 教育与职业,2007(15):19-21.

EffectsofTime-laggedHierarchicalEducationInputonNationalEconomicOutput

FANGHang1,CHUYujing2,ZHUXiaochuan1

(1.SchoolofEconomicsandManagement,TongjiUniversity,Shanghai201804,China;2.InstituteofTourism,ShanghaiNormalUniversity,Shanghai200234,China)

On the basis that education can promote human capital accumulation, this paper aims to construct an education-production model to show the influence of hierarchical education (secondary education and higher education) investment on economic growth. Considering the time-lagged effect of education investment on human capital formation and national production, we use the total education funds investment processed by time-lagged effect to estimate the human capital accumulation to study the output effect of hierarchical education investments. The results show that physical capital accumulation is still the main factor in determining China’s national economic output scale. Besides, both higher education (including higher vocational education) investment and secondary vocational education investment can improve the national economic growth, while the effect of secondary vocational education is comparably weak. Human capital accumulation is more rewarding than physical capital accumulation. Therefore, China should invest more resources into education, especially the vocational education, which has been marginalzed.

education investment; time-lagged effect; human capital accumulation; educational output effect

F222.3

A

1008-407X(2018)01-0056-09

2016-11-16;

2017-01-09

上海市哲学社会科学规划课题:“长江经济带城市网络的内生增长机制与经验研究”(2016EJL003);上海市哲学社会科学规划课题:“教育投入对中国内生经济增长的影响研究”(2017BJL003)

方颃(1985-),男,福建漳州人,同济大学经济与管理学院博士研究生,主要从事人力资本理论、教育经济、经济增长研究;褚玉静(1978-),男,河北石家庄人,讲师,管理学博士,主要从事经济增长、会展经济研究, E-mail:qtdash@yeah.net;朱小川(1982-),男,山东济宁人,同济大学经济与管理学院技术经济与管理专业博士后,主要从事城市与区域经济、城市群发展研究。