“一带一路”倡议下高职院校“走出去”的多重治理逻辑

李欢 林克松

摘 要 “一带一路”的有序推进迫切要求高职院校“走出去”,协同境外企业就地培养应用型技术技能人才。高职院校“走出去”是政府、企业以及院校自身三个主体共同参与的多元网状治理结构。然而,由于多元治理主体之间存在制度阻隔的信息不对称,政府、企业、高职院校三维主体在合作过程中基于自身利益的考量,可能形成各自的行为逻辑,而这些行为逻辑在实施过程中又有可能产生冲突。因此,“一带一路”倡议下推进高职院校“走出去”,有必要建构政府、企业、院校三者联盟的“政校企治理共同体”。

关键词 “一带一路”;高职院校;走出去;治理结构;治理机制

中图分类号 G719.2 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2018)19-0039-05

党的十九大报告指出:“要以‘一带一路建设为重点,坚持引进来和走出去并重,遵循共商共建共享原则,加强创新能力开放合作,形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局。”可见,“一带一路”倡议是我国今后长期施行的开放路线。高职院校在我国“一带一路”倡议背景下扮演着不可或缺的角色。在高职院校“走出去”的过程中,政府、企业以及院校自身三个主体必然构成多元的网状治理结构,各个主体基于自身利益的考量,会形成各自的行为逻辑[1]。然而,由于主体之间在治理过程中缺乏相应的协调和对话机制,可能产生治理逻辑的冲突,这势必会阻滞高职院校“走出去”的步伐。在“一带一路”倡议背景下探讨高职院校“走出去”的多重治理逻辑,有助于厘清多重主体行为关系,构建新型关系架构,为高职院校更好地“走出去”提供保障。

一、高职院校“走出去”的三重治理逻辑及其行为

区别于传统自上而下、一元单向的政府“管理”理念,治理的要点在于多重利益相关主体合作共治,各主体通过平等协商达成一致目标及行动方案[2]。在高职院校“走出去”的行动过程中,政府、企业、院校作为主要治理主体,政府的逻辑、企业的逻辑、职业院校的逻辑共同形塑了高职院校“走出去”的三重治理逻辑[3]。

(一)政府的逻辑:“政策效益”与“公共利益”的宏观追求

政府在高职院校“走出去”的治理架构中享有绝对主导权。在“一带一路”倡议背景下,政府是高职院校“走出去”的主要号召者及有力推动者。就政府这一主体的角色特质而言,其号召、推动高职院校“走出去”主要源于对政策效益和公共利益的宏观追求。

一方面,从政策效益的角度看,政策是国家或政党为实现一定历史时期的路线和任务而规定的行动准则,2013年以来,为了加强“一带一路”的有序推进,国家先后公布《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》等一系列政策,而一项新政策的政策效益只有当政府全面整合社会资源,形成一定的政策效应之后,其价值和效益才能体现出来。“一带一路”建设需要政府宏观统筹,促进金融、建筑、运输、贸易、教育等相关行业多层面的通力协作。因此,职业教育作为我国国民教育体系的重要组成部分,政府势必要求高职院校与其他行业、组织共同参与到“一带一路”建设当中。另一方面,从公共利益的视角看,所谓公共利益是指特定范围内不特定多数主体的利益。对于政府而言,维护和增进公共利益是其基本责任。因此,政府行使公共权力的根本目的是实现公共利益最大化,并对公共利益进行公平、合理地分配。在“一带一路”背景下,折射在职业教育领域就是政府通过对“走出去”的高职院校提供政策、资金等方面的直接或间接支持,打造利益相关主体均满意的高质量职业教育。而且基于溢出效应,政府推动高职院校“走出去”还有助于协调劳动力市场供需平衡、助力企业行业顺畅“走出去”,乃至增进国家的文化软实力[4]。

(二)院校的逻辑:“主动走”与“被动走”的效益考量

随着“一带一路”倡议的持续推进以及国际教育合作与交流的不断深入和拓展,“走出去”办学既是对高职院校办学成果的检验,也为院校打造自身职业教育品牌提供了机遇。在当前的实践语境下,高职院校“走出去”似乎成了理所应当的共识。然而,在真实场域中,院校决定是否“走出去”,除了响应政府的政策号召外,更多的是基于自身效益逻辑之下的考量,包括办学能力、办学成本等。因此,在这个过程中,院校的行为逻辑大致可以区分为“主动走”和“被动走”两种逻辑。

抱持“主动走”逻辑的院校,通常是省域高职院校的“领头羊”和“排头兵”,大多是国家级示范(骨干)校。此类院校通常具备比较强大的国际化办学基础和条件,期望在“一带一路”的政策利好下,通过“走出去”进一步提升院校的综合实力和社会影响力。在具体行动上,这些院校通常以强势特色专业为试点,通过联合建设技术技能培训基地、制定教学标准、开发新课程、举办学术会议或合作论坛等形式,搭建与世界对话交流的桥梁,投入到“一带一路”建设大局中。相对于“主动走”的高职院校,一些院校由于战略意识不强、内生动力不够,在“走出去”过程中表现出“被动”的行为逻辑。究其原因,一是部分高职院校自身缺乏“走出去”的意识和动力,或迫于当地政府的驱动或其他院校“走出去”的比较压力,选择“随大流”。二是部分高职院校虽有“走出去”的动力却无“走出去”的实力,受限于办学规模小、办学实力弱、师资水平差等多种因素,只能选择观望、等待,或进行“边缘性的参与”。三是部分高职院在学校收支不平衡的财政状况下,面对境外办学投入大、风险高、回报难以预估等特点,同样会选择在审时度势之后缓慢前行。

(三)企业的逻辑:“培外”与“育内”的利益驱动

“一带一路”倡议的提出和实施,为我国优质企业“走出去”创造了新的机遇。由于企业面临的是一个全新的国际市场,这就需要企业创新生产方式,提供全新的服务。但是,从目前的实践情况来看,國际化人才的数量和质量都无法满足企业在沿线国家快速拓展业务的需要,这就遏制了企业国际业务的进一步发展。由此,企业在“一带一路”背景下主动发声,呼吁高职院校跟着企业“走出去”,其逻辑不言而喻,即期望“走出去”的高职院校有效、积极回应企业人才培养的需求。通过“培外”和“育内”双重策略,实现对国内和国外员工的职业技能训练,提高生产效率,实现与企业标准“零距离”的对接。

一方面,在“培外”视角下,由于沿线国家基本上都是发展中国家,教育基础薄弱,在许多国内优势产能“走出去”之后,却出现了人才匮乏的局面,导致企业生产效能下降。企业期望“走出去”的高职院校能够满足其对外籍员工的培养培训需求,对其提供专业技术、汉语、中国传统文化、经营管理等方面的培训内容,帮助外籍员工掌握专业知识,提升专业能力,满足我国优质企业境外业务发展的需求。此外,通过对外籍员工的培养,加强企业与当地民众的交流,为中国企业在国外的发展创造良好的社会氛围。另一方面,在“育内”视角下,满足中方国际通用型人才的培养培训需求。职业院校在伴随企业“走出去”的过程中,不仅要为企业培养能够胜任一般工作岗位的普通技术员工,同时也承担着为企业培训通晓国际理念、国际规则,掌握国际法律、国际金融、国际管理的专业型和复合型管理人才的任务,以胜任企业“走出去”的实际需求。同时,在“育内”视角下的任务,企业还期望高职院校在国内围绕“一带一路”重大基础设施建设,根据企业境外发展的人力资源诉求,合理设置沿线国家需求量大的专业[5],开发与对口企业相适应的课程标准、专业教学标准、人才培养标准,以满足项目工程建设和后期运行维护的持续人才需求,完善国际经营管理人才和专业技术技能人才境外就业的储备工作。

二、政府、企业与院校治理逻辑的作用关系及结果

在高职院校“走出去”的过程中,不同利益主体对职业教育具有共同的诉求和期望,基于共同的诉求,主体间才能通过博弈、协调、对话、谈判进而达成广泛共识。但是,在多元治理过程中,利益主体由于具有不同的利益出发点和价值取向,其利益诉求和行为逻辑不一致,难免发生治理逻辑的冲突。

(一)政府与院校治理逻辑的作用关系及结果:期望与权利的匹配失当

政府是“一带一路”倡议背景下高职院校“走出去”的重要治理主体。然而,在实践场域,由于体制机制问题,管理职业教育的教育行政部门、人力资源和社会保障部门与“走出去”的院校之间存在信息壁垒,政府存在管理过多、管理过死以及职能错位、职能缺位问题[6],政府与院校在治理行动上客观存在着“期望”与“权利”的匹配失当。

一是政府制度缺失导致高职院校“走出去”无章可循。首先,由于政府目前缺乏与高职院校“走出去”相配套的法律法规,高职院校境外办学处于“政策真空”状态。2015年,国务院取消“高等学校赴境外设立教育机构(含合作)及采取其他形式实施本科及以上学历教育审批”和“高等学校赴境外办学实施专科教育或者非学历高等教育审批”[7],同时,由于《高等学校境外办学暂行管理办法》并未规定境外办学项目的内部行政管理体系、课程设置与评估、教师与学生管理、财务与税收等方面的具体内容,因此,境外办学目前处于“政策真空”状态。其次,由于援外项目建设与资金使用的归口管理不明确,职业院校在学校建设、设备购置、教师派遣与聘任等方面存在着诸多不便,也将严重影响职业院校“走出去”办学的步伐。最后,基于教育服务的特殊性,境外办学还可能涉及输入国的市场限制或禁止,但由于目前我国尚缺乏与沿线国家的教育谈判以及教育合作机制,还未与沿线国家联合制定与职业教育服务贸易市场相关的国际性、区域性公约和双边协议、教育服务资格认可的国际标准、准则以及行业、职业实务的国际准则,也未形成合理的跨境职业教育资历框架[8],因此,这也会导致高职院校“走出去”处处碰壁。

二是政府专项经费滞后导致高职院校“走出去”有心无力。我国现行财政政策明文规定不允许公办高校对境外办学进行投资[9],而资金支持是境外办校的必要条件。境外办学涉及境外资金流动、境外财务和税收、外汇管理等问题。目前高校境外辦学经费主要靠募集社会资金来支持,境外办学的校园建设、教学设备资料、教师聘任、管理人员配备等所需的经费都由高校独自承担,因此,如果无法满足办学经费的可持续性,那么境外办学项目随时可能终止。2015年,教育部批准包括北京工业职业技术学院、吉林电子信息职业技术学院等8所院校开展职业教育“走出去”试点,从试点情况来看,资金投入困难成为后续工作的核心挑战[10]。由于没有成立专项资金,中央财政无法支持而只能从8所院校所在省市财政拨款,院校的经费开支主要依靠中方和外方合力解决,8所院校的资金和设备也无法直接投入到境外。此外,自高校扩招以来,我国高等教育经费增长速度低于规模增长速度(按不变价格比)[11],因此,许多高职院校在“走出去”过程中通常面临办学经费捉襟见肘的尴尬。

(二)企业与院校治理逻辑的作用关系及结果:利益与责任的联结失衡

在高职院校“走出去”过程中,企业作为重要的治理主体,与职业院校构成了利益交换的关系系统。根据治理理论的观点并基于我国职业教育改革发展实际,明确企业在职业教育治理中的责任和职能,是建立现代职业教育治理体系、提升各个主体治理能力的基础。在“一带一路”倡议背景下,由于校企之间的本质属性不同,社会使命不同,利益需求不同,双方可能存在利益与责任联结失衡的逻辑冲突。

一是企业的利益导向造成高职院校“走出去”的后顾之忧。企业呼吁高职院校“走出去”的根本动机在于通过院校的人才培养培训机制强化企业的人力资源,为企业在境外的可持续发展保驾护航。企业基于自身发展诉求,会参与到校园建设、基础设施建设、实训场所建设等硬件中来,同时也为院校提供资金、教学仪器设备、实训设备等软件。然而,由于缺乏外部管理机制,一旦院校和企业的合作因为某些不可抗力因素而被迫终止,资金的使用权、基础设施的管理权、实训设备的所有权都将成为隐含的问题。

二是企业的结果取向造成高职院校“走出去”的急功近利。职业教育与培训作为人力资源开发的手段和工具,是增强企业市场竞争力、保证其长远发展动力的关键要素。企业往往将其作为一种投资,从成本收益的角度考量职业培训的投入产出比,为实现企业经济利益最大化,需要院校以高效的产出比来实现企业的正常运营,而职业教育的迟滞性和长期性并不能满足企业的高效率人才培养需求,这就可能带来人才培养急功近利的隐忧。此外,“走出去”的院校会与相关联的企业形成联结机制,院校的技能培训目标应根据企业的要求设置,即培养企业适应当时当地的技能技术人员,这就会造成培养出来的学生专业技能过窄、技术技能的“不可迁移性”等问题。同时,这种纯粹的工具理性下的人才培养模式和规格也与我国的职业教育目的不符,严重妨害“走出去”的高职院校的人才培养计划。

三、“一带一路”倡议下高职院校“走出去”的治理机制

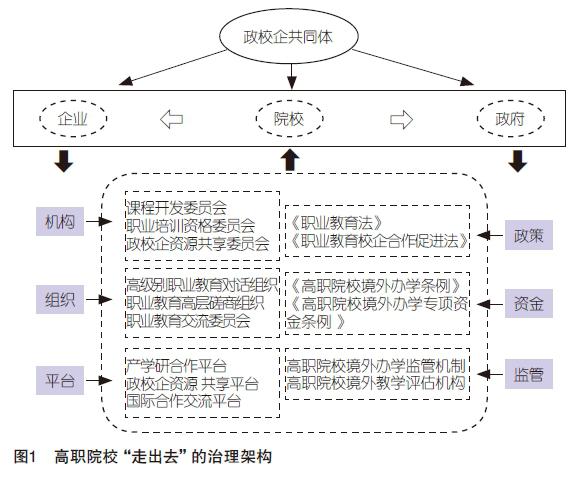

根据责权利对等原则,政府、企业、院校任何一方,只有当其在院校“走出去”过程中所承担的责任、所赋予的权力和所享有的利益对等时,才会产生联动协作的动力和合作积极性[12]。然而,目前三大主体基于各自的行为逻辑,都存在不同程度的责权利分离现象,其中最突出的便是政府未准确定位自身在高职院校“走出去”过程中的权力,企业因其以经济利益为导向,造成社会责任与企业利益脱节,院校教育输出能力不足难以承担“走出去”的责任。而治理理论强调多元主体的多重治理,强调合作、互动与服务。在治理理念的指导下,构建政校企共同体来协调各相关主体的责权利,充分体现各主体的利益诉求对于提高校企合作的层次和效率,保障高职院校“走出去”的可持续发展或有裨益。正如马克思指出:“真正的共同体”应当超越“抽象共同体”和“自然共同体”,它既要基于个体成员的自由发展,又要能够代表全体成员之共同利益。”[13]政校企共同体的建构包含“政府引导保障”和“校企深度合作”两层含义,政校企共同体应当以服务“一带一路”倡议下高职院“走出去”为宗旨,本着合作共赢、资源共享的原则引导职业院校和企业加入到共同体中来,共同探索有利于三元主体均衡发展的机制。政校企共同体的运行见图1。

图1 高职院校“走出去”的治理架构

(一)宏观规划的决策机制: 全方位的政策沟通、资金融通、监管畅通

在政校企共同体的运行中,政府要充分利用其公共权力,发挥引导性和保障性作用。其一,建立和完善院校“走出去”的相关法律、法规、政策、条例。同时,政策制度必须要科学界定政府、企业、院校各主体在院校“走出去”中的权力和责任,以便消除院校境外办学中存在的政策性障碍。如法律方面,继续对《职业教育法》《职业教育校企合作促进法》进行补充和完善,颁布与高职院校“走出去”相契合的政策和条文,如《高职院校境外办学条例》《高职院校境外办学专项资金条例》。其二,健全由教育部、外交部、财政部等相关部门及全国性行业组织共同参与的跨部门协作机制。积极探索多方融资渠道,建立多元化经费筹措机制,合力解决院校的校舍建设、师资派遣及奖学金支持等经费问题。盘活中央和地方的职教经费、资金渠道,并设立职业教育国际化专项经费,向“走出去”的职业院校适度倾斜[14]。其三,搭建职业教育国际化监管体系,成立以政府统筹,评估小组和合作办学单位共同组成的质量评估和监管系统,如高职院校境外办学监管机构,高职院校境外教学评估机构,科学有效地对“走出去”的高职院校进行质量评估和监测,以此构建高标准的质量预警模式,保证“走出去”的高职院校境外运行的质量和效果。

(二)责任分担的实施机制: 宽领域的政府引导、企业主建、院校主教

政校企共同体的建构,应该秉持政府引导、企业主建、院校主教的实施路径,充分体现政府、企业和院校各自的责权利。其一,政府虽然在政校企共同治理机制中发挥引导作用,但其应该转变传统的管理者角色,树立权力下放的治理理念。借助政策、法律、法规等治理工具,建立各级政府、行业、企业、院校和社会各界共同参与的多元治理机制,促进各个层面的产教融合,同时为职业教育进行资源配置,提供相关人力、物力、财力方面的保障,为“走出去”的高职院校营造良好的发展环境。其二,企业不应该只顾短期利益,应增强社会责任感,提高合作诚意。不仅要注重特定技术技能的培养,更应该从长远角度重新审视校企合作协同育人,协助“走出去”的院校进行课程设计,帮助院校进行基础设施建设或升级改造,为院校提供实验实训设备,帮助院校运营和管理,改变企业唯利是图的经营发展理念,提升企业的社会责任感,将创建与运行政校企共同体上升到战略高度。其三,高职院校作为境外办学主体,应该更新境外办学理念,提升教育输出能力,加强国际化师资队伍建设,委托国内外科研机构进行培训需求分析和学习者分析,有针对性地为沿线国家(地区)的学生设计培训课程和项目。同时,“走出去”的院校应做到因材施教、因企制宜,根据人才规格和企业发展及时制订、修订人才培养方案,调整和优化培训内容,增强与企业的磨合度和适应度。

(三)权利均衡的协调机制:多层次的机构共商、组织共建、平台共享

政校企共同体不仅包括三大利益主体,还包括联结主体之间的机构、组织、平台,因此,通过权利均衡的协调机制,能够有效促进各主體的交流和磋商,进一步消弭院校“走出去”的体制机制障碍。其一,政校企共同协作,构建诸如课程开发委员会、职业培训资格委员会、校企资源共享委员会等机构,在适应沿线国家职业教育理念和教学模式的基础上,根据中方企业的用人需求,对员工进行有针对性训练,对项目建设进行专业化指导,为共同体实现人才培养、员工培训、科学研究、技术服务、国际合作等提供机构保障,改变“走出去”高职院校孤军奋战的模式,促进共同体内资源共享。其二,政校企合作协商,建立与沿线国家的职业资格互通组织,通过政府一级的沟通交流机制,加快与沿线国家的教育谈判,成立高级别职业教育对话组织、职业教育高层磋商组织、职业教育交流委员会等,推进优势产能聚集国家向中国开放职业教育市场,给予我国高职院校“市场准入”资格。此外,通过构建区域性职业教育资历框架,参与职业教育国际标准的制订,探索建立沿线各国教师专业发展标准,促进教师跨国流动,逐步实现职业教育市场的从业标准一体化。其三,政校企合作开发双边或多边国际合作教育平台,如中国—东盟职业教育论坛、中国—南亚教育论坛、上海合作组织“教育无国界”教育周等让国际间的职业教育主体的利益诉求得到充分表达和协调,为“走出去”的高职院校精准定位人才培养培训标准,提高培养培训效能。

参 考 文 献

[1]李进.职业教育集团成员单位利益诉求及治理逻辑探析[J].职业技术教育,2016(16):24-28.

[2]李玉静.建立多元主体共同参与的职业教育治理体系[J].职业技术教育,2014(7):1.

[3]朱德全,李鹏.论统筹城乡职业教育的多重治理逻辑[J].西南大学学报:社会科学版,2013(4):43-52,173-174.

[4]肖凤翔,贾旻.行业协会参与现代职业教育治理的机理、困境和思路[J].西南大学学报:社会科学版,2016(4):84-91,190.

[5]祝蕾.“一带一路”战略背景下高职院校助力企业“走出去”的路径创新研究[J].中国职业技术教育,2016(33):106-110.

[6]陈文珊.利益相关者理论视角下的职业教育国际化研究[J].江苏高教,2017(4):99-101.

[7]郭伟,张力玮.新时期中外合作办学发展趋势:提质增效、服务大局、增强能力——访厦门大学中外合作办学研究中心主任林金辉[J].世界教育信息,2016(15):6-11.

[8]唐海涛.GATS视角下教育服务市场准入发展的法律障碍与突破路径论析[J].河北法学,2017(1):48-58.

[9]熊建辉.境外办学:“走出去”还要“走得稳”[N].光明日报,2016-11-29(14).

[10]曾仙乐.构建现代职教体系的国际化发展之路——广东建设职业技术学院服务国家“一带一路”战略侧记[J].中国职业技术教育,2016(16):67-70.

[11]施蕴玉.高校境外办学:江苏的现状、形势与对策[J].扬州大学学报:高教研究版,2013(6):7-11.

[12]汪建云,王其红.高职教育政校企协同合作的困境与突破[J].中国高教研究,2014(1):97-100.

[13]秦龙.马克思“共同体”思想研究[M].沈阳:辽海出版社,2007:124-125.

[14]高莉.“一带一路”召喚职教“走出去”[N].光明日报,2018-02-02(2).

The Multiple Governance Logic of Higher Vocational Colleges “Going out” under the “The Belt and Road Initiatives”

Li Huan, Lin Kesong

Abstract The orderly promotion of “The Belt and Road Initiatives” urgently requires higher vocational colleges to “go out” and cooperate with overseas enterprises to train technical skilled workers. The government, enterprises and higher vocational colleges are all participating in the multi-network governance structure. However, due to the information asymmetry between the multi-governance subjects, the government, enterprises and higher vocational colleges, in the process of cooperation, may form their own behavioral logic based on the consideration of their own interests. Therefore, in order to promote the higher vocational colleges to “go out” under “The Belt and Road initiative”, it is necessary to build the community within government, enterprises and higher vocational colleges.

Key words “The Belt and Road Initiative”; higher vocational colleges; going out; governance structure; governance mechanism

Author Li Huan, master graduate student of Southwest University (Chongqing 400715); Corresponding author: Lin Kesong, lecturer of Southwest University(Chongqing 400715)