告别香雪海

■田宝梅

告别香雪海

■田宝梅

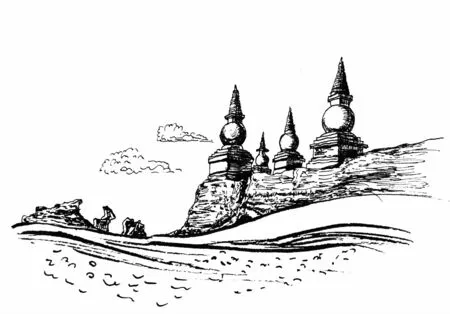

插图/李海霞

我一直想找个人说说我大舅德福的故事,可即使贱如蓬草,一个人的一辈子也是牵藤扯蔓、漠烟如织,又该从哪里说起呢?孟冬时节,幼时一位玩伴发来邀约,说请我回去看看新建的香雪海,我的小心脏被狠狠刺痛了一下,竟然从懵懂中回过神来。

对,就从德福告别香雪海说起——

德福站在河堤上,脚边是凝着露珠的麦蒿子、节骨草、灰灰菜,目力所及,是澄澈的天空,是一马平川的麦田,是绿树烟笼的香雪海,哦,还有领着羊群缓行的欢子。

昨天,小儿子麻蛋背着他把拆迁协议签了。

看着麻蛋又藏又掖,他索性装聋作哑——生成的眉毛长就的痣,你就是发天大的脾气,那还不是马后炮?何况胳膊终究拧不过大腿哩。看这世上,哪个钉子户不是霜降前的白菜萝卜。当然,电视里放的那个叫梅什么尔德的西雅图老女人是个例外,她能逼开发商更改大楼设计图最终还与人家结成忘年交。可在香雪海或者不只是香雪海,这么厉害的人她娘还没生出来。这点德福是敢打包票的。所以,他自始至终虽千不情万不愿,但绝没有难为儿孙难为政府的意思。

自从香雪海被筹划成工业园区的消息传来,德福的心就掉到了冰窟里,大半年来他没睡过一个囫囵觉,现在尘埃落定倒也安生了。伸头一刀缩头也是一刀,像他这一大把年纪的人,栉风沐雨披阅人间数十载春秋,一旦把哪个疙瘩解开,就不会再纠结其中。

可是,安置区广场再宽阔,牧养不了率性自由的羊群;新城灯火再璀璨,照不亮一个老羊倌的余年。历经千山万水,那个筹划已久的方案从问号终于变成一个大大的感叹号时,他的心前所未有的踏实。就说昨儿晚,头一沾枕头就响起了酣畅的鼾声,自是比在芳婶炕上出过大力后睡得还香甜踏实。

他给自己和羊群选了一条宜生乐活的路。

老话说得好,树挪死人挪活哩。今儿个一大早,他领着欢子领着羊群悄悄来给香雪海辞行。围着村子转了一个大圈,跟亲手耕耘过的土地道别,跟纵横成行的杨林道别,跟潺潺的小溪道别,跟枝繁叶茂的老槐道别,跟那些废弃经年的老井、老碾、老辘轳道别。最后,在李奶奶家的篱笆墙上,他甚至安慰了一朵蘸着露水开放的紫色牵牛花。

河堤是最后一站。他抬起手臂揉揉有点润湿的眼晴,瞅了一眼最后的家园,迅速开启大脑中的影像处理系统,用两只如同摄像孔的眼睛,咔嚓咔嚓地将一切定格,定格在留有足够内存空间的心盘。

二儿子峰岩是镇政府文员,他总是跟他媳妇这U盘那U盘的,动辄几G十几G。对此德福很不屑,这世间最大的盘是心,它能装得下天装得下地哩。现在,他启动心盘,装了香雪海的山,装了香雪海的水,装了香雪海的一草一木一情一景。因为,他要带着故乡远行。

确认按了保存键,他捶捶胸口剑突的胸骨,自言自语地说:“香雪海啊,放心吧,你在这里是最安全的,任谁也推不倒任谁也挖不掉哩。”

他踏上蜿蜒的田间小路,轻声喝住欢子和羊群,别走那么匆忙,再回头看一眼吧,看一眼咱们的家园。欢子乖乖停下,头羊雪归也驻了脚,星哥、靓姐、萌仔……所有的羊跟着回首凝望。

德福看见欢子眼里汪了泪,雪归眼里也汪了泪,他老眼一酸视线再一次模糊起来,忙说:“不看喽,不看喽,咱们出发。”

一个老人,一只老狗和十二只老羊的队伍,缓缓向西开拔。羊群穿行在绿意盎然的麦田间,像白莲绽放如云卷云舒,身后,是三月的香雪海,是岁月静好现世安稳的香雪海。

走要趁早哩。远行计划一出炉,德福像是对欢子说,又像是对自个儿说。

脑海里不要断壁残垣的香雪海,也不要高楼林立的香雪海,他只要这个入山无处不花枝,远近高低路不知的香雪海,他只要这个梨花盛开遍地雪,暗香浮动月黄昏的香雪海。他要把这一切用一把金钢石刻刀刻到记忆深处,活着,带它远行带它浪迹天涯;死了,不喝孟婆汤将它带过奈何桥。如此,生生世世他就有了一个永恒的故乡。百年之后,即使这具臭皮囊归不了这片黄土地,灵魂终究是有一个归处的。

一次快活后,他梦呓一般把这些讲给芳婶听,芳婶讥笑说:“你一个糟老头儿大字不识一筐,咋还文绉绉地作上了诗?莫不是云梨走了,把魂附到了你这具臭皮囊上。”

提到云梨,打了德福七寸,他呼一下坐起来,黑着脸把衣服一套,头也不回离开了芳婶家。

喝着羊奶踏着梨花雪长大的云梨,是德福一手带大的孙女。那孩子的脸长得跟山丹花一样,心灵透得跟百灵鸟一样,有一副好嗓子,还会作诗。长大后被父母接去城里上学,一到假期就会回来和他这个爷爷一起放羊。

德福这个土老汉,之所以赶了一群名字洋气十足的羊,也是云梨诗性所至呢。他一喊雪归一喊星哥、靓姐、萌仔的,一起放羊的老膏药就笑,难不成你的羊是城里来的客?

德福得意:“眼气了吧,比你那些大花小花黑头的,高了十八帽头子哩。”

当然,这种调侃的次数有限。不久,云梨走了,老膏药再也不敢提这个茬。

云梨不光给羊取名,还一遍遍地给德福这个老头儿念题咏梨花的古诗,也吟唱自己写的现代诗。念半天,她就会停下,仰着红扑扑的小脸问一句:“爷爷,你能听懂吗?”

即使一头雾水,德福也会把头点成鸡啄米:“懂,爷爷都懂。你不就是把咱香雪海的山啊水啊田啊鸟啊的搬到你的诗歌中了吗?”

云梨高兴地拍手大叫:“知我者,德福也。”

德福嗔怒:“别这么没老没少的。”

云梨上中学时,有一次春游失足落崖,德福的心尖子就这么被摘掉了。德福对大儿子睦林说,把这孩子留在香雪海吧,有这一山梨花陪着,她不会孤寂。后来云梨的老师来了,带来一幅挽联“生如夏花之绚丽,死如秋叶之静美”。德福觉着有味,要村里老秀才挥毫,自己亲自拿起锤子凿子,把它们一个个地刻在了云梨墓碑上。

尔今,要离开香雪海的德福老汉,最大惆怅是云梨。在这之前他给睦林打了电话,千叮咛万嘱咐,要他务必于麦田被践踏之前、梨树被戗杀之前、故居被推倒之前,把孩子带走。他说可不敢让孩子去面对这些,可不敢毁了孩子心中的天堂。

睦林哭了:“爸啊,总不能把云梨放到拖蓝城殡仪馆的橱窗里吧,先不说那里没有她喜欢的云啊花啊朵啊的,光那种冰冷她就受不了。”

“那倒不如把她交给哪座山或者哪条河。”德福叹了口气说。

睦林说:“也好。”

“还有你妈的。”德福追着睦林的背影补充说。

德福相信,需要这一切的,不仅是老伴、云梨和他这个老头儿,还有他的欢子他的雪归他的星哥靓姐。它们的这种留恋应该更甚于他,都是喝着香汶河的水长大的哩。至于他,香雪海只是第二故乡。排在前边的,是永远埋葬在汇岭水库下的凤凰坡。也就是说,四十八年前,他早就经历过一场背井离乡的痛。所不同的是,那时人家喊他福娃子,他有大把大把的光阴大把大把的力气重建一个家。今天的他是一个土埋到脖子的花甲老人,再也没有时间没有机会没有地方去建另一个香雪海。他只能把香雪海铭记在怀,不丧失精神意义上的故乡。这是一个标签哩,出门在外,人问你哪里人啊?你会说自己哪里哪里的。如果没有了故乡,一个人就失去了根,即使活着也是飘在人世间的孤魂野鬼。

走出香雪海的麦田,是一条带子一样飘到佛谢的小路。佛谢芳婶这时候在喂鸡还是在扫院呢?好了一场,本该道个别,可最后还是把这个念头搁下了。难说这辈子还有缘再聚哩。“见了,徒增伤感;不见,昔日情愫也许还能作个念想。”德福想。

年轻时,他们青梅竹马。

芳婶娘说你嫁个小放羊,我和你爹脸往哪里搁?芳婶孝顺,含泪嫁了佛谢刘胡子。刘胡子在一次矿难中归西,撇下芳婶和三个孩子。德福念着往日情份,打着放羊的幌子,没少在刘家麦地、豆地、麻秫秫地里挥汗如雨。当然,真正在芳婶炕上挥汗如雨,那是在睦林娘过世之后。在这之前,他们一直恪守着那道传统与道德的底线。一鳏一寡,就在乡亲们都以为他们两个可以把铺盖卷到一个炕上时,芳婶儿子大壮二壮发话了,他们说:“娘啊,你要走一家,我们也不反对,但你得找个有退休金的老头儿,不能和一个穷得掉渣的老羊倌不明不白不清不楚。”

血吸干了,最后还想连我这把老骨头卖喽,是啵?芳婶嘴头子气得乌青,她想诘问两个王八羔子来着,可嘴张了几张,就是没说出话来。最终,也只是悄悄趴在德福肩上哭了一场。德福沉默半晌,表态说:“别,咱别难为孩子。”

一个老人、一只老狗和十二只老羊的队伍,一路逶迤,很快攀上了佛谢村前的牛蛙岭。欢子停下,掉头蹲坐在路中间,伸长脖子,低吠着。头羊雪归也领了群羊驻脚并掉头。路旁有叶片肥硕含着花苞的荠菜,一掐满指甲乳白奶汁的苦菜子,还有吐着绿芯子的车前草。今年一龙治水,年头好哩,连路边草也这么丰茂。赶在平常,这群羊会迫不急待地争抢这些美味。可是,今天,背井离乡的今天,所有羊都失了胃口。

牛蛙岭是附近一个制高点,下了牛蛙岭,就再也看不到香雪海了。欢子知道,群羊知道,站在队尾押阵的德福也知道。只不过,他不敢回头。德福举起鞭子,让鞭梢在风中轻轻打了个旋儿:“欢子,走咧!雪归,走咧!花黧子,走咧!”

德福老眼里汪着泪。

当年生他养他的故土凤凰坡被淹没在碧波荡漾的汇岭水库下,他赶着他的羊群被移居到香雪海时,虽千般不舍,但没有这种茫然和绝望感。有一阵子,他弄不清楚这种绵绵丛生的感觉从何而来,直到昨天看到那一纸盖着大红公章的协议,他才恍然大悟。

蚕食,对就是这个词。

他赶着他的羊群漫无边际地寻找一口草时,亲眼目睹了矿区支离破碎的土地,目睹了矿区人站在裂缝房前呆滞麻木的眼神。每次在河堤上看见那些日夜轰鸣的采沙船,他都胆战心惊,就这个挖法还不得把东海龙王的老家掘个底朝天?还有那一座座被挖得体无完肤、伤筋动骨的山,可怜的山神爷也早去流浪了吧?继而问自个儿,有山神爷吗?如果有,他会眼睁睁地看着世人如此胆大妄为吗?

河神爷、土地爷、山神爷,德福在心里矢志不移供着的各路神仙,一尊尊坍塌了。

没有神仙,肯定有妖怪。有一个妖怪在跟人类作对,把大地挖啊挖把河床挖啊挖把青山挖啊挖的那些人,都是受其蛊惑。

峰岩纠正父亲:“哪有什么妖怪,都是现代那个啥加速催生的。”

儿子含糊其词,德福并没有追问,问也是懵懂,不问也是懵懂。他早就知道儿子嘴里的“现代”很美,但那无疑是一个拒绝庄稼拒绝野草的环境。没有了庄稼,人吃什么?没有了草,羊吃什么?

峰岩说:“您老就别瞎操心了,天塌下来有个大的顶着。至于羊……”

峰岩没敢吐唇的话是引车卖浆,那么多人没有羊也活得好好的。可这句话谁说都可以,就是不能从他们老林家子孙嘴里冒出。老爷子从十三岁开始放羊,供两个弟妹读完小学读中学读完中学读大学,成家后又把三个儿子抚养成人。他们一家对于羊,不说顶礼膜拜也应该是感恩戴德。羊(不仅限于家里养的,应该说是这个物种),无论是卖了宰了还是放生,对于他们老林家来说,都有“飞鸟尽,良弓藏;狡兔死,走狗烹”的嫌疑,好像只有在老爷子的嘘寒问暖和无尽呵护里,才能体现出一点他们林家的良心和温情。

入夜,德福躺在床上翻来覆去地想着峰岩嘴里的那个“现代”。

往远处说,毁掉千顷良田,子孙后代咋活人?往近处说,自己的羊将失掉最后的根据地。这对于一个一辈子滚在羊群里的老羊倌来说,等于有人白刀子进红刀子出剜了一颗心。人没心咋活?比干丞相被苏妲已摘心后,姜子牙的符都没能救了他哩。越想越迷糊,索性也就不想了——儿子不是说了嘛,天塌下来有个大的顶着。

德福再次举起鞭子,让鞭梢在风中轻轻打了一个旋儿:“欢子,走咧!雪归,走咧!花黧子,走咧!”

喂了大半辈子的羊,鞭子之于他只是个道具,从没抽打在谁身上,一次也没有。

事实是,自从供睦林、峰岩上完大学,给不成器的麻蛋成了家口,德福只放羊不卖羊了——一只羊就是一条命哩,送到羊汤馆肥了别人肠肚,自己头上就会又多出一宗罪来。以前,为了养家为了活命为了供孩子没法子。身上的担子一项项做减法后,他把这些羊跟欢子一样当成老伙计。抱团取暖,说不上谁陪着谁。

村里人都说德福那老头儿,放羊放魔怔了,生羊一二十块钱一斤,他却宁愿让羊老死圈里,也不换钱。

对于父亲的这份倔强,三个儿子没说什么,只有麻蛋老婆时不时地蹙眉:“爸,你出去给人家看个大门,也比陪着一堆畜生强。”

哼,年轻时那么多人南下北上的,我都守着羊群没动窝,现在就更不会啦。德福想。他黑着脸说:“生不带来死不带去的,要那么多钱干什么?”

二儿媳识趣地闭嘴,扭着圆滚滚的身子去赶自己的集。

德福赶到队前,弯下腰摸了摸欢子的头,老喽,都老喽。你再也不是当年趁夜色咬死五只耗子悄悄摆在堂前邀功请赏的小黑狗。我呢,再也不是当年未谙世事的福娃子。倒也难为你,陪着我这个孤老头子,陪着这些老伙计们背井离乡流浪天涯。

欢子舔了舔主人的手,很费劲地站起,掉头前行。雪归领了群羊,亦步亦趋地跟着。天际,飘着大朵大朵的白云,一支老弱残兵向着白云方向沿着牛蛙岭小道缓缓西行——

三个月后。

两辆小轿车沿着大运高速向西疾驶。一辆是二表哥岩峰开的,车上坐着大表哥睦林和表弟麻蛋。另一辆是我开的,车上坐着我妈和我二舅,我妈直抹眼泪,二舅沉默不语。

就在昨天下午,干完领导分派的一堆活儿,我活动了一下手腕,伸手扯过当天晚报。晚报B5传奇版一篇题名《忠诚》的报道让我瞪大了眼睛:报道说一个牧羊老人倒在陕西省某处的绿化草坡仙逝,现场除了一只黑狗,还有十二只羊站成一圈将老人守护在当中。

“大舅!这不是我大舅林德福吗?”我看着图片惊叫。

小时候,我也跟云梨一样,喜欢跟着大舅去放羊。大舅会变魔法一样从草丛里抓出一把灯笼泡或者紫色浆果,塞到我小手里,然后拍拍我脑袋:“小丫头,将来到北京上大学,别忘把你大舅接去看看天安门。”

上大学找工作找对象生孩子,我在北京忙活了若干年,大舅这句话儿,一直像穿行在云隙间的月亮忽明忽灭。就在几个月前,我还跟妈说待还完房贷车贷,经济上没那么紧张时,我一定把大舅接来好好逛逛大京城。妈说:“他未必去的,因为他不只对你一个人这么说,他就是想激励孩子们好好上学有个好奔头。”

当时放下电话,我想无论大舅来还是不来,礼数得到。没承想,邀约还没寄达,已是天人永隔。

图片上,大舅特别安详地躺着,安详得连额头的皱纹都舒展开了。他身下是青翠柔软的草地,草地上一丛丛紫云英渺渺地开着。他好像睡着了,我甚至看到了他唇角的笑容。那只叫欢子的老狗守护着他,那群羊也自觉站成一圈守护着他。

二舅和睦林表哥前天才从呼伦贝尔回来呢。自从大舅带着他的狗他的羊群失踪后,一家人召集开会,我们一致认为他去了草原。谁都知道,蓝蓝天上白云飘,白云下面马儿跑,那是大舅一辈子向往的天堂。

谁也没想到,我大舅德福,倒在了去天堂的路上。

梅妝,本名田宝梅,山东省作协会员,以笔名梅妝、田妮发表作品若干,散见于《佛山文艺》《山东文学》《天津文学》《上海故事》《芳草·潮》等期刊。2015年获《人民文学》评论金奖。