为情景教学建模:三种探究过程分析

[摘 要]情景教学主要包括基础优先模型、结构性问题解决模型和指导性生成模型三种实施路径。基础优先模型历史最为悠久,强调情景问题的探究应基于系列基础知识和能力。为了应对基础优先模型带来的知识负荷过重以及教学效果不理想问题,结构性问题解决模型提出寓知识与能力于结构化情景之中的思路,并在当下情景教学实践中最为普遍。随着素养型能力的提出,指导性生成模型正被视为实现学生认知发展的最佳路径,但囿于实践操作的复杂性较难推广。

[关键词]情景教学;问题解决;基础;结构;指导

情景教学是一种适应学生应用能力发展要求的教学范式,强调通过参与情景问题的探究来建构学生的能力。与过去关注知识积累的讲授型教学不同,它不仅反映了教学目标由知识向能力的转变,而且也传达了一种由以教师为主导的课堂向以学生为主体的课堂转变的理念。早在20世纪90年代,美国温特比尔特大学的CTGV小组(the Cognity and Technology Group at Vanderbilt)就曾对这一教学范式进行了深入探讨[1]。如今,情境教学在课程改革思潮中产生了更多新的时代内涵,但它的经典内核——“情景问题指向”活力依旧。概观历来情景教学的发展,结合新时期关于“核心素养”课程改革的时代要求,梳理三种情景教学的典型实施路径,以探讨其理论渊源和实践价值。

一、基础优先模型

基础优先模型(basic first model)是情景教学中最为古老且应用面最广的一种,指的是学生在能够解决某问题之前应该获得与之相关的系列基础能力或概念。基础优先模型基于极端还原论的假设:在建构核心能力(key skill)之前,所有参与建构核心能力的系列基础技能(概念)必须被掌握理解[2]。其中,核心能力意指课堂教学所要求学生掌握的最关键的素养或能力,常与教学目标(课程标准)相对应,由系列基础能力或概念组成,其在情景问题探究过程中常常蕴含在那些对课堂发展方向起决定作用的本质问题中。如果把探究性学习过程理解为对核心能力的建构过程,那么基础概念(组成原子)就是解决问题所必需的系列基本工具(大脑功能、知识和技能等相应条件),只有当这些基本条件成熟时,教学方可继续发展。从这个角度看,基础优先模型与“成熟论”的论调有内涵上的一致性——发展被视作隶属于自然法则(natural laws)的成熟过程,而教学则被视作由发展所提供的机会的利用,教学蹒跚于发展之后,发展必须在教学开展之前完成某些循环,前者(发展)产生潜能,后者(教学)实现它们[3]。

那么,作为情景教学中最为传统的一种路径,基础优先模型何以最早进入教育工作者的视野?经验主义强调对客观事物的观察、描述和理解,即认识源自于经验,经验积累的多寡决定了认识(视野)层次的高低,人作为认识客观世界的主体,其首先的角色就是感官的动物,感官信息的直接摄入是信息反馈的基础。生活中有很多这样的案例,诸如“这个问题我没学过,不会做(解决)”“不教不会”等,这些例子的共识是:基础(经验)在先,应用(发展)在后。基础优先模型正是应这样一种常识性的逻辑而生——“人只会做自己会做的事情”,以致于它在教学中长期被当作金科玉律。在学生懂得如何解答问题前,教师必须先教会学生相关的技能(或知识)。然而,在信息量空前庞杂的时代背景中,这种“不教不会”的逻辑碰壁了,教育工作者不得不重新思考——人有没有可能解决那些没有学过的问题?新时期核心素养的课程改革正是在信息化大背景下提出的,更加强调学生在问题探究中生成一种可塑的、灵活的软能力(素养)[4]。通过复杂的真实性情景问题的解决,情景教学的主要目的是帮助学生去理解为什么要学习各种能力以及这些能力什么时候生效(问题意识和能力意识),但是基础优先模型明显剥夺了这样一种发现和建构问题的机会[5]。

二、结构性问题解决模型

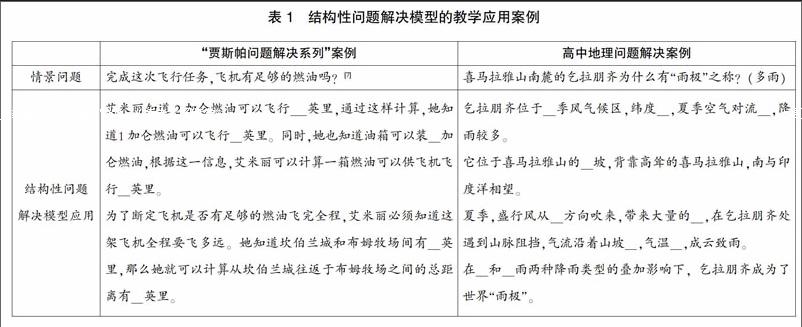

在基础优先模型面临时代挑战的背景下,教育工作者开始探寻一种能够高效地解决一系列问题的教学模式,结构性问题解决模型(structured problem solving model)应运而生。结构性问题解决模型针对一系列相似的情景问题,旨在通过学生在思维中建构一种能适应所有这类情景问题的解决范式,从而达到触类旁通的效果。要达到这一目标,教师在学生思维建构过程中就得保证该结构的稳定,而稳定则意味着解答过程尽可能避免差错,因为差错正是结构不稳定的根源。因此,结构性问题解决模型的设计原则是尽可能地减少学生的错误率和困惑,它通过教师的工作表(worksheet)等形式规范引导学生的学习方向[6]。工作表泛指一切直接针对问题解决的系列步骤的具有明显指引的流程图(或表),它直接反映了探究性问题解决的思维过程。工作表的引导性越强,犯错误的可能性就越低。回顾CTGV小组关于结构性问题解决模型的“贾斯帕问题解决系列”案例(Jasper Woodbury Problem Solving Series),应用结构性问题解决模型的教师会根据探究学习任务的特点对探究过程进行结构性解剖,并以结构框架的形式尽可能完善地呈现给学生,让学生根据详细的指示完成对结构框架的补充,如此重复多次。可以填空的形式直接向学生提问,如表1是一则关于“贾斯帕问题解决系列”案例和中学地理问题解决案例的结构性模型的对比。

结构性问题解决模型具有高效完成知识概念传授任务的优点,结构性引导明显,能够最大限度地减少学生在探究性学习过程中的错误,进而更快地推进课堂教学。正因如此,在教学任务和考核的压力下,结构性问题解决模型倍受一线教师青睐。虽然结构性问题解决模型避开了基础优先模型的知识技能学习与情景问题探究分离进行的问题,但其过于完美的情景问题结构设计却容易导致走向情景教学的反面。正如CTGV小组在“贾斯帕问题解决系列”案例中的实验结果一样,学生“完美”地按部就班地完成了探究过程,但却在其他有类似本质的问题解决过程中表现糟糕。这是因为学生在探究过程中并没有发展出问题意识和工具意识,如此意味着结构性问题解决模型并没有使学生明白“为什么”,而只是告诉了学生“怎么做”。即尽管结构性系列体现了部分原理推导过程,但是现成的概念框架剥夺了学生思考和体验的机会。学生既对问题一无所知,也对知识工具毫无应用意识,唯一能确定的就是知识概念按照既定的框架法则从教师向学生发生了转移,这种转移是刚性的,基本可以理解为一種思维成品的传递,不具可塑性,并进一步促使知识以一种惰性知识(inert knowledge)的形式储存在学生的大脑中[8],只有被明显问及时才会意识到,而在问题解决时却想不起来。与此同时,在探究性学习过程中,因为结构性问题解决模型最大程度地减少了学生走弯路的可能性,学生之间的互动和监督(学生小组中因问题的不确定性而产生的自律行为)也极大减少,因为所有学生都在正确的计划框架中学习,没有互动的必要。endprint

至此,有必要提及情景教学的“可控性”问题。情景教学由于较强的思维、知识的发散性而一直被视为课堂教学中最为棘手的模式。结构性问题解决模型以“稳定可控”的问题结构引导并控制课堂教学的发展方向,刚好迎合了情景教学的需求。但过于强调课堂教学的可控性却极可能违背情景教学的初衷。情景教学被广为推崇的原因正是由于其对学生思维生成空间的价值,而过分压缩学生思维生成空间以满足课堂可控性是否有本末倒置之嫌?显然,结构性问题解决模型是一种折衷的情景教学。

三、指导性生成模型

相比之下,指导性生成模型(guided generation model)在学生思维能力培养方面更为有效,它更加强调学生认知生成的重要性。有意义的生成主要出现在相关的复杂情景中,除了课堂教学的根本目标(如围绕核心素养的课程标准)外,在这个情景中所有的关于问题解决的具体目标都不是预定的(相比于结构性问题解决模型)[9]。学生在教师的帮助或指导下完成对情景问题的探究,实现思维认知的上升和建构,这是指导性生成模型的基本内涵。有些教师容易混淆指导性生成模型与结构性问题解决模型,但事实上在这两种情景问题的应用模式中,教师的参与度和参与目标并不相同,指导性生成模型的基本特点是指导性,教师参与的主要目标是生成(学生的思维认知);而结构性问题解决模型的基本特点是结构性,教师参与的主要目标是问题解决。换言之,结构性的基本特质决定了其稳定性、封闭性和预定性,即探究过程是在教师预定计划中稳定发展,而学生的思维能力则在预设的探究过程中建构(见表1)。问题解决的探究目标决定了其在本质上对问题解决的高效方法的追求,即尽可能减少犯错的可能。如果对情景问题仅停留在问题解决的层面上,要么会陷入“为问题而问题”的形式主义之中,要么会偏于解决问题的现实功利主义而忽视更高的素养或思维层面上的价值转化。

虽然指导性生成模型把探究性教学实践带回到理论本真的原点上,但它并没有解决如何在实践层面上展开情景教学的问题。这一情景教学路径目前所遇到的困境关键在于“指导性”,教师在情景问题解决过程中如何把握参与度才不至于陷入结构性问题解决模型的陷阱中?让学生主动参与情景问题的解决,进而提高个人反省抽象能力和实践解决问题的能力,这正是建构主义教育观被广泛接受的原因之一——强调学生的主体性。强调学生的主体性并无不妥,问题在于学生主体性的发挥应该到达哪种程度才是最优。如果把目光拉到平衡线的一端,还给学生100%的主体性,即学生成为独立于课堂教学的个人,学生全凭个人喜恶决定自己学什么、什么时候学、学到什么程度,这样学校便失去了存在的意义,显然不符合现实。发现学习主义者认为学生应该像科学家在实验室解决问题一样地探究,但事实上,学生并非训练有素的科学家,而是一群水平参差不齐且以各种不同经验事实占据思维主体的个人[10]。他们不可能像科学家那样组成能共同推进科学(知识)发展的“科学共同体”[11],强调学生应该“科学发现”地探究、学习的发现学习主义者只是看到实验室里的科学家而已。从这个角度来讲,指导性生成模型在课堂探究路径上明显要比发现学习主义者高明得多,但“指导性”的原则并没有被充分地讨论,至少在实践层面上仍处于空白状态。同时,也正因为该模型的指导性,教师越来越被要求以元知识(一种关于知识的知识)的能力储备来实施情景教学[12]。

四、结语

综上所述,作为最传统的一种问题探究路径,基础优先模型明显有利于知识概念的教学,并且由于其自身较强的常识性逻辑而被最早运用,但对于学生认知结构发展和其他相关素养的整合方面裨益甚微。为了应对基础优先模型所面临的关于庞杂知识容量与有限的教学时空之间的矛盾危机,结构性问题解决模型后来者居上,它可最大程度地减少学生犯错的机会,然而,也减少了学生思维的多向发展以及课堂互动。相比之下,指导性生成模型在实现学生认知结构发展和其他子技能(subskill)习得等方面表现最佳,但其却在实践层面上缺乏足够的佐证,由此也成为了情景问题式探究性教学的一种乌托邦式的理想路径,它的最大价值在于把走向偏颇的情景问题探究的教学实践带回到初衷。但不管哪一种路径,总的看来,情景教学的主要价值在于两个方面:一是实现课堂教学重心由“知识传输”向“能力生成”的转移,二是实现课堂教学角色由“教师本位”向“学生本位”的改变,它的目的不在于问题或知识概念本身,而在于学生认知思维的整体发展。

参考文献

[1][2][5][6][7][9]Congnition and Technology Group at Vanderbilt. The Jasper Experiment:an Exploration off Issues in Learning and insturctional Design[J]. Educational Technology Reasearch and Development,1992(40):65-80.

[3][苏]维果茨基.维果茨基教育论著选[M].余震球译.北京:人民教育出版社,2004:105,182-251.

[4]钟启泉.基于核心素养的课程发展:挑战与课题[J].全球教育展望,2016(1): 3-25.

[8]The Congnition and Technology Group at Vanderbilt. Anchored Instruction and Its Relationship to Situationed Cognition [J]. Educational Reasearcher,1990(19):2-10.

[10][11]高文,徐斌艷,吴刚.建构主义教育研究[M].北京:教育科学出版社,2008:95,101,123.

[12]邱鸿亮,徐炫清.透过贾斯帕问题解决系列辨析地理锚点问题——关于地理核心素养“综合思维”的再思考[J].地理教学,2016(24):4-7,43.

(责任编辑 郭向和)endprint