高原训练环境对我国优秀混合泳运动员叶诗文和汪顺技术影响的个案分析

林 洪,程 燕,蒋 川,韩照岐,李征艳,尤玲华,林薇薇,应春意,徐国义,朱志根,李雪刚,郑坤良,杨 帆,沈 赢,任 飞

高原训练环境对我国优秀混合泳运动员叶诗文和汪顺技术影响的个案分析

林 洪1,程 燕1,蒋 川2,韩照岐2,李征艳1,尤玲华2,林薇薇2,应春意2,徐国义2,朱志根2,李雪刚2,郑坤良2,杨 帆2,沈 赢1,任 飞1

通过技术录像拍摄以及长期系统的训练观察记录和问询,结合游泳运动训练的技术要求,对比运动员高原与平原训练的各项技术指标,分析高原训练环境对我国优秀混合泳项目运动员叶诗文和汪顺技术所造成的影响,研究高原训练中的技术问题,提出有效的解决办法。研究结果表明,高原训练环境对蛙泳技术的影响最大,其次是蝶泳,再次是自由泳,对仰泳的技术影响相对要小一些;随着不同段落训练手段强度的增大,高原环境对运动员技术的影响也随之加大,有氧强度和速度训练的影响相对较小,耐乳酸以及最大乳酸强度训练的影响相对较大;高原训练对有氧能力和肌肉恢复能力较差的运动员技术影响较大;高原短池训练对混合泳运动员的技术影响大;高原训练要求应根据运动员自身的条件选择合适的训练技术要求。

高原训练;游泳;技术;混合泳

1 前言

高原是一个特殊的训练环境,在高原缺氧、低压的环境下,运动员从事运动训练,本体感觉呼吸困难,肌肉反应大,恢复慢,易造成游泳运动员的技术变形。近年来,有关游泳高原训练的研究成果十分丰富,研究涉及了游泳高原训练的诸多方面,例如:研究高原训练对游泳运动员的生理机能、心血管系统、内分泌系统、免疫功能、血液成分、血液生化、尿液生化、骨骼肌与体重等方面的影响[2,10]。

通过对“游泳、高原训练、技术”等关键词在各网站的检索,鲜见有关高原训练环境对游泳运动员技术影响的研究文献。根据网站关键词的查询,2010年之后,有关游泳高原训练的文献很少,特别是有关优秀游泳运动员高原训练的文献就更少了。优秀运动员,且有多次高原训练经验的运动员,高原训练环境对他们的技术影响很有限(不同于一般运动员或极少上过高原的运动员)。加上目前还难以找到敏感和精确的量化技术指标,来描述平原与高原训练环境在相同训练手段和训练要求条件下对同一个运动员的技术影响,数据的支持力很有限。

本研究力求通过对我国优秀混合泳运动员叶诗文和汪顺的个案分析,运用长期的系统训练观察记录和运动员的问询结果,结合游泳运动训练的技术要求,分析概括高原训练环境对我国优秀混合泳运动员技术造成的影响。

2 研究对象与方法

2.1 研究对象

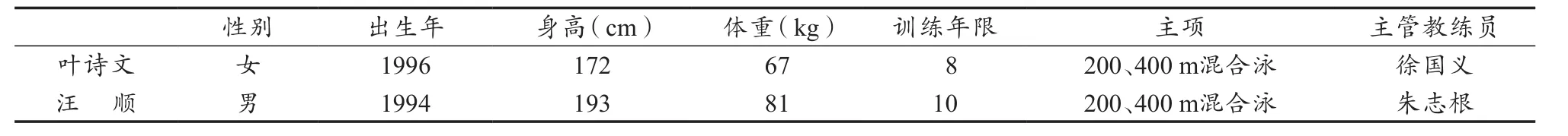

选取长期系统跟踪的我国优秀混合泳运动员叶诗文(女)和汪顺(男)作为研究对象。根据教练组的训练安排,科研人员随队协助完成平原(北京)和高原(昆明)训练的跟踪测试工作,高原训练是在昆明海埂体育训练基地游泳馆进行,2014年度3次,2015年度4次。

表1 研究对象基本信息 (截至2015年12月)Table 1 Basic Information Study (by December 2015)

2.2 研究方法

通过技术录像拍摄,并根据长期的系统训练观察记录和运动员的问询结果,结合游泳运动训练的技术要求,对比运动员高原与平原的完成成绩、动作次数、出水位置、打腿以及呼吸方式等技术指标[5,14],结合训练后的血乳酸以及运动员的呼吸和打腿方式,分析高原训练环境对我国优秀混合泳运动员技术所造成的影响,研究高原训练中的技术问题,提出有效的解决办法。

2.3 研究步骤

技术拍摄采用多台不同型号常速(25 fps)摄像机,跟踪拍摄运动员训练的技术录像。视频图像数据解析与分析软件使用SIMI MOTION 7.5版和DARTFISH 3.0版,解析频率50场/s。血乳酸测试仪器使用BIOSEN C-line EKF diagnostic全自动乳酸仪,测试方法为训练即刻泳池边取指血20 μL。

1. 设计统一的测试方案,跟踪拍摄运动员平原和高原主要训练手段的全程录像,现场了解教练员的训练要求,记录下运动员完成后的血乳酸值和本体感受。

2. 运用图像处理和录像解析,获取运动员的完成成绩以及各分段的分段成绩、动作次数、水下腿的出水位置,观察记录运动员的呼吸方式。

3. 进行常规的数理统计,对比分析高原环境中不同的高原训练手段对混合泳运动员4种泳姿技术的影响,提出高原训练技术要求和训练原则,并协助教练员完成运动员的高原训练任务。

同时,通过高原和平原的训练跟踪以及对教练员和运动员的问询,借助互联网技术,查询有关高原训练的研究成果[11,12],分析高原环境对游泳运动员训练的影响因素,从中寻找对游泳运动员技术造成影响的主要因素,并加以分析。

运动员的技术表现与当时的能力状况、教练员的训练要求、运动员的努力程度以及训练环境等因素有关,为了更好地排除环境因素以外的干扰,对比分析尽可能按照以下原则筛选:1)选取平原训练后进入高原训练这两个阶段的数据进行对比分析;2)选取相同训练手段和训练要求的数据,结合运动员完成后测试的血乳酸值进行对比分析(数据均采用相近血乳酸和成绩要求的平原和高原各6组训练完成数据的平均值进行对比)。

3 运动员高原与平原训练完成情况的对比分析

3.1 叶诗文高原与平原相同训练手段训练完成情况对比

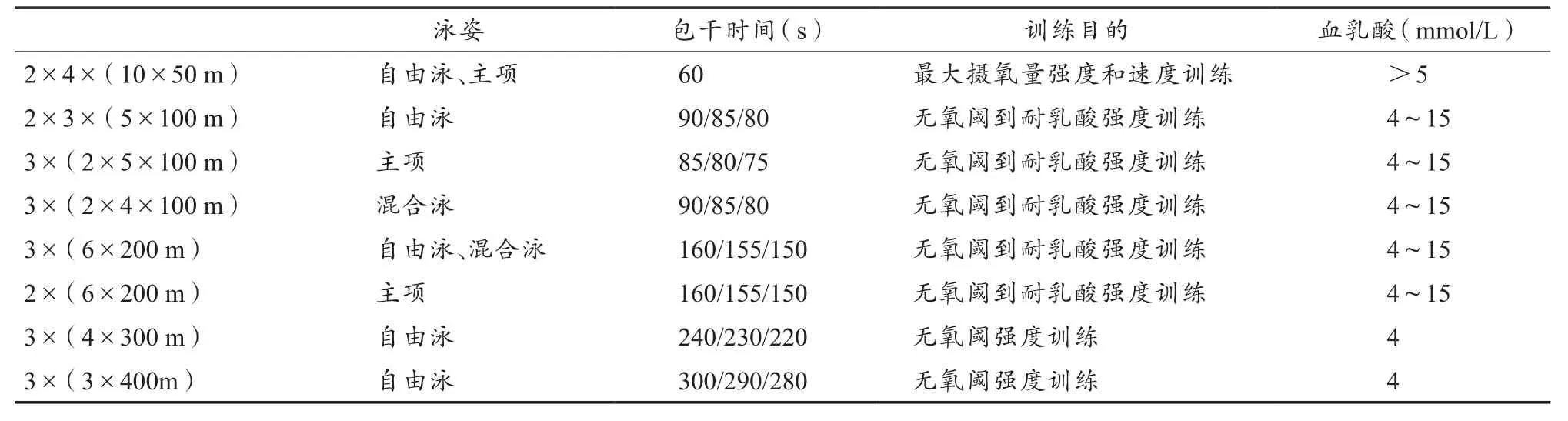

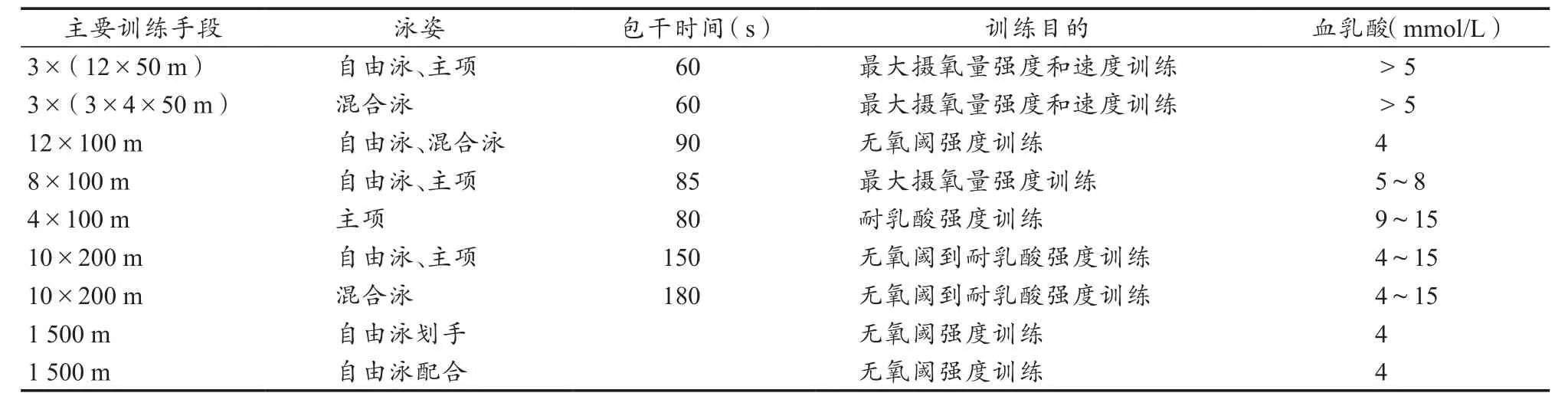

叶诗文是我国优秀的女子个人混合泳运动员,教练员是徐国义。2014—2015年叶诗文在昆明共进行了7次高原训练,平原训练主要是在北京进行的,训练中使用频率较高的是表2所示4种类别的训练手段。

由于叶诗文2014年和2015年参加高原训练的次数较多,且叶诗文2015年受脚踝伤病影响而有差别,因此我们将2014和2015年分开进行对比分析。

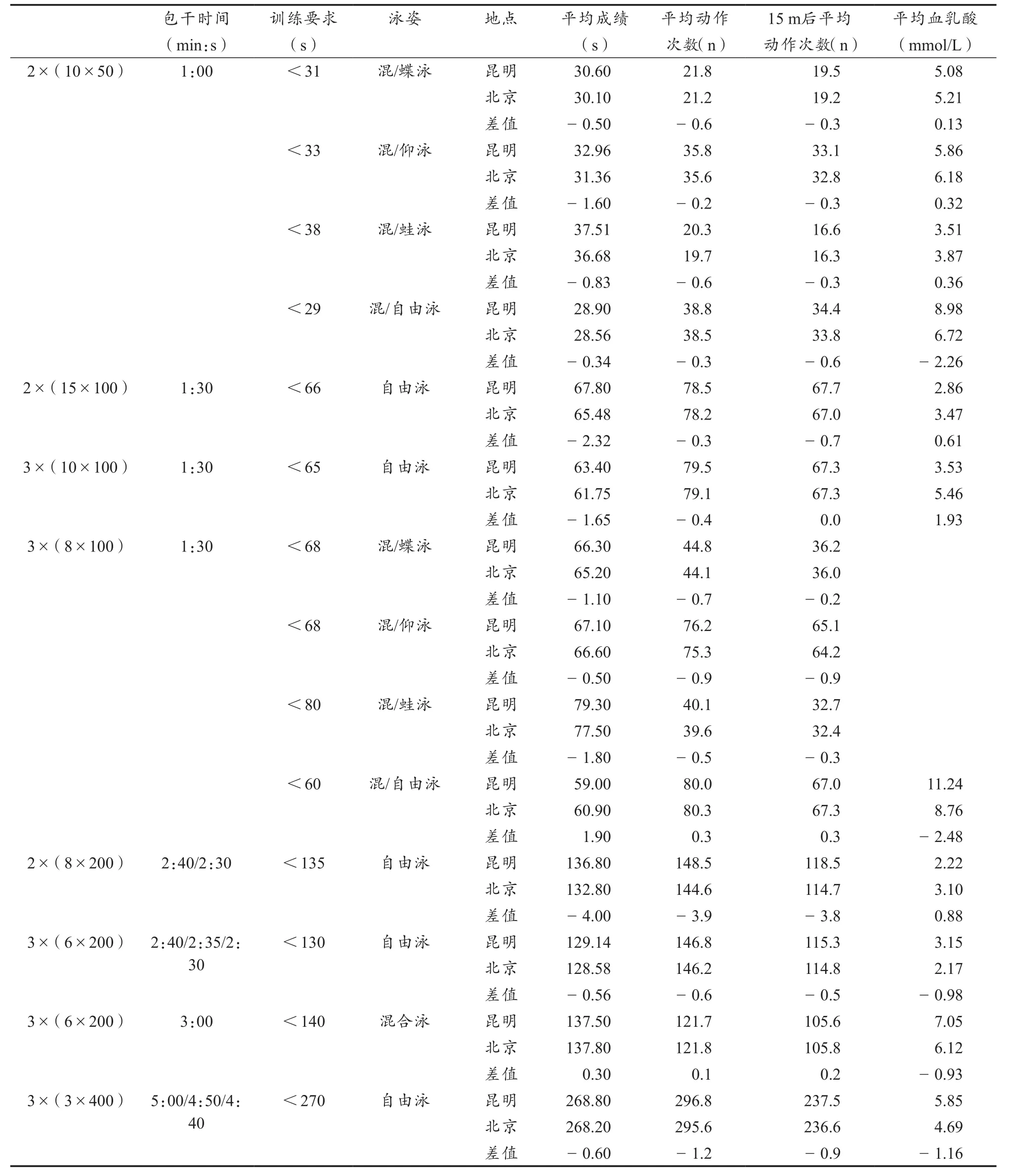

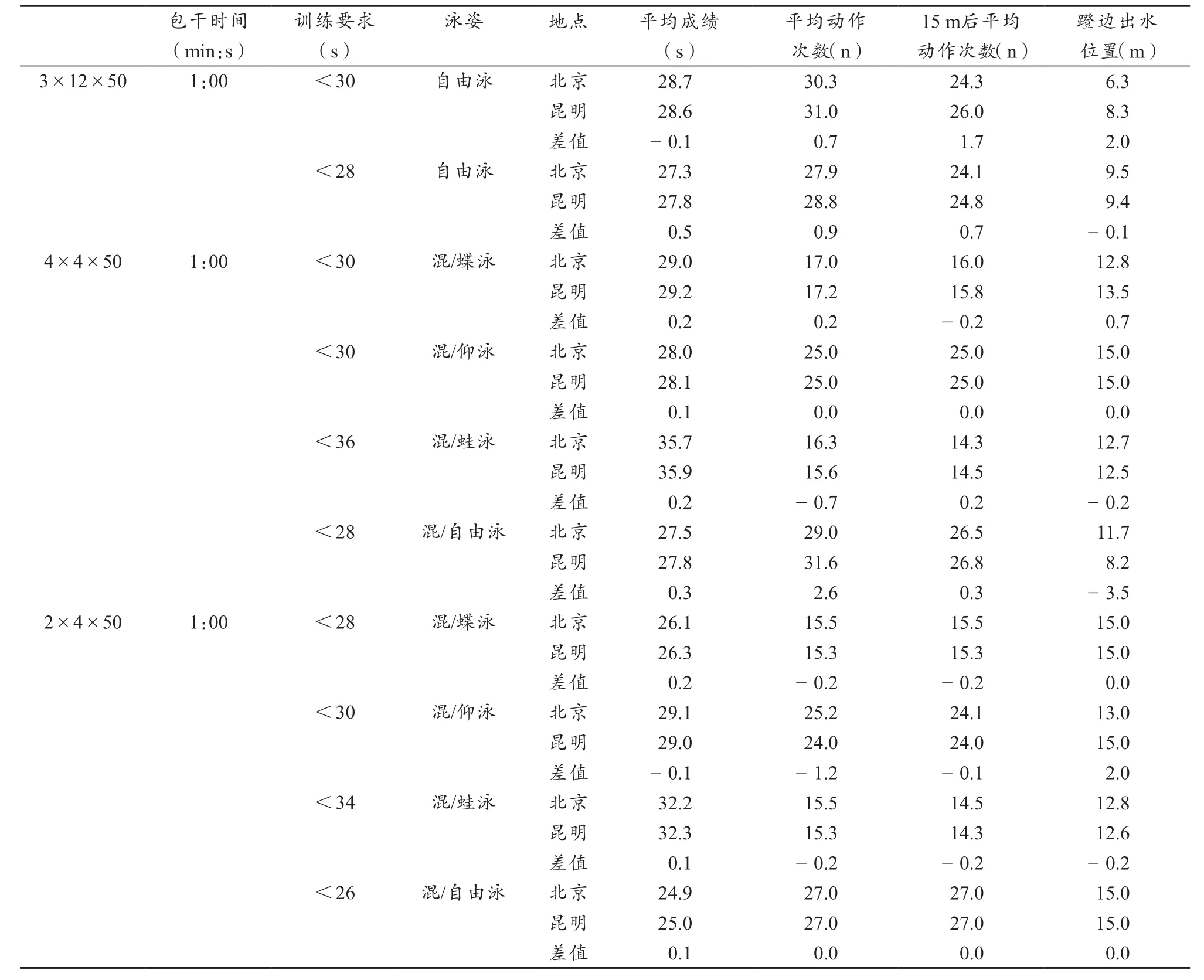

3.1.1 叶诗文2014年度的训练完成情况对比

通过对叶诗文2014年度在北京和昆明一些主要训练课技术数据的统计,对比分析在相同训练手段和成绩要求情况下平原与高原的训练完成情况(n=6,相近的血乳酸范围),分析高原环境对于叶诗文混合泳4种泳姿技术的影响情况,对比结果可以看出:

表2 徐国义组采用的主要训练手段Table 2 Main Training Means of XU Guo-yi’s Group

高原环境下100 m段落的无氧阈到耐乳酸能力训练,受高原环境影响随强度而递增,高原完成成绩以及游程的动作次数也随强度增大而差别加大;无氧阈到O2max强度训练,受高原训练环境的影响相对较小,平均完成成绩以及游程的动作次数高原与平原基本接近;耐乳酸强度训练的影响较大。

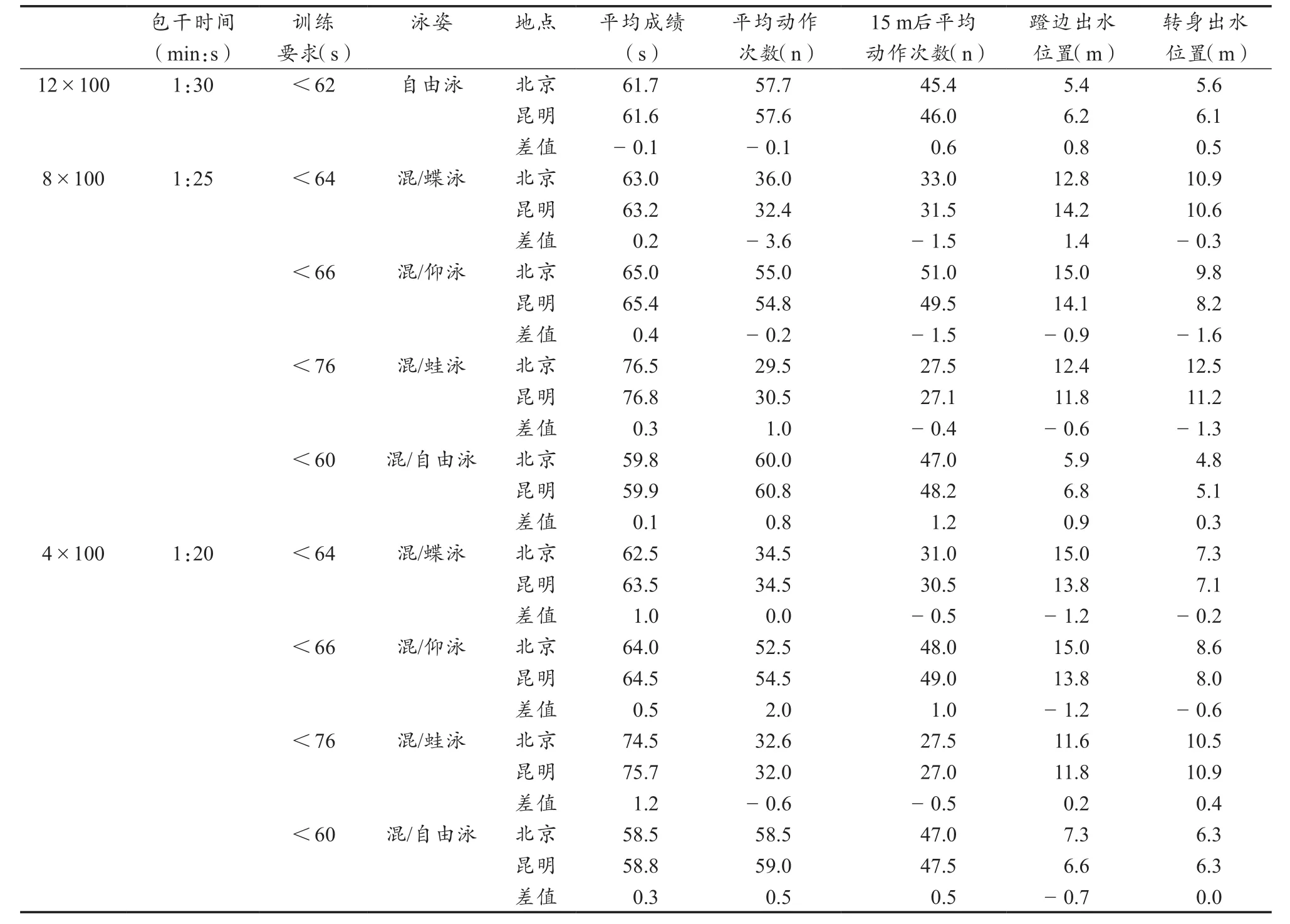

3.1.2 叶诗文2015年度的训练完成情况对比

通过2015年度叶诗文高原与平原训练完成情况的数据统计对比可以看出:

高原环境下200 m段落的有氧能力训练,受高原缺氧的影响相对较小,完成成绩以及游程的动作次数也差别不大;到O2max强度训练,强度增大,受高原环境的影响也相应增大,完成成绩以及游程动作次数的差距也拉大。

高原环境下300 m段落的有氧强度训练,受高原缺氧的影响不大,完成成绩以及游程动作次数的差距也不大。

受高原训练环境的影响,通过观察和问询,叶诗文在高原的技术表现是呼吸较平原困难,打腿的负荷增加,破坏了技术结构;躯干的紧且有弹性保持较平原困难,鞭打技术的效果差,下肢的支撑不足,身体沉,重心低且靠后,手的前伸不易到位;蛙泳腿的节奏往往跟不上技术要求,臀部位置低,增加了完成蛙泳技术训练的难度。

3.1.3 叶诗文高原训练的技术要求

叶诗文的特点是手脚大,躯干和手腕的力量强,水感好,肩和髋的柔韧性相对较差。之前叶诗文的有氧能力好是她的优势。2015年叶诗文的训练能力下降(原因是多方面的),能力下降会造成极大的技术问题。应该特别重视每堂训练课后的积极性恢复,即便是在两个高强度训练手段之间也要安排有积极性的恢复手段,帮助叶诗文积极性恢复。高原训练对于叶诗文提高有氧能力是一种很有效的训练方法。

高原训练中应加强叶诗文的打腿以及打水下腿的技术和能力训练,有了打腿的有力支撑,肩才能伸的出去,才能提高每划划水效果,这也是叶诗文的技术发展方向。根据叶诗文目前的身体能力,可以适当放宽对她的成绩要求,突出技术和划水效果,适当增加有氧训练手段的训练量,提高她保持技术的能力。由于高原训练对蛙泳技术的影响较大,建议将蛙泳技术训练的重点放在平原去完成,这样更有利于建立相对稳定的蛙泳技术结构和用力感受。

3.2 汪顺高原与平原相同训练手段的训练完成情况对比

汪顺是国内一名优秀的男子混合泳运动员,教练员是朱志根。汪顺2014—2015年在昆明共进行了3次高原训练,平原主要是在北京训练,高原和平原训练中使用频率较高是表5所示4种类别的训练手段。

通过对汪顺2014—2015年北京和昆明一些主要训练课技术数据的统计,对比分析汪顺在相同训练手段、相同成绩要求情况下在平原与高原的训练完成情况(n=6,相近的血乳酸范围),了解高原环境对于汪顺混合泳四种泳姿技术的影响情况。

表3 叶诗文2014年度高原与平原训练的数据对比Table 3 YE Shi-wen’s Data Comparison of Altitude and Sea-level Training in 2014

高原环境下100 m段落的无氧阈强度训练,受高原环境的影响相对较小,表现为完成自由泳技术的成绩以及游程的动作次数基本接近;O2max强度训练,对汪顺完成混合泳技术有一定的影响,表现为完成成绩以及游程的动作次数稍有差异,4种泳姿技术的影响没有差异;耐乳酸强度训练,对汪顺完成混合泳技术有影响,表现为完成成绩以及游程的动作次数有差异,相对来说,蛙泳和蝶泳的影响大些,自由泳和仰泳的影响小些。

表4 叶诗文2015年度高原与平原训练的数据对比Table 4 YE Shi-wen’s Data Comparison of Altitude and Sea-level Training in 2015

表5 朱志根组采用的主要训练手段Table 5 Main Training Means of ZHU Zhi-gen’s Group

表6 汪顺在北京和昆明两地50 m段落主要训练课的技术统计数据Table 6 WANG Shun’s Statistics Data of 50m Passage between the Main Training Session in Beijing and Kunming

根据汪顺的训练完成情况以及技术统计数据,可以看出,运动员受高原环境的影响,水下憋气更难,高原对运动员的蹬边出水位置和转身出水位置两个技术指标有较大影响,出水较早。汪顺的特点是出发和转身技术好,水下腿技术出色。对于汪顺可以利用高原训练环境,提高憋气能力,以发挥他“第5种泳姿”水下腿的优势。因此,要求每个转身后尽可能多打水下腿,可以结合高原的短池训练,通过增加转身次数来达到训练目的。

蛙泳技术更多的是强调动作节奏、配合时机以及水下长划臂技术,在进行蛙泳配合游的训练中,特别要求臀部的稳定高位,这对运动员的能力要求是很高的。考虑到高原环境对蛙泳技术的影响,汪顺的蛙泳技术训练可以尽可能地放到平原去,高原可以多增加一些蛙泳的分解练习,以增强其训练中蛙泳正确技术的本体感受。

4 高原对混合泳运动员技术影响的观察结果与分析

游泳运动员在高原低压缺氧环境以及大运动量的双重刺激下,使运动员产生强烈的应激反应,这一方面有利于调动体内的机能潜力,从而提高运动员的有氧能力,另一方面也对游泳运动员完成技术要求增加了难度[3,13]。

混合泳项目对运动员的体能和技术要求很高,高原环境对自由泳的呼吸造成较大影响,同时也对蝶泳腿和蛙泳腿的能力要求更高,在高原环境训练,混合泳运动员不仅要承受环境因素的影响,而且要承受不断更换泳姿带来的不适。因此,训练中的技术要求应该根据混合泳运动员的实际情况,结合个人4种泳姿的技术特点以及能力,扬长避短,逐步推进。

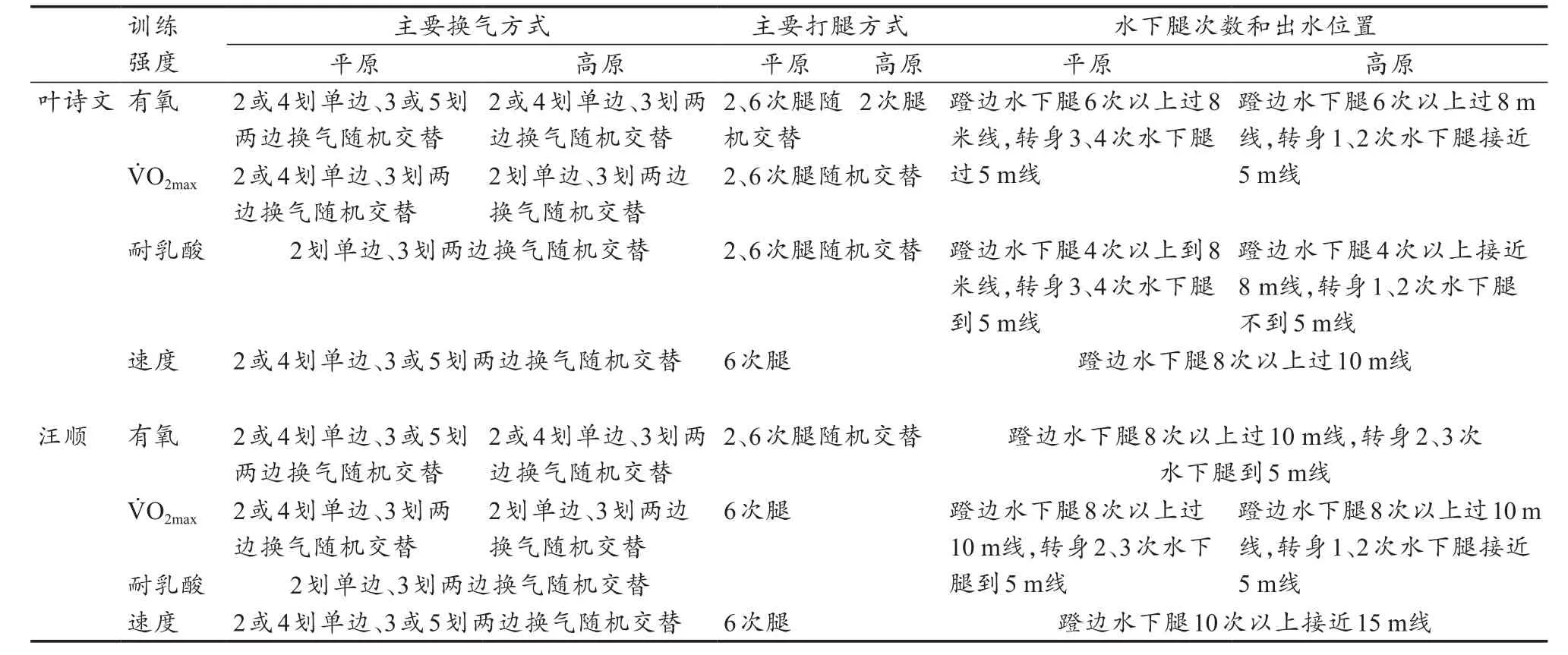

通过我们在平原与高原训练跟踪观察记录的对比发现:自由泳在高原极少采用4划单边或5划两边换气方式,基本采用2划单边或3划两边换气,有氧训练强度运动员大多采用2次和6次打腿随机交替技术,随着强度增加,均采用6次打腿技术;蝶泳在平原大多采用1划或2划换气1次随机交替,而在高原基本采用1划1换气的呼吸方式;蹬边的水下腿次数和出水位置平原与高原相近,但是,转身后高原的水下腿次数减少,出水位置近。

表7 汪顺在北京和昆明两地100 m段落主要训练课的技术统计数据Table 7 WANG Shun’s Statistics Data of 100m Passage between the Main Training Session in Beijing and Kunming

表8 叶诗文和汪顺在昆明和北京两地训练观察记录结果Table 8 YE Shi-wen and WANG Shun’s Training Recorded Results in Kunming and Beijing

询问高原训练的运动员,运动员的本体感受是:上高原,感觉到憋气,游的感觉是划不着水,水感差,动作节奏跟不上。对比平原与高原训练完成后的血乳酸情况看,多次上高原的运动员,高原训练对他们的刺激相对较小。上高原1周之后,呼吸的问题得到缓解,但是随着强度的增大,运动员游起来的肌肉反应较大,水下憋气困难,蛙泳的长划臂技术难以完成。

4.1 混合泳运动员高原训练中的技术表现

通过调查和问询发现,高原对有氧能力较差运动员的技术影响较大,对有氧能力较好运动员的影响相对小些,对肌肉恢复较慢(老运动员)的影响大些,对肌肉恢复较快(年轻运动员)的影响相对小些。高原训练中的技术表现是:

1. 运动员每分钟的呼吸次数增加:由于高原低压缺氧环境,运动员呼吸困难,每分钟的呼吸次数增多,运动员很难持续保持收腹和臀夹“紧”的身体姿态,抬头吸气的现象出现较多,特别是在转身。

2. 运动员每次呼吸的时间延长:高原环境,运动员大口吸气,延迟了抓水发力时机,破坏了动作节奏和划水效果。

3. 运动员经常用腹腔呼吸:用腹腔呼吸,躯干和臀部就松了,它违背了游泳的流线型技术原理。游泳运动员在水中的呼吸技术要求是收腹,用胸腔来呼吸,臀部夹紧,通过积极的直腿打腿,来保持游进过程中躯干的紧和弹性。

4. 运动员的肌肉反应大、肌肉工作效率下降:运动员在高原上要完成低划频、大划幅的技术动作,强调划水效果和动作效率就变得更加困难。

5. 在高原环境下,运动员打腿以及打水下腿变得更加困难。当今世界游泳把水下腿誉为“第五种”泳姿,世界大赛中,常常看见高水平运动员采用。高原训练是提高运动员有氧能力良好的契机,同时也是提高水上和水下打腿能力的有效手段,应该进一步加以重视。

4.2 高原对4种泳姿技术的不同影响

自由泳和仰泳的特点是在水中保持身体相对水平姿态的向前移动,躯干力量的训练主要是以保持相对稳定、具有流线型内敛状态的静力性躯干力量训练为主,以保持身体良好的“平、直、尖、紧、高”基本姿态的运动平衡能力[4];蛙泳和蝶泳的特点是身体在水平所呈现的是波浪起伏状态,借助波浪式姿态向前进行移动,双手双脚须同时发力,对运动员躯干力量的动力性提出了较高要求,躯干力量训练中是以动力性较强的躯干力量训练方式为主。

仰泳是4种泳姿中唯一可以自由呼吸的泳姿,除了发力憋气以及出发转身水下憋气外,仰泳运动员在高原环境中训练的影响相对较小。在高原,仰泳运动员普遍感觉打腿吃力,腰腿的用力感以及手腿的配合要差,易造成身体髋部位置低,感觉下肢的支撑不足,因此身体转动幅度小。主要技术表现是:手伸不出去,动作短,水感差,身体沉,肌肉反应大,划手吃力。

自由泳是通过身体的自然滚动两面换气。高原环境,呼吸较平原困难,技术动作易走形,加之打腿能力下降,身体位置较差,增加了上肢划水的负荷。在高原,自由泳运动员多采用两划一换气的单面换气方式。主要技术表现是:呼吸时有停顿(吸大气),动作节奏受影响,手伸不出去,动作短,水感差,下身沉,腿打不起来。

蝶泳换气本身就增加了迎面阻力。在高原,蝶泳运动员基本采用一划一换气,感觉呼吸困难,吸气时间长,吸气后臀部位置低,重心靠后,下肢沉,腰腿的用力感以及手腿的配合要差,运动员技术动作易走形。主要技术表现是:呼吸时有停顿(吸大气),身体沉,动作短,水感差,腰腿常有用不上力,踩不上点的感觉,肌肉反应大,躯干的紧和弹性差。

蛙泳是游泳4种泳姿技术含量最高的泳姿,蛙泳技术本身对躯干的紧和弹性的要求很高。在高原,蛙泳运动员躯干紧和弹性的要求难以坚持,腰腿的用力感较差,腰腿与手的配合跟不上点,造成身体重心低且靠后,蛙泳的技术结构易被破坏。主要技术表现是:躯干紧不住,臀部位置低,重心掉,回手动作伸出不去,迎面阻力增大,水感差,有蹬不着水和划不到水的感觉,肌肉反应大,出发和转身时水下的长划臂憋气困难,高原环境对蛙泳项目的影响最大。

从4种泳姿的训练完成情况以及技术表现看,高原训练对蛙泳的影响最大,其次是蝶泳,再次是自由泳,仰泳的影响相对小一些。高原训练对于有氧能力的提高有着积极的作用,同时对于力量会产生一定的影响,力量的丢失又直接影响了技术动作。

5 结论与建议

5.1 结论

1. 混合泳运动员在高原训练过程中本体感觉呼吸困难,强度训练课后的肌肉反应大,恢复慢,对技术造成的影响主要表现在:呼吸方式、身体姿态保持、划水效果、打腿以及水下腿的技术上。在混合泳的4种泳姿中,高原训练环境对蛙泳的技术影响最大,其次是蝶泳,再次是自由泳,对仰泳的技术影响相对要小一些。

2. 随着不同段落(50 m、100 m、200 m、300 m、 400 m)训练强度的增大,高原环境对混合泳运动员技术的影响也随之加大,有氧强度和速度训练的影响相对较小,耐乳酸以及最大乳酸强度训练的影响相对较大。

3. 在高原环境,短池训练对混合泳运动员技术的影响较大,由于短池转身次数多,而且距离短,运动员还需要不断转换泳姿,水下腿出水后呼吸还未调匀又要准备下一个转身,运动员常感觉气不够,这一问题教练员应根据训练目的的不同加以考虑。

4. 高原训练对于提高有氧能力有着积极的作用,对于有氧能力以及肌肉恢复能力较差的运动员,其技术的影响较大,可以适当放宽对训练完成成绩的要求,减小高原训练对运动员肌肉负荷,促进肌肉的积极性恢复,以弥补高原训练环境对其技术造成的不利影响。

5.2 建议

1. 高原训练中的技术要求是:应根据运动员自身的条件,去选择合适的水下腿次数,以保证肌肉用力氧的供应;加强高原的打腿技术和能力训练,要求积极有效的直腿打腿,以保证运动员游进过程中躯干的紧和弹性以及良好的流线型姿态。

2. 今后应进一步加强高原技术训练方法和手段的研究,用我们多年摸索和积累的高原训练成功经验,紧密结合运动训练实践,通过游泳运动生物力学与运动训练学、运动生理生化、营养恢复等学科的结合,去研究高原训练环境对运动技术产生的影响,从而达到解决高原训练中技术问题的目的,真正提高游泳高原训练效果。

[1] 程燕,许琦. 游泳运动训练科学化理论及方法的研究[M]. 北京:北京体育大学出版社,2006.

[2] 冯连世. 高原训练及其研究现状[J]. 体育科学,1999,19(5,6).

[3] 雷欣. 高原训练若干问题的探讨[J]. 青海师范大学学报(哲学社会科学版),2013,35(5):135-137.

[4] 林洪,阎超,何枫,等. 游泳运动技术优化与创新的研究[J].体育科学,2006,26(4):40-57.

[5] 林洪. 游泳技术监测系统的研究与应用[J]. 体育科学,2000,20(2):40-42.

[6] 林丽雅,李农战. 高原训练对游泳运动员功能影响的动态变化追踪[J]. 中国临床康复,2002,6(15):2281.

[7] 沈艳梅,楼霞. 不同性别游泳运动员高原训练生理生化的监控研究[J]. 辽宁体育科技,2010,32(3):31-33.

[8] 陶晓黎. 游泳运动员高原训练某些生理生化指标的训练监控研究[J]. 体育科学研究,2005,9(1):80-81,84.

[9] 谢威,李建英,周继和. 游泳比赛现场的技术监测研究及应用[J]. 体育科学,2008,28(3):52-57.

[10] 尤玲华. 备战奥运中国优秀游泳运动员高原训练学特征的研究[J]. 浙江体育科学,2008,30(4):120-123.

[11] 余小燕. 优秀游泳运动员赛前大强度高原训练期间身体机能状态的研究[J]. 青海师范大学学报(自然科学版),2013,(2):76-81.

[12] 赵统. 中国高水平游泳运动员赛前高原训练负荷特征解析[J].科教导刊(电子版),2014,(12).

[13] 赵少平,薛文敏. 高原训练对游泳运动员的影响[J]. 武汉体育学院学报,2011,45(4):78-82.

[14] 周晓东,程燕,林洪. 游泳比赛技术监测系统的研究[J]. 中国体育科技,2008,44(4):84-86.

Case Studies of Altitude Environmental Impacts on Technique Training of Chinese Elite Medley Swimmers YE Shi-wen and WANG Shun

LIN Hong1,CHENG Yan1,JIANG Chuan2,HAN Zhao-qi2,LI Zheng-yan1,YOU Ling-hua2,LIN Wei-wei2,YING Chun-yi2,XU Guo-yi2,ZHU Zhi-gen2,LI Xue-gang2,ZHENG Kun-liang2,YANG Fan2,SHEN Ying1,REN Fei1

By combining video analysis with a long-term systematical observation on YE Shiwen and WANG Shun’s training and inquiries,the study compared the technical indicators of two swimmers in altitude and sea-level training under the technical requirements for Medley,aiming to explore the aspects and intensity of altitude impacts on YE Shi-wen and WANG Shun and fi nd out e ff ective ways to solve those speci fi c problems appearing in altitude environment,so as to improve training effect. The result shows that most affected stroke is breaststroke,then butterfly,freestyle and backstroke in that order. With the increasing of training strength during di ff erent paragraph,the impacts on swimmers’ technology under altitude environment are also increasing. The in fl uence on aerobic strength and speed training is relatively smaller,however larger on resistance lactic acid and maximum lactic acid strength training. The research indicates that the impact on those swimmers having poor aerobic capacity and muscle recovery capacity is much greater. The short course training for medley on altitude is more challenging. One of the principals for altitude training is to establish speci fi c technical requirements for swimmers according to their own conditions.

altitude training;swimming;technology;medley

G861.15

A

1002-9826(2017)06-0133-09

10. 16470/j. csst. 201706017

2016-11-23;

2017-08-17

国家体育总局体育科学研究所基本科研业务费资助项目(基本16-13)。

林洪,男,研究员,硕士,主要研究方向为运动生物力学,Tel:(010)87182518,E-mail:linhong@ciss.cn。

1. 国家体育总局体育科学研究所,北京 100061;2. 浙江体育职业技术学院,浙江 杭州 311231 1. China Institute of Sport Science,Beijing 100061,China;2. Zhejiang College of Sports,Hangzhou 311231,China.