接力式城市化:一种选择路径

朱战辉

接力式城市化:一种选择路径

朱战辉

“接力式城市化”是农民家庭城市化的普遍路径选择。现阶段,应从农村和农民家庭的视角研究农民家庭“接力式城市化”的基本模式。城市化是农民家庭的城市化,而非个体的城市化;“半城市化”是农民家庭城市化的一个必经阶段。“接力式城市化”在当下我国农村有自身的经济、社会文化和制度基础。作为农民家庭城市化过程的“半城市化”具有积极意义,一些激进的制度变革不利于“人的城市化”的实现。

接力式城市化 新型城镇化 城乡二元结构

作者单位华中科技大学中国乡村治理研究中心 湖北武汉 430074

我国城市化的核心是人的城市化。人的城市化主要是实现进城农民的完全城市化,但是在当下我国经济发展水平和社会福利水平都有限的情况下,很难支撑起农民全家一次性到位的进城模式。从农民进城到最终实现完全城市化,要经历一个过程,即要通过家庭分工合力的接力形式,实现家庭进城及安居的城市化目标。

一、相关文献综述

学界对城市化的研究成果十分丰富,但多数研究都是立足在城市视角,把城市化看作农民个体或者群体的城市化。研究的焦点也集中在进城农民的城市融入问题,把“半城市化”作为农民进城之后的边缘生存状态,认为“目前中国农村流动人口的‘半城市化’问题不仅体现在社会生活、行动和认同层面,而且更明显地体现在体制层面,是后者的不整合导致前者的不整合”[1],并把这种半城市化的成因归结为城乡二元分割的户籍制度、城市倾向的公共政策、人力资本不足、社会资本缺乏和其他社会文化因素等方面。[2]由于受到生活、就业、交往等多个方面的社会排斥,大多数农村流动劳动力未能实现稳定定居,处于“半城市化”阶段[3],回不去农村也融不进城市的“半城市化”状态急需改变[4]。但是这种城市视角的研究并没有形成一条清晰的路径来实现农民工由“半城市化”向“完全城市化”的转型。[5]既有研究多从城市的视角进行农民城市化的相关研究,而缺乏对农村和农民家庭的重视。

华中村治研究学者在大量农村经验调研及理论研究的基础上提出 “城市化的中国道路”,发现城市化研究的“农村”视角,指出农村为农民工城市化提供资源支持与保护,农村是城市化的蓄水池和稳定器。[6][7]在长期的农村调研中,发现农民家庭的城市化是与其本身的生计模式相关联的,是以农民家庭内部代际责任和代际分工为基础的。具体来说,农村青年人群体的进城,并最终完成城市化,是农民家庭整体的行为,农村家庭代际责任的向下传递及代际之间的分工,使得家庭资源向进城的年轻一代转移,举全家之力,支撑起子女的进城之路,并最终支持他们完成城市化。农民家庭城市化有代际间的明确责任与分工,呈现出代际接力的基本模式,并且这种广泛实践着的“接力式城市化”是“人的城市化”的基本路径,把城市化的过程看成农民家庭的自主选择,充分尊重了农民的主体性。[8]

这里认为,视角并不能真正揭示农民家庭城市化的路径选择。城市化是一个过程,在农村普遍存在的“接力式城市化”是农民家庭城市化的基本模式,“半城市化”是农民家庭城市化所经历的一个阶段,是与我国现实国情和农民家庭实际相适应的。“接力式进城”的农民家庭城市化模式是对具体实践经验的总结,便于探寻农民城市化路径的微观机制,这就在城市化研究中发现了“农村”,进一步拓展了城市化问题的研究。

二、“接力式城市化”模式的特征

江汉平原农民的城市化实践是以家庭经济和代际分工为基础的,是在家庭资源的代际支持下逐步实现城市化的过程,不同于个体的城市化,这种城市化的实践方式是农民家庭的城市化。江汉平原是传统的农业型地区,农业在农民家庭经济中还占有比较重要的地位。户均十亩以上的土地,能够满足大多数农民基本的生活保障,因此农民外出务工都比较晚,中老年群体外出务工的并不多,务工的主力军是“80后”、“90后”的年轻一代。年轻人进城务工,父母在家务农,形成了以代际分工为基础的“半工半耕”基本家计模式。由于青年一代长期在外务工,对进城有比其父辈更为强烈的需求,在调研中我们也发现村庄中大规模兴起的进城买房也是以这部分青年人为主。

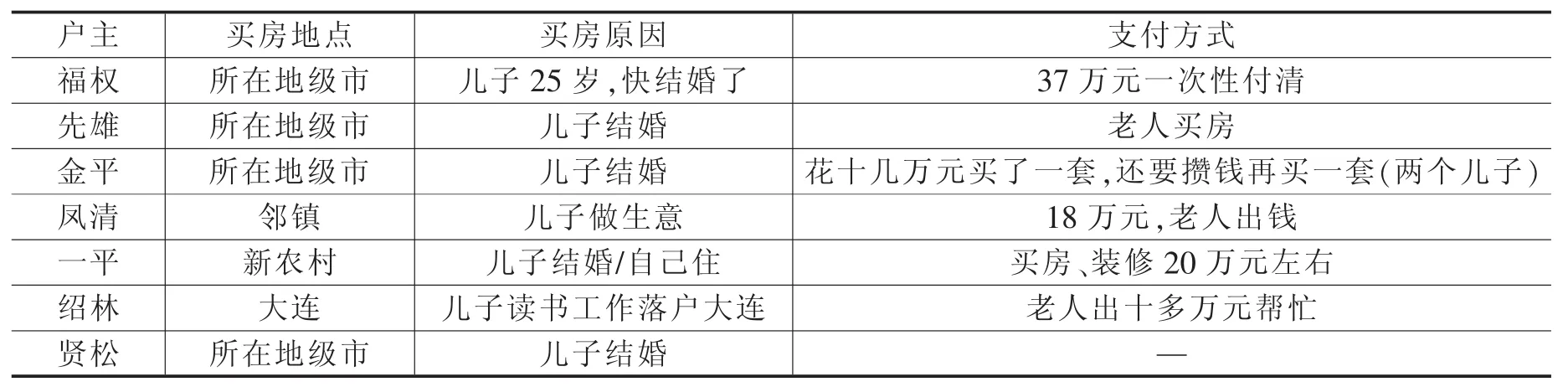

Z村务工潮兴起于2005年之后,大规模进城买房也是在务工兴起之后随着家庭经济条件改善逐步兴起的。全村501户,2017人。2010~2015年,进城长期居住的有76户,其中66户在城市购建了住房(见表1,下页)。这些进城者以务工经商为主,为了能有稳固的立足点,在城市买房成为他们共同的选择。这种建立在以代际分工为基础的“半工半耕”家庭经济模式基础上实现城市化的方式称作“接力式城市化”[9],农民家庭接力式城市化的方式主要有以下特点。

(一)青年子代的城市化

“80后”、“90后”正处在人生的转折点,他们有着不同于父辈、祖辈的新特点,接受较高程度的教育,进城务工,这些人生经历及生活面向,使他们与城市的联系越来越紧密,对于城市的依赖性也越来越强[10],远离农村,进入城市,成为这部分年轻人普遍的选择倾向。婚姻成为他们进城的关键契机,以结婚成家为节点,年轻人进城买房,迈出进城的第一步。农民家庭城市化,主要是年轻的“80后”、“90后”的城市化,是家庭中子代的城市化。

子女婚姻是农民家庭的大事,是父母重要的人生任务,加上家里大多只有一个孩子,对子女的婚姻进行投入,做父母的一般不会吝啬。“自己挣钱就是为了孩子,都是孩子的”,因此婚姻是向子代转移资源的重要形式。进城买房已经取代村庄建房成为江汉平原农民为了子女婚事的普遍选择。结婚需要住房是农民家庭面临的现实约束,“儿子结婚提要求在城里买房,不然女方不同意”,而且大多要到城市去买房。进城买房除了儿女结婚的需要,父母及子女们还有自己的打算,他们对未来城市生活有着较高的预期,正如农户所说,“在农村种田没出息,把儿女养大了,回到农村没面子”,“子女还要在城里工作,买个房子也方便些,都是要住的”,“一辈子的心血全为了让孩子进城”。子女结婚是进城买房的重要推动力,更大的动力还在于子女及家庭对进城有预期,进城买房在农民家庭中有着多重目标。

表1 江汉平原Z村农户进城买房统计

(二)以中小城市为起点的城市化

农民家庭进城买房是迈出城市化的第一步,以种田为家庭主要收入来源的农户,很难支撑起在大城市购房的目标,因此在中小城镇买房既可以满足子代进城的需要,又是一般农户可以支撑起的,是比较现实的选择。农民进城买房之后,并没有也不能完全切断与村庄的联系,一般都是子代进城生活,而他们的父母继续留在村庄,为了不使两代家庭隔得太远,以方便相互照应,农民买房一般会选择离家较近的中小城市。离家较近的中小城市算是村庄熟人社会的延展,在这样的城市买房,原有的社会关系还能得到较好的保持,甚至原来一个村的进城买房,会选择在同一个小区或者临近小区购房,如表2(下页)中在地级市买房的农户基本都是在同一个小区。基于经济、社会等方面的原因,农民工对大城市的融入困难重重,越来越多的农民工开始返乡,就近就地城市化成为新的趋势。[11]随着我国中西部工业化进程的加快和沿海地区传统产业向内地的转移,内地中小城市的就业机会也会增加[12],中小城市一般是农民家庭进城的第一站,在这样的城市买房是他们家庭城市化的起点。

(三)家庭的空间分离

在“半工半耕”家计模式基础上展开的农民家庭接力式城市化,是务工和务农的 “半工半耕”模式的延续,只不过更进一步走入了城市生活。有些家庭在城市买房,有了进城的据点。这就决定了“接力式城市化”的家庭居住空间是分离的,一般是年轻子女在城市居住生活,老年人继续留在村庄。虽然居住空间是分离的,但是农村和城市的联系依然紧密,尤其是大部分农民家庭都是在临近的中小城市购房,空间距离也就没那么大了,进城或者回村“也就一两个小时的工夫”。进城农户一般都还没有稳定的城市就业,全家进城生活开支很大,是不大现实的。这样年轻子女在城市打拼,难以在城市就业的老年父母在农村继续务农,就可以在城市家庭和农村家庭之间形成有效的互补,因此这种新“半工半耕”或者“半城半乡”的家庭居住和分工模式就是农民家庭最为理性的选择,是符合家庭利益最大化需求的。这种空间分离并不必然是城市和农村的断裂,还未完全实现城市化的子女家庭是需要农村支持的,这样的城乡关系还是一个统一的整体,看似年轻的小家庭独自在城市打拼,其背后则是整个农民家庭在共同努力。青年人在城市努力工作,为过上稳定而体面的城市生活继续奋斗,农村的父母继续维系着家庭在村庄中的生产生活,村庄中的社会关系并没有因为子女的进城而中断,这样在城市打拼的青年就没有后顾之忧,实在过不下去了还是回得去农村的。这样一种空间分离的家庭结构,是农民家庭应对城市化的一种保护性结构,是发展型家庭结构,可以减少城市化的成本和风险。这样农民家庭城市化就有了更多也更为自主的选择,整个家庭的再生产和城市化进程就是有序的。

表2 Z村3组买房情况

(四)农村支持城市

接力式城市化是农民家庭的整体行为,有着代际间的明确责任与分工,呈现出一种代际接力模式。这种城市化的模式不是进城年轻人或者家庭的个体事情,他们在农村的父母能够对他们进行有力的支持。这种新 “农村支持城市”既有直接物质资源的输入,也有不那么显性却十分重要的间接支持,这就形成了家庭资源向城市的汇聚,使农民家庭的城市化得以更好地实现。

一是农村父母对进城子女直接的资金支持。江汉平原农村有较强的单向向下的代际责任,家庭资源的向下流动是明显的,父母是子女进城的重要支持力量,大多数父母提供了子女进城买房的直接经济支持。种田收益的增加及家庭收入的多样化,使农民家庭经济状况有了较大改善,也使得农户对子女进城投入能力有所增强。农民子女婚姻中的进城买房趋势也是与家庭经济状况改善相适应的,“现在一般的农村家庭,都能在城里给孩子买得起房子”,农民家庭的城市化是以父母对子女直接经济支持为保障的。

二是被忽视的农村对城市的间接支持。在调研中经常有农民说,“给孩子买房成家了,还要再为他们服务十年,之后自己再挣钱养老”。这里的“再为进城的子女服务十年”就是一种间接支持,这种支持不是直接的经济上的货币支持,虽然易被忽视,但是对进城的子女来说十分重要。首先是生活上的支持,主要是隔三差五农村父母会扛着自己地里产出的米、面、油、菜等给城市生活的子女送去,这样就可以减少一大笔城市生活的开支。其次是农村父母为进城子女照料孩子,隔代照料可以极大地释放城市家庭的劳动力,以挣取更多的城市生活的资本。农村老人的自养也是对进城子女极大的支持,父母还有劳动能力时会在城市帮子女带孩子甚至在城市务工支持子女,当劳动能力减弱,便回到村庄种两亩田,自己养活自己,减轻子女负担。农村对城市的支持还在于农民进城失败后还能够回得去农村,这主要得益于农村父母对村庄资源的有效维持,有些家庭的生活重心已经或者慢慢转向城市,但是他们依然不会彻底隔断与农村的联系,房屋和承包地等还要牢牢掌握在手里,以备将来的不时之需,这恰恰是更为隐性的农村支持城市的方式。在既有的研究中很容易忽视这种农村对城市的间接支持,但是这种间接支持对城市化进程中的农民家庭顺利完成再生产是极为重要的,理应得到更多关注。

三、“接力式城市化”的基础

现阶段广泛实践着的“接力式城市化”是有其经济、社会文化和制度基础的,是符合我国现实国情和农民城市化实践的有效路径选择。具体来说,“半工半耕”的家庭经济模式提供了农民城市化的经济基础,“半工半耕”不单是农民的家庭经济模式,同时也是农民的家庭再生产模式,这种“半工半耕”模式下的“发展型家庭结构”及代际支持成为农民家庭接力式城市化的社会文化基础,而传统的城乡二元结构已经成为对农民的一种保护性结构,是 “接力式城市化”的制度基础。

(一)“半工半耕”:“接力式城市化”的经济基础

在广大的中西部农村,形成了年轻子女进城务工经商、年老的父母在村务农的“以代际分工为基础的半工半耕”的家庭经济模式[13],“半工半耕”模式不仅是基本的家庭经济模式,也是农民家庭再生产模式。这样的家庭结构和代际分工模式可以很好地实现家庭资源的汇聚,是符合家庭利益最大化安排的。年轻的子女外出务工经商,获取在城市生活的资本,他们的父母务农或者从事一些兼业,农村的父母并不是进城子女的负担,他们能够在农村自给自足,甚至还会把结余下来的钱物用来支持城里生活的子女,既有直接的经济支持,又有节省城市开支的间接支持。在城市和农村的两代人都有一个共同的目标,那就是顺利完成家庭再生产任务,这就比较容易实现家庭合力,使得家庭资源向城市的子代汇聚,支持子代顺利进城,最终实现子代的城市化和整个家庭的再生产。这也就是像我们在江汉平原农村调研中经常看到的那样,作为子女进入婚姻的重要条件,父母是要为他们在城里买一套房子的。只有这样才能顺利完成子女的婚姻大事,才能迈向家庭再生产的下一步,以此为基础,年轻子女迈出走进城市的第一步。

(二)代际支持:“接力式城市化”的社会文化基础

我国农村传统意义上的代际责任是均衡的,是一种“付出反馈模式”,但是在现代性因素快速进入村庄社会,农村家庭的传统代际关系也在发生剧烈变迁,原来均衡性的反馈模式逐步向西方意义上的接力模式转变,而在江汉平原这样的“原子化地区”尤为明显。江汉平原农民家庭的代际责任具有明显的单向性特征,即上一代对下一代负有绝对的责任义务,而下一代对上一代的反馈是有限的。子女对年老父母的现实反馈是不构成太大压力的,年老的父母对子女的赡养预期也是较弱的,老年人养老的最理想状态就是自己还有能力种两亩口粮田,生活不用向子女开口。父代对子代负有较大的责任,而对子代的反馈并没有太大预期,而且这种责任和义务关系是两代人之间的直接对接。在父—子的链条里,代际责任是明确向下的。单向度的代际责任不同于传统的付出反馈模式,呈现出接力特征。下一代不具有对上一代的供养压力,在发展型家庭目标的压力下,可以集中资源支持下一代,这样的代际替换,最终完成家庭再生产的接力任务。农民家庭的城市化及其过程中的资源输送模式,正是在这种单向性代际关系基础上展开的接力进城模式。代际压力向上转移,代际资源向下流动,让子女进城也是父母的责任,年轻人进城的压力也就没那么大了。

(三)保护性城乡二元结构:“接力式城市化”的制度基础

既有的关于农民城市化的研究成果中,大多数研究都认为现在的城乡二元户籍制度和农村土地制度等,是限制农民顺利实现城市化的最大障碍,因此呼吁破除现在城乡二元的制度体系。而贺雪峰等人的研究则针锋相对地指出过去剥削性的城乡二元结构现在则变成了保护性的城乡二元结构,变成保护进城失败农民仍然可以返回农村权利的结构,包括保护弱势农民权益及限制城市人口占有农村资源的土地制度和户籍制度在内的小农村社体制,形成了农民城市化的制度基础。[14]随着城乡一体化及农民城市化步伐的不断推进,原有的剥削性的城乡二元结构已经成为过去,农民已经能够实现“自由进城”的愿望。但是在应对城市化的风险中,现在能否“顺利返乡”就显得更为重要,而现行的户籍制度及土地制度保证了农民返乡的资源不至于被侵占,成为他们进城失败后顺利返乡的保护性制度。我国的经济发展阶段还不足以保障所有进城农民能够安居乐业,农民家庭也很难一次性进城,因此农民进城是存在风险的。而村庄中还有自己的房屋、宅基地和承包地,年纪大或者进城失败的农民则可以顺利返回熟人社会的村庄,把进城的愿望重新寄托在下一代身上。这种制度设置恰恰保障了进城失败农民的返乡权,也是城市化进程中保证我国社会稳定的基础性制度设置,在当前的现实国情下应当平稳过渡。

四、作为过程的城市化:“半城市化”问题的反思

“半城市化”是王春光在借鉴国外研究成果基础上,结合近年来我国农民工的现实状况而提出的一个概念。他指出:“‘半城市化’是相对于‘城市化’而言的,‘半城市化’并没有在三个层面(系统层面、社会层面、心理层面)上实现完全的‘嵌入’:农村流动人口虽然进入城市,也找到了工作,但是没有融入城市的社会、制度和文化系统,在城市的生活、行动得不到有效支持,在心理上产生一种疏远乃至不认同的感受。”[15]此后,农民工“半城市化”问题又得到进一步的研究和扩展,但是有关“半城市化”的研究主要是在城市的视角下对进城农民个体或者群体的研究,偏重于对他们在城市社会、文化、心理等层面融入问题的分析,认为“半城市化”是进城农民的一种边缘人的生存状态,是受到宏观体制性因素限制的结果。这种城市视角的研究只是把“半城市化”作为进城农民的一种生存状态看待,并没有把其看作农民家庭城市化的一个必要阶段,是一个过程性的概念。在现有的经济社会背景下,农民家庭很难一次性完成城市化过程,而是要分阶段逐步完成城市化的目标,把农村和农民家庭引入分析视角的 “接力式城市化”模式,认为农民家庭城市化是要分阶段逐步完成的,即要经历城市化起步阶段、半城市化阶段和完全城市化阶段。[16]从这个角度来看,“接力式城市化”是与我国现有国情和农民家庭实际相匹配的一种城市化的路径选择,是“人的城市化”的有效实践模式,而“半城市化”是其正在经历并将继续面对的十分关键的阶段。

城市化的起步阶段是与农民进城务工相伴随的,相关研究有较多关注。完全城市化作为城市化的最终目标是今后努力的方向,其基本原则是实现“人的城市化”,让广大进城农民实现安居城市,最终实现城市化的目标。而“半城市化”作为城市化的一个重要而关键的阶段成为当下关注的焦点,也是伴随城市化过程而存在并将长期存在的,需要给予更多的关注和研究,探索出一条真正实现“人的城市化”的有效而清晰的路径。

首先,“半城市化”是实现农民家庭城市化的重要阶段。这里所讲的“半城市化”不同于既有研究中作为农民工融入城市过程中的一种边缘生存状态的“半城市化”,而是作为农民家庭城市化的必经阶段,是一种中性意义上的过程性概念。作为接力式城市化的中间一环,“半城市化”是与农民家庭实际状况相契合的,符合农民家庭的理性选择和利益最大化。在调研中我们经常会看到往返于城乡之间的农民,对他们来说这并不是疲于奔命,而是自由往返,进城或者返乡是他们家庭的自主选择。在这一阶段中,农民家庭虽然进城买房,但是并没有获得稳定的城市就业,没有完全融入城市生活,进城家庭往往还需要农村的支持,在农民家庭城市化中普遍呈现的新“农村支持城市”及延续性的“半工半耕”家庭模式正是这一过程的有力表现形式。在当前城市化快速推进的阶段,我国的经济社会状况还不足以提供所有进城农民在城市安居的保障,而农民家庭就业及收入状况也很难一次性完成体面安居城市的目标,这种“半城市化”是农民家庭城市化的必经阶段,并且这一过程还将持续一段比较长的时间。

其次,“半城市化”是一种可进可退的城市化过程。在广泛实践着的“接力式进城”中,“半城市化”充分体现了农民家庭的自主性,是“自由进城、顺利返乡”的可进可退的城市化过程。上文论及的农民家庭接力式城市化的三重基础正是这种保护性结构的根基,这是与我国当前的现实国情和农村及农民家庭实际相契合的,是被农民家庭实践证明比较有效的城市化路径。在江汉平原及其他地区农村调研中发现,农民家庭中年轻子女的进城意愿明显强于他们的父母,一般都是年轻人进城而他们的老年父母继续在村庄中生活劳作,呈现出一种延伸性的“半工半耕”家庭经济模式。这里的农民家庭城市化分工的农村部分是十分重要的,农村生活的父母竭力维持着村庄熟人社会的关系网络,保持着家庭在村庄社会的存在,虽然他们的子女进城了,但是并不算是村庄的“外人”,他们有可以随时回到村庄的基础,城市和村庄是有机的统一体。加上我国现在的户籍制度和农村土地制度,保障了农村居民的村庄成员权,他们虽然暂时进城了,但还是村庄的一员,在实践中很多农户虽然进城了,但并未放弃村庄的房屋以及承包地,而是把它们交给亲戚或者邻居代为照看,以便将来进城失败还能够回到村庄。被农民家庭广泛实践着的“接力式城市化”是一种保护性的结构,能够保障城市化过程中的农民“自由进城、顺利返乡”,是农民家庭城市化的有效路径,并支持着他们最终完成城市化目标。

最后,“接力式城市化”是“半城市化”向完全城市化转换的路径选择。“半城市化”是城市化进程中的一个重要阶段,但是以 “人的城市化”为原则的完全城市化才是我国城市化的最终目标,因此现阶段面临着从“半城市化”到完全城市化转换的重要而艰巨的任务。但是现阶段并没有一条明晰的从“半城市化”向完全城市化转换的路径,而被广泛实践着的“接力式城市化”可以看作现阶段从“半城市化”转换为完全城市化的有效路径选择。“接力式城市化”是充分体现农民自主性的 “可进可退”的城市化过程,是农民家庭城市化的保护性结构,面对城市化进程的快速推进,这种“接力式城市化”路径可以有效应对城市化的风险。农民进城并最终完成城市化需要一个比较长期的过程,这期间农民家庭可能面对城市化过程中的各种风险,而农民自主选择的“接力式城市化”模式,可以相对有效地应对各种不确定性,既能够保证农民的进城自由,又能够提供顺利返乡的基础,是我国城市化过程中从“半城市化”转变为完全城市化的有效路径。

五、结论与建议

既有的农民城市化研究主要从城市的视角出发,研究重点集中在进城农民的城市融入问题,而对农民城市化过程本身及其展开的内在机制研究不足。本文从农村和农民家庭的视角,探讨了农民家庭城市化的基本路径,即“接力式城市化”是农民家庭城市化的基本路径选择,这种城市化的路径在农民家庭城市化过程中被广泛实践着。“接力式城市化”是与农民基本的家庭结构相连接的,是根据家庭经济模式逐步展开的渐进性城市化。现阶段广泛存在的“半城市化”现象只是农民家庭城市化的基本阶段之一,是农民家庭迈向完全城市化的必经阶段,对农民家庭城市化具有保护性和积极意义。“接力式城市化”是在“半工半耕”家庭经济模式、单向性代际关系和现行小农村社制度基础上展开的,是农民家庭城市化的有效路径。

“半城市化”是我国现阶段城市化进程中面临并将继续持续的城市化过程,怎样有效地应对“半城市化”到完全城市化转换的各种挑战,并最终实现“人的城市化”,现阶段还没有形成一条明晰的道路。而广泛实践着的“接力式城市化”是农民家庭城市化的主动选择,并且经受了实践的检验,因此可以把这种接力式城市化的经验模式作为我国城市化的路径选择之一。这种源于经验实践的城市化模式,充分体现了农民的自主性,应当尊重农民的城市化路径选择,避免激进式改革。在我国实现“人的城市化”的进程中,政府不应缺位但也不能越位,要走有中国特色的城市化道路。

“半城市化”是农民家庭城市化的必经阶段,具有积极的意义,我国城市化过程中要继续发挥农村“稳定器”与“蓄水池”的作用,当下的城乡二元体制已经变为保护型城乡二元体制,我国当前的经济发展阶段及农村实际,决定了城市难以为人数众多的农民工在城市生活提供稳定而体面的就业机会和社会保障,半城市化阶段将继续延续。当下保护型城乡二元体制,逐步取消了对农民进城的限制,既尊重了农民城市化的自主性,又保护了农民的返乡权,是我国农民家庭从“半城市化”向完全城市化转化的制度优势,应当渐进式地推进改革。

此外,应加强对中小城镇承接农民城市化任务的政策支持,充分利用好中西部地区工业化及产业结构调整、东部地区产业向中西部转移的契机,为中小城镇进城农民提供稳定的就业机会,同时完善社会保障制度,保障进城农民能够体面进城、体面生活,真正实现“人的城市化”。

[1][15]王春光:《农村流动人口的“半城市化”问题研究》,《社会学研究》2006年第5期,第107~122页

[2]吴华安 杨云彦:《中国农民工“半城市化”的成因、特征与趋势:一个综述》,《西北人口》2011年第 4期,第 105~110页

[3]白南生 李靖:《城市化与中国农村劳动力流动问题研究》,《中国人口科学》2008年第4期,第2~10 页

[4]杨昕:《新生代农民工的“半城市化”问题研究》,《当代青年研究》2008 年第 9 期,第 6~10 页

[5]周建国:《从“半城市化”到城市化:农民工城市化路径选择》,《江西社会科学》2009年第11期,第 181~186 页

[6]贺雪峰:《城市化的中国道路》,东方出版社,2014年

[7]王海娟:《发现“农村”:城市化研究的新拓展——〈城市化的中国道路〉述评》,《云南行政学院学报》2015年第4期,第22~27页

[8][9][16]王海娟:《人的城市化:内涵界定、路径选择与制度基础——基于农民城市化过程的分析框架》,《人口与经济》2015年第4期,第19~27页

[10]吴漾:《论新生代农民工的特点》,《东岳论丛》2009年第 8期,第 57~59页

[11]蒋占峰 张晓勇:《论新生代农民工就近就地城市化——以中原经济区为研究范本》,《长白学刊》2012年第 3期,第 126~129页

[12]李卫东:《新生代农民工市民化与中小城市、小城镇发展》,《思想政治工作研究》2010年第3期,第 20~22 页

[13]贺雪峰 董磊明:《农民外出务工逻辑与中国城市化道路》,《中国农村观察》2009年第2期,第 12~18页

[14]贺雪峰:《论中国城市化与现代化道路》,《中国农村观察》2014第1期,第2~12页

Relay-type Urbanization:An Alternative Path

Zhu Zhanhui

Relay-type urbanization is the general choice on path of the peasant families’ urbanization.At the present stage,we could study the basic pattern of the relay-style urbanization of the peasant family from the perspective of the rural areas and peasant families.Urbanization is the peasant families’urbanization and is not the individual urbanization.The semi-urbanization is a necessary stage of the peasant families’urbanization.Relaystyle urbanization has its own economic,social,cultural and institutional foundation in the rural areas at the moment.Semi-urbanization,as a process in the peasant families’urbanization,has positive significance.But some radical institutional changes are not conducive to the realization of human beings’urbanization.

relay-type urbanization,new urbanization,urban-rural dualistic structure