精准扶贫与社会救助制度“协同”观察

白小平 代枚训 王娅荣

精准扶贫与社会救助制度“协同”观察

白小平 代枚训 王娅荣

解决贫困问题关乎全面建成小康社会目标的实现,精准扶贫工作可与社会救助协同发展。一方面,推进精准扶贫计划,完善社会救助立法,将相关精准扶贫项目增列为社会救助项目,适时扩展社会救助的内容,提高救助水平,促使社会救助从生存型向发展型转变。另一方面,借助社会救助制度的普遍实施,增强精准扶贫对相关风险的应对,坚持以“济”为主、以“扶”为辅的综合治理思路,注意区分各项目的主次关系,着力解决项目碎块化与不适宜、“运动式”与可持续性差、“多头”管理与监管难等问题,使其规范化、普遍化、科学化、系统化。

精准扶贫 社会救助 “三农”问题

作者单位兰州理工大学法学院 甘肃兰州 730050

贫困问题是世界各国普遍面临的社会问题。我国自20世纪80年代开始有组织、有计划、规模性的农村扶贫开发活动,并逐渐形成以扶贫开发社会政策和建设社会保障制度为主线的反贫困计划。2015年《中共中央、国务院关于打赢扶贫攻坚战的决定》与2016年《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》均对未来的扶贫攻坚作了具体部署,集中贯彻实施中央关于精准扶贫的思想和要求。[1]当前,全国范围内开展的精准扶贫工作已成为一项新的减贫措施,在实践中取得了显著效果。鉴于精准扶贫所产生的广泛社会影响,课题组成员于2016年春节期间对甘肃省三地市展开精准扶贫调查研究活动①文中所列数据如未作特殊说明,均为本次调研统计数据。,从学理视角对精准扶贫工作进行梳理,并提出相关建议。

一、精准扶贫调查的描述与问题分析

课题组选取张掖、武威、酒泉三地市作为调查地点,围绕贫困原因、政策分析、实施效果、可持续扶贫建议四个方面展开调查,以户为单位共发放调查问卷360份,有效问卷328份,进行了入户访谈,查阅了政府部门的相关文献资料,确保了相关数据和结论的可靠性。受访者中干部占7%,群众占93%,大多为户主;从受访者年龄结构来看,40岁以下的占36%,40~60岁的占57%,60岁以上的占7%;受访者家庭月平均收入水平在1000元以下的占 34%(绝对贫困),1000~2000元的占 56%(相对贫困),3000元以上的占10%,受访家庭以4~5口人居多,在调查对象中占80%左右。根据村干部及村民的反映,自精准扶贫项目实施以来,村民的收入普遍有了大幅度的提高,并对脱贫致富抱有信心。从调查结果可以得出如下观点:

第一,在贫困的原因上三地市存在着共性与特殊性。共性表现为“抚养子女和赡养老人负担重”、“劳动力缺乏”、“婚丧嫁娶”、“患病”是村民致贫的直接原因,说明当前城镇化推进过程中,社会供给结构尚不合理、社会服务与基础设施薄弱以及超前消费影响较大;特殊性表现为“风险型”贫困原因有增无减,如个体知识水平差异、经济情况变化导致的竞争失败,劳动技能跟不上时代要求,老龄化等风险因素加大,而针对这一类的贫困原因,在现有的反贫困应对措施上不太精准。

第二,对精准扶贫政策的了解与满意度方面并不理想。数据显示,中老年群体比青年群体、男性比女性更为了解精准扶贫政策,但对具体政策的了解度只占17%左右、满意比例为14%,这说明传统的农村家长结构依然存在,青年村民对精准扶贫依赖小、以工为主,精准扶贫“自上而下”的实施中社会参与度欠佳,当然也存在村民的社会公共意识不高,存有“各扫门前雪”的消极观望现象。

第三,从现有精准扶贫具体实施效果来看,扶持项目中种植业、养殖业、林果业、旅游业项目普遍受到村民的欢迎,而中药材、光伏产业等项目遇冷,说明农民抗风险能力低、求稳为主,或客观上欠缺对新技术的掌握,知识更新能力有限;数据还显示出富余劳动力培训转移、资金支持、农村基础教育、医疗、农村基础设施建设刚性需求均较大,尤其以富余劳动力培训转移需求最为突出,占比22.5%,说明受城镇化、工业化的影响,传统农耕观念已发生彻底变化,村民渴望有“一技之长”,社会流动性持续增强。

第四,在可持续扶贫的建议中,意见大多集中在劳动技能培训、提高医疗保险待遇及救助标准、扩大精准扶贫识别范围、提高扶持力度等方面,这说明村民希望精准扶贫能继续提升内涵,从脱贫保基本的生存型向可致富、风险有兜底的发展型转型,并普遍惠及村民。

课题组将精准扶贫实践中存在的问题主要归纳为以下几点:第一,精准扶贫识别范围较窄,存在着贫困标准过于刚性、灵活性不足的情况。参与识别的贫困人口相较于普遍的低收入农户是有限的,如调查的某村有三百多户,能享受精准扶贫政策帮扶的只有18户,获得帮扶的贫困户享受了政府多项优惠政策,一方面滋长了他们的依赖心理,另一方面使其他处在贫困边缘的农户心理失衡,引发了新的社会矛盾,导致民众对此项工作参与热情度不高。第二,精准扶贫项目实施与村民个体预期之间存有差距、针对性不足。贫困户致贫原因个体差异较大,因而需要针对个体情况采取不同的扶贫帮扶方式,“一刀切”的帮扶项目容易脱离农户的实际需求,也造成了一定程度的资源浪费。第三,精准扶贫政策实施效果欠佳,不能充分适应新的形势需要。面对工业化和城镇化的转型社会,农村富余劳动力大规模转移和风险型社会的存在已不可避免,现有精准扶贫实施项目对新型风险估计不充分,仍然采用“定点固守脱贫”的传统扶贫模式,在一定程度上限制了村民的自我内省与自我调整。第四,精准扶贫项目碎块化严重、社会统合难度加大。以甘肃省“1+17”①“1”是指到2020年与全国一起实现全面小康的总目标,“17”是指17个精准扶贫工作配套实施方案,包括饮水安全、实绩考核、驻村帮扶工作队、人才支撑、劳动力培训、金融支撑、社会救助、文化扶贫、卫生扶贫、教育扶贫、电子商务、富民产业、生态环境、易地搬迁、危房改造、交通扶贫、农电保障等。精准扶贫实施项目为例,共涉及17项扶贫项目,由十多个政府部门主导实施,部门间协调难度大、效率低,众多任务具体到乡、村时出现基层任务繁重、分解困难、十分繁杂的局面,得依靠“任务分配表”、各种表册来理清头绪,基层人员信息采集任务十分繁重。第五,“项目式”“运动式”扶贫计划为短期内实现脱贫的权宜之计,但从长远来看,它不符合转型社会中风险型贫困的可持续扶贫救助规律,即贫困是一个相对的概念,不可能整齐划一、一步到位就能解决未来的贫困问题,尤其是面对风险型贫困,这种贫困可能与人的努力程度、生态环境、生理差异等因素无关,而是与人的社会适应能力、文化教育程度、社会协作机制、良好的社会服务以及健全的社会保障体系等因素息息相关,风险型贫困非个人所能克服,给钱、给物、给产业等物质扶贫并不一定适合这类反贫困,甚至适得其反。第六,监管困难,易滋生腐败。

二、精准扶贫与社会救助的关系:历史与耦合

集中力量办大事、办好事是我国社会主义制度优越性的体现。精准扶贫是一件利国利民的大事,在政策推行中出现这样或那样的问题在所难免。习近平总书记明确指出,“这个事情是长期化的,不是随着2020年我们宣布消灭绝对贫困以后就会消失的。很多地方我们要通过一些综合治理的方法,不可能是全部解决,但是围绕当前因病致贫的2000万人采取一些‘靶向治疗’,这也是可以考虑的”。这说明,政府对当下的精准扶贫工作及区域间、个体间致贫的差异性有着清晰的认知。面对转型社会的新型风险和民众的实际需求,精准扶贫也应因时而动,走科学化、可持续发展的道路。“项目式”的精准扶贫政策有其存在的合理价值。可以预测,通过政府的努力,到2020年是能够消灭绝对贫困的,但是在它即将完成历史使命之时,也应该着眼于未来扶贫工作的可持续建设。课题组认为建设和完善好我国的社会救助制度是衔接当前扶贫工作、并保证可持续反贫困的一项重要制度。

消除贫困是人类实现自我发展和保持社会可持续进步的前提和基础,这也是中国特色社会主义的具体历史任务与共同富裕的政治理想之一。在消除贫困的各种方式中,通过社会保障制度的普遍安排、以制度方式反贫困是人类长期实践活动的经验总结,因其稳定性、规范性、普遍性、科学性与系统性优点,能够有效弥补社会政策的功能不足,故而为世界各国普遍采用。在社会保障制度中,社会保险、社会救助均为克服相关风险而采取的重要举措,发挥着社会安全网保基本、风险由社会兜底的作用,能够较好地解决转型社会中风险型贫困的需求矛盾[2],这为今后精准扶贫的走向提供了可持续发展路径。为厘清精准扶贫与社会救助的关系,有必要从历史的角度来考察两者发展历程及其耦合关系。

(一)从整体扶贫到精准扶贫:农村扶贫政策的变迁

新中国成立以来,特别是改革开放后,我国农村扶贫工作取得了显著成效,农村贫困人口大幅减少,这得益于我国经济的持续健康发展和各阶段扶贫政策的有力推行。我国农村扶贫工作主要经历了五个阶段。

第一阶段,计划经济体制下的广义扶贫阶段(1949~1977年)。新中国成立后,农村人口占总人口90%以上,当时大多数农民无法解决温饱问题,此阶段扶贫工作主要围绕土地改革、农业合作和人民公社进行,加快基础设施建设。但由于经济基础薄弱以及体制因素,整体减贫效果有限,至改革开放前夕,我国农村绝对贫困人口有2.5亿之多,占1978年农村总人口的30.7%左右。[3]

第二阶段,以农村经济体制改革为核心的基础脱贫阶段(1978~1985年)。1978年我国开始实行改革开放,原来的计划经济体制逐步向社会主义市场经济体制转变,以经济建设为重心。此阶段围绕家庭联产承包责任制、以家庭为单位进行改革,激发了农民积极性,提高了生产效率,这一阶段减贫效果十分显著,到1985年,农村绝对贫困人口下降到1.25亿人,贫困发生率为14.8%,比1978年减少了一半。[4]

第三阶段,针对贫困县的大规模扶贫阶段(1986~2000年)。随着改革开放的进一步深入,我国经济进入高速发展的历史时期,由于区域经济发展的不平衡,导致区域间贫富差距扩大,相对贫困现象日益凸显,此阶段政府开始实施有计划、有组织、大规模的扶贫工作,改变原来的救济式扶贫模式,成立专门扶贫机构,确定贫困标准以及重点扶持区域,至2000年,农村贫困人口已降至3209万。[5]

第四阶段,瞄准贫困村的扶贫开发阶段(2001~2010年)。21世纪以来,我国农村地区贫困规模不断缩小,贫困人口呈现出全国分散、地区集中的特点。该阶段扶贫工作的重点是逐步改变贫困地区在经济、文化、基础设施建设等方面的落后现状,努力提高人民生活水平,当时确定了14万余个贫困村作为瞄准对象,以整村推进为主体,以产业化扶贫和劳动力转移培训为“两翼”[6],对贫困县进行重点扶持。

第五阶段,全面建成小康社会的精准扶贫攻坚阶段(2011年以来)。2011年出台的《中国农村扶贫开发纲要(2011~2020 年)》指出,“提高扶贫标准,加大投入力度,把连片特困地区作为主战场”。2013年11月,习近平总书记提出“精准扶贫”这一新的理念后,扶贫工作向精准到个体脱贫发展,并且精准扶贫已不仅仅局限于对贫困人口实施相关社会救助,而是已扩展为包括教育、金融、产业扶持、农村基础设施建设、生态环境保护、危房改造、易地搬迁等在内的“一揽子”综合社会治理工程,具有从“脱贫保基本的生存型”向“扶持可致富的发展型”转型特点,进而更加突出了扶贫的 “扶”的职能。

(二)从救济保障到新型保障:我国社会救助制度的演变

社会救助是指国家通过国民收入的再分配,对因自然灾害或其他经济、社会原因而无法维持最低生活水平的社会成员给予救助,以保障其基本生活水平的制度,在众多的社会保障项目中,它发挥着对各种贫困风险进行社会化兜底的基本功能。一般来看,各国社会救助法律制度均是对济贫或扶贫相关社会政策的法制化结果。我国的社会救助制度主要经历了两个发展阶段。

第一阶段,以救济、保基本为主的社会救助阶段(1949~2013年)。新中国成立初期为保障失业人员的基本生活,政务院颁布了《救济失业工人暂行办法》《职工生活困难补助办法》《抚恤、救济失业费管理办法》等,对城镇困难人员进行救济工作;在农村建立了以人民公社为主体的集体保障制度,对无依无靠、无劳动能力、无生活来源的人员实行“五保”制度。改革开放后,我国社会救助制度有了一定发展,先后颁布了《农村五保供养工作条例》《最低工资规定》《城市居民最低生活保障条例》《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》等,但仍以家庭自救为主。这一阶段社会救助对象主要为城镇贫困居民,以保基本生存、实施贫困救济为主,且内容分散,而在农村则主要依托农村五保供养制度和农村扶贫开发工作来推进农村社会救助[7],结合贫困标准,着力解决区域型贫困问题。

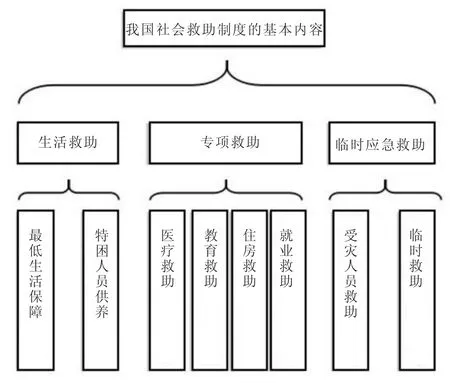

第二阶段,新型社会救助阶段(2014年以来)。21世纪以来,我国的社会救助制度日渐成熟,以2014年国务院颁布的《社会救助暂行办法》为标志,社会救助由原来的临时性、特殊性救助模式转变为常规性、普遍性救助模式。[8]《社会救助暂行办法》将城镇贫困居民的社会救助和农村贫困居民的社会救助统合起来形成统一社会救助,其内容也从较为单一的生活救助——最低生活保障,扩充为包括医疗、教育、住房、就业、受灾人员、临时救助等内容(见图一,下页),基本形成了风险由社会兜底的制度功能,具有保基本、实施贫困救济的生存型与促发展、风险有兜底的发展型兼顾取向。同时,在农村实施的精准扶贫,一定程度上提升了农村社会救助的标准。

(三)精准扶贫与社会救助的耦合:交叉与融合

由前述可以看出,长期以来我国扶贫工作和社会救助工作既各自独立运行、分开运作,又相互交叉耦合、功能重合,形成政策与法律制度相互补充的局面,两者在价值取向上又“殊途同归”,均具有从“保基本”到“促发展”转型的特点。从两者实施的内容比较来看,精准扶贫侧重“扶”的功能,社会救助侧重“济”的功能,“扶”的标准要高于“济”的标准。一般来看,扶贫社会政策的优点在于能够及时、快捷地动员社会资源,集中力量短期内解决或克服相关社会问题,但在稳定性、可持续性以及公正性上又难免会存有纰漏,例如发生争议时救济困难、个体针对性不足等。目前精准扶贫实践中存在的相关问题恰是社会政策实施本身所引发的问题症结,而法律制度的优点在于,它为某一社会问题的解决或克服提供了规范的行为模式,各方权责明确,且针对事物的主要矛盾进行科学、系统立法,普遍实施,因而有着较好的稳定性与适应性,能够在“保基本”的基础上区分主次矛盾、普遍地满足个体基本需求,在应对富余劳动力规模性转移、老龄化等社会风险方面有着独特优势。面对未来的济贫和扶贫工作,课题组认为在我国消灭绝对贫困后,应坚持以社会救助制度为基础(以“济”为主)、扶贫社会政策相结合(以“扶”为辅)的综合治理思路。

图一 我国社会救助制度的基本内容

精准扶贫与社会救助同样作为向社会成员提供最低生活限度的帮扶措施,两者有着相同的制度原理,只不过各自的帮扶有所侧重而已。在社会生产力较为发达的现阶段,从历史进程来分析,两者取向已基本一致,有着统一的客观基础,最终只是实施范围的差异问题。对精准扶贫或社会救助而言,本质上都是国家基于相关风险引发的困难而对社会成员的一种社会补偿,属社会保障的范畴;更为重要的是转型社会中的风险型贫困只能以社会救助的方式来解决,即采用风险导致的贫困由社会兜底的方式来激活社会活力,在保护个体积极性、保基本的基础上构建多元化的人的发展模式,故而精准扶贫应当与社会救助制度相融合、衔接。精准扶贫融入社会救助后,应适时将精准扶贫中具有普遍性的相关项目增列为社会救助内容,通过扩张和完善社会救助制度,既可形成精准扶贫的长效发展机制,使精准扶贫成为全体社会成员一项具体的生存权利,发生争诉有法律制度的最后保障,又可增强精准扶贫的社会适应性,有效克服前述相关问题;同时也可在短期内降低城镇和农村的贫困发生率,实现扶贫工作阶段性减贫任务,通过对救助对象、救助标准的动态调整,建立科学的评价与退出调整机制以及组织运行系统,能有效降低行政成本、减少资源浪费,且信息公开、便于监管。最后的问题只是,现有社会救助制度的定位如何提升,以及融合后的精准扶贫针对哪些特殊情形可以集中力量进行政策救助。

三、精准扶贫视域下社会救助制度的扩张:发展型社会救助

在精准扶贫的新形势下,我们需要构建更加积极、公正的社会救助制度,这也是新时期做好扶贫工作和体现我国社会主义本质的必然要求。在精准扶贫视域下,我国的社会救助制度应从传统的生存型向积极的发展型转变,以适应现代社会转型和贫困人口的客观实际需求。传统的生存型社会救助以保障居民最低生活水平为目标,以物质救助为主要救助方式,救助方式较为单一,救助的对象为绝对贫困人口,它由政府来主导,且学理上将其视为国家的义务,进而社会参与的广泛度不充分,有局限性。发展型社会救助由政府主导、社会参与实施,更加注重以社会合作的方式来救助贫困,在学理上将其视为包括国家、社会组织、各经营实体、全体社会成员在内的社会义务,它主要着眼于恢复和提高被救助者获得就业机会与劳动收入、增强被救助者抵御风险的能力,强调通过救助使其获得生活能力、脱离贫困的能力。[9]同时,发展型社会救助制度注重贫困的事前预防以及基础设施、社会服务等方面的综合治理,注重扶贫救济的可持续性,其救助方式更为多元化,除必要的物质帮助外,还有精神方面的帮扶,救助范围涵盖了相对贫困人口,以综合提升贫困者自我发展能力和抗风险能力为目的。当前我国的《社会救助暂行办法》已初步具备发展型社会救助的基础,但面对精细化的瞄准式扶贫,社会救助制度的救助方式也应由传统的 “输血式”救助向“造血式”救助转变,继续发挥好反贫困的最后一道防线和对风险的社会兜底作用。[10]

另外,以往贫困群体的致贫原因大多是收入低下或者物资匮乏,单一的资金救助与实物救助能够有效缓解贫困。[11]然而,现阶段我国贫困人口的致贫原因已发生变化,经济型贫困与风险型贫困并存,需要继续提升社会救助制度的定位,发展新的社会救助制度,这也是对精准扶贫实施过程中暴露出的问题所提供的一种解决方案。整体分析,转型社会和贫困人口的结构性改变,以及精准扶贫的整体推进,为实施城乡统一的社会救助制度、扩张与完善社会救助内容提供了契机。传统的生存型救助模式已经不能适应当前反贫困工作的需要,必须加快社会救助制度由生存型向发展型转变,促进新的扶贫工作机制与社会救助制度的完善与融合,这是我国社会救助制度功能转变的必经之路。根据现行的《社会救助暂行办法》,虽然它已经表现出兼及发展的趋向,但总体上仍侧重于生存型救助,无论是救助的形式还是救助的内容都呈现出“济”的救助功能,救助的理念和目标仍然停留在保障基本生存方面,这对于培育受助者的自立、自强、自助的精神,提升受助者的自我发展能力和抗风险能力,实施多元化救助尚存有一定缺陷。

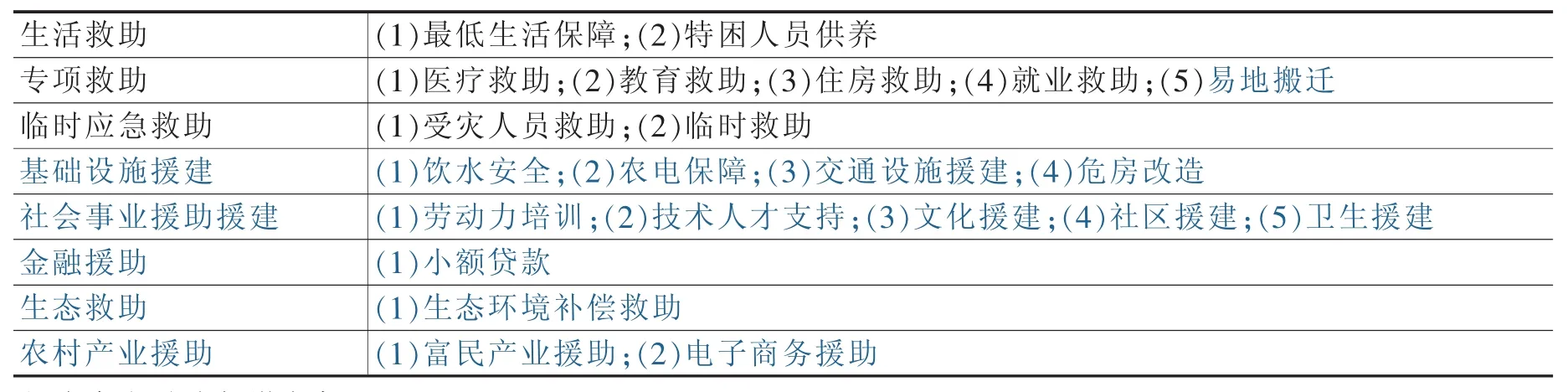

课题组比照甘肃省“1+17”精准扶贫实施方案,建议以立法形式,适当扩张社会救助制度内容,形成统一社会救助制度,具体内容如表1所示。

表1 扩张后的社会救助项目

课题组建议在现有社会救助制度基础上增加如下内容:

第一,增加基础设施援建项目。基础设施建设是发展社会事业的基础保障,历史上相关国家的社会转型时期,基础设施建设是优先发展的内容。我国贫困地区基础设施普遍薄弱,容易引发公共安全风险,亟需加大投入建设。通过增加基础设施援建的救助内容,如饮水安全、农电保障、交通援建以及危房改造等,改善贫困地区的生存条件,为贫困人口提供自我发展的 “硬件”条件,改变“等”“靠”“要”的依赖、消极思想,实现救助与自助相结合、自我发展。同时推进基础设施建设,以实现共享社会资源,提供就业机会,提高人民群众整体生活水平。

第二,增加社会事业援助援建项目。我国现有社会救助制度涉及社会事业的主要包括医疗救助、教育救助、住房救助与就业救助四个方面,但这并不能从根本上提升贫困者的自我发展能力和抵御灾害的能力。增加的社会事业援助援建项目涉及易地搬迁、劳动力培训、技术人才支持、文化援建、社区援建、卫生援建等内容,这既是对当前村民需求的现实回应,也是为所有贫困者提供促进其实现自我发展的“软件”条件。社会事业援助援建项目众多,政府可以集社会之力合作参与建设,收益共享,以减轻政府扶贫的财政压力。

第三,增加金融援助项目。金融援助为各国普遍实施的扶贫方式之一,一般是给有能力、有发展产业需求的贫困户提供资金支持,以助其脱贫致富。当前小额信贷已成为我国新型的社会救助方式,在帮助农村贫困人口脱贫致富方面发挥了积极作用,但应加强小额贷款的贷款程序管理与贷后资金使用的规范化管理,创新落实金融扶贫到户机制[12],使贷款真正能到达那些需要金融支持的贫困者手里,杜绝贷后改变用途的变相消费。

第四,增加生态救助项目。以生态环境补偿救助为主要内容,主要包括对因土地规整、地质灾害治理、环境保护、退耕还林还草、生态屏障建设等需要实施的项目进行社会补偿救助,在改善区域生态环境的同时,统筹考虑贫困区域人的生存与发展实际情况,使生态保护与社会补偿救助相结合,实现减贫任务与生态环境改善的双赢。

第五,增加农村产业援助项目。农村产业援助作为一种脱贫方式已被长期使用,但各产业发展不均、技术条件要求不一,且存在投入周期长、资金回笼慢等问题,应因地制宜、科学发展,择优帮扶。在实施产业援助的同时,应结合电子商务信息化的特点,将产业援助与电子商务结合起来,借助“智慧农业”技术和手段,改造传统农业,推进农业生产经营信息化。

四、社会救助制度的完善策略

现阶段,我国的扶贫政策与社会救助制度虽然成效显著,但不可否认的是仍存在大量贫困人群,且因各种原因返贫现象比较严重,扶贫效果存在非可持续性特征。20世纪80年代末“世界环境与发展大会”提出可持续生计这一概念,认为可持续生计应“具备维持基本生活所必需的充足的食品与现金储备以及流动量”[13],后经学者们扩充完善,将可行能力、政治资本、社会制度等概念引入可持续生计体系中。发展型社会救助本质就是这一观念的实际运用,它不仅凭借政府援助使贫困者暂时脱贫,而且着眼于长远,更加注重法律制度建设,更加关注受助者个体自身的完善与发展,使其具备自我脱贫的能力,从根本上解决问题,并防止返贫现象发生(左停,2016)。我国精准扶贫的实施为推动发展型社会救助带来契机,在扩张和完善现有社会救助制度的同时,应注意以下方面的问题。

第一,社会救助应区分主次,合理界定贫困标准,普遍实施。从当前精准扶贫实施状况来看,扶贫过程中未合理区分主次关系是产生相关问题的症结之一。在保基本“济”的同时,一刀切地进行各种项目的“扶”,有些求之过急。我们在完善社会救助制度时应妥善处理这一问题。一般来看,首先应将生活救助、专项救助、临时应急救助、基础设施援建、社会事业援助援建放在主的位置,其他为辅;其次针对经济型贫困和风险型贫困进行制度整体设计,合理界定贫困标准,克服救助面过窄的问题,使贫困标准能涵盖到相对贫困人口,针对不同人群,宜采用阶梯式标准设置,不同人群的社会救助办法应各有侧重,在制度环节抵消相关社会矛盾;同时,在实施中规范扶贫对象识别机制(何平,2017),杜绝贫困指标的名额分配,应依标准普遍实施。

第二,社会救助实体规则规范化。一项制度的改革与深化最终必然围绕 “权利公平”“机会公平”“规则公平”的制度理性与公民社会期望、社会实践状况相结合来设计,这有助于通过法律制度建设来实现社会合作的最大效果。我国的社会救助制度应以社会公平为价值取向,并在立法、执法、守法中加以贯彻。通过立法制度形成权利—义务—责任的规范系统建设,增强村民在制度面前的规则感和秩序感,逐步提高村民的公民意识。通过对精准扶贫实施项目的科学分类与界定,形成合理的社会救助制度建设基础,借此进一步推进农村经济社会改革。

第三,社会救助程序规则科学化。要解决精准扶贫“部门混管”“碎块管理”的矛盾,从根本上还是要在深化行政机构改革的过程中,科学规划农村社会保障管理系统,以科学的管理系统选择最优管理模型和最佳实施程序,提高效率,降低诸项成本。我们在完善社会救助制度的同时,应统合精准扶贫项目管理与经办机构资源,构建由民政部门负责农村社会救助、农村社会福利和优抚安置项目建设,人社部门负责农村养老保险和新农合项目建设,地方政府负责管理村民住宅保障、失地农民社会保障、社会事业援建、基础设施援建、生态救助等项目建设,其他部门协同配合的“三支柱”管理、经办体系,职责明确,信息共享(白小平,2014),规范社会救助申请行为。

第四,建立合理的准入、退出与问责机制。强调当事人的参与和机会平等,建立社会救助的准入与退出机制,确保结果的公信力和强制性。要保证村民的参与权、知情权和监督权(何平,2012),普遍实施公示、听证和建议制度,所有涉及村民切身利益的决定都应公示,所有涉及村民利益的重大变动都应听证,让信息有上下“回路”,着力解决信息不对称的问题。要建立行政问责机制,落实责任,限制相关机构和工作人员的权力。

第五,强调社会合作,健全社会救助的责任主体,实现制度的可持续发展。国家和政府并不是社会救助的唯一责任主体,仅靠政府救助是难以达到反贫困的目的的,而且责任主体的单一化不仅无法有效解除受助者的生活困境,也不利于制度的可持续发展 (王思斌,2007)。因此,应当在政府主导下,引入社会组织、社区、各经营实体等社会力量参与社会救助,使社会救助的资金来源多元化、社会服务形式多元化、救助方式多元化,进而构建政府主导与多方分责的社会救助责任体系,实现政府资源和社会资源的有效衔接,共同促进社会救助制度的可持续发展。

[1]宫留记:《政府主导下市场化扶贫机制的构建与创新模式研究——基于精准扶贫视角》,《中国软科学》2016年第5期,第154~162页

[2]李泉然:《精准扶贫视阈下社会救助政策的发展》,《中州学刊》2017 年第 1 期,第 65~71 页

[3][4][5]国家统计局:《中国统计年鉴》,中国统计出版社,2016年

[6]黄承伟 覃志敏:《论精准扶贫与国家扶贫治理体系建构》,《中国延安干部学院学报》2015年第1期,第131~136页

[7][11]彭华民:《中国社会救助政策创新的制度分析:范式嵌入、理念转型与福利提供》,《学术月刊》2015年第 1期,第 93~100页

[8]赵大华:《社会救助权保障下的社会救助立法之完善——兼评〈社会救助暂行办法〉》,《法学》2016年第 3期,第 117~125页

[9]林嘉 陈文涛:《论社会救助法的价值功能及其制度构建》,《江西社会科学》2013年第2期,第 135~141页

[10]王延中 王俊霞:《更好发挥社会救助制度反贫困兜底作用》,《国家行政学院学报》2015年第 6期,第 67~71页

[12]汪三贵 郭子豪:《论中国的精准扶贫》,《贵州社会科学》2015年第5期,第147~150页

[13]安东尼·哈尔 詹姆斯·梅志里:《发展型社会政策》,罗敏等译,社会科学文献出版社,2006年,第135页

Coordination of Targeted Poverty Alleviation and Social Assistance System

Bai Xiaoping Dai Meixun Wang Yarong

Solving the problem of poverty is to achieve the goal of build a well-off society in an all-round way,accurate poverty alleviation work can coordinate development with the social assistance.On the one hand,promote accurate poverty alleviation plan,improve the social assistance legislation,the precise poverty alleviation project as related social assistance,timely expansion of social assistance,to improve the level of assistance,social assistance changed from survival to development.On the other hand,with the universal implementation of the social assistance system,enhance the precise poverty of related risk coping,adhere to the “relief” as the main,by “support” as auxiliary,pay attention to distinguish the primary and secondary relations,focus on solving the problem such as the incompleteness of the project,the inappropriate nature of the project,the unsustainability of the project,and difficult regulation,make it standardized,universal,scientific and systematic.

targeted poverty alleviation,social assistance,issues concerning “agriculture,rural areas and farmers”