人才特区建设与政府行为的关联度

刘利才 杨 杨

人才特区建设与政府行为的关联度

刘利才 杨 杨

政府工具的选择和使用,将直接影响政府达成其既定人才政策目标的有效程度。人才特区建设是深化行政管理体制改革和实现国家治理现代化的前沿阵地,对政府工具选择的理念和态度体现了政府职能转变的成效。以理性的思维审视人才特区与政府工具选择的紧密联系,建构两者之间“三位一体”的基本逻辑框架,以摆脱发展困境为基本目标,改善和创新政府工具的实施路径,可以为减少和避免试错试验提供策略支持。

人才特区 政府行为 人才政策

作者单位西华师范大学管理学院 四川南充 637009

人才特区也被称为人才管理改革试验区,是我国特有的新生事物。自从2001年深圳市在全国首次提出建设“人才特区”的命题之后,这一创新之举在全国不断扩散,呈现出蓬勃发展的势头。时至今日,我国几乎所有的省份都在进行人才特区的建设。人才特区建设是转型期我国实施的重要人才政策,不仅体现了党和国家对人才工作的高度重视,更是对全球化时代国家之间竞争实质的准确把控。2010年5月,全国人才工作会议在北京召开,对实施《国家中长期人才发展规划纲要(2010~2020年)》进行全面部署,提出了当前和今后一个时期我国人才发展的指导方针、战略目标、主要任务和重大措施等,标志着我国进入了加快建设人才强国的新阶段。2016年3月,中共中央印发了《关于深化人才发展体制机制改革的意见》,明确提出要进一步深化人才发展体制机制改革,协调推进“四个全面”战略布局,贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,最大限度激发人才创新创造创业活力。党的十八大以来,习近平总书记高度重视人才工作,对人才工作作出了一系列重要指示。他强调,“要大兴识才爱才敬才用才之风,改革人才培养使用机制,借鉴运用国际通行、灵活有效的办法,推动人才政策创新突破和细化落实,真正聚天下英才而用之,让更多千里马竞相奔腾”。在此背景下,探讨人才特区建设问题,具有重要的现实价值。

一、人才特区建设与政府工具选择的缘起

将政府工具选择与现实的政策实践相结合进行研究,是社会科学研究的重要方式之一。作为政策目标与政策结果之间的桥梁,政府工具的正确选择与科学设计是顺利实现政策目标的重要保证。[1]尤其是在政策执行之时,政府工具选择将直接影响政府达成其既定政策目标的有效程度。

当前,人才特区建设作为人才优先发展的重要举措之一,是与我国转型期经济社会发展的内在需求和人才资源开发的现实需求相契合的,对作为推动经济社会发展“第一资源”的各类人才将产生深远的影响。[2]我国政府在人才特区建设的过程中敢于探索,制定了很多创新性的政策来支持人才特区的发展,取得了不错的成绩。但是就目前来看,我国人才特区的建设还有值得完善之处,这从侧面反映出仅仅制定一系列认为能够实现政策目标的政策是不够的,必须将关注点转向政府工具的正确选择上。另外,在风险社会中,政府政策实施的环境日益复杂,各种因素都会影响政策目标的实现效果,从政府工具选择的角度思考问题也显得尤为重要,无论是对政府政策目标的实现还是对于政府政策过程质量的改进,价值都不容小觑。

我国目前正处于社会转型期,需要进一步深化行政体制改革,实现国家治理体系和治理能力现代化,对政府工具选择的理念和态度在某种程度上也反映了政府职能转变的成效。人才特区建设作为国家治理、政府治理和社会治理的重要组成部分,能否在政府工具的选择过程中摒弃传统思维,明晰各个治理主体尤其是政府部门的角色和定位,并且融入更多的科学的创新理念,是极其重要的问题。

二、人才特区建设与政府工具选择的逻辑建构

人才特区建设离不开恰当政府工具选择的指导,政府工具选择研究也只有与现实实践相结合才能凸显其价值,对二者逻辑关系的合理建构是正确选择政府工具的基础。

(一)人才特区建设目标是政府工具选择的基本导向

当前,人才特区建设效果不佳和政府工具选择不当的重要原因之一是目标不清晰和不明确。[3]人才特区的建设,应找准自身的定位和特色,将建设国家级人才特区与建设地方性人才特区的目标区别开来,将不同的区位优势区别开来,建设符合自身定位的有特色的人才特区。北京中关村、江苏无锡和广西南宁等地的人才特区建设便是结合自身优势与目标定位,从而选择恰当、合理的政府工具,创新人才体制机制,开发、吸引、利用和留住了一大批高层次人才,成为人才特区建设的范例。在人才特区的建设过程中,切忌好高骛远、不切实际和一哄而上的做法,更不应该有将其当作政治任务和政绩考核加分点的心态,要本着为地方发展负责和形成良好人才创新创业生态系统的理念建设人才特区。

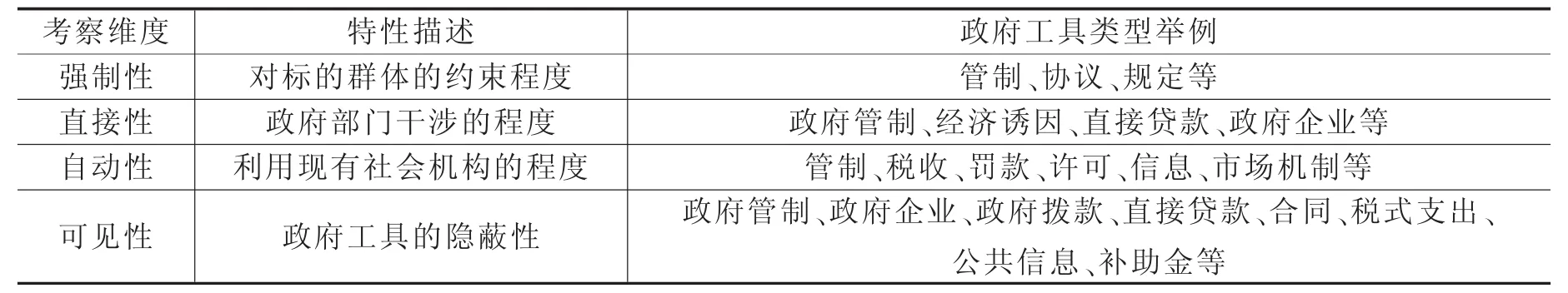

(二)政府工具的自身特性是政府工具选择的基础

在人才特区建设的进程中,对政府工具的选择也应该遵循一定的标准,尤其应该关注政府工具所具备的一般特性。[4]在对政府工具特征的研究方面,莱斯特·M.萨拉蒙的观点具有代表性。他选取了四个关键的维度对政府工具的特性进行描述,从而提升了在具体应用环境中有效选择政府工具的解释能力(见表1,下页)。人才特区建设的精髓在于地方的自主创新,特点在于人才政策和体制机制的先行先试和改革试验,在这个过程中,创新性政府工具的选择与使用是实现政策目标的关键,不仅包含提出与以往完全不同的创新型政府工具,而且包含对传统政府工具的创新性选择、组合与使用。

表1 不同维度下的政府工具特性

(三)目标人才群体诉求是政府工具选择的现实依据

在人才特区建设的过程中,所选择的政府工具对目标人才群体需求的满足程度具有重要影响。在目标人才群体中最重要的一部分当属海外、国内的高层次人才,对这些人才的吸引、选择、使用和居留情况会在较大程度上影响人才特区建设的成效。美国心理学家亚伯拉罕·马斯洛将人的需求从低到高分为五个层次,即生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我实现需求。而高层次专家人才这一目标人才群体注重的正是最高层次需求的满足程度,相较于物质条件而言,良好的个人发展空间和工作、生活环境才是吸引他们的最主要因素。[5]另外,无论是海外引进的人才还是国内的高端人才,到人才特区中工作、生活,大多要面对重新建立社交网络、养老与社会保险、配偶子女的安置以及医疗保障等现实情况,海外人才还会有语言和融入当地文化的问题。所有这些问题,都需要在人才特区建设的政府工具选择中予以体现和解决,甚至要利用具有前瞻性的创新政府工具,采取非传统的方法和手段予以克服。

三、人才特区建设与政府工具选择的困境

经过20多年的发展,人才特区建设如火如荼,而关于人才特区的理论研究依然主要集中在含义、类型、特点、模式和建设经验的基础性探讨等方面。正是人才特区理论研究的相对滞后,加之鲜见从政策执行的政府工具视角去思考问题,使得实践中的人才特区建设出现了建设理念与思路有失偏颇、整体性治理工具缺失、传统政府工具选择成为主导、人才生态系统不配套等窘境。

(一)建设理念与思路有失偏颇

目前,尽管人才特区建设具有先行先试的特点,但是仍应确立正确的建设理念与思路,最大限度地减少和避免“试错试验”,进而选择恰当、有效的政府工具。现阶段,我国人才特区建设理念与思路有失偏颇,主要表现在以下方面:一是人才特区建设理念不清晰。从全国各地开展的人才特区建设实践来看,往往把政府工具选择重点局限在人才的引进政策方面,尤其是高层次人才的引进政策、执行上级设定的人才政策、重视优惠政策而忽视人才的发展环境建设以及盲目引进与本区域主导发展方向和产业不匹配的人才等方面,忽视和歪曲了人才体制机制创新的基本理念。二是人才特区建设多由政府主导。综观人才特区建设的实践,大致出现了政府干预控制型人才特区、政府参与引导型人才特区和政府服务辅助型人才特区等三种类型。[6]在不同类型中,对政府管制型工具和市场化工具的选择使用存在较大差异,鉴于国家级人才特区与地方人才特区以及不同区域建设人才特区的进程和资源禀赋的差异,政府参与建设实属现实选择。但是伴随着人才特区建设的深入,政府作用应逐步弱化,充分发挥市场的作用。

(二)缺乏整体性治理工具的协同配合

整体性治理作为一种新的公共管理思维,可以有效解决治理过程中出现的 “碎片化”现象。[7]人才特区建设作为一项复杂、系统的战略实践,却鲜见整体性治理工具的应用与协调配合。一方面,人才体制机制和人才政策创新等政府工具较少使用,并且较少站在全局的高度,来统筹区域的城市建设政策、财税政策、产业发展政策、科技创新以及经济社会其他领域的重要政策,对人才的开发、培养、激励、引进与使用不能很好地整合协调,影响了人才特区建设的良性发展;另一方面,在治理倾向多元主体的背景下,政府依然是人才特区建设的主导力量,且政府内部不同部门之间以及政府部门与其他社会组织、团体之间的协作意识较差,对目标人才群体关切的户籍、签证和居留等政策改革难以产生协同效应。

(三)同质化政府工具选择成为主导

在人才特区的建设中,同质化的政府工具选择频频出现。在实施的人才政策中,无论是东部经济相对发达的地区,还是中西部相对欠发达的地区,都把人才特区建设的战略定位于吸引海内外高端人才,把国际化人才的多寡当作人才特区建设成果的重要指标之一。[8]这种对目标人才群体层次化、多样化选择集体忽略的现象值得反思。另外,有些具体政策工具的使用也出现高度趋同的状况,税收优惠、股权激励、出入境管理、医疗、教育、社保待遇以及配偶子女安置等举措成为人才特区建设政策内容的标准配置,造成人才特区区域性重复建设、盲目发展和资源浪费,更使得人才资源分散分布,难以形成人才特区的核心竞争力。

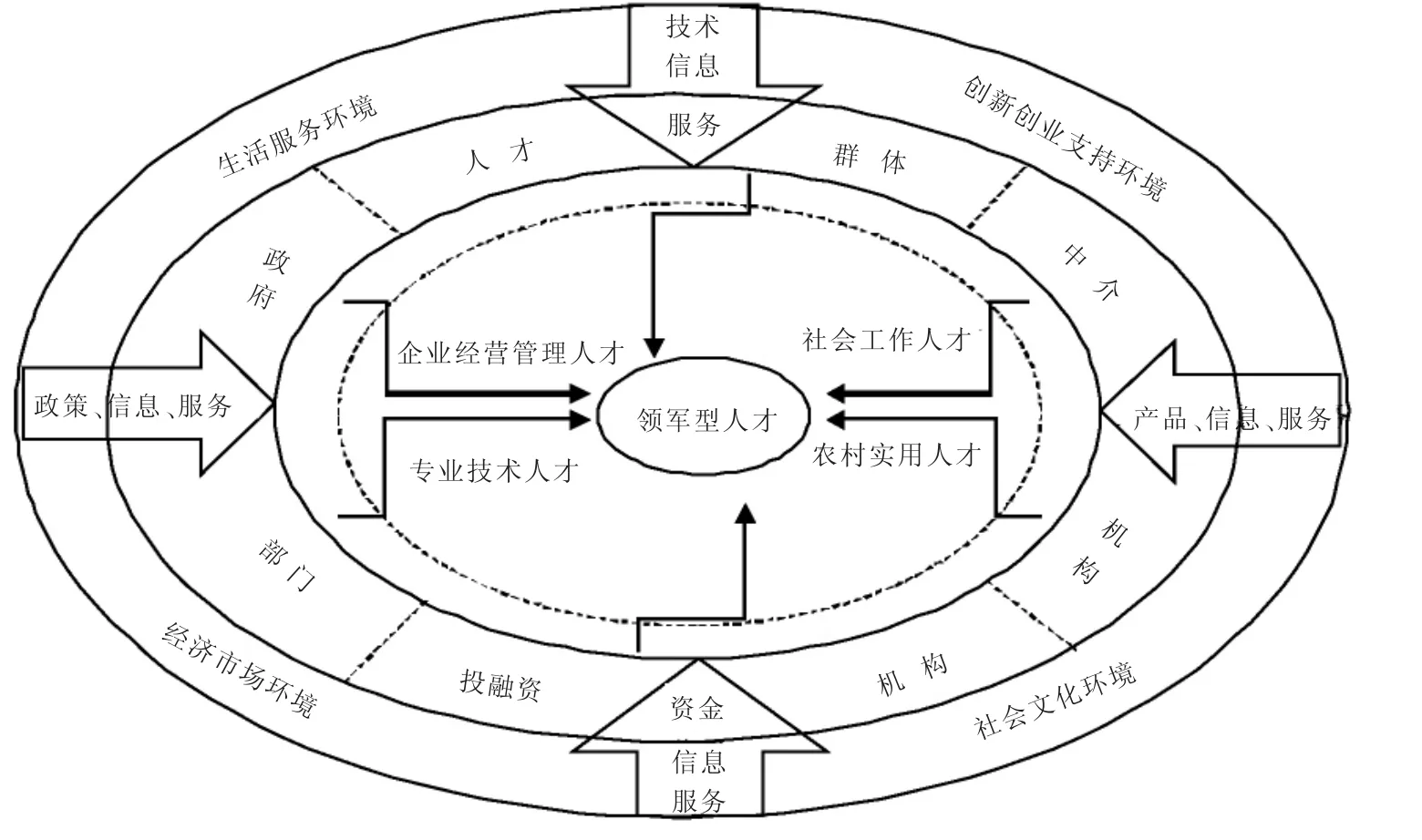

(四)人才生态系统不完善

人才生态系统来源于对自然生态系统的概念延伸,是指人才与其生存的环境也会构成一个动态、复杂的有机整体,彼此之间是紧密联系、相互影响的关系。但是从人才特区的建设实践来看,这一重要的人才生态系统并没有得到应有的重视和实质性建构,是人才特区建设理念和思路存在偏颇、缺乏整体性治理思维和同质化政府工具选择成为主导的副产品。人才体制机制和人才政策得不到有力创新,同时缺乏创新性政府工具的支持,人才生态系统框架中的经济市场环境、生活服务环境、创新创业支持环境和社会文化环境等得不到有效建构,知识产权保护体系不健全、人才创业融资渠道不顺畅、科技转化能力薄弱、政产学研一体化机制不完善以及国外人才生活不便利等现象得不到改善。

四、人才特区建设与政府工具选择的路径创新

创新是人才特区建设始终应该秉承的核心理念。作为实现人才特区建设目标的政府工具选择,也必须将创新的理念融入科学、合理和有效的政府工具选择之中,使之成为人才特区建设的有力保障。

(一)明晰人才特区建设目标,明确政府工具选择具体背景

在当前我国经济社会状况下,人才特区的建设应该因地制宜,符合地区的发展定位,国家级人才特区的建设与一般地方性人才特区的建设应该区别开来。同样,由于东部沿海地区和中西部内陆地区的经济社会发展状况存在较大的差异,原有的产业基础也不尽相同,在人才特区的建设过程中,应该将其与本区域传统的优势产业相结合,形成“优势产业+创新创业人才”的强强联合模式。通过权衡本地区的经济社会发展状况,树立具有自身特色的人才特区建设目标[9],从而准确定位所需要的人才类型和层次,采取恰当、合理和有效的政府工具去满足这一需求。综观全国已经涌现出的先进人才特区建设案例,无一不是将明确自身定位和考虑自身经济社会发展状况作为基本的遵循,对引进人才的政策进行统筹协调,避免人才过分竞争,进而采取恰当、有效的方法实现人才特区的建设目标。

(二)突破传统型政府工具窠臼,加强创新型政府工具运用

面对当前人才特区建设的政府工具选择多着眼于优惠政策、资金、待遇等已经严重同质化的状况,应在形成本区域特色人才特区建设目标的基础上,选择和实施一些创新性的政府工具。在人才特区的建设过程中,涉及的主要主体是政府、企业和人才群体,政府工具的创新也应该围绕让不同的主体发挥各自的作用,形成多元治理主体的合作互动。政府部门在初期政策制定、思想指导和宏观调控等方面发挥积极作用,相应的政府工具选择也多倾向于政府部门惯用的类型。当人才特区建设步入正轨之后,政府应更多地发挥其服务职能,在实践中修订和完善人才政策体系,落实人才政策和各项任务,健全政府的人才公共服务机构职能。此时,企业作为人才特区建设中市场机制的行动者,应该承担起自身的治理主体责任,选择市场化和有益于创新的政府工具,如搭建创新创业平台、植入政产学研一体化平台、建设高端科技创新平台、打造科技成果转化平台和扶持建设科技企业孵化平台等,发挥市场型政府工具的主导作用。人才群体作为人才特区建设的核心,应围绕产业发展分层、分类培育,同时让高级管理人才、核心技术人才和企业骨干人才等人才主体发挥自身的创新创业活力,参与相关政策的制定与实施,表达自身利益诉求,发挥主动性。

(三)完善政府工具协调匹配,实现工具选择动态组合管理

在实现政策目标的过程中,有诸多政府工具可以选择。奥斯本和盖布勒曾在《改革政府:企业精神如何改革着公营部门》一书中将政府治理工具比作“政府箭袋里的箭”。在奥斯本的《政府改革手册:战略与工具》一书中更是罗列了36种可供选择的政府工具。面对数量如此之多的政府工具,在具体的情境中对之进行不同的选择、组合以达到细化和改进的目的,也是治理理念的应有之义。在当前的人才特区建设中,由于现实情况的制约,政府仍然发挥着较大的作用,传统的以管制、指示、指导和计划等为特征的政府工具也在选择的惯例之中。但是,在人才特区发展到一定阶段之后,政府职能应当适当退出,将市场化工具作为人才特区建设的首要选择,发挥市场的主体作用。

图一 人才生态系统概念图:政府、企业组织和人才群体协同治理

(四)构建良好的人才生态系统,营造优良的协同治理环境

良好人才生态系统的构建对于人才特区的建设至关重要。针对当前我国人才特区建设中人才生态系统不完善的状况,应积极借鉴发达国家和地区的经验,从生活服务环境、经济市场环境、创新创业支持环境和社会文化环境等方面入手,积极打造人才生态系统的逻辑框架(见图一)。[10]

如图一所示,运转良好的人才生态系统应兼具以下特征:第一,在生活服务方面,除基本的户籍、配偶子女、生活待遇、医疗、交通、保险和社会保障等政府工具选择之外,针对高端人才还要建立起开放的人才流动环境、便利化的公共服务环境、融合型的社区生态环境和安全舒适优美的生活环境等“软”环境,以满足人才特区中不同层次人才的生活服务需求。第二,在经济市场环境方面,在发挥以往特色主导产业的基础上,进一步促进投融资渠道便利化和社会中介机构的发展,进行体制机制变革,建设人才特区中公开、公正、开放、透明和可预期的氛围,动态化修订和完善相关人才政策和体制机制,在选才、用才、留才和评价人才等方面加大创新力度。第三,在创业支撑环境方面,逐步合理减少政府对创新创业的资金投入,降低企业对政府资金的依赖程度,引入市场机制,激发市场活力。第四,在社会文化方面,创新的文化氛围对于促进区域经济发展的重要价值日益显著,要培育创新文化,从人才特区建设的战略层面予以关注和支持,选择和运用恰当的政府工具,培育人才群体可参与、可协同治理的社会文化环境。

[1]莱斯特·M.萨拉蒙:《政府工具——新治理指南》,北京大学出版社,2016年

[2]王通讯:《人才战略:凝思与瞻望》,党建读物出版社,2014年

[3][10]张波:《人才体制改革推进过程中的问题与对策——基于内地人才特区发展战略的实证分析》,《当代经济管理》2016年第12期,第66~72页

[4]王辉:《政策工具选择与运用的逻辑研究——以四川Z乡农村公共产品供给为例》,《公共管理学报》2014年第3期,第14~23页

[5]苗月霞:《我国地方政府“人才特区”建设研究》,《中国行政管理》2012年第10期,第34~37页

[6]任月红 赵全军:《我国人才特区建设研究》,《中国劳动》2014年第 4期,第 4~8页

[7]卢守权 刘晶晶:《整体性动态治理模式:内涵、方法与逻辑框架》,《中国行政管理》2017年第 3期,第 51~54页

[8]赵全军 罗双平:《人才特区:内涵、动因及实践特点》,《学习与探索》2013年第4期,第116~120页

[9]佟林杰 孟卫东:《京津冀区域人才特区建设的现实困境与路径选择》,《经济与管理》2015年第5期,第15~18页

Correlation between Construction of Talent Special Zone and Government Behavior

Liu Licai Yang Yang

The selection and use of the government tools will directly affect the given degree of the talent policy goals of the government.The construction of talent special zone is the forward position of deepen the reform of administrative management system and modernize the national governance,the concepts and attitudes of which will reflect the effect of the transition of government function.By rational thinking the connection between the talent special zone and the government tool choice,construct the basic trinity logical framework of both side.We should take the idea of out of the dilemma as the fundamental objective and simultaneously,improve and innovate the implement approaches of the government tools that will provide strategy support to decrease and avoid trial and error test.

Talent Special Zone,government behavior,talent policy