舆情应对的评价指标体系及其构建

李文静

舆情应对的评价指标体系及其构建

李文静

依据扎根理论,通过挖掘范畴、发掘范畴的性质和性质的维度并为范畴命名,将通过标签化处理得到的38个舆情应对评价指标划分为时间、空间、内容、动态、静态、质化及客体7个维度,包括涉及舆情应对评价各个方面的28个要素。对其进行进一步的分析发现,这7个维度之间存在着相互补充的关系,其中的28个舆情应对评价指标涉及范围广泛且具有互斥性,共同构成了一套完整的舆情应对评价指标体系。

舆情评价指标 互联网思维 信息公开

作者单位暨南大学新闻与传播学院 广东广州 510632

当前,我国正处在激烈的社会转型期,自媒体的兴起赋予人们更多的话语权,社会舆情越来越复杂多变。就像“蝴蝶效应”所体现的那样,一件微小的事件就有可能引起社会上的剧烈反应,发展成全社会热议的话题,甚至还有可能扰乱正常的社会秩序。正因如此,舆情研究越来越受到学界、媒体及政府部门的重视。

舆情应对评价指标是评价政府舆情应对能力的量化指标,最终各指标以评分的方式呈现,能够直观地表现政府部门舆情应对能力的强弱。通过对不同部门、不同指标间得分的比较分析,能够显示出政府部门舆情应对工作的优点与不足,为其未来的工作指引方向。正因如此,舆情应对评价指标体系被广泛地应用于舆情研究的实践中,如深圳市推出的国内首个地方网络舆情应对能力排行榜和暨南大学舆情研究中心开发的政务舆情评估体系都建立了自己的舆情应对评价指标体系,根据评价指标对政府部门每月的舆情应对情况进行打分,通过计算总分来评定各部门的舆情应对能力。

相比舆情评价指标体系,舆情应对评价指标体系相关的理论研究并不完善,因此利用相关理论对其进行系统的总结与研究具有十分重要的理论与现实意义。这里采用扎根理论对舆情应对评价指标体系进行研究,先逐一对其进行个案分析,比较其优势和不足,然后依据扎根理论将其全部打散分类,对样本进行标签化处理,最后将标签化的指标进行再次归类,在各个范畴间建立联系,构建科学全面的舆情应对评价指标体系的理论模型。

由于各类指标体系设置的差别较大 (实践型指标体系多采用一级指标,研究型指标体系多采用二至四级指标),为使研究结果更加直观,这里将选择各指标体系中可量化、可落地的末级指标进行研究。

一、研究设计

在此,运用扎根理论对能够从公开渠道获得的关于舆情应对评价指标体系的文本进行全面系统的分析。

(一)研究方法

扎根理论研究方法是由芝加哥大学的Barney Glaser和哥伦比亚大学的Anselm Strauss两位学者共同探索发展出来的一种质性研究方法,主张对原始定性资料进行系统分析和归纳,使之概念化和范畴化,然后通过持续比较、进一步浓缩,在各个概念、范畴要素之间建立联系,最终形成理论框架。[1]

扎根理论主要的操作程序如下:对资料进行逐级登录,从资料中产生概念;不断地对资料和概念进行比较,系统地询问与概念有关的生成性理论问题;发展理论性概念,建立概念之间的联系;理论性抽样,系统地对资料进行编码;建构理论,力求获得理论概念的密度、变异度和高度的整合性。[2]这里严格按照扎根理论的操作步骤,从原始数据中获得概念,对概念进行归类概括,进而获得概念之间的联系以得到概念网络,最后进行理论框架的构建。

(二)研究对象

这里选取能够从公开渠道获得的关于舆情应对评价指标体系的文本作为样本进行分析,主要包括人民网舆情监测室推出的 《地方应对网络舆情能力排行榜》和《地方应对网络舆情能力推荐榜》、深圳新闻网推出的《深圳市网络舆情应对能力排行榜》、新华网网络舆情监测分析中心推出的《城市网络形象——舆情应对能力榜单》、人民网江苏视窗推出的《江苏十三市舆情应对能力案例分析》、暨南大学舆情研究中心开发的政务舆情评估体系、千龙网舆情产品发展中心推出的 《北京市典型舆情应对能力指数排行榜》、《南方都市报》推出的《广州舆情应对评价榜》等定期发布的业界排行榜及兰月新等发表的 《地方政府应对网络舆情能力评估和危机预警研究》、吕广振发表的《地方政府应对网络舆情能力建设研究》、冯江平等发表的《网络舆情评价指标体系的构建与应用》、鲁鹏发表的《网络舆情应对能力评价指标体系研究》四篇论文。

二、样本的整理与分析

以定期发布的业界排行榜及四篇论文为样本,通过对其进行初步整理,同时理清其对相关指标的定义,可以得到各方提出的不同的舆情应对评价指标体系,现分别对其进行个案研究。

(一)样本的整理与个案研究

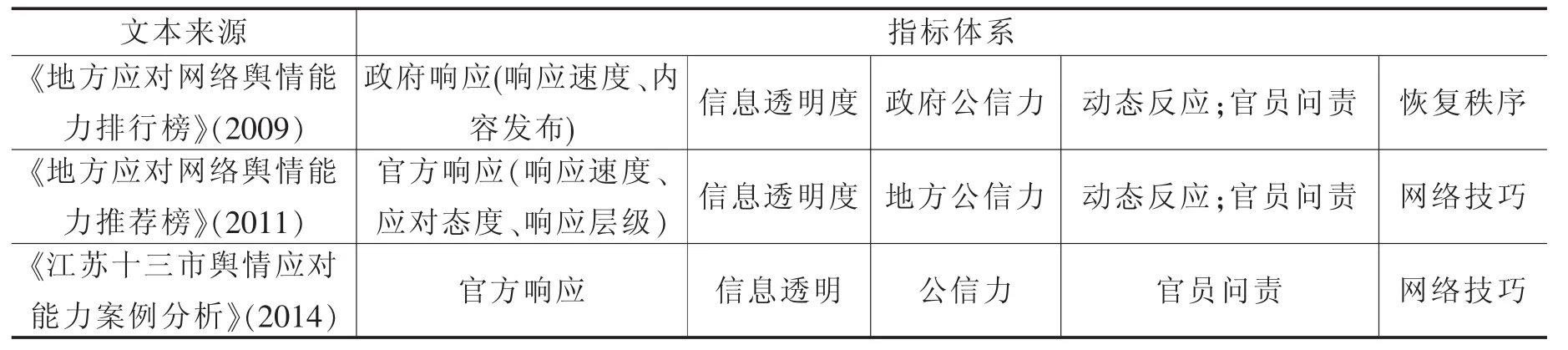

一是人民网舆情监测室提出的舆情应对评价指标体系。人民网舆情监测室是国内最早从事舆情研究的机构,早在2009年7月就首次发布了《2009年上半年地方应对网络舆情能力排行榜》,并作为一个常态业务每个季度都推出地方应对网络舆情能力推荐榜。其首次提出的舆情应对评价指标体系包括政府响应、信息透明度、政府公信力3个常规指标,以及恢复秩序、动态反应、官员问责3个特殊指标。2011年变动了部分指标:将政府响应改为官方响应、政府公信力改为地方公信力,扩大了这两个指标的主体范围;并将恢复秩序替换为网络技巧,强调了政府与网民的沟通交流。这两方面的变化体现了舆情的愈益复杂和网络舆情比重的增加。人民网江苏视窗2014年1月推出的《江苏十三市舆情应对能力案例分析》在人民网2011年提出的舆情应对评价指标体系的基础上去掉了动态反应这一指标。

人民网舆情监测室提出的舆情应对评价指标体系包含了时间维度和内容维度、静态维度和动态维度,能够比较全面地对地方政府应对网络舆情的能力进行评价。但这一体系也存在一些问题,例如动态反应(指平息事态、恢复秩序)和官员问责两项指标在“好事”中基本不会存在,那么便会使“坏事”更有得分优势。同时,“政府公信力”指标被定义为“突发公共事件和热点话题本身对政府形象的信任度,以及由该事件或话题触发的对公权力的刻板印象”。这一定义很难量化,因此在后面也逐渐被其他舆情应对评价指标体系所抛弃(见表1)。

表1 人民网先后提出的三套舆情应对评价指标体系

二是深圳新闻网提出的舆情应对评价指标体系。《深圳市网络舆情应对能力排行榜》是深圳市推出的国内首个地方网络舆情应对能力排行榜,包括响应速度、信息发布、机构行为、网络引导和应对成效五个指标,涉及舆情事件的回应、处理、引导与效果等方面的内容。该指标体系覆盖范围广且容易量化,但有一个明显的缺点:机构行为和网络引导这两个指标不是互斥的。体系提出者将机构行为定义为“衡量涉事单位是否有积极处置、有效改进、长效完善的措施”;将网络引导定义为“衡量涉事单位是否能够根据网络特点进行舆情研判,有针对性地答疑解惑”。后者的舆情研判和答疑解惑也属于前者涉事单位是否有积极采取效措施的范围。这两项指标在量化的阶段有可能会相互干扰,影响评价结果的精确性。

三是新华网网络舆情监测分析中心提出的舆情应对评价指标体系。从2012年8月起,新华网网络舆情监测分析中心开始发布 《城市网络形象——舆情应对能力榜单》,分为官方回应和媒体应对能力两个方面,包括初始回应速度、过程回应速度、初始回应效果、过程回应效果、最终处置效果和媒体应对能力六个指标,每个指标分为ABCD四个选项,各赋予其不同的分值。该指标体系受自身框架所限,缺少了内容、空间维度里必不可少的指标,舆情应对能力的评价结果略显片面。但其突破之处在于涵盖了舆情发展的各个阶段,体现了舆情应对过程的动态性。同时该体系的指标具有详细的量化标准,最后的评分虽不够精确但足够客观,值得借鉴。

四是暨南大学舆情研究中心提出的舆情应对评价指标体系。暨南大学舆情研究中心开发的政务舆情评估体系,根据反应速度、内容发布、传播渠道、沟通策略四个舆情应对评价指标,对每月广州市的舆情热点进行分析与打分,通过汇总得分来评定政府各部门的舆情应对能力。这一指标体系动态维度与静态维度、时间维度与空间维度、量化维度与质化维度兼备,且各指标间具有一定的互斥性,但也存在着缺乏具体的量化标准、专家主观判断程度较大等缺点。同时由于考虑到操作的简便性,该体系中的各指标都比较宏观,不够细化,降低了评价结果的精确性。

五是千龙网舆情产品发展中心提出的舆情应对评价指标体系。千龙网舆情产品发展中心推出的《北京市典型舆情应对能力指数排行榜》将舆情反应力、舆情引导力、舆情控制力和公信修复力四个维度作为一级指标,将政府部门对舆情事件的反应速度、危机公关能力、舆情信息处理能力、舆情平复周期、反应期舆情扩散度、回应期舆情传播度、舆情控制的效度、舆情处理的满意度以及政府形象的重塑度作为二级指标。此指标体系侧重于从政府的动态举措、舆情本身的发展情况和侧重于定性判断的效果层面来建构。这一指标体系采用了舆情监测的独特视角,通过对不同阶段的客体的衡量来体现主体的应对能力,即通过观测不同阶段舆情的发展情况来评价政府的舆情应对能力,同时也能够完整地呈现舆情出现、发酵、传播、平复的各个阶段政府部门的应对表现。

六是南方都市报提出的舆情应对评价指标体系。南方都市报《广州舆情应对评价榜》中的舆情应对评价指标体系包括响应速度、发布质量、应对成效、网络引导四个指标。这四项指标具有充分的互斥性,彼此互相独立。但其他方面的重要因素被忽略了,如政府部门的信息发布渠道是否丰富,政府部门是否拿出了令人信服的解决方案等。之后,该体系又补充了一个舆情应对难度系数指标,根据舆情事件本身的繁简程度打分,分值范围为0.1~1,越难应对的事件分数越高。4项指标与难度系数分别相乘后,再计算总分。这一指标考虑到了舆情事件的繁简程度给政府部门带来的应对难度,使最终的应对评价榜更具公平性,防止一些任务艰巨的部门长期垫底,打击其积极性。这一做法值得借鉴,但舆情应对难度系数指标在一定程度上属于定性判断,缺乏有效的量化规则,是否能够赋予其如此大的分值还需仔细斟酌。

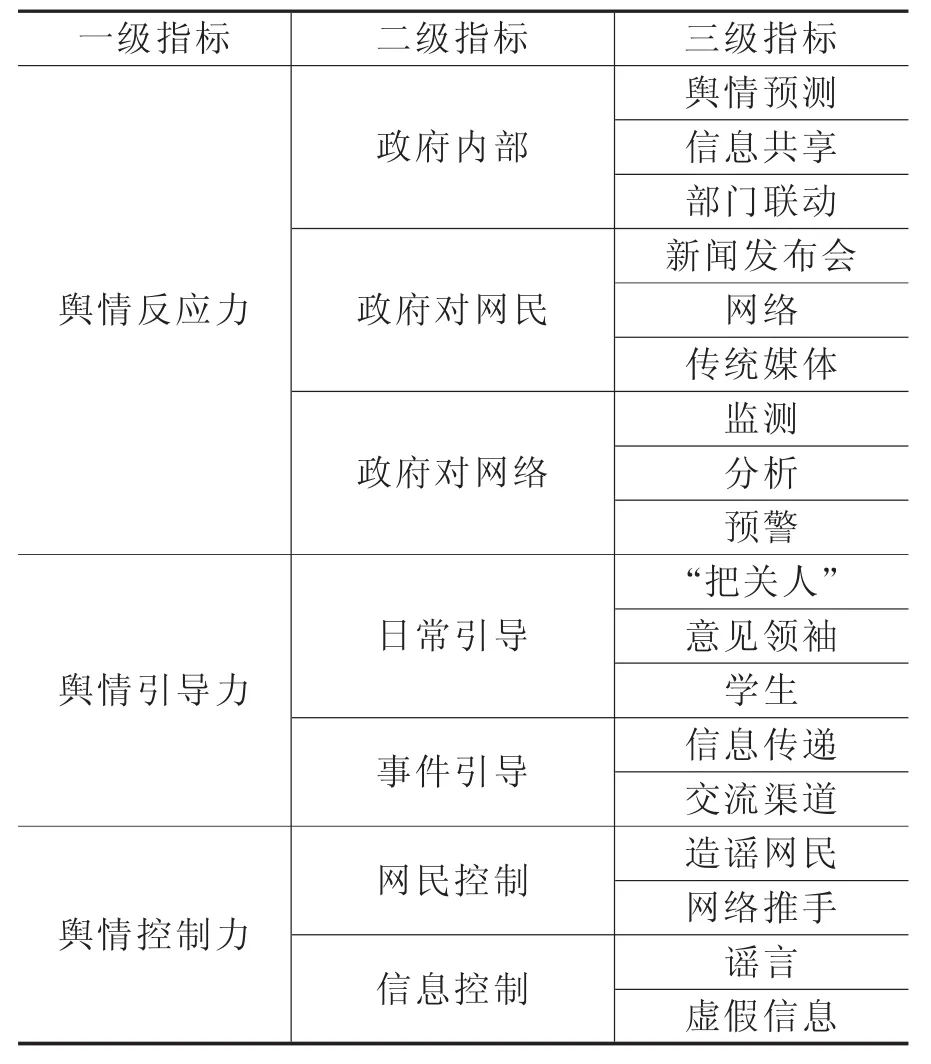

七是兰月新等提出的舆情危机预警评估指标体系。[3]兰月新等于2012年5月发表了论文《地方政府应对网络舆情能力评估和危机预警研究》,从舆情反应力、舆情引导力、舆情控制力三个方面构建了网络舆情危机预警评估指标体系,该指标侧重于对政府应对网络舆情的防御性能力的评估。除上述三个一级指标外,还包括政府内部、政府对网民、政府对网络、日常引导、事件引导、网民控制、信息控制等7个二级指标,以及包括舆情预测、信息共享等在内的18个三级指标。政府应对网络舆情的防御性能力是其舆情应对能力的重要组成部分。该指标体系由信息发布的速度和内容、传播渠道、事件处理和沟通策略四个方面来构建,基本上涵盖了应对网络舆情的防御性能力的方方面面。尤其是在舆情的沟通策略方面,评价政府的舆情预警、监测等能力的指标值得借鉴(见表2)。

表2 兰月新等提出的舆情危机预警评估指标体系

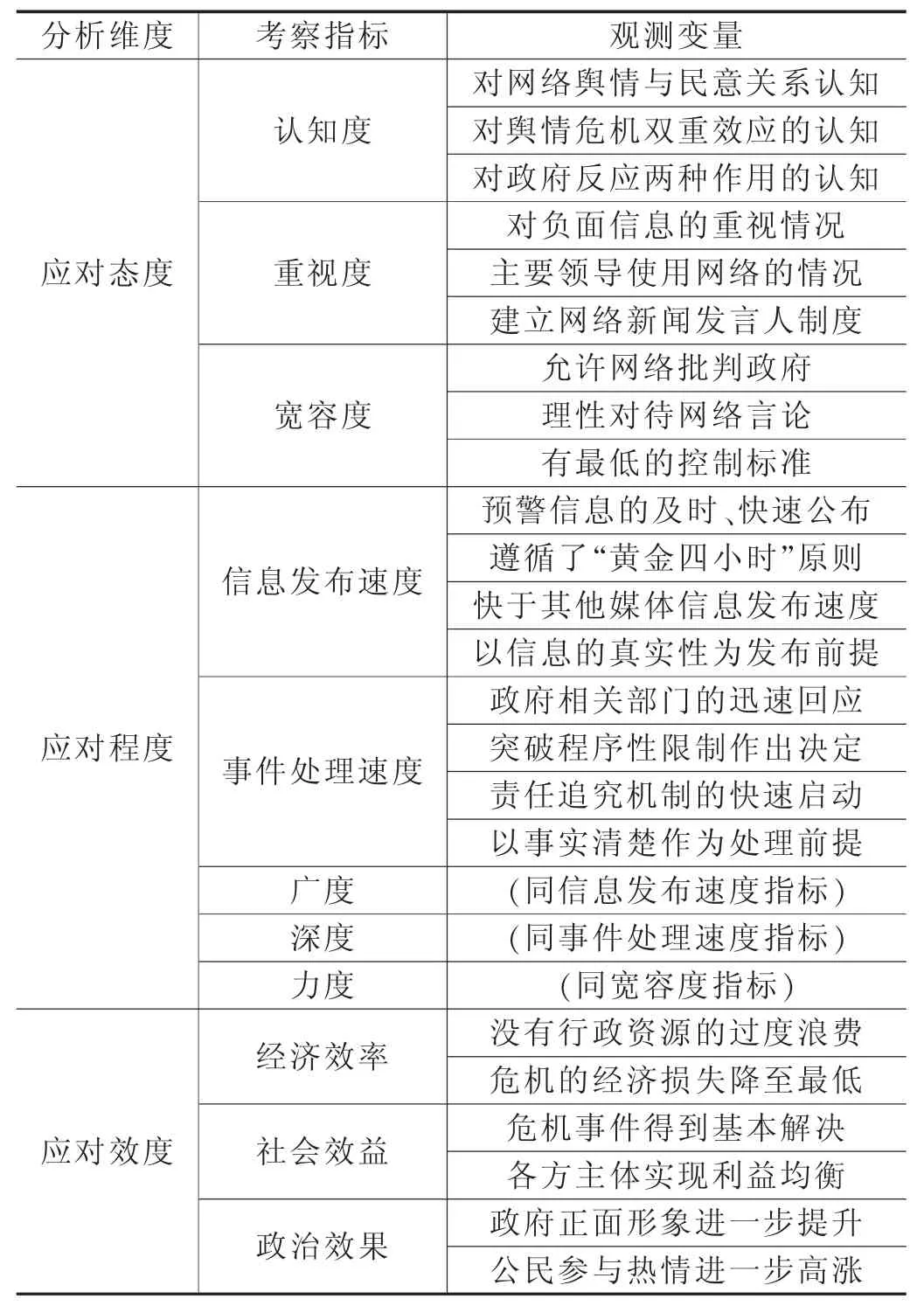

八是吕广振(2013)提出的舆情应对评价指标体系。吕广振在论文《地方政府应对网络舆情能力建设研究》中从应对态度、应对速度、应对程度和应对效度四个维度提出了地方政府应对网络舆情的能力评价模型,包括认知度、重视度、宽容度、信息发布速度、事件处理速度、广度、深度、力度、经济效率、社会效益、政治效果11个二级指标,并明确了具体的观测变量。该指标体系对政府舆情应对评价标准的认识较为传统,忽视了对媒体和传播渠道的利用,同时多个二级指标下给出的变量被重复使用,实际操作的可能性不大(见表3,下页)。

九是冯江平等提出的舆情应对评价指标体系。[4]冯江平等在论文《网络舆情评价指标体系的构建与应用》中提出的舆情应对评价指标体系属于网络舆情评价指标体系的一级指标,包括政府处理事件结果、政府危机公关能力和政府信息处理能力3个二级指标,以及政府对事件的响应速度、政府资源调配程度等9个三级指标。这9个末级指标涵盖了时间与空间、质化和量化等多个范畴,其中关于媒体协调、政府各部门的协调和政府部门信息的协调等指标有较大的参考价值(见表4)。

表3 吕广振提出的应对网络舆情能力的对策建议

表4 冯江平等提出的政府舆情应对能力评价指标体系

十是鲁鹏提出的舆情应对评价指标体系。[5]鲁鹏在论文 《网络舆情应对能力评价指标体系研究》中从组织层面的角度构建了舆情应对评价指标体系,包括4个一级指标、11个二级指标和22个三级指标。该指标体系包含的指标虽然很多,但缺少舆情应对的时间范畴,其他范畴如内容、空间、事件处理和沟通互动均有涉及。其中事件处理范畴涉及部门联动、处理流程、运用法律和资金投入等多个层面,沟通互动范畴侧重舆情监测和研判、危机预警等多个方面,具有一定的借鉴意义。但该指标体系相比其他指标体系更加复杂,并且其中一些指标如趋势演化、损失恢复很难量化,要想落地实施恐怕还要进一步的简化(见表5,下页)。

(二)舆情应对评价指标体系建立的挑战

通过对上述样本的整理与个案研究可以看出,各舆情应对评价指标体系虽各有优点,但很难尽善尽美:使用宏观指标必然会造成不精确,细化指标又难以落地测量;舆情的复杂性使其需要主观因素的评价,但主观因素过多会影响评价的精确性;将指标以相关框架的形式呈现能够更加系统,但同时也会被该框架限制影响指标体系的多样性。如何根据具体情况平衡这些矛盾,是当前舆情应对评价指标体系建立的最大挑战。

1.宏观和细化的矛盾

通过对比业界和学界提出的舆情应对指标体系可以发现,业界提出的指标体系多数只有一级指标,数量为4~6个,每个指标的涵盖范围都很广,没有进行细化。而学界提出的指标体系多采用二至四级指标,末级可量化指标的数量为10个左右,每个指标都十分具体。业界的舆情应对评价指标体系更注重可操作性,使用宏观指标能使需要测量的指标数量大大减少,更容易落地实施,能降低测量的难度和成本。但过于宏观的指标很难得到精确的量化结果,使专家主观判断的程度变大,大大降低了评价结果的精确性。学界的指标体系更注重指标体系的科学性与完整性,相比之下虽然足够细化,但操作性和落地性不强,要想落地实施恐怕要进行进一步的简化。此外,部分指标难以找到合理的量化方法,也容易造成测量结果的不精确。

表5 鲁鹏提出的舆情应对评价指标体系

2.公平性与精确性的矛盾

对舆情应对能力的测量不能只限于寻找各种各样的评定指标,也应平衡考虑到各方面的因素,如指标对不同性质舆情事件的适应程度,如动态反应(指平息事态、恢复秩序)和官员问责在“好事”中基本不会存在,在“坏事”上却更有得分优势。还有一些固定的因素对政府舆情应对能力评价产生影响,如受到过去影响的某类事件的政府公信力、民众心中的刻板印象及舆情事件处理的难易程度等。如果不考虑诸如此类的因素,势必会造成政府部门舆情应对能力评价的不公平。但另一方面我们也应考虑到,上述因素都是绝对质性的因素,要依靠评分者的主观感受进行评定,会影响结果的精确性。因此,在对这类指标进行赋值和打分时一定要综合考虑多种因素,并且尽可能综合考虑更多专家的意见。

3.阶段性评价和框架呈现的矛盾

为能够更系统地呈现评价结果,指标体系的构建者多采用一定的框架来填充指标,往往容易被自身设立的框架局限住。如新华网网络舆情监测分析中心在《城市网络形象——舆情应对能力榜单》中将舆情应对评价指标体系分为官方回应和媒体应对能力两个方面,包括初始回应速度、过程回应速度、初始回应效果、过程回应效果、最终处置效果和媒体应对能力六个指标。由于框架的局限,该指标体系缺少了内容、空间等不可缺少的范畴。但其指标的构建涵盖了舆情发展的各个阶段,完整地展示了舆情的出现、发酵、传播、平复的各个阶段政府及有关部门的应对表现,更加具有动态性。这一点也是其他框架的指标体系无法实现的。其他的如站在客体的角度上建立指标,通过对不同阶段的客体的衡量来体现主体的应对能力这一思路也是很少被考虑到的。

因此,指标构建者也应尝试使用不同的构建框架建构指标,探索多框架的指标构建模式,争取能更全面地体现政府的舆情应对能力。

三、样本的分类处理与理论建构

下面依据扎根理论对样本进行标签化、范畴化两次分类处理,并建构理论,以期得到更加平衡、全面的舆情应对评价指标体系的理论模型。

(一)将样本进行标签化处理

样本的标签化处理是扎根理论开放式编码的重要组成部分,开放式编码主要包括若干步骤:赋予现象标签——发现类属——命名类属——概念化类属。[6]将样本进行标签化处理并予以概念化,概念的名称可以来自资料本身,也可以是研究者自创,或者从其他学者的文献中借用。这里主要采用“合并同类项”的方式将样本的指标进行标签化处理,归纳总结出全面的舆情应对评价指标,以便进行下一步的分类和处理。

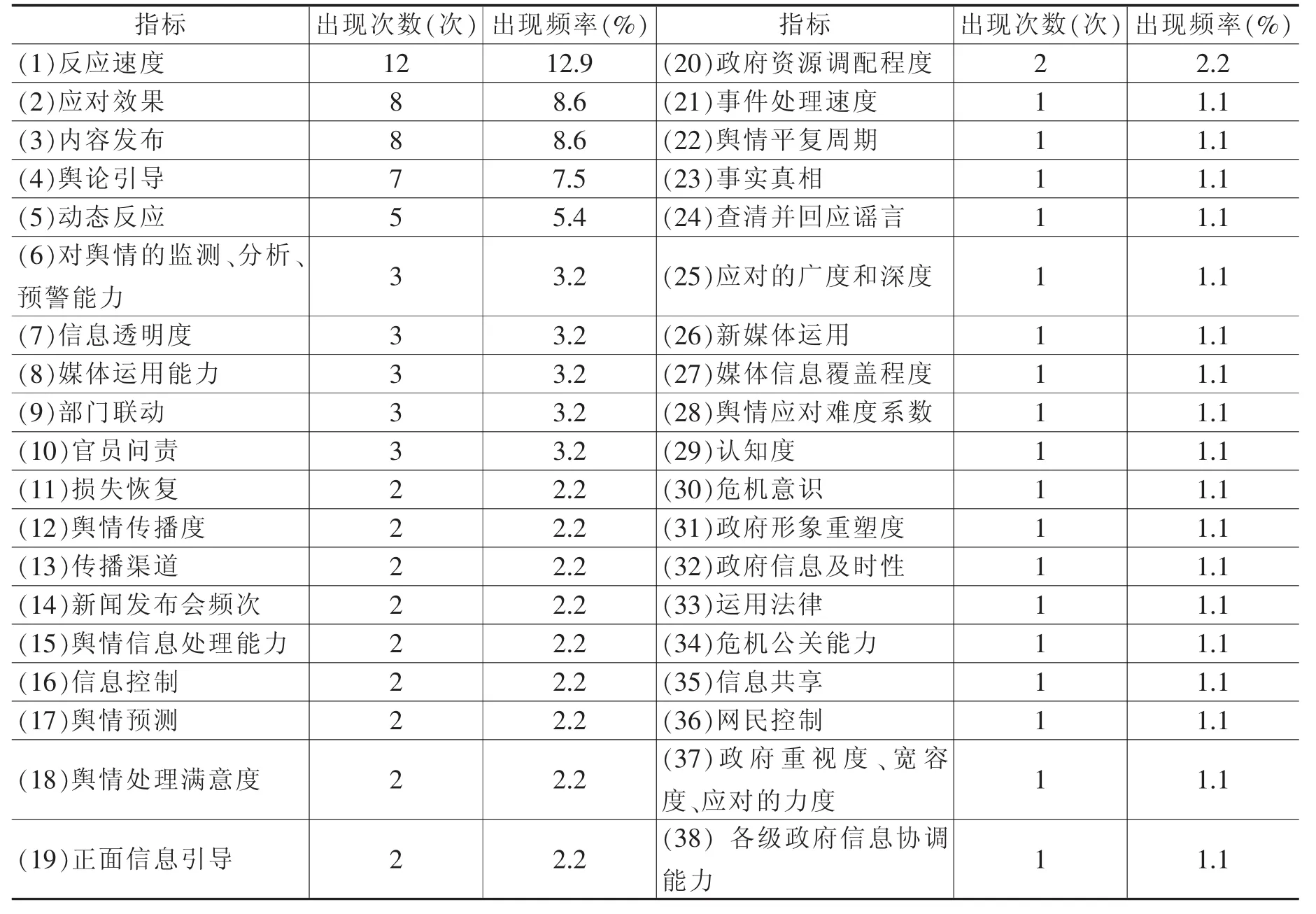

经统计,12个样本文献共计使用末级指标94次,平均每个文献使用的指标大致可分为4~6个维度。由于每套指标体系的分类标准不同、表达方法不一致,因此末级指标的划分存在较大差异。为便于比较,这里将表达意思相近的指标,如响应速度、反应速度、信息发布速度、政府对事件的响应速度等统一为反应速度;内容发布、信息发布、发布质量、信息有效性等统一为内容发布;动态反应、机构行为、沟通策略、处理流程统一为动态反应;网络技巧、网络引导、舆论引导、日常引导、信息应对技巧、网络意见互动统一为舆论引导。同时将包括反应速度和内容发布两个变量的官方响应指标拆分成反应速度和内容发布两个指标。对于上述原始文献所使用的指标进行归纳总结,采用“合并同类项”的方式合并相似关键词,最终得到舆情应对评价指标体系(见表6)。

表6 合并分类后的舆情应对评价指标整理

(二)将样本进一步范畴化

在将样本进行标签化处理并予以概念化后,扎根理论开放式译码的下一步便是将相关的概念聚拢成一类,也称为范畴化。通过挖掘范畴、发掘范畴的性质和性质的维度并为范畴命名以对样本进行进一步归类[7],从而将样本文献进行抽象化并上升到理论层面。

对表6的舆情应对评价指标进行再一次的归类,可以将38个舆情应对评价指标分为7个维度 28 个要素(见表 7,下页):将(1)反应速度、(21)事件处理速度、(32)政府信息及时性进行归类,统一为时间维度,其中包括政府反应速度、政府事件处理速度、政府信息公开及时性三个要素;将(8)媒体运用能力、(13)传播渠道、(14)新闻发布会频次、(26)新媒体运用、(27)媒体信息覆盖程度进行归类,统一为空间维度,其中包括媒体运用、信息覆盖程度、新闻发布会频次 3 个要素;将(3)内容发布、(7)信息透明度、(19)正面信息引导、(23)事实真相、(24)查清并回应谣言、(25)应对的广度和深度进行归类,统一为内容维度,其中包括回应内容质量、信息公开、正面引导、真相澄清4个要素;将(4)舆论引导,(6)对舆情的监测、分析、预警能力,(15)舆情信息处理能力,(16)信息控制,(17)舆情预测,(29)认知度,(34)危机公关能力,(35)信息共享,(36)网民控制,(37)政府重视度、宽容度、应对的力度,(38)各级政府信息协调能力,(30)危机意识进行归类,统一为动态维度的沟通互动,其中包括舆情信息处理、舆论引导、危机公关、部门间信息协调、对网民和信息的控制、政府态度6个要素;将(5)动态反应、(10)官员问责、(9)部门联动、(20)政府资源调配程度、(33)运用法律进行归类,统一为动态维度的事件处理,其中包括动态处理措施、责任追究、部门合作、资源调配 4 个要素;将(9)地方公信力、(28)舆情应对难度系数进行归类,统一为静态维度,其中包括地方公信力、舆情应对难度2个要素;将(2)应对效果、(18)舆情处理满意度、(31)政府形象重塑度、(11)损失恢复进行归类,统一为质化维度,其中包括舆情应对效果、民众满意度、政府形象修复度、损失恢复程度4个要素;将(12)舆情传播度、(22)舆情平复周期进行归类,统一为客体维度,其中包括舆情传播程度和舆情平复周期2个要素。

表7 舆情应对评价指标体系总结

(三)建构理论

依据扎根理论,通过挖掘范畴、发掘范畴的性质和性质的维度并为范畴命名,将表6通过标签化处理得到的38个舆情应对评价指标划分为时间、空间、内容、动态、静态、质化及客体7个维度,包括涉及舆情应对评价各个方面的28个要素。对其进行进一步分析可以发现,这7个维度之间存在着相互补充的关系。其中的28个舆情应对评价指标涉及范围广泛且具有互斥性,共同构成了一套完整的舆情应对评价指标体系,可作为一手资料,根据舆情应对评价工作具体的应用情况,再次运用扎根分析的译码技术展开研究。

1.时间与空间、内容维度的舆情应对评价指标

物质存在于时间与空间之中,政府舆情应对的内容需要依赖其传播时间和传播渠道才能达到效果。此三者对于政府的舆情应对来说是必不可少的。

在时间维度上,应包含日常信息公开的及时性、舆情发生时的反应速度和对舆情事件的处理速度,从舆情发展的三个不同阶段对政府的舆情应对工作作出评价。在空间维度上,应同时考虑到政府部门对各类媒体的运用情况和在各类媒体上的信息覆盖程度,同时,举办新闻发布会也是最能产生效果的指标。在内容维度上,回应内容的质量和信息公开的程度是必不可少的,积极的正面引导和及时澄清谣言发布真相也是必不可少的指标。

2.动态与静态维度的舆情应对评价指标

运动和静止是事物发展过程中两种不同的状态,动态是政府部门的能动反应,静态是政府部门的固化能力,两者共同构成了舆情事件解决的影响因素。

静态维度涉及一些固有的、不变的指标如地方公信力和舆情应对的难度。舆情事件本来就复杂多变,完全采用统一的指标对政府处理不同舆情的能力进行评判未免有失公平,采用静态维度指标进行评分,关于地方某类事件政府一贯的公信力和舆情事件的难度等因素被考虑在内,便有效地解决了这一难题。动态维度在各类舆情评价体系中被尤为看重,可细分为对事件的处理和与民众的沟通互动两个范畴。通过评价动态的措施、及时追责、部门间的合作和资源的有效利用,能够全面地反映政府部门的事件处理方面的能力;而政府与民众沟通互动的能力则需要通过评定政府部门的态度、舆情信息的处理与引导、危机公关、部门间的信息协调及政府部门对网民和信息的控制能力。

3.质化与量化维度的舆情应对评价指标

舆情应对评价指标最终都要经历一个量化的过程,使最终的政府舆情应对能力有一个更直观、更精确的展示。但正如前文多次提到的,舆情事件具有多变性与复杂性,在某些方面也需要客观理性的帮助使其测量结果更加公平合理,这就不得不用到质化维度的指标。质化维度的指标主要包括对舆情应对效果的评定、民众满意度的评定和舆情事件处理后政府形象的修复和损失的恢复。这些质性指标尽管是必不可少的,但同时也会影响评价结果的精确性,因此应为其设立科学谨慎的量化规则。

4.主体与客体维度的舆情应对评价指标

主体与客体也是思考问题必备的两个维度。政府部门的舆情应对能力的评价既要考虑政府部门自身的能力和举措等主体因素,也应考虑舆情各阶段的传播程度与平复周期,通过对不同阶段的客体的衡量来体现主体的应对能力。

此外,舆情应对的评价指标的维度还有事件的阶段发展维度,如随着舆情的出现、发酵、传播、平复的各个阶段政府及有关部门的应对表现,在此不一一列举。

四、结语

这里采用扎根理论对能够从公开渠道获得的12套舆情应对评价指标体系进行全面系统的分析,通过个案研究、标签化处理、范畴化等方法的运用,最终总结出涉及时间、空间、内容、动态、静态、质化及客体7个维度的舆情应对评价指标体系的理论模型,以期能为各方舆情应对评价指标体系的建立和完善提供一手资料,并结合舆情应对评价指标的具体应用情况进行进一步检验和研究。

[1](英)凯西·卡麦兹:《建构扎根理论》,重庆大学出版社,2009年

[2]陈向明:《扎根理论的思路和方法》,《教育研究与实验》1999年第4期,第58~59页

[3]兰月新 希琳 成鑫:《地方政府应对网络舆情能力评估和危机预警研究》,《现代情报》2012年第5期,第8~12页

[4]冯江平等:《网络舆情评价指标体系的构建与应用》,《云南师范大学学报(哲学社会科学版)》2014年第 2期,第 75~84页

[5]鲁鹏:《网络舆情应对能力评价指标体系研究》,《探索与争鸣》2015 年第 1 期,第 211~213 页

[6]田霖:《扎根理论评述及其实际应用》,《经济研究导刊》2012年第10期,第225~226页

[7]李志刚:《扎根理论方法在科学研究中的运用分析》,《东方论坛》2007 年第 4 期,第 90~91 页

Evaluation Index System of Public Opinion Response and Its Construction

Li Wenjing

According to the grounded theory,the research divides the 38 evaluation indexes of response to public opinion into 7 dimensions:time,space,content,dynamic,static,qualitative and object,including 28 elements involving the evaluation of response to public opinion of all aspects,by the method of mining category,exploring the nature of the category and the dimensions of nature,named for the category.Further analysis shows that there are complementary relations among the 7 dimensions,of which 28 evaluation indexes of response to public opinion involved a broad range and mutually exclusive.They together constitute a complete set of the evaluation index system of response to online public opinion.

public opinion evaluation index,internet thinking,information publicity