社会资源、弱势群体与慈善文化的包容传承*

陈 静 董才生

社会资源、弱势群体与慈善文化的包容传承*

陈 静 董才生

草根慈善组织整合社会资源为弱势人群提供社会服务是对以政府为主体的社会福利供给格局的重要补充。以HD家园为例,阐述了草根慈善组织参与孤儿救助的行动逻辑和生存策略:一方面通过对政府集体主义儿童福利供给模式的模仿获取合法性生存资源;另一方面注重对弱势人群的人性化和人情化社会关怀,形塑理念层面的受助儿童家庭结构意涵,在培育组织感恩文化的同时创新孤儿救助的路径。草根慈善组织的孤儿救助实践诠释了传统与现代慈善文化交融与包容性发展的重要价值和方向。

草根慈善组织 慈善救助 弱势群体关怀

作者单位清华大学公共管理学院 北京 100083;吉林大学哲学社会学院 吉林长春 130012

院舍式养护是指将残弱人群集中在相对固定的院舍内,通过提供集体化生活照料、精神慰藉等服务以保障其基本生活和其他各项权益。西方国家在改进儿童福利服务的历程中,为避免院舍式养护模式的弊端如家长制、不利于儿童个性发展、亲情与温暖缺失、与主流社会隔离不利于儿童正常社会化等,逐渐关闭了对儿童进行集中照顾的机构。受诸多因素影响,我国的一些草根慈善组织在孤儿救助与保护中依然采取院舍式养护模式。

儿童福利机构是在特定的历史阶段、特定的政治、经济、法律环境和社会福利制度基础上成立和运营的。儿童福利制度本身带有一定的意识形态色彩。儿童福利机构从占主导地位的意识形态中获得生存所需的合法性,发现并实践自身运作的目标和意义。[1]院舍式养护是我国孤儿救助领域中从古至今延用的主要养护模式,无论是政府出资建立还是民间的善会善堂,都是通过院舍式集中照料为孤贫儿童提供救助和保护。新中国成立后,政府垄断了儿童福利供给,建立了将残弱人群集中于公立福利院进行照料的集中养护模式,这一模式被赋予特殊的时代意蕴和社会价值,被视为体现社会主义优越性的重要福利制度安排。院舍式养护模式倡导儿童通过在艰苦朴素的集体生活中培养团结、互助、合作、共进的优良品德,成为社会主义社会的合格接班人。改革开放后,孤儿养育模式引入了家庭寄养等国际流行的新型养护模式与理念,然而在民间孤儿救助事业中,院舍集中供养仍然是主要养护模式。在此,以HD家园为例,阐述草根慈善组织参与孤儿救助的行动逻辑和生存策略,探索和思考草根慈善组织行动在整合社会资原、衔接传统与现代慈善文化方面的重要价值。

一、研究方法和个案简介

(一)研究方法

本文共有三个资料来源:一是HD家园的历史资料,包括规章制度汇编、出版的书籍、财务档案、人事档案、财务审计报告、年度工作报告等。笔者查阅了HD家园在网络上公开的受助儿童与爱心人士的往来信件、新闻媒体对HD家园创办者以及HD家园的报道等。二是政策文件,包括国家和地方政府有关草根慈善组织发展的政策法规文献、孤儿救助类文件等。三是访谈录音。

以定性研究为总体思路,辅之以统计调查的方法,具体而言主要是运用文献研究、实地调研、个案访谈、参与式观察、政策研究等方法搜集HD家园从成立至今,尤其是初创时期艰难维生的历史资料,访谈对象为HD家园的创立者、民政部门和妇联部门工作人员、在HD家园工作长达十年的老员工,以及HD家园助养的孤儿。

(二)个案简介

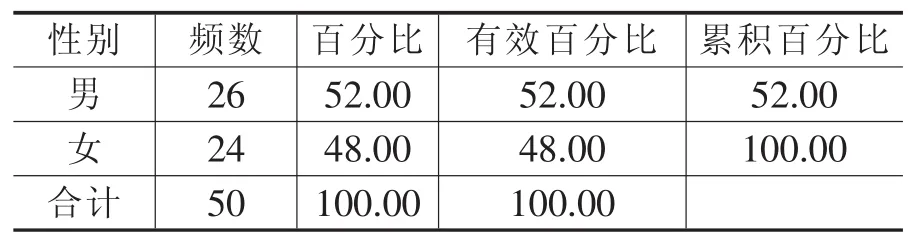

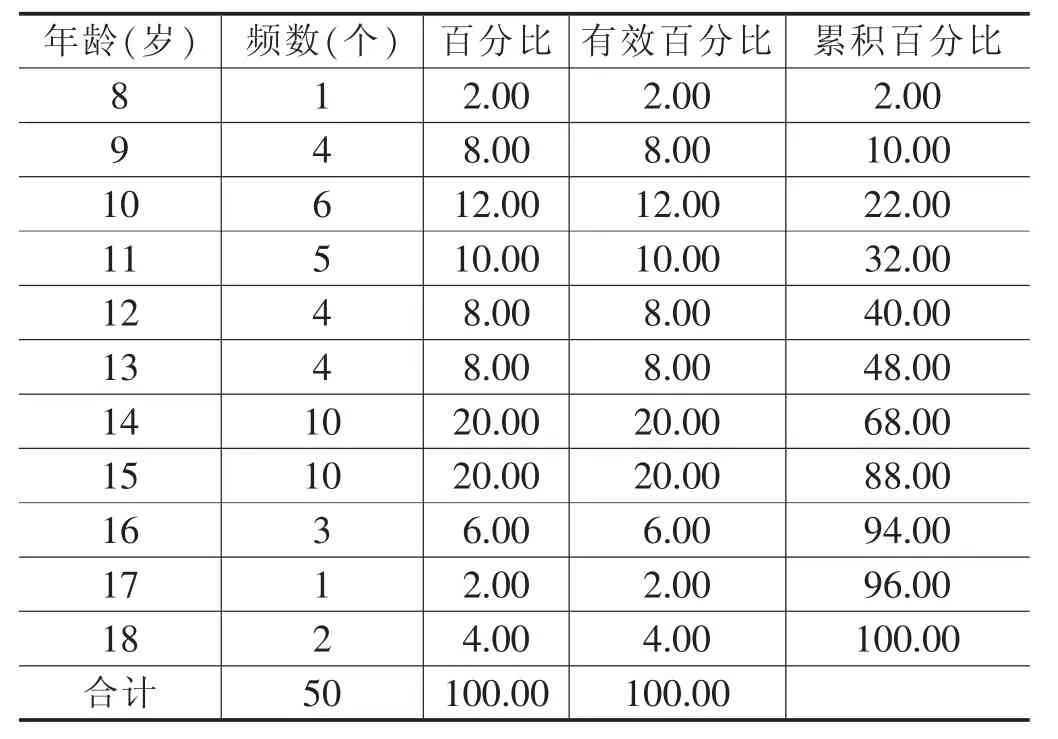

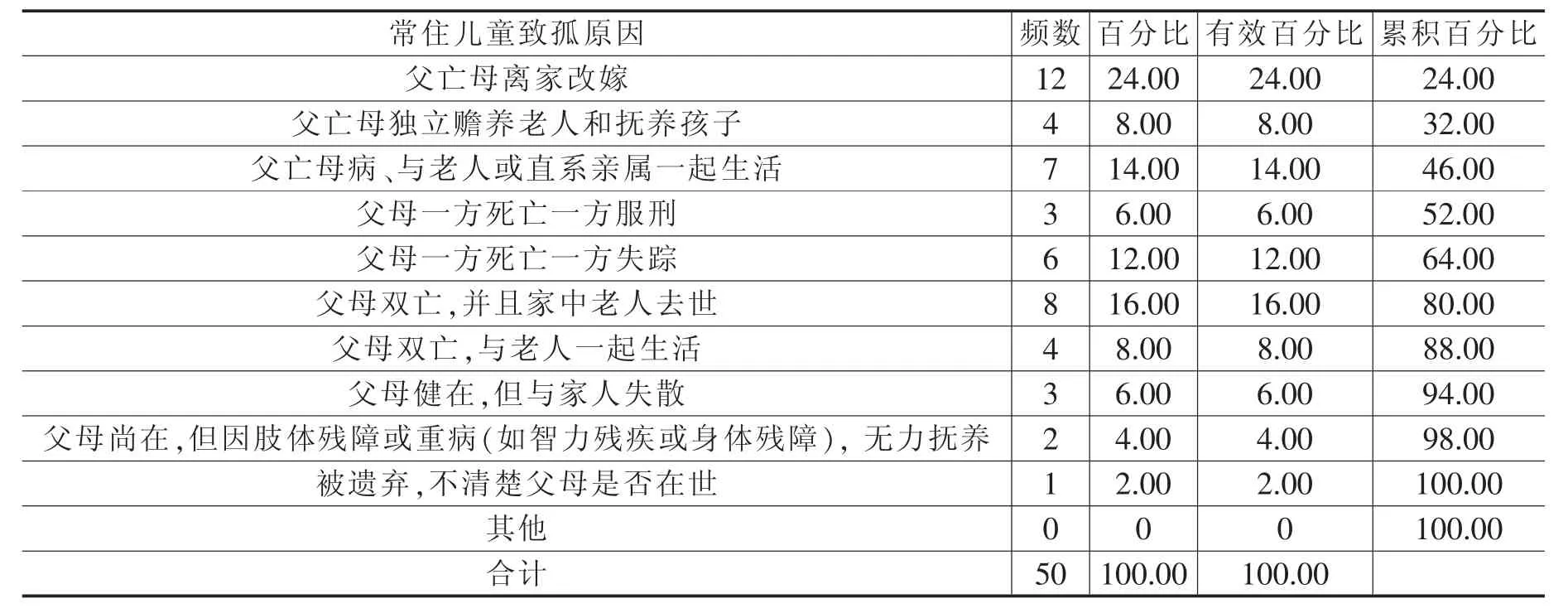

HD家园坐落于H省B市城乡结合部,至今未合法登记注册。HD家园是民间慈善组织通过基层慈善实践活动形成的孤贫儿童救助和保护经验的结晶,是民间社会力量自发自愿整合资源促进困境儿童福利服务制度得以完善的有益探索。笔者在HD家园全体工作人员的协助下,向到HD家园进行捐赠和参与志愿服务的社会爱心人士发放了200份问卷,向HD家园常住儿童发放50份问卷,采取一对一问答,问卷回收率为100%。HD家园被调查50名常住儿童的情况如表1~5所示。

通过HD家园的成长历程,可以了解我国民间社会慈善事业发展和变革的趋势,解析民间慈善由传统向现代转变的困难与契机。把HD家园的助孤实践放到我国经济社会结构深刻变化的大背景之下进行分析,探析草根慈善组织参与孤儿救助对促进我国儿童福利制度完善的深刻启示。这里以国家与社会关系的演变为研究框架,研究草根慈善组织的生存模式和生存困境,力图总结和提炼出具有现实指导意义和理论创新价值的社会慈善制度创新模式,为草根慈善组织与政府在孤儿救助领域形成良性互动格局提供科学的决策参考依据和可资借鉴的官民合作模式。

二、草根慈善组织参与孤儿救助的行动逻辑与生存策略

HD家园为获得生存所需的社会合法性,对公立福利院集中供养模式进行模仿,并内化了这一模式的意识形态和集体主义价值观。形塑与政府同类组织相同或相似的组织文化是制度环境本身对于组织的要求,也是组织能动地适应社会控制所选择的生存策略。

表1 HD家园儿童性别比(%)

表2 HD家园儿童年龄分布状况(%)

表3 HD家园常住儿童入住家园的时间(%)

表4 HD家园常住儿童户籍状况(%)

(一)孤儿集中养护模式的确立:对公立福利院的模仿

夫马进通过对中国清代育婴堂的研究发现,历史上各都市至少是府城一级的都市所建立的育婴堂的经营和管理方式惊人地相似,因为各地育婴堂的建设都受到先期设立者的直接影响。[2]HD家园的创立者在建园之前并没有儿童福利机构建设的经验,最初的设想是给山区孤苦无依、缺失社会保护的孤儿建一个温暖的家,期望通过社会的支持维系孤儿的生活,并通过德、智、体、美、劳全方位教育使孤儿长大后可以成为对社会有用的人,把家园感恩回馈的理念传递到社会中去,让更多的人参与到关怀孤寡残障等弱势人群的慈善事业中来。院舍式集中养护方式的确立是建基于慈善功德会在十余年的山区扶贫工作经验作出的决策,而集体主义的养护模式是HD家园在发展过程中对行政合法性和法律合法性获取难度的深刻认知的基础上,重视社会合法性建设,通过对社会集体主义养护模式的模仿所形成和改良的院舍式助养模式。

历史上,对孤儿进行院舍式集中照顾始于隋唐时期佛教的悲田养病坊。悲田布施认为将弱势人群集中起来供养是社会救助的最佳方式,如《佛说像法决疑经》等佛教经典提倡大规模的悲田救济行动。[3]之后历代的对鳏寡孤独人群的救助也是以院舍式的养护为主。民国时期著名的北京香山慈幼院是院舍式孤儿救助和养护模式的成功典范。新中国成立以后,政府在中央集权的制度背景、计划主义经济体制和集体主义观念的基础上确立了把孤儿集中在福利院进行照顾的机构养育模式。对孤儿进行救助被视为体现社会主义制度优越性和发扬扶贫济弱优秀传统美德的国家和社会的责任。这也导致在相当长一段时期内,国人心中的慈善事业就是到养老院、儿童福利院献爱心。

我国近年来采用了院舍式养护与家庭寄养、领养等相结合的方式以改进孤儿救助模式。在实际操作中,由于国人家庭观念的私域化特征显著、血亲文化浓厚以及政府对家庭寄养模式的追踪与监控难以有效实施,家庭寄养服务质量不稳定性引起人们的重视。家庭寄养和领养、收养是孤儿回归家庭和融入社会的重要途径和较之于院舍式养护更好的养护模式。但是考虑到我国城乡儿童社会福利供给服务发展不均衡以及孤儿地域分布上的相对集中化状况,院舍式养护仍然是相当长一段时间内对孤儿进行有效救助和安置不可或缺的助养模式。

儿童养护和照料工作不仅是为儿童提供生活或身体照料,也是儿童教育和社会化的一个重要部分。[4]集体主义的院舍式养护是一种团体式照顾,它为儿童提供24小时的衣食住行服务和照顾。儿童可依本身的情感需求来调整其与机构中照顾者的接触和关系,以维持一种安全的心理距离。院舍中的朋辈群体共同生活的模式为儿童进行情感交流创造了更多的机会。院舍养护为机构中的儿童提供了较多的亲职角色,儿童可以根据自己的喜好来加以选择。这是一种特殊的集体生活,是有组织、有纪律、有统一要求、有规律的集体生活,在机构中生活的儿童必须服从机构的统一要求和管理。院舍的控制与管理具有规范性、权威性与制度性,机构能提供一个通过计划和控制的环境来帮助机构中的儿童。团体具有较强的凝聚力,并且通过对团体的认同作用,会产生与团体相同或相似的价值观。[5]社会心理学研究发现,集体式的养育对于淡化过往经历中的创伤有一定的积极意义。

表5 HD家园常住儿童致孤原因(来园背景)分类概况(%)

(二)对孤儿进行集体主义和爱国主义教育:社会主义价值观的内化

《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标纲要》、《中华人民共和国义务教育法》都明确了国家和社会对公民进行爱国主义、集体主义、共产主义教育,进行理想、道德、纪律、法治、国防和民族团结的教育,弘扬传统美德,培养团结互助精神的规定;明晰国家和社会有责任让让孤儿在充满亲情的社会主义大家庭中健康成长。

霍夫斯泰德指出,集体主义指这样的社会,人们从出生起就融入到强大而紧密的内群体中,这个群体为人们提供终生的保护以换取人们对于该群体的绝对的忠诚。[6]集体主义强调了个人与集体之间紧密的联系和相互的义务与权利,集体负有保障个体权益的义务,并在精神层面上为个体提供安全感、归属感以满足个人情感方面的需求,个人通过对集体文化、规范的内化和对集体决策的遵从来实践对集体的忠诚。个人和他所在的内群体之间,无论是在实际生活中还是在心理层面上,都存在着一种相互依赖的关系。[7]

HD家园在“家”的建设上,首先明确了家园是一个有秩序的集体,通过让儿童充分参与到集体的建设中来,培养儿童的集体观念。定期邀请社会相关部门负责人来家园,为儿童进行各方面的法治和社会教育。孩子们学习《义务教育法》、《未成年保护法》、《道路交通法》、《消防法》、《治安管理法》等。 通过诵读《弟子规》、《论语》进行传统美德教育,教导儿童要热爱家园这个大家庭,热爱原生家庭中的父母和亲人。HD家园注重对儿童的综合素质的培育,鼓励儿童在课余时间参加集体劳动,在劳动中体验对家庭的义务和责任。

全体孩子与工作人员共同参与管理,培养孩子民主决策,依法管理,以德育人,以法治家。年满12岁以及小学五年级以上的儿童有选举权,管委会唱票选举,孩子们开会讨论家园管理,公平处事、公开辩论、公正判断,公心为上。

LD中学64班初三班主任MLS:HD家园的孩子爱集体、爱同学,懂事,不小心眼。参与所有的活动,乐于帮助同学们。

HD家园将红色教育、传统文化教育融入儿童的生活和学习中。《中共中央、国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》指出要充分发挥爱国主义教育基地,各种法定节日、传统节日,革命领袖、民族英雄、杰出名人等历史人物的诞辰和逝世纪念日等蕴藏着的宝贵思想道德教育资源对未成年人的教育作用。未成年人思想道德建设的主要任务是弘扬和培育以爱国主义为核心的伟大民族精神、培养良好道德品质和文明行为、普及“爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献”的基本道德规范,积极倡导集体主义精神和社会主义人道主义精神,勤奋学习、大胆实践。HD家园组织儿童诵读革命先烈故事以树立正确的价值观和人生观。HD家园鼓励儿童在认真学习文化基础知识的同时,积极参加学校义务劳动、积极加入共青团。每年的暑假或寒假,家园会组织夏令营或冬令营,组织儿童去参观革命根据地、历史博物馆、航空航天博物馆、天安门、西柏坡,到烈士陵园扫墓,参观地道战遗址等,教导孩子们热爱国家,缅怀革命先烈,奋发图强,长大后做对社会有用的人,为国家多作贡献。

(三)集体主义取向的“家”:HD家园的“家文化”

从家庭和个人关系的角度上说有两种代表性的文化:人本位和家本位。人本位是指在个人和家庭的比较中更重视个人,强调个人的生存、意志和发展,主张人的个性和独立性,家庭服从个人。家本位则不同,它在个人和家庭的比较中更重视家庭,强调家庭的利益、生存、意志和发展,个人服从家庭。[8]1971年,美国人类学家墨多克通过对860多个社会的跨文化比较研究指出,家庭是一个社会团体,婚姻关系和血缘关系(收养关系)是家庭的核心要素。[9]把家庭界定为相爱和彼此关心的一群人,超越了以往家庭概念的婚姻、血亲关系等核心要素,亲密关系的集合体概念可以涵盖各式家庭。上岛千鹤子指出,构成家庭的层面有现实和意识两个方面。家庭的成立不仅要有血缘关系的存在,而且要成员意识到家庭的存在和具有家庭意识,这种使家庭成立的意识是家庭的自我认同意识,当家庭成员具有家庭的自我认同意识时,家庭才真正成立。[10]

HD家园和儿童共同营造了一个充满亲情的“家”的氛围。HD家园的院舍式养护与公立福利院的养护模式不同之处在于,它营造了一个以集体主义理念为导向的“家”,这个家里的成员虽然没有血缘上的联系,但是家里的成员在内化集体主义价值观的同时,相近的年龄、相似的生活阅历和共同的理想追求拉近了心理距离,共同营造了一个集体主义的“大家庭”。

HD家园儿童TYU(16岁):生活在HD家园里,我们不仅沐浴着爱的阳光,也感受到一般人得不到的快乐。在这个大家庭里,我们学会了独立、自主、团结、友爱,我们学着怎么认识命运,了解人生。我爱家园,它是我们立志的地方,这里有我们灿烂的欢笑;我爱家园,她教会了我们怎么做人,这里是我们迈向人生的起点。家园的教导和我们的所见所闻,让我们懂得了这样的爱心人士发自内心地帮助我们而无所求,这是最值得敬重的。谁言寸草心,报得三春晖。我们一定会用积极的人生态度报恩的。

金耀基曾指出:“中国传统社会结构中最重要而特殊的是家族制度,中国的家是社会的核心。它是紧紧结合的团体,并且是建构化的,整个社会价值系统都经由家的育化与社化作用得以传递给个人。中国的家,乃不止指居同一屋顶下的成员而言,它还可横扩及家族、宗族,而至氏族;纵的上通祖先,下及子孙,中国的家是一延展的、多面的、巨型的家。”[11]“中国人的生活倚重于家庭亲族之间,‘因亲及亲,因友及友’的关系模式是家庭结构的翻版及推延,这种人际心理和社会关系结构的吻合使得中国社会中的人情从家庭向社会的泛化成为一种可能。”[12]HD家园在替代性养护中所营造的家文化氛围,使得院内的儿童得到精神心理上的安慰以及 “拟家庭”式的温暖和“兄弟姐妹亲情”,为儿童的健康成长创造了较好的心理环境(见表6)。院内养护的儿童在内化家文化的基础上,衍生出一种超越血缘的兄弟姐妹间的权利和义务关系,亲人和朋友是园内多数孩子对相互之间关系的认知。孩子们由于来园之前有着相同或相似的家庭背景,在生活和学习中相互怜悯、关怀和相互支持。

表6 HD家园儿童对家园生活的体验(%)

HD家园儿童YE(15岁):家园是一个大集体,家园的兄弟姐妹们都来自不同的地方,在生活习俗、语言方式、兴趣爱好等方面多少有所差异,所以喜欢搞小集体,很容易便会闹起小矛盾。家园既然是一个整体就不应该经常闹矛盾,在集体中闹矛盾往往影响的不单单是个人而是整体,既然是整体就要把整体的利益放在最前面,所以为了家园整体的利益我们就应该学会包容和理解身边的兄弟姐妹们。当他们做错事时作为大孩子的则应该用包容心去劝服犯错的孩子,而犯错的孩子则应该站在对方的角度上去思考、去理解、去承认自己的错误,而不是一味地去顶撞、去反驳。在家园这个集体中生活,我懂得了想让集体更团结、更紧密就应该把自己的力量都释放在集体中,同时要学会用自己的包容心、理解心去接受和帮助集体中的每一个人。

“孤”是孤儿生存困境的成因和阻碍孤儿正常社会化的重要因素,HD家园集体主义的“家”一方面为儿童提供了心灵慰藉,另一方面维系“家”的纽带是儿童在互助互爱与感恩回报中所形成的,而这种互助意识和感恩意识中内含的相互尊敬、理解、同情、关爱与合作等具有利他取向的心理和行为是道德因素的萌芽,是孤儿从小树立健康的家庭观和社会观以形成儿童亲社会行为的重要影响因素。社会心理学的研究指出,“道德发展与亲社会行为的发展是儿童社会性发展中两个密不可分的领域。道德发展是指个体随着年龄的增长,逐渐掌握是非判断标准以及按该标准去表现道德行为的历程。亲社会行为是指帮助、安慰、分享、合作、同情等有利于社会和他人的行为。个体道德与亲社会行为的发展状况是个体社会化过程成败的最重要的一个指标。”[13]皮亚杰指出了“儿童道德发展过程中,由他律向自律的发展过程。责任感是一种尊敬的情操,包含爱和怕”[14]。学者在对中国儿童道德发展规律的研究中指出,6岁的儿童已表现出对道德规则和社会习俗的直觉区分,但对两者的深刻理解则需到8岁左右才能达到,儿童对道德规则的理解,强调公平原则、他人幸福和义务责任等因素,而对社会习俗的认识,则强调社会习俗传统、团体规则和不良后果。[15]孤儿亲社会行为的培养不仅对于孤儿本身的正常社会化具有重要意义,对提升儿童社会适应能力和预防未成年人犯罪、维护社会的安定也有积极的作用。

(四)HD家园慈善文化的培育:惜福、感恩与互助

院舍集中供养模式倡导儿童通过在集体生活中培养艰苦朴素、吃苦耐劳、互助合作、团结共进的优良品德,长大后成为合格的社会主义制度的接班人。这一理念其实也是具有感恩回馈意涵的,在抽象层次上体现了儿童对于国家和社会的回报。儿童被视为祖国未来的希望,孤儿的社会救助体现了社会主义优越性。儿童在福利院中成长,党和国家为儿童提供生存所需的各项资源,党和国家扮演着“母亲”的角色;而儿童是社会主义大家庭中的成员,长大后成为社会主义制度的接班人,肩负着传承社会主义的优良传统和美德的任务。感恩与回馈意识的培养是儿童品德塑造中的重要内容,但此时儿童感恩回馈的对象是具体、细致而又富有层次性的,包括给予儿童温暖的个人或家庭、对儿童进行养护的机构以及抽象层面的社会和国家。

HD家园创始人曾教育孩子们:“凡是人,皆须爱,天同覆,地同载。为人处事,胸怀豁达,知足、感恩、善解、包容、惜福、利人,这就是HD家园人。”由社会爱心人士与家园员工共同谱写了孩子们的饭前感恩词:“感恩天地,阳光雨露;感恩社会,恩惠护佑;感恩师长,谆谆教诲;感恩大众,辛勤付出;感恩兄弟姐妹,理解帮助;生活在感恩的世界,幸福快乐!”

HD家园通过整合社会慈善资源为孤儿提供助养服务,它既发挥着福利服务供给的功能,又承担着慈善文化的建设和传递工作。HD家园对慈善文化的培育首先表现在组织内部对员工的要求和对儿童的教育模式上。在集体主义的“家”中,家园本着“儿童利益最大化”和“儿童优先”的原则,让“孩子当家作主”,在赋予儿童权利的同时也通过对义务的要求来锻炼儿童独立生活的能力。

HD家园注重内部互助意识的培育。为使家园形成互帮互助的良好风气,增强儿童的家庭责任感,家园管委会让不同年龄的儿童结成对子,在学习、医疗、个人卫生方面进行一对一互相帮扶。家园还对儿童提出了一个要求,年满18岁以上的儿童参加工作后,将每月收入的10%资金交回家园用于抚养年幼的儿童。家园建立的这一“子女”对“家”的反哺模式不仅强化了儿童的“家”的观念,也从“拟家庭”出发,培育了儿童的感恩意识。

爱心人士捐给HD家园的衣物、棉被和粮油等食物,如果有富余的,HD家园慈善救济科会组织儿童去贫困山区开展慈善捐赠活动,把衣物、棉被和粮油捐给困难家庭。在节假日里,组织儿童到福利院慰问孤老残幼。鼓励儿童拿出零花钱捐给大病患者、地震灾民。在家园的教育和引导下,儿童渐渐在生活中树立了感恩回馈的理念,有些儿童主动参与了义务献血、和老师们一起到山区捐赠图书等志愿活动,有的儿童还在学校里组织成立爱心志愿者协会,和同学们一起为社会提供力所能及的志愿服务。

三、总结与思考:社会慈善文化的传承与重构

草根慈善组织采取院舍式养护模式对孤儿进行救助,是慈善文化、家文化和集体主义思想的传承,是社会慈善制度的延续和创新。格尔兹认为:“文化表示的是从历史留下来的存在于符号中的意义模式,是以符号形式表达的前后相袭的概念系统,借此人们交流、保存和发展对生命的知识和态度。”[16]在论及文化与社会行为、社会结构间的关系时,格尔兹谈到:“文化是意义结构,依据它人类解释他们的经验并指导他们的行为;社会结构是行为的形式,是实际上存在的社会关系网络。”[17]甘阳指出,文化的传承应具有连续性,我们应重新认识整个传统中国的历史文明对现代中国的奠基性。中国的历史文明共同体具有高度的历史连续性,表现为每一后起的新时代能够自觉地承继融会前代的文化传统。[18]

(一)尊重慈善事业发展规律:在“施助—受助”互动关系中形塑慈善文化和规则

慈善是一种文化现象,慈善文化的建设是慈善组织的灵魂和使命,也是慈善事业发展的核心动力。草根慈善组织及其社会行动既是民间互助互济的行为模式,又是民间社会互助的文化模式。在看待草根慈善组织生存困境及其存在价值时,更多地关注了草根慈善组织在政府的权威体制下服务弱势人群的社会功能,遗失了以多元化的视角来审视草根慈善组织对于社会文化传承与创新的重要意义。

慈善在中国传统文化中被认为是一种道德的实践,是与个人的内省和推己及人的慈悲情怀密切相关的。例如中国传统重要慈善文化渊源——儒家思想的内核为仁,讲求由仁而趋善。从儒家的观点来看,善即为仁,而仁就是爱人。孔子所提出的仁是一个道德感情和伦理规范相结合的范畴。为实现仁,人们须扬善止恶,加强人格与道德的修养。[19]道德是通过人与社会的互动以及人对社会环境的回应而形成的。道德的形成受文化的影响,由人与社会的关系所决定。人们在社会交往中通过学习、反思,调整和互动,发展出了道德规则(王笃强,2002)。慈善文化是一个不断建构的过程,是在受助者与施助者之间、慈善组织与社会支持体系之间、慈善组织与国家以及市场力量的互动中不断传承与重构的过程。引导和促进民众自发自愿地参与慈善活动的重要意义在于尊重慈善文化发展的规律,在施助者与受助者之间形成自然的联系纽带,尊重施助者与受助者的需求和意志,通过“施助—受助”互动关系灵活地形塑慈善文化和规则。

(二)重视草根慈善组织的社会价值:衔接传统与现代慈善文化

现代意义上的慈善是建立在社会捐赠基础之上的民间社会性救助事业,其本质特征是以善爱之心为道德或伦理基础,以贫富差别的存在为社会基础,以社会捐献为独特的经济基础,以草根慈善组织为组织基础,以捐献者的意愿为实施基础,以公众普遍参与为发展基础。[20]现代慈善在救助理念、救助方式和手段以及组织的管理层面都区别于传统慈善。现有研究多以西方先进的现代慈善意识和手段为准绳来审视中国慈善事业发展的困境,强调现代慈善组织的建立以及相关配套法规政策体系的生成和完善。但是,慈善组织由传统向现代的转型,不仅是组织外形的变化和管理方式的科层化与现代化,也应包括慈善文化的转型(毕天云,2006)。中国慈善事业的发展困境除制度环境的不成熟因素以外,慈善文化建设滞后于慈善组织的转型,国人慈善教育和慈善意识的滞后,或说具有本土文化特征和丰富历史内涵的传统慈善文化在现代慈善组织发展过程中的断裂,也是草根慈善组织面临生存困境的重要原因。

国人的慈善行为是从家族内部的互助行为开始的,并往往以己为圆心,基于亲疏关系由近及远,向其他社会成员扩展,这一行为通常带着中国传统伦理色彩。中国的传统文化奉行的是典型的由内及外的圆心定理,它以“亲亲”为起点,也多是以“亲亲”为终点。在传统伦理道德中,骨肉亲情为人间第一情,从“亲亲”而仁民的推衍是善心慈爱萌发的根源之一。民间社会由仁爱慈善观衍生出尊老爱幼、孝慈为怀、邻里相助、济人危难等优秀的道德品质,进而在整个民族中形成乐于奉献社会的精神。[21]中国的传统慈善思想具有由家庭伦理责任推衍至社会互助的特征。传统社会慈善的动力最初源于家庭的血亲文化基础,基于血缘和地缘基础上的家族体系中亲代与子代、族人间不同形式的互助网络。在培养国人现代慈善意识的过程中,应重视草根慈善组织的桥梁和平台功能,以草根慈善组织为重要载体,从家庭和社区的层面来引导和强化人们的道德意识和行动,如切实奉行尊老爱幼、和睦邻里、守望相助等意识和行为。

从历史唯物论的角度出发,立体地审视中国慈善事业的发展,可以把传统的家族式慈善、国家主导型慈善、宗教慈善、新中国成立后的“国家—单位式”慈善事业以及民间社会慈善事业视为一个慈善文化历史体系,发掘它们基于“家”和“集体主义”的文化共性。在推进慈善事业发展的过程中,不能简单地重温或拒斥传统,应尊重慈善文化的历史传承规律,在现有的社会慈善组织体系的基础上融合传统与现代慈善文化要素,包容性地看待草根慈善组织独具特色的资源整合方式、运行模式和发展逻辑,引导草根慈善组织在本土慈善文化体系与和谐社会秩序构建中发挥其优势功能,促进中国慈善事业完成由传统的“伦理本位”向“伦理和法治相交融”的现代公益慈善演进。

[1]尚晓援:《中国弱势儿童群体保护制度》,社会科学文献出版社,2008年,第9页

[2](日)夫马进:《中国善会善堂史研究(I)》,伍跃等译,商务印书馆,2005年,第194页

[3]梁其姿:《施善与教化——明清时期的慈善组织》,北京师范大学出版社,2013年,第30页

[4]尚晓援:《中国面临照料福利的挑战》,《人民论坛》2011年第1期,第171页

[5]成海军:《中国特殊儿童社会福利》,中国社会出版社,2003年 150~151页

[6][7](荷)吉尔特·霍夫斯泰德 格特·扬·霍夫斯泰德:《文化与组织:心理软件的力量 (第二版)》,李原 孙健敏译,中国人民大学出版社,2010年,第 80~81页

[8][9]沈奕斐:《个体家庭iFamily:中国城市现代化进程中的个体、家庭与国家》,上海三联书店,2013年,第 5、22页

[10](日)上岛千鹤子:《近代家庭的形成和终结(第 2版)》,吴咏梅译,商务印书馆,2005年,第4~5 页

[11]金耀基:《从传统到现代》,法律出版社,2010年,第 24~25 页

[12]翟学伟:《人情、面子与权力的再生产》,北京大学出版社,2005年,第85~86页

[13][15]张文新:《儿童社会性发展》,北京师范大学出版社,2013 年,第 280、285 页

[14](瑞)J.皮亚杰,B.英海尔德:《儿童心理学》,商务印书馆,吴福元译,1981年,第92~97页

[16][17](美)克利福德·格尔茨:《文化的解释》,译林出版社,韩莉译,2008年,第95、153页

[18]甘阳:《通三统》,生活·读书·新知三联书店,2007年,第1~6页

[19][21]周秋光 曾桂林:《中国慈善简史》,人民出版社,2006 年,第 29~31 页

[20]郑功成:《当代中国慈善事业》,人民出版社,2010年,第 2~7页

Social Resources,Vulnerable Groups and Tolerance and Inheritance of Philanthropic Culture

Chen Jing Dong Caisheng

Grassroots charity organizations for the disadvantaged groups to provide social services is an important supplement of social welfare supply pattern of which the government as the main body.This article,taking the example of HD Homeland’s proffering courtyard-style care to needy orphans in mountain ranges,expounds the action logic and strategy in the practice of orphans rescue and care:on one hand,to obtain legitimate living resources by imitating the model of governmental child-welfare supply;on the other hand,which attaches importance on providing humane and humanistic care to disadvantaged groups,shaping the concept of family structure meaning for the help of children,and exploring a new path for orphans rescue.The practice of orphans rescue from grassroots charity organizations is of great importance to the heritage and reconstruction of charity culture.

grassroots charity organization,charity aid,caring for vulnerable groups

国家社会科学基金青年项目“创新社会治理视阈下的困境儿童社会保护制度研究”(批准号:16CSH067)。