企业社会责任、管理层过度自信与税收规避

张君

【摘 要】 选取中国上市公司2012—2015年的样本数据对企业社会责任表現、管理者过度自信和税收规避三者之间的关系进行研究,参考国内外相关文献的研究方法和理论思想对我国资本市场的实际情况进行了检验。研究发现企业的社会责任活动可以抑制税收规避行为,增加企业的税收服从度,可以与企业外部的法律监督形成互补。研究结论为企业文化理论在中国的适用性提供了实证证据,还为外部税收监管部门提供了可行的视角,即企业的社会责任活动表现可以成为税收规避行为的一种判断标准。

【关键词】 企业社会责任; 过度自信; 税收规避

【中图分类号】 F275.1 【文献标识码】 A 【文章编号】 1004-5937(2017)22-0098-06

一、引言

由于目前学术界对企业社会责任活动与税收规避两者关系的研究较少,本文从企业文化理论和风险管理理论出发,将视角集中在对两者关系的研究上,为理解二者的关系提供了可行的思路。本文的研究结论可以丰富目前对企业社会责任活动和税收规避行为的研究成果。同时,随着行为金融学的盛行,学术界开始关注高管个人特征如何影响企业决策进而影响企业产出。本文进一步研究管理层过度自信这一个体特征,研究高管个人特征如何影响企业社会责任和税收规避这两者之间的关系,是对Cazier[ 1 ]以及Desai和Dharmapala[ 2 ]关于税收规避理论研究的拓展,也提供了税收规避理论在中国的经验证据。本文通过研究企业社会责任活动与税收规避行为之间的关系,可以为我国的企业社会责任信息披露规范和税收相关政策的实施效果提供实证研究证据,为相关监管机构对中国上市公司的监管活动提供一个新的思路,对提高企业的税收遵从度和社会责任报告信息披露的透明度,具有一定的现实意义。

二、理论分析与研究假设

(一)基于企业文化理论的分析

企业税收规避和社会责任在会计学界都是非常重要的领域,但鲜有学者对两者的相关关系进行研究。Desai和Dharmapala[ 2 ]研究发现激进的税收规避可以被看作一种机会主义行为,企业利用其与社会之间的隐形契约关系进行租金转移。企业文化有着约束的功能,能够对员工的行为准则进行指导和规范,好的企业文化能够保证企业职工道德规范得到贯彻执行,在员工内心产生内在的“软约束”,从而自觉规范自己的行为。综上所述,从企业文化的角度来分析,企业文化会引导企业的决策和具体行为,积极的企业文化会约束企业的行为,在作出各项决策和行为时更多地考虑对利益相关者的影响。Hoi等[ 3 ]研究发现参与不负责任的社会责任活动的企业有着更高的税收规避程度,那些积极参与社会责任活动的企业更不倾向于过度的税收规避。所以本文推断消极的社会责任活动会与税收规避有正向的关系。由此本文提出假设H1a:

H1a:消极的社会责任活动与企业的税收规避程度有正相关关系。

(二)基于风险管理理论的分析

根据风险管理理论,企业的声誉能够通过抵御风险减少成本给企业带来潜在收益,符合无形资产的定义,企业为了提高自身的价值会通过经营建立自身正面的社会责任形象,从而减轻因负面事件带来的潜在风险。Godfrey等[ 4 ]相继发现了支持风险管理理论的证据,他们研究发现增加积极的社会责任活动能够加强企业的社会责任声誉,而且积极正面的社会责任声誉能够为企业在面对由负面事件带来的各种风险比如市场、政治、管制以及社会制裁等中提供一定程度的保护。企业可以通过积极参与社会责任活动,承担社会责任义务对未来可能面临的风险进行管理,从而为企业的稳定发展提供保障。企业的社会责任形象越来越受到投资者的关注,比如紫金矿业、中国石油的污染事件直接引起了其股票价格的下降,三聚氰胺的食品安全事件使得市场上主要奶制品生产商的股份出现大幅度下跌。朱松[ 5 ]的研究表明投资者会受到企业社会责任形象的影响,积极履行社会责任的企业能够被投资者认可,获得更高的市场评价。进一步的研究还发现社会责任表现好的企业,能通过建立积极的市场声誉拥有持续的盈利能力,其传递的会计盈余信息也会更有价值。

税收规避代表着企业一系列连续的税收计划战略,如果将投资国债这种完全合法的避税行为作为战略的一端,那么相对应激进的税收规避就是战略的另一端。虽然税收规避使得企业留下了一部分经营利润,可以调高股东的价值,但是Hanlon和Slemrod[ 6 ]研究发现税收规避的市场反映是负面的,说明市场上的投资者并非总是认为税收规避行为提高了企业价值。Sikka[ 7 ]对许多大型跨国公司如安然、世通等进行的案例研究发现,大部分企业在向社会作出积极履行社会责任承诺的同时进行着税收规避的安排。Graham[ 8 ]研究发现高管在决定采取何种税收规避政策时对那些潜在的制裁非常敏感。

综上所述,正面的社会责任声誉能够消除负面事件对企业的影响,起到一定的保护作用。企业会管理自身的社会责任活动,建立正面的社会责任声誉来对冲由于税收规避产生的负面影响。因此,从风险管理理论的角度来说,积极的社会责任活动与企业的税收规避程度应该是正向的相关关系。基于此本文提出假设H1b:

H1b:积极的社会责任活动与企业的税收规避程度有正相关关系。

(三)管理者过度自信的影响

随着企业规模的日益扩大,企业内部的管理工作也日渐趋于专业化和复杂化,此时原来的所有者就不一定会有相应的精力和能力去亲自管理公司。同时随着专业化分工的出现,市场上出现了一批有管理能力的专业人才,于是缺少精力和能力的企业所有者为了企业的利益,在保留自身所有权的前提下,开始聘用这些专业的管理者来代理经营公司,于是产生了企业所有权和经营权的分离,从而产生委托代理关系。税收规避活动违背了社会福利,激进的税收规避活动更被视为“不道德”以及“不负责任”。这与企业“正确”的企业文化是不相符的,它是一种机会主义行为,企业利用了其与社会之间的隐形契约关系进行租金转移。虽然积极的企业文化对这样的行为能够有一定的约束和引导作用,但是相对于理性的管理者,过度自信的管理者往往高估自己作出的税收规避决策带来的好处和收益,低估客观条件的约束和可能面临的风险。因此,出于自身利益和机会主义的考虑,相对于理性的管理者,过度自信的管理者在进行税收规避决策时会过高地估计这项财务决策给自身带来的好处,忽视这项活动对潜在投资者的负面影响以及外部监管和诉讼风险,从而实施更为激进的税收规避活动,以期获得更多的税收收益。基于此,本文提出假设H2a:endprint

H2a:过度自信的管理者会进行更多的税收规避,加强消极的社会责任活動与税收规避的正相关关系。

虽然企业会通过积极参与社会责任活动,利用正面的社会责任声誉消除负面事件对企业的影响,对企业未来可能发生的损失和风险进行一定的保护,比如企业会管理自身的社会责任活动,建立正面的社会责任声誉来对冲由于税收规避产生的负面影响,但是相对于理性的管理者,过度自信的管理者往往会过高地估计企业社会责任表现给各利益相关者和资本市场带来的影响以及对风险的抵销作用。鉴于企业高级管理者对于各类重大的财务政策有着最终的话语权,当管理层通过进行积极的社会责任活动来进行风险管理,打造出优秀的企业形象时,相对于较为理性的管理者,过度自信的管理者会高估这项活动给企业带来的积极影响,忽视激进的税收规避活动可能使企业面对潜在的制裁和负面的声誉。因此,相对于理性的管理者,过度自信的管理者会高估正面的社会责任形象对企业的风险管理作用,进行更为激进的税收规避活动,企业整体的税收规避程度更高。基于此,本文提出假设H2b:

H2b:过度自信的管理者会进行更多的税收规避,加强积极的社会责任活动与税收规避的正相关关系。

三、研究设计

(一)样本和数据来源

本文以沪深两市2012—2015年所有上市公司共3 061家作为样本,公司财务数据主要来自国泰安CSMAR数据库。对于初始数据,本文进行如下处理:(1)剔除金融类上市公司;(2)剔除ST、PT的公司;(3)剔除总资产和所有者权益小于零的异常样本;(4)剔除数据缺失样本;(5)对所有连续型变量采用1%和99%百分位Winsorize的方法处理异常值。

(二)主要变量度量方法

1.税收规避程度

在对税收规避活动的研究中,学者们普遍使用两类方法衡量企业的税收规避程度,一类计算企业的会计—税收差异以及在此基础上产生的变体,另一类计算企业的实际所得税率以及在此基础上产生的变体。本文分别使用了以上两类方法衡量企业的税收规避程度,保持结果的稳健可靠。

Hanlon和Slemrod[ 6 ]将税收规避进一步定义为所有能够导致企业显性税收减少的交易和行为。本文研究的税收规避活动是Hanlon和Slemrod[ 6 ]定义中税收激进的这一端,即与完全合法的税收规避活动对应的过度激进的税收规避活动。本文参考Frank等(2009)衡量可操纵永久性会计—税收差异的方法。为了保持结果的稳健可比,借鉴陈旭东等[ 9 ]的研究方法,定义RATE为企业税收规避程度的代理变量,其值等于企业的名义所得税率减去实际所得税率。RATE数值越大,表示企业的税收规避程度越大。

2.企业社会责任活动

社会责任活动是一种广泛影响公司各种利益相关者的企业活动,包括股东、员工、政府、消费者等(Moser和Martin,2012)。本文从利益相关者出发,采用广泛的角度来评估企业的社会责任活动,包括其对股东、员工、政府、消费者等多方面的影响。为了全面衡量企业社会责任活动对企业各方面利益相关者以及社会的影响,本文参考沈洪涛等[ 10 ]的方法,选用每股社会贡献值来衡量企业的社会责任表现,计算具体数值。计算公式为:

每股社会贡献值=(净利润+所得税费用+营业税金及附加+支付给职工以及为职工支付的现金+本期应付职工薪酬-上期应付职工薪酬+财务费用+捐赠-排污费及清理费)/期初和期末总股数的平均值

上述公式中包含企业社会责任活动对股东、员工、社会等多方面的影响,其数值越大,说明企业的社会责任活动表现越是积极,对社会的贡献程度也就越大。为了方便本文后续的实证结论解释,本文用该指标乘以-1得出主要解释变量企业社会责任活动CSR,其值越大说明企业的社会责任活动表现越消极,对社会的贡献程度越小。

3.管理层过度自信度量

目前没有统一能够衡量管理者过度自信的代理变量,所以基于数据的可获得性以及我国的实际情况,本文采用Lin等(2005)的方法,利用上市公司管理者发布业绩预测中的盈利数据,计算其与上市公司财务报告中实际盈利的差额,以此来度量管理者过度自信的水平。本文所称的过度自信管理者,用哑变量Con表示。Con值为1表示这类型的管理者是过度自信的,其值为0表示这类管理者是理性的。

4.控制变量

本文参考Frank等(2009)、Chen等[ 11 ]以及Hoi等[ 3 ]的研究方法,选择诸如公司规模、固定资产净值、营业收入等控制变量。控制了公司其他主要生产经营活动对税收规避程度的可能影响,具体变量定义见表1。

(三)实证模型

本文参考Frank等(2009)、Chen等[ 11 ]以及Hoi等[ 3 ]的研究方法,采用模型(1)来检验社会责任活动与税收规避之间的关系:

Shelterit=?茁0+?茁1CSRit +?茁2Abs_Dait + ?茁3Cashit +?茁4Roait+

?茁5Levit+?茁6Eqincit+?茁7PPEit+?茁8Foreignit+?茁9?驻Salesit+?茁10Sizeit-1+

?茁11Shelterit-1+YearDummies+IndustryDummies+?着it

(1)

其中Shelterit主要由TSit和DTAXit来度量,其值越大,表示企业税收规避的水平越高。CSRit为企业履行社会责任的代理变量,为了方便对本文研究结论的解释,其由每股社会责任贡献值乘以-1得到,即CSRit的数值越大,说明企业的社会责任表现越消极,对社会的贡献也越小。此外,本文还控制了企业的盈利质量、治理水平、经营业绩和其他企业特征对税收规避程度的影响。其中Abs_Dait为调整后非正常应计项目的绝对值,本文使用Dechow等(1995)修正的Jones模型来计算非正常应计项目的数值。为了验证假设1,本文主要关注?茁1的系数。endprint

为了进一步考察管理者过度自信对两者之间关系的影响,本文采用模型(2)進行回归分析。

Shelterit = ?茁0 + ?茁1CSRit + ?茁2Conit + ?茁3(CSRit*Conit) +

?茁4Abs_Dait+?茁5Cashit +?茁6Roait +?茁7Levit +?茁8Eqincit +?茁9PPEit +

?茁10Foreignit + ?茁11?驻Salesit + ?茁12Sizeit-1 + ?茁13Shelterit-1 +

YearDummies+IndustryDummies+?着it (2)

为了验证假设2,本文主要关注?茁3的系数。

四、实证结果与分析

(一)描述性统计结果与分析

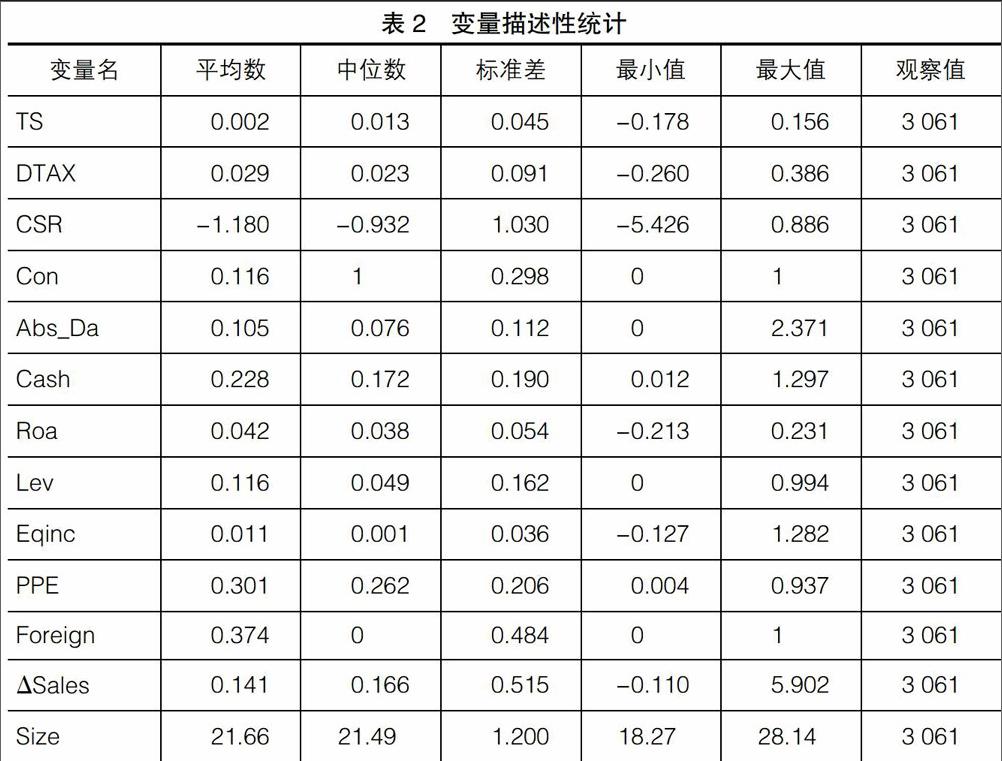

表2是对本文实证研究涉及变量的描述性统计结果。其中TS和DTAX变量是根据Desai和Dharmapala[ 2 ]以及Frank等(2009)的方法计算的企业税收规避程度的代理变量。如表2所示,TS的平均值为0.002,中位数为0.013,这与罗党论等(2012)的研究一致,说明有避税行为的企业相对比较多。DTAX的平均值为0.029,中位数为0.023,与Hoi等[ 3 ]的研究一致,与TS的值相比较大,主要因为DTAX变量计算的是企业可操纵永久性会计—税收差异,其数值更能反映企业激进的过度避税行为,所以值相对较大。

从表2可以看出,管理者过度自信的哑变量中,有11.6%的管理者存在过度自信,这与姜付秀等[ 12 ]、郝颖等[ 13 ]的研究结果一致,说明在我国上市公司中,还是有相当一部分的管理者存在着过度自信的心理状态。控制变量中,Abs_Da的平均值和中位数分别为0.105、0.076,Cash的平均值和中位数分别为0.228、0.172,Roa的平均值和中位数分别为0.042、0.038,Lev的平均值和中位数分别为0.116、0.049,Eqinc的平均值和中位数分别为0.011、0.001,PPE的平均值和中位数分别为0.301、0.262,Foreign的平均值为0.374,?驻Sales的平均值和中位数分别为0.141、0.166,Size的平均值和中位数分别为21.66、21.49。总的来说,这些变量的数值与大部分文献研究相一致,在一个可接受的范围内。

(二)回归结果分析

表3列示了对假设1的OLS回归结果。本文借鉴Petersen(2009)的方法对回归样本进行了公司集群聚类分析。作为回归的被解释变量,使用了两种方法分别来衡量企业的税收规避程度,即会计—税收差异(book—tax gap),并对它们进行独立的回归结果分析。本文计算社会责任的每股贡献值,并将这个数值乘以-1,以此来衡量企业的社会责任表现,其值越大,说明企业的社会责任表现越消极,没有承担与企业相应的社会责任,对社会公共利益作出的贡献越小。回归结果如表3中列(1)和列(2)所示。

在控制了盈余管理、公司治理水平、盈利能力、企业规模等因素后,当被解释变量为TS时,消极的社会责任表现与其的回归系数为0.003,结果在1%的水平上显著。当解释变量为DTAX时,消极的社会责任表现与其的回归系数为0.005,显著水平达到1%,说明结果有较高的可信度。这个结果与Lanis等(2012)、Hoi等[ 3 ]的研究结果一致,说明那些从事消极社会责任活动的企业有着更高的税收规避程度,这些企业更有可能进行激进的税收规避筹划,也有着较高的可操纵永久性会计—税收差异。

这证明了本文的假设1a,即消极的社会责任活动与企业的税收规避程度有正相关关系。企业文化是组织在从事经济活动时自觉形成的一种文化,是该组织内部成员所共同认可的包括价值观念、行为准则等在内的意识形态和物质形态的总和。企业文化可以规范员工的行为,为股东利益服务,促进企业内部协调,而社会责任活动是一种广泛影响公司各利益相关者的企业活动,包括股东、员工、政府、消费者等(Moser和Martin,2012)。

社会责任活动可以看成企业在考虑经济、社会、环境和其他影响企业活动的外部因素后,作出“正确”决策时的一种内部共同信念。社会责任活动主要与企业利益相关者的幸福感相联系,而税收规避行为使财富从政府向企业转移,将本应进入国家财政收入的所得税收入留存企业,影响政府对企业和社会福利的要求,对社会公共利益是一种损害,激进的税收规避活动还经常被视为“不负责任”以及“不道德”。

重视参与社会责任活动的企业会更多地考虑其利益相关者(Kim等,2012)。激进的税收规避活动与企业积极的社会责任活动表现出的信念是不相符的,而那些“不负责任”的社会责任活动损害了利益相关者的利益,与企业所表现出的积极信念也是不符的。正如本文假设1a中所提出的,那些从事消极社会责任的企业,越有可能进行激进的税收规避,其税收规避程度也很高。本文的结果进一步说明了企业文化理论可以用来对我国上市公司财务决策影响因素进行解释和分析。

为了进一步验证假设2,考虑管理者个体特征对税收规避和社会责任活动之间的影响,本文加入度量管理者过度自信水平的Con变量与企业社会责任表现的CSR变量之间的交乘项,其结果如表4所示。

在控制了盈余管理水平、公司治理水平、盈利能力、企业规模等因素后,当被解释变量为TS时,社会责任表现变量与管理者过度自信变量的交乘项回归系数为0.004,有1%的显著水平。当解释变量为DTAX时,社会责任表现变量与管理者过度自信变量的交乘项回归系数为0.006,有1%的显著性水平。企业社会责任表现变量的系数为0.001,没有达到10%的显著性水平,因此本文对交乘项系数和社会责任表现变量进行了线性相关t检验,其结果在5%的水平上显著,说明交乘项的系数显著异于0,社会责任表现变量并不会影响交乘项系数统计结果的可靠性。endprint