中国协商民主的制度化:议题与挑战

谈火生 于晓虹

(清华大学 社会科学学院, 北京 100084)

中国协商民主的制度化:议题与挑战

谈火生 于晓虹

(清华大学 社会科学学院, 北京 100084)

“推进协商民主广泛多层制度化发展”是全面深化改革的重要内容,本文拟将中国协商民主的制度化置于比较的视野中来加以观察,从三个方面探讨中国协商民主的制度化及其面临的挑战。本文认为,近年来各协商渠道在制度创新方面取得了很大的成绩,但是也面临着一些挑战:思想误区妨碍制度创新、制度创新动力不足;中国协商民主体系的基本框架已经形成,但公共领域发育不充分成为协商民主制度化的一个短板;功能添加型的制度创新使协商制度与其他政治制度之间可以实现无缝衔接,但社会组织协商与既有制度安排之间的衔接机制有待进一步完善。

协商民主; 制度化; 制度创新; 协商民主体系

2012年,中共中央在十八大报告中提出“健全社会主义协商民主制度”;次年的十八届三中全会进一步明确为“推进协商民主广泛多层制度化发展”,建立“程序合理、环节完整的协商民主体系”;2014年年初,中共中央政治局常委会将制定《关于加强社会主义协商民主建设的意见》(以下简称《意见》)作为常委会工作要点;2015年2月,《意见》正式颁布,对协商民主制度化建设提出了完整的构想和具体的要求,提出了七大协商渠道,并强调不同渠道之间的衔接配合。①党的十九大报告着重强调,要“加强协商民主制度建设,形成完整的制度程序和参与实践,保证人民在日常政治生活中有广泛持续深入参与的权利”。有意思的是,也是在2012年,西方学界出版了一本著作——《协商系统》,强调从系统的角度来思考协商民主的制度化问题。②其实,早在1998年,当詹姆斯·博曼(James Bohman)称“一个协商民主的时代来临”时他就已经注意到,协商民主的实践可行性问题可能是协商民主理论研究下一个阶段的重要议程。③事实也确实如其所料,自2000年以来,关于协商民主的研究越来越集中在协商民主的制度设计问题上。正如西蒙·钱伯斯(Simone Chambers)所言:协商民主越来越从一种“理论陈述”转变为一种“可操作的原理”。④

大体而言,关于协商民主制度化的研究主要集中在以下三个方面:1、协商民主的制度创新;2、不同的协商渠道之间如何相互衔接;3、协商制度如何与既有的制度安排进行对接?就此而言,中国与西方国家所面临的问题是一样的,只不过其表现形态和所要应对的挑战与其他国家有所不同。本文将沿着这一线索讨论中国协商民主制度化的三个议题及其面临的挑战:协商民主制度创新及其面临的主要问题:思想误区妨碍制度创新、制度创新动力不足(第一节);协商制度之间的相互衔接及其面临的主要问题:公共领域发育不充分(第二节);协商制度与其他政治制度之间的关系,以及其所面临的主要问题:社会组织协商与既有制度安排之间的衔接机制有待进一步完善(第三节)。尽管本文的研究对象是中国协商民主的制度化,但是,本文希望将其置于比较的视野中来加以观察。⑤

一、中国协商民主的制度创新:成就与不足

协商民主制度化的第一个议题是制度创新。就实践而言,协商民主在中国并非全新的事物,中国在建国初期就建立了政治协商制度。但是,从协商民主的角度来阐释政治协商制度,并将协商民主提升到国家战略层次,写入党的十八大报告,要求将协商实践从政治协商扩展到立法协商、行政协商和社会协商,这却是一个新的要求,因此,如何在各个领域开展协商民主的探索创新是协商民主制度化的前提。按照改革开放以来的经验,制度化既不可能按照理论的推导凭空地构想各种制度安排,也不可能照搬其他国家和地区的经验,它一定是在鼓励各地区各领域探索创新的基础上,通过比较,将那些行之有效的做法固化,将其上升为制度规范。事实上,近些年来,各地各领域也确实在协商民主建设方面进行了很多有益的探索。同时,协商民主的制度创新也面临着一些挑战。

(一)各协商渠道的制度创新

按照《意见》,中国的协商民主建设有七个主要渠道,它们分别是政党、人大、政府、政协、人民团体、基层和社会组织;与之对应,就有七种协商形式:政党协商、人大协商、政府协商、政协协商、人民团体协商、基层协商和社会组织协商。近些年来,这些渠道在各自的工作中都自觉不自觉地进行了大量的协商民主制度创新。总体而言,人民政协和基层的制度创新最为显著,人大和政府次之,政党、人民团体和社会组织在协商方面的制度创新相对较弱。

在人大方面,立法工作越来越透明,社会的参与程度越来越深,从立法计划的提出、法案的起草到法律的通过,整个流程都能看到公众的身影。除了早已有之的立法座谈和立法论证、向全社会公布法规草案征求民意等传统机制外,各地人大又摸索出很多新的社会参与机制。例如,公开征求立法计划的意见,从源头上充分体现“立法应当体现人民的意志”;立法草案委托起草制度,以弥补了人大及其常委会的工作部门专业知识不足的问题,规避委托立法中的部门利益渗透问题;公民旁听地方人大会议制度,充分体现公民的知情权。与此同时,哈尔滨、上海、无锡、温岭等地还开展参与式预算改革,将协商民主嵌入预算工作之中。

在政府方面,政府在决策时除了加强与人大代表、政协委员以及民主党派、无党派人士、工商联等的沟通协商外,越来越重视与社会各界开展协商,如邀请相关专家学者开展咨询论证;召开听证会,听取社会各方面尤其是利益相关方的意见;与相关人民团体、社会组织以及群众代表进行沟通协商。“十二五”规划的编制过程就是政府协商的典范,它“可能是世界上最大规模人员所参与的民主化过程,成为政治领导人、各地负责人、专家学者、各方英才以及人民大众共同参与设计公共政策的过程”。⑥一些地方政府还尝试通过购买服务,委托社会组织有效开展协商活动。例如,自2012年以来,潍坊市教育局先后就多项教育政策,包括:教育督导政策调整、师德建设、有偿家教治理、学生体质健康促进行动等,委托潍坊市教育政策研究院组织协商听证。⑦

在政协方面,自2005年和2006年两个5号文件颁布以来,政协在协商民主制度创新方面成绩最为显著。一方面,人民政协不断完善政协会议及其他协商形式,增加专题议政性常委会议和专题协商会次数,完善专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商机制,探索网络议政、远程协商等新形式。另一方面,探索制定协商计划,将政协协商与党委政府工作紧密结合。政协在制度创新方面最引人注目的是双周协商座谈会。2013年10月22日,在时隔48年之后全国政协重启双周协商座谈会,对具体的协商形式和相关的制度保障进行了有益的探索,有效地贯通了专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商,使四种重要协商形式集中在一个平台上展现。至2017年9月,双周协商座谈会已成功举办74次。在全国政协的示范效应之下,很多地方政协也举办类似的协商座谈会,有的也保持双周的频率(如天津市政协、北京市海淀区政协),有的则因地制宜,将其调整为月度协商座谈会(如湖北省政协、陕西省政协)或双月协商座谈会(如青海省政协、济南市政协、青岛市政协)。⑧

各地基层政府和基层群众自治组织在治理压力的驱动下进行了形式多样的协商制度创新。其中,最有名的就是浙江温岭的民主恳谈会。温岭的民主恳谈会自1999年建立以来,不断创新,已经成为中国基层协商民主的样板,不仅应用范围广,制度化程度高,而且很巧妙地将国外的一些协商民主技术嵌入土生土长的民主恳谈之中。⑨除了浙江温岭的民主恳谈会之外,吉林省安图县的群众诉求服务中心、四川彭州的社会协商对话会议制度,上海市静安区静安寺街道居民议事会等也都是比较成功的做法。⑩

社会组织一方面积极参与各渠道的协商活动,乃至参与到全球治理的过程之中。例如,北京市青少年法律援助与研究中心、北京市农民工法律援助与研究中心多次参与北京市人大和全国人大的相关立法协商,并提供专业严谨的立法建议。2009年,在哥本哈根世界气候大会上,来自中国的山水、地球村、青年应对气候变化行动网络等本土NGOs参加了大会,发挥了积极作用。另一方面,社会组织也主动开展公共事务协商。例如,国务院颁行的《民用建筑节能条例》,对于室内空调温度设置做出了夏季不得低于26摄氏度、冬季不得高于20摄氏度的规定,这一条款就得益于以自然之友为代表的环保NGO组织(ENGO)的长期努力,它们发起倡议行动,并最终使政府认同了这一理念。

(二)挑战:思想误区和动力不足

中国的协商民主建设在制度创新方面也面临着挑战,它主要表现在两个方面:一是思想误区妨碍了制度创新;二是制度创新的动力不足。

一方面,思想误区妨碍了制度创新。观念决定行动,作为一种新的观念,协商民主常常被误读,我们可以通过两个例子来说明由于误读所导致的思想误区是如何妨碍制度创新的。

第一个例子是对“协商”概念的误读,将“协商”理解为“博弈”或“妥协”。在实践中,很多人都将协商民主理解为提供一个平台,让相关方进行利益博弈的过程;或者将协商理解为讨价还价、相互妥协。事实上,协商民主的产生恰恰是试图超越利益博弈的政治观,将政治建立在理性、讨论的基础之上,而不是力量对比的基础之上;将政治建立在公共利益的考量之上,而不是私利竞逐的基础之上;将政治建立在对共识的追求之上,而不是对政策的控制之上。

但正是基于将协商等同于博弈或妥协,有人认为,人大不应该开展协商民主,因为人大是依法办事,不需要协商。如果开展协商民主,就有可能将立法过程变成利益博弈,这不符合法律体现人民意志的宗旨;更有甚者,它还可能将法律变成相互妥协的结果,从而亵渎法律的神圣性。与此类似,也有人认为,司法工作中不需要协商民主,司法是依法审判,法律如何规定就如何判,不存在妥协的问题,如果运用协商来司法,将会牺牲法律的严肃性。这样的思想误区无疑会妨碍人大和司法部门在协商民主制度创新中有所作为。

第二个例子是对政协参与立法协商的误读。尽管在实践中各级政协在立法协商方面已经进行了相当丰富的探索,形成了不同的模式,也取得了很好的效果。但是,在理论上,究竟如何给人民政协的立法协商活动予以恰当的定位,这一问题并没有得到很好的解决,以至于很多人担心,人民政协开展立法协商会导致两院制,会形成人民政协与人大双峰对峙的局面,从而对我国现有的政治制度构架形成冲击。应该说,这种担心其实是一种误解。我国政治体制中人大-政协的关系与西方两院制立法机构中两院之间的关系,在性质、功能定位、制度安排、协商范围和协商的性质等方面都存在根本性的区别,人民政协开展立法协商根本不可能导致两院制。

但是,正是这样的担心束缚了人民政协制度创新的手脚。我们注意到,《关于加强人民政协协商民主建设的实施意见》在谈到人民政协参与立法协商时只涉及政府,而有意回避了人大,“在实践中丰富协商内容。鼓励各级政协根据形势发展,围绕党和国家中心工作,结合实际丰富协商内容,拓宽协商范围。政府起草一些重要法律法规的过程中,视情可在政协听取意见。充分发挥政协委员、民主党派、工商联、无党派人士、人民团体等在立法协商中的作用”。

另一方面,制度创新的动力不足。2015年2月9日颁布的《意见》明确要求,“各地区各相关部门要根据本意见,结合实际,制定具体实施办法”。但是,这项要求真正得到落实的只有三个渠道:政党、政协和基层。2015年6月底到12月初,中共中央办公厅先后印发了《关于加强人民政协协商民主建设的实施意见》(由全国政协起草)、《关于加强基层协商民主建设的实施意见》(由基层政权建设的主管单位民政部起草)和《关于加强政党协商的实施意见》(由中共中央统战部起草),而其他四个渠道的《实施意见》却一直不见踪影。

这种现象在一定程度上说明,有些协商渠道在制度创新方面动力不足。通过分析不同协商渠道在中国政治架构中的位置会发现,政党、政协和基层恰好处于权力格局的边缘:政党、政协处于横向权力结构的边缘,基层处于纵向权力结构的末端。在通常所称的四套班子(党、人大、政府、政协)中,政协处于最边缘的位置。尽管我们一般将政协归入事实上的国家范畴,但它并不享有任何实质性的公共权力。与之相似,基层群众自治组织(村委会和居委会)虽然行政化倾向非常严重,以至于很多人认为它是政府的末端,但是,它实际上处于社会之中。恰好是这两个没有公共权力的渠道在制度创新方面最为积极,而人大、政府等公权力部门却动作不大。在西方国家也存在类似的情况,约翰·德雷泽克(John S. Dryzek)就发现,美国联邦政府从来就对组织普通公民的论坛没有兴趣,所以,协商民主的制度创新是由大学里的研究者或基金会等社会组织推动的;法国的议会认为共识会议不具有合法性,甚至将其视为对自身权威的挑战。在此,我们不去分析这种现象产生的原因,只是想指出不同渠道在既有权力格局中所处的位置会影响其协商制度创新的动机。当然,对于不同的渠道而言,动力不足的具体原因可能不一样。

二、中国的协商民主体系建设:框架与特点

协商民主制度化的第二个议题是体系建设,也就是不同的协商制度之间如何衔接起来,共同构成一个“程序合理、环节完整”的协商民主体系。十八届三中全会提出了建设协商民主体系的任务,《意见》更将其具体化为七大渠道,提出了体系化的具体要求,但是,从整体上如何对七大渠道进行定位,各部分之间如何有效地衔接配合,仍是一个需要实践来回答的问题。在中国,协商民主体系建设有其独特的优势,有一些现成的通道,可以有效地将一些协商活动与正式的决策机制衔接起来。与此同时,在中国,协商民主体系建设也面临着与西方发达国家不一样的问题,如公共领域发育不充分,这已经成为一个短板,对协商民主体系建设构成了巨大的挑战。

(一)中国协商民主体系的基本框架

1.协商渠道的定位

我们可以根据两个维度对《意见》提出的七大协商渠道进行定位,这两个维度是国家—社会维度和咨询—决策维度。国家—社会维度观察的是协商活动发生的场域,是处于国家正式的制度之中,还是发生于社会领域;咨询—协商维度观察的是协商活动的性质,协商活动本身就是决策过程的一部分甚至就是决策本身,还是为决策提供咨询性意见。根据这两个维度,我们可以将七大渠道安置如下:

可以看到,党内协商、人大协商、政府协商属于国家领域的决策型协商,它们的协商过程本身就是决策过程;而政党协商、政协协商、人民团体协商则属于国家领域的咨询型协商,它们的协商过程不是决策过程,只是为中国共产党、人大、政府的决策提供咨询性意见建议。在此,有两个问题需要说明:其一,党内协商,这是《意见》中没有提到的,但却是中国最重要的协商形式,因为党是社会主义事业的领导核心,党内协商是协商民主体系的核心。而且,与西方的政党不同,中国共产党不是处于社会之中,而是居于国家之中,并且是国家机器的灵魂。其二,政党协商专指中国共产党与各民主党派、无党派人士之间直接进行的政治协商。民主党派、人民政协和人民团体尽管是党和政府联系人民群众的桥梁和纽带,但它们并不是处于社会之中,而是处于国家之中,这是与西方国家非常不同的一个特点。只要看看各民主党派的主席、政协主席和人民团体的领导的行政级别就不难理解这一点。

基层协商属于社会领域的决策型协商,协商过程本身就是决策过程;而社会组织协商则属于社会领域的咨询型协商,协商过程不是决策过程,而是为中国共产党、人大、政府、基层群众自治组织的决策提供咨询性意见建议。在此,也有三个问题需要说明:其一,社会组织协商具有协商范围的广泛性和协商内容的丰富性特点。从协商范围来讲,社会组织协商纵向贯通、横向弥散。在纵向上,它可以在超国家层次、国家层次和次国家层次上开展协商活动;在横向上,社会组织协商遍布于社会的每个角落,沿着不同的组织脉络展开。与此同时,几乎所有的议题都可能成为社会组织协商的内容。正是这两个特点决定了社会组织协商可以为中国共产党、人大、政府、基层群众自治组织的决策提供咨询性意见建议。其二,在实践中,社会组织协商常常与基层协商交织在一起,甚至在一些协商活动中融为一体。但是,在概念上,我们必须将二者区分开来。其三,社会组织协商如果是就其内部事务进行协商时,其协商也是决策型协商,但是,社会组织就公共事务进行协商时,其协商活动就属于咨询型协商。

2.各协商渠道之间的相互衔接

《意见》对各协商渠道之间的衔接配合提出了一些具体的要求。例如,在论述人大协商时,强调“探索建立有关国家机关、社会团体、专家学者等对立法中涉及的重大利益调整论证咨询机制”;在论述政府协商时,强调“坚持社会公众广泛参与,加强与人大代表、政协委员以及民主党派、无党派人士、工商联等的沟通协商”,“涉及特定群体利益的,加强与相关人民团体、社会组织以及群众代表的沟通协商”;在论述政协协商时,强调“加强政协协商与党委和政府工作的有效衔接”。在实践中,一些地方也对具体的衔接机制进行了探索。例如,上海市规定,党委、政府在制定公共政策、编制发展规划、进行重大决策过程中,要采取调研、咨询、听证等形式,听取和采纳社会组织的意见建议;市政府重要工作会议均须邀请15家5A级的行业协会秘书长列席。广东省则规定要建立各级政府与社会组织的信息交流制度,颁布公共政策前应广泛征求社会组织意见,并应将此作为必经程序加以规范。浙江温岭的实践将公民代表协商与党委、政府和人大的协商连接起来,整个协商过程都与正式的制度安排紧密结合在一起:协商在镇党委的领导下进行,预选项目由政府提出。其中,最有意思的一点是,泽国镇的协商民主实验中有两个环节与镇人民代表大会相关。第一个环节是:抽样产生的村民代表在协商时,邀请镇人大代表旁听整个讨论过程;第二个相关的环节是:镇人大代表在审议村民代表的协商成果时,邀请村民代表旁听镇人大的会议。这两个环节的设计将协商民主和正式制度中最重要的制度——人民代表大会制度——有效地连接起来。

在这方面,作为专门协商机构的人民政协表现最为突出。在政协既有的制度安排中,中国共产党、各民主党派和8个人民团体都是人民政协的参加单位,因此,在政协这个平台上,政党协商、人民团体协商天然地就与政协协商建立了制度化的链接。近年来,很多地方政协探索搭建协商民主向基层延伸的平台,例如,杭州市在全市100多个乡镇(街道)设立政协工委或联络机构,为基层党委政府和政协委员、社会各界搭建协商平台;深圳市突破传统的闭门协商方式,创办社会各方参与的协商平台——“委员议事厅”,把协商平台放到广场上、搬到市民中。个别地方政协在政协界别中新设社会组织界别,例如广东省惠州市博罗县等,为社会组织参与政协协商建立制度化通道。这些努力将政协协商与基层协商、社会组织协商紧密联系起来。

与此同时,各级政协都对政协参与立法协商进行了大胆的探索,有20个省级和副省级市的协商规程明确规定,地方人大和政府起草和修订过程中的重要地方性法规,应该纳入协商。在具体操作过程中,各级政协对人民政协参与立法协商具体路径的设计不尽相同,主要有三种模式:第一种模式是由人大或政府党组通过同级党委,将立法草案交由同级政协党组,由政协党组组织政协委员开展立法协商。在整个流程中,人大和政协不直接发生关系,而是通过同级党委为中介联接起来。2014年全国政协就《安全生产法》修订进行立法协商和2013年底北京市对《北京市大气污染防治条例(草案)》进行立法协商都是这一模式的代表;第二种模式是人大法制工作委员会或政府法制办直接与政协社会和法制委员会对接,委托同级人民政协就立法草案开展立法协商。济南市和福州市是这一模式的代表。第三种模式是人大和政府在讨论立法草案时,邀请具有相关背景的政协委员以个人身份参加立法协商。在实践中,政协参与立法协商的效果是非常好的,例如,北京市人大常委根据政协委员的意见,对《北京市大气污染防治条例》草案中的61条进行了修改,涉及83处。上海市政协针对《上海市住宅物业管理规定》开展协商,委员提出意见66条,40条被采纳;委员针对《上海市养犬管理条例》提出的意见采纳率更高达93%。这些努力将政协协商与人大协商、政府协商联系起来。

但是,我们也不能不看到,中国协商民主体系建设也存在着短板,其中,最重要的就是公共领域发育不充分。

(二)短板:公共领域发育不充分

西方学者在讨论协商民主体系建设时有一个基本假设,认为协商民主体系包括两个主要的部分:正式的国家机构(如立法机构、行政机构、司法机构)中的协商和公共领域的协商。1990年代以来的协商民主其实是一个协商的民主化过程,它将过去局限于国家机构的精英协商变成了公共领域的大众协商。由此,也产生了一个问题,如何将公共领域的大众协商与正式体制内的精英协商衔接起来,而且像哈贝马斯所设想的那样,让公共领域的大众协商引导体制内的精英协商及其决策。这就是哈贝马斯双轨制协商民主的设想,也是西方学界最早关于协商民主体系的构想。当然,这种协商民主体系构想的前提是,已经存在一个非常强大的公共领域,并希望它能对国家的决策形成实质性的影响。

但是,在中国,问题恰恰在于公共领域的发育是非常不充分的。以公共领域最重要的组成部分社会组织为例,就存在两个方面的不足:

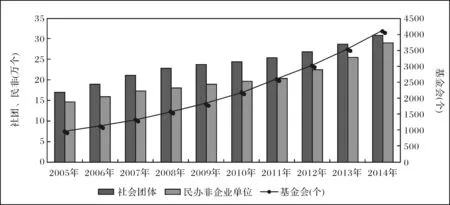

一是社会组织数量少、自主性程度低。据统计,截止2014年底,全国共有登记在案的社会组织60.6万个。

尽管这些年来社会组织的数量每年都是以两位数字的速度在增长,但是,相较于中国的人口规模、城市治理与社会治理的现实需求而言,社会组织目前的发展水平仍旧是有限的,其数量远远不能满足现实需求。据美国2015年的最新数据,其登记在案享有免税资格的非营利组织就有150余万之多,而其总人口不过是三亿多,仅仅是我们的四分之一。就人均拥有量而言,目前,世界发达国家(地区)每万人拥有社会组织数超过50个,如德国120个、法国110个、日本97个、美国52个;发展中国家(地区)也在10个以上,如阿根廷25个、新加坡14.5个,巴西13个,我国香港25个,而中国只有2.4个。

二是社会组织协商意愿不足、协商能力有待提高。在调研中,我们发现很多社会组织对协商民主一片茫然,不清楚协商民主是什么,也想象不出社会组织和协商民主之间到底有什么关系。社会组织普遍存在等、靠、要的消极意识,开展协商的主动性不足。同时,社会组织自我设限,将自身定位为被政府管理的对象,而不是平等的治理主体,对社会组织开展协商民主的潜能认识不足。绝大多数社会组织对于规范的协商流程、规则和方法还不熟悉,组织或参与协商的能力不足,由此导致协商流于形式,很难真正发挥实效。从社会组织已开展的协商活动来看,与自身事务相关的协商较多,关于公共议题的协商较少,这一点与国外社会组织协商形成鲜明对比。

众所周知,西方国家绝大多数的协商民主实践是在公共领域中展开的,西方协商民主最有活力和创造力的部分也是在公共领域。与此不同,中国协商民主最弱的部分恰恰在公共领域。整体而言,中国的社会组织协商尚处于初级、零星和点状分布的状态。这意味着中国协商民主体系建设面临着双重任务:一方面要对既有的制度进行改造,使其协商功能得到强化;另一方面,还要培育社会组织,壮大公共领域,并引导社会组织就公共议题开展协商。

正是由于中国公共领域的协商还处于一种非常弱的状态,西方学界在讨论协商体系建设时特别关注的一些问题,在中国协商民主的讨论中却很少见。

三、中国协商民主制度的定位

协商民主制度化的第三个议题是协商民主制度的定位问题,也就是如何处理协商民主体系与既有的政治制度之间的关系。众所周知,人民代表大会制度是中国的根本政治制度,在此基础上,还有三个基本政治制度:中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度和基层群众自治制度。那么,协商民主制度与它们是什么关系?是独立于它们之外的一套制度体系,还是内嵌于它们之中?

(一)协商制度和其他政治制度之间的关系

协商制度体系如何处理与既有制度安排之间的关系,这是协商民主制度化的一个非常重要的问题。在西方,这一问题表现为如何处理协商民主与代议制民主之间的关系。在中国,这一问题表现为协商民主制度如何处理与中国的一个根本政治制度和三大基本政治制度之间的关系。

笔者认为,中国协商民主制度创新的方式与西方不同,如果说西方的协商民主制度创新主要是组织创设型创新(innovation through establishing new organization)的话,中国的协商民主制度创新则属于功能添加型创新(innovation through appending new function)。西方国家最有名的一些协商民主制度创新,都是通过建立新的组织来实现的,不管这些新的组织是由民间成立的,如公民陪审团(Citizens Jury)、协商式民意调查(Deliberative Polling);还有由政府资助成立的,如丹麦科技委员会(Board of Technology);它们的运作都是独立于正式的政治制度之外。中国的协商民主制度创新都是既有的国家机构、政治性组织或社会组织,在其工作中通过增加新的协商功能来实现的。因此,它是内嵌于既有的制度之中的,而不是在既有的制度体系之外再建立一套组织体系,专门从事协商活动。中国没有类似于杰斐逊中心、协商民主研究中心、国家议题论坛(National Issues Forum)这样居于社会领域专事协商的组织机构。

就我们此处所讨论的主题而言,西方的主要协商民主制度创新是在国家领域之外运作的,这就存在着如何处理与国家正式的政治制度之间的关系问题。它是要取代既有的代议制民主制度,还是对之进行有益的补充?如果是补充,如何实现二者之间的衔接,以保证协商与决策的连续性,使协商对决策产生实质性影响?可以说,协商与决策之间的断裂一直困扰着西方的协商民主理论。因为国外的协商民主实践多由立法机构和行政机构之外的团体发起,比如,研究机构(加拿大)、公立博物馆(英国)、基金会(美国)、国际发展组织(韩国)和倡议团体(澳洲),这些非国家行为者所召集的会议,其政策咨询能力相对薄弱,其政治或公共影响较小。尽管在实践中确实有一些协商实践对决策产生了直接的影响,但是,大量的案例所显示的则是协商对决策几乎没有影响,或影响很小。有研究者就指出,在英国只有1/3的地方政府认为公众参与对决策产生了影响。在美国,有些协商活动完全没有引起媒体、公众和政府部门的注意,更不用说对决策产生影响了。

但是,在中国,协商民主的制度创新都是既有的组织和机构将协商民主的方式方法运用于其工作之中的结果,在这个意义上,除了社会组织协商之外,协商民主是内嵌于既有制度之中的,是既有政治制度功能的具体实现形式。也就是说,《意见》中所提出的七大渠道中,有六个渠道的协商民主制度创新都是内嵌式的,因此,对于这六大渠道而言,并不存在令西方学界非常焦虑的对接问题。在这个意义上,中国的协商民主制度在解决协商与决策衔接问题时有其独特的优势,因为在既有的制度安排中,就有很多通道可以将协商和决策连接起来,使协商成果能有效地影响决策。例如,民主党派与中共有定期的座谈机制;各民主党派和人民政协都有专报制度,协商成果直接提交给决策核心;全国政协开展的双周协商座谈会,邀请与协商议题相关的政府部门主管领导参加。这些制度化的通道保证了政党协商、政协协商、人民团体协商的成果可以比较顺利地进入相关决策者的视野,保证了协商成果对决策产生实质性的影响。

当然,这不是说协商与决策断裂的问题在中国完全不存在,而是说这一问题在中国表现不那么尖锐,因为对于真正处于“一根三基”制度安排之外的社会组织协商而言,同样也存在与西方类似的问题,只不过目前中国的社会组织协商还比较弱,这一问题显得不那么突出。与此同时,在基层协商中,协商与决策之间的衔接也需要相应的制度安排。按照《意见》,基层协商包括两种形式,一是乡街层面的协商,二是城乡社区层面的协商。城乡社区层面的协商本身就是在基层党组织和基层群众自治组织的领导下进行,有些就是以村(居)民代表大会作为载体,因此,衔接起来并不困难。在乡街层面,尽管协商是在乡镇党委、政府或街道工委、党工委的领导下进行,但协商与决策的衔接问题要比社区层面复杂。在乡镇,作为一级政府,有些议题镇党委和镇政府即可决定,有些议题(如参与式预算)的协商成果则需要提交乡镇人大审议和表决。在街道,作为区县政府的派出机关,协商成果必须提交上级部门、甚至区县人大审议。就目前的实践来看,基层协商的衔接机制还是畅通的,形式也非常多样。因此,本文重点讨论社会组织协商与既有制度安排之间的衔接问题。

(二)难点:社会组织协商与既有制度安排的衔接

前文已述,除了社会组织协商之外,其他六个渠道的协商都是内嵌于既有制度之中的,因此协商与决策之间的衔接相对较为容易。真正的难点在于,社会组织的协商制度创新如何与“一根三基”相互衔接,使之成为一个有机的整体。由于社会组织协商具有协商范围的广泛性和协商内容的丰富性等特点,这就决定了要解决这一难点必须妥善处理好社会组织协商与“一根三基”的关系,以及社会组织协商与作为中国政治核心的中国共产党之间的关系。尽管在这方面已经有一些实践探索,但是还远远不够,其制度化的程度也有待提高。

在社会组织协商与人大制度、政治协商制度的关系上,需要在制度建设上下功夫。在人大代表和政协委员的产生过程中,应该为社会组织保留适当的比例,使社会组织能以制度化的方式嵌入人大制度和政治协商制度之中。在这方面,一些地方政协已经进行了有益的探索。例如,2012年,广东省惠州市博罗县在全国率先在县政协界别中新设“社会组织界”,分配4名委员名额,这一做法后来被推广到广东其他几个城市。这样,社会组织就有效地嵌入到政治协商制度之中,并借助人民政协的渠道,将社会组织的协商成果输入决策过程。但是,这一做法还局限于若干点上,尚未成为一种正式的制度化安排,目前还只能称之为一种经验,而不是制度,但它确实为社会组织与政治协商制度的衔接提供了一个可行的思路。

在社会组织与基层群众自治制度的关系上,各地有不少创新性的做法。兹举两例:一,交叉任职。例如,在北京市海淀区上地西里小区,作为社会组织的业主委员会和作为基层群众自治制度的居民委员会水乳交融,早在2003年,当时居委会选举,居委会共有九名成员,其中有5名是业委会委员。这在当时可能是首例,后来,很多地方都采取了类似的做法。尽管这一做法还没有上升为制度规范,但已经是一种很普遍的做法。当然,不一定是业主委员会,也可能是其他的社区社会组织,当它们发展到一定程度,在社区治理中发挥着重要作用时,就可能通过交叉任职的方式,将其吸纳到基层群众自治组织之中,使社会组织和基层群众自治制度实现融合。二,搭建新的平台,连接社会组织和基层群众自治制度。例如,南京市雨花台区翠竹园社区建立了“四方会谈”平台,在这个平台上,居民委员会、业主委员会、社区社会组织、物业公司四方合作,通过协商共同应对社区的各种问题。总体而言,社会组织与基层群众自治制度的相互衔接还是比较容易,也比较成功的。在这方面,需要做的是提高其制度化程度,通过对各地的成功经验进行总结提炼,将其转化为正式的制度安排。

在社会组织与党组织之间的关系上,2015年9月底,中共中央出台了《关于加强社会组织党的建设工作的意见(试行)》,提出在社会组织中设立党组,这可以视为党试图嵌入社会组织的努力。但是,问题的另一面是,社会组织如何通过制度化的方式嵌入到党组织之中,目前似乎还没有看到成熟的做法。因此,在未来党代表的产生过程中,应该规定一定比例的代表必须从社会组织中产生,这样就可以保证在社会组织协商与党组织的决策之间建立起制度化的联系。

四、结 语

当代中国是一个巨大的政治实验场,协商民主制度建设是这个实验场中正在上演的一部大戏,这部大戏才刚刚拉开序幕,它将给中国未来的政治发展带来何种机遇,它将为协商民主理论的演变带来什么启示,目前我们可能还很难给出一个明确的结论。但我们确实看到,中国的协商民主制度建设与西方国家存在一定的差别,无论是其展开方式还是所遭遇的挑战都很不相同。尽管近年来各协商渠道都进行了很多制度创新,并通过各种机制将不同的协商渠道衔接起来,使之成为一个有机整体,但我们也不能不承认,我们的协商民主制度建设有挑战,有短板,有难点,需要我们在未来的实践中进一步探索。其实,最令人感兴趣的还不是这些细节问题,而是一个更为宏观的问题:中国是否可能通过协商民主制度建设走出一条民主化的新路?但这一问题已经超出了本文的范围,只能留待以后再行讨论。

注释

①《中共中央关于加强社会主义协商民主建设的意见》,载《人民日报》2015年2月10日。

②John, Parkinson, and Mansbridge Jane.DeliberativeSystems:DeliberativeDemocracyattheLargeScale. Cambridge University Press, 2012.

③James, Bohman. “The Coming of Age of Deliberative Democracy.”JournalofPoliticalPhilosophy, no.6(1998):400-425.

④Simone, Chambers, “Deliberative Democratic Theory.”AnnualReviewofPoliticalScience, no.6(2003): 307-332.

⑤关于西方协商民主在制度化方面的研究状况,可以参考谈火生:《协商民主理论发展的新趋势》,《科学社会主义》2015年第6期。

⑥胡鞍钢:《中国特色的公共决策民主化———以制定“十二五”规划为例》,《清华大学学报(哲学社会科学版)》2011年第2期。

⑦王清林、唐伟:《第三方参与让教育行政“更接地气”》,《中国教育报》2014年3月18日第6版。

⑧谈火生:《双周协商座谈会:人民政协协商民主的制度创新》,《国家行政学院学报》2017年第2期。

⑨陈朋:《国家与社会合力互动下的乡村协商民主实践》,上海:上海人民出版社,2012年,第61页。

⑩李靖、李慧龙:《审议民主视角下的民事民议实践研究——以吉林省安图县群众诉求服务中心为例》,《社会科学战线》2014年第6期,第248-250页;李强彬:《协商民主的实践品质: 审视维度与基层观察——以彭州市社会协商对话会议制度为例》,《国外理论动态》2015年第6期。

责任编辑王敬尧

BuildingDeliberativeSysteminChina:IssuesandChallenges

Tan Huosheng Yu Xiaohong

(School of Social Sciences, Tsinghua University, Beijing 100084)

Building deliberative system is one of the major tasks of comprehensively deepening reforms. This article will study the development of deliberative democracy in China from a systematic approach and discuss its three important issues and challenges. It argues that although various deliberative forums have been established in recent years, they still face some challenges: there is a lack of motives for institutional innovation because of the misunderstandings about the nature of deliberative democracy; the basic frame of deliberative system is built without a mature public sphere to match it; institutional innovation helps to integrate deliberative system with other political institutions, but there is still plenty of work to be done in integrating the deliberative forums in civil society into the system.

deliberative democracy; institutionalization; institutional innovation; deliberative system

2017-07-21

北京市社会科学基金资助项目“中国特色社会主义协商民主理论研究”(15KDA003)