卡夫卡小说中的“助手”形象探析

曾艳兵 李 响

(中国人民大学 文学院, 北京 100872)

卡夫卡小说中的“助手”形象探析

曾艳兵 李 响

(中国人民大学 文学院, 北京 100872)

卡夫卡作为20世纪最伟大的作家之一,创作了许多让读者过目不忘的形象。但是,其小说中的“助手”形象却一直没有受到足够的重视。卡夫卡创造的“助手”形象,其渊源恐怕与他观看意第绪戏剧、他的阅读经验以及他对电影绘画的密切关注不无关系。与此相对应,卡夫卡笔下的“助手”身上也呈现出“戏剧性”、“姿势性”和“主体性”特征。卡夫卡笔下的“助手”形象在文本中具有“中介性”和“生成性”作用。他们身上的喜剧性又让文本充满了恐怖和无意义。“助手”形象内在的“主体性残缺”和由此导致的“主人”形象的“主体性失落”,揭示了现代人无论作为“助手”还是“主人”的生存困境。

卡夫卡; 助手; 主体性; 戏剧性; 姿势性

卡夫卡在他的作品中塑造了许多让读者过目不忘的形象,对于这些形象我们已经有了许多研究和讨论。但是,在卡夫卡塑造的众多的形象中,还有一类人物给读者带来很多欢乐,也有很多迷惑和不解,并让人充分感受到“卡夫卡式”的写作风格。然而,这类形象却又常常被研究者所忽略——这就是卡夫卡小说中的“助手”们。

本雅明说:“‘助手们’属于那个贯穿于卡夫卡整个作品中的人物群。其中不仅有《随感》中被识破的骗子,还有作为卡尔·罗斯曼的邻居,深更半夜出现在阳台上的大学生。还有住在南方的大城市里,不知疲倦的傻子们。”①在这里,本雅明并未给他的“助手们”下一个明确的定义,“助手”形象似乎是一个广义的人物群。综观卡夫卡笔下的助手及助手变体的形象,可以列表如下:

作品“助手”《美国》(1912-1914)流浪汉:德拉马什和鲁滨逊《老光棍布鲁姆费德》(1915)两个赛璐珞球和两个实习生《乡村医生》(1917)两匹马《审判》(1914-1918)开篇的看守威廉和弗兰茨、结尾的两位刽子手《城堡》(1921-1922)助手:杰米里亚和阿瑟

当然,《美国》中的德拉马什和鲁滨逊还不算严格意义上的“助手”,但他们起初的身份是作为卡尔寻找工作的同伴,而且主动要求帮他提箱子,就像助手一样。他们后来为卡尔制造了无穷无尽的麻烦,甚至有些“反仆为主”。《老光棍》中的两个球以“物”的形式出现,其拟人化的特征具有了“同伴”的意义,后文紧接着出现的两个实习生可以说是这两个球的延展,这两者的前后衔接暗示了助手们正在向“抽象的物”与“具体的人”之结合体过渡。《乡村医生》中的两匹马又把助手还原至“物”的阶段,此时“助手”形象更隐秘并更具抽象意义;《审判》中开篇的看守和结尾的刽子手,尽管完全处于主人公的对立面,但因为他们属于沟通主人公世界和法世界的桥梁,并含有“助手”形象的共同特征,故也属于“助手”族群。与此同时,他们的形象特征达到了现实与抽象的统一,他们发展成为“物化的人”。到了《城堡》中的杰米里亚和阿瑟,他们不仅已被明确的以“助手”命名,而且几乎涵盖了之前“助手”形象全部特征,因此不仅是真正意义上的助手,而且也是该形象最成熟的表征。

一、“助手”是谁

卡夫卡的“助手”形象既有基本固定的表现形态,又有各种变化和发展,在不同的文本中具有不同的表现。这些助手形象具有鲜明的特征,我们拟将其概括为三个方面:游戏性、转换性和姿势性。

第一,所谓游戏性特征,又可以从三个方面进行概括:成双成对出现、戏剧性或舞台表演性、儿童气质或者幼稚心理。

卡夫卡助手形象最明显的外部特征便是“成对出现”,而这种情形绝非卡夫卡随意而为。事实上,这种“成对”并非是必需的——比如在《乡村医生》中,医生感叹道:“上帝在这种情况下真肯帮忙,送来了失去的马,由于事情紧急还多送一匹……”②在《老光棍布鲁姆费德》中则写到,“他只要一个实习生,却得到了两个;奥托玛这一招实在是妙。”③由此可见,助手的“成对出现”,并非是现实需要而是卡夫卡的有意安排。两匹一模一样的马也暗示了助手“成对出现”的方式是建立于相似性或互补性之上的,彼此依赖补充,相互戏仿,只是这在卡夫卡的作品里有一个变化发展的过程。在《美国》中德拉马什和鲁滨逊之间还存在着一种强弱有别的主仆关系,在《审判》开篇的两个看守之间,外形上仍一个瘦长一个肥胖,但服装上具有同一性。到《审判》结尾的两个刽子手,两者已没有太大区别,甚至直接用“两位先生”做主语不加区分的直接描写两个人。而到了《城堡》里,这种成对出现达到顶峰,两个助手变成了一对孪生兄弟,K说他们就像“一模一样的两条蛇”,无法区分。

“助手”形象的“戏剧性”特征指的是这类形象所具有的戏剧属性。他们更像是戏剧舞台或者无声电影中的演员,他们的存在就像是在舞台上完成一部戏剧。这里最典型的形象即《审判》最后出现的两个穿礼服的刽子手。他们突出地体现了戏剧舞台上的“喜剧性”特征。助手们过多的小动作往往带来一种“喜剧性”。比如《城堡》中的助手们常常在一边旁若无人地搂搂抱抱,动作的自娱自乐性让人感到滑稽可笑。同时,他们的天真气质常常会制造一些闹剧,比如他们甚至会毫无顾忌地偷窥K和弗丽达鬼混的场景,似乎心中毫无世俗观念。他们办事不力,常常遭到K训斥,受到责罚后又哭哭啼啼,让读者实在又爱又恨。

助手们的儿童气质,就像本雅明说,助手们就像是没有脱离母体的、幼稚的未成型的成年人。《老光棍布鲁姆费德》中的两个实习生做事莽莽撞撞、又喜欢打打闹闹,到处闯祸。《城堡》中的助手们在弗丽达看来嘴馋、眼馋、好纠缠,就像孩子一样需要体谅。《审判》中的两对人物似乎只懂得执行命令,却从来回答不出前因后果。这种孩子气被注入到成年人的外壳内,产生了一种特殊的滑稽效果。

第二,转换性是指助手形象在与主人的关系中的变化与转换。“助手”作为一个特殊的人物形象,永远无法脱离他的对立面主人或者雇主。因此,“助手”形象应放置于“主人—助手”的主体间关系中进行分析。助手们应主人的需要作为其创造物出现,却反过来在某种程度上对主人造成了干扰,具有“反仆为主”的倾向和特征。

除了《审判》中的突发性事件之外,“助手”最初都是因主人的需要而产生的,即在某种程度上讲,在主人与助手的关系中,“助手”们首先是“主人”自身的创造物。在《乡村医生》中,医生寻找着马,于是“从虚无中”出现了两匹马外加一个马夫。在《城堡》中,K为了转移话题,提到自己的老助手,城堡随后便派了两个双胞胎助手给他。在这里,助手首先来自于K的想象中,然后这种想象莫名地成了现实。在《老光棍布鲁姆费德》中,布鲁姆费德本来渴望一只小狗来陪伴他,但由于种种缺憾,他放弃了这个念头,而就在这个时候,他的房间里出现了两只赛璐珞球。他们就像专门为布鲁姆费德渴望陪伴的念头而产生的一样。而小说后半部分的实习生也是如此,是布鲁姆费德自己渴望拥有能够帮助他的人手,这两个实习生才随后被派遣给他。

我们看到,不管日后这些助手们是否让他们的主人感到称心如意,是否能够尽职尽责地完成任务,他们的出现本身,都是其主人自身所思所想的产物,或者说,他们是被自己的主人“创造”出来的。如果我们在一开始把“助手”看作“主人”想象中的创造物,那我们将看到这里存在一个主体分裂的问题——主人和他的想象物助手,构成了另一种形式的“双重人物”。

西方学者米沙拉认为,“卡夫卡的双重人物贯穿于他的全部作品,比如,他作为作者和他的那些主人公们的关系本身就是一个分裂的过程,这更进一步的反映在主人公们与他们后来遇到的人之间”。④克尔兹则认为,“卡夫卡的英雄们都是分裂的个体,分裂成他们自己和他人,他们自己的‘他人’”⑤。卡夫卡自身也是一个分裂的人。从这种意义上说,《城堡》中K后来遇到的所有人物都可以称为K自身的分裂物,而这些分裂物自身又在分裂着。那些从主人公身上分裂出去的人依赖于主人公的视角,“一个是另一个的变体,复制或者多次复制他们自己”⑥。

最后,助手形象的作用出现反转,助手形象不但不是帮助主人达到目的的手段,反而是妨碍主人达到目的的障碍。卡尔·罗斯曼被《美国》中的那两个流浪汉死死纠缠,他们成了他求职过程中的极大障碍;《审判》中的看守和刽子手,前者把K带进审判之中,宣告了K之罪,后者则对K执行了最终地判决。《老光棍布鲁姆费德》和《城堡》中的两个实习生/助手,自始至终给主人帮倒忙,《城堡》中的两个助手更使K离进入城堡的道路越来越远。身为助手却发挥不了助手应有的作用,这种“无用性”反而迫使主人公进入了本雅明所说的那种“延搁”状态。

第三,“姿势性”构成了助手们在文本中的生存方式。这一特征意味着“去语言化”甚至“去主体化”,同时构成一种多义性的寓言结构,并为助手形象的“生成性”提供了依据。助手形象的姿势性,即指卡夫卡赋予了助手形象们丰富的肢体语言,他对动作的着力描写甚至以牺牲语言为代价。这种对动作的强调似乎让助手们患上了一种多动症,给人带来一种他们总是毛手毛脚,慌慌张张,一不小心就会闯祸的感觉。比如,当《城堡》中的助手将被K解雇时,他们“不断敲打玻璃,大声嚷嚷;但究竟喊些什么完全听不清……他们心急火燎总要蹦蹦跳跳……他们在那跑来跑去,过一阵子又停下来远远向K打躬作揖苦苦哀求……”⑦彼得-安德列·阿尔特说:“助手们体现用讽刺题材改写的颠覆性力量,这股力量在这两个助手的举止行为中清晰显现出来。他们像一部无声电影的人物登台表演,在无声电影中,这些人物的诙谐因其过分生硬的手势而产生。”⑧助手形象的姿势性特征具体表现在以下几个方面:

首先,“姿势性”构成了助手们在文本中的生存方式。本雅明写道:“卡夫卡的世界是一个世界剧场。对他来说,人一开始就在那个舞台上”⑨。本雅明认为,这个世界剧场里上演的是“姿态戏剧”,因为这个世界图像中的基本元素,并不是重要的事件、场面或人物的性格、命运,而是各类人物基本的生存姿态,“每一个姿态本身都是一个事件——人们甚至可以说,是一部戏剧”⑩。也就是说,卡夫卡笔下的“透明的、单纯的、没有性格的人物”,他们似乎并不在意讲述关于自己性格或命运的故事,他们就是希望像舞台上的演员一样展示一种具有表演性的姿态——这就是他们的生存方式。就像《审判》结尾处的两个刽子手,他们的出现就是要表演性地执行K的死刑,他们的全部意义都在于开始并完成这场表演。另外,这种“姿势性”与人物的精神状态是联系在一起的。精神病症外化为奇奇怪怪的动作手势,助手的世界就是由这些带有病态的姿势组成,这是一个充满精神疾病症候的世界,而这也是他们的存在方式。

其次,“姿势性”意味着一种“去语言化”特征。标准的助手形象往往动作多而话语少,就像无声电影中的喜剧演员。涉及完全物化的助手形象如“两匹马”或者“两个球”,他们更是彻底失去了语言只剩下了动作。这种“去语言”而导致的多动症,不可避免地让助手们成为一个个不靠谱的办事不力之人。而“去语言”特质与其抽象属性结合在一起,就产生了一种“物化”的冲动,这种“物化”的结果将导致助手们成为主体性残缺之人,即没有性格之人。

再次,“姿势性”构成了一种多义性的寓言结构。本雅明认为,“姿态”客观上具有寓言功能,并使卡夫卡的作品具有含糊性:“卡夫卡只能以姿态的形式理解事物,而这种他并不理解的姿态构成了寓言的含混部分。卡夫卡的作品就缘自这种含混。”之所以产生这种含混性,是因为这种寓言结构本身的去意义化和无所指性,由此衍生出多义性并最终导致含混。阿多诺认为,卡夫卡在创作中始终按照“字斟句酌”(literalness)的法则书写,避免文本产生字面意义之外的意义指向。这种“字斟句酌”的细节描写生成的是一种具有自身独立性的人物姿势——“吃早餐”仅仅意味着“吃早餐”。由于这种独立性,姿势进而脱离了文句本身,先于语言存在,因此被阿多诺称为“前语言学的姿势”,它解构了句子本身,并消灭了所有超出自身之外的意指。“这姿势便是‘那个’,就是它所是;而这语文句子,即那本身应当是作为某一真实之物的构型,此时却像是个破碎了的构型,已经不是真实的了……这前语言学的姿势,它逃避了所有企图要颠覆其自身的模棱两可性的意图——那就像是生了一场大病,把卡夫卡作品中的所有指意全都消耗殆尽了”。只保留了自身意义的姿势使卡夫卡的作品进行了自我保护,并通过这种去意义化产生了不确定性和多义性,让读者迷惑在“地洞”的各个入口出口之中。

最后,“姿势性”的“抽象性”和“去主体化”为助手形象的“生成性”提供了依据。“生成性”由“成对出现”的助手形象生成了其他的具有助手功能的形象,比如信使、一些女性等。在这里,只作为起点的“助手们”并不具有完备的人格,并不是完全意义上独立的个体。由于“助手”这一概念所对应的形象本身具有抽象性和模糊性,并且主体性有所残缺,所以才可以衍生出一个个相似物,形成一对多的能指与所指关系。

当然,助手形象还具有其他一些特质,比如身为助手却具有“无用性”,由“姿势性”带来的“抽象性”以及“物化倾向”,以及其功能上的“中介性”和“生成性”等,这些特征我们在后文中还将有所论述。

二、谁之“助手”

尽管“助手”形象得益于卡夫卡自身强大的想象力和创造力,但这些形象亦并非空穴来风。在诸多因素之中,我们重点关注和考察了意第绪戏剧、文学传统以及电影和绘画对卡夫卡的影响。正是这些影响共同构成了卡夫卡助手形象的文化渊源。

首先,意第绪戏剧对卡夫卡助手形象的创造和塑造具有深刻而独到的影响。卡夫卡对戏剧等舞台演出始终有着特别的喜好。1911年9月24日至1912年1月21日之间,一个用意第绪语演出和演唱话剧的东方犹太人剧团在布拉格的“萨沃伊咖啡馆”访问演出,上演的剧目中,除单独表演外,还有经过改编的讽刺作品、诙谐故事、叙事歌谣以及切口剧,这些演员们都是即兴表演艺术家。卡夫卡在1911年10月5日在布洛德的陪伴下第一次在萨沃伊咖啡馆观看了演出。从那以后,他便表现出极大的热情,布洛德写道:“尽管我是萨沃伊咖啡馆里演出的常客,并在那里学到了许多有关犹太民族的知识,但弗兰茨在我带他到那里去了一次之后,简直便融合在这个环境中了”。

在1911年10月初和1912年2月中之间,卡夫卡看了该剧团大约12场演出,包括雅各布·戈尔汀的《疯狂的人》《上帝·人·魔鬼》,约瑟夫·拉泰纳尔的《赛义德之夜》《大卫的小提琴》等,有的剧目还经常重复观看,如戈尔德法登的《苏拉米斯》。这些剧目“从宗教的圣徒传说(沙尔康斯基)和市民家庭剧(戈尔汀)经由轻歌剧(戈尔德法登)延伸到低级趣味的配乐诗朗诵(拉泰纳尔)和通俗喜剧(里希特)”。卡夫卡在日记中写道:“有时我们(此刻我突然意识到这一点)之所以不参与情节,仅仅是因为我们太激动了,并不是因为我们仅仅是观众。”卡夫卡经常在日记中详述戏剧内容,并夹杂着对戏剧的评论。他认为,有缺陷的剧本并不会掩盖演员表演上的光辉。卡夫卡在12月13日的日记中写道,“《獭皮》是部有缺陷的、没有升华就逐渐转弱的剧本,警察局长的那场戏是虚假的。莱辛剧院的勒曼的表演是动人的”。卡夫卡后来写道,“尽管这些演员的表演往往雷同于为滑稽而滑稽的文艺,接近为艺术作品,但他们的演出给我们提供的关于犹太民族的了解要多于西方犹太人的哲学理论”。

意第绪戏剧对卡夫卡作品的影响是潜移默化的。在卡夫卡曾经观看过的意第绪戏剧中,相关的角色与卡夫卡的助手形象有着不可忽视的相似性,而个别作品甚至显示出了极强的一致性。下面我们提供三个可能的原型,分别对应着《美国》《审判》和《城堡》中的助手形象。

《美国》中的两个流浪汉形象与雅各布·戈尔汀的意第绪剧作《疯狂的人》中的角色具有一定的相关性。戈尔汀被誉为“意第绪语莎士比亚”,卡夫卡十分熟悉他的这部《疯狂的人》,并于1911年10月24日观看了该剧的演出。罗宾逊和德拉马舍与这部戏中的两个人物亚历山大和沃罗拜契克非常相似。亚历山大是年迈愚钝的施默尔之子,他是一个“没有性格的年轻男子”。沃罗拜契克是施默尔第二任妻子赛尔德的情人。赛尔德和《美国》中的布鲁纳尔达则是两个颇为相近的形象。

艾芙林·托顿·贝克指出,《审判》的意第绪戏剧原型是费恩曼的《邪恶国王》。《邪恶国王》讲述唐·塞巴斯丁被当权者派人逮捕,并带到大法官的最高法庭受审的故事。在这部剧中,大法官的两个戴面具的仆人来到唐·塞巴斯丁的家中,宣布他们被派来逮捕塞巴斯丁,因为他们怀疑他是一个秘密的犹太人。“除去剧中的特殊性(如那位大法官和秘密的犹太人),唐·塞巴斯丁的被捕就是约瑟夫·K被捕的原型”。

犹太戏剧《改变信仰的人》中的两个角色与《城堡》中助手形象极为相似,因此,几乎可以肯定卡夫卡曾经受到过此剧启发。卡夫卡在1911年10月5日至6日的日记中连续两天详述了他在萨沃伊咖啡馆观看该剧的情形。卡夫卡在日记中特别关注了其中两个行动一致的“穿长袍的人”,并指出他们是这部“严肃的戏剧”中的“滑稽角色”。在这部戏剧中,这“两个穿长袍的人”被杀人凶手赛德曼威胁作伪证以嫁祸他人——这使他们在一定意义上充当了塞德曼(类同K)的“助手”角色。两个穿长袍的人有着多余且夸张的感情,活泼好动。“这个时候弹钢琴的演员奏出一段旋律,那两个穿长袍的人被这旋律感动,情不自禁地跳起舞来”。“两个穿长袍的首先出场……他们爬到各个门旁的高处,一再地拍打着门柱的上方,发出敲击声,像逮苍蝇一样,一会登高,一会爬下,可惜这一切都白费劲。直到现在他们也没说过一句话”。这种种可笑的行为不能不让人想起《城堡》中的助手们,当他们被解雇时,两人又在这间体操室的窗外露面,“他们一会敲着玻璃,一面喊叫,……在深深的积雪中急得没法乱蹦乱跳。于是他们奔到校园栅栏前,跳上石底座……他们扶着栅栏,在石座上跑来跑去,后来又站定下来,双手合十向K苦苦哀求”。这些戏剧人物的丰富的身体语言可以说与“助手”形象的“姿势性”一脉相承。

其次,卡夫卡的阅读经验对卡夫卡的“助手”形象塑造具有某种决定性影响。在这方面,卡夫卡受前辈作家影响最大的应该包括两位作家:瑞士德语作家罗伯特·瓦尔泽和俄国作家陀思妥耶夫斯基,而这两位作家对“主人—助手”关系都有过十分精彩而独到的描写。

罗伯特·瓦尔泽的作品与卡夫卡的关系国内几乎没有什么研究,但瓦尔泽对卡夫卡的影响无疑是直接的、深刻的,尤其是在助手形象的塑造这一问题上。现代著名奥地利作家穆齐尔称瓦尔泽为“现代主义德语文学的开山鼻祖,瓦尔泽是二十世纪现代主义文学的象征”,并认为卡夫卡乃是瓦尔泽人格的一个特殊侧面。尽管罗伯特·瓦尔泽与卡夫卡之间从未有过个人交往,但卡夫卡一直是瓦尔泽的忠实读者,本雅明亦指出,“这个从表面上看最为扭曲的瓦尔泽是固执的弗朗茨·卡夫卡最钟爱的作家”。卡夫卡一直非常推崇罗伯特·瓦尔泽的作品,1909年5月,在《雅各布·冯·贡滕》刚出版不久,卡夫卡就怀着十分迫切的心情阅读了它,又在一年后将此书作为生日礼物送给布洛德。“众多研究表明,卡夫卡曾经模仿过瓦尔泽的风格,这点似乎已经成为定论”。罗伯特·瓦尔泽创作了著名的“柏林三部曲”,即《唐纳兄弟》(1906)、《助手》(1908)和《雅考伯·冯·贡腾》(1909),它们都是以助手或仆人为主人公的作品。“柏林三部曲”无疑对卡夫卡助手形象的创作产生了一定的影响,这其中尤以《助手》更为显著。

本雅明说:“助手们属于贯穿卡夫卡全部作品的人物群……笼罩着他们的生存的朦胧状态让人想到了罗伯特·瓦尔泽——长篇小说《助手》的作者。”在这里,本雅明指出两位作家塑造的助手形象的最大共性是那种“朦胧的生存状态”,这种朦胧的生活状态代表着一种“主体的失落”或者“主体性的漂浮”。

瓦尔泽小说《助手》描写了一个名叫约瑟夫·马蒂的年轻人在雇主托布勒家担任助手的经历。一直居无定所且并无很高才华的约瑟夫希望通过这次雇佣找到一种家的感觉,而为了让自己能够有所依托他不得不低声下气,一次次屈服于自己的主人。然而,他的雇主工程师托布勒貌似强大,但同样能力很差,他的事业最终一步步走向破灭。随着雇主生意上的失败,约瑟夫·马蒂发现自己渴望寻找归宿的愿望也成了泡影,于是放弃酬劳并最终选择了离开。

《助手》塑造了一个无家可归之人通过牺牲自己本有的主体性,依附于主人而寻找安身之处的助手形象。这种无家可归之人不仅在工作上表现出了一种“无用性”,而且在生活中他也是一个无用之人——“他在那就是一枚松动的纽扣,人们不再去花力气把它缝上,因为人们都知道,这条裤子不久就要被扔掉了。是的,它的存在就像一条裤子,只是暂时的,就像一套已经不再合身的西装那样。”卡夫卡小说的助手们同样是无用之人,但他们一开始似乎就不具备应有的自我意识,相比于约瑟夫,他们更严重地一开始就被“物化”。约瑟夫为了得到家庭归属感,自觉地牺牲了自己的主体性,而一开始就主体性残缺的助手们始终不会发现这个问题,永远忙忙碌碌地快乐着。因此,如果说罗伯特·瓦尔泽是通过一整部长篇小说讲述助手在现代社会矛盾的生存状态,通过感伤地去展示其放弃主体性的过程以揭示现代性的残酷,那么卡夫卡则通过荒诞滑稽的方式用寥寥数语直接展现了这种放弃的后果。瓦尔泽描绘了一个正在异化的现代社会,而卡夫卡则刻画了一个已经异化的社会,两个人同样的伟大。

陀思妥耶夫斯基《双重人格》对卡夫卡的影响早有学者关注,但该小说对卡夫卡助手形象塑造所起的作用尚未见专文论述。《双重人格》是陀思妥耶夫斯基创作于1846年的作品。卡夫卡不仅认真阅读过这部作品,而且对其中的主人公形象进行了多重模仿,甚至试图在自己的身上挖掘《双重人格》主人公戈利亚德金的影子。《双重人格》的同貌人形象,最初应用在卡夫卡的日记以及短篇小说集《观察》(如《不幸》)中,但相关的描述还只是片段式的。助手形象与双重人的相关性,最初在卡夫卡一则关于“双重人”的日记中显现出来。在这则日记中,双重人“露出一脸低级仆人的模样,这些仆人用这样的嘴脸可以在一个一般有秩序的国家里使有体面的孩子顺从或害怕”。这里的描写似乎无意中揭示了助手形象身上蕴藏的双重人特质。

在卡夫卡的长篇小说中,双重人不再单独出现了,而助手形象或多或少地保留了双重人物的影子。最类似《双重人格》变体的,是《老光棍布鲁姆费德》中的那两个赛璐珞球。就像《双重人格》一样,戈利亚德金渴望创造一个同伴,结果却演变成了惩罚自我的人。不按常理出牌的两个赛璐珞球像小戈利亚德金一样作为母体的想象性投射,站在了母体性格的对立面,而它们反过来对母体的进攻恰恰反映了母体自身对自我本来人格属性的厌弃。自我渴望变成自己的对立面却又无法做到,于是形成了一种彼此抗争的矛盾格局,并最终被对立面打败。这是一种在极度焦虑与恐慌中形成的精神分裂。

助手形象保留的“双重人”的另一个特征就是自我审视。这一特征被《城堡》中的两个助手保留下来,他们对K起着某种程度的监视作用,最经典的画面就是两个助手旁若无人地观察K和弗丽达鬼混的场景。助手们是记忆与羞耻的象征,挑起K的羞耻感,提醒K接近弗丽达是出于其他目的。《审判》中的两个看守和两个刽子手作为K的分裂物则直接站在了K的对立面,并代表“法”来审判K的自我。助手形象保留的另一个双重人特质是“替罪羊”属性。在《审判》中,最初登场的两名看守因为私自偷窃K的衣物而遭到了鞭打,也可以说是承担了一种“替罪羊”的角色。

第三,20世纪初新出现的电影和绘画艺术对卡夫卡的助手形象的塑造亦有重大影响。1895年12月28日,卢米埃尔兄弟在巴黎“大咖啡馆”地下室中第一次公开售票播放电影,标志着无声电影的正式诞生。1907年春,第一家布拉格市立电影院在卡尔街开张,卡夫卡对电影的热情也急剧增长起来,有时也会同好友布洛德或韦尔奇一起观看。1913年11月20日日记表明卡夫卡至少看过3部电影:“去了电影院。流了眼泪。看了电影《罗罗特》。那位善良的牧师。那辆小自行车。双亲的和解。没有节制的聊天。先是悲剧电影《船坞里的不幸》,然后是开心的《最终孤零零》……”除此之外,卡夫卡还看过《白人女奴》《金子的奴隶》《另一个人》等电影以及卓别林的一两部滑稽片。卡夫卡对电影的喜爱,有日记可以证明:“今天晚上我从写作中被拉走,国家剧院里架设起电影摄影机”。他对电影的热爱甚至让他暂时抛下了他热爱的写作。

卡夫卡对于绘画的喜爱很早就开始了,他甚至一度犹豫过自己应该成为一名作家还是画家。他一直有规律的作画,他的画通常散布在课堂笔记的边空、明信片、信封、信纸,或者练习簿、线格纸等地方。卡夫卡的画作中最著名的是一套六幅组画,被称为“六个(小)黑人”,布洛德称之为“无形线上的黑色木偶”,其中包括《栅栏中的男人》《头伏在桌上的男人》等。这些人物高度抽象,抽象得只剩下一个个姿势和动作来表达情绪和意义。

早在1934年,西奥多·阿多诺就写到,“卡夫卡的小说读起来像伴着无声电影的文本。”确实有一些学者把电影艺术同卡夫卡作品联系在一起思考研究。彼得-安德列·阿尔特认为,无声电影快速的运动过程直接转换为《美国》中的一些情景,比如卡尔逃跑的场景显示出电影《蒙娜丽莎》和《白人女奴》关于逃跑和追捕的情节。同时他认为,卡夫卡对这段文字的描写采用了类似电影的叙事方式,“小说试图用一种叙述透视法手段移置这一组连续镜头所突出表现的机械性运动逻辑,而外部的现实则像一台可改变方向的照相机捕捉住了这些手段”。阿多诺也曾向本雅明表示卡夫卡有些地方的叙述方式存在着镜头意识,“常常存在于卡夫卡的场景之中的经可怕的移动了的镜头恰恰正是‘斜置了的照相机自身’的镜头”。

早期电影除了在画面的运动、连接和剪辑方式上吸引了卡夫卡外,还有一个重要的方面让卡夫卡为之陶醉,那就是无声形式而导致的“姿势性”——演员们必须通过鲜明甚至夸张的动作来表达内容和情绪 ̄。部分电影显示出的“受到工业自动化生产方式推动的人的身体的机械化”,让人能够轻易地联想起卡夫卡作品中那些动作性极强的人物,这就是助手形象。

下图是卡夫卡经典的“六个(小)黑人”,这些图画的姿势性非常明显。人物的情绪由动作和姿势表达。“这些画显示一些人,在他们身上,痛苦和羞愧、恐惧和孤独、无能和绝望通过体态和手势强烈地显现出来……他们受到内在的或外部的压力的重压”。

综上所述,电影以及绘画的影响使卡夫卡十分注重身体语言(或者说“手势”、“姿势性”),这种重视不仅仅是简单的模仿与创作实践,甚至也融入卡夫卡的生活,构成他自身交流方式的一部分,构成他性格的一部分,甚至成为他精神状态的外在反映。

三、“助手”助谁

卡夫卡的“助手”形象助谁?这些形象对于卡夫卡的作品,对于作者卡夫卡究竟有什么意义和作用?这是我们应该重点加以思考和关注的。以下我们拟从三个方面展开论述:

第一,“助手逃逸线”。卡夫卡助手形象具有“中介性”和“生成性”,他们在主人与目标世界之间起到桥梁作用,助手形象不断生成其他类助手的形象,并由此将小说情节片段连成一个整体。助手形象由于具有儿童属性和疯癫属性而产生了革命性,再沿着其“生成性”产生的诸多人物,构成了一条解辖域化的“助手逃逸线”。

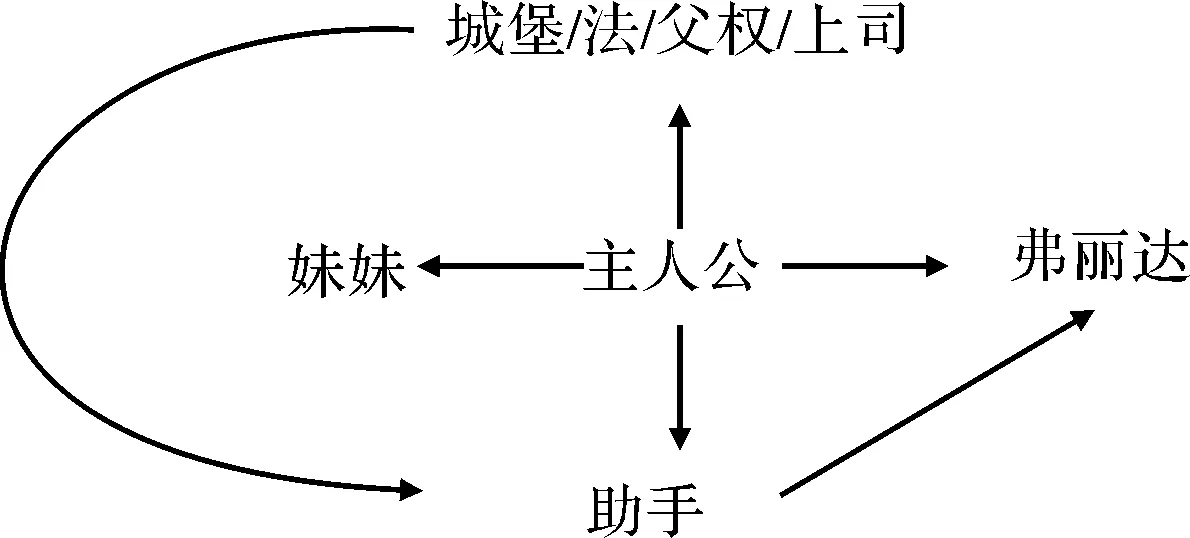

在卡夫卡世界中,在主人公的世界与目标世界(法、城堡等)之间,存在着一片巨大的空白,而主人公努力达成的愿望,不过是跨越这片空白,去理解和把握他所渴望到达的目标世界。跨越这一片空白的方法,就是在其中建立一个个通道,一个个“中介”,一个个人与人之间的“关系”,换言之,就是召唤一个个“助手”。除了那些真正意义上的助手外,凡是能够对主人公起到帮助作用的(即使是表面上的),在主人公(如K)与其目标(如城堡)之间能够形成“中介/桥梁”式作用的人物——都可以被称为“助手”。主人公们正是通过不断地寻找和碰撞这些“中介性”人物,并进入由这些人物引领的世界之中,才得以与城堡世界形成沟通。

那么,这些层出不穷并撑起主人公整个精神世界的“中介性”人物是如何不断生成的呢?他们就是始于也终于“成对出现”的助手们。德勒兹和伽塔利指出,卡夫卡作品里的人物常常结为两人或三人一组。他们认为,这种二重关系从一开始就是不稳定的,随时可以向一些冲破它们的形式、打乱他们项次的系列开放,从而形成一个人物不断增殖的巨大系列,这就好像是一场精神分裂。例如《城堡》从K的两个助手开始,不断生成为信使巴纳巴斯、酒店女老板、弗丽达等凡是具有“中介性”的人,而每个人都或多或少与城堡有关,成为K一步步接近城堡的手段,也生成了小说文本的一个个情节片段。

成对出现的助手形象不仅常常作为人物生成的起点,也往往是人物乃至故事发展的终点。《老光棍布鲁姆费德》从两个赛璐珞球开始,至两个实习生结束,而布鲁姆费德的生活也似乎回归了最初的轨道。《审判》从两个看守开始形成人物增殖——法官、画家、神父等,但这种人物增殖终结于两个刽子手的出现,主人公也由此结束了自己的一生。反观《美国》和《城堡》,由于不存在一个可以终结文本的二人组,人物的增殖也就永远不能完成,主人公们也始终处于漂泊不定的追寻之中,既不能进入城堡,也不能结束一切——他们将沿着一条由增殖的中介性助手们构成的“没影线/逃逸线”,永远寻找“块茎”的出口。“通过把各种三角关系转变为无限性,让成对的人物不确定地增殖,卡夫卡给自己开辟了一个内在性的领域,这将是一场拆卸活动,一场分析,一次对社会力量和潮流的预测……绞合起来的传动装置,每一个传动装置都跟一个欲望的位置相对应”。在这场无限的增殖中,整条路线都是欲望的轨迹。“权力并不是金字塔型的,而是切分成片段的,是线性的……每一个片段都是权力,既是一项权力,也是欲望的一幅形象”。

德勒兹和伽塔利认为,脱离领土,或者说走出家庭及其扩散而成的诸种三角关系有三种方式,即动物之变、女性之变以及儿童之变,他们勾勒出一条针对家族三角,更针对官僚和商业三角的高强度的逃逸线。“儿童之变”就是为成年人注入儿童因素,让他们身上带有明显的孩童特质,这使得成年人身上具备了某种精神分裂式的滑稽风格。卡夫卡的“助手”形象,与女歌手约瑟芬类似,恰恰可以说是“儿童之变”最重要最典型的人物载体。“儿童既是最为脱离领土的,又是最能造成脱离领土的一个形象……他形成一个脱离领土的单元,沿着时间的直线跟时间一道移动,像摆弄木偶一般使成年人活动起来,为他重新注入活生生的关联。”于是,沿着自身便具有“儿童之变”这种革命因素的“助手”形象前行,再沿着由其增殖生成的一系列人物前行,便有了某种特殊的“没影线/逃逸线”——可称其为“助手逃逸线”。“助手逃逸线”与德勒兹提出的“动物之变”、“女性之变”和“儿童之变”一样,把欲望“在一个自由的表达方式的引领下,一边拖拽着变了形的内容,一边沿着自己的路线疾行,进而达到内在性或正义的领域的无限性,找到出口,一个准确无误的出口,因为它发现机器不过是历史所规定的欲望的具体表现而已,他一直不断地使这些机器解体,抬起低垂的头”。

然而,即便有了这个出口和这条逃逸线,K仍然无法接近城堡。在卡夫卡看来,问题并非在于找到结果意义上的“自由”,而仅仅是寻找到一条过程意义上的“出口”,因为“无限性”恰恰是这条逃逸之路的本质属性,找到了出口,这条路也就随之消失不见了,儿童之变也随之消失不见。所以,K的助手杰米里亚选择离开K而重新为城堡工作时,他一下子变老了,孩童气质也不复存在了。助手逃逸线只能不断接近城堡,却不能够最终被城堡捕获,这是其本质“无限性”造成的结果。

助手及其生成的人物系列作为K与城堡的中介为K找到了一条行动之路,为“块茎”找到了一个出口,具有孩童气质的助手们在某种程度上象征着希望,就像本雅明所说的,“希望的这种抵押,我们得之于那个既未成型又琐碎,既给人慰藉又幼稚可笑的中间世界,而助手们在这个世界里如鱼得水”。可以说,始终以孩子般滑稽形象出现的“助手”们,就是昆德拉眼中的一个个“窗口”,在城堡森严的世界中创造了一些喜剧的怪诞的诗意,无论最终是否可以通向城堡,至少提供了一个个出口。所以昆德拉会这样赞叹:“城堡派来的两个助手兴许是卡夫卡诗学上的最重大发现,是他幻想之境的最神奇之处。他们的存在不仅令人无比惊讶,而且满载丰富的涵义”。

第二,喜剧的可怕性。“助手”形象为无诗意的世界创造了诗意,让昏暗的世界透进了微光和希望,这既源于他们作为中介和出口的功能,也源于他们自带的喜剧因素。这些富有喜剧特征的“助手”形象背后隐藏着可怕的悲剧意涵。“世人所发明的一切娱乐中,没有哪一种是比戏剧更为可怕的了。”帕斯卡尔所说的是戏剧,但用在卡夫卡这里似乎更适合于喜剧,这便是“喜剧的可怕性”了。然而,卡夫卡作品一向是充满悖论和荒诞的,希望和绝望亦是一物之两面。卡夫卡虽然让助手们为K提供了寻找城堡的路径,却始终下不定决心让K真正接近城堡。

昆德拉认为,“喜剧性与卡夫卡现象的本质是不可分的”,但这种喜剧性并不简单地代表着轻松的滑稽,而是把读者和主人公一起带进喜剧的可怕之中。米兰昆德拉指出,卡夫卡的喜剧性不同于莎士比亚的喜剧性,是悲剧(悲喜剧)的对位,“它不是为了让悲剧由于调子的轻松而更容易忍受;它不给悲剧伴奏,不,它把悲剧性毁灭在它的萌芽状态,使受害者失去了他们所能希望的唯一的安慰:存在于悲剧的伟大(真正的或假设的)中的安慰,工程师失去了祖国,所有的观众都笑了起来”。卡夫卡式的“喜剧”并不是为了缓解悲剧带来的紧张情绪,而是反过来剥夺了喜剧对悲剧的这种安慰。在卡夫卡作品的内部,从来没有人是主人公真正的“助手”,他们始终若即若离,给予希望却不能起到真正的作用。他们是滑稽的旁观者,对主人没有真正的理解和安慰。这种可怕的喜剧效果表现在,当卡夫卡向伙伴们读完自己的作品时,听众和卡夫卡一起笑了起来。但是,人们在这一瞬间的笑声中并没有被净化和升华,笑声虽然化解了其中的残酷,但并没有实现对作品和主人公的真正理解与安慰。于是,卡夫卡式的喜剧性进一步强化了悲剧的绝望。

卡夫卡热衷于这样的写作方式,与他常看的意第绪戏剧有关,“我们需要记住,具有悲剧性质的意第绪戏剧并非是严格的悲剧,即使最严肃的戏剧总是包含着喜剧元素,这些元素不是独立于主要行动的,而是融入在行动中”。在上文提及的意第绪戏剧《改变信仰的人》中,那两个“穿长袍的人”所具有的滑稽特质,往往也是与悲剧行动结合在一起的。在卡夫卡的作品《审判》中,最终把K带向死亡的是两个像戏剧演员式的刽子手,他们的喜剧元素最终也和死亡这一悲剧行动连接在一起。

第三,主体的残缺和失落。“助手”主体性残缺与主人的主体性失落,是紧密联系在一起的,可以说是一个问题的两个方面。主人的主体性失落在某种程度上是“助手”们所造成的;而助手的主体性从一开始就是残缺的,这自然也就不存在“失落”的问题。“助手”的主体性残缺关涉助手的主体性问题。助手们从一开始就具有相对残缺的自我意识,但这种主体性的残缺是属于功能性的,即更多的是为了服务于文本,或者说这是助手形象自身固有的一种属性。下面我们简述助手主体性残缺的主要表现:

就助手形象自身特征而言,当助手形象开始以一模一样或者一正一反的姿态出现时,其主体性的残缺已显露踪迹。“成对出现”意味着他们的功能性意义永远大于他们自我本身,经常的一致性动作恰恰反映了其自我意识的缺失——他们只能被合在一起方能表达。助手形象貌似只能停留在外部形式,他们几乎是没有内容的人。助手形象的“姿势性”更突出反映了这一点。语言的缺失导致他们只能被作者描写,或者只能在他人复调式的转述中被表达。他们变成了被叙述、被描绘的客体。

就助手与主人关系而言,助手最初的生成可以看作是主人的创造物,助手依赖于主人,始终具有工具属性,位于附属位置。他们存在的意义就是帮助主人实现目的。然而,这些助手并不付诸真正的劳动,他们甚至无所事事、节外生枝,他们不仅失去了助手存在的意义,也失去了获得自我意识的可能。因此,这种主体性的残缺从一开始就注定了无法获得救赎。即便这些助手“反仆为主”,成为主人的掠夺者,情况依然如此,因为这些助手只不过是以喜剧演员的姿态出现。当助手杰里米亚能够基于自我意识在真正意义上去抢夺弗丽达时,他已经算不上纯粹的助手形象(突然变老了)。

助手形象的主体残缺性一以贯之,这是提前预设的,也是他们在文本中的作用。姿势性、儿童属性及精神疾病本身就对应着动物性,而这些属性恰恰是助手们能够具备革命性意义的原因,能够构成逃逸线的先决条件。只有去主体化,才能让助手产生“生成性”,并不断推进情节发展,形成逃逸线。如果助手们拥有完整的主体性和自我意识,他们不再隶属于城堡,他们像K一样执着且目标清晰,那么他们必然能够完美地发挥助手功能,帮助K找到城堡;抑或是相反,彻底地把K扫地出门。因此,为了使小说能够沿着助手构成的逃逸线展开并永远达不到终点,只有牺牲助手们的主体性才可以做到,换言之,助手们主体性的残缺乃是文本内在的必然要求。

“主人”的主体性失落,不同于“助手”们一开始便存在的主体性残缺。“主人”的主体性有一个逐渐失落的过程,而“助手”乃是造成这种失落的一个重要因素。通过补充助手这一链条,便可呈现个人在现代社会中的生存困境。下图简要地勾画出了卡夫卡世界中包括助手链条在内的人际关系网:

首先,在“主人—助手”的关系链条中,助手一开始作为主人的“创造物”出现,却不能像主人最初所设想的那样,与助手成为一个统一体。他们实际上并不能控制和驾驭助手,反过来助手却在城堡的指派下,代表着权力机构监视着主人,对他进行了一系列的剥夺,使他在最可能拥有主体地位、最能够被称之为“主人”的角色上失去了主体地位。

其次,在“主人—城堡”的关系链条中,主人公本身转化为助手形象,而作为城堡的助手——土地测量员时,他本身又是一个不被需要的,没有意义的工作角色,因此他也是个无用的、不被接纳的外乡人,尽管他并不以当土地测量员为最终目的。他整个的生存状态就是在不断地寻找抗争的路径,但是他最终为争取自由和地位被剥夺了所有手段和武器。

再次,在“主人—女性”关系链条中,主人最能够得到心灵上的安慰。但是,当“主人”受到女性母亲式的呵护时,如《美国》中被女厨师长保护,却因助手的缘故不得不以牺牲该女性为代价,就像乡村医生不得不牺牲罗莎一样;而当女性作为“未婚妻”时,却不得不受着助手们的骚扰,甚至于出现“杀父娶母”(打破“主人—助手”关系,夺走弗丽达)的结局。当弗丽达作为K接近城堡的手段时,主人公最终还是失去了她这一“中介”,女性的安慰作用由此破灭。

总之,在包括与助手关系在内的各种主要关系中,主人公最终几乎与所有亲密的人渐行渐远,变成了一个“孤独个体”。一个现代性的孤独个体——这就是“主人”,以及“助手”,现代社会各种关系中唯一的存在状态。

卡夫卡的作品就像是德勒兹所说的“块茎”,每个人都试图从中找到一个出口,但正是因为出口众多,卡夫卡的作品也为自己提供了一种自我保护。本文通过研究卡夫卡小说中的“助手”形象,或许能为卡夫卡研究拓展出一条小小的出口,为卡夫卡的作品提供另一种阐释的可能性。

注释

①本雅明:《经验与贫乏》,王炳钧、杨劲译,天津:百花文艺出版社,1999年,第352页。

②卡夫卡著,叶廷芳主编:《卡夫卡全集》(第一卷),石家庄:河北教育出版社,1996年,第159页。

③卡夫卡:《卡夫卡中短篇小说选》,叶廷芳等译,北京:人民文学出版社,2003年,第177页。

④Mishara, Aaron L. “Kafka, Paranoic Doubles and the Brain:Hypnagogic vs. Hyper-reflexive Models of Disrupted Self in Neuropsychiatric Disorders And Anomalous Conscious States.”MisharaPhilosophy,Ethics,andHumanitiesinMedicine, no.5(2010):13,28.

⑤⑥Kurz, G.Traum-Schrecken.Kafka’sLiterarischeExistenzanalyse. Stuttgart: J.B.Metzlersche Verlag, 1980, 31, 188.

责任编辑王雪松

Onthe“Assistants”inKafka’sFiction

Zeng Yanbing Li Xiang

(School of Chinese Language and Literature, Renmin University of China, Beijing 100872)

As one of the greatest writers in the 20th century, Franz Kafka has created a host of impressive images. However, scholars have not paid enough attention to the “assistants” in his writings. The origins of these “assistants” should relate to Kafka’s experience in Yiddish plays, reading, films, and paintings. Correspondingly, his “assistants” display the features of “drama”, “body language” and “subjectivity” , performing functions of intermediaries and generability in the texts. Meanwhile, their comic nature makes the texts panic and meaningless. The innate “subjective deficiency” of the “assistants” and the “lost of the master’s subjectivity” it leads to reveal the existential plight of modern people either as “assistants” or as “masters.”

Kafka; assistant; subjectivity; drama; gesture

2017-10-25

国家社会科学基金重点项目“卡夫卡与中国文学、文化之关系研究”(17AWW002)